Курбанова Курсовая работа. Курсовая работа особенности методов лабораторной диагностики кишечных инфекций, вызванных бактериями рода Shigella

Скачать 0.9 Mb. Скачать 0.9 Mb.

|

|

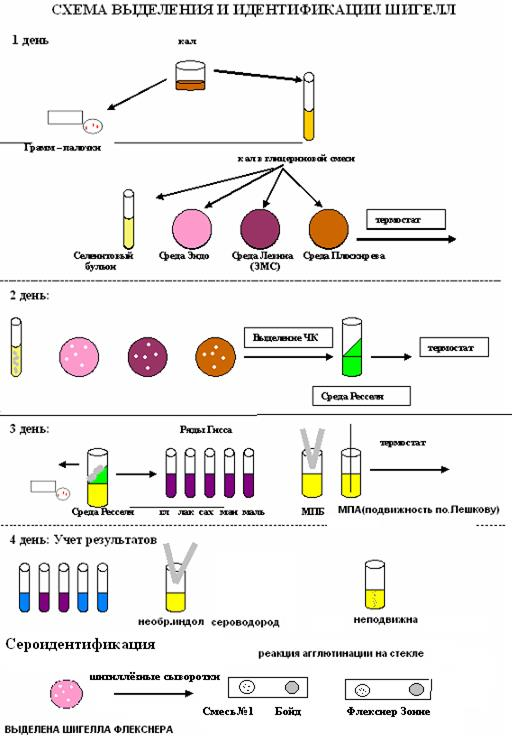

Департамент здравоохранения города Москвы Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1» (ГБПОУ ДЗМ «МК № 1») КУРСОВАЯ РАБОТА Особенности методов лабораторной диагностики кишечных инфекций, вызванных бактериями рода Shigella Специальность: Лабораторная диагностика Форма обучения: очная Студент: Курбанова Хава Магомедовна Курс III Группа Лд011-3 Руководитель: Асатрян Гуар Марленовна ____________ подпись Москва 2022 ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3 Глава 1. Биологические свойства 5 1.2 Ферментативные свойства 6 3.2. Микробиологическое исследование 11 4.2.Идентификация выделенной культуры шигелл 16 ВВЕДЕНИЕ Острые кишечные инфекции (ОКИ), или по терминологии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «диарейные болезни», при которых ведущим является острый диарейный синдром, преимущественно распространены в развивающихся странах, вместе с тем и для развитых стран они сохраняют свою высокую социально-экономическую и медицинскую значимость (Murray C.J. et al. 2012; Global Burden of Disease, 2013). Так, по оценке ВОЗ, диарейные болезни ежегодно служат причиной 1,8 млн детских смертей.[1] В 2018 году в России было зарегистрировано более 816 тыс. случаев таких болезней, которые привели к 305 случаям смертей (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2018 году»).[2] По оценкам экспертов ВОЗ, ОКИ занимают 4-е место в рейтинге инфекционных болезней и входят в десятку основных причин смертности населения в мире.[1,4] Несмотря на то, что ведущим этиологическим фактором ОКИ в настоящее время являются энтеротропные вирусы, бактериальные инфекции, среди которых одна из лидирующих позиций принадлежит шигеллезам, по-прежнему сохраняют свою эпидемиологическую и клиническую значимость. На фоне тенденции к снижению заболеваемости в мире ежегодно регистрируется от 100 до 200 миллионов случаев шигеллеза, более миллиона заболевших умирает.[2,3,4,5] По данным статистики, в России заболеваемость шигеллезом за последние 13 лет снизилась более чем в 9 раз, достигнув своих минимальных значений за весь период наблюдения. Вместе с тем имеются территории, на которых регистрируются высокие уровни заболеваемости шигеллезом – более 60 случаев на 100 тыс. населения.[2] По данным ряда авторов удельный вес шигеллезов в структуре ОКИ в России снизился с 8,6% до 0,8% и в настоящее время составляет не более 2,2% от числа этиологически расшифрованных случаев (Черепанова Е. А. с соавт., 2018). [2] Недооценка широты распространенности источников инфекции, а также действующих в современных условиях факторов риска приводит к возникновению вспышек шигеллезов. Такая эпидемиологическая ситуация характерна и для отдельных регионов России, к которым относятся республики Северного Кавказа, в том числе Республика Дагестан, где в силу наличия ряда климатогеографических и социально-экономических факторов сохраняется ведущая роль бактериальных возбудителей, прежде всего сальмонелл и шигелл. Источник(Кессаева И. К. и соавт., 2015).[5] Таким образом, характер современной эпидемиологической ситуации диктует необходимость изучения региональных особенностей шигеллезов с выявлением причин и условий, способствующих поддержанию активности эпидемического процесса.[2] Одной из современных тенденций в эволюции эпидемического процесса инфекционных болезней является его развитие на фоне сочетанной патологии (Шкарин В. В., Благонравова А. С., 2017). Это явление подтверждается увеличением частоты полиэтиологичных вспышек, в том числе вспышек шигеллезов, описание которых практически не представлено в специальной литературе.[4] Актуальность темы исследования: Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются актуальной проблемой здравоохранения во всем мире и в том числе в России. Объект исследования: лабораторные исследования бактерий рода Shigella Предмет исследования: особенности лабораторных исследований бактерий рода Shigella Цель исследования: выявить особенности лабораторного исследования бактерий рода Shigella Задачи: изучить и проанализировать научную, справочную, методическую литературу и интернет-источники по теме исследования выявить особенности микробиологического исследования и (бактериологического, серологического) бактерий рода Shigella Методы: анализ, изучение, сравнение, обобщение, описание Глава 1. Биологические свойства Первый возбудитель дизентерии был открыт А. В. Григорьевым (1891), а в 1898 г. японский ученый Шига изучил и описал его. В последующие годы были выделены и описаны другие представители этого рода: Флекснер (1900), Зонне (1915), Штутцер - Шмитц (1917), Лардж - Сакс (1934). Согласно Международной классификации все бактерии, вызывающие дизентерию, в честь Шига объединены в один род - шигеллы. Шигеллы – это небольшие (2-3 × 0,4-0,6 мкм) палочки с закругленными концами. Отличаются от остальных представителей семейства Enterobacteriaceae отсутствием жгутиков. Они не имеют спор и капсул. Грамотрицательны.[6] 1.1 Культивирование Шигеллы - факультативные анаэробы. Неприхотливы к питательным средам. Размножаются на МПА и МПБ при температуре 37° С и рН 7,2-7,4. Элективными и дифференциально-диагностическими средами для них являются среды Плоскирева, Эндо, ЭМС. Растут в виде небольших, полупрозрачных, сероватых, круглых колоний, размером 15-2 мм в S-форме. Исключением являются шигеллы Зонне, которые часто диссоциируют, образуя крупные, плоские, мутные, с изрезанными краями колонии R-формы. В жидких питательных средах шигеллы дают равномерную муть, R-формы образуют осадок.[6,7]  Рисунок 1. Культивирование Шигелл 1.2 Ферментативные свойства Ферментативные свойства шигелл менее выражены, чем у других представителей Enterobacteriaceae: они расщепляют углеводы без газообразования, не расщепляют лактозу и сахарозу. Исключением являются шигеллы Зонне, которые на 2-3-й сутки расщепляют эти углеводы. Протеолитические свойства у шигелл мало выражены - образование индола и сероводорода непостоянно, молоко они свертывают, желатин не разжижают. В настоящее время шигеллы Зонне делят на четыре ферментативные типа. Различаются они по способности расщеплять рамнозу и ксилозу. На средах Гисса ферментация углеводов приводит к образованию кислоты и изменению цвета среды с желтого на красный. При отсутствии гидролиза мочевины среда не меняет своего исходного желтооранжевого цвета. Кроме питательной основы в состав среды добавлен углевод (0,5–1,0%) и индикатор бромкрезолпурпур. Исходный цвет среды фиолетовый. При ферментации углевода до кислоты рН среды сдвигается в кислую сторону, индикатор становится желтым и вся среда желтеет. При отсутствии ферментации среда сохраняет исходный цвет. Для улавливания газа в среду погружены поплавки. Образование сероводорода и индола определяют индикаторными бумажками. При образовании индола индикаторная бумажка, пропитанная насыщенным раствором щавелевой кислоты, розовеет. При образовании сероводорода индикаторная бумажка, пропитанная уксуснокислым свинцом, чернеет. Если индол и сероводород не образуются, индикаторные бумажки не изменяются. [6,8] Таблица 1. Ферментативные свойства шигелл  1.3 Токсинообразование Шигеллы обладают эндотоксином. Исключением являются шигеллы Шиги, которые помимо эндотоксина выделяют экзотоксин, оказывающий нейротоксическое действие. 1.4 Антигенная структура и классификация Шигеллы содержат соматические антигены, к которым относятся групповые и типовые антигены. По Международной классификации шигеллы подразделяют на четыре группы, обозначаемые латинскими большими буквами А, В, С, D. Группа A S. dysenteriae: 1 - Григорьева - Шиги; 2 - Штутцера - Шмитца; 3-7 - Лардж - Сакса и 8-10 - провизорные. Представители этой группы имеют только типовые антигены, обозначаемые арабскими цифрами. Группа В S. flexneri. Микробы этой группы имеют более сложную антигенную структуру - они содержат типовые антигены, обозначаемые римскими цифрами, и групповые антигены, обозначаемые арабскими цифрами. Шигеллы Флекснера имеют 6 серовариантов. Шигеллы Флекснер 6 раньше обозначали как подвид S. newcastle. Группа С S. boydii. Имеет только типовые антигены. В этой группе 15 серологических типов. Группа D S. sonnei имеет свой видовой антиген. [6,10,7] МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Шигеллез (бактериальная дизентерия, shigellosis, dysenteria) - острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Shigella с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся симптомами общей интоксикации и преимущественным поражением дистального отдела толстой кишки. 2.1 Этиология Несмотря на разнообразие возбудителей шигеллеза, наибольшее эпидемическое значение для большинства стран мира имеют S. flexneri и S. sonnei. S. flexneri является основной причиной эпидемического шигеллеза развивающихся стран. В России, имеющей давние традиции массового производства и потребления молочных продуктов, и других промышленно развитых странах Северного полушария отмечается высокий уровень заболеваемости шигеллезом Зонне. Плохо контролируемый санитарно-гигиеническими методами, шигеллез Зонне заслужил определение «болезни цивилизации» из-за способности вызывать вспышки заболевания на современных предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, школах и дошкольных детских учреждениях, элитных воинских подразделениях, среди компактно проживающих лиц гомосексуальной ориентации. Общим и важнейшим свойством всех представителей рода Shigella является инвазивность - способность к внутриклеточному проникновению, размножению и паразитированию в клетках слизистой оболочки толстой кишки (преимущественно в дистальном отделе) и резидентных макрофагах собственной пластинки. Кроме инвазивности, шигеллы обладают колециногенией - способностью синтезировать колицины - вещества, вызывающие гибель родственных видов бактерий. Различные виды шигелл резко отличаются по своим исходным биологическим свойствам, что, собственно, и определяет степень их вирулентности и патогенности для человека. Наиболее высокой вирулентностью обладают S. dysenteriae 1, продуцирующие не только эндотоксин, но и один из мощнейших экзотоксинов - Шигитоксин, который необратимо ингибирует синтез белков рибосомами клеток кишечного эпителия, обладает свойствами энтеротоксина и нейротоксина. Предполагают, что Шигитоксин способен разрушать эндотелий капилляров и вызывать ишемию в тканях кишечника, а следствием системной абсорбции этого экзотоксина может стать гемолитико-уремический синдром и тромботическая микроангиопатия. 2.2 Эпидемиология Шигеллез регистрируется повсеместно, однако наиболее распространен в развивающихся странах (99% всех зарегистрированных случаев) среди населения с неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями жизни (низкое качество питьевой воды, употребление контаминированных продуктов питания, антисанитарные жилищные условия, обычаи и предрассудки, противоречащие элементарным санитарным нормам, низкий уровень общей и санитарной культуры и медицинского обслуживания населения, отсутствие безопасной утилизации отходов жизнедеятельности и др.). Распространению шигеллеза способствуют миграционные процессы, стихийные бедствия, военные конфликты. Ежегодно в мире регистрируется около 200 млн. случаев заболеваний шигеллезом, из которых 1,1 млн. больных умирает. Однако, согласно проведенным исследованиям с применением методов математического моделирования, на каждый случай дизентерии, попадающий в поле зрения медицинской службы, приходятся 4 неустановленных случая. Еще более феномен "айсберга" выражен при шигеллезе, вызываемом S. flexneri - 1:10-1:15, и достигает максимальных показателей при дизентерии Зонне - 1:30-1:50. 2.3 Источники инфекции Человек, болеющий острой и хронической формой дизентерии, и бактерионоситель. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 3.1 Основные методы исследования 1. Микробиологический. 2. Серологический. 3. Экспресс-методы. . Микробиологическое исследованиеЦель исследования: выявление и идентификация шигелл для постановки диагноза; выявление бактерионосителей. Качество лабораторной диагностики во многом зависит от правильного сбора материала для исследования и посева его на соответствующие среды. Материалом для исследования служат фекалии. Посев на элективные дифференциально-диагностические среды (среду Плоскирева, агар Мак-Конки и др.) лучше производить у постели больного. Засеянные чашки сразу же отправляют в лабораторию. Среда Плоскирева – плотная питательная среда, содержащая соли желчных кислот, бриллиантовый зеленый, лактозу и индикатор. Эта среда является не только селективной, так как подавляет рост многих микробов и способствует лучшему росту возбудителей брюшного тифа, паратифов, дизентерии, но и дифференциально-диагностической, так как лактозоотрицательные бактерии (шигеллы) образуют на ней бесцветные колонии, а лактозоположительные – кирпично-красные. Агар Макконки - селективная и дифференциальная питательная среда для селективного выделения грамотрицательных и кишечных (обычно встречающихся в кишечном тракте) бактерий и дифференцировки их на основе ферментации лактозы. Ферментеры лактозы становятся красными или розовыми на агаре Макконки, а неферментеры не меняют цвет. Среда Левина- это цветная элективная питательная среда, применяемая для дифференцирования микроорганизмов кишечной группы при микробиологической диагностике кишечных инфекций. Стабильна при хранении в течение нескольких дней. Наличие в среде лактозы позволяет выделять патогенную микрофлору, не способную разлагать этот углевод. Входящие в состав среды Левина органические красители задерживают рост сапрофитов, что позволяет использовать среду для непосредственного засева исследуемого материала. Для получения стабильных результатов рекомендуется при изготовлении среды Левина применять ингредиенты одной и той же марки. Наиболее удобно раздельно готовить основную среду, растворы лактозы и красителей. Указанные ингредиенты заготовляют впрок и перед употреблением смешивают. Среда Эндо — дифференциально-диагностическая питательная среда, предназначенная для выделения энтеробактерий(в частности-shigella).  Рисунок 2. Схема выделения и идентификации Шигелл ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ Первый день исследования Фекалии засевают на дифференциально-диагностические среды (Плоскирева, Левина, Мак-Конки и др.) в чашках Петри. Посевы инкубируют в термостате при температуре 37°С в течение 18-20 ч. Исследуемый материал: испражнения. При наличии в испражнениях гноя, слизи, крови-эти примеси захватывают петлей, промывают изотоническим раствором хлорида натрия и наносят на чашку Петри с питательной средой(Плоскирева, ЭНДО, Левина, ЭМС). Испражнения смешивают с глицериновой смесью, наносят на среду и шпателем втирают в нее. Среда Плоскирева одновременно является и элективной средой, так как подавляет рост кишечной палочки и препятствует развитию бактериофага, который нередко находится в выделяемой культуре. Второй день исследования Засеянные чашки вынимают из термостата, просматривают невооруженным глазом или через лупу. Подозрительные колонии (бесцветные) в количестве 4-6 отсевают на среду Рассела и маннит. Посев производят штрихами по скошенной поверхности и уколом в агаровый столбик. Засеянную среду Рассела помещают в термостат на 18-24 ч (параллельно делают пересев из селенитовой среды на дифференциальные среды). Среда Расселя — плотная цветная дифференциально-диагностическая среда, используемая для идентификации микробов кишечной группы. Среду Расселла можно готовить на любой основе: мясном или казеиновом переваре по Хоттингеру (соответственно разведенных в 5—6 или 4—5 раз), дрожжевом аутолизате (профильтрованном и разведенном в 2 раза), мартеновском пептоне и др. К расплавленному и охлажденному до 50—60° 1% агару, приготовленному на любой питательной основе, добавляют 4% индикатора Андраде, устанавливают рН=7,3—7,4 и после этого прибавляют 1% лактозы и 0,1% глюкозы. Готовая среда Расселла прозрачна и имеет слабо-желтую окраску. Среду разливают в пробирки по 10—15 мл и стерилизуют автоклавированием при t° 112° в течение 20 мин. либо текучим паром 2—3 дня по 30 мин., после чего дают застыть таким образом, чтобы нижняя часть оставалась столбиком, а верхняя была скошена. Посев на среде Расселля производят глубоким уколом в столбик и рассевом штрихом на поверхности скошенной части. Посевы помещают в термостат при t° 37° и на следующие сутки учитывают результаты. При росте бактерий, сбраживающих глюкозу (возбудители дизентерии и тифо-паратифозных инфекций), происходит покраснение среды только в глубине столбика по уколу. Образование газа регистрируется по пузырькам, накапливающимся в толще среды, что в случае интенсивного газообразования приводит к разрыву столбика. При росте бактерий, сбраживающих лактозу (кишечная палочка), происходит резкое покраснение среды как по уколу, так и по штриху на скошенной поверхности. Третий день исследования Вынимают посевы, сделанные на среду Рассела, из термостата. Культуры, не расщепившие лактозу, подвергают дальнейшему изучению: делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При наличии грамотрицательных палочек производят посев на среды Гисса, бульон с индикаторными бумажками (для выявления индола и сероводорода) и на лакмусовое молоко. Засеянные среды ставят в термостат на 18-24 ч. Четвертый день исследования Вынимают посевы из термостата и учитывают результат. Культуры, подозрительные по своим ферментативным и культуральным свойствам в отношении шигелл, подвергают серологической идентификации. При отсутствии таких культур дают отрицательный ответ. 4.1. Серологическая идентификация Вид, серовар, подсеровар выделенной культуры устанавливают при помощи адсорбированных сывороток. Анализ антигенной структуры начинают с реакции агглютинации на стекле со смесью № 1. В эту смесь входят сыворотки с антителами к шигеллам Зонне, Ньюкасл и поливалентная сыворотка к шигеллам Флекснера. При положительной реакции агглютинации со смесью выделенную культуру агглютинируют отдельно с каждой сывороткой, входящей в смесь. Положительная реакция агглютинации с адсорбированной сывороткой к шигеллам Зонне и Ньюкасл дает право дать ответ. Для установления серовара и подсеровара шигелл Флекснера необходимо дополнительно поставить реакции агглютинации с типовыми (I, II, III, IV, V) и групповыми (1-3, 4-6-7, 8) сыворотками. Например, выделенная культура дала положительную реакцию с типовой сывороткой II и групповой сывороткой 3, 4. Как видно из таблицы, выделена культура шигелл Флекснера, серовар 2, подсеровар 1а. Ответ: выделены шигеллы Флекснера 2а. При отсутствии агглютинации со смесью № 1 ставят реакцию агглютинации с другими поливалентными сыворотками. При постановке реакции агглютинации следует учитывать отношение изучаемой культуры к манниту и в зависимости от этого использовать ту или иную сыворотку. Так культуры, не расщепляющие маннит, испытывают с поливалентными сыворотками к шигеллам дизентерии Григорьева - Шиги и Штутцера - Шмитца (1, 2), Лардж - Сакса (3-7), провизорным типам (8-10). Культуры, расщепляющие маннит, испытывают со смесью № 1 и поливалентными сыворотками к шигеллам Бойда. При наличии агглютинации выделенной культуры одной из этих сывороток проводят испытание культуры с каждой из сывороток, входящих в поливалентную. Положительный результат с одной из сывороток определяет серовариант выделенной культуры. При использовании сыворотки к шигеллам Бойда агглютинацию начинают с сывороткой того серовара, который наиболее часто встречается в данной местности. В нашей стране чаще выделяют шигеллы Бойда серовариантов 4, 5, 7, 9 и 12 (см. рис. 44). В качестве ускоренных методов микробиологического исследования при дизентерии применяют люминесцентную микроскопию и биологическую пробу на морских свинках. При введении вирулентных штаммов шигелл в конъюнктивальный мешок (под нижнее веко) к концу 1-х суток у животных развивается конъюнктивит.  Рисунок 3. Серотипирование Шигелл Идентификация выделенной культуры шигеллпо антигенным свойствам– постановка и учет РА на стекле со смесью видовых агглютинирующих сывороток Sh.dysenteriae,Sh.flexneri,Sh.boydii,Sh.sonneiи культурой, выделенной на среде Олькенипкого. Учет РА на стекле с видовыми дизентерийными сыворотками; по ферментативным свойствам- учет биохимической активности и фаголизабельности выделенной культуры шигелл Экспресс-методы Полимеразно-цепная реакция(ПЦР)-для выявления нуклеиновых кислот. Реакция неразвернутой гемагглютинации(РНГА) и ИФА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данной курсовой работе были кратко приведены статистические данные по шигеллезам за последние года в России и по миру, описание возбудителя дизентерии(одной из ее видов), его морфология, свойства, биохимическая и ферментативная активность, основные методы исследования: Микробиологический Серологический Экспресс-методы Шигеллез является серьезным вопросом для рассмотрения в современное время, так как кишечные инфекции занимают все большее место в мире среди заболеваний. Выводы: В ходе данной курсовой работы были проанализированы научная, справочная, методическая литература и интернет-источники по теме исследования. Была приведена морфология, классификация, эпидемиология и методы исследования бактерий рода Shigella. Были выявлены особенности микробиологического исследования(бактериологического, серологического) бактерий рода Shigella. Сравнив эти методы, было выявлено, что микробиологический метод(с посевом на питательные среды)-является основным и более точным методом в диагностике бактерий рода Shigella. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Всемирная Организация Здравоохрания(ВОЗ); Murray C.J. et al. 2012; Global Burden of Disease, 2013 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2018 году. Черепанова Е. А. с соавт., 2018, Диссертация на тему Шигеллезов; Шкарин В. В., Благонравова А. С., 2017 Диссертация на тему инфекционных болезней; Кессаева И. К. и соавт., 2015, Владикавказ. Клинико-эпидемиологическая характеристика и совершенствование диагностики острых кишечных инфекций у детей/Диссертация; Черкес Ф.К; Богоявленская Л.Б; Бельска Н.А. Учебник микробиологии Современный этап изучения шигеллезов: эпидемиология, этиология, клиническое течение, терапия (на примере Республики Дагестан)/Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук/Тагирова Зарема Гаджимирзоевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения России»/А.В. ГАВРИЛОВ, Р.С. МАТЕИШЕН ДИЗЕНТЕРИЯ/Благовещенск 2016г Чернышков Алексей Валерьевич/Саратов – 2004. Возбудители Шигеллёзов и Сальнонеллёзов у детей в городе Саратове, их акти /Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук/ Литусов Н.В.Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Уральская государственная медицинская академия” Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии; Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 869н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях легкой степени тяжести" |