Курсовая работа. 15. Курсовоя работа. Курсовая работа по дисциплине Инженерная и компьютерная графика студент 2 курса группы зсс 219 Шифр 191икх

Скачать 0.96 Mb. Скачать 0.96 Mb.

|

|

Федеральное агентство связи Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 11.03.02 ИКТСС код и направление подготовки КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине _Инженерная и компьютерная графика Выполнил: студент 2 курса группы ЗСС 2/19 Шифр: 191-икх- Проверил: Крещенко.В.П Хабаровск 2020 г.

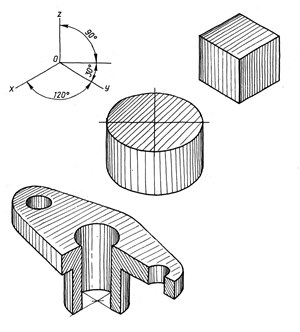

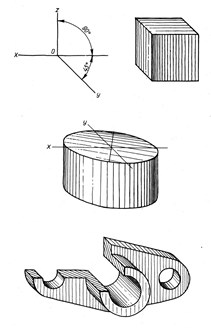

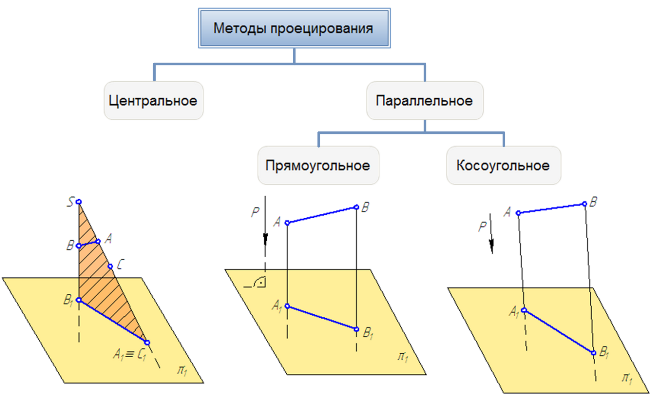

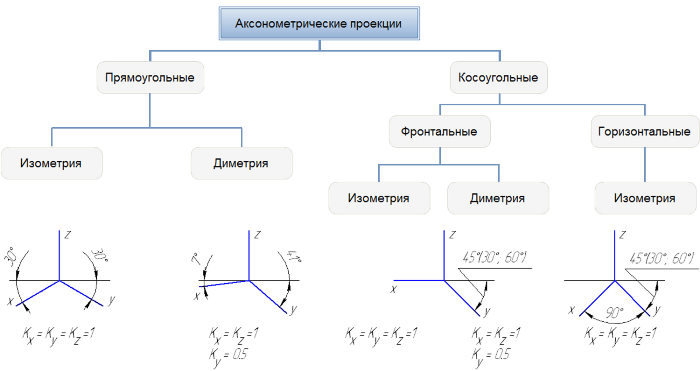

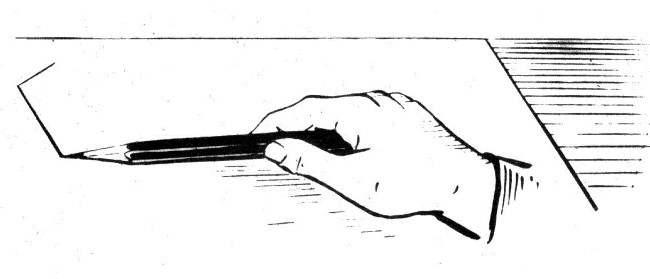

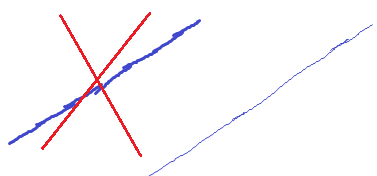

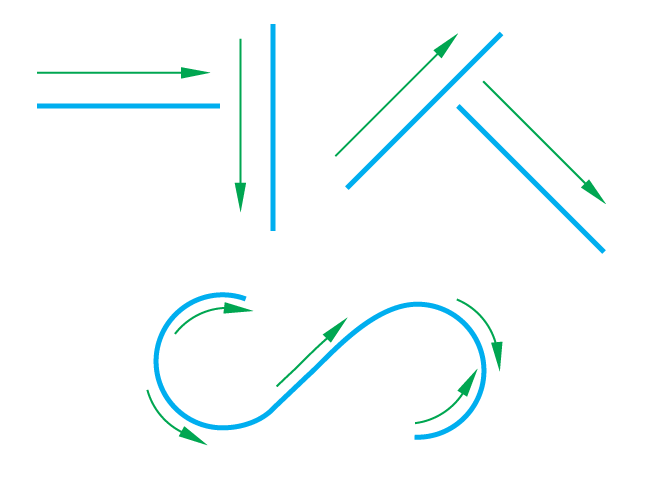

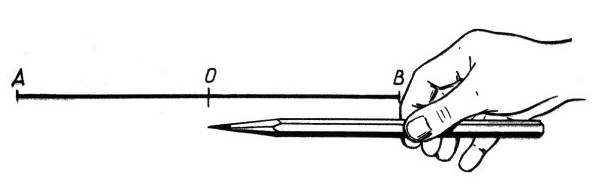

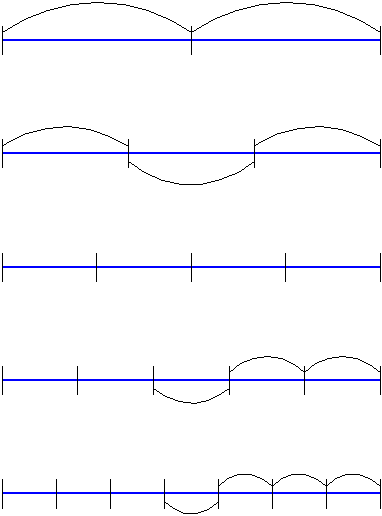

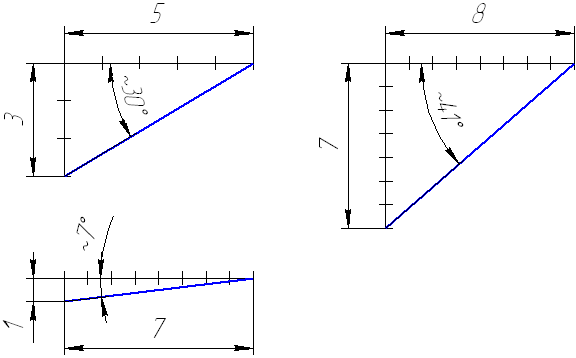

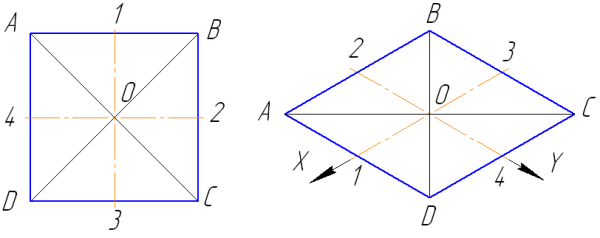

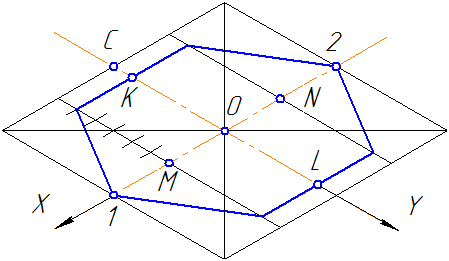

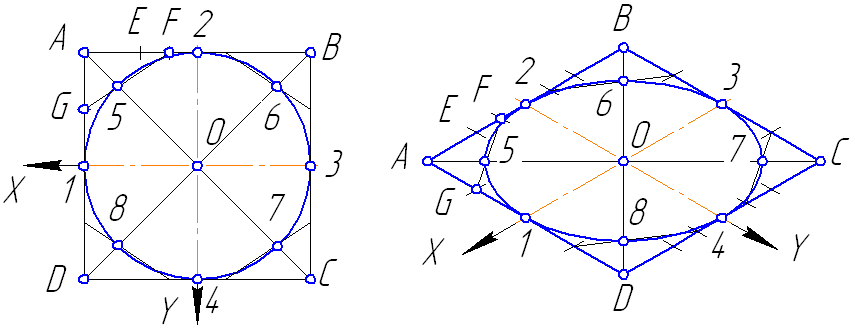

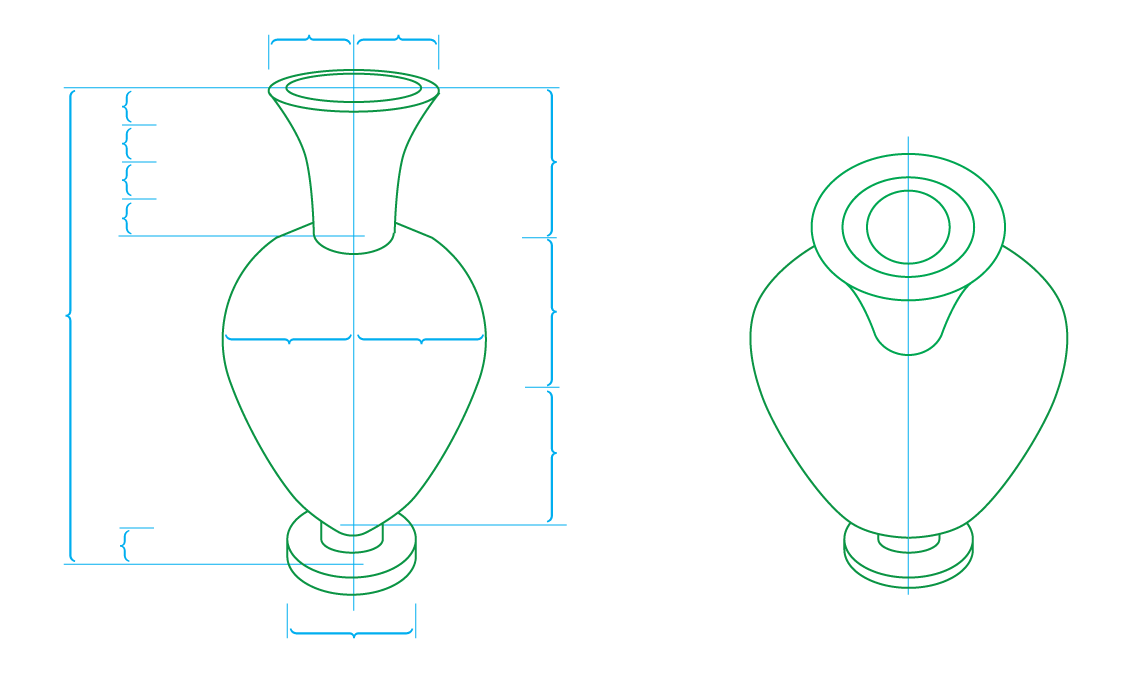

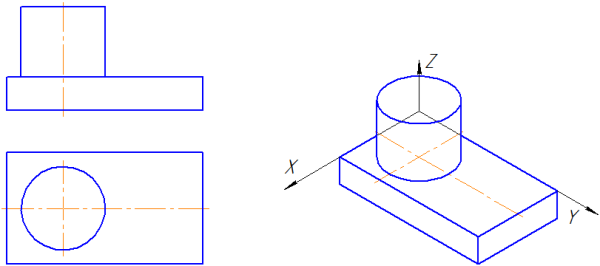

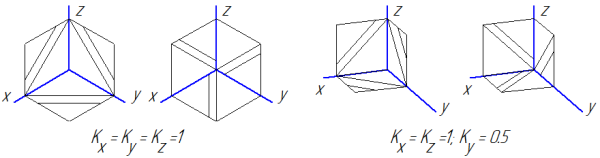

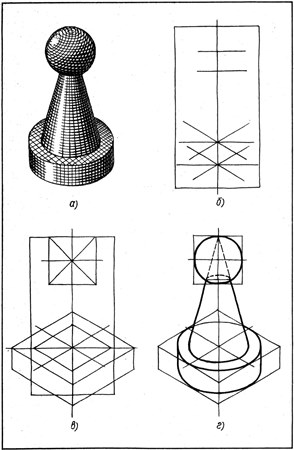

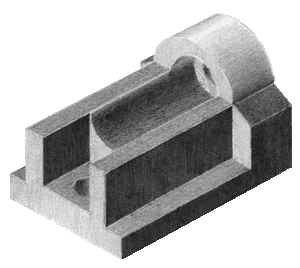

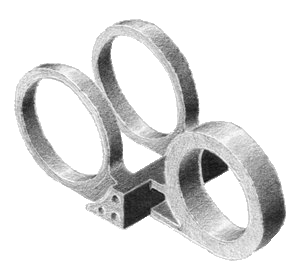

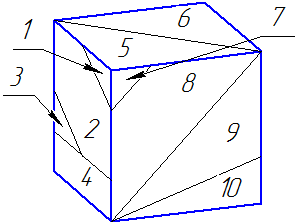

ВВЕДЕНИЕ Начертательная геометрия изучает и обосновывает способы изображений пространственных форм (линий, поверхностей, тел) на плоскости и способы решений задач геометрического характера по заданным изображениям указанных форм. В жизни различные изображения нас окружают повсюду. Это плакаты и фотографии, рекламы и вывески перед магазинами, кадры кинофильмов и т.д. Но интересны изображения предметов, которые в дальнейшем надо изготовить на производстве. При этом такие изображения будет выполнять один человек, а изготавливать по ним предмет на производстве другой. Следовательно, и тот и другой должны не только видеть формы трёхмерного предмета по его двухмерному изображению, но и иметь возможность решать геометрические задачи по определению размеров предмета и его отдельных частей, а также определять взаимное положение отдельных элементов предмета. Правила и приёмы начертательной геометрии дают возможность это сделать. Решение многих технических задач можно производить аналитически и графически, при этом всегда надо выбирать наиболее целесообразный метод решения. Многие задачи решаются графически быстрее и проще, чем аналитически. Применению графических методов решения задач помогает начертательная геометрия. Перед начертательной геометрией ставятся следующие задачи: 1) научить достаточно точно строить изображения предметов; 2) научить читать изображения, т. е. по изображению предметов представлять их в пространстве; 3) научить с помощью изображений решать задачи геометрического характера на определение формы, положения и размеров предмета; 4) развить у студентов пространственное мышление, т. е. научить их быстро и отчетливо представлять в уме пространственные формы (без чего невозможно проектирование и конструирование). 1 Теоретическая часть Методы проецирования Любой предмет можно представить как совокупность простейших геометрических объектов. В качестве геометрического объекта могут быть: точка, линия, поверхность, тело. Изображение предмета на плоскость называется проекцией его на эту плоскость (плоскость проекций), а процесс получения проекций - проецированием  Рисунок 1 - Методы проецирования Перспективный рисунок - наглядное изображение предмета, выполненное от руки, на основе центральных (перспективных) проекций. Аксонометрические проекции (ГОСТ 2.317-69) Параллельная проекция на одну аксонометрическую плоскость (плоскость проекций) координатных осей и объекта, фиксированного относительно этих осей называется аксонометрической проекцией объекта. Объекты проецируются (за некоторым исключением) с искажением натуральной величины. Отношение размеров изображения к действительным размерам, измеренным вдоль координатной оси, называется коэффициентом искажения по оси ( Кх, Ку, Kz ). Для удобства пользованием коэффициентами применяют приведенные коэффициенты искажения (значения их приведены на рисунке 2).  Рисунок 2 — Аксонометрические проекции В аксонометрических проекциях отсутствуют перспективные искажения, вследствие чего изображение получается условным и простым. Форму предмета можно строить точно по размерам (если нужно) и изображать ее «не как вижу, а как надо», с пониманием объективной сущности предмета. В этом заключается особенность технического рисунка и простота его выполнения, позволяющие сравнительно быстро приобрести необходимые навыки. Для рисования используются мягкие карандаши, твердостью М, 2М, (НВ, В, 2В). Затачивают карандаш так, как показано на рисунке. Методика рисования линий Умение выполнять технические рисунки не требует природных способностей, а приобретается упорными систематическими упражнениями. Техника — совокупность приемов мастерства применяемых в каком-нибудь деле: музыкальная техника, техника шахматной игры и т.д. Следовательно, выполняющий рисунок должен обладать определенной техникой исполнения. В проведении прямой линии должна участвовать не только кисть руки, а и вся рука: это дает возможность при прямолинейном движении кисти руки, выдержать прямолинейность отрезка.  Рисунок 3 — Вариант работы с карандашом Карандаш при рисовании нужно держать свободно большим и указательным пальцами и поддерживать средним; мизинец может касаться бумаги. Остро заточенный конец карандаша должен быть расположен подальше от пальцев, что облегчает проведение плавных длинных линий (Рисунок 3). При уточнении и прорисовке отдельных деталей на рисунке предмета в работе уже принимают участие пальцы, что сказывается на движениях карандаша. Движения получаются ограниченными, но более точными; карандаш берут ближе к острию, что позволяет проводить более четкие линии. Начинают рисовать тонкими, едва заметными линиями. Перед проведением прямой линии необходимо предварительно определить начальную и конечную точки ее, через которые легким движением Почти невозможно одним движением руки проводить совершенно прямую и непрерывную линию. Следует рисовать ее по частям, длинными штрихами, не упуская из вида общего ее направления (Рисунок 4).  Рисунок 4 — Рисование длинных линий Не следует ошибочно нанесенные первоначальные штрихи стирать резинкой, а нужно исправлять неудачно проведенную линию новыми штрихами только в местах, где она неправильна. Горизонтальные и вертикальные направления необходимо чаще проверять относительно соответственных обрезов листа бумаги. Все вертикальные линии удобнее проводить сверху вниз, а горизонтальные — слева направо (Рисунок 5).  Рисунок 5 — Рисование линий Деление отрезков на равные части. Построение углов Предположим, что заданный отрезок АВ необходимо разделить на две равные части. Для этого определяют на глаз середину отрезка и отмечают ее точкой О. Проверку точности деления осуществляют с помощью карандаша. Делается это следующим образом: конец карандаша прикладывают к точке О, а точку В отмечают на карандаше ногтем большого пальца и сравнивают полученные величины отрезков АО и ОВ. Если точка О получилась не в середине, то ее перемещают влево или вправо, пока обе части не получатся равными (Рисунок 6).  Рисунок 6 — Деление отрезка на 2 части При делении на 3 части, выбираем средний отрезок равный крайнему (Рисунок 7). Деление отрезка на четыре равные части. При делении на 5 частей, сначала делят отрезок на 3 части так, чтобы средний равнялся половине крайних, которые затем делят пополам. При делении на 7 частей, выбирают величину среднего отрезка такой, чтобы он укладывался три раза в крайней части отрезка. Для построения прямой, расположенной под углом 30° к горизонтали, надо по горизонтали отложить 5 условных единиц (клеток или сантиметров), а по вертикали — 3. Для построения прямой, расположенной под углом 7° к горизонтали, надо по горизонтали отложить 8 условных единиц, а по вертикали — 1. Для построения прямой, расположенной под углом 41° к горизонтали, надо по горизонтали отложить 8 условных единиц, а по вертикали — 7. Для построения прямой, расположенной под углом 45° к горизонтали, надо отложить отрезки равной длинны по горизонтали и по вертикали.   Рисунок 7 — Деление отрезка на разное количество частей. Проведение линии под заданным углом При недостаточном опыте рисования или эскизирования возникают затруднения при откладывании одинаковых отрезков. В таких случаях помогает использование так называемой «бумажной линейки». На небольшом кусочке бумажки намечают нужную длину отрезка и откладывают его необходимое число раз в каких-либо направлениях. Часто прибегать к этому методу не рекомендуется, так как это задерживает развитие глазомера. Аксонометрия плоских фигур Построение аксонометрических изображений плоских фигур является основой построения геометрических тел и технических предметов. Многоугольник состоит из вершин (точек) и сторон (отрезков прямых линий), следовательно, построение его аксонометрии начинается с построения вершин с последующим соединением их прямыми линиями — сторонами многоугольника. Построение рисунка квадрата Построим рисунок квадрата АВСD в прямоугольной изометрии при условии, что сторона АD параллельна оси X, а сторона АВ параллельна оси Y. Квадрат изобразится в виде ромба АВСD. Нарисуем сначала оси прямоугольной изометрии X и Y (Рисунок 8). Отложим по оси X от точки О отрезки (O-l) и (0-3), равные половине стороны квадрата. Отложим по оси Y от точки О отрезки (0-2) и (0-4), равные также половине стороны квадрата (так как в изометрии коэффициенты искажения по всем осям равны единице). Через точки 1 и 3 проведем прямые, параллельные оси Y, а через точки 2 и 4 — прямые, параллельные оси X. На пересечении этих прямых получим вершины параллелограмма АВСD.  Рисунок 8 — Построение аксонометрии квадрата Построение рисунка правильного шестиугольника (в плоскости X0Y) Строим аксонометрию квадрата на осях ОХ и 0Y, проходящих через его середину (Рисунок 9). Две вершины (1-2) находятся на пересечении сторон квадрата с осью ОХ. Чтобы определить остальные вершины: отрезок (1-2) делят на 4 равные части: отрезок (0-1) делим пополам точкой М, отрезок (0-2) делим пополам точкой N; отрезок ОС делят на 6 частей и на одной шестой части от точки С отмечают точку К и симметрично ей точку L. Через М и N проводят линии, параллельные оси 0Y до пересечения с линиями, проведенными через точки L и К параллельно оси ОХ. Полученные точки пересечения будут искомыми вершинами.  Рисунок 9 — Построение аксонометрии правильного шестиугольника Аксонометрия окружности Окружность вначале следует рисовать вместе с квадратом, в который она вписывается. Это позволяет быстрее получить навык более правильного изображения окружностей в аксонометрических проекциях. Нарисуем квадрат АВСD и проведем в нем диагонали. Через середину квадрата (точку О) проведем две взаимно перпендикулярные линии — оси X, Y. Отрезки (1-3) и (2-4) будут равны диаметру окружности (Рисунок 10). Для определения промежуточных точек окружностей надо найти середину отрезка А-2 (точка Е). В свою очередь отрезок (Е-2) также разделим пополам в точке F. Далее отрезок (А-1) разделим на две равные части в точке G. Соединим точки G и F. Прямая (G-F) пересечет диагональ AC в точке 5. Точка 5 будет принадлежать окружности с центром в точке О и заданным диаметром (отрезок (1-3)). Для нахождения точек 6, 7, 8 проделаем те же построения, какие мы использовали при нахождении точки 5, в каждой из оставшихся трех четвертей квадрата. Плавно соединим последовательно все восемь точек, получив изображение окружности. Следует обратить внимание на то, что в точках 1, 2, 3 и 4 кривая (окружность или эллипс) касается сторон квадрата или параллелограмма. В аксонометрии окружность изобразится в виде эллипса. Для его построения нарисуем проекцию квадрата в какой-либо аксонометрии, он будет в виде параллелограмма. Точки 1,2,3 и 4 лежат на пересечении середин сторон параллелограмма с аксонометрическими осями. Определим в параллелограмме (аналогично описанному выше) промежуточные точки 5,6,7 и 8 с помощью которых нарисуем эллипс.  Рисунок 10 — Построение аксонометрии окружности Понятие о пропорциях В реалистическом рисунке объемные предметы окружающей нас действительности изображаются такими, какими они существуют в природе и как их воспринимает глаз с данной точки зрения. В процессе рисования с натуры очень важно умение подмечать главное и характерное в окружающих нас вещах и явлениях. Чтобы правильно передать форму предмета на плоскости листа, надо научиться определять его пропорции, необходимо уяснить его конструкцию, владеть техническими приемами рисования. Пропорции — это соотношение величин частей предмета друг к другу и его частей к целому. Чем точнее определены пропорции предметов на рисунке, тем больше сходства имеет изображение с натурой. При определении пропорций изображаемого предмета пользуются взаимным сравнением размеров, то есть определяют визуально (на глаз), в каком отношении находится малый размер по отношению к большому (или наоборот). Сравнивать и проверять пропорции нужно не только в натуре, но и на рисунке. Следует отличать истинные соотношения величин частей предмета от пропорций его изображения с определенной точки зрения. Пропорции предмета при наблюдении с различных точек зрения будут восприниматься различно, но сам предмет в реалистическом изображении должен казаться нам тем же. Например, высота вазы будет казаться сильно сокращенной по отношению к ее ширине, если смотреть на нее со значительно более высокой точки зрения (Рисунок 11).  Рисунок 11 — Пропорции. Рисунок вазы Отмечая пропорции предмета на рисунке, надо учитывать его конструктивное строение. Так, например, ваза (на Рисунке 11) состоит из конусообразного горлышка, средней части яйцевидной формы и цилиндрического основания. Она представляет собой тело вращения, и поэтому в местах перехода форм четко видны окружности (с центрами на оси), которые нужно построить на рисунке. Точность определения пропорций предмета зависит от глазомера рисующего. Глазомер развивается постепенно, благодаря систематическому рисованию с натуры. Рассмотрим основные пропорции вазы, показанной на рисунке. Высота ее в 2 раза больше ширины. Если сравнить соотношение отдельных частей вазы по высоте, то высота горлышка составит 1/3 часть высоты вазы без подставки. Высота подставки нижней части вазы укладывается в высоте горлышка около 4 раз. Ширина подставки равна 1/2 ширины вазы в самом широком ее месте. Ширина узкой части горлышка несколько меньше 1/2 ширины верхнего края вазы и т. д. При рисовании с натуры часто приходится решать более сложную задачу — находить пропорции предметов. Однако и в этом случае используется общий прием определения пропорций путем глазомерного сравнения величин. За единицу измерения можно взять один из предметов, входящих в группу. Представление о масштабе следует из непосредственного глазомерного сравнения величин, что является условием правильного выполнения рисунка. Можно увеличивать и уменьшать предметы на рисунке, эскизе, чертеже — характер реальной действительности не меняется, если это увеличение тети уменьшение для всех элементов предмета делается пропорционально. Отношение размеров на рисунке должно быть равно отношению размеров в натуре. Элементы композиции рисунка Композиция - (compositio — (лат.)) в переводе означает составление, расположение, представляет собой средство придать единство различным частям художественного произведения. Отдельные элементы композиции должны быть связаны между собой, а внимание зрителя сосредоточивается на главном предмете (композиционном центре), которому должно подчиняться все второстепенное (детали). Основное требование, предъявляемое к композиции учебного рисунка, — уравновешенность расположения изображаемых предметов на листе. Приступая к построению рисунка, нужно, прежде всего, изучить форму предмета, то есть провести внимательный анализ геометрических форм, составных элементов изображаемого предмета. Общий путь анализа объектов сложной формы — расчленение их на более простые геометрические тела, или замена, на первых порах, построения элементов сложной формы элементами простой формы. Величину рисунка следует выбирать такой, чтобы мелкие элементы предмета были бы четко изображены. Для этого размер изображения увеличивают. Если нет необходимости детализировать мелкие элементы, или предмет имеет простую форму, то не нужно делать изображение большим. В грубом приближении рисунок должен занимать (50 — 75)% площади формата. Поэтому формат листа подбирают под планируемую величину изображения. Деталь надо развернуть так, чтобы были видны три ее стороны (три измерения: длина, высота, ширина). Ориентация детали для различных аксонометрических проекций может меняться, принимая наиболее наглядное положение. Освещение детали, полагают, идет слева. При компоновке рисунка, то есть расположении изображения на листе, нужно помнить, что наблюдатель, зритель, рассматривая изображение, подсознательно включает в поле изображения и некоторую часть про Композиция является одним из главных средств создания эстетических качеств изображения, она прямо связана с наглядностью и читаемостью рисунка. Поэтому, кроме названных особенностей для рисунка, очень важно выбрать такую аксонометрическую проекцию, которая наиболее полно раскрывает форму предмета. Наглядность аксонометрических проекций Правильный выбор аксонометрической проекции обеспечивает большую наглядность изображения и простоту построения рисунка. Под наглядностью следует понимать наиболее отчетливую видимость на рисунке основных частей детали и наименьшее искажение ее форм. Выбор аксонометрической проекции зависит также от формы детали. Главной задачей при этом является обеспечение видимости всех основных элементов изображаемой детали. Кроме того, отдельные части детали не должны закрывать друг друга. Чтобы лучше представить, насколько важна наглядность изображения, сравним несколько рисунков таких предметов, как куб, цилиндр, деталь «фланец», выполненных в прямоугольных и косоугольных проекциях. На Рисунке 12 эти предметы показаны в прямоугольной изометрической проекции. Грани куба получились мало выразительными, поскольку по всем трем направлениям координатных осей X, Y, Z они имеют одинаковые искажения.

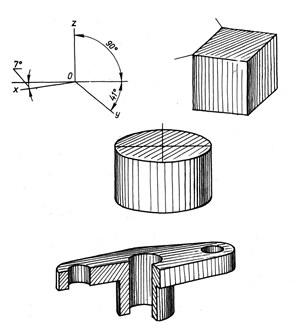

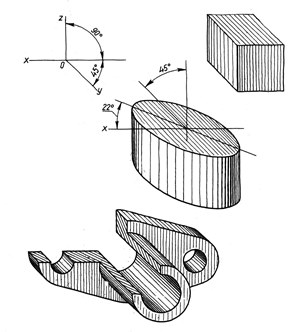

Прямоугольную изометрию применяют в тех случаях, когда три стороны предмета имеют одинаковое количество элементов, необходимых для характеристики изображаемого предмета, но куб получается мало выразительным. Наибольшей наглядностью отличается изображение в прямоугольной диметрии как изображение, сходное с перспективным. В прямоугольной диметрической проекции (Рисунок 13) благодаря большему сокращению размеров по одной из координатных осей рисунки куба и цилиндра получились более наглядными. Рисунок же детали «фланец» в прямоугольной диметрии менее выразителен, чем в прямоугольной изометрии. На Рисунке 14 куб, цилиндр и фланец выполнены в косоугольной фронтальной изометрической проекции. Куб и цилиндр в этой проекции получились маловыразительными и с большим искажением формы. При изображении фланца потребовалось рисовать несколько окружностей, а нарисовать окружность сложнее, чем эллипс. Поэтому такой рисунок уступает в простоте построения. К тому же он нисколько не наглядней двух предшествующих рисунков.

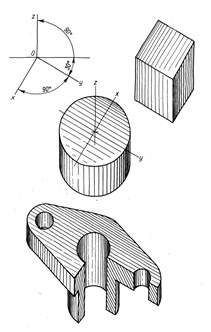

Косоугольную фронтальную аксонометрию используют в случаях, когда обтекаемые формы предметов в виде кривых поверхностей можно расположить параллельно фронтальной плоскости проекций, тогда они изображаются в неискаженном виде и их проще рисовать. В косоугольной горизонтальной изометрической проекции (Рисунок 15) все рисунки обладают меньшей наглядностью и строить их несколько сложнее. Рисунки, выполненные в косоугольной фронтальной диметрической проекции, выглядят по-разному (Рисунок 16).

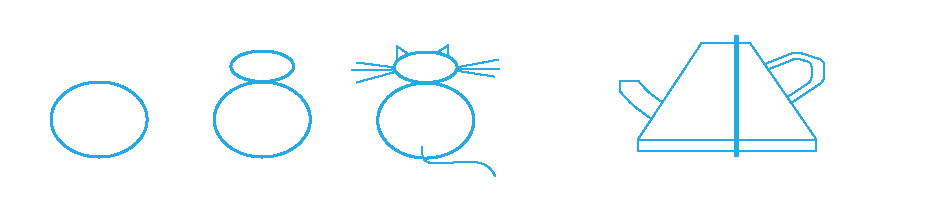

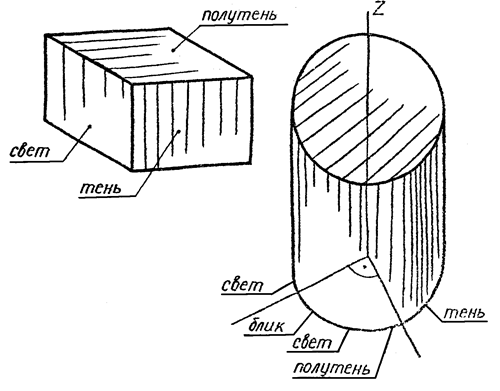

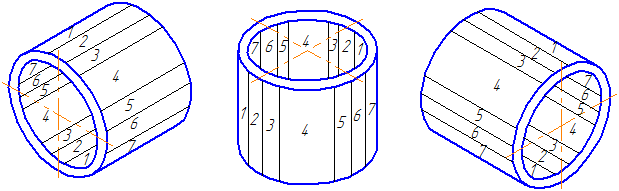

Цилиндр в косоугольной фронтальной диметрии получается мало выразительным и с большим искажением формы. Рисунки куба и фланца, наоборот, обладают хорошей наглядностью. Таким образом, рисунок куба лучше всего выполнять в косоугольной фронтальной диметрии, рисунок цилиндра — в прямоугольной диметрии, а рисунок фланца — в прямоугольной изометрии. В некоторых случаях сразу трудно определить, какой вид аксонометрии дает более наглядное изображение изделия (особенно, если у него имеются наклонные элементы — ребра, спицы, стенки…). В таких случаях рекомендуется выполнять технические рисунки в различных аксонометрических проекциях и из них выбрать наиболее наглядный. Плоскостной рисунок Плоскостное рисование (орнамент, фронтальные изображения фасадов зданий, планы сооружений) развивалось значительно быстрее рельефного изображения, хотя возникли они одновременно. Зрительный подход к натуре может быть двоякий: плоскостное восприятие натуры; объемное восприятие. При плоскостном восприятии натура целиком, во всей своей пространственной сложности, изображается спроектированной на плоскости в ортогональной проекции. Целью плоскостного рисования является развитие чувства пропорции и глазомера, восприятия и передачи на рисунке отношения размеров изображаемой фигуры; научиться «видеть» натуру. (Смотреть не значит видеть). Чтобы «увидеть» надо внимательно рассмотреть, то есть изучить форму натуры. Разбивка контура предмета на более простые геометрические формы позволит легко и правильно его изобразить. Даже дети дошкольного возраста с успехом нарисуют сидящего котенка после указания, что форма его составлена из двух эллипсов (овалов) разной величины и двух треугольников.  Рисунок 17 — Плоскостной рисунок Умению «видеть» при рисовании помогает знание законов математики, физики и других наук. Физиологи говорят: человек глядит не глазами, а мозгом. Убедимся в этом на примере рисунка чайника. На Рисунке 18 чайник построен не правильно, так как учащийся недостаточно вдумчиво рисовал: особенности усеченного конуса — очерковые образующие надо было нарисовать сходящимися на оси вращения в одной точке; Закон сообщающихся сосудов должен был подсказать, что носик чайника должен быть поднят выше. Итак, приступая к изучению изображаемого предмета, необходимо установить: из каких главных простейших составляющих элементов (шар, цилиндр, призма, пирамида, конус и др.) составлена натура; взаимное расположение выявленных фигур относительно друг друга; пропорциональные соотношения размеров фигур, а также расстояние между ними. Рисунок детали и сборочной единицы Переход от рисования плоскостных форм к рисованию объемных тел, в аксонометрической проекции осуществляется с помощью введения высотных размеров на основе построений аксонометрии плана (вида сверху) (Рисунок 18).  Рисунок 18 — Плоскостной рисунок и аксонометрия Такой прием дает возможность непосредственно переходить от прямоугольного чертежа к наглядному изображению предмета. а) Рисование детали с натуры Прежде чем приступить к рисованию детали с натуры, рисующий должен проанализировать деталь, а именно: Определить название и назначение детали. Рассмотреть деталь со всех сторон и определить ее рабочее положение. Иногда для большей выразительности деталь рисуют и не в рабочем положении. Установить на глаз общие пропорции детали и определить пропорциональную зависимость всех ее частей. Мысленно расчленить деталь на простые геометрические тела, то есть выявить конструктивную форму детали. Определить, какие необходимо выполнить разрезы. Выбрать вид аксонометрической проекции. Определить композицию рисунка. б) Рисование детали по чертежу Выполнение рисунка по чертежу требует от рисующего умения читать чертеж, то есть представлять форму детали в целом и отдельных ее частей. В процессе чтения необходимо тщательно изучить чертеж, сопоставить на глаз габаритные размеры предмета и соотношение его частей. Рисунок позволяет лучше понять конструктивную форму предмета. При рисовании деталей по чертежу не следует делать никаких замеров при помощи циркуля или линейки. Все размеры надо брать в пропорциональном отношении на глаз. Рисунок можно выполнять либо увеличенным, либо уменьшенным в зависимости от его композиции. Так же как и при рисовании детали с натуры, вначале определяют на глаз отношения между крайними точками всей детали, а потом намечают размеры каждой отдельной ее части, сравнивая их величины. Таким образом, правила выполнения рисунка детали по чертежу точно такие же, как и при рисовании с натуры. в) Рисование сборочной единицы с натуры Сборочной единицей называется изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии — изготовителе с помощью сборочных операций: свинчивания, пайки, опрессовки, развальцовки, склеивания и др. Рисование сборочной единицы с натуры основано на тех же принципах, что и рисование с натуры отдельных деталей, а именно: Определяют название и назначение изделия. Разбирают и уясняют взаимосвязь отдельных деталей между собой. Определяют назначение каждой детали и запоминают последовательность их соединения между собой. Продумывают, какой целесообразнее сделать вырез, с тем чтобы получить более ясное представление о внутреннем расположении деталей и их взаимодействии. Выбирают аксонометрическую проекцию, в которой сборочная единица будет изображена наиболее наглядно. Продумывают композицию рисунка. Приступают к построению рисунка. г) Рисование сборочной единицы по чертежу Сборочный чертеж — документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля. Прежде чем приступить к построению рисунка сборочной единицы, надо ознакомиться со спецификацией и сборочным чертежом. Спецификация — текстовый документ, определяющий состав изделия, состоящего из двух и более частей. По спецификации изучают последовательность соединения всех деталей между собой. Выполнение рисунка сборочной единицы по чертежу требует от рисующего обязательного умения читать чертеж. Вначале надо изучить чертеж: выявить на глаз соотношение габаритных размеров и сопоставить отдельные части между собой и со всей сборкой в целом. Изучив характерные особенности формы каждой детали в механизме и расположение деталей относительно друг друга, приступают к построению рисунка, используя те же правила, что и при рисовании сборочной единицы с натуры. Разрезы на аксонометрических изображениях В аксонометрических изображениях изделий разрезы, как правило, получают путем сечения плоскостями, параллельными плоскостям проекций, и условного удаления отсекаемой части. Разрезы следует применять в тех случаях, когда они действительно необходимы и при этом не теряется наглядность конструктивных форм. Для отличия рассеченной части изделия от частей, не попавших в разрез, применяют штриховку. Линии штриховки сечений наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям с учетом коэффициента искажения по осям (Рисунок 8.24).  Рисунок 19 — Правила штриховки в аксонометрии Методика рисования Характерно для рисования группы тел (когда натура состоит из нескольких геометрических элементов) то, что тела рисуются все сразу, а не каждый в отдельности. «Художник должен работать как деревообделочник. Сначала он грубо обтесывает топором, потом строгает рубанком, и все дальше и дальше инструменты его тоньше, заканчивает он шкуркой, полировкой и лаком,» – слова известного художника И.Е.Репина. В целях упрощения построения рисунка следует располагать изображение так, чтобы его основные измерения были параллельны аксонометрическим осям. Это позволяет строить изображение, откладывая размеры (или координаты) по направлениям соответствующих осей с учетом коэффициентов искажения. Изображая симметричные предметы, целесообразно одну из аксонометрических осей совмещать с осью симметрии предмета. В процессе выполнения рисунка переводят объемную форму предмета в плоскостное изображение. При этом необходимо определить, как преобразуется видимая форма предмета при плоскостном изображении, какие части и элементы предмета изменяются, какие будут видимыми и т.д. Правильность решения этой задачи зависит от умения наблюдать и знания законов построения аксонометрии. Необходимо разобраться в общей форме предмета и правильно понять ее. Для облегчения этой задачи можно применить способ обобщения (упрощения формы). Суть его заключается в том, что любую сложную форму рассматривают как простейшую геометрическую. Такой способ построения помогает правильно понять и изобразить трехмерный объемный предмет, развивает пространственное представление и облегчает работу. Работу над рисунком необходимо начинать с больших обобщений, с решения общей задачи, постепенно переходя к решению частных второстепенных задач, которые в конечном результате не должны нарушать впечатления целого. Главному в предмете сначала нужно уделять больше внимания, чем второстепенному, являющемуся дополнением к целому. Сначала определяют пропорции всей натуры, то есть отношение высоты к ширине всей группы тел, а затем определяют отношение отдельных тел друг к другу. На следующем этапе на листе отмечают местоположение каждого элемента и его габариты, учитывая выявленные пропорции, тем самым строим как бы «скелет» натуры (Рисунок 20).  Рисунок 20 — Последовательность построения Начинают рисунок легкими, едва заметными линиями, а затем, когда правильно решена композиция рисунка и найдены пропорции элементов и натуры в целом, постепенно уточняют линии и усиливают тон. Все второстепенные, не характерные для изображаемого предмета детали не рисуют, а, прежде всего, устанавливают схематично, набросочными линиями общую форму натуры. После этого начинают построение каждого элемента. Сложные элементы (тела вращения, многогранники) на первоначальном этапе можно заменять параллелепипедами, не вырисовывая мелкие особенности этих элементов. Когда общая форма натуры будет найдена, можно приступить к размещению мелких элементов, также начиная с более крупных из них. Набросок натуры уточняется проверкой пропорционального соотношения геометрических элементов и симметрии. Если линия проведена не правильно, то ее не стирают, а проводят рядом другую, более точную. Первоначальные неточные линии, проведенные при построении, зрительно на рисунке почти не воспринимаются. В стадии Завершения они поглощаются общим тоном рисунка. Далее сотрем ненужные линии построения и проверим точность выполнения рисунка, после чего обведем рисунок более четким контуром. Оттенение поверхностей Каждый предмет находится в конкретной световой среде и освещен не только основным источником света, но и светом, отраженным от окружающих его других предметов, которые, будучи сами также освещены, являются источником отраженного света. Светлые и хорошо освещенные предметы отражают много света, а темные и плохо освещенные — мало. Форма предметов ограничивается различными поверхностями, поэтому лучи света, падая на эти поверхности, распределяются на них неравномерно. Одни части поверхности получают больше света, другие меньше, а третьи почти совсем не получают световых лучей. Для придания рисунку большей наглядности и выразительности в техническом рисовании применяются условные средства передачи объема с помощью светотеней — оттенения. Светотенью называется распределение света на поверхности предмета. Она играет главную роль при восприятии объема предмета. Освещенность предмета зависит от угла наклона световых лучей. В техническом рисовании условно принято считать, что источник света находится сверху и сзади рисующего, таким образом, свет всегда будет слева, а тень — справа. Отображение выпуклости предмета достигается путем градации света и тени: наиболее освещенные поверхности оттеняются светлее, чем поверхности, удаленные от света. Светотень состоит из следующих элементов: собственной тени, рефлекса, полутона, света и блика. Освещенную часть поверхности предмета называют светом. Собственная тень образуется на части поверхности тела, на которую не падают световые лучи основного источника света. Освещенная поверхность, отражая свет, ослабляет силу собственной тени. Такое высветление собственной тени отраженным светом называется рефлексом. Рефлекс всегда бывает темнее поверхностей света и полутени. Слабо освещенные места на поверхности предмета называются полутонами. При помощи полутонов осуществляется постепенный переход от тени к свету. Блик — самое светлое пятно на предмете. Для правильной передачи на изображении объема и формы предмета необходимо ясно представлять его конструкцию и расположение отдельных частей в пространстве по отношению к источнику света. Самую большую освещенность получает поверхность в том случае, если лучи падают на нее перпендикулярно. Чем меньше угол наклона лучей по отношению к поверхности, тем меньше падает на нее лучей и тем слабее она освещена. Освещенность зависит также от расстояния поверхности до источника света. Светотень на изображении выявляют тоном. Тон (tonos — греческое слово, означающее качество, оттенок) наносится различными способами и должен соответствовать отношению света и тени, наблюдаемому в натуре. Выдержать рисунок в тоне — значит передать на нем световую гамму от темного тона через оттенки серого к светлому, сведенные в гармонию тональных отношений. Самым светлым тоном на рисунке будет цвет бумаги, а самым темным — линия, проведенная графитом карандаша с полным нажимом. Аксонометрические чертежи и технические рисунки, на которых использована светотень, бывают штриховые и тоновые. На штриховых рисунках тон передают условно — точками или штрихами, карандашом или тушью с помощью ручки с пером или рейсфедера (Рисунок 21, 22). На тоновых рисунках тон наносят карандашом, тушью, акварельными красками и пр. (Рисунок 8.28).  Рисунок 21 — Штриховка  Рисунок 22 — Шрафировка Тон должен плавно переходить от белого до темного без заметных границ элементов светотени. Технику работы карандашом при нанесении светотени на тоновом рисунке называют тушевкой.   Рисунок 23 — Тушевка Явление освещенности лучше всего наблюдается на примере куба и цилиндра, помещенных рядом. Анализируя эти тела с точки зрения распределения элементов светотени, можно установить, что характер освещенности грани куба и поверхности цилиндра различен. Переход от света к тени на гранях куба резкий и определенный, тогда как переход освещенной поверхности цилиндра к теневой мягкий и постепенный. Свет на поверхности предмета распределяется неодинаково: одни части поверхности освещаются больше, другие меньше. Существует два правила, которыми следует руководствоваться при нанесении светотеней на изображение: Освещенные части предметов с удалением от наблюдателя становятся темнее, затемненные — высветляются; Контраст тени и света на предметах, расположенных ближе к источнику света, резче, чем на предметах, удаленных от него. Рассмотрим эти правила на примере куба (Рисунок 24). Нанесение светотени на поверхности многогранников  Рисунок 24 — Распределение светотени на параллелепипеде Горизонтальная грань куба освещена равномерно, но зона 6 вследствие того, что удалена от наблюдателя изображена более затемненной. Самым светлым местом на передней грани кажется зона 1. Однако зоны 1, 2, 3 освещены одинаково, но из — за контраста с находящейся рядом собственной тенью на правой грани куба зона 1 кажется более светлой, а зоны 2, 3 — менее светлыми. В зоне 4 освещение усиливается. Это рефлекс, полученный кубом от плоскости, на которой он находится. Из всех зон зоны 7 и 8 самые темные. Не следует опасаться перетемнить их. Эта ошибка вполне допустима, так как усиливается рельефность куба. В зоне 9 и особенно в зоне 10 наблюдается ярко выраженный рефлекс от горизонтальной плоскости проекций. Штриховку наносят в зависимости от положения изображаемой многогранной поверхности. Вертикальные поверхности штрихуют в вертикальном направлении, горизонтальные — в горизонтальном (параллельно аксонометрическим осям), наклонные — в направлении, параллельном углу наклона плоскости. Нанесение светотени на поверхности вращения Нанесение светотени на поверхности полого цилиндра показано на Рисунке 25. Наружную и внутреннюю поверхности цилиндра можно разделить условно на семь равных зон. Эти зоны соответствуют следующим элементам светотени: 1 — полутень (полутон), 2 — свет, 3 — блик, 4 — свет, 5 — полутень (полутон), 6 — тень, 7 — рефлекс.  Рисунок 25 — Распределение светотени на цилиндре Штриховку основания цилиндра наносят по тем же правилам, что и штриховку граней куба. На внешней и внутренней поверхностях цилиндра линии штриховки наносят параллельно образующим. Внутреннюю поверхность цилиндра заштриховывают по такому же принципу, что и внешнюю, но блик, полутона, собственную тень и рефлекс соответственно перемещают на противолежащие зоны поверхности. Нанесение тона на изображение рекомендуется выполнять от более темного к более светлому. Переходы от тени к свету должны быть незаметными. Необходимо сверять тональную взаимосвязь, сравнивая полученный тон с крайними тонами (темным и светлым). Перед нанесением тушевки построенное изображение обводят с небольшим нажимом карандаша. Затем все стирают и на листе остаются «вмятины» от грифеля (они нам дают информацию о контуре изображения), после этого начинают затушевывать поверхности. 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Вариант 3 К какой группе масштабов относится масштаб 1:1? Натуральный масштаб Допустимо ли применение на чертежах произвольных масштабов? Нет Какие из нижеперечисленных масштабов относятся к масштабам увеличения? А) 1 : 200 Б) 100 : 1 В) 1 : 40 Г) 40 : 1 Б и Г Какие из нижеперечисленных форматов относятся к дополнительным? А) А0×2 Б) А4  5 В) А1 Г) А3 5 В) А1 Г) А3А и Б Назовите размеры формата А2. 420х594 По какой формуле определяется расстояние между буквами (  ) для шрифта типа Б с наклоном 75°? ) для шрифта типа Б с наклоном 75°?(d=1/14 h) Чему равна высота строчной буквы для шрифта 10 типа Б? 7 Каким типом линий выполняют на чертеже линии сгиба на развертках? Штрихпунктирная тонкая линия Чему равна толщина сплошной волнистой линии (рис. 1)? от S/3 до S/2 Назовите основное назначение разомкнутой линии (рис. 2). Линия сечения

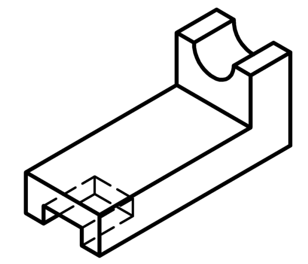

Графическая задача № 9 «Основные виды» По заданному аксонометрическому изображению построить шесть основных видов (линии связи прочертить). Выделить утолщенными линиями наименьшее их количество (рис. 1).   Тест 1 Сечения Согласно заданию, выбрать правильный вариант выполненного сечения. 1 – Г 2 – Г 3 – А 4 – А 5 - А Контрольная работа №1 «Чертеж детали» По заданным размерам выполнить главный вид детали, указанное вынесенное сечение А-А и вертикальный разрез Б-Б (рис. 1). Рекомендуемый масштаб чертежа – 1:1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Решении простарансвенных задач ан комплексном чертеже значительно упрощается, если интересующие нас элементы пространства занимают частные положение, т.е. располагаются параллельно или перпендикулярно плоскостям проекций. Получающиеся в этом случае «вырожденные» проекции помогают получить ответ на поставленную задачу или упростить ход её решения. Чтобы добиться такого положения геометрических элементов, комплексный чертеж преобразуют или перестраивают, исходя из конкретных условий. Преобразование чертежа отображает изменение положения геометрических образов или плоскостей проекций в пространстве. В основном используются два способа преобразования чертежа: способ замены плоскостей проекций и способ вращения. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учебник. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 128 с. 2. Инженерная графика: учебник / В.П.Куликов. – Москва: КноРус, 2017. – 284с. – ISBN 978-5-406-04885-6 – https://www.book.ru/book/922278. 3. Инженерная графика: учебное пособие / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – Москва: КноРус, 2016. – 434с. – ISBN 978-5-406-05136-8 – https://www.book.ru/book/919183 4. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. – Москва: КноРус, 2018. – 271 с. –ISBN 978-5-406-04826-9 – https://www.book.ru/book/924130. 5. Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка): учебник для студентов. – М: Академия, 2013. – 336 с. 6. http://edu.ascon.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_2D.pdf – Учебные материалы АСКОН. Азбука КОМПАС–График V15. 7. http://edu.ascon.ru/source/info_materials/kompas_v16 / KOMPAS-3D_Guide.pdf – Учебные материалы АСКОН. КОМПАС-3DV16. Руководство пользователя. |