Курсовая работа по дисциплине нетяговый подвижной состав

Скачать 2.62 Mb. Скачать 2.62 Mb.

|

|

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ Казанский филиал МИИТ КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: «НЕТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ» Выполнила: Ефремова Т.Д. Преподаватель: Петров А.А. Город 2023 Индивидуальные задания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Нетяговый подвижной состав»

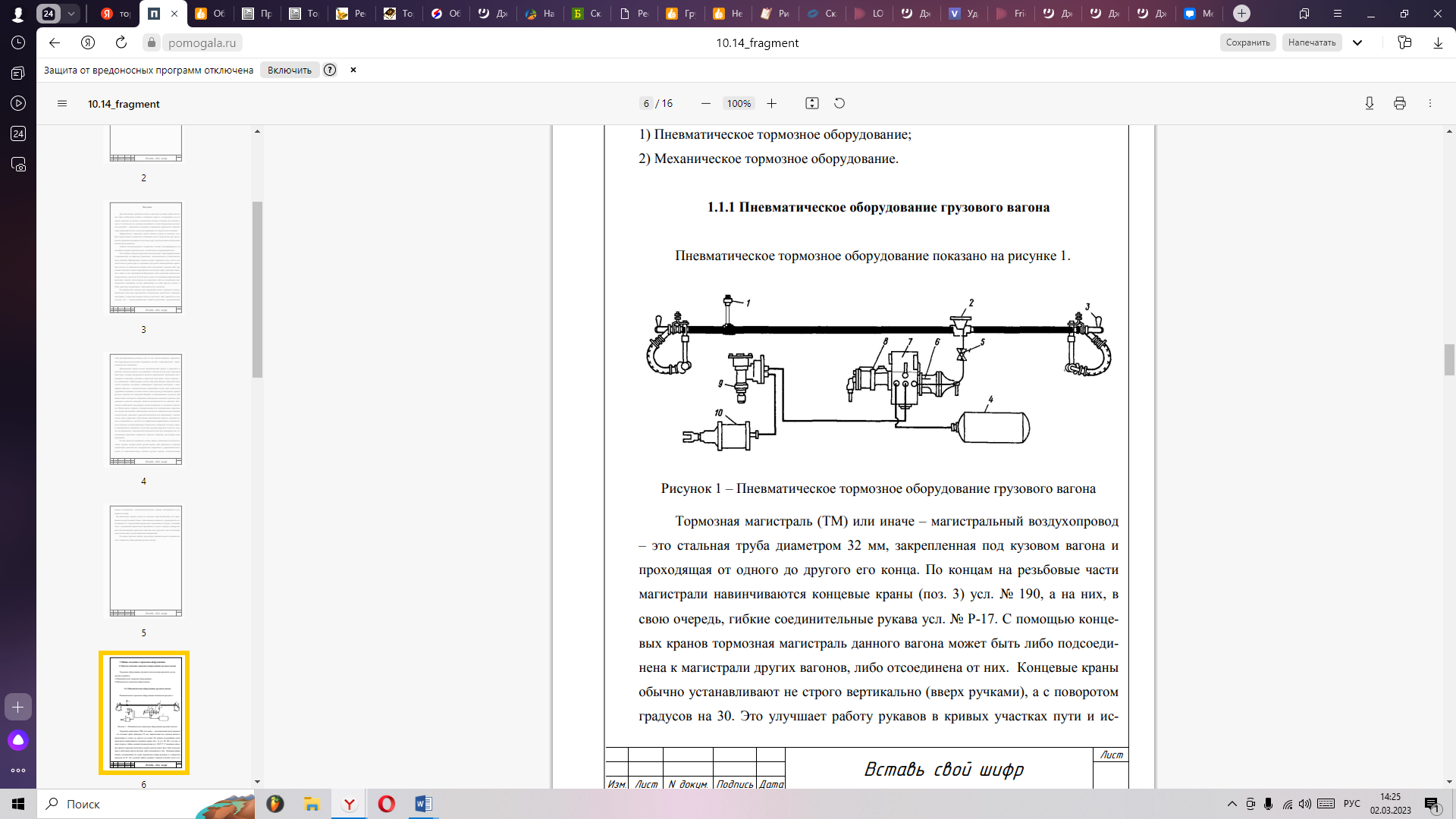

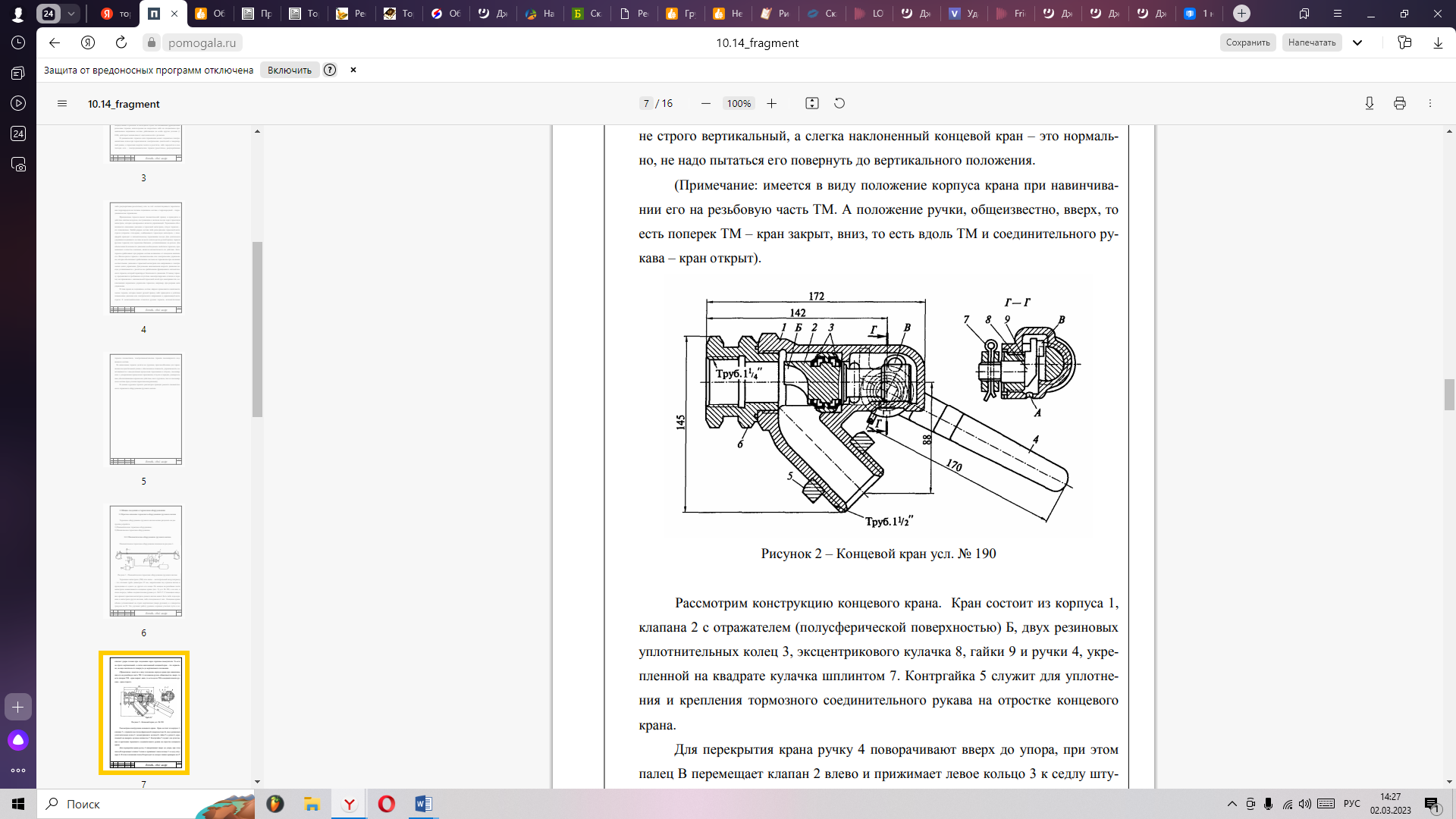

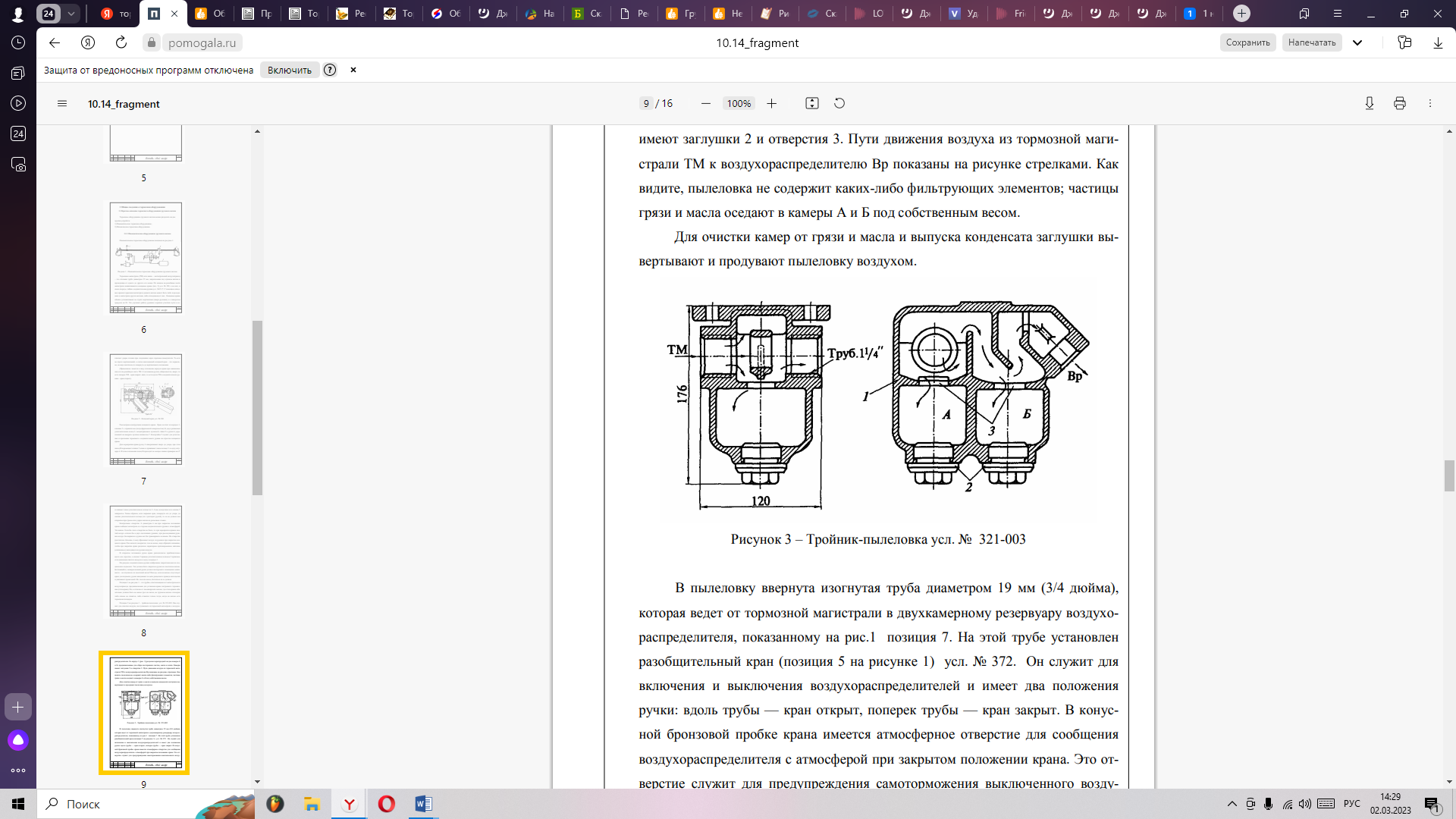

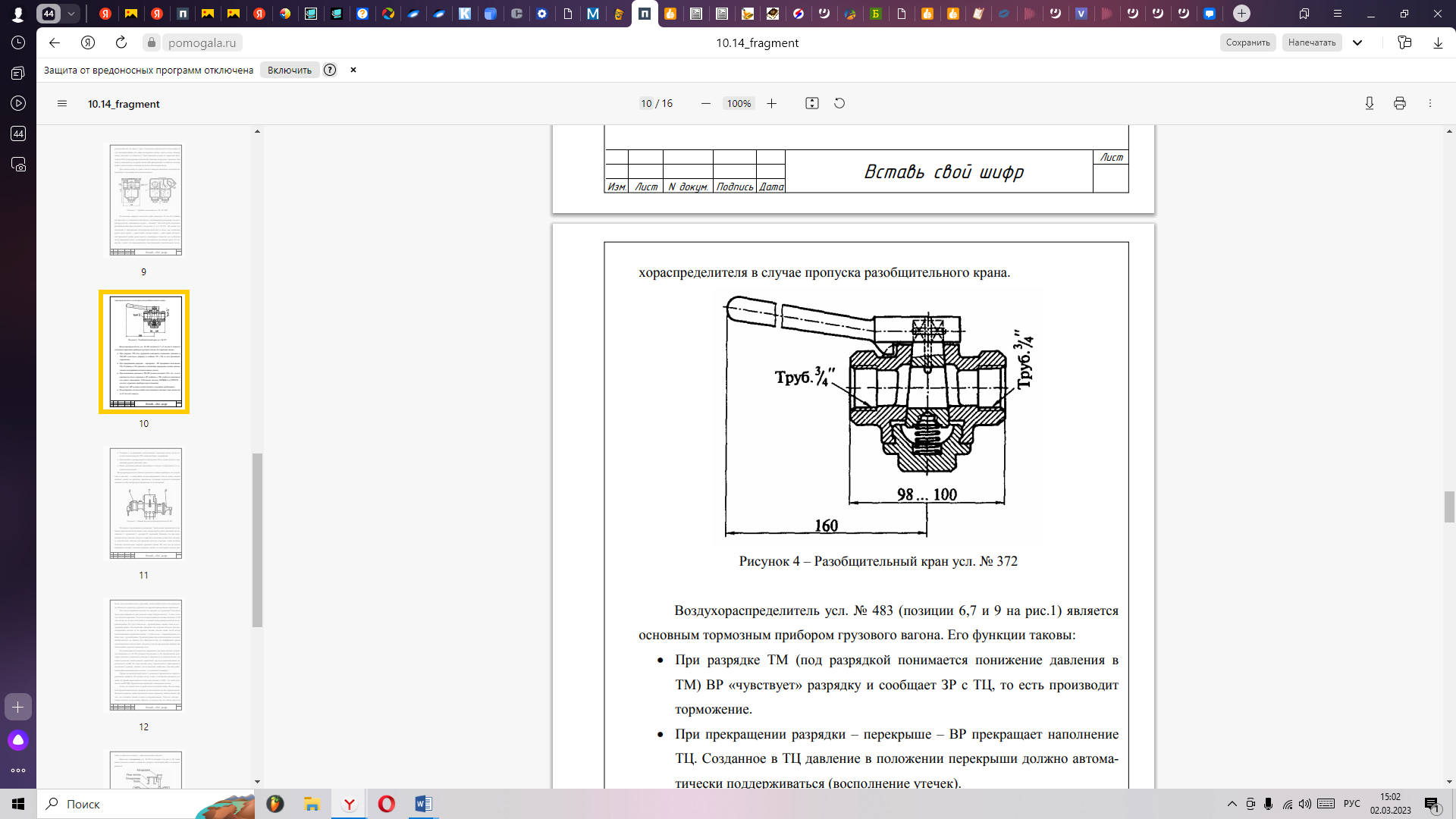

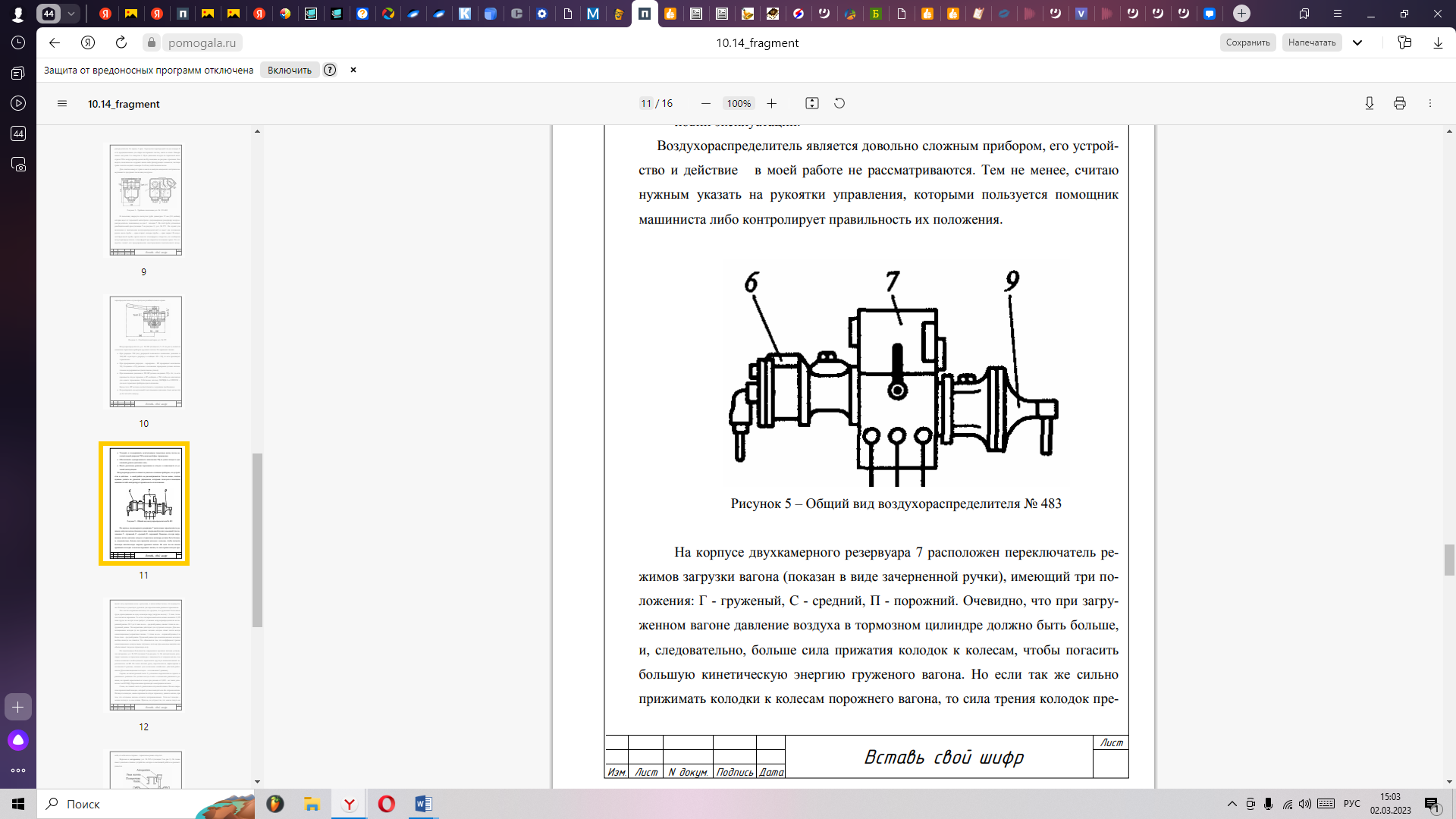

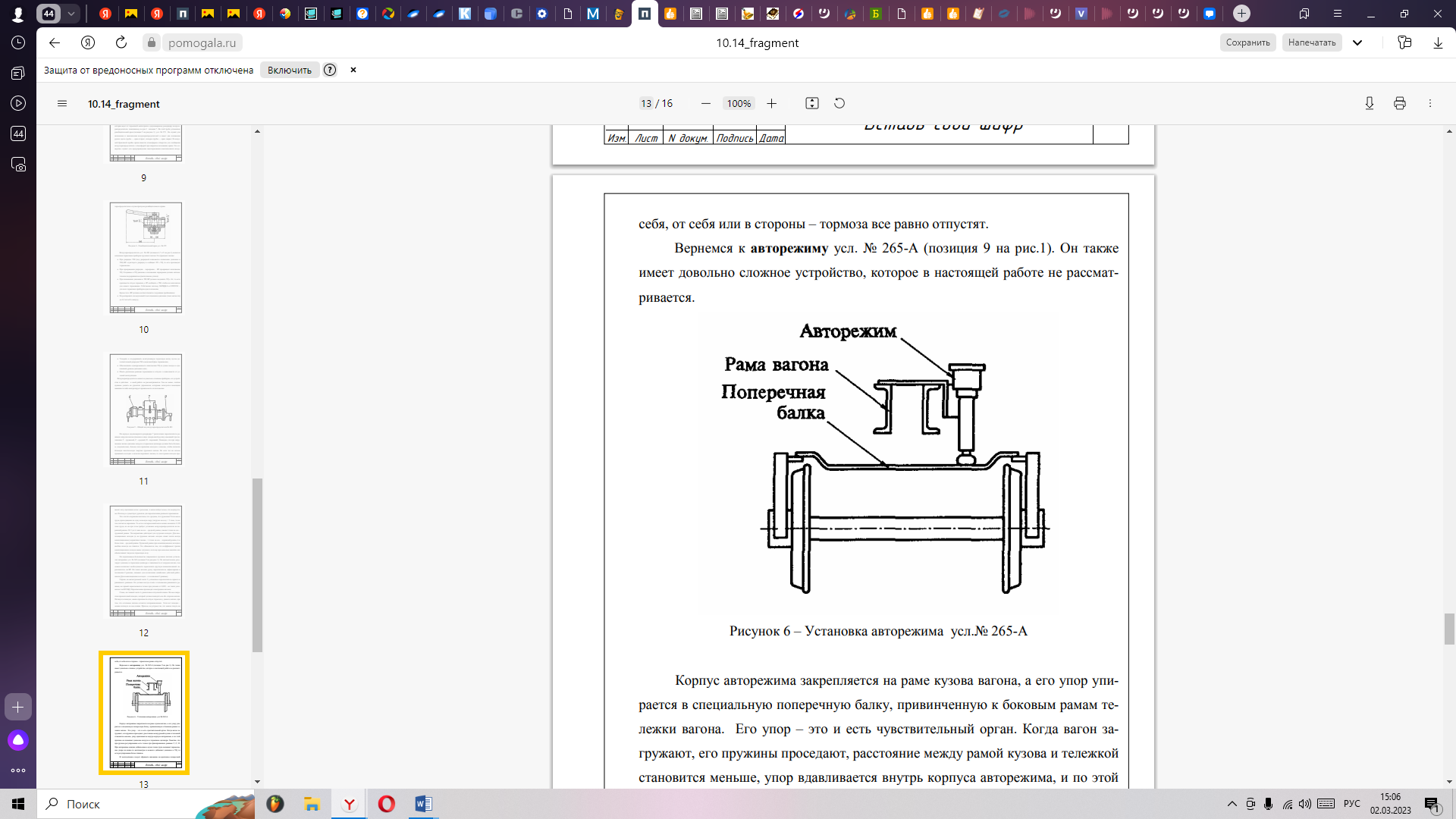

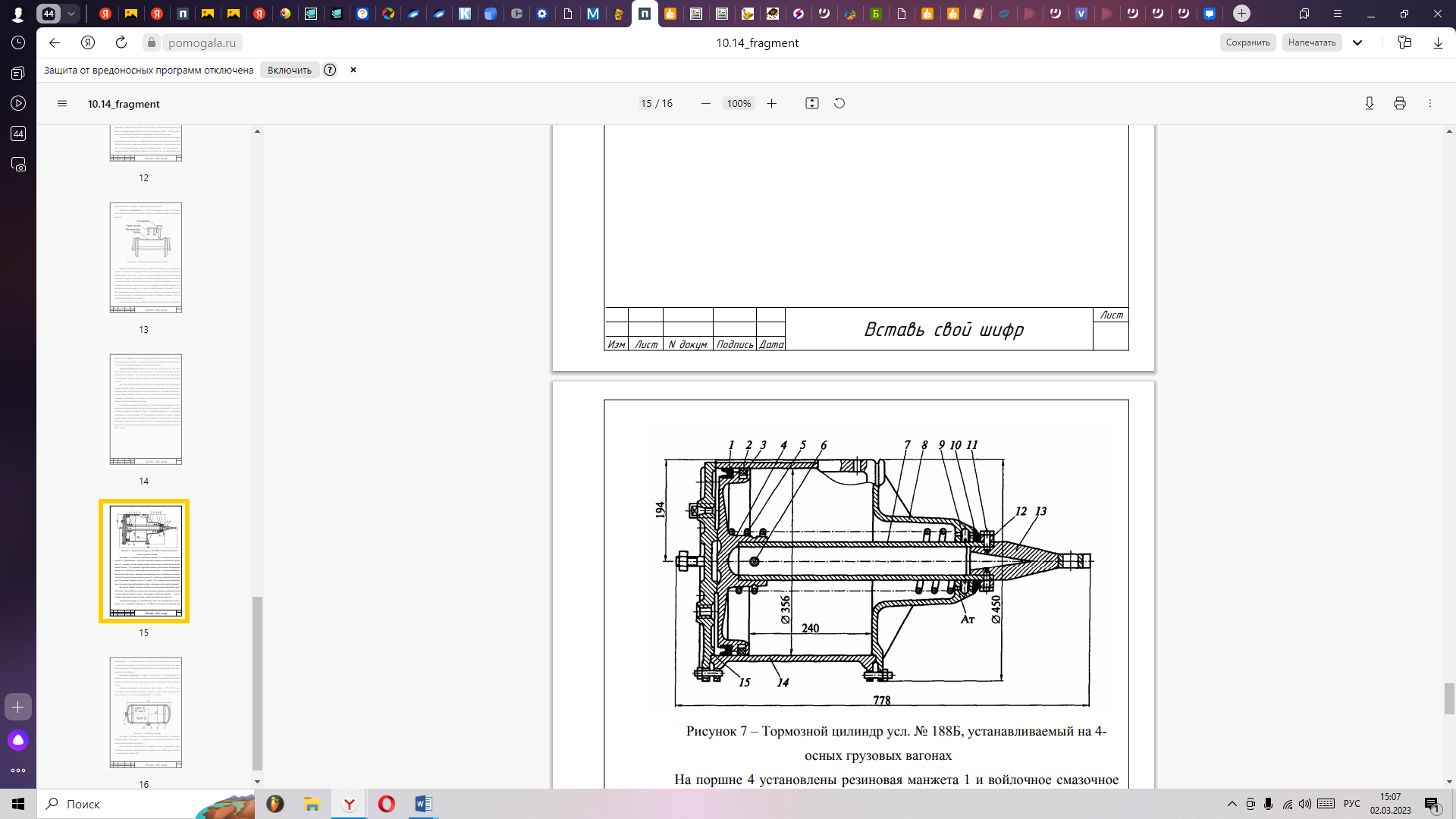

Задание: - первая буква фамилии «Д», значит, область работы – Грузовые вагоны; - последняя цифра шифра зачётной книжки «4» - индивидуальным вопросом будет тематика Полувагон - последняя цифра в порядковом номере списка группы «3» -индивидуальным заданием будет рассмотрение узла (детали) грузового вагона Тормозные приборы СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………………..... 1.Общие сведения о грузовом составе …………………………………………... 2.Общие сведения о полувагонах ………………………………………………… 3.Основые сведения о тормозном оборудовании грузовых вагонов ………….... Список литературы………………………………………………………………… Приложения………………………………………………………………………... Введение Актуальность выбранной темы заключена в том, что железнодорожный транспорт занимает лидирующую позицию серди всех транспортов мира. Всё это подтверждается универсальностью поездов, которые могут перевозить и грузи, и пассажиров, всё что у годно и практически в любых окружающих погодных условиях. И несмотря на то, что активно развиваются автомобильные перевозки и перевозки по воздуху, многие, при отправке грузов, отдают предпочтение именно проверенному железнодорожному транспорту. Базируясь на современных видах тяги, надёжных перевозочных ёмкостях, мощном рельсовом основании, привлекая прогрессивные средства компьютеризации и сигнализации, железнодорожный транспорт наряду с другими отраслями промышленного производства входит в экономический потенциал каждой страны. Наряду с решением хозяйственных, экономических и стратегических задач железнодорожный транспорт влияет на другие стороны жизни государства, участвуя в межрегиональных связях в области культуры, социальных преобразований, в международном туристическом сотрудничестве, внося существенный вклад в научно-технический прогресс. В то же время железнодорожный транспорт всё в большей степени вовлекается в интеграционные процессы хозяйственных комплексов, региональные и международные системы разделения труда, становится потребителем новейших научно-технических и технологических достижений: электромеханики, радиотехники, средств диагностики, микропроцессорной и вычислительной техники, оптико-волоконной связи, наукоёмких технологий, телесистем управления и контроля. Вагон – это единица подвижного состава железных дорог; колёсный экипаж открытого или закрытого типа, оборудованный всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и предназначенный для перевозки грузов и пассажиров. Цель работы: описать особенности конструкции грузовых вагонов России. 1.Общие сведения о грузовом составе Грузовые вагоны Тип грузового вагона и устройство определяются его назначением и конструкцией кузова. Кузовом называется часть вагона, предназначенная для размещения в нем грузов. В эксплуатации находится большое разнообразие кузовов грузовых вагонов, поэтому они классифицируются в зависимости от: рода перевозимых грузов; материала обшивки; конструкции рамы; устройств для погрузки и выгрузки грузов. В зависимости от рода перевозимых грузов кузова делятся на открытые (у платформ, полувагонов, думпкаров, хопперов и транспортеров) и закрытые (у крытых, цистерн, изотермических, зерно- и цементовозов и других крытых вагонов бункерного типа). В зависимости от конструкции рамы - со сквозной хребтовой балкой и несквозной хребтовой балкой (без хребтовой балки). В зависимости от материала обшивки - на кузов с металлической и деревянной обшивкой. В зависимости от конструкции элементов для загрузки и выгрузки грузов - с дверями на боковых стенах или с люками в крыше и полу (при отсутствии крыши - только с люками в полу). В свою очередь закрытые делятся на кузова: без теплоизоляции, с теплоизоляцией и различными системами принудительного охлаждения (обогрева) грузов или без них. Конструкция кузова того или иного типа вагона определяется его назначением. Поэтому кузова разных типов вагонов по своей конструкции различны, но у всех их много общего. Требования к грузовым вагонам. Требования к грузовым вагонам определены государственными стандартами. Они охватывают: общие требования, требования к материалам, надежности, безопасности работы обслуживающего персонала, маркировке и транспортированию, а также гарантийные обязательства завода-изготовителя. Общие требования регламентируют климатические условия эксплуатации, параметры и размеры вагонов, габарит, прочность элементов вагонов, параметры наиболее ответственных узлов (тележек, автосцепного устройства, тормозного оборудования и др.), конструкцию кузова, окраску, виды, методы и периодичность контрольных испытаний, а также конструкцию отдельных элементов. Грузовые вагоны изготавливаются в исполнении. У для умеренного климата с температурами от +40 до -50 °С. Параметры вагона (грузоподъемность, расчетная скорость, нагрузка от колесной пары на рельсы, объем кузова и габарит) подобраны такими, при которых обеспечивается наиболее экономичная эксплуатация вагонов. Все основные типы грузовых вагонов магистральных железных дорог рассчитаны на эксплуатацию со скоростями до 120 км/ч, а новые рефрижераторные и специализированные вагоны для перевозки большегрузных контейнеров - до 140 км/ч. Требования к тележкам, автосцепному устройству, тормозному оборудованию и другим ответственным узлам направлены. На обеспечение безопасности движения поездов и необходимой плавности хода вагонов, а к конструкции кузова и его отдельных элементов- на обеспечение сохранности перевозимых грузов и самих вагонов при использовании комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ. Установленные виды, методы и периодичность контрольных испытаний направлены на повышение качества проектирования и изготовления вагона, улучшение его прочностных, ходовых динамических и эксплуатационных показателей, а также показателей надежности и долговечности при изменяющихся условиях эксплуатации железных дорог. По надежности требования определяются установленным сроком службы вагонов до списания и сроками эксплуатации до первых деповского и капитального ремонтов. Поскольку обеспечение надежности вагонов зависит не только от завода-изготовителя, но и от ремонтных предприятий, системы технического обслуживания и условий эксплуатации, то на вагоны устанавливаются также требования по обеспечению сохранности вагонов, определяемые государственным общесоюзным стандартом. Требования по конструкции отдельных элементов определяются типом вагонов. Так, для универсальных крытых вагонов необходимо наличие боковых дверей, настенного несъемного оборудования, люков с вентиляционными решетками в боковых стенах, для универсальных полувагонов - разгрузочных люков в полу, для универсальных платформ - продольных и поперечных бортов. Грузовые вагоны должны соответствовать «Типовым требованиям по технике безопасности и производственной санитарии для проектирования и постройки грузовых и пассажирских вагонов железнодорожного транспорта. Требования безопасности предусматривают оснащение вагонов лестницами, подножками, поручнями, кронштейнами для сигнальных фонарей, рифлеными планками для постановки домкратов, а также нанесение знаков безопасности и предостерегающих надписей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию вагонов. Гарантийные обязательства завода-изготовителя устанавливаются сроками ответственности завода за качество изготовления вагона при соблюдении существующих и перспективных условий эксплуатации и ремонта грузовых вагонов. 2.Общие сведения о полувагонах Полувагоны. Полувагоны предназначены для перевозки каменного угля, руды, леса, проката металлов, а также других сыпучих и штучных грузов, не требующих укрытия и защиты от воздействия атмосферной среды. Кузов полувагона не имеет крыши, что обеспечивает удобство использования разнообразных средств механизации при погрузке и выгрузке вагона. Полувагоны делятся на универсальные - с разгрузочными люками в полу и специализированные - с глухим полом или кузовом (без крышек люков в полу и с глухими торцовыми стенами). Специализированные полувагоны с глухим кузовом предназначены для перевозки сыпучих грузов в замкнутых маршрутах с разгрузкой их на вагоноопроки-дывателях. Наряду со специализированными полувагонами с плоским полом строятся также полувагоны-хопперы с кузовами бункерного типа. Вагоностроительная промышленность выпускает четырех- и восьмиосные полувагоны. Наиболее перспективны из них восьмиосные, так как они обладают существенными технико-экономическими преимуществами. Опыт эксплуатации восьмиосных конструкций показывает, что значительно повышается производительность большегрузного вагона и возрастает провозная способность железных дорог при снижении транспортных расходов. Без больших капитальных затрат на реконструкцию станций и узлов широкое использование восьмиосных полувагонов позволяет резко увеличить перерабатывающую способность сортировочных горок за счет меньшего количества сортировок большегрузного подвижного состава. Учитывая повышенную погонную нагрузку восьмиосных полувагонов, значительно возрастает производительность погрузочно-разгрузочных фронтов и механизмов, лучше используются площади вагоноремонтных предприятий, мощности локомотивов и других технических средств железнодорожного транспорта. Технические требования на полувагоны установлены государственным стандартом. Типы полувагонов. Люковые — с разгрузочными люками в полу и торцевыми открывающимися внутрь вагона дверями (или без дверей) Глуходонные — с кузовом без люка и дверей (глухой кузов), которые служат для перевозки сыпучих грузов по замкнутым маршрутам с разгрузкой на вагоно опроки ды ва те лях. Также популярно использование этого типа полувагонов в контейнерных перевозках по железной дороге. Инновационные полувагоны С января 2016 года в России запрещено продлевать срок службы старых вагонов. В результате чего в 2016 году было списано 115 тыс. полувагонов, и на сети РЖД образовался их дефицит, что повлекло отказы в удовлетворении части заявок на грузоперевозки в различных отраслях, в том числе для военно-промышленного комплекса С 2014 года в России тремя разными компаниями выпускаются инновационные полувагоны с повышенной нагрузкой до 77 тонн — при одинаковых с обычным затратах на оплату гружёного вагона. По состоянию на середину 2017 года, на железнодорожной сети России всего имелось 71,7 тыс. 3.Тормозное оборудование грузовых вагонов Тормозное оборудование грузового вагона можно разделить на две группы устройств: 1) Пневматическое тормозное оборудование; 2) Механическое тормозное оборудование. Пневматическое оборудование грузового вагона Пневматическое тормозное оборудование показано на рисунке 1.  Рисунок 1 – Пневматическое тормозное оборудование грузового вагона Тормозная магистраль (ТМ) или иначе – магистральный воздухопровод – это стальная труба диаметром 32 мм, закрепленная под кузовом вагона и проходящая от одного до другого его конца. По концам на резьбовые части магистрали навинчиваются концевые краны (поз. 3) усл. № 190, а на них, в свою очередь, гибкие соединительные рукава усл. № Р-17. С помощью концевых кранов тормозная магистраль данного вагона может быть либо подсоединена к магистрали других вагонов, либо отсоединена от них. Концевые краны обычно устанавливают не строго вертикально (вверх ручками), а с поворотом градусов на 30. Это улучшает работу рукавов в кривых участках пути и исключает удары головок при следовании через горочные замедлители. То есть не строго вертикальный, а слегка наклоненный концевой кран – это нормально, не надо пытаться его повернуть до вертикального положения. Исключает удары головок при следовании через горочные замедлители. То есть не строго вертикальный, а слегка наклоненный концевой кран – это нормально, не надо пытаться его повернуть до вертикального положения. (Примечание: имеется в виду положение корпуса крана при навинчивании его на резьбовую часть ТМ. А положение ручки, общеизвестно, вверх, то есть поперек ТМ – кран закрыт, вниз, то есть вдоль ТМ и соединительного рукава – кран открыт)  Рисунок 2 – Концевой кран усл. № 190 Рассмотрим конструкцию концевого крана. Кран состоит из корпуса 1, клапана 2 с отражателем (полусферической поверхностью) Б, двух резиновых уплотнительных колец 3, эксцентрикового кулачка 8, гайки 9 и ручки 4, укрепленной на квадрате кулачка шплинтом 7. Контргайка 5 служит для уплотнения и крепления тормозного соединительного рукава на отростке концевого крана. Для перекрытия крана ручку 4 поворачивают вверх до упора, при этом палец В перемещает клапан 2 влево и прижимает левое кольцо 3 к седлу штуцера 6. В этом положении палец В проходит за осевую линию примерно на 4° и сжимает левое уплотнительное кольцо на 3...4 мм, вследствие чего клапан 2 запирается. Таким образом, если закрывая кран, повернуть его до упора, до сжатия уплотнительного кольца (это чувствуют рукой), то он не должен сам открыться при тряске или ударах вагона на рельсовых стыках. Контрольное отверстие А диаметром 6 мм при закрытом положении крана сообщает магистраль со стороны соединительного рукава с атмосферой. Это важно. Если бы этого отверстия не было, то при перекрытии кранов сжатый воздух остался бы в двух сцепленных рукавах; при рассоединении рукавов воздух бы вырвался и рукав мог бы травмировать человека. Но отверстие (достаточно большое, 6 мм) сбрасывает воздух из рукавов при закрытии концевого крана. Оно нечасто засоряется, тем не менее, надо обращать внимание, чтобы при закрытии крана раздалось характерное кратковременное шипение («пшиканье») выходящего из рукава воздуха. В открытом положении ручка крана располагается приблизительно вдоль оси отростка, а клапан 2 правым уплотнительным кольцом 3 прижимается давлением сжатого воздуха к седлу в корпусе 1. На рисунке соединительные рукава изображены закрепленными на специальных подвесках. Так должен быть закреплен рукав на хвостовом вагоне. Болтающийся, незакрепленный рукав должен насторожить помощника машиниста – не отцепился ли хвостовой вагон? Иногда, если на вагоне отсутствует крюк для подвески, рукав закидывают за цепь расцепного привода автосцепки и увязывают проволокой. Но, так или иначе, болтаться он не должен. Позиция 1 на рисунке 1 – это трубка, ответвляющаяся от магистрального воздухопровода, предназначенная для установки крана экстренного торможения (стоп-крана). Но, в отличие от пассажирского вагона, где стоп-кранов обязательно должно быть не менее трех на вагон, на грузовом вагоне стоп-кран либо совсем не ставится, либо ставится только тогда, когда на вагоне есть тормозная площадка. Позиция 2 на рисунке 1 – тройник-пылеловка усл. № 321-003. Она служит для очистки воздуха, поступающего из тормозной магистрали к воздухо - распределителю. Ее корпус 1 (рис. 3) разделен перегородкой на две камеры А и Б, предназначенные для сбора посторонних частиц, масла и влаги. Камеры имеют заглушки 2 и отверстия 3. Пути движения воздуха из тормозной магистрали ТМ к воздухораспределителю Вр показаны на рисунке стрелками. Как видите, пылеловка не содержит каких-либо фильтрующих элементов; частицы грязи и масла оседают в камеры А и Б под собственным весом. Для очистки камер от грязи и масла и выпуска конденсата заглушки вывертывают и продувают пылеловку воздухом.  Рисунок 3 – Тройник-пылеловка усл. № 321-003 В пылеловку ввернута изогнутая труба диаметром 19 мм (3/4 дюйма), которая ведет от тормозной магистрали в двухкамерному резервуару воздухораспределителя, показанному на рис.1 позиция 7. На этой трубе установлен разобщительный кран (позиция 5 на рисунке 1) усл. № 372. Он служит для включения и выключения воздухораспределителей и имеет два положения ручки: вдоль трубы — кран открыт, поперек трубы — кран закрыт. В конусной бронзовой пробке крана имеется атмосферное отверстие для сообщения воздухораспределителя с атмосферой при закрытом положении крана. Это отверстие служит для предупреждения самоторможения выключенного воздухо - распределителю в случае пропуска разобщительного крана.  Рисунок 4 – Разобщительный кран усл. № 372 Воздухораспределитель усл. № 483 (позиции 6,7 и 9 на рис.1) является основным тормозным прибором грузового вагона. Его функции таковы: • При разрядке ТМ (под разрядкой понимается понижение давления в ТМ) ВР «чувствует» разрядку и сообщает ЗР с ТЦ, то есть производит торможение. • При прекращении разрядки – перекрыше – ВР прекращает наполнение ТЦ. Созданное в ТЦ давление в положении перекрыши должно автоматически поддерживаться (восполнение утечек). • При повышении давления в ТМ ВР должен соединить ТЦ с Ат, то есть произвести отпуск тормозов, а ЗР сообщить с ТМ, чтобы он наполнился для нового торможения. Собственно поэтому ЗАРЯДКА и ОТПУСК – для всех тормозных приборов одно положение. Кроме того, ВР должны соответствовать следующим требованиям: • Не реагировать на медленный темп изменения давления (темп мягкости) до 0,3 кг/см2 в минуту; • Ускорять и поддерживать незатухающую тормозную волну путем дополнительной разрядки ТМ в начальной фазе торможения; • Обеспечивать одновременность наполнения ТЦ по длине поезда и одинаковый уровень давления в них; • Иметь различные режимы торможения и отпуска в зависимости от условий эксплуатации. Воздухораспределитель является довольно сложным прибором, его устройство и действие в моей работе не рассматриваются. Тем не менее, считаю нужным указать на рукоятки управления, которыми пользуется помощник машиниста либо контролирует правильность их положения.  Рисунок 5 – Общий вид воздухораспределителя № 483 На корпусе двухкамерного резервуара 7 расположен переключатель режимов загрузки вагона (показан в виде зачерненной ручки), имеющий три положения: Г - груженый, С - средний, П - порожний. Очевидно, что при загруженном вагоне давление воздуха в тормозном цилиндре должно быть больше, и, следовательно, больше сила прижатия колодок к колесам, чтобы погасить большую кинетическую энергию груженого вагона. Но если так же сильно прижимать колодки к колесам порожнего вагона, то сила трения колодок превысит силу сцепления колес с рельсами, и вагон пойдет юзом, что недопустимо. Поэтому и существует рукоятка для переключения режимов торможения. Что считать порожним вагоном, что средним, что груженым? Если масса груза, приходящаяся на одну колесную пару (загрузка на ось) < 3 тонн, то вагон считается порожним. То есть в четырехосный вагон можно насыпать 11,99 тонн груза, но он при этом требует установки воздухораспределителя на порожний режим. От 3 до 6 тонн на ось – средний режим; свыше 6 тонн на ось – груженый режим. Эти нормативы действуют для чугунных колодок. Для композиционных колодок (а на грузовых вагонах сегодня ставят почти всегда композиционные) нормативы таковы: < 6 тонн на ось – порожний режим, 6 и более тонн – средний режим. Груженый режим при композиционных колодках вообще никогда не ставится. Это объясняется тем, что коэффициент трения композиционных колодок выше чугунных, поэтому при меньшем нажатии они обеспечивают такую же тормозную силу. На подавляющем большинстве современных грузовых вагонов установлен авторежим усл. № 265 (позиция 9 на рисунке 1). Он автоматически регулирует давление в тормозном цилиндре в зависимости от загрузки вагона, тем самым исключает необходимость переключать вручную вышеописанный переключатель на ВР. На таких вагонах ручку переключателя, зафиксировав в положении Г-режима, снимают для исключения ошибочных действий работников (Для композиционных колодок – в положении С-режима). Справа, на магистральной части 9, установлен переключатель горного и равнинного режимов. Он должен всегда стоять в положении равнинного режима; на горный переключается только при уклонах от 0,018 – но таких уклонов нет на ЮУЖД. Переключение производят осмотрщики вагонов. Слева, на главной части 6, расположен отпускной клапан. На нем закреплен проволочный поводок, который должен выходить на обе стороны вагона. Потянув за поводок, можно произвести отпуск тормозов у данного вагона, при том, что остальные вагоны остаются заторможенными. Если нет поводка – можно потянуть за сам клапан. Причем, он устроен так, что можно тянуть на себя, от себя или в стороны – тормоза все равно отпустят. Вернемся к авторежиму усл. № 265-А (позиция 9 на рис.1). Он также имеет довольно сложное устройство, которое в настоящей работе не рассматривается. Вернемся к авторежиму усл. № 265-А (позиция 9 на рис.1). Он также имеет довольно сложное устройство, которое в настоящей работе не рассматривается.  Рисунок 6 – Установка авторежима усл.№ 265-А Корпус авторежима закрепляется на раме кузова вагона, а его упор упирается в специальную поперечную балку, привинченную к боковым рамам тележки вагона. Его упор – это и есть чувствительный орган. Когда вагон загружают, его пружины проседают, расстояние между рамой кузова и тележкой становится меньше, упор вдавливается внутрь корпуса авторежима, и по этой причине он повышает давление воздуха в тормозном цилиндре. Заметим, что при ручном регулировании есть только три фиксированных режима: Г, С, П. При авторежиме каждая добавленная в кузов тонна груза вызывает перемещение упора на какие-то миллиметры и немного добавляет давление в ТЦ, то есть регулирование более плавное. Тормозной цилиндр (позиция 10 на рисунке 1) предназначен для передачи усилия сжатого воздуха, поступающего в них при торможении, тормозной рычажной передаче. В тормозных цилиндрах происходит преобразование потенциальной энергии сжатого воздуха в механическое усилие на штоке поршня. Конструктивно подавляющее большинство тормозных цилиндров имеют литой чугунный корпус, в котором расположены поршень со штоком и отпускная пружина. На подвижном составе применяются тормозные цилиндры с жестко закрепленным в поршне штоком, с самоустанавливающимся штоком, шарнирно соединенным с поршнем, и со встроенным автоматическим регулятором тормозной рычажной передачи.  Рисунок 7 – Тормозной цилиндр усл. № 188Б, устанавливаемый на 4- осных грузовых вагонах Стандартный тормозной цилиндр усл. № 188Б устанавливают на четырехосных грузовых вагонах, полувагонах, цистернах, платформах. Он состоит из литого чугунного корпуса 14 (рис. 7), передней крышки 8 с удлиненной горловиной и задней крышки 75, уплотненной резиновым кольцом. Заднюю крышку крепят к корпусу большим числом болтов, чем переднюю, так как она испытывает усилие сжатого воздуха до 4 тс, в то время как передняя крышка нагружена только отпускной пружиной 5, имеющей предварительную затяжку 150... 160 кгс. На поршне 4 установлены резиновая манжета 1 и войлочное смазочное кольцо 2, удерживаемое в проточке поршня распорной пластинчатой пружиной 3. С поршнем жестко связана посредством пальца 6 полая труба, являющаяся штоком 7. В горловине передней крышки расположены атмосферные каналы Ат, в которых установлены сетчатые фильтры 9. Резиновая шайба 10, надетая на трубу штока, защищает внутреннюю полость тормозного цилиндра от пыли. В торец штока вставлена головка 13, в проточку которой входят винты 11, крепящие упорное кольцо 12 к штоку. Это упорное кольцо предназначено для снятия передней крышки в сборе с поршнем и отпускной пружиной. На задней крышке имеются шпильки для крепления кронштейна мертвой точки и два резьбовых гнезда: одно для присоединения трубопровода для подвода сжатого воздуха, другое, заглушённое резьбовой пробкой, — для установки манометра при проведении контрольной проверки тормозов. Список литературы 1. Соколов М.М. Диагностирование вагонов. 2. Сергеев К.А., Готаулин В.В. Основы технической диагностики. 3. Биргер И.А. Техническая диагностика. М: Машиностроение. 4. Крылов В.И., Перов А.Н., Озолин А.И., Климов Н.Н. Справочник по тормозам. М.: Транспорт, 1975. 5. Устич П.А. Надежность рельсового нетягового подвижного состава; Издательство: УМЦ ЖДТ; 2004 г. 6. Кащеева, Н.В. Общий курс железных дорог / Н.В. Кащеева, Е.Н. Тимухина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. 7. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / Е.Н. Клименко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. Приложение 1  Приложение 2  |