Лекция. УВС Т1.Зан1. Лекция Военнослужащие и взаимоотношения между ними

Скачать 205.5 Kb. Скачать 205.5 Kb.

|

|

Тема № 1. Основные положения Устава внутренней службы ВС РФ Лекция № 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними Учебные и воспитательные цели: воспитать студентов в духе неуклонного выполнения требований Устава внутренней службы, развить у них сознательное отношение к исполнению воинского долга, личную ответственность за защиту своей Родины. В результате изучения данной темы обучаемые должны: Иметь представление: об основных положениях Устава внутренней службы ВС РФ; о единоначалии и субординации в ВС РФ; о статусе военнослужащих в ВС РФ; о понятиях старший и младший; о порядке выполнения приказов и распоряжений старшего (начальника); Знать: права и обязанности военнослужащих; структурный состав военнослужащих; воинские звания в ВС РФ; порядок размещения военнослужащих; организацию внутреннего порядка в воинской части. Литература: 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. С изм. и доп. – М.: Эксмо, 2015. – С. 5-242; 2. Масюк В.Г. и др. Основы обороны государства и военной службы: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – С. 149-164, 187-209, 268-272; 3. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2014. – 64 с.; 4. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 с изм. – М.: Кронус, 2012. – 64 с.; 5. Федеральный закон РФ «Об обороне» № 61-Ф3 от 31.05.1996 г. с изм. - М.: ОМЕГА – Л, 2013. – 16 с.; 6. Приказ Министра обороны РФ № 299 от 08 июля 2020 г. «Об утверждении Требований к хранению боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, холодного оружия в зависимости от их предназначения, порядка ведения учета, транспортирования и перевозки воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным транспортом под вооруженной охраной в Вооруженных Силах Российской Федерации»; 7. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник/В.И. Микрюков. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – С. 97-118.

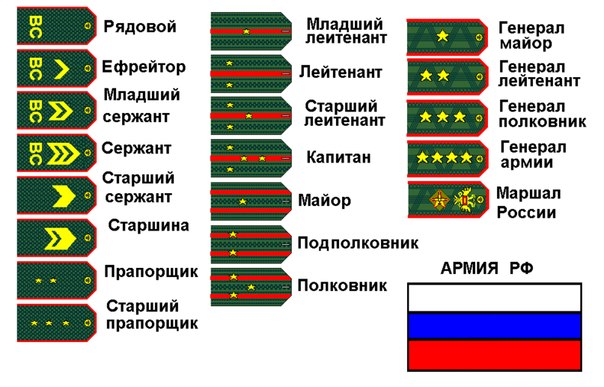

Вопрос № 1. История возникновения Общевоинских уставов Свою родословную российская регулярная армия ведет от Петра I. Царь -реформатор, принимал активное участие при создании ее уставов. Это общеизвестный факт. Но Петр Великий не был первопроходцем в регламентации боевой и служебной деятельности вооруженных сил нашего Отечества. Первый опыт системного изложения правовых норм, регламентирующих деятельность «служилых людей», появился в России в 1571 году. Тогда воевода российских погранотрядов М.И. Воротынский составил «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». В 1607 году войско познакомилось с «Уставом ратных, пушечных и других дел, касающихся воинской науки...», автором, которого был Михайлов О. Уставом определялись способы действий войск в различных видах боя, а в 1647 году появилось новое издание — «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». В нем излагались организация войск, походные и боевые порядки, приемы действий с оружием, охранение и другие вопросы. Эти своды нормативно-правовых документов учитывали отечественный и зарубежный боевой опыт. Около полувека армия руководствовалась Уставом 1647 года. Эти документы излагали преимущественно функциональные обязанности военных людей. О правах, интересах служивых — в свете современного законодательства — говорить не приходилось. Артикулы скорее напоминали инструкции, наставления. К примеру, в Уставе 1607 года (дополнен в 1621 г.) из 663 статей — 500 посвящены вопросам пушкарного дела: отливка и установка орудий, производство боеприпасов и т.д. Кроме того, Устав содержал сведения о способах измерения расстояний и размеров объектов при стрельбе, в нем описывались компас, угломерный прибор, давались рецепты варки селитры... Впервые обязательства государства перед военными по защите их имущественных и прочих интересов были обнародованы Соборным Уложением 1649 года. Говоря современным языком «Уложения» регламентировали права и обязанности стрельцов и казаков. Но это были далекие от совершенства, формальные, декларированные параграфы. Нарастание забот Петра I по управлению государством и армией хорошо просматривается в «Полном собрании законов Российской империи». Так, за первое десятилетие правления царя-реформатора в него вошли 500 законов, за второе — 1238, за последнее пятилетие (1720-1725 гг.) — почти столько же законодательных актов, в том числе Уставы воинский и морской. В 1716 году появился военно-правовой документ, который закреплял результаты военных реформ Петра I в области организации, комплектования, обучения, воспитания личного состава, а также изменения в способах ведения боевых действий с учетом опыта Северной войны (1700-1721 гг.). Что из себя представлял «Устав образца 1716 года»? Он состоял из трех частей. В 1-й части излагалась организация войск: полк состоял из 8 рот; 2-3 пехотных (кавалерийских) полка сводились в бригаду, несколько бригад — в дивизию. Армия включала несколько дивизий и насчитывала от тысяч («малая») до 100 тысяч человек («великая»). Устав предусматривал формирование легкого корпуса («корволанта»), а также корпуса резерва. Специальные главы посвящены полевому штабу, квартирмейстерской, полевой службе, устройству лагеря, караулам, смотрам, организации довольствия, медицинского обеспечения, почты. В этом же разделе излагались права и обязанности высших военных чинов. Вторая часть — «Артикул воинский» содержала сведения о нормах государственного, уголовного права, об устройстве военных судов и порядке рассмотрения в них дел, положений, касающихся воинской дисциплины и внутренней службы. Устав вводил военную присягу и определял порядок ее принятия. Третья часть — «Об экзерциции» — не что иное, как предтеча современного строевого устава. В ней рассматривались вопросы одиночного обучения и воспитания главным образом молодых солдат действиям в бою, способам походных передвижений, определялись права и обязанности полковых чинов. Основательность, с которой подходил Петр Алексеевич к каждому делу, отразилась и на уставах. Он опередил свое время в развитии военного искусства, управления, военной администрации, заложил боевые традиции, которые живут и поныне (принятие присяги, например). Он культивировал, если так можно выразиться, новую генерацию офицеров — людей чести, инициативных, самоотверженных, носителей высокой патриотической идеи, профессионалов с большой буквы. Богатство содержания Устава воинского 1716 года значительно превосходили подобные документы западных армий. Его положения без особых изменений действовали до конца XIX века. Наследуя военную мудрость веков, наши военачальники, офицеры, заимствовали у предшественников все лучшее из военной науки и практики. Полководец П.А. Румянцев, создавая «Обряд службы» 1770 года, послуживший основой нового устава русской армии, творчески переработал петровский Устав воинский 1716 года, другие нормативно-правовые акты того времени. Позднее, примерно в середине XIX века, произошла дифференциация уставов на собственно боевые и общевоинские. Это положение существует и поныне. Боевые уставы определяют основы подготовки и ведения боевых действий соединениями, частями и подразделениями видов вооруженных сил. Общевоинские уставы устанавливают общие положения, определяющие взаимоотношения между военнослужащими, их общие и должностные обязанности и права, порядок несения внутренней, гарнизонной и караульной служб и другие функции. Редактировались тексты уставов, в первую очередь, из-за изменений характера боевых действий, развития новой стратегии и тактики, появления нового оружия. В этом мы легко убедимся, если перелистаем «Воинский устав о пехотной службе», вобравший боевой опыт Отечественной войны 1812 года, строевой и кавалерийский устав середины XIX века. Строевой и пехотный устав (1908 г.), Устав полевой службы (1912 г.) «корректировала» русско-японская война. В основу Полевого устава РРКА (1919 г.) легли доктринальные положения российского Генштаба, опыт Первой мировой, Гражданской войн и идеологические установки большевиков. Преемственность — один из принципов при создании воинских уставов армии. То есть, каждый Новый устав перенимал у своих предшественников все лучшее, отсеивая положения, не прошедшие проверку жизнью. Вопрос № 2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих Защита Отечества священный долг и обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Военная служба - особый вид государственной службы. Исходя из особого характера военной службы определяется ее приоритет перед другими видами государственной службы и иной деятельностью граждан Российской Федерации. К военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации относятся офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу по контракту (далее военнослужащие, проходящие военную службу по контракту); сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, а также курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения контракта (далее военнослужащие, проходящие военную службу по призыву). Каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание. В повседневной деятельности, при выполнении обязанностей военной службы, военнослужащие руководствуются положениями Общевойсковых уставов ВС РФ. Сборник "Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации" состоит из четырех уставов: 1) Устава внутренней службы; 2) Дисциплинарного устава; 3) Устава гарнизонной и караульной служб; 4) Строевого устава. Прежде чем начать изучать права, обязанности и ответственность военнослужащих, необходимо уяснить, что такое военная служба и кто имеет статус военнослужащего. Ответ на эти вопросы можно найти в первой части Устава внутренней службы ВС РФ (более подробно с вопросом можно ознакомиться в Конституции РФ и в законе РФ "О статусе военнослужащих"). После того как студенты уяснили, что такое военная служба и кто относится к военнослужащим ВС РФ, они приступают к изучению прав, обязанностей и ответственности военнослужащих (эти понятия изложены в гл. 1 УВС ВС РФ). Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих в воинской части осуществляются в соответствии с требованиями внутренней службы. Внутренняя служба предназначена для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих ее постоянную боевую готовность, учебу личного состава, организованное выполнение им других задач в повседневной деятельности и сохранение здоровья военнослужащих. Она организуется в соответствии с положениями настоящего Устава при неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации. Внутренняя служба требует организованных действий военнослужащих независимо от их желаний. Выполнение требований внутренней службы развивает у военнослужащих чувство ответственности, самостоятельность, аккуратность и добросовестность. Взаимопонимание, доброжелательность и готовность помочь друг другу способствуют укреплению войскового товарищества и сплочению воинских коллективов, позволяют не только выполнять задачи в повседневной деятельности, но и выдерживать тяжелые испытания в боевой обстановке. Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно выполнять каждый военнослужащий. В начале прохождения военной службы военнослужащий нуждается в особом внимании. Строгий контроль со стороны командиров (начальников) и их личный пример помогают военнослужащему быстрее уяснить правила внутренней службы. Руководство внутренней службой в воинской части осуществляет командир воинской части, а в расположении подразделения командир подразделения. При размещении в одном помещении нескольких подразделений, командиры которых не имеют общего непосредственного начальника, приказом командира воинской части руководство внутренней службой возлагается на командира одного из этих подразделений. Непосредственным организатором внутренней службы в воинской части является начальник штаба, а в расположении роты старшина роты. Ответственность за состояние внутренней службы в подчиненных войсках возлагается на всех прямых начальников. Они обязаны оказывать подчиненным воинским частям и подразделениям помощь в организации и обеспечении выполнения требований внутренней службы и систематически проверять ее состояние. Права и общие обязанности военнослужащих Права военнослужащих и порядок их реализации с учетом особенностей военной службы определяются законодательством Российской Федерации. Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах, гарантированных Конституцией и законодательством Российской Федерации. Использование военнослужащими своих прав не должно наносить ущерба правам и законным интересам общества, государства, военной службе, правам других военнослужащих и иных граждан. Государство гарантирует социальную и правовую защиту военнослужащих, осуществляет меры по созданию им достаточного и достойного жизненного уровня, улучшению условий службы и быта. Обеспечение и охрана прав военнослужащих возлагается на органы государственной власти и местного самоуправления, суды, правоохранительные органы, органы военного управления и командиров. До приведения к Военной присяге военнослужащий не может назначаться на воинские должности, привлекаться к выполнению боевых задач (к участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы), за военнослужащим не могут закрепляться вооружение и военная техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. Военнослужащие пользуются установленными для граждан Российской Федерации правами и свободами с ограничениями, определяемыми условиями военной службы, и с учетом действующего законодательства. На них возлагаются конституционные, другие общегражданские обязанности, а также общие, должностные и специальные обязанности. В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание и объем прав, обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, находятся ли они при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или нет. Под исполнением военнослужащими обязанностей военной службы понимается: - участие в боевых действиях; исполнение должностных обязанностей; несение боевого дежурства (боевой службы); - участие в учениях и в походах кораблей; - нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или если это вызвано служебной необходимостью; - нахождение в служебной командировке или на лечении; - следование к месту службы, лечения или обратно; - прохождение военных сборов; - нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного; - безвестное отсутствие до признания военнослужащего безвестно пропавшим или объявления умершим в установленном законом порядке; - защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; - оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка; - иные действия военнослужащего, признанные судом совершенными в интересах общества и государства. Не признаются исполняющими обязанности военной службы военнослужащие: - добровольно приведшие себя в состояние наркотического или токсического опьянения; - совершающие предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния; - совершающие самоубийство или покушение на самоубийство, если указанные действия не были вызваны болезненным состоянием или доведением до самоубийства; - при нахождении вне расположения воинской части на отдыхе, в увольнении или отпуске, а также при самовольном нахождении вне расположения воинской части или установленного за пределами воинской части места службы, за исключением случаев нахождения в плену, в положении заложника или интернированного, иных действий, признанных судом совершенными в интересах общества и государства. При необходимости военнослужащий по приказу командира (начальника) обязан приступить к исполнению обязанностей военной службы в любое время. Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства. Права военнослужащих Права военнослужащих и порядок их реализации с учетом особенностей военной службы определяются законодательством Российской Федерации. Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и законодательством. Использование военнослужащими своих прав не должно наносить ущерба правам и законным интересам общества, государства, военной службе, правам других военнослужащих и иных граждан. Государство гарантирует социальную и правовую защиту военнослужащих, осуществляет меры по созданию им достаточного и достойного жизненного уровня, улучшению условий службы и быта. Обеспечение и охрана прав военнослужащих возлагаются на органы государственной власти и местного самоуправления, суды, правоохранительные органы, органы военного управления и командиров (начальников). До приведения к Военной присяге военнослужащий не может назначаться на воинские должности, привлекаться к выполнению боевых задач (к участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы); за военнослужащим не могут закрепляться вооружение и военная техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. Командиры (начальники), виновные в неисполнении обязанностей по реализации прав и законных интересов военнослужащих, несут за это установленную законодательством ответственность. Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при необходимости и во внеслужебное время имеют право на хранение, ношение, применение оружия. Правила хранения и порядок применения военнослужащими оружия определяются настоящим Уставом. Военнослужащие в качестве крайней меры имеют право применять оружие лично или составом подразделения. Военнослужащие, входящие в состав караула, имеют право применять оружие в случаях и порядке, определенных Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Командир (начальник), кроме того, имеет право применить оружие лично или приказать применить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения подчиненного, когда действия неповинующегося явно направлены на измену Родине или срыв выполнения боевой задачи в боевых условиях. Общие обязанности военнослужащих Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации в служебной деятельности руководствуется требованиями законов, воинских уставов и не должен быть связан с деятельностью общественных, иных организаций и объединений, преследующих политические цели. Военнослужащий обязан: быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко переносить трудности военной службы; строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов; постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство; знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему вооружение и военную технику, беречь военное имущество; быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу; беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части; дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в от ношении себя и других военнослужащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступков; соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым; быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну. Военнослужащий должен с достоинством нести высокое звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской части и честью своего воинского звания. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, дорожить интернациональной дружбой народов, способствовать укреплению братства между нациями и народностями. При обучении и воспитании военнослужащих должно проявляться уважение к их национальным чувствам, обычаям и традициям. В Вооруженных Силах Российской Федерации используется русский язык как государственный. Военнослужащим, слабо владеющим русским языком, предоставляются учебные пособия, выделяется время, и создаются другие условия для изучения языка. Военнослужащие обязаны оказывать уважение друг другу, содействовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины. Обо всем случившемся с военнослужащим, влияющем на исполнение его обязанностей, и сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему непосредственному начальнику. В случае нарушения определенных воинскими уставами правил взаимоотношений между военнослужащими он должен немедленно принять меры к наведению порядка и также доложить своему непосредственному начальнику. Военнослужащий должен соблюдать требования безопасности военной службы, меры предупреждения заболеваний, травм и поражений, повседневно повышать физическую закалку и тренированность, воздерживаться от вредных привычек (курения и употребления алкоголя). По служебным вопросам военнослужащий должен обращаться к своему непосредственному начальнику и с его разрешения к следующему по команде начальнику. По личным вопросам военнослужащий также должен обращаться к непосредственному начальнику, а в случае особой необходимости к старшему начальнику. При внесении предложения, заявления и подаче жалобы военнослужащий руководствуется положениями Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать международные правила ведения военных действий, обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, и гражданским населением в районе боевых действий, а также с военнопленными. Должностные и специальные обязанности военнослужащих Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые определяют объем и пределы практического выполнения порученных ему согласно занимаемой должности функций и задач. Должностные обязанности используются только в интересах службы. Эти обязанности определяются воинскими уставами, а также соответствующими руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами прямых начальников применительно к требованиям настоящего Устава. Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также привлекаемые для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах выполняют специальные обязанности. Эти обязанности и порядок их выполнения устанавливаются законодательными актами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и другими правовыми актами, разрабатываемыми на их основе, и носят, как правило, временный характер. Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами, которые определяются законодательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. Ответственность военнослужащих Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны перед законом и несут ответственность, установленную для граждан Российской Федерации, с учетом особенностей своего правового положения. Дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести, на основании и в порядке, установленных Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. Административную ответственность военнослужащие несут на общих основаниях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. При этом к ним не могут быть применены административные взыскания в виде штрафа, исправительных работ, административного ареста и другие административные взыскания, установленные законодательством Российской Федерации. Гражданско-правовую ответственность военнослужащие несут за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных гражданским законодательством обязательств, за ущерб, причиненный государству, юридическим лицам, гражданам, и в других случаях, предусмотренных законодательством. Материальную ответственность военнослужащие несут за материальный ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии с Положением о материальной ответственности военнослужащих. Уголовную ответственность военнослужащие несут за совершенные преступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. За преступления против установленного порядка несения военной службы они несут ответственность по закону "Об уголовной ответственности за воинские преступления". За совершенные правонарушения военнослужащие привлекаются, как правило, к одному виду ответственности. Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному взысканию в связи с совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности за это правонарушение. В случае совершения правонарушения, связанного с причинением материального ущерба, военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к иным видам ответственности или применения мер общественного воздействия. Меры общественного воздействия могут быть применены к военнослужащим за проступки, связанные с нарушением ими воинской дисциплины и общественного порядка. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и достоинства военнослужащих. Вопрос № 3. Взаимоотношения между военнослужащими Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации определяет права и обязанности военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего порядка. Единоначалие. Взаимоотношения между военнослужащими строятся на единоначалии. Единоначалие является одним из основных принципов строительства Вооружённых Сил, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчинённым и возложении на него персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего. Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать в установленном порядке соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение. Командиры (начальники) и подчинённые По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению к другим могут быть начальниками или подчинёнными. Начальник имеет право отдавать подчинённому приказы и требовать их исполнения. Он должен быть для подчинённого примером тактичности, выдержанности и не должен допускать фамильярности и предвзятости по отношению к нему. За действия, унижающие честь и достоинство подчинённого, начальник несёт ответственность. Подчинённый обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно, являются прямыми начальниками. Ближайший к подчинённому прямой начальник называется непосредственным начальником. Старшие и младшие. Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию не являются по отношению к другим военнослужащим их начальниками или подчинёнными, могут быть старшими или младшими. Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. Наличие у военнослужащих персональных воинских званий является одной из особенностей военной службы. Воинские звания обеспечивают ясность и четкость во взаимоотношениях и субординации военнослужащих, т.е. обеспечивают отношения власти и подчинения. Воинские звания оказывают существенное влияние на условия и порядок прохождения службы соответствующими категориями военнослужащих, на объем их служебных и личных прав. Воинские звания подразделяются на войсковые и корабельные. Перечень воинских званий военнослужащих сил Российской Федерации Перед воинским званием военнослужащего, проходящего службу в гвардейской воинской части или гвардейском соединении, на гвардейском корабле, добавляется слово "гвардии".  Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения Приказ – распоряжение командира (начальника), обращённое к подчинённым и требующее обязательного выполнения определённых действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение. Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа командира (начальника), отданного в установленном порядке, является преступлением против военной службы. Приказание – форма доведения командиром (начальником) задач до подчинённых по частным вопросам. Приказ (приказание) должен соответствовать федеральным законам, общевоинским уставам и приказам вышестоящих командиров (начальников). Отдавая приказ (приказание), командир (начальник) не должен допускать злоупотребления должностными полномочиями или их превышения. Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания), не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение законодательства Российской Федерации. Командиры (начальники), отдавшие такие приказы (приказания), привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приказ формулируется ясно, кратко и чётко без употребления формулировок, допускающих различные толкования. Приказы отдаются в порядке подчинённости. При крайней необходимости старший начальник может отдать приказ подчинённому, минуя его непосредственного начальника. В таком случае он сообщает об этом непосредственному начальнику подчинённого или подчинённый сам докладывает о получении приказа своему непосредственному начальнику. Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает: «Есть» и затем выполняет его. Выполнив приказ, военнослужащий, не согласный с приказом, может его обжаловать. О выполнении полученного приказа военнослужащий обязан доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственному начальнику. Подчинённый, не выполнивший приказ командира (начальника), отданный в установленном порядке, привлекается к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Отменить приказ (приказание) имеет право только командир (начальник), его отдавший, либо вышестоящий прямой начальник. Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от старшего командира (начальника) новый приказ, который помешает выполнить первый, он докладывает об этом начальнику, отдавшему новый приказ, и в случае подтверждения нового приказа выполняет его. Начальник, отдавший новый приказ, сообщает об этом начальнику, отдавшему первый приказ. Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан проявлять разумную инициативу. Воинское приветствие Воинское приветствие является воплощением товарищеской сплочённости военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и проявлением вежливости и воспитанности. Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг друга, соблюдая правила, установленные Строевым уставом Вооружённых Сил Российской Федерации. Подчинённые (младшие по воинскому званию) приветствуют первыми начальников (старших по воинскому званию), а при равном положении первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным. Военнослужащие обязаны выполнять воинское приветствие, отдавая дань уважения: − Могиле Неизвестного Солдата; − братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества; − Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени воинской части, а также Военно-морскому флагу при каждом прибытии на корабль и убытии с корабля; − похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими подразделениями. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а командиры подразделений от взвода и выше, кроме того, прикладывают руку к головному убору. Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении Государственного гимна Российской Федерации принимают строевую стойку, а при надетом головном уборе прикладывают к нему руку. При обращении начальника или старшего к отдельным военнослужащим они, за исключением больных, принимают строевую стойку и называют свою воинскую должность, воинское звание и фамилию. При рукопожатии старший подаёт руку первым. Если старший без перчаток, младший перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие без головного убора сопровождают рукопожатие лёгким наклоном головы. На приветствие начальника или старшего («Здравствуйте, товарищи») все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия желаем»; если начальник или старший прощается («До свидания, товарищи»), то военнослужащие отвечают: «До свидания». При этом добавляются слово «товарищ» и воинское звание без указания слов «юстиции» или «медицинской службы». Например: «Здравия желаем, товарищ младший сержант», «До свидания, товарищ главный старшина», «Здравия желаем, товарищ мичман», «До свидания, товарищ лейтенант». Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): «Служу Российской Федерации». Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит их, то военнослужащие отвечают: «Служим Российской Федерации». Контрольные вопросы 1. Дать определение, что такое военная служба? 2. Кто относиться к категории военнослужащих? 3. Что определяет Устав внутренней службы ВС РФ? 4. Что определяет Дисциплинарный устав ВС РФ? 5. Что определяет Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ? 6. Что определяет Строевой устав ВС РФ? 7. Основные законы, определяющие прохождение воинской службы в рядах ВС РФ? 8. Для чего предназначена внутренняя служба в воинской части? 9. Кто отвечает за организацию внутренней службы в воинской части и поддержание внутреннего порядка? 10. Права военнослужащих? 11. Общие обязанности военнослужащих? 12. Что понимается под исполнением военнослужащими обязанностей военной службы? 13. В каких случаях не признается исполнение военнослужащими обязанностей военной службы? 14. Социальная защита военнослужащих? 15. Право военнослужащих на хранение, ношение и применение оружия? 16. Ответственность военнослужащих? 17. Состав военнослужащих и воинские звания? 18. Что понимается под единоначалием? 19. Кто из военнослужащих является командиром, начальником и подчиненным? 20. Кто из военнослужащих является старшим или младшим? 21. Что из себя представляет казарма для проживания военнослужащих? 22. Назначение основных помещений казармы? 23. Порядок хранения в казарме оружия и боеприпасов? 24. Порядок содержания помещений? 25. Температура в помещениях воинской части? Учебно-методический материал составил подполковник А. Селуянов |