педагогический контроль. Методы и методика педагогического контроля результатов учебной деятельности в процессе обучения русскому языку Контроль как звено учебного процесса. Объект и функции контроля

Скачать 95 Kb. Скачать 95 Kb.

|

|

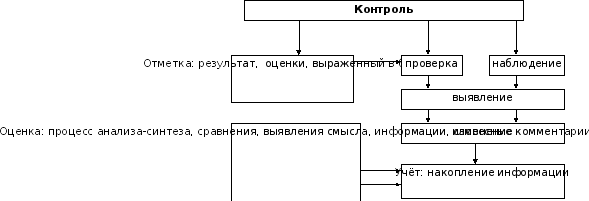

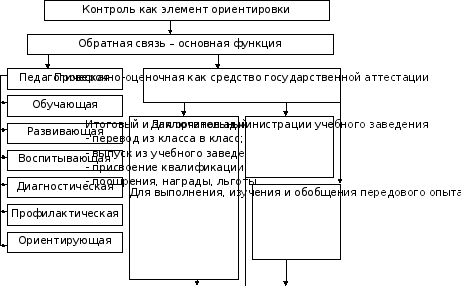

Методы и методика педагогического контроля результатов учебной деятельности в процессе обучения русскому языку Контроль как звено учебного процесса. Объект и функции контроля Неотъемлемой частью сложного процесса учебно-воспитательной работы является контроль. В широком смысле контроль связан с ориентировочной деятельностью человека, а без нее учебная работа ученика и работа учителя невозможны. Контроль — наиболее широкое по объему понятие. Он охватывает и включает в себя все другие понятия как составные структурные компоненты. Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка. В процессе наблюдения и проверки выявляется (выявление) и измеряется (измерение) тот материал, который предстоит проконтролировать. В результате наблюдения и проверки накапливается первичная информация, она учитывается (учет). В последующем эта информация подвергается анализу-синтезу, сравнению. При этом выявляется ее смысл и значение, проводится оценивание (процесс оценки) этой информации с точки зрения задач контроля. Результаты оценки получают внешнее или внутреннее выражение, словесный комментарий. В дальнейшем, исходя из смысла, значения и значимости, эта информация становится своеобразным сигналом для продолжения педагогического процесса в том же направлении или для внесения в него коррекций. Все зависит от того, соответствуют ли результаты оценки ранее намеченным учебно-воспитательным задачам или отличаются от них. Наглядно структурные компоненты контроля можно представить схематически (схема 1). Схема 1 Структурные компоненты контроля в учебном процессе  В деятельности учителя контролируются его умение организовать классные занятия, его методы и приёмы обучения учащихся, стиль и приёмы общения. Таким образом, контроль в учебно-воспитательном процессе позволяет установить качество теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся, способы их учебной деятельности, степень умственного развития, а также уровень педагогического мастерства учителя. Как элемент ориентировочной деятельности контроль имеет разные функции, из которых главная — функция обратной связи. Только лишь постоянно имея информацию о том, как "ведет" себя, как реагирует "обучающаяся система" (класс, группа, ученик) на воздействие "обучающей" (учитель, ученик-консультант, технические и электронные средства информации), можно надежно идти вперед по пути овладения знаниями, умениями и навыками. Только тогда учитель может быть уверенным в том, что он учит так, как задумано и как надо. Если результат обучения слабый, то информацию он воспримет как сигнал к перестройке своей методики. Все остальные функции контроля по их задачам можно свести к двум группам: педагогической и проверочно-оценочной. Педагогическая функция в учебном процессе распадается на ряд подфункций: обучающая, развивающая, воспитывающая, диагностическая, профилактическая, ориентирующая. Контроль в подфункции государственной аттестации необходим также для выявления, изучения и обобщения передового и новаторского педагогического опыта, для его использования в массовой практике учителей. Таковы основные функции контроля учебно-воспитательной работы. В наглядном виде они представлены на схеме 2. Схема2 Основные функции контроля успешности обучения и развития учащихся  В начальной школе контроль и оценка имеет следующие функции. Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность в данном случае используется как широкое понятие, включающее в себя возрастной уровень развития, воспитания и осведомленности школьника, сформированное его познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-умений-навыков установленным государством эталоном (стандартам), а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо). Таким образом, в конечном счете система контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основания для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в систему образования подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, сформированность (несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы. Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты мот быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов педагогики начального обучения - младший школьник должен учиться на успехе. Ситуация успеха и эмоционального благополучия – предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения. Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования. Главная ее особенность – возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого. Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности ("что я делаю не так...", "что нужно сделать, чтобы...") и осуществить корректировку учебно-воспитательного процесса. Виды контроля знаний учащихся Методика контроля как целостная система состоит из разных (по функциям, формам и т.п.) структурных компонентов. Анализ советской и постсоветской педагогической и методической литературы, показывает, что основные направления методики контроля в разных источниках в существенном совпадают, но названия (номенклатуру) терминов (а иногда и понятий), их классификацию и взаимосвязь разные авторы трактуют на свой лад. Такой разнобой, естественно, создает сложности в осмыслении учебной и методической литературы и студентами, и стажерами. В свою очередь и мы изложим свое понимание этих же вопросов. К числу таких структурных компонентов относятся виды контроля, его методы и приемы, формы и организация. Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. Функциональное назначение предварительного контроля заключается в том, что учитель имеет в виду изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала, т.е. проверка здесь играет диагностическую роль: установить, в какой мере сформированы у учащихся умственные возможности для полноценного восприятия нового учебного предмета. А в начале учебного года — установить, что сохранилось и что "улетучилось" из того, что изучалось школьниками в предыдущем учебном году. И в самом деле, на основе данных предварительного (диагностического) контроля учитель строит (конструирует) изучение нового материала, предусматривает повторение, организацию межпредметных связей, актуализирует знания, невостребованные до того времени. Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки – отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю. Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, например о творчестве писателя (литература), о Великой Отечественной войне (история отечества), о галогенах (химия) и т.п. Это отчетливо видно на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким. Методы, приёмы и формы организации контроля знаний учащихся При контроле используются многие методы и методики. Наряду с традиционными методами контроля, проверки, оценки, учета знаний и умений, применяются тестирование обученности и воспитанности школьников, исследование потенциальных возможностей учеников (это свойство называют обучаемостью), проектирование индивидуального и личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса, другие способы. Современная школьная диагностика — это совокупность методов и методик, позволяющих всесторонне исследовать ученика (класс) в системе педагогических отношений. Традиционный контроль, прежде всего, связан с именем И.Ф. Гербарта, который обосновал традиционную систему обучения. Целью обучения является формирование интеллектуальных умений, представлений, понятий, теоретических знаний. Вместе с тем, Гербарт ввел принцип воспитывающего обучения: организация обучения и весь порядок в учебном заведении должны формировать морально сильную личность. Контроль должен носить воспитывающий характер, связывать с развитием чувств, воли, с тем, что сегодня называют мотивационно-потребностной сферой личности. Для достижения указанных целей, процесс контроля должен строиться по четырем формальным ступеням, которые определяют его структуру: Выделение материала и углубленное его рассмотрение. Обнаружение выводов, формулировка понятий, законов. Понимание теорий, применение их к новым явлениям, ситуациям. Связь нового материала с прошлыми занятиями. В современной дидактической системе целями контроля обучения предусматривается не только формирование знаний, но и общее развитие учащихся, интеллектуальные, трудовые, художественные умения. Содержание контроля обучения строится в основном как предметное, хотя имеются интегративные курсы и в младших, и в старших классах. Учитель руководит учебно-познавательной деятельностью учеников, организует и ведет ее, одновременно стимулируя их самостоятельную работу, избегая крайностей традиционной, объяснительной и реформистской исследовательской дидактики и используя их достоинства. Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументирование строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. Самостоятельная работа –небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных силах. Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой. Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом. Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по любому предмет. Их цель – проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. Таким образом, современная система оценки качества образования характеризуется совмещением привычных оценочных средств с новыми, использующими мультимедийные и Интернет-технологии, с мониторингом и комплексной оценкой академических достижений ученика, его компетенций и способностей. Итак, на основе краткого обзора основных этапов становления контроля и оценки в образовании можно судить о результативности тех или иных уже совершившихся образовательных реформ, об их положительных или отрицательных сторонах, а также об их влиянии на развитие общества и образования в целом. |