Методы рентгенологического исследования при туберкулезе органов дыхания и других локализаций. Рентгенологические методы

Скачать 1.7 Mb. Скачать 1.7 Mb.

|

|

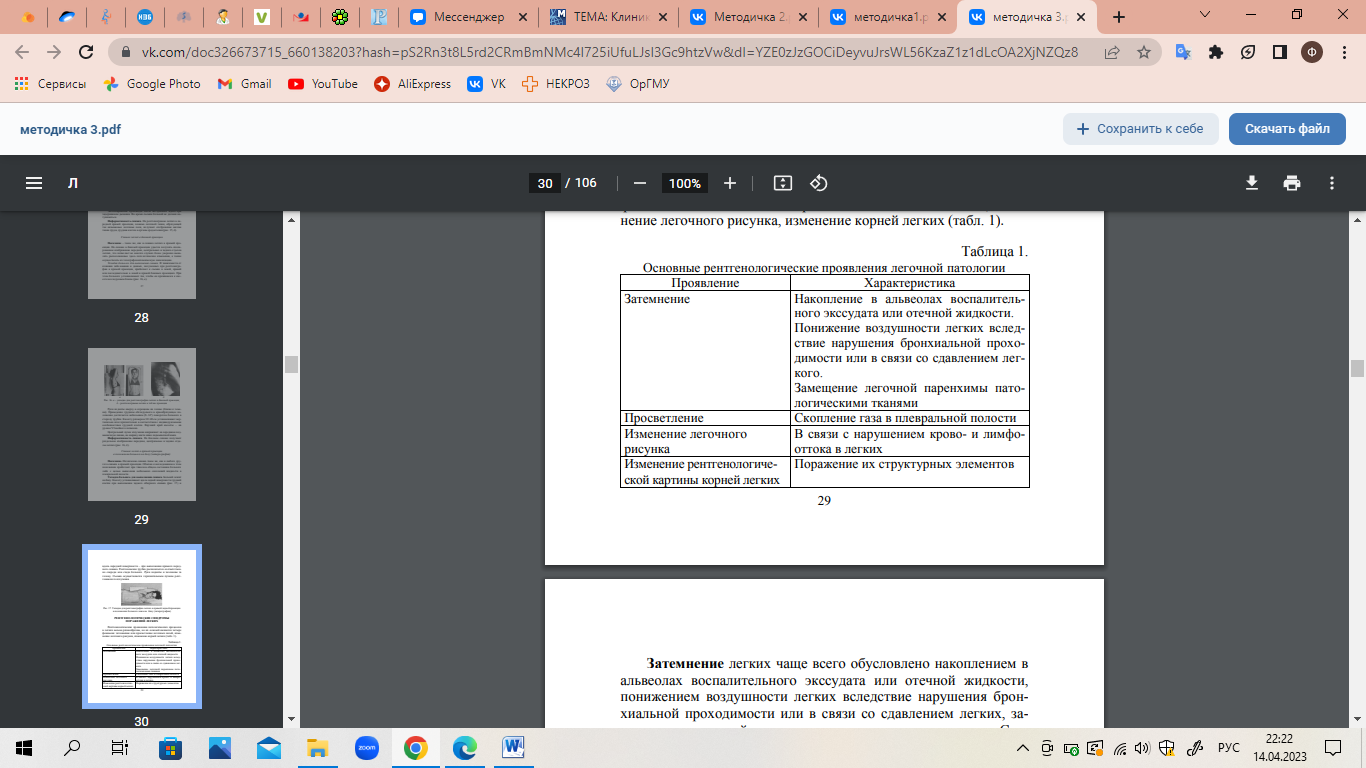

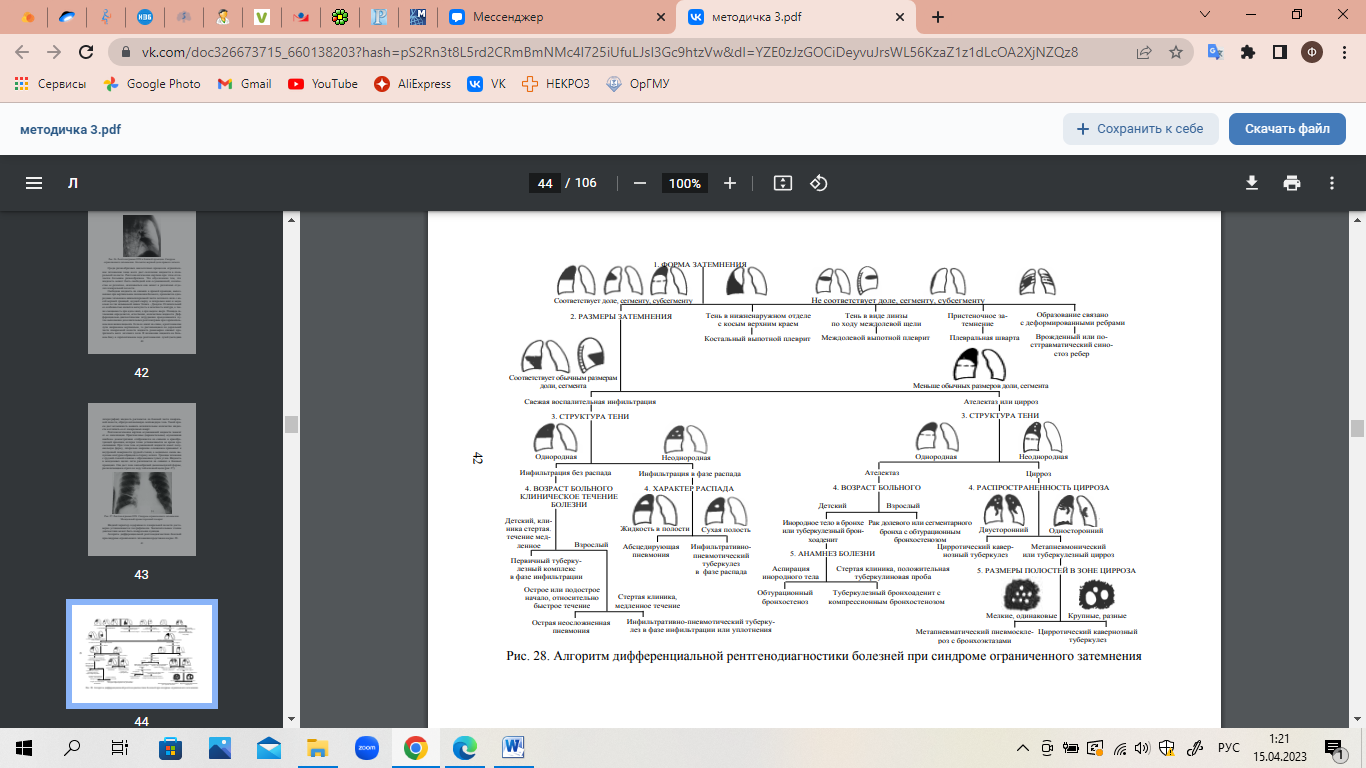

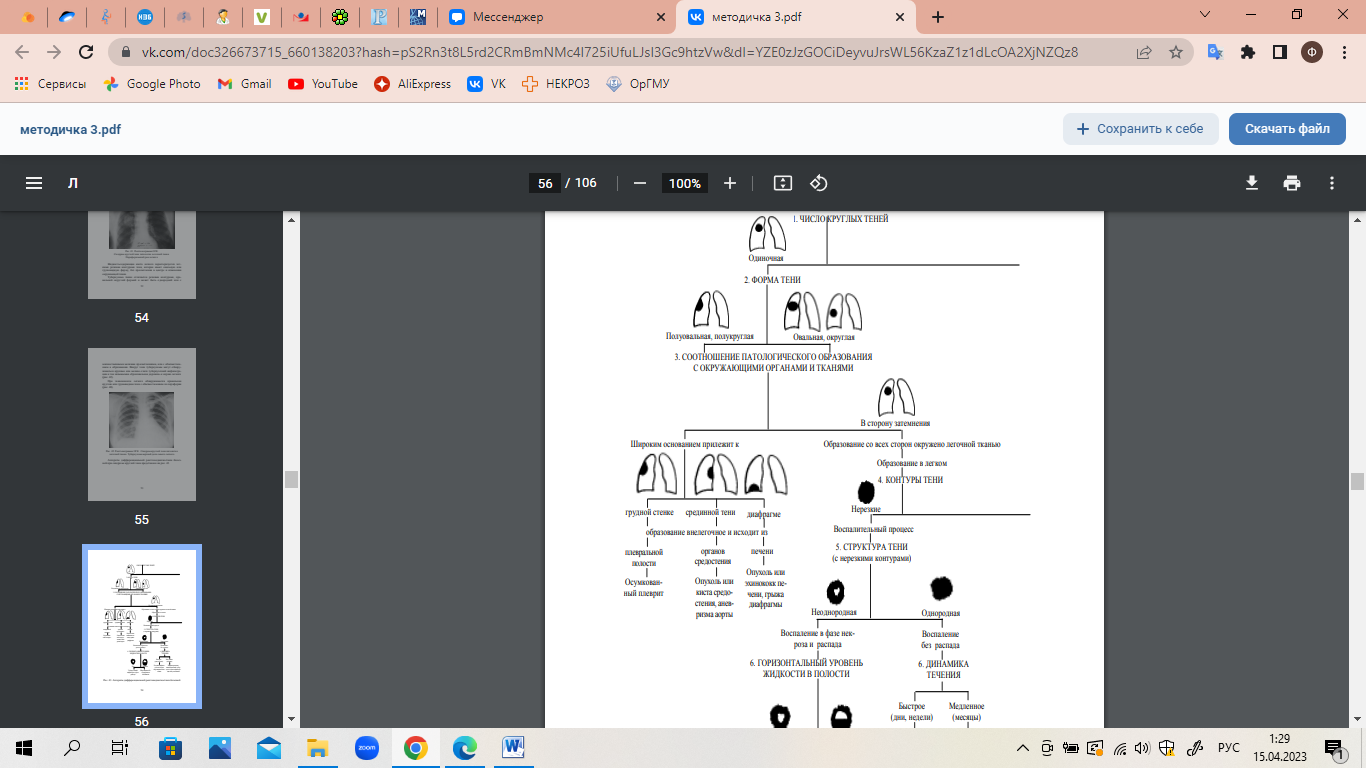

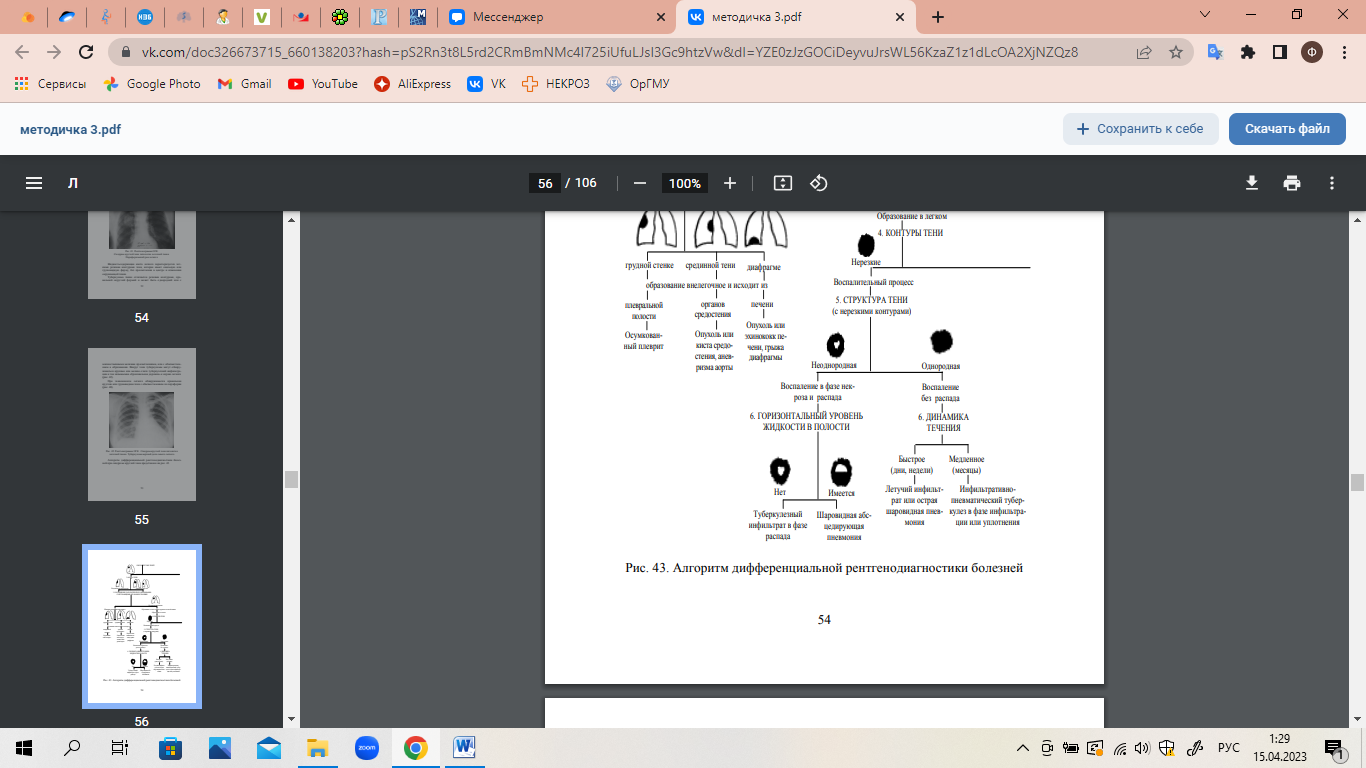

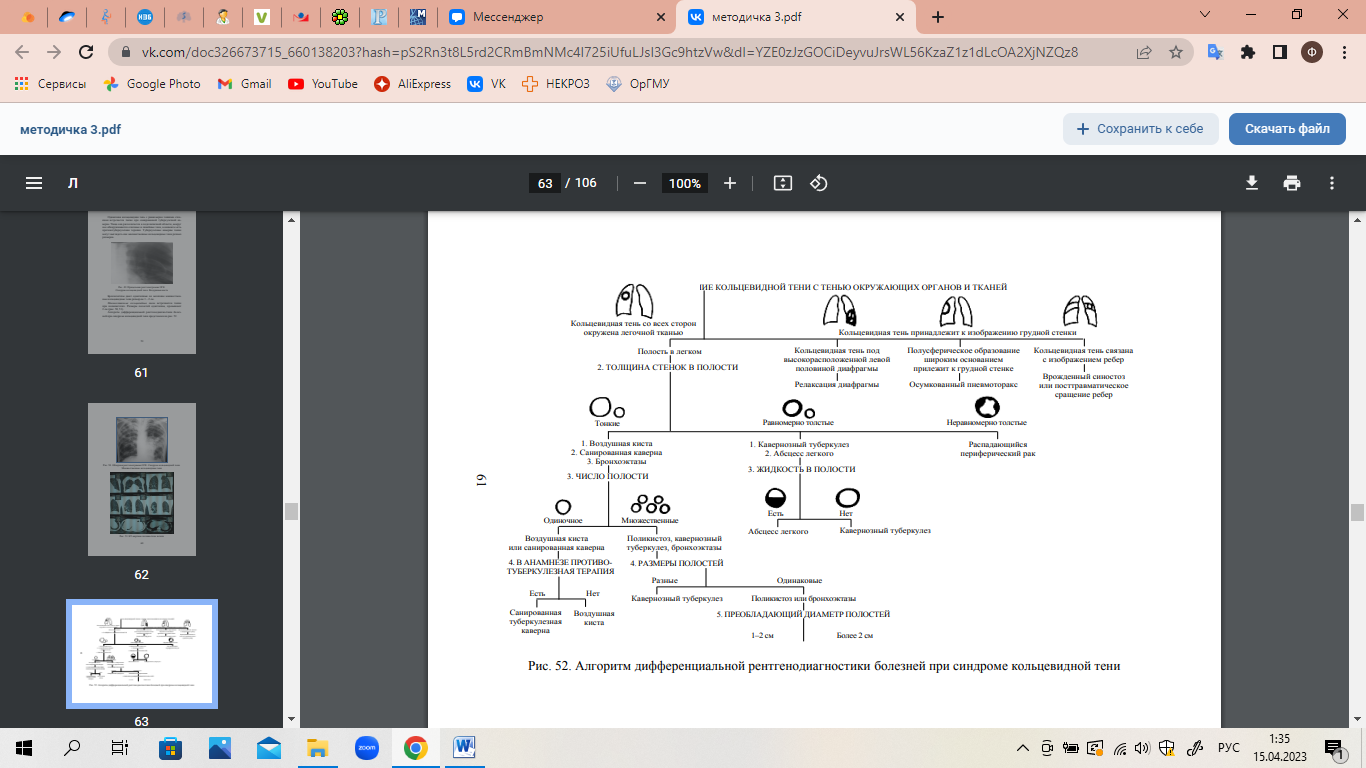

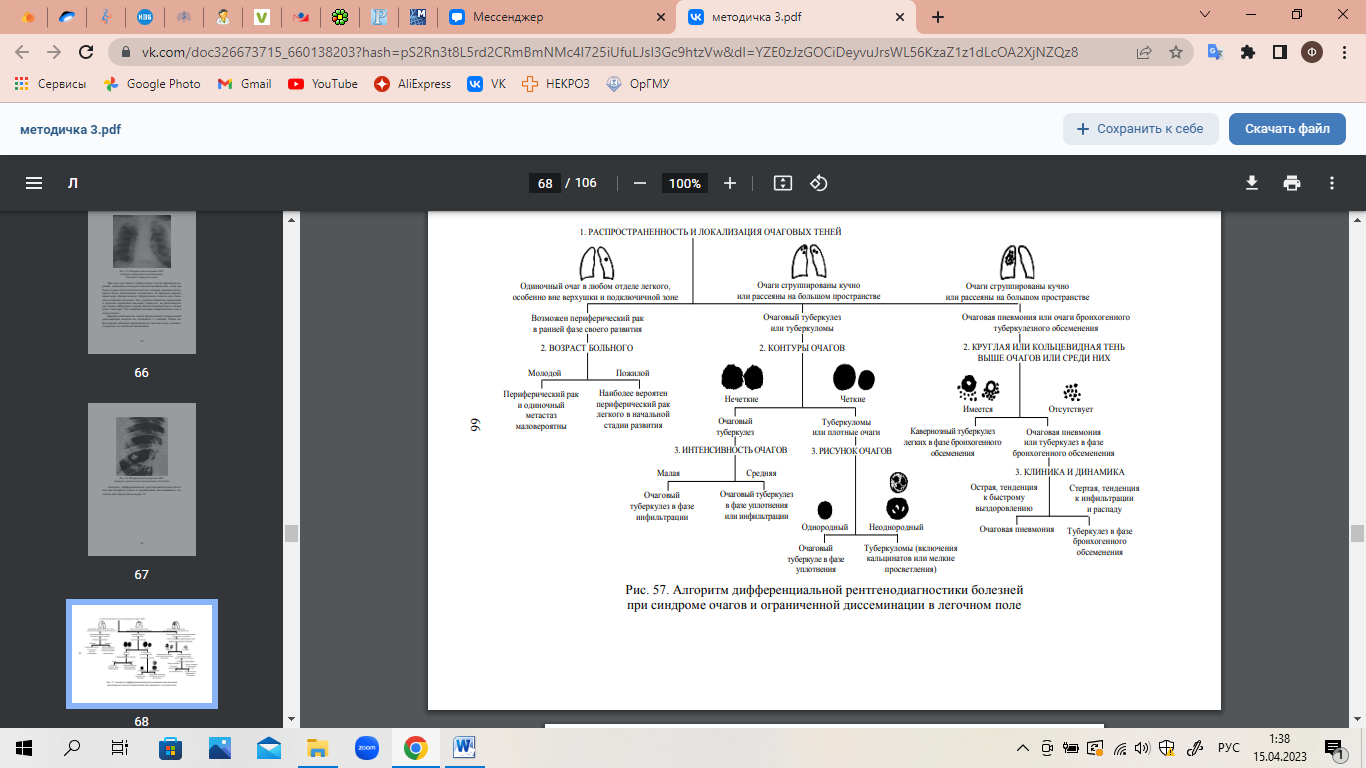

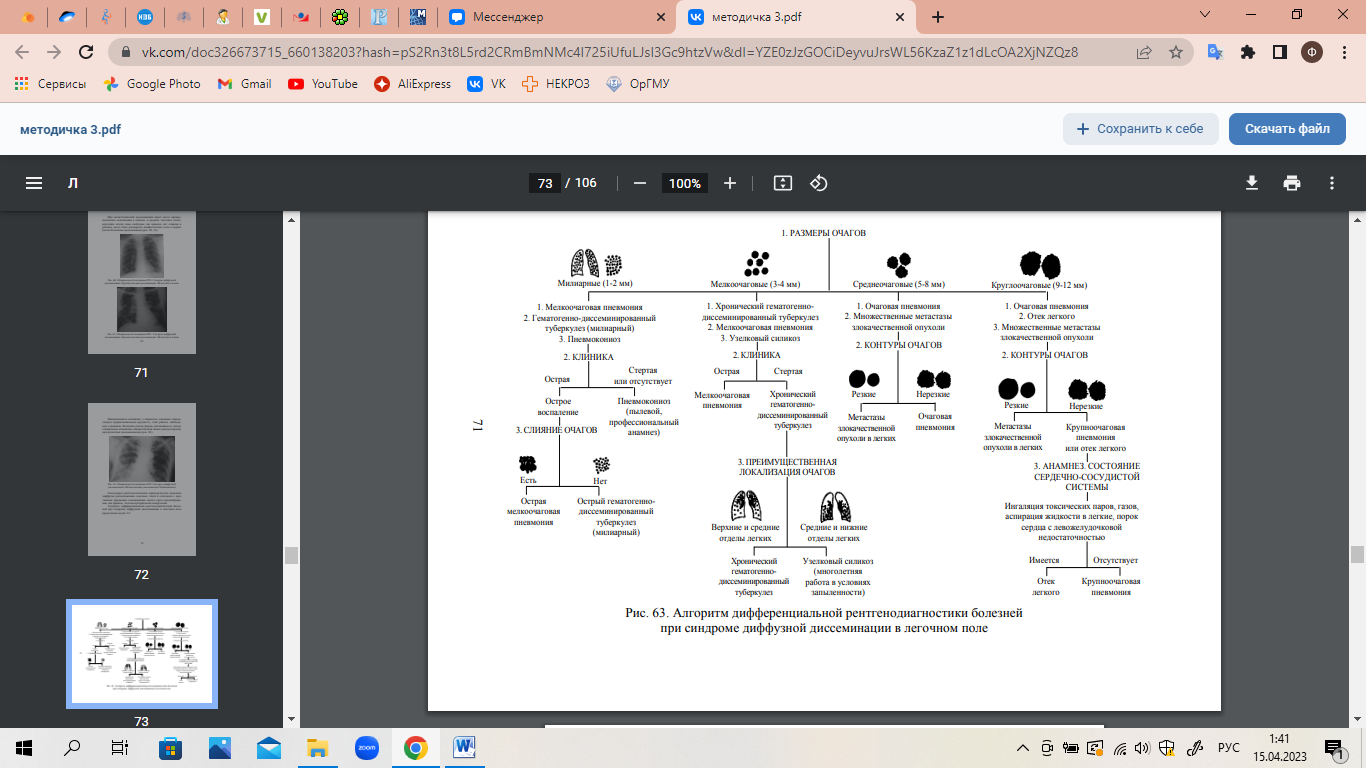

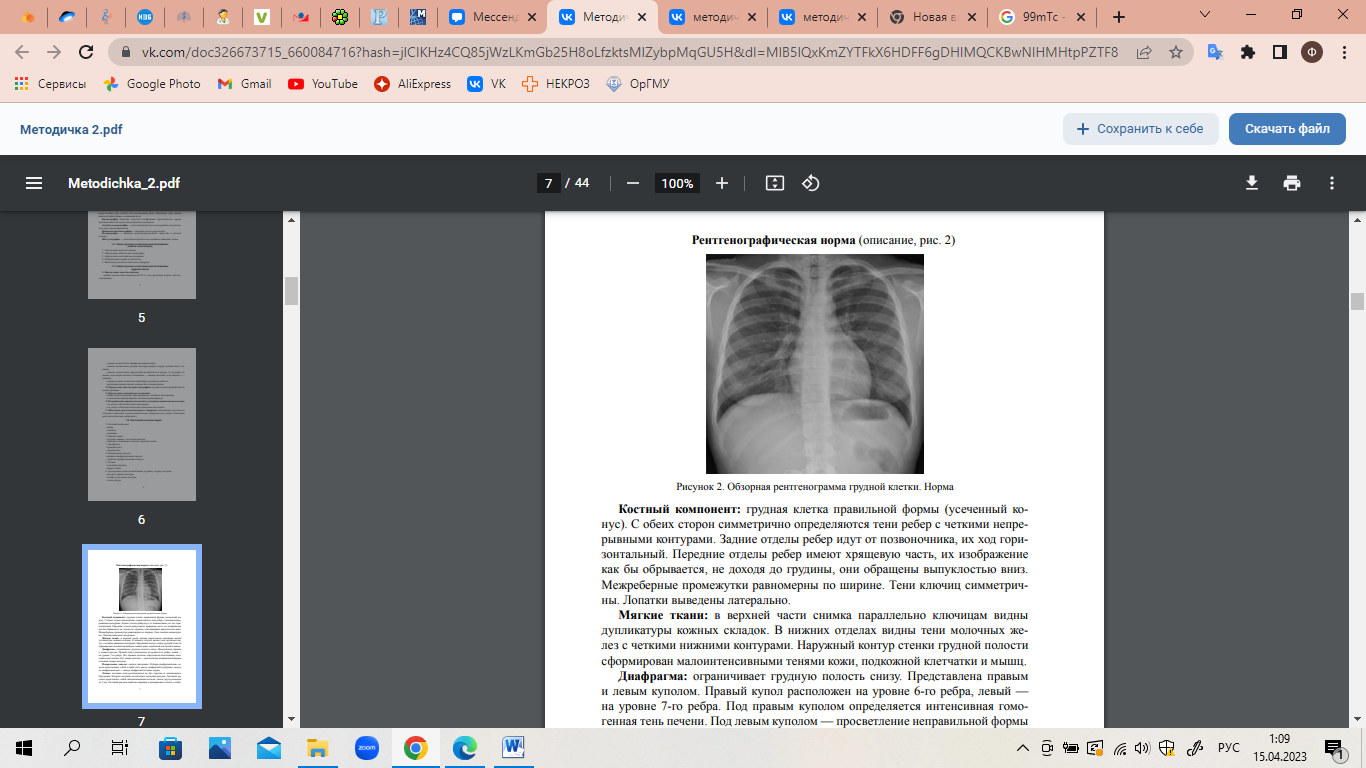

Методы рентгенологического исследования при туберкулезе органов дыхания и других локализаций. Рентгенологические методы. Обзорная рентгенография легких позволяет составить представление о макроструктуре и анатомо-топографических особенностях органов дыхания, наличии патологических изменений в легочной ткани, плевральной полости, средостении, локализации и степени распространенности процесса; оценить конфигурацию сердечной тени. Обзорная рентгенография легких служит основанием для назначения специальных или дополнительных исследований. Рентгенографию легких начинают с обзорного снимка в передней прямой проекции (кассета с пленкой у передней грудной стенки). При патологических изменениях в задних отделах легких целесообразно производить обзорный снимок в задней прямой проекции. Затем делают обзорные снимки в боковой проекции - правый и левый. Они необходимы для определения локализации патологического процесса в долях и сегментах легких, выявления изменений в междолевых щелях, за тенями сердца и диафрагмы. При двусторонней легочной патологии лучше делать снимки в косых проекциях, на которых получаются раздельные изображения правого и левого легкого. Рентгеновские снимки обычно производят на высоте вдоха. В условиях выдоха снимки делают для лучшего выявления края коллабированного легкого и плевральных сращений при пневмотораксе. На рентгенограммах у больных туберкулезом легких нередко «много видно», несмотря на относительно малую выраженность клинических и физикальных данных. Повысить информативность рентгенограмм можно изменением экспозиции или жесткости рентгеновских лучей. Такие снимки называют суперэкспонированными и жесткими. На них можно выявить различные структуры в зонах интенсивного затемнения, невидимые на обычном снимке. Для контрольных обследований больших контингентов населения с целью своевременного выявления туберкулеза, рака и других заболеваний органов груди широкое распространение получила цифровая (дигитальная) рентгенофлюорография. Она позволяет быстро и при небольшой лучевой нагрузке получить изображение высокого качества с возможностью его компьютерной обработки. Можно распечатать на пленку или бумагу несколько изображений и в электронном виде передать их на любое расстояние. Изображения удобно хранить и находить. Стоимость самого исследования низкая. Цифровая рентгенофлюорография успешно заменяет обзорную рентгенографию легких в качестве диагностического метода Рентгеноскопию рентгенологическое исследование, при котором подвижное рентгеновское изображение исследуемого органа получают на экране. Позволяет исследовать органы в процессе их работы – дыхательные движения диафрагмы, сокращение сердца, перистальтику пищевода, желудка, кишечника. применяют для выявления свободно перемещающейся жидкости в плевральной полости, состояния плевральных синусов, а также при диагностических пункциях и в хирургической практике. Можно также визуально определять взаиморасположение органов, локализацию и смещаемость патологических образований. Недостаток – высокая лучевая нагрузка. Компьютерная томография (КТ) позволяет получить изображения поперечных слоев (срезов) человеческого тела и объемные изображения. Она является основным методом лучевого исследования всех внутригрудных органов, и в частности легких. Посредством КТ со специальной обработкой изображений можно получить также виртуальную бронхоскопическую картину (рис. 6.8). Благодаря большой разрешающей способности РКТ значительно потеснила продольную томографию. Тонкие срезы органов грудной клетки, компьютерная обработка информации, выполнение исследования в сжатые сроки (10-20 с) устраняют артефакты, связанные с дыханием, передаточной пульсацией и т.д., а возможность контрастного усиления позволяет значительно улучшить качество РКТ-изображения на аппаратах последних поколений. Объемная реконструкция дает представление о бронхолегочной системе в режиме виртуальной реальности Магнитно-резонансная томография (МРТ) является важным методом исследования больных с внелегочным туберкулезом при поражении головного и спинного мозга, костей и суставов. МРТ противопоказана при наличии у пациента кардиостимулятора или другого металлического имплантата. К достоинствам МРТ относится четкая дифференциация сосудистых и тканевых структур (рис. 13), жидкости, возможность уточнения свойств опухолей в процессе контрастного усиления, прорастание их в сосуды, смежные органы, отсутствие лучевой нагрузки на пациента. Обнадеживают данные о визуализации патологических изменений в лимфоидной ткани. Однако такие недостатки метода как отсутствие визуализации бронхо-альвеолярной ткани, длительность исследования (от 40 мин и более), клаустрофобия у 30-50 % пациентов, более высокая, чем у РКТ, стоимость сдерживают использование МРТ в пульмонологической практике. Бронхиальная артериография заключается в катетеризации, контрастировании и рентгенографии бронхиальных артерий. Применяют этот достаточно сложный метод при легочных кровотечениях для уточнения диагностики и лечения. Под контролем рентгенотелевидения через бедренную артерию и аорту проводят специальный катетер, отыскивают устья бронхиальных артерий, вводят в них контрастное вещество и делают рентгенографию. Фистулографию используют для обследования больных с различными свищами. Контрастное вещество вводят в свищевой ход под контролем рентгенотелевидения и производят рентгенографию в разных проекциях или КТ. В процессе исследования и после анализа снимков выявляют анатомические особенности свища. Бронхография – исследование трахеобронхиального дерева с помощью контрастного вещества. В качестве контрастного вещества наиболее часто используется водорастворимый йодолипол с мелкодисперсным порошком сульфаниламидных препаратов либо йодсодержащее водорастворимое контрастное вещество. Вводится оно через катетер под контролем просвечивающего экрана в интересующий отдел трахеобронхиального дерева и производятся рентгенограммы в прямой, боковой, косой проекциях. Радионуклидная диагностика используется с целью диагностики вентиляции и перфузии легких. Сцинтиграфия легких – инструментальный метод диагностики состояния легких человека. Дополняет рентгенографию легких при спорных вопросах в диагностике. Методика проведения. С целью исследования капиллярного легочного кровотока производят перфузионную сцинтиграфию; вентиляции и бронхиальной проходимости – ингаляционную сцинтиграфию. При обоих исследованиях получают радионуклидное изображение легких. Для выполнения перфузионной сцинтиграфии пациенту внутривенно вводят меченные 99mТс (НАТРИЯ ПЕРТЕХНЕТАТ – отечественный радиофармпрепарат) частицы альбумина (микросферы или макроагрегаты). Попадая в кровоток, они уносятся в правое предсердие, правый желудочек и затем в систему легочной артерии. Размер частиц 20–40 мкм, что препятствует прохождению их через капиллярное русло. Практически 100 % микросфер застревает в капиллярах и испускает гамма-кванты, которые регистрируют с помощью гамма-камеры. Исследование не оказывает влияния на самочувствие пациента, поскольку из кровотока выключается лишь незначительная часть капилляров. У человека в легких имеется приблизительно 280 млрд капилляров, тогда как для исследования вводят всего 100–500 тыс. частиц. Через несколько часов после инъекции белковые частицы разрушаются энзимами крови и макрофагами. Показания к различным видам рентгенологического исследования при различных формах туберкулеза органов дыхания и при подготовке больных к хирургическому вмешательству. Рентгенография! Показания: – жалобы на кашель, одышку, боли в грудной клетке; – подозрение на воспалительные (пневмония, туберкулез) и невоспалительные (опухоль) заболевания легких; – определение конфигурации сердца; – уточнение выраженности сердечной недостаточности (в комплексе исследований); – подозрение на скопление патологической жидкости в плевральной полости. Рентгеноскопия! Показания: – для дифференциальной диагностики жидкости в плевральной полости и старых плевральных наслоений; – изучение дыхательной функции легких при подозрении на небольшую опухоль бронха; – выполнение прицельных рентгеновских снимков для оценки тонкой внутренней макроструктуры очага, особенно при его пристеночной локализации. Флюорография! Показания: – периодический медицинский осмотр населения; – жалобы на кашель, одышку, боли в грудной клетке; – подозрение на воспалительные (пневмо ния, туберкулез) и невоспалительные (опухоль) заболевания легких; – определение конфигурации сердца; – уточнение выраженности сердечной недостаточности (в комплексе исследований); – подозрение на скопление патологической жидкости в плевральной полости. Бронхография! Показания: – подозрение на рак главного, долевого бронха; – нагноительные процессы в легких; – бронхоэктатическая болезнь; Ангиография! Показания: – подтвердить или исключить тромбоэмболию легочной артерии в сомнительных случаях; – оценить патологические изменения легочного кровообращения; – оценить состояние кровообращения по малому кругу перед оперативными вмешательствами по поводу врожденных пороков сердца; – определить локализацию крупного эмбола перед его удалением. КТ! Показания: – спонтанные пневмотораксы неясной этиологии; – опухоли плевры, плевральные наслоения; – уточнение природы и распространенности очаговой патологии легких; – изучение состояния лимфатических узлов в средостении, корнях легких; – объемные образования в средостении; – отсутствие патологических изменений легких, средостения при обычной рентгенографии, при наличии клиниколабораторных данных за таковую; – изучение тонкой макроструктуры легких при хронических процессах. МРТ! Показания: – подозрение на сосудистый генез патологических изменений в легких; – изменения в средостении; – жидкостьсодержащие очаговые изменения (кисты различного генеза, опухоли плевры, плевриты неясного генеза). Сцинтиграфия! Показания: – показание к использованию сцинтиграфии с технецием – подозрение на тромбоэмболию легочной артерии; – сцинтиграфия с галлием – один из способов уточнения природы очагового образования в легких: повышенное накопление радионуклида в очаге в сочетании с данными традиционной рентгенографии, РКТ с высокой степенью вероятности могут указывать на злокачественность образования Рентгенологические синдромы туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. Рентгенологические проявления патологических процессов в легких весьма разнообразны, но их основой являются четыре феномена: затемнение или просветление легочных полей, изменение легочного рисунка, изменение корней легких.  Затемнение легких чаще всего обусловлено накоплением в альвеолах воспалительного экссудата или отечной жидкости, понижением воздушности легких вследствие нарушения бронхиальной проходимости или в связи со сдавлением легких, замещением легочной паренхимы патологическими тканями. Следует иметь в виду, что этот феномен могут давать и внелегочные процессы: новообразования грудной стенки, диафрагмы и средостения, вдающиеся в легочные поля, скопления жидкости в плевральных полостях. Просветление обусловлено уменьшением массы тканей в единице объема легкого. Это происходит при увеличении воздушности всего легкого или его части, либо при образовании в легочной паренхиме воздушных полостей. Кроме того, просветление легочного поля может быть обусловлено скоплением газа в плевральной полости. Изменение легочного рисунка возникает либо за счет интерстициального компонента, либо в связи с нарушением крово и лимфотока в легких. Изменение рентгенологической картины корней легких может быть обусловлено поражением любых их структурных элементов: сосудов, бронхов, клетчатки, лимфатических узлов. В клинической практике для упрощения логического алгоритма оценки рентгенологической картины выделяют девять основных рентгенологических синдромов (Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов, 1984): 1. Синдром обширного затемнения легочного поля. 2. Синдром ограниченного затемнения легочного поля. 3. Синдром обширного просветления легочного поля. 4. Синдром круглой тени патологии легочной ткани. 5. Синдром кольцевидной тени патологии легочной ткани. 6. Синдром очагов и ограниченной диссеминации в легочном поле. 7. Синдром диффузной диссеминации в легочном поле. 8. Синдром патологических изменений легочного рисунка. 9. Синдром патологических изменений корня легкого. Морфологическая основа рентгенологических синдромов 1. Синдром обширного (тотального и субтотального) затенения: - воспалительная инфильтрация (затенение неоднородно, средостение не смещено); - отек легких (затенение неоднородно, средостение не смещено); - ателектаз (затенение однородно, средостение смещено к затенению); - фиброторакс (затенение неоднородно, средостение смещено к затенению); - цирроз легкого (затенение неоднородно, средостение смещено к затенению); - гидроторакс (затенение однородно, средостение смещено от затенения). Затемнение называется обширным, если оно занимает все легочное поле или большую его часть (не менее 2/3). Прозрачной может остаться либо область верхушки, либо основание легкого. Анатомическая основа этого синдрома: 1) безвоздушность и уплотнение легочной ткани любого происхождения; 2) уплотнение плевральных листков, в том числе шварты после удаления легкого; 3) патологическое содержимое в плевральной полости. Одностороннее тотальное и субтотальное затемнение легочного поля может встретиться при двух локализациях патологического процесса – в плевральной полости и в легком. В первом случае причиной затемнения являются: 1) жидкость в плевральной полости (экссудативный плеврит или гидроторакс); 2) массивные плевральные наложения (шварты); 3) фиброторакс; 4) диафрагмальная грыжа с проникновением органов брюшной полости (кишечника и желудка) в плевральную полость. При внутрилегочной локализации процесса тотальное и субтотальное затемнение легочного поля может быть вызвано: 1) ателектазом легкого (рак легкого с закупоркой главного бронха, инородное тело в главном бронхе или его травматический отрыв); 2) массивным воспалением легкого (крупозная пневмония, стафилококковая пневмония, творожистая пневмония, гангрена легкого); 3) циррозом легкого (туберкулезного или нетуберкулезного происхождения). Дифференциальный диагноз основывается на следующих рентгенологических признаках: - смещение органов средостения в ту или другую сторону; - увеличение или уменьшение размеров пораженной половины грудной клетки;- однородная или неоднородная структура затемнения. 2. Синдром ограниченного затенения: затемнение определенной внутрилегочной структуры: доли, сегмента или субсегмента. - воспалительная инфильтрация; - сегментарный ателектаз; - локальный пневмосклероз. Анатомической основой этого синдрома являются: 1) безвоздушность (ателектаз доли или сегмента) и уплотнение легочной ткани (воспаление или цирроз части легкого); 2) уплотнение плевральных листков (после плевритов, повреждений или оперативных вмешательств); 3) наличие жидкости в плевральной полости. Причинами этого рентгенологического синдрома являются следующие патологические процессы: 1. Воспаление легкого (острые пневмонии, инфильтративный туберкулез). 2. Ограниченный ателектаз доли или сегмента (бронхогенный рак легкого, инородное тело долевого, сегментарного бронха). 3. Цирроз легкого (туберкулезной и нетуберкулезной этиологии). 4. Жидкость (умеренное количество) в плевральной полости (экссудативный плеврит, гидроторакс при застойной недостаточности кровообращения, гемоторакс), в том числе осумкованный плеврит. 5. Плевральные шварты, фиброторакс. 6. Опухоль легкого (без развития ателектаза). 7. Инфаркт легкого.  3. Синдром обширного просветления: - пневмоторакс; - эмфизема. Повышение прозрачности одного или обоих легочных полей, или их значительной части обусловлено увеличением воздушности легких и, соответственно, уменьшением легочной паренхимы в единице объема легочной ткани. Наиболее частыми причинами обширного одно- или двухстороннего просветления легочного поля при внутрилегочных изменениях являются: – эмфизема легких (первичная и вторичная); – гигантская киста легкого, заполненная воздухом; – вздутие доли или легкого на почве клапанной закупорки бронха (вентильный бронхостеноз) любого происхождения; – врожденный порок развития легкого – гипоплазия легкого; компенсаторный гиперпневматоз (рис. 29); – артериальное малокровие легкого вследствие недоразвития легочной артерии. Рентгенологическая картина при первичной или вторичной диффузной эмфиземе легких складывается из нескольких существенных признаков: – увеличение объемов обоих легочных полей и, соответственно, переднезадних и поперечных размеров грудной клетки; – низкое стояние диафрагмы и уменьшение ее подвижности; – горизонтальное положение задних отрезков ребер и расширение межреберных промежутков; – расширение загрудинного пространства (симптом «зияния» переднего средостения, выявляемый на боковом снимке легких); – повышение прозрачности обоих легочных полей и обеднение легочного рисунка 4. Синдром круглой тени: - опухоль; - туберкулез; - аневризма. К синдрому круглой тени относят все те случаи, когда на рентгенограммах легких в двух проекциях обнаруживаются одиночная или множественные тени, имеющие форму круга, овала, полукруга, диаметр которых превышает 1 см заболеваниями являются: – острая пневмония; – туберкулезный инфильтрат; – туберкулома; – первичный рак легкого; – метастазы опухолей в легкие; – ретенционная киста легкого; – эхинококк легкого; – осумкованный плеврит (костный, медиастинальный, диафрагмальный, междолевой); – эозинофильный инфильтрат; – киста средостения; – опухоль средостения и др. Множественные округлые образования (обычно 2–3 тени и более) чаще всего указывают на наличие метастазов злокачественных опухолей в легкие.   5. Синдром кольцевидной тени патологии легочной ткани. О синдроме кольцевидной тени в легочном поле следует думать лишь в том случае, если на снимках в двух проекциях (прямой и боковой) имеется замкнутое кольцо. Анатомической основой данного синдрома являются полости в легочной ткани (абсцесс легких, поликистоз, распавшийся периферический рак легкого). Наиболее частыми причинами появления в легочном поле кольцевидной тени являются: – абсцесс легкого; – туберкулезная каверна; – периферический рак легкого в стадии распада; – одиночные воздушные кисты легкого. Также замкнутое кольцо на рентгенограммах может быть обусловлено дефектами в ребрах, деформацией ребер, ограниченным пневмотораксом, релаксацией диафрагмы. Туберкулезные каверны чаще имеют неправильную округлую форму, неровные контуры и равномерно толстые стенки. При постепенном распаде туберкулезного инфильтрата творожистые массы отхаркиваются, и жидкости в полости нет. В окружающем каверну легочном поле и в отдаленных участках легких, как правило, обнаруживаются множественные туберкулезные очаги разной величины и интенсивности очаговых теней с нерезкими очертаниями Одиночная кольцевидная тень с равномерно тонкими стенками встречается также при санированной туберкулезной каверне. Чаще она располагается в подключичной области, вокруг нее обнаруживаются очаговые и линейные тени, в анамнезе есть противотуберкулезная терапия. Туберкулезные каверны также могут выглядеть как множественные кольцевидные тени разных размеров.  6. Синдром очага, или ограниченной очаговой диссеминации: - очаговый туберкулез; - метастазы. Очагами называют небольшие округлые или неправильной формы образования в легочной ткани размером от 0,1 до 1 см. В легких может определяться один или несколько очагов. Если несколько очагов расположены близко друг к другу, то их называют группой очагов; если рассеяны в легких, то очаги множественные. Если область их распространения на рентгенограмме легких в передней проекции не превышает двух межреберий, то говорят об ограниченной диссеминации. Рассеяние очагов на большем протяжении относят к синдрому диффузной диссеминации очагов. Очаговые образования в легком чаще всего могут быть обусловлены воспалительной инфильтрацией легочной ткани при острой пневмонии, очаговом туберкулезе и других заболеваниях легких. Решающим рентгенологическим признаком является распространенность и локализация очаговых теней. Одиночный очаг в любом отделе легкого, особенно вне верхушки и подключичной области у пожилых людей, встречается при раке легкого. Расположение очагов в верхушках и подключичных зонах характерно для туберкулеза. При этом для свежих туберкулезных очагов характерны нерезкие, «размытые» контуры и малоинтенсивная тень, тогда как более старые очаги отличаются более четкими, ровными контурами и более интенсивным затемнением. Со временем нередко происходит обызвествление туберкулезных очагов и они становятся особенно плотными. Так, у многих пациентов, перенесших в прошлом первичный очаговый туберкулез, на рентгенограммах можно обнаружить старый обызвествленный очаг в легком (очаг Гона) (рис. 56) и обызвествленные лимфатические узлы в корне легкого. Важной особенностью очагов бронхогенной туберкулезной диссеминации является их склонность к слиянию. Очаги инфильтрации занимают практически все легочное поле, становятся крупнее, их тени более интенсивны.  7. Синдром обширной очаговой диссеминации: - туберкулез; - саркоидоз; - карциноматоз; - пневмокониоз; - отек легких. Под легочной диссеминацией понимают распространение в легких множественных очаговых образований. При диффузной диссеминации эти очаги густо рассеяны в легких. Принято различать четыре типа высыпаний: 1) милиарные – размером очагов 1–2 мм (милиарный туберкулез, пневмокониозы, венозный застой в легких), 2) мелкоочаговые – размером очагов 3–4 мм (ревматические заболевания, хронический гематогенно-диссеминированный туберкулез); 3) среднеочаговые – размером очагов 5–8 мм (пневмония, метастазы злокачественных опухолей); 4) крупноочаговые – размером очагов 9–12 мм (отек легких, метастазы злокачественных опухолей). Причины синдрома диффузной диссеминации: – диссеминированный туберкулез легких (острый, подострый, хронический); – очаговая пневмония при сепсисе; – карциноматоз (метастатическое поражение легких – гематогенные и лимфогенные метастазы); – пневмоканиозы; – саркоидоз; – ацинозно-дольковый отек легких; – гемосидероз Так, для острого гематогенного диссеминированного туберкулеза характерна диффузная симметричная (зеркальная) мономорфная милиарная диссеминация при наличии клинического синдрома лихорадки. Для подострого и хронического диссеминированного туберкулеза характерна локализация в верхушечных, задних сегментах (S2, S6, S10), неравномерность диссеминации, полиморфизм очаговых теней, склонность к слиянию и распаду, наличие фиброзных изменений При метастатической диссеминации имеет место преимущественно локализация в нижних и средних легочных полях, верхушки легких чаще свободны, как правило, нет слияния и распада, могут быть расширены лимфатические узлы в корнях (метастатическая диссеминация).  8. Синдром изменения легочного рисунка: - усиление легочного рисунка: пневмофиброз, застой в малом круге кровообращения; - ослабление легочного рисунка: эмфизема, гипоперфузия малого круга; - деформация легочного рисунка: хронический бронхит, пневмосклероз. Различают четыре типа изменений легочного рисунка (рис. 64): 1) усиление и обогащение легочного рисунка. характеризуется увеличением количества элементов в единице площади легочного поля и увеличением в объеме самих элементов. Наблюдается при усиленном притоке артериальной крови в легкие или затрудненном оттоке крови из легких, острых воспалительных поражениях межуточной ткани легких, васкулитах; 2) обеднение рисунка. характеризуется уменьшением количества элементов легочного рисунка на единицу площади легочного поля. Имеет место при артериальном малокровии легких в случае некоторых врожденных пороков сердца или вздутия легочной ткани, наблюдающемся при обтурационной эмфиземе; 3) ослабление легочного рисунка. характеризуется заметным ослаблением или даже исчезновением нормального рисунка в легочном поле. Наблюдается в случаях диффузной очаговой диссеминации, когда тень сосудов прикрывается многочисленными очагами; 4) деформация легочного рисунка. характеризуется нарушением обычной архитектоники легочного рисунка и отсутствием четкости наружных контуров элементов легочного рисунка. Наблюдается при хроническом бронхите, пневмосклерозе, а также лимфогенных и гематогенных формах туберкулеза 9. Синдром изменения корней легких (изменение величины, формы, структуры, контуров): - опухоли и метастазы; - лимфома; - туберкулезное поражение лимфоузлов; - аневризма легочной артерии; - застой по малому кругу. Изменения корня легкого выражаются в его увеличении, нарушении структуры, уплотнении, а иногда и увеличении бронхопульмональных и трахеобронхиальных лимфатических узлов. Анатомической основой данного синдрома являются инфильтрация клетчатки ворот легкого, склероз клетчатки корня легкого (деформация корня); увеличение и обызвествление лимфатических узлов в корне легкого Алгоритмы описания патологических образований в легких и средостении, клиническая интерпретация, цели и возможности выявления различных заболеваний.  Костный компонент: грудная клетка правильной формы (усеченный конус). С обеих сторон симметрично определяются тени ребер с четкими непрерывными контурами. Задние отделы ребер идут от позвоночника, их ход горизонтальный. Передние отделы ребер имеют хрящевую часть, их изображение как бы обрывается, не доходя до грудины, они обращены выпуклостью вниз. Межреберные промежутки равномерны по ширине. Тени ключиц симметричны. Лопатки выведены латерально. Мягкие ткани: в верхней части снимка параллельно ключицам видны дупликатуры кожных складок. В нижних отделах видны тени молочных желез с четкими нижними контурами. Наружный контур стенки грудной полости сформирован малоинтенсивными тенями кожи, подкожной клетчатки и мышц. Диафрагма: ограничивает грудную полость снизу. Представлена правым и левым куполом. Правый купол расположен на уровне 6-го ребра, левый — на уровне 7-го ребра. Под правым куполом определяется интенсивная гомогенная тень печени. Под левым куполом — просветление неправильной формы (газовый пузырь желудка). Плевральные синусы: синусы прозрачны. Реберно-диафрагмальные синусы представляют собой острый угол между диафрагмой и ребрами, сердечно-диафрагмальные — между диафрагмой и тенью сердца. Легкие: легочные поля располагаются по обе стороны от позвоночника. Прозрачны. На фоне легочных полей виден легочный рисунок. Легочный рисунок представляет собой малоинтенсивные полоски, овалы, круги размером до 1 мм. Легочный рисунок наиболее выражен в прикорневых отделах, ослабевает по направлению к периферии и перестает дифференцироваться на расстоянии 1 см от латеральных краев легочных полей. На уровне 2–4-го межреберий справа и на уровне 2–4-го ребер слева определяются корни легких. Правый корень полностью визуализируется и делится на головку, тело и хвост. Толщина правого корня в области тела не более 1,5 см. Левый корень частично экранирован срединной тенью (визуализируется только головка). Срединная тень: срединная тень высокой интенсивности, гомогенная. Левая граница срединной тени не выходит за левую среднеключичную линию. Левый контур образован 4 дугами (1 — дуга аорты, 2 — легочная артерия, 3 — левое предсердие, 4 — левый желудочек). 2-я и 3-я дуги левого сердечного контура несколько западают и образуют талию сердца. Правый контур образован 2 дугами (1 — восходящая аорта + нижняя полая вена, 2 — правое предсердие). ПЕРВИЧНЫЙ КОМПЛЕКС Рентгенологическая картина: Помельцов К. В. указывает, что рентгенологический метод в ранней фазе процесса позволяет выявить только реактивно-перифокальное воспаление вокруг л/узлов и легочный фокус, эти изменения и квалифицируются как инфильтративная фаза первичного туберкулезного комплекса (легочный аффект, лимфангоит, лимфаденит). Признаки: 1. Тень корня увеличена в размере (как в ширину, так и в длину). 2. Корень деформирован 3. Наружный контур тени корня размыт. 4. Структура корня нарушена (просвет промежуточного бронха смазан или не прослеживается). 5. В легочной ткани, в ее вентральных (субплеврально) отделах, чаще в передних сегментах – S 3, 4, 5, определяется затемнение неоднородной структуры, средней или высокой интенсивности, с нечеткими контурами (пневмоническая стадия по Помельцову К. В.), сливающимися с тенью корня. Фаза организации и уплотнения характеризуется рассасыванием перифокального воспаления вокруг первичного очага и регионарных л/узлов, уменьшением в размерах легочного и железистого компонентов и их дифференциацией. Между ними прослеживается лишь линейная тень лимфангоита – симптом «биполярности». При дальнейшем благоприятном течении процесса наступает фаза кальцинации. В этой фазе на периферии легочного поля определяется мелкий, чаще единичный очаг высокой интенсивности с четкими контурами (очаг Гона), а также обызвествленные л/узлы в корне легкого. В том случае, если отмечается прогрессирование процесса, т. е. развивается осложненный первичный комплекс, то в легочном фокусе определяется участок эксцентрично расположенной деструкции и в окружающей легочной ткани группа очаговых теней. Кроме того, вследствие значительного увеличения л/узлов и компрессии соответствующих бронхов может нарушаться бронхиальная проходимость. В результате развития декомпенсированного ателектаза(гиповентиляции), особенно в S4- 5, появляются условия для хронизации процесса |