Автоматизация. Автоматизация ТП_Романов В.Ю.. Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине Автоматизация технологических процессов

Скачать 1.06 Mb. Скачать 1.06 Mb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» Камышинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» Кафедра «Технология текстильного производства» Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Автоматизация технологических процессов» Направление 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий Группа КТЛ-181сз Курс 3 Семестр 5 Камышин 2020 г. Тема: Исследование систем автоматического регулирования технологических процессов ткацкого производства по заданной структурной схеме

Оформление семестрового задания. Семестровое задание должно быть выполнено на листах формата А4 в соответствии с правилами ЕСКД. Варианты заданий по выполнению семестровой работы

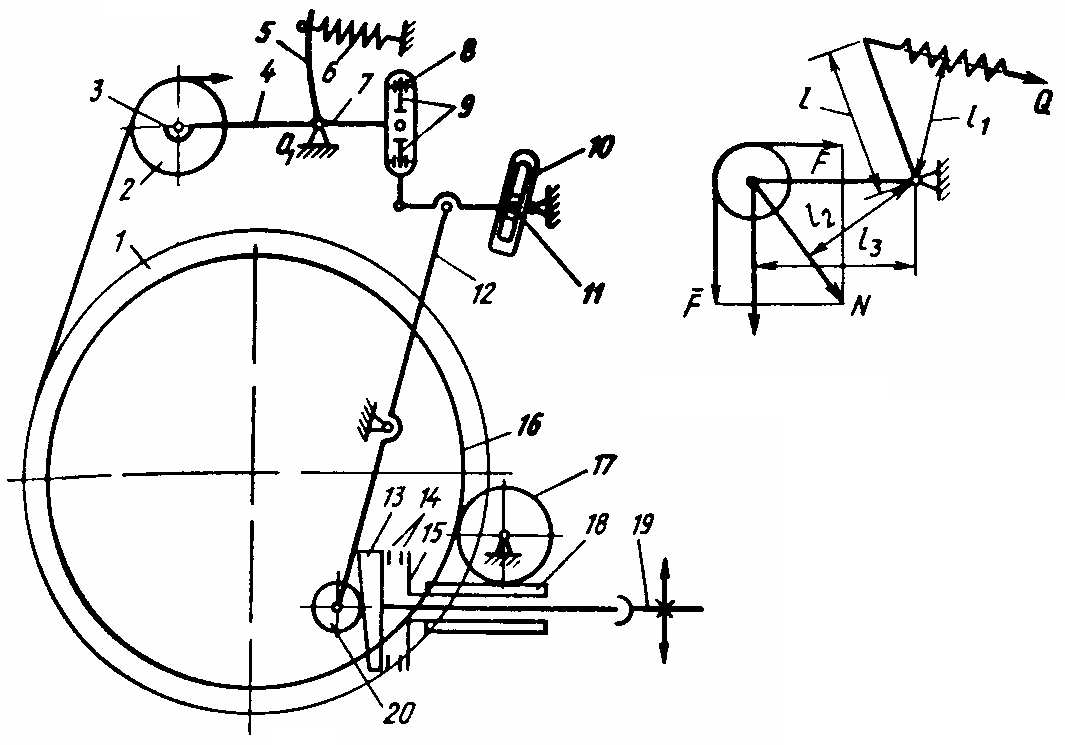

Рекомендуемая литератураПетелин Д.П.. Автоматизация производственных процессов текстильной промышленности. Легпромбытиздат.- М., 1991-1995 г., книга 1-5.. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности/ Учебное пособие. – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2007.-648с. Справочник по хлопкоткачеству, Москва , 1980 г. Справочник по шерстоткачеству./ под ред. Головастикова Б.Е. ЛИ, 1975 Переработка химических волокон и нитей : Справочник / Под общ. ред. Б.А. Маркова, Н.Ф. Сурниной . - М. : Легпромбытиздат , 1989 . - 744с. Пример решения контрольного задания  где Решение1. Подбор технологического процесса. Для данной модели был выбран процесс отпуска основы с ткацкого навоя в зону формирования ткани. Механизм, осуществляющий эту операцию, называется основный регулятор. Назначение основного регулятора в поддержании соответствующего натяжения основы и в обеспечении автоматической подачи основы соразмерно с навиванием ткани на товарный валик. Принцип работы основного регулятора заключается в следующем.  Рисунок 1 – Схема основного регулятора Основа, сматываемая с навоя 1, огибает скало 2, которое свободно вращается в подшипниках 3. Подшипники расположены на рычагах 4, которые могут поворачиваться вокруг оси О1. С рычагами 4 болтами соединены рычаги 5, на которые действуют пружины 6. Рычаги 4 и 5 и пружины 6 расположены с обеих сторон станка. К рычагам 4 и 5 (с правой стороны станка по ходу движения нитей основы) крепится рычаг 7, палец которого входит в прорезь тяги 8. Регулировочные болты 9 устанавливают таким образом, чтобы между их головками и рычагом 7 был зазор (между верхним болтом и рычагом 2мм, а между нижним и рычагом таким, при котором обеспечивается свободное качание рычага при нормальном натяжении основы). Нижний конец тяги 8 соединен с кулисой 10, которая имеет прорезь, может перемещаться относительно неподвижного пальца 11. Кулиса 10 с помощью рычага 12 связана с роликом 20, который может касаться профилированного выступа диска 13. Ведущий диск 13 жестко закреплен на конце валика, который с помощью шлиц соединен с наборным валиком 19, получающим движение от главного вала станка. Ведущий диск 13 вместе с валиком может перемещаться по шлицам вдоль оси валика 19. К диску 15 может прилегать ведомый диск 13. На соприкасающихся поверхностях диска наклепаны тормозные прокладки 14. С помощью червяка 18 движение передается червячной шестерне 17, составляющей одно целое с корпусом дифференциала, далее движение передается навойным шестерням 16 и, следовательно, навоям. В условиях увеличивающегося натяжения основы скало опускается, а конец рычага 7 идет вверх, упирается в регулировочный болт 9 и при дальнейшем своем движении несколько поднимает тягу 8. При этом кулиса повернется по часовой стрелке и тем самым приблизит ролик 20 к ведущему диску 13, имеющем профилированный выступ. Диск 13 переместится вправо и через фрикционные диски войдет в зацепление с ведомым диском 15. При этом диск 15 повернется на больший угол, чем при нормальном натяжении основы и, следовательно, на больший угол будут повернуты навои. Таким образом, при возрастании натяжения основы увеличивается ее отпуск, с ткацких навоев и вследствие этого выравнивается натяжение. Данный механизм наиболее полно обеспечивает технологический процесс для заданной модели. В модели имеется отрицательная обратная связь, которая в данном механизме выражается через скало. Принцип работы основного регулятора следующий: при увеличении натяжения основы регулятор отпускает большую длину, при уменьшении - меньшую. На основе заданной модели будем изучать влияние изменения натяжения нитей основы на их деформацию, следовательно: -входной параметр X - натяжение основы F, сН -выходной параметр Y- деформация нитей Тогда передаточная функция W1 (р) будет описывать изменение натяжения при зевообразовании, а W2 (р) - прибой уточной нити бердом. Передаточная функция W3 (р)-отражает реакцию механизма на изменение натяжения. Передаточная функция W1 (р) описывается следующим образом: где К1- отражает такие параметры, влияющие на процесс зевообразования, как: -высота зева -длина передней части зева ; -заступ; -чистота зева; -вид зева (открытый, закрытый, полуоткрытый) Т1- постоянная времени, отражает параметры зависящие от времени: -скорость поднятия ремизок; -время выстоя ремизок. Передаточная функция W2 (р) описывается следующим образом: Т2- постоянная времени, включающая в себя следующие параметры: - сила прибоя, сН Передаточная функция W3 (р)=Ко - описывает параметры: - угол поворота червячной шестерни. В заданной модели имеется обратная связь, которая описывается следующей зависимостью: где Wn(р)- передаточная функция прямой связи, в данной модели передаточная функция образующая прямую связь соединении параллелью. Wос(р)-передаточная функция обратной связи. Тогда используя формулу параллельного соединения получим: Wn(р)= W1 (р)+ W2 (р)  В итоге у нас получается Перемножим «крест-накрест» и получим Для упрощения записи можно ввести новые обозначения: а=Т1+Т2+К1КоТ2+КоТ1 в=КоК1+Ко+1 с=К1Т2+Т1 z=К1+1 Т1Т2Y(p)p2+а Y(p) р+ вY(p)=сХ(р)р+zХ(р) Произведем обратное преобразование Лапласа и получим:  |

;

;