«Миграционная политика России». Миграционная полит реферат. Миграционная политика России

Скачать 145.72 Kb. Скачать 145.72 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Санкт-Петербургский государственный экономический университет Реферат по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» Тема: «Миграционная политика России» Санкт-Петербург 2018 СОДЕРЖАНИЕ Введение ……………………………………………………………………………..3 1. Анализ внешних и внутренних факторов миграционной среды РФ ………….4 2. Статистический анализ миграционных потоков Российской Федерации ………………………………………………..…………..14 3. Пути совершенствования политики в сфере миграции России ....……….…..17 Заключение ……………………………………………………………….….……..22 Список использованных источников …………………….………………………24 ВВЕДЕНИЕ Миграция населения играет существенное значение в развитии общества. Будучи одной из форм адаптации людей к меняющимся условиям жизни сообщества, миграции оказывают значительное влияние на географию, структуру и динамику населения мира – от отдельных населенных пунктов и районов до целых стран и континентов. Непродуманная миграционная политика ведет к увеличению доли незаконной миграции, росту преступности, наркомании, коррупции, созданию напряженной обстановки в обществе. Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами: Решение проблем в сфере миграционных отношений считается обязательным условием, с одной стороны, упрочения демократии и соблюдения прав человека, интеграции России в мировое сообщество, а с другой – укрепления национальной безопасности страны. Объект исследования – миграционная политика. Предмет исследования – процесс формирования политики в сфере миграции России. Цель работы – подробное изучение Задачи для реализации цели: 1. Провести анализ внешних и внутренних факторов миграционной среды РФ; 2. Выполнить статистический анализ миграционных потоков Российской Федерации; 3. Рассмотреть пути совершенствования политики в сфере миграции Российской Федерации. Общими вопросами миграции населения занимаются H.A. Воронина, А.Г. Гришанова, В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. В их работах раскрыты общие причины, оказывающие воздействие на массовую миграцию. 1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ МИГРАЦИОННОЙ СРЕДЫ РФ Глобализация неминуемо привела к увеличению человеческой мобильности. Параллельно с этим поднялся уровень миграции. Следует отметить, что Российская Федерация является привлекательным регионом для мигрантов в своем геополитическом регионе. Первые значительные миграционные потоки из Центральной Азии начались в 70–80-х годах и были связаны с ухудшением социального самочувствием русскоязычного населения, которое постепенно ухудшалось; что было обусловлено изменением идеологической и политической ситуации в СССР [14, с.43]. Характерной особенностью этого периода был тот факт, что социальный статус большей части мигрантов на новом месте значительно снижался, а многие русскоязычные жители крупных городов Средней Азии и промышленных центров были вынуждены укрываться в сельской местности и менять свою престижную профессию на рабочую специальность. Большинство людей лишались при смене места жительства большой части имущества, прежде всего недвижимости, не имея возможности продать ее или оставить в собственности. С 1980-х годов для передвижения русскоязычного населения из республик Средней Азии привлекательными местами стали центральная часть России и Урал; особенно массовым поток иммигрантов стал в начале 1990-х годов. В основном родину оставляли трудоспособные мужчины, которые «стремились по возможности перевезти свои семьи после того, как обоснуются сами» [11, с. 126]. Вторая волна мигрантов из Таджикистана была связана с разрухой, безработицей и политической нестабильностью. Значительную роль в данном миграционном потоке играли «представители интеллигенции, которые благодаря наличию специальности и знанию русского языка рассчитывали на достойное положение в России. Третья волна миграции была по-прежнему связана в большей степени с массовым потоком граждан Таджикистана, которые покидали республику из-за экономических факторов: безработицы и критически низкого уровня жизни, связанного с аграрным перенаселением [4, c.47]. Мигранты трудовой сферы из этой страны Средней Азии уже имели в России определенную базу благодаря предыдущим волнам миграции, произошедшим по политическим причинам. Ранее переехавшие родственники и земляки стремились помогать вновь прибывшим в обустройстве и поиске работы. Позднее в Российскую Федерацию стали приезжать мигранты из Узбекистана и Кыргызстана. Их поток которых значительно увеличился начиная с 2002–2003 годов, с тех пор как Россия спустя некоторое время преодолела последствия кризиса 1998 года и ситуация в экономике стала улучшаться, в основном за счет благоприятной конъюнктуры на мировых рынках нефтепродуктов. Российская Федерация привлекала трудовых мигрантов, так как здесь непрерывно росла необходимость в трудовых ресурсах, у населения в крупных городах и в ряде материально благополучных регионов отмечалось увеличение денежных средств. В мегаполисах стали востребованы разные частные службы и услуги, такие как извоз, строительство и ремонт, приезжим можно было устроиться на неквалифицированные рабочие места в сфере жилищно-коммунального хозяйства и торговли, а также на те или иные промышленные предприятия. Миграция была обусловлена массовой безработицей и крайне низкими зарплатами. В Таджикистане по разным источникам, число внешних трудовых мигрантов в 2017 году составляло от 500 тыс. до 1 млн. человек, а безвозвратный миграционный отток из страны насчитывал 10,8 тыс. человек. В числе мигрантов из Таджикистана преобладали сезонники: 86% мигрантов работали за рубежом с весны до осени. Удельный вес сельских мигрантов к общему числу внутренней и внешней безвозвратной миграции «доходил до 50%, а ведь сельские жители – это, как правило, люди с крайне низким уровнем образования и правового сознания, не имеющие специальности и почти без знания русского языка» [10, с. 14]. Неудивительно, что заработки выходцев из Таджикистана были одними из самых низких заработков среди рабочих мигрантов из СНГ, следовательно их семьи на родине получали крайне низкие доходы от миграции. Опрос таких 31 хозяйств показал, что в среднем один трудовой мигрант пересылал родным за 2017 год около 1000 долларов, то есть ежемесячно – от 50 до 100 долларов [14, с.44]. О миграционной ситуации в Узбекистане можно говорить, основываясь на поступающих из этой республики источников, однако, не всегда, правдоподобным. «По данным за 2016 год, отрицательное сальдо миграции «составило 102 тыс., а в 2017 году 65,5 тыс. человек, причем из республики эмигрировало около 98 тыс. человек, что на 12,3 тыс. больше, чем в 2016 году. Основной поток мигрантов шел в Россию (68% всех внешних миграций) и в соседний Казахстан (26 %)» [13]. На основе национальной статистики, в миграционных процессах ежегодно принимают участие около 0,9 % населения страны, впрочем эти данные наталкивают на мысль о возможной манипуляции с цифрами и, соответственно, об отсутствии желания правительства Узбекистана подтверждать существование проблем трудовой миграции и каким-то образом ее регулировать. Кыргызстан, подобно своим соседям – преимущественно аграрная страна с крайне слабо развитым производством. Этот факт предопределяет высокую степень безработицы на внутреннем рынке труда и напряженность в сфере землепользования, поскольку наличие земельного участка является важнейшим условием обеспечения семьи продуктами питания. После политического переворота 2016 года начались самозахваты земли, цены на нее выросли, в различных регионах республики произошел ряд конфликтов из-за передела собственности. Однако наличие зарплаты или пенсии далеко не спасало жителей Киргизии от бедности и даже нищеты, поскольку среднемесячная зарплата низка. миграция трудовой сферы из Киргизстана является определяющим индикатором экономической ситуации в стране. Согласно информации Национального статкомитета, количество экономически активного и трудоспособного населения в Киргизии составляет почти 3 млн. человек, из которых в республике занято около 2 млн. (65%), а за пределами – более 500 тыс. человек. По данным Международной организации труда, в данный момент за пределами Кыргызстана трудятся примерно 500 тыс. человек Кыргызской Республики, однако эксперты из самой Киргизии считают, что их число превышает 1,2 млн. человек, то есть 25% всего населения республики, в том числе более 80% этнических киргизов в трудоспособном возрасте до 35 лет. Свыше 63% трудовых мигрантов – это рабочие, инженеры, врачи, преподаватели и учителя, имеющие квалификацию. О реальном количестве трудовых мигрантов только в РФ можно судить по обращению президента Киргизии в адрес В.В. Путина, в котором он просил выделить квоты для трудовых мигрантов из этой Кыргызстана на 500 тыс. человек [10, с. 22]. Большая часть мигрантов из Кыргызстана находится в России незаконно. Правительство Кыргызстана пытается содействовать трудоустройству этнических киргизов за пределами государства при условии сохранения ими гражданства республики, создан отдельный орган – госкомитет по миграции, который отвечает за учет всех трудовых мигрантов, установление и сохранение связей с киргизскими диаспорами за границей [13]. Довольно хорошие показатели развития экономики Казахстана, связанные с высокими ценами на нефть, устанавливают приемлемый уровень безработицы, зарплат и пенсий. С единственной страной Средней Азии, с которой у Российской Федерации установлен визовый режим, является Туркменистан. Именно поэтому выходцев из Туркменистана очень немного. Вместе с тем, правительство Туркменистана препятствует выезду своих граждан за пределы республики на заработки и может требовать выдворения назад лиц, незаконно уехавших в Россию, вменяя им ответственность за нарушение законодательства. Так как у Российской Федерации с Туркменистаном заключен договор о взаимной экстрадиции своих граждан при конфликте с законом, многие выходцы из Туркменистана стремились не оставаться в России, а обращаться в международные организации (например, в Красный Крест) с просьбой о предоставлении им политического убежища какой-нибудь европейской стране [7]. Несмотря на острую нехватку природных ресурсов, не менее трех среднеазиатских государств делают в своей экономической политике ставку на хлопководство. Со времен СССР в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане хлопок остается монокультурой, и хлопководство имеют огромное значение для экономики, играя решающую роль в определении направления социально-политического развития новых государств, общественно-политический строй и миграционное поведение граждан. Несмотря на то, что после распада СССР доля сельскохозяйственных угодий под хлопчатник немного уменьшилась, тем не менее в настоящее время хлопок преобладает в экспорте этих государств. В Казахстане и Кыргызстане - странах, где значение хлопка намного меньше по сравнению с Узбекистаном и Таджикистаном, были созданы менее авторитарные политические системы, с элементами либерализма, достигнуты некоторые достижения в отдельных сферах экономики [8, с.79]. Стратегии временных и постоянных мигрантов отличаются друг от друга, но между теми и другими нет четких границ, потому что небольшая доля временных мигрантов сомневается в своем выборе страны будущего проживания. Они считают, что если в течение нескольких лет у них получится адаптироваться и закрепиться в России, найти достойную работу и жилье, то возможно решат остаться здесь навсегда. В то же время, наличие семьи и родственников на родине, которым нужно помогать, пересылая заработанные средства, могут удержать людей от такого решения. Поэтому не все могут думать о радикальной смене жительства - к такой категории можно отнести одиноких молодых людей (и мужчин, и женщин), у которых нет обязательства перед родственниками, либо современные молодые пары, или даже семьи, которые по причине материального положения или безопасности были вынуждены навсегда покинуть свои дома [5, с.11]. В случае временных мигрантов отмечается выраженный половой дисбаланс: большая часть из них – мужчины трудоспособного возраста, чьи семьи остались на родине; которым мигранты отправляют большую часть своих доходов, ограничиваясь самым необходимым, и регулярно, если позволяют обстоятельства, примерно раз в год ездят навещать их на один-два месяца. Временные мигранты трудовой сферы не пытаются стать гражданами Российской Федерации, значительную их часть составляют выходцы из сельской местности, с низким уровнем образования и правового сознания, отсутствием требуемой квалификации. Именно они являются самой многочисленной однако самой незаметной для посторонних категорией мигрантов, так как вплоть до настоящего времени работодатели пользовались их правовой неграмотностью, используя данную категорию трудовых мигрантов с нарушением законодательства (не оформляя им разрешение на работу) и ставя, таким образом, в бесправное положение. Как показывает практика, очень часто сами мигранты трудовой сферы из стран Средней Азии не владеют русским языком, не имеют квалификации. Это связано и с тем, что до 2002 года в России не было соответствующего минимальным нормам законодательства о миграции [9, с.108]. Особенности стратегии трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана различаются в зависимости от социально-экономической ситуации в каждой стране. В более выгодном положении находятся представители Кыргызстана, которые заинтересованы главным образом в сбережении средства на приобретение недвижимости и обустройства собственного хозяйства в своей стране. Заработанные деньги вкладываются в покупку земли, строительство жилья и т.п. Тот факт, что многие опрошенные уже владеют собственным участком земли для возведения дома и обзаведения хозяйством, указывает на отсутствие столь же острой нехватки на этот ресурс в Кыргызской Республике, как это происходит в близлежащих Таджикистане и Узбекистане. Положение выходцев из Таджикистана и Узбекистана находятся еще сложнее, чем у трудовых мигрантов из Киргизии, так как многих из них толкает на приезд в Россию состояние обреченности и беспомощности: на родине у них нет перспектив когда-либо получить землю, достаточную для обеспечения продуктами своей семьи, в то же время нет способа найти доход, достаточный для того, чтобы прокормить семью. Большинство из них вынуждены не только уезжать на заработки в Российскую Федерацию, но и перевозить сюда семьи, не исключая маленьких детей, так как уровень и условия жизни в родной стране иногда не дают гарантировать им хоть немного приемлемое существование [6, с.81]. При сохранении своей этнической идентичности и социо-культурных связей с регионом выхода, некоторые мигранты постепенно адаптируются к российскому обществу и условиям жизни, опыт предшественников передается ими вновь прибывающим переселенцам. Люди, сумевшие адаптироваться на новом месте жительства и работы в Российской Федерации за нескольких лет, лично становятся очагом притяжения для своих земляков. Соответственно, миграционное поведение может измениться с желания остаться в России «временно» на «смену постоянного места жительства», если определенный человек окажется способным интегрироваться и достаточно успешным, чтобы найти приемлемую работу и жилье, если он продержится здесь несколько лет. Особенно это относится к образованным людям, знающим русский язык, имеющих квалификацию и установивших связи в России [11, с. 128]. Причины нынешних миграций между РФ и Казахстаном изменились. На первое место выдвинулись экономические факторы. Предпосылками высокой иммиграции населения из Казахстана в Россию в 21 веке послужили некоторые факторы. Во-первых, в Казахстане была введена новая пенсионная система и увеличен возрастной ценз при выходе на пенсию. В то время как в России сохранялась прежняя пенсионная система и производилась своевременная их выплата. Во-вторых, языковой фактор. Принят закон «О языках в республике Казахстан», значительно расширивший сферу использования государственного языка и уменьшил применение русского языка. В-третьих, исторические объекты, которые носили традиционно русские названия стали переименовываться на казахские. В 2000-х годах отмечается значительное снижение масштаба миграций. В частности, правовым фактором, повлиявшим на данную ситуацию, стало принятие в России законов «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно данным законам для граждан Казахстана, равно как и для граждан дальнего зарубежья, отменялись какие-либо льготы в предоставлении гражданства РФ. На значительное усовершенствование политики в сфере миграции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан оказало влияние их вступление в Зону Свободной Торговли и Таможенный Союз, предполагающий единую таможенную территорию. Внутри этой территории в совместном обмене-торговле товарами пропадают таможенные пошлины и ограничения экономического характера, кроме того используются единые таможенные тарифы при торговле с третьими странами [9, с. 91]. Бурный рост торговой деятельности между Российской Федерацией и республикой Казахстан свидетельствует о том, что потоки миграции между странами продолжат иметь в большей степени экономический характер. Подписание в программы долгосрочного экономического сотрудничества между Правительством России и Правительством Казахстана до 2020г. способствует продолжающемуся развитию экономического сотрудничества и укреплению торгово-экономических связей между государствами. В 2014 году между Казахстаном, Россией и Беларусью было подписано соглашение о создании Евразийского экономического союза. Позже к нему примкнули Армения и Кыргызстан. Этот документ облегчил движение товаров, услуг и капитала в пределах союза. Нововведения затронули, в частности, вопрос приема на работу граждан Казахстана в 2016 году [6, с.49]. Для Казахстана миграция в РФ в данный период времени – прежде всего расширение трансграничного сотрудничества, а также всплеск, вызванный выгодным для Казахстана соотношением валютных курсов и условий кредитования. 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Значение миграционного коридора между Россией и странами Центральной Азии нельзя переоценить. На сегодняшний день граждане среднеазиатских стран составляют чуть более 40% от общего количества иммигрантов [7]. Примечательно, что приток населения в России во многом обязан именно этому явлению. Подобный масштаб миграции несет в себе серьезные политические, экономические, демографические и социальные последствия, как для России, так и для стран Центральной Азии. С одной стороны, миграция трудовой сферы стала одной из форм экономической и политической интеграции бывших советских республик и поспособствовала образованию ЕАЭС. С другой, среднеазиатский миграционный коридор является источником многих проблем и давно стоит в российской политической повестке дня. Особенно остро данная проблема наблюдается в области охраны труда. Многие студенты, приезжающие из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии или Казахстана после окончания ВУЗа остаются и работают в РФ. Таким образом, студенческую миграцию можно рассматривать как первый этап трудовой. Что касается последней, то по данным ФМС РФ в 2016г. в России прибывало свыше 3,3 млн. граждан среднеазиатских стран, что составляет около 60% от общего числа трудовых мигрантов. Следует отметить, что во всех 40 странах Центральной Азии количество мигрантов отличается в зависимости от социально-экономического положения страны. Таблица 1 – Оценка количества трудовых мигрантов, работающих за пределами своих стран за 2017 г.

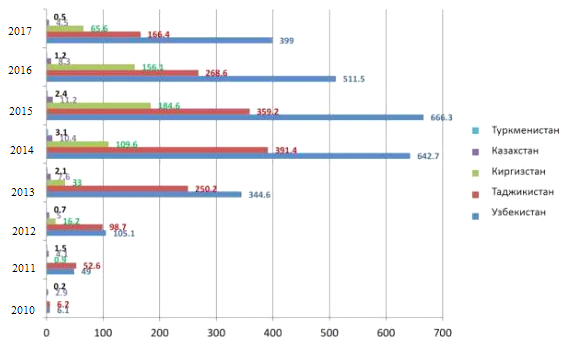

Из таблицы 1 видно, что в номинальном выражении лидером в импорте мигрантов является Узбекистан. В относительном же выражении вперед вырвался Таджикистан, где страну покидает чуть менее половины экономически активного населения. Также необходимо заметить, что помимо России, принимающей страной для многих трудовых мигрантов из Центральной Азии, является Украина, США и Израиль. Наибольшее количество трудовых мигрантов прибывает в Россию из Узбекистана (рисунок 1).  Рисунок 1 – Оценка количества трудовых мигрантов, работающих в России По данным ФМС РФ пик трудовой миграции из Узбекистана пришелся на 2009г., после чего их численность начала постепенно снижаться. На втором месте по численности мигрантов – граждане Таджикистана. Что касается сферы работы трудовых мигрантов, то чаще всего они трудятся на транспорте, в сельском хозяйстве, жилом и дорожном строительстве, а также ЖКХ. Следует отметить, что в разных регионах превалируют разные отрасли экономики, где задействованы мигранты трудовой сферы (рисунок 2). Можно отметить, что от региона к региону мигранты трудовой сферы задействуются в разных отраслях экономики. Так, в Москве и Московской области граждане среднеазиатских стран работают, в основном, в строительном секторе. В Южном и Приволжском Федеральных Округах мигранты трудятся в сельскохозяйственном секторе. В областях Центрального Федерального Округа, таких как Владимирской, Ивановской, Тульской и Рязанской областях они задействованы в промышленном секторе, а на Урале превалирует торгово-обслуживающая отрасль. Исследования показывают, что в 2000-х гг. население среднеазиатских стран стало гораздо активнее эмигрировать в целях трудоустройства. Все более заметную роль в данном миграционном потоке играют следующие социальнодемографические группы: жители аграрных регионов, небольших населенных пунктов, женщины и молодые люди. По данным Московского Бюро по правам человека, в начале столетия в стране насчитывалось около 600 тыс. 43 трудовых мигрантов, которые жили в «рабских» условиях, что составило 20% от общего числа трудовых мигрантов в РФ. Мигранты превращаются в рабов во многом в связи с наличием долгов: они вынуждены платить по разным оценкам от 2 тыс. руб. криминалу только для того, чтобы приехать в Россию и уехать домой [5, с. 13]. В своем докладе от 2012г. Государственный Департамент США включил Россию в список стран с третьим наихудшим уровнем соблюдения стандартов, прописанных в Акте о противодействии торговли людьми и насилия над ними (Trafficking and Violence Protection Act). Многие организации дают разные оценки по количеству трудовых мигрантов, живущих в условиях фактического рабства. Например, по данным Центра Миграционных Исследований можно говорить о 1–1,5 млн. человек, а в соответствии с оценками некоторых неправительственных организаций, в России проживают около 4 млн. мигрантов, которые эксплуатируются в условиях близких к рабству [10, с. 24]. В 2014 году миграция трудовой сферы из Средней Азии сократилась незначительно. Очевидным стало сокращение трудовой миграции из Средней Азии в России в 2015 году. С 20 января 2016 г. она снизилась на 8,4%, снизившись за десять с половиной месяцев на 367 тыс. человек. При этом численность работающих в России жителей Казахстана, напротив, увеличилась на 72,6 тыс. (12%), Киргизии и Туркмении – почти не поменялась, зато Таджикистана – на 103 тыс. (10,3%), а Узбекистана – сократилась на 335 тыс. (15,1%). За восемь месяцев 2018 года Россия сохраняла положительное сальдо миграционных потоков со всеми постсоветскими государствами кроме Узбекистана, число въезжающих в Россию из которого меньше, чем число выезжающих. Наибольший приток трудовых мигрантов на данный период времени дают два члена Таможенного союза Казахстан и Армения, затем Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Беларусь. Неожиданное лидерство Казахстана в списке стран-поставщиков трудовых мигрантов может означать, что эту страну используют в качестве транзитного пункта для переезда в Россию жители Таджикистана и Узбекистана. Ранее в мигрантских организациях сообщали, что с той же целью используется программа по переселению соотечественников, по которой в Россию приезжают этнические среднеазиаты, а не русские [4, с. 47]. Одна из самых экономически благополучных стран постсоветского пространства Казахстан, как и Россия, сейчас сама страдает от наплыва гастарбайтеров из Средней Азии. Приток приезжих из самого Казахстана в Россию до сих пор оставался незначительным, особенно по сравнению с миграционным потоком из Таджикистана и Узбекистана. Однако ужесточение политики в сфере миграции в России в последние годы сильно затруднило многим переезд. Миграционные льготы сохранили лишь страны-члены Таможенного союза, в который входит Казахстан. 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ На сегодняшний день Российская Федерация является страной-получателем мигрантов. Причина притока иностранных граждан в Россию кроется не только в том, что Россия располагается в центре множественных миграционных потоков, но и в специфике политики государственных лидеров, с помощью которых в Российскую Федерацию стало прибывать больше трудящихся мигрантов. К середине 21 века население России «может опуститься до уровня середины 20 века, а по пессимистичным прогнозам опустится еще ниже. Таким образом, все развитые страны стоят перед той же альтернативой, что и Россия: смириться с сокращением своего населения или согласиться на прием большого количества мигрантов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Высоки показатели миграции из региона Средней Азии. В Российскую Федерацию едут граждане со специфическим менталитетом «среднеазиатских русских»; отсюда возникновение социо-культурных барьеров между «местными» и «приезжими». В 2015 году были введены новые нормы, которые остались действующими и в 2016 году. К примеру, был введен трудовой патент, а также экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства; отменена обязанность передавать информацию об иностранцах в ФНС; ТК РФ дополнился положениями о регулировании труда иностранных работников. Прием на работу граждан разных стран отличается. Трудоустройство иностранцев зависит от того, в каком статусе они находятся на территории страны: 1) временно пребывающий: есть миграционная карта, но нет вида на жительство и разрешения на временное проживание – может находиться на территории РФ на основании визы или в безвизовом порядке; 2) временно проживающий: получил разрешение на временное проживание в РФ, которое выдается на 3 года; 3) постоянно проживающий: есть вид на жительство, на который можно претендовать после того, как прожил в России 1 год – вид на жительство дается на 5 лет, его можно продлевать. 4) отдельная категория иностранцев — высококвалифицированные специалисты, чья работа в России будет оплачиваться в размере не менее 83500 руб. в месяц для занятых в научно-исследовательской, туристической, медицинской сфере и не менее 167000 руб. в месяц для задействованных в иных отраслях экономики. Основная причина миграции в РФ – экономическая, но это не единственный фактор. Она, также, может быть вызвана политическими, религиозными, национальными, экологическими, природными и другими причинами [3, с.52]. Российская Федерация остается на сегодняшний день одним из крупнейших центров притока мигрантов, и имеет положительное миграционное сальдо, то есть в страну въезжает больше людей, чем ив нее выезжают. Общий прирост населения в Российской Федерации во многом обязан миграционному приросту, а его увеличение остается важной задачей российской политики на будущие десятилетия. Россия находится у истоков развития обоснованной с научной точки зрения системы управления миграционными процессами. Экономические выгоды от увеличения масштабов миграции – это увеличение доли экономически активного населения, так как прежде всего трудоспособное население традиционно является более активным в миграционном движении. Российские законодатели должны быть заинтересованы в облегчении процедуры получения гражданства и вида на жительства именно для узкоспециализированных сотрудников, которые являются дефицитом на бирже руда в РФ. Однако, необходимо проводить постоянный мониторинг, чтобы в результате миграционные процессы не стали неконтролируемыми. Наращивание числа внешних мигрантов следует проводить обдуманно. В период массовой миграции в 90-ые годы, количество русских репатриантов в пределах СНГ значительно сократилось, и их заменяют граждане Средней Азии – узбеки, таджики, киргизы, туркмены, казахи. Необходимо помнить, что, несмотря на общее историческое прошлое, страны ближнего зарубежья сегодня сильно не похожи на Россию в культурном и общественно-политическом плане. Их масштабная и неконтролируемая миграция может оказать к отрицательное воздействие на социальные и экономические сферы России. Исходя из вышесказанного, важно работать не только над количеством мигрантов, но и над их «качеством». Более того, эти трудовые ресурсы занимаются не традиционными, что было бы более разумным, ремеслами (например, сельхозработы), а устремились работать в городской сфере, связав себя со строительством, транспортом, сферой общественного питания и т.д. То есть мигранты трудовой сферы задействованы сейчас в тех секторах, где качество рабочей силы является зачастую жизненно важным условием, поскольку они неразрывно связаны со здоровьем и жизнью людей [4, с.54]. К тому же слабо используется потенциал российской системы образования для большинства мигрантов из Средней Азии (за исключением Казахстана). Тогда как миграция с целью обучения могла бы позволить получить не только высококвалифицированных, но и хорошо интегрированных в РФ рабочих. Но законодательство РФ серьезно ограничивает трудовую деятельность во время учебы, что существенно уменьшает привлекательность страны для мигрантов. Притягивание наибольшего числа «полезных» мигрантов на территорию Российской Федерации из иных государств – одна из приоритетных задач политики в сфере миграции. Привлечение «полезных» мигрантов на территорию Россию будет отчасти компенсировать естественную убыль населения и пополнять количество трудоспособного населения. Российской Федерации в нужны высококвалифицированные специалисты, а для привлечения этой категории мигрантов, часто только одних экономических стимулов недостаточно. Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» Федеральная миграционная служба Российской Федерации упразднена. Правопреемником упраздненной службы стало Министерство внутренних дел. Ранее ведомство ФМС уже находилось в составе МВД, но в 2015 году стало самостоятельным подразделением. Следует также оптимизировать и работу сотрудников, в том числе проводить специальные курсы, обучающие работе с гражданами и мигрантами, включающие в себя и изучение культуры мигрантов, которые могли бы помочь избежать конфликтов [11, с.130]. По части миграции рабочей силы и роста миграции населения в Концепции демографического развития рассчитан набор методов: контроль наплыва мигрантов, приезжающих на постоянное место жительства, формирование условий для мобилизации трудовых мигрантов, повышение качества инструментов регистрации, учета и контроля, сокращение числа незаконных мигрантов. Миграционные процессы в Российской Федерации имеют непростой и многозначный характер, они оказывают как положительно, так и отрицательно влияют на социально-экономическую и политическую атмосферу в стране: Среди положительных аспектов: миграция позволит ослабить демографический кризис (который действительно угрожает безопасности страны национальной безопасности) и возместить естественную убыль населения страны, гарантировать более динамичное перераспределение коренного населения и рабочей силы в ситуации возобновленной активности экономики и надвигающемся при этом территориальном и отраслевом дисбалансе. С другой стороны, усиливаются наплывы нелегальной иммиграции (включая трудовую), возникает чрезмерное сосредоточение иммигрантов в ряде регионов страны, и попутный этому феномену неуправляемый рынок товаров и услуг, наркобизнес, обострение криминальной обстановки и т.д. [9, с.85]. Еще одной из приоритетных задач политики в сфере миграции должно стать регулирование распределения мигрантов на территории Российской Федерации. Прежде всего должны заполняться слабо заселенные регионы нового освоения. Реализация данной важнейшей задачи государственной политики в сфере миграции – мониторинг и управление размещением внутренних и внешних мигрантов, затруднена как правовыми границами, так и экономической действительностью сегодняшней России. Конституция РФ «гарантирует свободу перемещения ее граждан по территории страны», то есть граждане РФ сами выбирают территорию, где они хотят жить и работать. Острой и важной проблемой является нелегальная миграция. Незаконные мигранты, зачастую, едва обладают знанием разговорного русского языка и почти не нуждаются в его дальнейшем изучению, так как находятся на территории страны незаконно. Они постоянно находятся в состоянии риска, опасаясь угрозы, исходящей от стражей порядка, поэтому в огромной степени зависят от работодателя, предоставляющего им временное место проживания и скрывает от правоохранительных органов. Эта категория мигрантов почти не контактирует с местным населением, за исключением собственных работодателей и продавцов соседних магазинов, и, разумеется, почти не испытывают культурного влияния извне. В Российской Федерации им нужно выжить, заработать деньги для своих семей – единственная их цель. Эти мигранты самостоятельно готовят незатейливую еду как обычно, обходятся лишь самым необходимым, иногда живут в совершенно не приспособленных для этого помещениях [9, с.90]. Тем самым, нелегальные иммигранты обрекают себя и государство, в которое они прибывают, на ряд проблем, влияющих на обе стороны. Из-за недостаточной интеграции в общество, то самое общество формирует негативное мнение о прибывающих мигрантах, провоцируются острые межнациональные и межгосударственные конфликты, ухудшается общий эмоциональный фон страны и населения, осложняются социальные отношения между прибывающими мигрантами и коренным населением страны. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Основная задача, решающая сейчас в России – оптимизация политики в сфере миграции, для ее положительного влияния на социально-экономическую и демографическую ситуацию. На сегодняшний день миграционная политика России и стран Средней Азии развиваются асинхронно. В этой связи требуется усиление многостороннего и двухстороннего взаимодействия между странами Центральной Азии, Казахстаном и Россией. Кроме того, немаловажными регионами Российской Федерации являются малозаселенные регионы, например, Дальний Восток. Имеющиеся данные демонстрируют отток коренного населения из таких регионов, поэтому нужно мотивировать мигрантов, прибывающих на заработки в Россию, отправляться работать туда. Российская Федерация нуждается в ясной, последовательной и долгосрочной политике в сфере миграции, основывающейся на четких представлениях о том, в каких мигрантах заинтересовано государство, какими правами и обязанностями они будут обладать и как избежать создаваемых неконтролируемой миграцией реальных и латентных угроз. Основной проблематикой трудовой миграции в РФ остается ее нелегальная составляющая, которая приводит к тому, что принимающая страна недополучает налоговые отчисления, а иммигранты страдают от рабских условий труда. Для привлечения максимального числа мигрантов в слабо заселенные регионы РФ можно упростить «процедуру получения миграционных документов для граждан, направляющихся на постоянное место жительства в районы нового освоения; а также экономически стимулировать мигрантов, прибывающих в эти регионы – к примеру, ввести финансовые надбавки и налоговые льготы людям, которые выбравшим постоянным местом жительства районы нового освоения»; Таким образом, ряд мер, таких как повышение квалификации работников, соблюдение баланса патентной системы и системы квотирования, создание центров адаптации для мигрантов; и периодическая работа в информационной сфере, нацеленная на предоставление максимально точной и актуальной информации в миграционной среде; а также некоторые другие, позволили бы значительно увеличить качество государственных услуг в сфере миграции. Данные предложения позволили бы повысить результативность реализации государственной политики в сфере миграции в Российской Федерации. Благодаря этим рекомендациям уменьшилось бы количество мигрантов-нелегалов, трудовая сила поступала бы в нуждающиеся районы страны, а уровень трудовой силы существенно бы увеличился. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. – www.consultant.ru. Указ Президента Российской Федерации № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» от 22.06.2017г. – www.consultant.ru. Акрамова, Ф.Ш. миграция трудовой сферы из Таджикистана: причины и подходы регулирования / Ф. Ш. Акрамова // Международная экономика. – 2015. – № 12. – С. 52-55. Бабичев, А. Использование международного опыта регулирования миграционных процессов в России / А. Бабичев // Международная экономика. – 2016. – № 12. – С. 46-51. Ивахнюк, И. Незаконная миграция и безопасность России: угрозы, вызовы, риски / И. Ивахнюк, Р. Дауров // Миграция и национальная безопасность. – 2016. – № 12. – С. 10-14. Миграция в современной России: Состояние, проблемы, тенденции: Сборник научных статей / Под ред. К.О. Ромодановского, М. Л. Тюркина. – М.: ФМС России, 2017. – 320 с. Перспективы и основания трудоустройства для граждан Казахстана в 2017 году. – http://topmigrant.ru/dlya-inostrancev/rabota/dlya-grazhdan-kazaxstanav-2017.html Сухова, Т. Новая миграционная политика и модернизация рынка труда / Т. Сухова //Стратегия России. – 2017. – № 3. – С.79-82. Тюркин, М. Л. Миграционная система России / М. Л. Тюркин. О.А. Парфенцева. – М.: Стратегия, 2016. – 368 с. Чудиновских, О.С. Статистика о причинах миграции / О.С. Чудиновских // Народонаселение. – 2016. – № 3. – С. 13-24. Шарифуллина, Т.А. Миграция населения как фактор стабилизации рынка труда / Т.А. Шарифуллина // Актуальные проблемы экономики и права. – 2017. – №5. – С.126-133 Шумилов, О.В. Правовое обеспечение миграции на пространстве СНГ / О.В. Шумилов // Правовые вопросы. – 2017. – № 4. – С. 61-68. Шустов А. Наметилось сокращение трудовой миграции в Россию из Средней Азии. – http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1451948640 Эргешбаев, У. Кыргызстан – Россия: миграционные процессы и их последствия / У. Эргешбаев// Человек и труд. – 2016. – №4. – С. 43-44 |