Микроскопия. Устройство светового микроскопа. Техника работы. Понятие о временных и постоянных препаратах.. Микроскопия. Устройство светового микроскопа. Техника работы. Микроскопия. Устройство светового микроскопа. Техника работы. Понятие о временных и постоянных препаратах

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

|

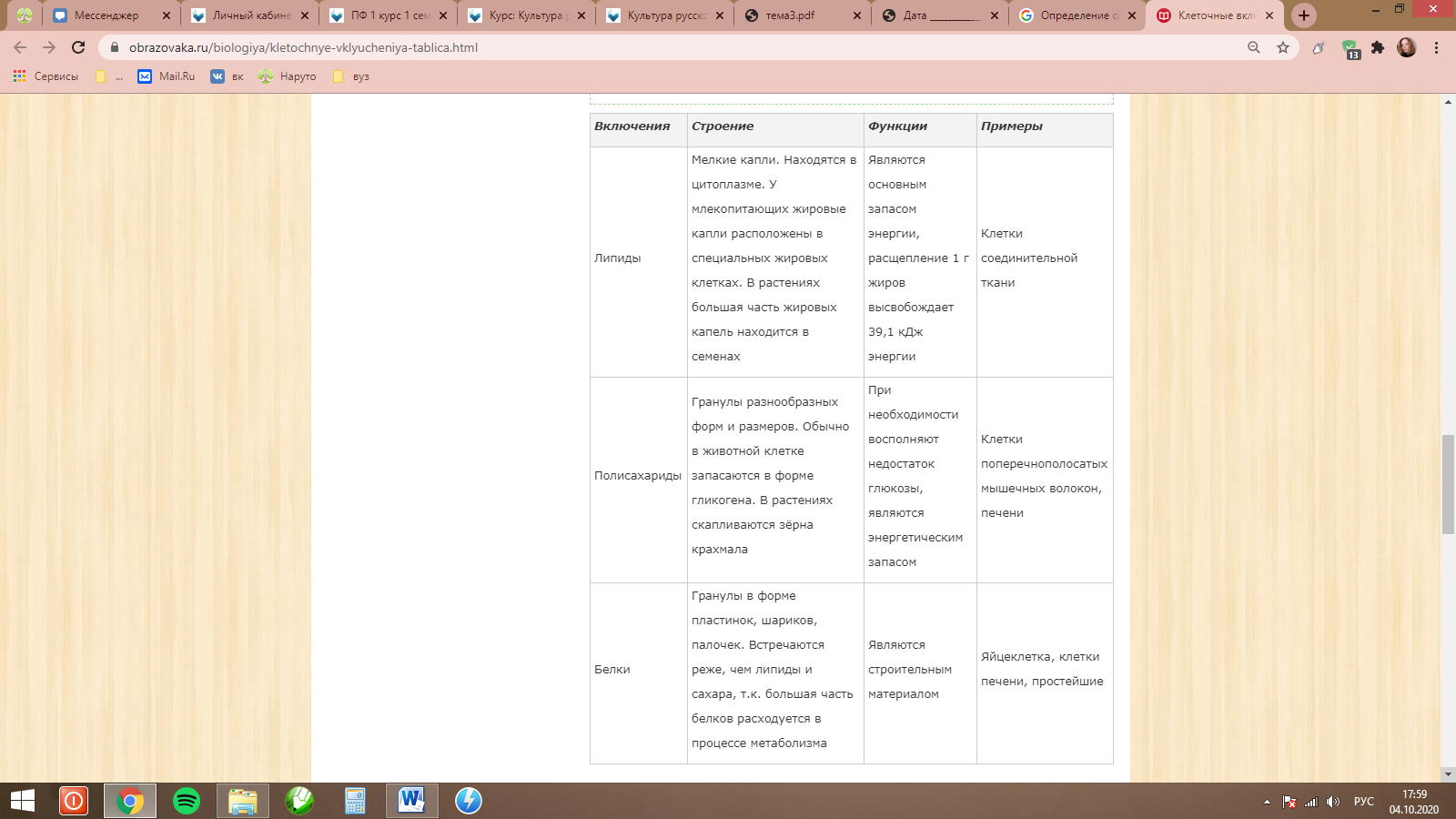

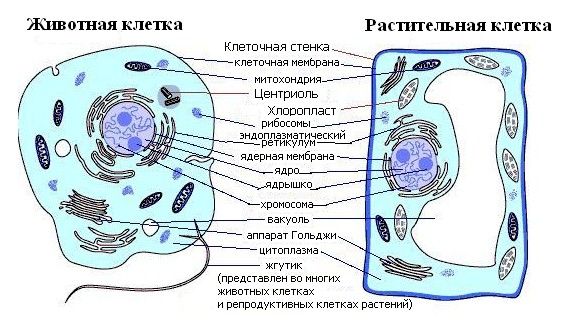

Микроскопия. Устройство светового микроскопа. Техника работы. Понятие о временных и постоянных препаратах. 1. Микроскоп. Виды микроскопии. Микроскоп - оптический прибор с сильно увеличивающими стёклами для рассматривания предметов, неразличимых простым глазом. Виды микроскопии: оптическая, электронная, многофотонная, рентгеновская 2. Строение светового микроскопа механическая, оптическая и осветительная части. К механической части относятся: штатив, подвижный предметный столик, тубус, револьвер, микро- и макрометрический винт. К оптической части относятся: окуляр, объектив. Окуляры бывают х7, х10, х15 и х25 кратного увеличения. Различают объективы малого увеличения (х8, х9, х10), большого увеличения (х40) и иммерсионный объектив (х90, х100). К осветительной части относятся: зеркало, конденсор с ирисовой диафрагмой. 3. Техника работы с микроскопом. Подготовка микроскопа к работе 1.Поставьте микроскоп штативом к себе, предметным столиком от себя, примерно на 10 см от края стола (на ширину ладони). 2.Поднимите с помощью макрометрического винта объектив над предметным столиком примерно на 0,5 – 1,0 см. Откройте диафрагму, поднимите конденсор до уровня предметного столика. Правила работы с микроскопом на малом увеличении (7 х 8) 1.Установите в рабочее положение объектив малого увеличения (х8), повернув револьвер до щелчка, фиксация объектива над отверстием в предметном столике. Запомните, что изучение любого объекта начинается с малого увеличения. 2.Глядя в окуляр левым глазом, направляют вогнутую поверхность зеркала на источник света, пока поле зрения не будет освещено ярко и равномерно. 3.Положите на предметный столик микропрепарат покровным стеклом вверх. Объект должен находился в центре отверстия предметного столика. 4.Переведите глаз с окуляра на объектив (смотреть сбоку микроскопа) и медленно опустите тубус с помощью макрометрического винта, чтобы объектив находился на расстоянии 2-3 мм от микропрепарата. 5.Смотрите в окуляр и одновременно медленно поднимайте тубус (только на себя) с помощью макрометрического винта до тех пор, пока в поле зрения объектива не появится изображение объекта. Запомните, что фокусное расстояние для малого увеличения равно примерно 5 мм. Далее, вращая в ту или другую стороны макровинт, добиваются четкого изображения. Правила работы с микроскопом на большом увеличении (7 х 40) 1.При рассмотрении объекта на большом увеличении необходимо центрировать препарат (поместить его в центр поля зрения объектива). Для этого, глядя в окуляр, передвигайте препарат с помощью винтовпрепаратоводителей либо рукой, пока объект не займёт нужное положение. Если объект не отцентрировать, то при переводе объектива с малого на большое увеличение он окажется вне поля зрения. 2.Вращая револьвер, переведите в рабочее положение объектив большого увеличения (х40). Помните, что фокусное расстояние для объектива большого увеличения равно примерно 1 мм. Будьте осторожны! Можно раздавить препарат и повредить объектив микроскопа. 3.Для тонкой фокусировки используйте только микрометрический винт, вращая его не более чем на пол-оборота. Правила работы с иммерсионным объективом (7 х 90). 1.На большом увеличении центрируют интересующий участок микропрепарата. 2.Поворотом револьвера смещают объектив большого увеличение в свободное (нефиксированное) состояние. 3.На покровное стекло микропрепарата наносят каплю иммерсионного масла. 4.Фиксируют иммерсионный объектив над объектом. 5.Наблюдая в окуляр, с помощью микрометрического винта добиваются четкого изображения объекта. 6.Для зарисовки препарата смотрите в окуляр левым глазом, а в альбом правым глазом. Завершение работы с микроскопом 1. Поднимите тубус на 2–3 см от предметного столика. 2. Переведите на объектив с малым увеличением. 3. Уберите микропрепарат. 4. При транспортировке микроскопа в шкаф, держите его правой рукой за штатив, а левой поддерживайте основание микроскопа (подставку). 4. Понятие о временных и постоянных препаратах. Временный микропрепарат - исследуемый объект заключённый в капле воды между предметным и покровным стеклом. Постоянный микропрепарат – биологический объект, прошедший фиксацию «предохранение от разрушения ткани», окрашивание на выявление различных структур и локализацию химических компонентов клетки, 5 просветление толуолом или ксилолом и заделку в канадский бальзам. Постоянные микропрепараты хранятся в специальных закрывающихся коробочках, защищающих их от света и случайных механических повреждений 5. Основные положения клеточной теории. Клетка — это элементарная, функциональная единица строения всего живого. Многоклеточный организм представляет собой сложную систему из множества клеток, объединённых и интегрированных (встроенных) в системы тканей и органов, связанных друг с другом (кроме вирусов, которые не имеют клеточного строения). Клетка — единая система, она включает множество закономерно связанных между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц — органелл. Клетки всех организмов гомологичны (сопоставимы). Клетка происходит только путём деления материнской клетки. 6.Типы клеточной организации. Основные отличия эукариотической и прокариотической клеток. Различают два типа клеточной организации: прокариотический и эукариотический. Клетки прокариотического типа устроены сравнительно просто. В них нет морфологически обособленного ядра, единственная хромосома образована кольцевидной ДНК и находится в цитоплазме; мембранные органеллы отсутствуют (их функцию выполняют различные впячивания плазматической мембраны); в цитоплазме имеются многочисленные мелкие рибосомы; микротрубочки отсутствуют, поэтому цитоплазма неподвижна, а реснички и жгутики имеют особую структуру. Особенности структуры прокариотических клеток определяют специфический характер процессов обмена веществ, жизнедеятельности и размножения. К прокариотам относят бактерий. Большинство современных живых организмов относится к одному из трех царств — растений, грибов и животных, объединяемых в надцарство эукариот. Для растительных клеток характерно наличие толстой целлюлозной клеточной стенки, различных пластид, крупной центральной вакуоли, смещающей ядро к периферии. Клеточный центр высших растений не содержит центриоли. В качестве резервного питательного углевода клетки растений запасают крахмал. В клетках грибов клеточная оболочка содержит хитин, в цитоплазме имеется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в клеточном центре встречается центриоль. Главным резервным полисахаридом является гликоген. Животные клетки имеют, как правило, тонкую клеточную стенку, не содержат пластид и центральной вакуоли, для клеточного центра характерна центриоль. Запасным углеводом является гликоген. 7. Определение органелл и включений клетки, их строение и функции.  Эндоплазматическая сеть ЭПС может иметь шероховатую либо гладкую поверхность. Шероховатая поверхность образуется за счёт наличия рибосом на ней. К функциям ЭПС относится синтез белка и других веществ, их последующая транспортировка. Часть образованных белков, углеводов и жиров по каналам эндоплазматической сети поступает в особые ёмкости для хранения. Называются эти полости аппаратом Гольджи, представлены они в виде стопок «цистерн», которые отделены от цитоплазмы мембраной. АппаратГольджи Чаще всего располагается вблизи ядра. В данном комплексе хранятся вещества, которые были синтезированы самой клеткой для потребностей всего организма. При необходимости на комплексе образуются везикулы. Это особые пузырьки с веществами, которые транспортируются к поверхности клетки и выделяются за ее пределы.К функциям аппарата Гольджи относятся модификация белков и образование лизосом. Лизосомы содержат пищеварительные ферменты, которые заключены с помощью мембраны в пузырьки и циркулируют в цитоплазме. Лизосомы служат для внутриклеточного пищеварения. При необходимости могут переварить всю клетку (автолиз). Митохондрии Эти органоиды покрыты двойной мембраной: гладкая наружная оболочка; внутренний слой, имеющий складки и выступы – кристы. Функциями митохондрий является дыхание. Митохондрии называют энергетическими станциями клетки, так как внутри них происходит извлечение энергии из питательных веществ. На кристах находятся ферменты, с помощью которых выделяемая энергия запасается в молекулах АТФ. Это вещество является универсальным аккумулятором энергии. Плазматическая мембрана Цитоплазматическая мембрана отделяет и защищает внутреннее содержимое от внешней среды. Она поддерживает форму, обеспечивает взаимосвязь с другими клетками, обеспечивает процесс обмена веществ. Состоит мембрана из двойного слоя фосфолипидов, в который включены молекулы белков. На поверхности клеточной мембраны у растений, грибов и бактерий расположена клеточная стенка. 8. Основные отличия растительной и животной клеток. Сравнительная характеристика клеток растений и животных Растительная и животная клетка отличаются друг от друга своим строением, размерами и формами. А именно: у растительного организма есть клеточная стенка из целлюлозы, а у животной клетки на поверхности клеточной мембраны тонкий слой из углеводов – гликокаликс; у растительной клетки есть пластиды и вакуоли с клеточным соком; животная клетка имеет центриоли в клеточном центре, которые имеют значение в процессе деления, у растений же центриоли сохраняются только у водорослей; наружная мембрана животного организма гибкая и может приобретать различные формы.  |