реферат Монтень. Мишель де Монтень и педагогическая этика

Скачать 353.52 Kb. Скачать 353.52 Kb.

|

|

РЕФЕРАТ по дисциплине: «Деонтологические проблемы инклюзивного образования» на тему: «Мишель де Монтень и педагогическая этика» Выполнила студентка группы 81116 Юдина Дарья Викторовна Проверила преподаватель: Тихомирова Лариса Фёдоровна Ярославль 2021 Содержание

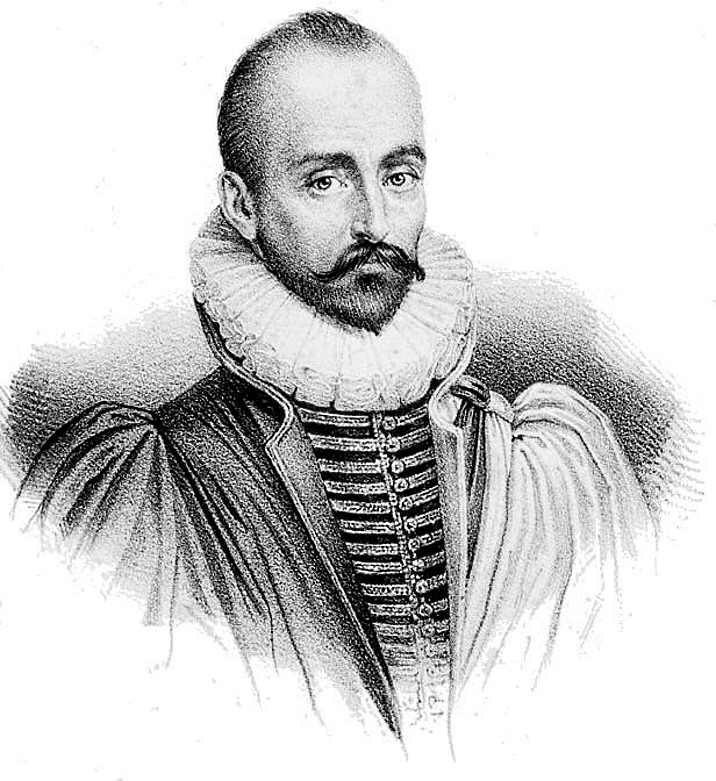

Введение Мише́ль де Монте́нь (фр. Michel de Montaigne; полное имя — Мише́ль Эйке́м де Монте́нь, фр. Michel Eyquem de Montaigne; 28 февраля 1533, замок Монтень в Сен-Мишель-де-Монтень — 13 сентября 1592, Бордо) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты».  Биография Монтень родился в фамильном замке в местечке Сен-Мишель-де-Монтень (Дордонь) вблизи Перигё и Бордо. Его отец, участник Итальянских войн Пьер Эйкем (получивший аристократический титул «де Монтень») был в свое время мэром этого города; умер в 1568. Мать — Антуанетта де Лопез, из семьи зажиточных арагонских евреев. В раннем детстве Мишель воспитывался по либеральной-гуманистической педагогической методике отца — его учитель, немец, совершенно не владел французским языком и говорил с Мишелем исключительно на латыни. Во время гугенотских войн Монтень часто выступал как посредник между враждующими сторонами, его одинаково уважали король-католик Генрих III и протестант Генрих Наваррский. В 1565 Монтень женился, получив солидное приданое. После смерти отца в 1568 г. он унаследовал родовое имение Монтень, где и поселился в 1571, продав свою судейскую должность и выйдя в отставку. В 1572 г., возрасте 38 лет Монтень начинает писать свои «Опыты» (первые две книги опубликованы в 1580 г.). Его близким другом был философ Этьен де ла Боэси, автор «Рассуждений о добровольном рабстве», некоторые части из которых Монтень включил в свои «Опыты». В 1580—1581 г. писатель путешествовал по Швейцарии, Германии, Австрии и Италии. Впечатления от этого путешествия отражены в дневнике, опубликованном только в 1774 г. Писатель скончался 13 сентября 1592 г. во время мессы. Этические идеи Монтеня Некоторые мыслители Ренессанса обратили внимание на проблему человеческой природы как некоей постоянной данности. Так, знаменитый французский скептик XVI в. Мишель Монтень говорит, в частности, о величайшей трудности для тех, кто занимается изучением человеческих поступков. Обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного источника[1]. "Опыты" – основное философское произведение Монтеня, в котором в несистематизированной, афористической форме изложены наблюдения мыслителя над окружающей жизнью, "практически-философское воззрение" на человека. М. Монтень подчеркивает, что есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни. Однако наши обычаи и взгляды непостоянны. Те же мыслители, которые стараются представить нас постоянными, на самом деле подгоняют наши поступки под некий обобщенный образ. В жизни, как рассуждает Монтень, мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного. Мы все лишены цельности и состоим из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Воззрения Монтеня связаны с тотальной критикой возрожденческого титанизма. Это признание слабости и ничтожества человеческого существа, выражение бессилия перед хаосом жизни. М. Монтень чужд возрожденческому титанизму, возрожденческому артистизму и возрожденческому самоутверждению человеческой личности в ее принципиальном и нерушимом антропоцентризме. Процесс воспитания детей Монтень сравнивает с земледельческим трудом: «Приемы земледелия известны, впрочем, как и сам посев. Но проблемы возникают тогда, когда растение надо взрастить. То же самое и с людьми: невелика хитрость посеять их, но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как их вырастить и воспитать». Согласно высказыванию Монтеня, воспитание – это тяжелый труд, в итоге которого должен появиться наилучший, с полезными наклонностями человек. Чтобы процесс воспитания проходил эффективно и с большой пользой для воспитуемого, воспитанием ребенка должны заниматься профессионалы. По мнению Монтеня, наставник в деле воспитания детей играет важную роль: насколько правильно он будет подобран, настолько удачным окажется воспитание ребенка. Наставник должен стремиться воспитывать не столько ученого, сколько просвещенного человека, который бы с помощью изучения наук "обогатил и украсил себя изнутри". М. Монтень предлагает наставнику отказаться от обычного процесса обучения, когда знания вливаются в ребенка "как в воронку", а он лишь повторяет то, что слышал: следует давать воспитаннику возможность свободно проявлять свои способности: уменье самостоятельно делать выводы, сравнивая явления друг с другом, и находить правильные пути ответа без помощи наставника. Будущее обучение и воспитание Монтень представляет как беседу ученика и учителя, в которой больше говорит ученик, а учитель больше слушает. Должна соблюдаться соразмерность в высказываниях учителя и ученика на уроке. "Умение отыскивать такое соответствие и разумно его соблюдать, – пишет Монтень, – одна из труднейших задач, какие я только знаю. Способность снизойти до влечений ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной". По мнению Монтеня, знания усваиваются лучше, если учащийся исследует окружающий мир самостоятельно, а не принимает знания на веру или из уважения к авторитету. "Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что ему преподносят, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние, пусть принципы Аристотеля не становятся неизменными основами его преподавания, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга, ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности". В процессе обучения учеников необходимо знакомить с духовными ценностями, которые были выработаны в Античную эпоху. В этом обращении к прошлому прослеживается не только связь времен, но и связь поколений. "В это общение с людьми я включаю, конечно, и притом в первую очередь, – пишет Монтень, – и общение с теми, воспоминание о которых живет только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иного – праздная трата времени; другому же оно приносит неоценимую пользу". История, по мнению Монтеня, открывает нам доступ в наиболее сокровенные тайники нашей натуры. В своих педагогических опытах Монтень предостерегает от насилия и принуждения в воспитании и обучении детей. Плеткой и порками нельзя пробудить в детях охоту к знаниям. Обучение, по Монтеню, должно основываться на соединении строгости и мягкости. "Откажитесь от насилия и принуждения, – пишет Монтень, – нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отвадьте его от изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что есть и что пьет; пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маменьким сынком, похожим на изнеженную девицу, по пусть будет сильным и крепким юношей". Главное в воспитании детей, с точки зрения Монтеня, – это привить вкус и любовь к наукам, "иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью. Поощряя их ударами розог, им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действенным благом, недостаточно их держать при себе, – нужно ими проникнуться". Итак, Монтень один из первых в своих "Опытах" сделал человека предметом своего исследования и пришел к выводу: человек далеко не совершенен в своих знаниях и не должен довольствоваться достигнутым: "философствовать – значит сомневаться". Человеку необходимо развиваться и совершенствоваться и в этом помогает воспитание и образование. Чем совершеннее воспитание и образование, тем лучше и мудрее становится человеком. По мнению Монтеня, цель воспитания состоит в том, чтобы сделать из ребёнка не специалиста-священника, юриста или доктора, но прежде всего человека вообще, с развитым умом, твёрдой волей и благородным характером, который умел бы наслаждаться жизнью и стоически переносить выпадающие на его долю несчастья. Этот отдел «Опытов» Монтеня оказал самое благодетельное влияние на всю позднейшую педагогику. Отголоски идей Монтеня можно найти и в педагогических трактатах Амоса Коменского и Локка, и в «Эмиле» Руссо, и даже в знаменитой статье Пирогова «Вопросы жизни и смерти» Список использованной литературы Монтень М. Опыты // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения / сост. П. С. Гуревич. М., 1991. С. 259. |