БЭ. Моральные проблемы пересадки органов от трупов

Скачать 168.24 Kb. Скачать 168.24 Kb.

|

|

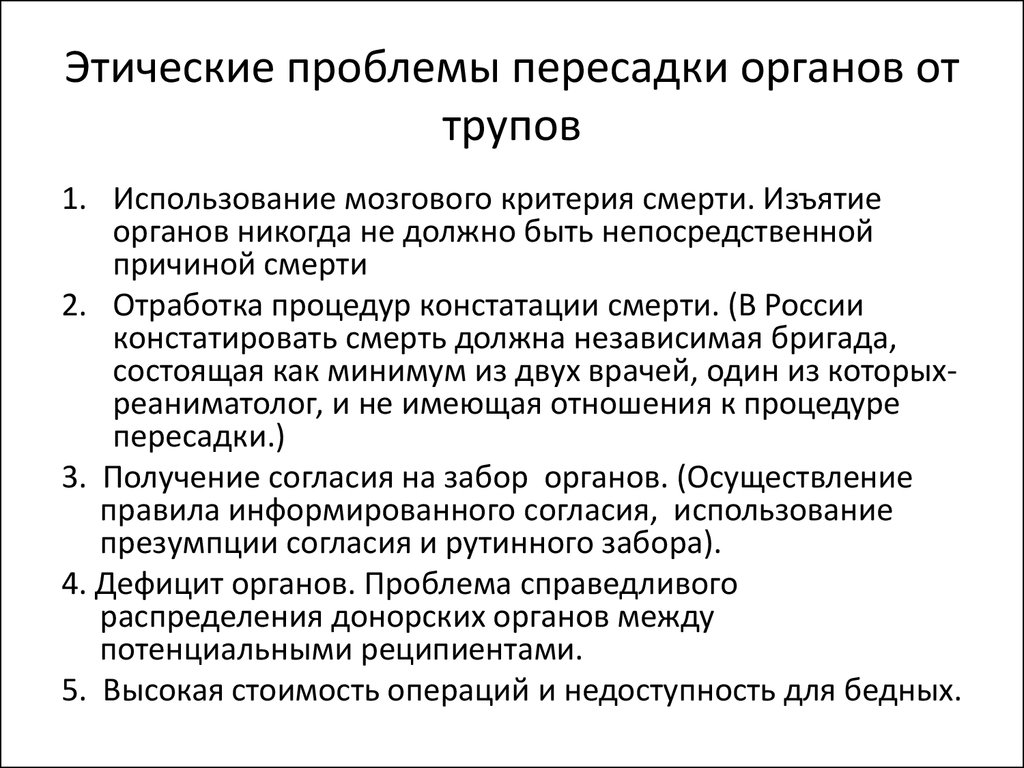

Моральные проблемы пересадки органов от трупов Моральные проблемы пересадки органов от трупа Использование трупа человека в качестве источника органов для пересадки вызывает целый спектр непростых моральных проблем. Все мировые религии запрещают нанесение повреждений телу умершего человека, предписывают бережное и почтительное отношение к нему. Со светской, секулярной точки зрения смерть человека не обрывает действенности его воли в отношении того, что ему принадлежит. Завещание представляет собой особую форму волеизъявления, которая как бы продлевается за черту, отделяющую жизнь человека от смерти. Также признается, что любой акт надругательства над телом покойного является предосудительным поступком, оскорбляющим его память. Иными словами, как для религиозного, так и для светского сознания мертвое тело обладает особым моральным статусом и предполагает определенные нормы, регулирующие обращение с ним. Целесообразно выделить несколько групп проблем, возникающих при пересадке органов от трупа: моральные проблемы процедуры забора органов (принципы информированного согласия, презумпции согласия и рутинного забора); проблема справедливости в распределении между потенциальными реципиентами дефицитных ресурсов (органов и тканей) трансплантологии: этические проблемы, связанные с торговлей человеческими органами и тканями в трансплантологической практике  Концепция смерти мозга была разработана в неврологии независимо от целей и потребностей трансплантологии. Однако именно для трансплантологов концепция мозговой смерти открыла широчайшие возможности, недоступные при использовании традиционных легочно-сердечных критерпев смерти. Не случайно поэтому, что именно в с вязи с развитием трансплантологии эта проблема подверглась всестороннему обсуждению с этической и правовой позиции. Неинформированность населения о мерах, осуществляемых органами здравоохранения по обеспечению надежности применения процедур постановки диагноза смерти мозга, создает благоприятную почву ил я необоснованных обвинений, распространения слухов и, в целом, подрывает общественное доверие в отношении деятельности медиков в области трансплантологии. Важнейшим принципом, который охраняет процедуры диагностики смерти мозга от влияния корыстных интересов "заготовителей" органов и тем самым обеспечивает их надежность, является организационная и финансовая независимость медицинских учреждеий, осуществляющих диагностику и забор органов, от трансплантологов. Последнее возможно только при наличии федеральной или региональных систем по забору и распределению органов и тканей для трансплантации по аналогии с системами, существующими за рубежом. Такая служба действует в настоя шее время в Москве. Подобные системы должны финансироваться из бюджета независимо от программ по трансплантациям. Без этого всегда сохраняется опасность умышленной или неумышленной ипе-редиагностики" при постановке диагноза смерти мозга вследствие наличия серьезного материального интереса. Типы забора органов для трансплантации от трупа и связанные с ними моральные проблемы Существует три типа забора органов от трупа, которые имеют различное моральное содержание, - рутинный забор; забор, основанный на презумпции согласия; забор, осуществляющийся через механизмы информированного согласия. Рутинный забор осуществлялся в СССР, фактически не осуществляется и в современной России. Его основанием является сложившаяся практика, согласно которой власти могут по своему усмотрению распоряжаться телом умершего человека. В частности, они дают службам здравоохранения полномочия производить вскрытие, забирать органы для научных и прочих манипуляций, использовать физиологические жидкости и ткани трупа для самых разных целей. Тело умершего человека в данном случае трактуется как государственная собственность, которую медики могут использовать в общественных интересах. Здесь в полной мере реализуется исходная установка утилитаристской этики, согласно которой действие морально оправдано, если оно производит наибольшее количество блага для наибольшего числа людей. Некоторое ограничение права на автономию индивида, который лишается права контролировать судьбу уже бесполезных для него останков, перевешивается очевидным благом для общества в липе потенциальных реципиентов, жизнь которых может быть спасена в результате пересадки. Подобная практика и подобное отношение, однако, морально ущербны, поскольку лишают человека права быть хозяином своего тела, осуществляя контроль над ним непосредственно - через механизм завещания или опосредованно - через волеизъявление своих родственников. Моральная заповедь "не укради!" предостерегает не только против нарушения уголовного закона, который может и отсутствовать, но и против любого присвоения человеком того, что ему не принадлежит. Отношение к чужой собственности характеризует развитость морального самосознания граждан. Как справедливо утверждает американский философ Р. Витч, "в обществе, которое ценит достоинство и свободу личности, мы должны иметь возможность контролировать то, что происходите нашими телами не только при жизни, но и, в разумных пределах, после ее окончания". Механизм презумпции согласия (или предполагаемого согласия), «Презумпция согласия» означает, что по действующим законам РФ посмертное донорство возможно, если сам человек при жизни или его родственники после его смерти не выразили несогласие на посмертное изъятие его органов и тканей для пересадки реципиенту. Действующий закон по трансплантологии предоставляет право на отказ как самому человеку - заранее, так и его родственникам - после его смерти. Важно, однако, чтобы это право могло быть реализовано на практике. Население должно быть информировано о своем праве па отказ, понимать содержание этого нрава и знать, как оно может быть реализовано. Запреты и предубеждения против использования органов умерших людей для трансплантации основываются обычно не на рациональной аргументации, а на архаичном символизме Некоторые рассматривают мертвое тело в качестве священного неприкосновенного объекта-символа, страшась его осквернения. При этом они упускают из виду, что в теле умершего есть жизнеспособные органы и ткани, и что спасение жизни других членов сообщества зависит от доступности этих органов и тканей. Мертвое тело человека становится мостом, связывающим его с жизнью других людей - новой формой социального символизма, не разрушающей старую. Оно по-прежнему может рассматриваться в качестве священного объекта и охраняться особыми моральными нормами. В этом отношении уважение к умершему полностью сохраняется". Информированное согласие потенциального донора в форме прижизненного распоряжения или согласия членов семьи после его смерти используется в Соединенных Штатах, Голландии, Португалии и ряде других стран. Такой подход ( его иногда называют "презумпция несогласия ", поскольку в данном случае предполагается, что отсутствие явно выраженного согласия равносильно отказу) выражает в каком-то смысле более индивидуалистические культурные традиции, чем подход, основанный на презумпции согласия. В основе подхода, опирающегося на информированное согласие, лежит право индивидуума на самодетерминацию, автономию. Человек должен иметь возможность сам распоряжаться своей жизнью и своим телом, в том числе - в разумных пределах - и после смерти. В то же время информированное согласие не противоречит и общественному интересу в получении органов и тканей для пересадок. |