Мозговой отдел. топка 1. Мозговой отдел головы включает свод черепа, основание черепа и полость черепа

Скачать 292.71 Kb. Скачать 292.71 Kb.

|

|

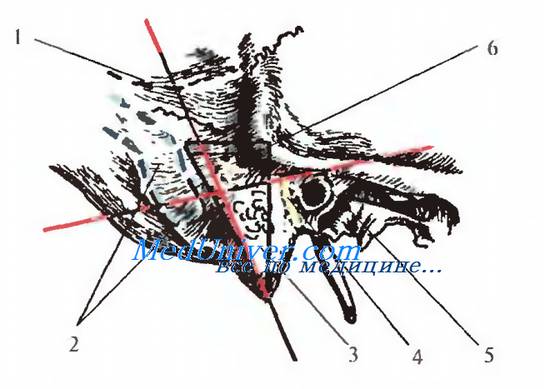

Мозговой отдел. Деление на области: свод и основание черепа. Лобно-теменно-затылочная область, височная область – границы, слои, сосуды, нервы, лимфоотток. Мозговой отдел головы включает свод черепа, основание черепа и полость черепа. Граница между сводом и основанием черепа проходит по наружному затылочному бугру, верхней выйной линии, внутренней поверхности основания сосцевидного отростка, подвисочному гребню клиновидной кости, передним краям малых крыльев и клюву клиновидной кости. Наружное основание черепа (basis cranii externa) делится на два отдела: передний и задний (рис. 8.1). Границей между ними является линия, проведенная через передний отдел большого затылочного отверстия и соединяющая сосцевидные отростки. Передний отдел наружного основания черепа в своей значительной части прикрыт костями лицевого отдела черепа. В образовании переднего отдела принимают участие глазничные и носовые части лобной кости, продырявленная пластинка решетчатой кости, малые и большие крылья, тело клиновидной кости и пирамиды височных костей. В переднем отделе находятся многочисленные отверстия, через которые проходят черепные нервы, сосуды. Все эти отверстия располагаются симметрично по двум прямым линиям, которые проводятся от шилососцевидного отверстия к резцовому отверстию. У резцового отверстия обе линии сходятся под острым углом. При различных формах черепа величина угла различная. У лиц брахиморфного типа телосложения угол приближается к прямому, у лиц долихоморфного типа телосложения угол значительно более острый. Задняя часть наружного основания черепа образована различными частями затылочной и височных костей. Почти в центре наружного основания черепа расположено большое затылочное отверстие, кзади от него - наружный затылочный гребень с отходящими от него в стороны верхней и нижней выйными линиями. По бокам большого затылочного отверстия расположены суставные мыщелки, а сзади от них - суставные ямки с непостоянными суставными отверстиями. Кпереди от большого затылочного отверстия расположены поверхность тела затылочной кости с глоточным бугорком и нижняя поверхность тела клиновидной кости. В стороны от тела затылочной кости располагаются нижние поверхности пирамиды височной кости с наружными сонными отверстиями, ярем- ными ямками, шиловидными отростками и шилососцевидными отверстиями. К пирамидам височных костей прилежат барабанные их части, ограничивающие наружные слуховые проходы, а также сосцевидные части височных костей с сосцевидными отростками, на которых видны сосцевидные вырезки, борозды затылочных артерий, непостоянные сосцевидные отверстия. Барабанная и сосцевидная части височных костей ограничивают барабанно-сосцевидные щели, а барабанные части и чешую височных костей - барабанночешуйчатые щели. Пирамиды отделяются от затылочной кости и больших крыльев клиновидных костей каменисто-затылочными и клиновидно-каменистыми щелями. Между пирамидой височной кости, телом затылочной кости и телом клиновидной кости с каждой стороны расположены рваные отверстия, между яремными ямками пирамид и яремными вырезками затылочных костей - яремные отверстия.  ЛОБНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ Границы лобно-теменно-затылочной области головы Передняя граница — надглазничный край, margo supraorbitalis, задняя граница — наружный затылочный бугор, protuberantia occipitalis externa, и верхняя выйная линия, linea nuchae superior, идущая в горизонтальном направлении по сторонам от бугра, по бокам граница — начальный отдел височной мышцы, m. temporalis, соответствующий на черепе верхней височной линии. Проекции сосудов и нервов на кожу лобно-теменно-затылочной области головы Надглазничные сосуды и нерв, a., v. et n. supraorbitals, проецируются на надглазничный край на границе его средней и внутренней третей. Нерв лежит медиальнее сосудов. Надблоковые сосуды и нерв, a., v. et n. supratrochleares, проецируются в углу между верхним и внутренним краями глазницы. Основной ствол поверхностной височной артерии, a. temporalis superficialis, вместе с ушно-височным нервом, n. auriculotemporalis (из III ветви тройничного нерва), проецируются по вертикали кпереди от козелка (tragus). Затылочная артерия, a. occipitalis, и большой затылочный нерв, n. occipitalis major, на своде черепа проецируются на середину расстояния между задним краем основания сосцевидного отростка и protuberantia occipitalis externa. Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы Адвентиция сосудов лобно-теменно-затылочной области головы прочно сращена с соединительнотканными перемычками, разделяющими клетчатку на ячейки. В результате сосуды, находящиеся в поверхностном слое, при повреждении зияют. Даже небольшие раны кожи, подкожной клетчатки сопровождают -ся сильным кровотечением из этих зияющих сосудов. Кровотечение при оказании первой помощи останавливают прижатием раненых сосудов к костям черепа, для чего необходимо знать проекции сосудистых стволов, снабжающих кровью мягкие ткани свода черепа. Надглазничные сосуды и нерв головы, a., v. et n. supraorbitals (из системы внутренней сонной артерии), выходят из глазницы и перегибаются через надглазничный край на границе его средней и внутренней третей. Нерв лежит медиальнее сосудов. По выходе из одноименного канала (или вырезки) они располагаются сначала под лобным брюшком затылочно-лобной мышцы, непосредственно на надкостнице. Затем их ветви, идущие в восходящем направлении, прободают мышцы, сухожильный шлем и выходят в подкожную клетчатку. Надблоковый пучок головы: a., v. et n. supratrochleares (также из системы внутренней сонной артерии) находится кнутри от надглазничного сосудисто-нервного пучка. В подкожной клетчатке лобной области головы на 2,0—2,5 см выше наружной трети верхнеглазничного края сзади и сверху проходит височная ветвь лицевого нерва (к лобному брюшку затылочно-лобной мышцы). temporalis superficialis головы (одна из двух конечных ветвей наружной сонной артерии) приходит в теменную область из височной и распадается на множество ветвей, анастомозирующих с сосудами лобной и затылочной областей, а также с одноименными ветвями противоположной стороны. В затылочном отделе области головы распределяются ветви затылочной артерии, a. occipitalis, и большого затылочного нерва, п. occipitalis major. Задние ушные сосуды и нерв, a., v. et п. auriculares posteriores, идут параллельно и кзади от прикрепления ушной раковины. Вены лобно-теменно-затылочной области головы Вены области головы образуют сеть, в которой трудно выделить отдельные сосуды. Большинство вен сопровождают одноименные артерии, но имеются и дополнительные. Лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы Лимфа головы оттекает к трем группам лимфатических узлов: от лобной области — в поверхностные и глубокие околоушные лимфатические узлы, nodi parotidei superficiales et profundi; из теменной области — в сосцевидные лимфатические узлы, nodi mastoidei; из теменной и затылочной областей — в затылочные лимфатические узлы, nodi occipitales, расположенные под сухожильным шлемом или над ним. • СЛОИ: 1.КОЖА ТОЛСТАЯ, МАЛОПОДВИЖНАЯ, СОЕДИНЕНА С АПОНЕВРОЗОМ СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫМИ ПЕРЕМЫЧКАМИ. 2.ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА (ПЖК) РАЗДЕЛЕНА НА ЯЧЕЙКИ ЭТИМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫМИ ПЕРЕМЫЧКАМИ, ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ ПОВЕРХНОСТНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ. 3.СУХОЖИЛЬНЫЙ ШЛЕМ – СОСТОИТ ИЗ МЫШЕЧНОЙ И ПЛОТНОЙ СУХОЖИЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ (АПОНЕВРОЗ). 4.ПОДАПОНЕВРОТИЧЕСКАЯ КЛЕТЧАТКА – РЫХЛАЯ, ЛЕГКО ОТСЛАИВАЕТСЯ. 5.НАДКОСТНИЦА – ОТДЕЛЕНА ОТ КОСТИ СЛОЕМ ПОДНАДКОСТНИЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ, СРАСТАЕТСЯ С КОСТЬЮ В МЕСТАХ ШВОВ. 6.ПОДНАДКОСТНИЧНАЯ КЛЕТЧАТКА – ОГРАНИЧЕНА ПРЕДЕЛАМИ ОДНОЙ КОСТИ. 7.КОСТЬ – СОСТОИТ ИЗ 3-ЕХ СЛОЕВ: НАРУЖНАЯ КОМПАКТНАЯ ПЛАСТИНКА; ДИПЛОЭТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (ДИПЛОЭ); ВНУТРЕННЯЯ КОМПАКТНАЯ ПЛАСТИНКА (СТЕКЛОВИДНАЯ). 8.ЭПИДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 9.ТВЕРДАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА – образует венозные синусы. 10.СУБДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 11.ПАУТИННАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА – бессосудистая, образует Пахионовы грануляции. 12.СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – заполнено ликвором. 13.МЯГКАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА (СОСУДИСТАЯ) – покрывает вещество мозга, заходит в извилины. 14.ВЕЩЕСТВО МОЗГА ВИСОЧНАЯ ОБЛАСТЬ Внешние ориентиры височной области головы. Скуловая дуга, наружный край глазницы, наружный слуховой проход. Границы височной области головы Височная область отграничена от глазницы скуловым отростком лобной и лобным отростком скуловой костей, от боковой области лица — скуловой дугой. Верхняя граница определяется контуром верхнего края височной мышцы. Проекция сосудов и нервов на кожу на височной области головы A. temporalis superficialis проецируется по вертикальной линии, проходящей кпереди от козелка. На пересечении этой линии со скуловой дугой можно пальпировать пульсацию артерии или прижать ее при кровотечении. Артерии височной области головы. Нервы височной области головы Поверхностные височные сосуды и ушно-височный нерв, n. auriculotemporalis (из III ветви тройничного нерва), выходят из толщи околоушной слюнной железы в подкожную клетчатку и поднимаются вверх кпереди от козелка (рис. 5.3). Выше скуловой дуги от a. temporalis superficialis отходит средняя височная артерия, a. temporalis media. На уровне надглазничного края поверхностная височная артерия делится на лобную и теменную ветви. Над передней третью скуловой дуги в подкожной клетчатке от лицевого нерва к лобному брюшку m. occipitofrontalis поднимается r. frontalis, а к круговой мышце глаза — r. zygomaticus. Чувствительную иннервацию височной области обеспечивают ветви тройничного нерва: n. auriculotemporalis (III ветвь) и n. zygomaticotemporalis (II ветвь), который идет из полости глазницы через одноименное отверстие в скуловой кости к коже переднего отдела височной области. Фасция височной области Фасция височной области, fascia temporalis, имеет вид апоневроза с веерообразно ориентированными пучками соединительнотканных волокон. Прикрепляясь к костям на границах области, по верхней височной линии, фасция замыкает сверху височную ямку. На 3—4 см выше скуловой дуги фасция расслаивается на поверхностный и глубокий листки. Поверхностный листок прикрепляется к наружной стороне скуловой дуги, а глубокий — к внутренней. Между поверхностным и глубоким листками височной фасции заключена межфасциальная (межапоневротическая) жировая клетчатка (рис. 5.4). Под глубоким листком височной фасции, между ней и наружной поверхностью височной мышцы, располагается слой рыхлой подфасциалыюй клетчатки, продолжающийся книзу от скуловой дуги в жевательно-челюстную щель, ограниченную внутренней поверхностью m. masseter и ветвью нижней челюсти. В промежуток между передним краем височной мышцы и наружной стенкой глазницы выходит височный отросток жирового тела щеки. Височная мышца, m. temporalis, — жевательная мышца, поднимающая нижнюю челюсть. Она начинается от надкостницы височной кости и от глубокой поверхности височной фасции. Здесь она широкая и плоская. Книзу ее пучки сходятся, она становится уже, проходит позади скуловой дуги и переходит в мощное сухожилие, которое прикрепляется не только к венечному отростку, но и к переднему краю ветви нижней челюсти. • СЛОИ: 1.КОЖА – ТОНКАЯ. 2.ПЖК – РЫХЛАЯ, С РУДИМЕНТАРНОЙ ВИСОЧНОЙ МЫШЦЕЙ, СОСУДАМИ (A. TEMPORALIS SUPERFICIALIS ИЗ НАРУЖНОЙ СОННОЙ), УШНО-ВИСОЧНЫМ И ЛИЦЕВЫМ НЕРВАМИ; 3.ПОВЕРХНОСТНАЯ ФАСЦИЯ – ТОНКАЯ 4.СОБСТВЕННАЯ (ВИСОЧНАЯ) ФАСЦИЯ – В НИЖНИХ ОТДЕЛАХ РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 2 ЛИСТКА: ПОВЕРХНОСТНЫЙ, ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СКУЛОВОЙ ДУГИ, И ГЛУБОКИЙ – К ЗАДНЕЙ. 5.МЕЖАПОНЕВРОТИЧЕСКОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ЗАМКНУТО, РАСПОЛОЖЕНО МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТНЫМ И ГЛУБОКИМ ЛИСТКАМИ СОБСТВЕННОЙ ФАСЦИИ, В НЕМ ПРОХОДИТ A. TEMPORALIS MEDIA. 6.ПОДАПОНЕВРОТИЧЕСКОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 7.ВИСОЧНАЯ МЫШЦА – В ТОЛЩЕ ПРОХОДЯТ A. ET N. TEMPORALES PROFUNDAE. 8.КОСТНО-МЫШЕЧНОЕ ВИСОЧНОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 9.НАДКОСТНИЦА – СРАЩЕНА С КОСТЬЮ. 10.КОСТЬ – ТОНКАЯ, ЛИШЕНА ДИПЛОЭ,ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОСТИ ВНУТРИ ЧЕРЕПА ПРОХОДИТ A.MENINGEA MEDIA, КОТОРАЯ РАЗВЕТВЛЯЕТСЯ В ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКЕ 11.ЭПИДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 12.ТВЕРДАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА Особенности артерий, участвующих в кровоснабжении мягких тканей свода черепа Всего десять артерий кровоснабжают мягкие ткани головы. Они составляют три группы: передняя группа – aa. supraorbitalis, supratrochlearis из системы a. carotica interna; боковая группа – a. temporalis superficialis и a. auricularis posterior из a. carotica externa; задняя группа – a. occipitalis из a. carotica externa. Все артерии, участвующие в кровоснабжении мягких покровов черепа, широко анастомозируют между собой с обеих сторон. Всвязи с этим, при ранениях мягких тканей свода черепа пережатие ствола артерии не приводит к полной остановке кровотечения. С другой стороны, хорошее артериальное кровоснабжение мягких покрововголовы ведет к быстрому заживлению ран. Кровеносные сосуды областей располагаются в под- кожнойклетчатке и направляются радиально от основания к те- мени, как к центру. Сосуды своей адвентицией связаны с фиб- рознымиволокнами и при ранениях зияют, что приводит к обильному кровотечению. КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО – объемное скопление клетчатки между фасциями одной или соседних областей. КЛЕТЧАТОЧНАЯ ЩЕЛЬ – вытянутый в одном направлении или плоский промежуток между фасциями соседних мышц, содержащий рыхлую клетчатку. Под подкожной клетчаткой располагается височная фасция, которая, не доходя 3 – 3,5 см до скуловой дуги делится на два листка. Поверхностный листок прикрепляется к наружному краю скуловой дуги, глубокий – к внутреннему. Между листками фасции образуется межапоневротическое клетчаточное пространство, в котором проходит средняя височная артерия. Под глубоким листком височной фасции располагается подапоневротическое клетчаточное пространство. Жевательно-челюстное клетчаточное пространство 1 находится между жевательной мышцей и ветвью нижней челюсти и представляет собой щелевидный промежуток, в котором при флегмонах этой области скапливается гной. Снизу и частично сзади оно ограничено прикреплением m. masseter к нижней челюсти. Вверху это пространство открыто и под скуловой дугой широко сообщается с подапоневротическим пространством височной области, расположенным между височным апоневрозом (височная фасция) и наружной поверхностью височной мышцы до места их сращения друг с другом. Кожа лобно—теменно—затылочной области отличается значительной толщиной и малой подвижностью (в затылочном отделе кожа толще, чем в лобном). В височной области кожа тонкая и подвижная, в верхнем отделе несколько толще и менее подвижна. Так как кожа имеет малую смещаемость, ее иссечение при первичной хирургической обработке раны в области свода черепа следует производить чрезвычайно экономно. Подкожная жировая клетчатка ячеистая благодаря соединительно—тканным перегородкам, соединяющим кожу с сухожильным шлемом. Толщина клетчатки небольшая, иногда может достигать 2 см. Упругая подкожная жировая клетчатка служит своеобразным амортизатором, защищающим ткани. Ячеистое строение подкожной жировой клетчатки определяет ограниченность воспалительных процессов. Кровеносные сосуды и нервы, проходящие в подкожной клетчатке лобно—теменно—затылочной области, имеют особенности: 1) радиальное направление относительно верхней точки головы (макушки), что определяет линии разрезов при первичной хирургической обработке раны или при доступах; 2) восходящий ход артерий, с учетом которого основание лоскута мягких тканей при выполнении, костно—пластической трепанации должно быть обращено книзу; 3) поверхностное расположение основных артерий и вен, фиксация их стенок к соединительно—тканным перемычкам между кожей и сухожильным шлемом; 4) наличие богатой сети артериальных анастомозов между ветвями наружной и внутренней сонных артерий, что имеет существенное значение для поддержания достаточного кровоснабжения тканей, даже при повреждении сравнительно крупных артерий или при их легировании, а также обеспечивает условия для хорошего заживления ран; 5) наличие анастомозов между поверхностными (внечерепными) и глубокими (внутрикостными и внутричерепными) венами влияет на распространение гнойной инфекции мягких тканей в полость черепа. Остановку кровотечения из сосудов лобно—теменно—затылочной области выполняют путем пальцевого прижатия мягких тканей к костям сводам черепа, а также выполняют последовательное прошивание мягких тканей вокруг раны вместе с проходящими в подкожной клетчатке сосудами, наложение кровоостанавливающих зажимов с последующим легированием сосудов. Лежащий под подкожной клетчаткой апоневротический шлем представляет собой сухожильное растяжение лобной и затылочной мышц, он прочно связан с кожей соединительно—тканными перемычками. Под апоневрозом располагается рыхлая клетчатка. Следующей особенностью лобно—теменно—затылочной области являются три слоя клетчатки: подкожный, подапоневротический; поднадкостничный. Височная область, в отличие от лобно—теменно—затылочной, покрыта тонкой, подвижной кожей, под которой расположены подкожно—жировая клетчатка и поверхностная фасция. В клетчатке проходит крупная поверхностная височная артерия, сопровождаемая одноименной веной, следующий слой – височная фасция, покрывающая соответствующую мышцу. Фасция двумя листками прикрепляется к скуловой дуге. Височная кость тонкая, хрупкая. Между костью и. мышцей имеется клетчатка, одной из особенностей височной области является наличие 4–х слоев клетчатки: подкожной, межапоневротической (между листками височной фасции), подапоневротической, подмышечной (между височной мышцей и надкостницей височной кости). При развитии флегмоны в этой области наблюдается затруднение открывания рта, из—за воспалительной контрактуры височной мышцы. Для вскрытия флегмон височной области возможны разрезы: горизонтальный, по верхнему краю скуловой дуги, дугообразный по линии прикрепления височной мышцы (при глубоких флегмонах подмышечной клетчатки); радиальный от козелка уха (при поверхностных флегмонах) с учетом расположенного гнойника и направления ветвей лицевого нерва и поверхностной височной артерии. Кости свода черепа имеют разное строение в лобно—теменно—затылочной и височной областях. Наиболее тонкой является чешуя височной кости, в ней почти отсутствует губчатое вещество. Эта кость очень хрупкая, что предопределяет наибольшую вероятность ее трещин и переломов при травмах. Лобная и особенно затылочная кости у взрослых людей иногда достигают толщины до 2,5 см. К особенностям костей свода черепа относятся: 1) «арочность» строения, придающая своду черепа особую устойчивость к механическим воздействиям; 2) «трехслойность» костей, состоящих из наружной (толщиной до 1 мм) и внутренней (толщиной около 0,5 мм) пластинок, между которыми находится губчатое вещество. Внутренняя пластинка (стекловидная), при травмах черепа она одна из первых подвергается разрушению часто на большем протяжении, чем наружная. Нередко бывает, когда внутренняя пластинка ломается, а наружная остается неповрежденной. Обнаружить эти повреждения удается только с помощью рентгенологического исследования. В губчатом веществе костей свода черепа располагаются диплоические вены, которые являются источником кровотечения при травмах, операциях. Для остановки кровотечения используют прикладывание к месту повреждения кости марлевые тампоны, смоченные горячим физиологическим раствором, для ускорения свертывания крови и тромбирования диплоических вен, а также применяют «биологическую тампонаду» кусочком мышцы или шпаклевкой из смеси костных опилок с кровяными сгустками, гемостатические губки. Во время операций на черепе и его содержимом приходится производить вскрытие черепной коробки, что называется трепанацией черепа. Различают резекционный и костнопластический способы. При резекционном способе трепанации выполняется наложение одного или нескольких трепанационных отверстий с помощью специальной фрезы с последующим «выкусыванием» или выпиливанием необходимой величины костного фрагмента над внутричерепным (внутримозговым) очагом. По завершении операции над костным дефектом ушиваются мягкие ткани. Костнопластическая трепанация выполняется с временной резекцией кости. Она производится путем формирования костного лоскута на ножке, в состав которой входит надкостница. Это позволяет в конце операции закрыть дефект после укладывания костного лоскута на место. При этом различают однолоскутную, двухлоскутную, суть которой состоит в раздельном выкраивании сначала лоскута мягких тканей, состоящего из кожи, подкожной клетчатки и сухожильного шлема, а затем второго костно—пластического лоскута, что обеспечивает большую свободу действий для формирования костного лоскута, но более трудоемок и требует больше времени. Среди оперативных вмешательств, выполняемых на черепе, особо следует выделить первичную хирургическую обработку ран. Эта операция является экстренной, а техника ее отличается от используемой в других областях в силу анатомо—физиологических особенностей черепа и его содержимого (мозга). Выделяют два вида ранений черепа: проникающие и непроникающие. Проникающими ранениями называются такие, при которых наблюдается повреждение твердой мозговой оболочки, а ранения, не сопровождающиеся нарушением целости твердой мозговой оболочки, являются непроникающими. Твердая мозговая оболочка отграничивает «внутреннюю среду» мозга (ликвороносные каналы и пространства, собственные сосуды мозга, паутинную и сосудистую оболочки) от внешней. Поэтому прогноз при проникающих ранениях черепа является всегда весьма серьезным, в течение таких повреждений нередко наблюдают тяжелые осложнения. Твердая мозговая оболочка является не только защитным барьером для мозгового вещества, она также играет важную роль в пространственной фиксации мозга, путем создания соединительнотканного каркаса. Диплоические вены (вены губчатого вещества костей свода черепа), vv. diploicae , лишены клапанов. Они залегают в каналах диплоэ, соединяются между собой и направляются преимущественно в сторону основания черепа. Часть диплоических вен, пройдя через отверстия во внутренней пластинке костей черепа, впадает в синусы твердой мозговой оболочки, а другие через эмиссарные вены, vv. emissariae, соединяются с венами наружного покрова головы. Таким образом, vv. diploicae и вены наружного покрова головы, а также синусы твердой мозговой оболочки соединяются между собой. Различают следующие крупные диплоические вены . 1. Лобная диплоическая вена, v. diploica frontalis, залегает в толще чешуи лобной кости, вблизи средней линии, и несет венозную кровь частично в верхний сагиттальный синус и частично — в надглазничную вену, v. supraorbitalis. 2. Передняя височная диплоическая вена, v. diploica temporalis anterior, впадает в клиновидно-теменной синус и глубокую височную вену, v. temporalis profunda. 3. Задняя височная диплоическая вена, v. diploica temporalis posterior, собирает венозную кровь из теменной и височной костей и в области сосцевидной эмиссарной вены, v. emissaria mastoidea, впадает в поперечный синус и в заднюю ушную вену, v. auricularis posterior. 4. Затылочная диплоическая вена, v. diploica occipitalis, впадает в поперечный синус или через затылочную эмиссарную вену, v. emissaria occipitalis, — в затылочную вену, v. occipitalis Оболочки головного мозга, meninges, составляют непосредственное продолжение оболочек спинного мозга — твердой, паутинной и мягкой. Твердая оболочка, dura mater encephali, — плотная белесоватая соединительнотканная оболочка, лежащая снаружи от остальных оболочек. Наружная ее поверхность непосредственно прилежит к черепным костям, для которых твердая оболочка служит надкостницей, в чем состоит ее отличие от такой же оболочки спинного мозга. Внутренняя поверхность, обращенная к мозгу, покрыта эндотелием и вследствие этого гладкая и блестящая. Между ней и паутинной оболочкой мозга находится узкое щелевидное пространство, spatium subdurale, заполненное небольшим количеством жидкости. Местами твердая оболочка расщепляется на два листка. Такое расщепление имеет место в области венозных синусов (см. ниже), а также в области ямки у верхушки пирамиды височной кости (impressio trigemini), где лежит узел тройничного нерва. Твердая оболочка отдает со своей внутренней стороны несколько отростков, которые, проникая между частями мозга, отделяют их друг от друга Головной и спинной мозг покрыты тремя оболочками: Твердой (dura mater); Паутинной (arachnoidea); Мягкой (pia mater). 1. Твердая мозговая оболочка состоит из двух листков: - наружный листок плотно прилежит к костям черепа и позвоночника, являясь их надкостницей; - внутренний листок представляет плотную фиброзную ткань. В черепе оба листка плотно прилежат друг к другу, в местах их расхождения образованы синусы – ложа для оттока венозной крови из мозга. Во внутрипозвоночном канале между листками твердой мозговой оболочки расположена рыхлая жировая ткань с богатой венозной сетью – эпидуральная клетчатка. В полости черепа эпидуральное пространство расположено между наружным листком твердой мозговой оболочки и костями черепа, во внутрипозвоночном канале между листками твердой мозговой оболочки. Твердая мозговая оболочка образует отростки, вдающиеся между отдельными частями мозга: большой серповидный отросток (между полушариями мозга), малый серповидный отросток (между полушариями мозжечка), намет мозжечка (между затылочными долями и мозжечком), диафрагму турецкого седла. 2. Паутинная оболочка выстилает внутреннюю поверхность твердой оболочки. Пространство между твердой и паутинной мозговыми оболочками называется субдуральным. Паутинная оболочка не заходит в щели между извилинами мозга. 3. Мягкая мозговая оболочка отделена от паутинной оболочки субарахноидальным пространством. Мягкая мозговая оболочка тесно соприкасается с веществом мозга, покрывает его в бороздах и на некотором протяжении покрывает сосуды, входящие в мозг. Вокруг мозговых сосудов имеются узкие пространства – периваскулярные, вокруг капилляров перикапиллярные пространства. Пространства вокруг нервных клеток носят название перецеллюлярные пространства Вирхова-Робена, они также заполнены цереброспинальной жидкостью и являются мельчайшими ликвороносными путями. Подпаутинное пространство (cavitas subarachnoidalis) расположено между паутинной и мягкой оболочками головного мозга и содержит спинномозговую жидкость (liquor cerebrospinalis). Подпаутинное пространство имеет вид щели, расширяющейся над бороздами головного мозга. Расширения подпаутинного пространства над наиболее крупными бороздами называются подпаутинными цистернами (cistemae subarachnoidales). • Мозжечково-мозговая цистерна (cisterna cerebellomedullaris) ограничена сверху мозжечком, спереди — продолговатым мозгом, сзади — паутинной оболочкой, прилежащей вместе с твёрдой оболочкой головного мозга к задней атлантозатылочной мембране (membrana atlantooccipitalis). • Цистерна латеральной ямки большого мозга (cistema fossae lateralis cerebri) расположена в передних отделах латеральной борозды полушарий большого мозга. • Цистерна перекреста (cisterna chiasmatis) расположена на основании черепа спереди от перекреста зрительных нервов. • Межножковая цистерна (cisterna interpeduncularis). Со стороны полости черепа в височной области проходит между костью и dura mater средняя артерия твердой мозговой оболочки, являющаяся основной артерией, питающей dura mater. Она происходит от a.maxillaris и через foramen spinosum вступает в полость черепа, где делится на две ветви: переднюю (г. frontalis) и заднюю (г. parietalis). Артерию сопровождают две v. meningeae mediae. Обе ветви a. meningea media в своем ходе следуют положению важнейш отделов мозговой коры. Ход передней ветви соответствует положению предцентральной извилины лобной доли головного мозга. Ход задней ветви отвечает положению височной доли. Эти данные важны для диагностики экстрадуральных ( иначе — эпидуральных) гематом, возникающих при повреждениях средней артерии твердой мозговой оболочки и ее ветвей, когда скопляющаяся кровь отслаивает постепенно твердую мозговую оболочку от кости и сдавливает мозг. На покровах черепа положение средней артерии твердой мозговой оболочки и ее ветвей определяется схемой черепно-мозговой (краниоцеребральной) топографии, предложенной Кренлейном. От нижнего края глазницы по скуловой дуге и верхнему краю наружного слухового прохода проводят нижнюю горизонтальную линию. Параллельно ей от верхнего края глазницы проводят верхнюю горизонтальную линию. Перпендикулярно к горизонтальным проводят три вертикальные линии: переднюю из середины скуловой дуги, среднюю — от сустава нижней челюсти и заднюю — из заднейточкиоснования сосцевидного отростка. Эти вертикальные линии продолжают до сагиттальной линии, которую проводят от основания носа к наружному затылочному бугру. Ствол a. meningea media определяется над серединой скуловой дуги. Область сосцевидного отростка. Топография сосцевидной области головы. Треугольник Шипо. Границы сосцевидной области. Область сосцевидного отростка располагается позади ушной раковины и прикрыта ею. Границы сосцевидной области ее соответствуют очертаниям сосцевидного отростка, который хорошо прощупывается. Сверху границу образует линия, являющаяся продолжением кзади скулового отростка височной кости.  Рис. 5.7. Сосцевидная область. Треугольник Шипо. Схема. 1 — проекция задней черепной ямки; 2 — проекция сигмовидного синуса; 3 — треугольник Шипо; 4 — проекция лицевого нерва; 5 — наружное слуховое отверстие; 6 — проекция сосцевидной пещеры. Рис. 5.7. Сосцевидная область. Треугольник Шипо. Схема. 1 — проекция задней черепной ямки; 2 — проекция сигмовидного синуса; 3 — треугольник Шипо; 4 — проекция лицевого нерва; 5 — наружное слуховое отверстие; 6 — проекция сосцевидной пещеры. Внутрикостные образования проецируются на поверхность в четырех квадрантах (рис. 5.7). Для построения квадрантов сосцевидной области проводят линию от вершины отростка к его основанию (снизу вверх) и перпендикулярную к ней линию на ее середине. На передневерхний квадрант сосцевидной области проецируется пещера, antrum mastoideum, на передненижний — костный канал лицевого нерва, canalis facialis, на задневерхний — задняя черепная ямка и на задненижний квадрант проецируется сигмовидный венозный синус. Слои сосцевидной области головы. Кровоснабжение сосцевидной области. Мышцы области сосцевидного отростка. Границы треугольника Шипо. Кожа сосцевидной области в переднем отделе области (ближе к ушной раковине) более тонка, чем в заднем. В подкожной клетчатке сосцевидной области проходят задние ушные артерия и вена, a. et v. auriculares posteriores, задняя ветвь большого ушного нерва, n. auricularis magnus (чувствительная ветвь от шейного сплетения), а также задний ушной нерв, n. auricularis posterior (ветвь лицевого нерва). Под собственной фасцией сосцевидной области, являющейся продолжением фасции грудино-ключично-сосцевидной мышцы, или поверх нее расположены сосцевидные лимфатические узлы, nodi mastoideae. Они собирают лимфу от лобно-теменно-затылочной области, с задней поверхности ушной раковины, от наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Под фасцией и мышцами сосцевидной области, начинающимися от сосцевидного отростка (m. sternocleidomastoideus, заднее брюшко m. digastricus и m. splenitis), в борозде на медиальной стороне отростка проходит затылочная артерия, a. occipitalis, направляющаяся к мягким тканям затылочной области. Надкостница сосцевидной области прочно сращена с наружной поверхностью сосцевидного отростка, за исключением гладкой треугольной площадки, где надкостница легко отслаивается. Этот участок выделяют под названием треугольника Шипо (см. рис. 5.7). Рис. 5.7. Сосцевидная область. Треугольник Шипо. Схема: 1 — проекция задней черепной ямки; 2 — проекция сигмовидного синуса; 3 — треугольник Шипо; 4 — проекция лицевого нерва; 5 — наружное слуховое отверстие; 6 — проекция сосцевидной пещеры. Границами треугольника Шипо являются спереди задний край наружного слухового прохода и spina suprameatica, сзади — crista mastoidea, а сверху — горизонтальная линия, проведенная кзади от скулового отростка височной кости. В пределах треугольника Шипо производят трепанацию сосцевидного отростка при мастоидитах и хроническом воспалении среднего уха. На глубине 1,5—2 см здесь находится сосцевидная пещера, antrum mastoideum, сообщающаяся посредством aditus ad antrum с барабанной полостью. Верхняя стенка отделяет пещеру от средней черепной ямки. Спереди от пещеры располагается нижний отдел канала лицевого нерва. К задней стенке близко подходит сигмовидный венозный синус. У задней границы треугольника Шипо находится сосцевидное отверстие, foramen mastoideum, через которое в полость черепа проходит сосцевидная эмиссарная вена, связывающая поверхностные вены с сигмовидным синусом твердой мозговой оболочки. Трепанационный треугольник ШипоТреугольник Шипо Трепанацио́нный треуго́льник Шипо́ (фр. Chipault) — гладкая треугольная площадка на сосцевидном отростке височной кости, в пределах которой выполняют трепанацию при мастоидитах. Границы треугольника Шипо Спереди — задний край наружного слухового прохода; Сзади — сосцевидный гребень (лат. crista mastoidea); Сверху — горизонтальная линия, проведенная кзади от скулового отростка височной кости. В пределах треугольника Шипо находится резонирующая полость — сосцевидная пещера (лат. antrum mastoideum), сообщающаяся посредством входа в пещеру (лат. aditus ad antrum) с барабанной полостью. Сосцевидная пещера длиной в среднем 12 мм, шириной 7 мм находится на глубине 1,5-2,0 см костного вещества сосцевидного отростка. Величина пещеры варьирует в зависимости от строения сосцевидного отростка (пневматического, склеротического или диплоического). Верхняя стенка отделяет пещеру от средней черепной ямки; на ее медиальной стенке кроме aditus ad antrum, имеются два возвышения, содержащие латеральный полукружный канал и канал лицевого нерва. К задней стенке пещеры, особенно у брахицефалов, при слабом развитии сосцевидного отростка близко подходит сигмовидный венозный синус. Обычно же этот синус отделен от пещеры довольно толстой костной пластинкой. |