9479-Недревесная продукция леса. Недревесная продукция леса

Скачать 308.71 Kb. Скачать 308.71 Kb.

|

|

Контрольная работа НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА Содержание

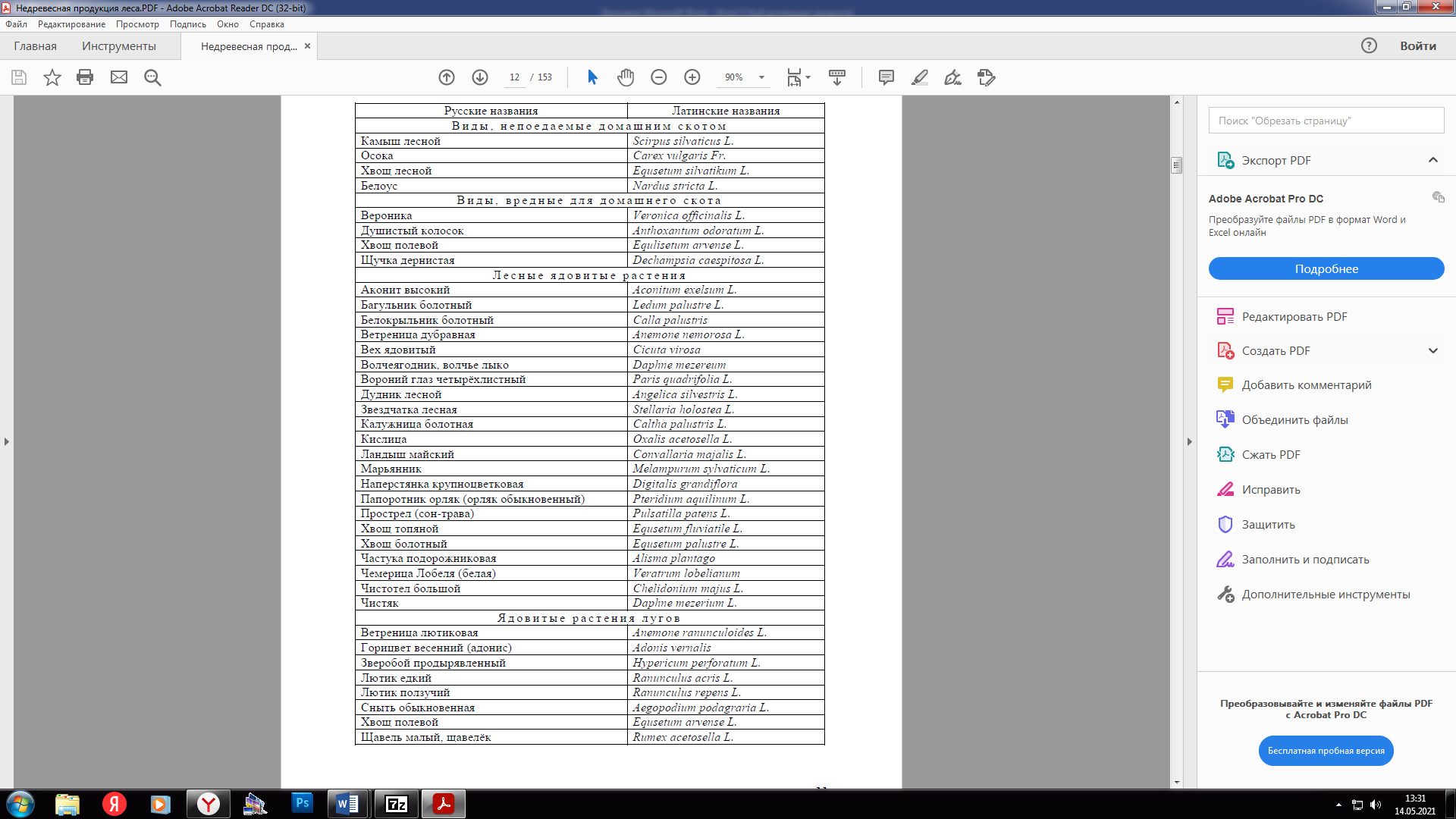

1. Виды сенокосов и пастбищ Сенокосы лесные – покрытые и непокрытые лесом земли Гослесфонда, пригодные (регулярно используемые) для сенокошения. Пастбища – покрытые и непокрытые лесом земли, регулярно используемые для выпаса скота. Сенокосами считаются территории, покрытые травянистой растительностью и длительное время используемые для сенокошения. Они подразделяются на: - заливные (пойменные луга), - суходольные (суходолы), - заболоченные (сенокосы и пастбища мелиоративного фонда). Заливные сенокосы расположены в поймах рек, или по низинам, заливаемым весенними паводками. Суходольные сенокосы расположены на равнинах, склонах и повышенных элементах водоразделов. Сюда же относятся и сенокосы, расположенные в долинах рек, заливаемых полыми водами на непродолжительный срок. Сенокосы, расположенные на пониженных элементах рельефа, по окраинам болот или на слабодренированных территориях, относятся к заболоченным. Классификация сенокосов нуждается в совершенствовании, единой системы пока нет. Выделяют сенокосы и пастбища по степени хозяйственного воздействия: естественные; окультуренные; коренного улучшения. Естественные сенокосы и пастбища – покрытые и непокрытые лесом земли. Чаще всего это низкополнотные древостои, поляны и вырубки. К окультуренным относятся сенокосы, на которых проведены работы по улучшению состава травостоя. Здесь осуществляется регулярный уход и подкормка растений (внесение удобрений). Сенокосы коренного улучшения – это участки, на которых в результате проведения комплекса мероприятий по коренному улучшению создан новый, периодически возобновляемый травостой. Кроме указанных категорий выделяют чистые и неочищенные сенокосы. К чистым относят сенокосы, на которых нет кустарника, пней, деревьев, камней, либо они равномерно покрывают не более 10 % площади участка. В составе неочищенных сенокосов выделяют: - закочкаренные; - закустаренные; - залесенные. Закочкаренность сенокосов подразделяется на слабую и сильную. Сенокосы считаются слабозакочкаренными, если от 10 до 20 % их площади покрыто кочками, и сильно, если площадь покрыта кочками более чем на 20 %. К слабозакустаренным и слабозалесенным относятся сенокосы, равномерно заросшие кустарником или древесной растительностью на 10-30 %, и к сильнозакустаренным или сильнозалесенным, когда 30-70 % площади занято кустарниками или деревьями. Отдельно выделяются сенокосы, засоренные вредными и непоедаемыми растениями. К ним относятся сенокосы, где непоедаемые травы занимают более 10 % и вредные более 5 % их площади. Особо учитываются сенокосы, засоренные ядовитыми растениями. Если их доля более 3 % по площади, то сенокосы и пастбища непригодны для использования. Перечень видов указанных категорий приводится в табл. 1.1. Сенокосы и пастбища Гослесфонда, которые составляют 1-3% площадей (около 24 млн. га), по продолжительности использования подразделяются на: - временные, - постоянные, - сенокосы мелиоративного фонда. Временное или внеплановое сенокошение проводят везде, где имеется продуктивный травостой. Постоянное или плановое сенокошение допускается только на постоянных сенокосах, определяемых лесоустройством. Крупные и наиболее производительные участки таких сенокосов находятся в поймах рек. Сенокосы мелиоративного фонда заболочены, покрыты древесно-кустарниковой растительностью, кочками и требуют коренного улучшения. По типу растительности сенокосы и пастбища делят на: - крупнозлаковые, - крупнотравные, - мелкотравные, - злаковые, - переходные между ними. Крупнозлаковые луга формируются на вырубках, осушенных землях, в поймах рек. На вырубках наблюдается сукцессия. На первом этапе вырубки зарастают иван-чаем, вейником наземным. На второй стадии появляются канареечник тростниковидный, кострец безостый, вейник Лангсдорфа, щучка дернистая, а в последствии – мелкие травы и злаки. По берегам ручьев и речек распространены крупнотравные луга. В составе травостоя таких лугов преобладают лабазник вязолистный, аконит высокий. При интенсивном использовании (сенокошение, пастьба скота) крупнотравные и крупнозлаковые луга сменяются мелкотравными и злаковыми. Здесь доминируют полевица, мятлик луговой, овсяница красная. Сено, заготавливаемое в гослесфонде, составляет около 10 % от общего объема. Эта доля может быть многократно увеличена при проведении на сенокосных угодьях комплекса работ по их улучшению. Наиболее целесообразно для регулярного сенокошения и пастьбы скота использовать леса III группы. Заболоченные леса для выпаса скота непригодны. В лесах I группы любых категорий защитности выпас скота запрещается. Задачей лесохозяйственных предприятий является сохранение постоянных сенокосов в пределах нелесной площади при лесоустройстве и улучшение их доступными средствами, в том числе переводом сенокошения из разряда побочных пользований на уровень специализированных хозяйств. Запасы травы на лесных участках различны в зависимости от сомкнутости древесного полога. В последние годы лесхозы проводят работы по улучшению сенокосных угодий (от 5 до 10 тыс. га в год). Опыты улучшения сенокосов свидетельствуют о том, что можно в сравнительно короткий срок и с небольшими затратами провести поверхностное улучшение лугов и в 2-3 раза увеличить урожаи сена. Для поверхностного улучшения естественных сенокосов проводят комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение качества луговых травостоев и урожайности без перепашки и уничтожения существующей дернины и растительности. Коренное улучшение – это проведение комплекса мероприятий по созданию сеяных (культурных) высокоурожайных пастбищ и сенокосов путем полного уничтожения естественной растительности и посева луговых трав. Часть сенокосов закрепляется в долгосрочное пользование за сельскохозяйственными акционерными обществами, которые обязуются их улучшать. Лесхозы должны добиваться от акционерных обществ рациональной эксплуатации переданных в пользование сенокосов Гослесфонда, она предусматривает своевременное выкашивание травы, учет и правильное расходование полученного сена, предохранение лугов от зарастания кустарниками и деревьями. Таблица 1.1 – Виды растений, ограничивающие использование сенокосов и пастбищ  2. Способы подсочки лиственных пород Подсочка березы и клена ведется в разных регионах нашей страны. Добычу сока ведут разными способами – с растущих деревьев и с пней. Подсочку осуществляют сами лесхозы, что обусловлено простейшей технологией, невысокой квалификацией работ и коротким сезоном подсочки. Подсочка с растущих деревьев Открытый способ добычи сока Сущность этого способа заключается в том, что сок с дерева направляется в открытый сокоприемник через открытые желобки. Желобки могут быть металлическими или деревянными. Металлические желобки вбиваются в ствол дерева под буровым каналом, а деревянные устанавливают непосредственно в буровой канал. Иногда вместо желобков используют фитиль из марли или другого специально приготовленного материала. Смоченная полоска марли одним концом укладывается в канал, а другим в сокоприемник. Такой «сокопровод» используется при наличии узкогорлой тары. Открытый способ добычи сока, являясь самым простым, имеет недостатки. Главный недостаток – снижение качества сока, особенно в дождливые ветренные дни. Централизованная добыча сока этим способом невозможна, поэтому в настоящее время в промышленной подсочке этот способ применяется довольно редко. Полузакрытый способ Этот способ добычи сока отличается от предыдущего видом используемого желобка. В качестве желобков здесь применяются специально сконструированные приспособления различных модификаций. Полузакрытый способ позволяет исключить попадание в сок сора благодаря более совершенной конструкции желобка. Желобки фиксируются непосредственно в буровых каналах. Буровые каналы при этом всегда заполнены соком, что предохраняет древесину от заражения грибками. При полузакрытом способе сбор сока может осуществляться как в открытые сокоприемники (при использовании желобков конструкции С.С. Поста), так и в закрытые – через шланги. При этом способе снижение качества сока возможно только из-за попадания осадков, стекающих по стволу. Закрытый способ При этом способе контакт сока с воздухом практически исключается. Специальные желобки с помощью шлангов соединяются или с отдельными приемниками (индивидуальный сбор сока), или при помощи двойников, тройников и т.д. с магистральным сокопроводом (централизованный сбор сока). На практике используется несколько вариантов закрытого способа добычи сока. Наиболее часто применяется индивидуальный способ добычи сока, когда в качестве сокоприемников используют стеклянные трехлитровые баллоны, закрытые капроновыми крышками. Через отверстие в крышке пропускается шланг. Шланг соединен с желобком. При таком способе заготовки снижение качества сока практически исключается, так как система сбора сока почти герметична. На Алтае в качестве сокоприемников используют пакеты из пластика, которые привязывают к желобам. Достоинства данного способа заключаются в значительном снижении транспортных расходов и затрат на тару. Недостатки способа – невозможность применения централизованной системы сокопроводов и большие потери сока при транспортировке. Самым эффективным способом добычи сока на сегодняшний день является централизованный способ. Его отличительная особенность состоит в том, что буровые каналы на всех подсачиваемых деревьях на больших площадях объединяются в единую сокопроводную сеть. В этом случае для большого количества деревьев устанавливается один сокосборник. Эффективность централизованного способа заготовки сока заключается в следующем: а) ниже затраты на оборудование; б) дневная норма выработки на одного человека выше на 50 %; в) себестоимость заготовки 1 т сока примерно в 1.5 раза ниже; г) уменьшается вероятность закисания сока. Указанные достоинства централизованного способа заготовки сока не исключают и некоторые недостатки: а) успешное применение данного способа возможно лишь при наличии естественного уклона местности; б) трубки и шланги повреждаются животными и грызунами; в) при поздневесенних заморозках на отдельных участках сокопроводов сок промерзает, и шланги выходят из строя. Общие недостатки большинства приспособлений для закрытого способа заготовки сока – значительная закупорка проводящих элементов в буровом канале и подтекание сока по стволу. Неоднократные попытки исключить указанные недостатки (прибор А.А. Сталинского, способ А.А. Тиминского, цельнометаллическая головка В.П. Рябчука и Ю.Ф. Осипенко) оказались малоэффективными. Добыча сока из пней Ранения, наносимые на ствол при добыче сока, приводят к снижению сортности круглых лесоматериалов, препятствуют использованию этой части ствола для изготовления шпона. Кроме того, при интенсивной подсочке снижается жизнеспособность деревьев. Добыча сока из пней в этом смысле безвредна, поэтому там, где возможно, этот способ заготовки сока успешно применяется. Добыча сока из пней ведется любым из трех рассмотренных выше способов. С целью повышения качества добываемого из пней сока их необходимо закрывать пленкой. Добыча сока из пней ведется в течение одного сезона сразу после рубки насаждений. Сокопродуктивность пней зависит от условий местопроизрастания и от времени рубки. Опытные данные показывают, что рубку березняков целесообразно проводить в весенний период, так как в этом случае сокопродуктивность пней будет максимальной. Работы, проводимые при подсочке Подготовительные работы Объем подготовительных работ при подсочке лиственных пород значительно меньше, чем при подсочке хвойных пород. Оформление отводов в натуре производится, если лесосека передается в подсочку на длительный срок. Собственно, подготовительные работы при подсочке лиственных пород включают следующие виды работ: - отбор здоровых деревьев установленных размеров; - определение величины нагрузки дерева буровыми каналами в зависимости от диаметра ствола; - обозначение на каждом стволе количества будущих каналов; - перечет деревьев на отведенных участках и составление перечетной ведомости; - подрумянивание (в необходимых случаях). После выполнения всех видов подготовительных работ проверяется качество их выполнения. На основании перечетной ведомости составляется технологическая карта. Она служит основой для определения потребности в рабочих, оборудовании, инструментах, транспортных средствах и т.д. После этого составляется смета расходов и определяется плановая себестоимость заготавливаемого в данном сезоне сока. Производственные работы Производственные работы включают: сверление буровых каналов с помощью коловорота или дрели, установку желобков и приспособлений для стока сока, монтаж сокопроводов при централизованном способе сбора сока, установку сокоприемников, сбор сока. На специальных плантациях подсочку можно вести многоярусным способом, при этом ярусы буровых каналов закладываются сверху вниз на расстоянии 50 см друг от друга. При многоярусной подсочке расстояние между каналами в ярусе по периметру ствола не должно быть меньше 10 см. При размещении каналов в 5 ярусов продолжительность подсочки увеличивается до 40 лет. Производственные работы при подсочке березы и клена продолжаются в зависимости от условий от 21 до 36 дней. В южных районах в среднем с каждого дерева за сезон можно получить около 80 л березового и около 15 л кленового сока. Установлено, что деревья порослевого происхождения обладают более высокой сокопродуктивностью, чем деревья семенного происхождения. Нагрузка деревьев каналами устанавливается в зависимости от степени развития дерева. Заключительные работы После окончания сбора сока с отведенных участков полностью убирается подсочное оборудование. Исправное оборудование подготавливается для зимнего хранения. Самая ответственная операция заключительных работ – обработка подсочных каналов. Подсочные каналы рекомендуется замазывать садовой мазью, специально приготовленной настойкой или обычной замазкой (масляной краской). Нанесение мази или пасты на подсочные каналы предохраняет древесину от заражения грибами и насекомыми в течение срока подсочки. 3. Продукты пчеловодства Продуктами пчеловодства являются мед, воск, цветочная пыльца и перга, маточное и трутневое молочко, прополис, пчелиный яд. Мед пчелы вырабатывают из нектара – сладкой сахаристой жидкости, собираемой с цветков растений. В резервуаре-зобике нектар насыщается ферментами, образующимися в специальных железах пчел и играющими важную роль в превращении нектара в мед. В общей сложности в меде содержится несколько десятков (до 70) различных полезных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. В частности, в состав пчелиного меда входят глюкоза и фруктоза. На их долю приходится около 75 %. Кроме того, мед содержит витамины А, В, С, Е, К, белковые вещества, органические кислоты (глюкановую, яблочную, лимонную, молочную), ферменты, антибиотики, микроэлементы, зерна пыльцы и по составу напоминает плазму крови человека. Качество меда тесно связано с ботаническим составом растений. Чем разнообразнее этот состав и чем больше в нем лекарственных растений, тем ценнее мед. В зависимости от преобладания нектара конкретных растений, использованных пчелами для выработки меда, мед называется монофлорным и бывает липовый, донниковый, гречишный, горчичный, цветочный и др. Если мед образуется при одновременном сборе пчелами нектара с растений нескольких видов, то такой мед является полифлорным и называется по природным или сельскохозяйственным медоносным угодьям (горно-таежный, степной, луговой, с лесных вырубок и др.). В отдельные годы пчелы приносят в ульи падь – сладкий сок, выделяемый листьями дуба, клена, березы, тополя, орешника и других пород после жаркого дня. Падь может иметь и животное происхождение — сладкие выделения тлей, червецов и др. Мед, выработанный пчелами из пади, называется падевым. Он по вкусу похож на патоку, менее ароматен, но более питателен, чем цветочный, содержит больше белковых и минеральных веществ. Оставлять падевый мед пчелам на зиму нельзя из-за опасности вызвать их отравление. Для человека падевый мед не вреден. Определить падевый мед (или его примесь в других сортах меда) можно следующим образом. Готовят раствор меда в дистиллированной воде в соотношении 1:1 и к нему добавляют 6 частей 96 %-ного спирта-ректификата. Помутнение раствора и выпадение хлопьев указывает на наличие пади. Мед не следует нагревать свыше 60 °С во избежание разрушения ценных ферментов и превращения его в простую смесь пищевых веществ. Натуральный пчелиный мед от подделок можно отличить следующим образом: необходимо приготовить водный раствор меда в соотношении 1:2. Если мед натуральный, то раствор получается слегка мутный и без осадка. Если в меде есть крахмал или мука, то добавление к раствору нескольких капель йода вызовет появление синего цвета. Если же в меде присутствует примесь мела, то всегда образуется осадок, а добавление к этому осадку нескольких капель уксусной эссенции вызывает вспенивание раствора (выделение углекислого газа). Содержание воды в меде можно определить довольно просто. Стеклянную банку емкостью 1 л взвешивают на весах и доверху в нее наливают дистиллированную воду. Уровень нижнего мениска отмечают на стекле банки. Банку с водой взвешивают и воду выливают. По разности веса наполненной и пустой банки определяют массу воды. Далее банку высушивают и наполняют медом до отметки уровня ранее налитой воды, взвешивают и, вычтя из полученного веса массу пустой банки, определяют массу меда. Разделив массу меда на массу воды, находят плотность меда, а по табл. 24.1 устанавливают его водность. Таблица 3.1 – Плотность и водность меда

Незрелый водянистый мед обычно получается, когда пчеловод слишком часто качает мед, не давая возможность пчелам запечатать соты восковыми крышечками. В зрелом меде содержание воды не должно превышать 20 %. Зрелый натуральный мед обычно при хранении кристаллизируется, и это является верным показателем высокого качества продукта. Исключение составляет некристаллизирующийся акациевый, каштановый и падевый мед. Если при выливании меда, например, из ложки, он стекает ровной струйкой без ее разрыва и образует горочку, то это мед зрелый и натуральный. Воск пчелы вырабатывают в своем организме и используют для отстройки новых восковых сотов. 1 кг пчел за свою жизнь выделяют около 500 г воска. Воск представляет собой химическое соединение сложных эфиров, свободных жирных кислот и предельных углеводородов. В нем присутствуют ароматические и красящие вещества. Всего же в воске содержится более 300 компонентов. Основная часть (70-80 %) получаемого воска идет на нужды самого пчеловодства в обмен на вощину – тонкие восковые листы с выгравированными на обеих сторонах шестигранными донышками будущих пчелиных ячеек. Значительная часть воска идет на свечное производство, используется он в медицине и во многих отраслях промышленности. Цветочная пыльца (пчелиная обножка) собирается пчелами с цветущих медоносных и пыльценосных растений и используется в качестве белкового корма. Перга представляет собой цветочную пыльцу, смешанную с нектаром и слюной пчел, прошедшую молочнокислое брожение и плотно уложенную в ячейки сотов на хранение. В ней содержатся протеины, аминокислоты, углеводы, витамины, ферменты, гормоны, антибиотики, микроэлементы и др. Перга является ценным диетическим продуктом питания и оказывает благотворное влияние на организм человека. Маточное молочко представляет собой пастообразное вещество желтовато-белого цвета с перламутровым оттенком, кисловатое на вкус. Оно вырабатывается из перги рабочими пчелами-кормилицами специально для кормления личинок будущих маток и личинок рабочих пчел до 3-дневного возраста. В состав маточного молочка входят белковые вещества, представленные 22 аминокислотами, углеводы, жиры, минеральные соли, микроэлементы, витамины и другие вещества, которые обусловливают его высокую биологическую активность и бактерицидность. Маточное молочко находит широкое применение в медицине для лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний. Прополис представляет собой смолистое клейкое и вязкое вещество, собираемое пчелами в основном с почек тополя, березы, осины и ряда других растений; некоторое количество прополиса пчелы получают из цветочной пыльцы. Прополис имеет темно-зеленый, иногда сероватый цвет, приятный аромат древесных почек и горьковатый вкус. В зависимости от конкретных условий сбора прополис имеет различный состав. В среднем же он содержит 55 % смол и бальзамов, 30 – воска, 10 – эфирных масел и 5 % цветочной пыльцы. В состав этих компонентов входят различные микроэлементы, витамины, дубильные и другие вещества. Прополисом пчелы закупоривают щели в улье, полируют сотовые ячейки для выращивания расплода, замуровывают различные органические остатки в улье для предотвращения их разложения. Прополис обладает дезинфицирующим и антимикробным свойствами, губительно действует на возбудителей некоторых болезней и обладает обезболивающим свойством. Всего за сезон пчелиная семья может собрать до 300-800 г прополиса, 100-150 г которого можно изъять в виде товарного. Пчелиный яд – это бесцветная, очень густая жидкость с характерным резким запахом и горьким жгучим вкусом, обладающая сильным бактерицидным свойством. Яд вырабатывается в специальных железах рабочих пчел и служит им средством защиты от врагов. На основе пчелиного яда выпускается ряд фармацевтических препаратов, которые обычно применяются для лечения радикулитов, невралгии и ревматических заболеваний. Пчелиный яд способствует обновлению и разжижению крови, снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и купирует болевой синдром. Кроме перечисленных выше продуктов пчеловодства, в последнее время стали получать так называемый гомогенат трутнево-расплодный (трутневое молочко) – продукт переработки пчелиных личинок первых трех дней жизни, когда они еще не имеют яда и твердого хитина. По составу трутнево-расплодный гомогенат напоминает маточное молочко, но дополнительно включает в свой состав большое количество функциональных групп ферментов, сульфигидрильных групп и гормонов. Трутневой расплод применяют как спортивное питание, при лечении щитовидной железы, восстановлении половой функции у мужчин. Он является сосудорасширяющим средством, снижает уровень холестерина в крови. Список используемой литературы 1. Российская Федерация: Законы. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон принят Гос. Думой 4 дек. 2006 г. 2. Грязькин А.В. Недревесная продукция леса: Учебное пособие / А.В. Грязькин, А.Ф. Потокин. Спб.: СпбГЛТА, 2005. – 152 с. 3. Коростелев, А.С. Недревесная продукция леса: учебник для академического бакалавриата / Г.А. Годовалов, С.В. Залесов, А.С. Коростелев – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 351 с. 4. Парамонова, Т.А. Недревесная продукция леса: Учебно - методические указания для лабораторных занятий бакалавров направления подготовки 35.03.01 Лесное дело / Т.А. Парамонова – Ульяновск: УлГУ, 2019. – 45 с. 5. Состояние и перспективы использования недревесных ресурсов леса: сб. ст. (Международная научно-практическая конференция; Кострома, 10–11 сентября 2013). – Пушкино: ВНИИЛМ, 2014. – 208 с. |