римское право. Ниже перечислены периоды развития римского права. Viiiiii в до н э. период древнего, или квиритского права

Скачать 111.44 Kb. Скачать 111.44 Kb.

|

|

1.Периодизация римского права Периодизация римского права — выделение в развитии римского права определенных этапов, имеющих соответствующий временной промежуток и характерные черты. Ниже перечислены периоды развития римского права. 1. VIII–III в. до н. э. — период древнего, или квиритского права — период начального формирования римского права. Право существовало только в рамках патриархальной римской общины, для членов общины и ради сохранения ее ценностей и привилегий, оно неразрывно с юридической практикой жрецов-понтификов, пронизано сакральным, и потому формально-консервативным началом. В этот период отмечается становление главных видов источников римского права, переход от обычного права к государственному законодательству и основанной на нем постоянной судебной практике. В V в. до н. э. была осуществлена первая кодификация — Законы XII Таблиц, которые закрепили основные институты правовой системы Рима (деление вещей, способы их передачи, деликты и т. д.). Систематизация правовых норм была примитивна, и не всегда четко выделялись правовые институты. В этот период зародились способы осуществления права. Сначала это было понтификальное производство, осуществлявшееся жрецами. В конце периода появилась должность претора и зародился легисакционный процесс. Римское право в этот период представляло привилегированное право — цивильное (или квиритское) право. 2. III–I в. до н. э. — предклассический период, характеризующийся социальной унификацией римской общины, стиранием принципиальных граней между патрицианством и плебеями. В этот период складывалась деятельность всех институтов римской государственности и судебной системы; источник права наряду с общенародным государственным законодательством — судейское и магистратское правотворчество. Издавались законы, развивающие отдельные институты римского права и создающие новые. Развивались институты наследственного права, сервитуты, деликты. Легисакционный процесс преобразовался в формулярный. На требования права оказывали влияние греческая философия и греческие правовые доктрины. Зарождались традиции римской юриспруденции и связанной с ней частной практики, судебного красноречия. 3. I в. до н. э. — III в. н. э. — классический период. Происходило формирование принципов публичного права. Складывалось уголовное право с самостоятельными объектами правовой охраны и принципами применения. Сформировался общий правовой статус свободного гражданина. Законченный вид приобрели институты собственности, владения, видов дозволенных и охраняемых правом сделок, правовых требований и т. д. Основные источники права — сенатусконсульты, конституции и ответы юристов. Появился экстраординарный процесс. К этому времени относится расцвет римской юридической науки и судебной юриспруденции (деятельность Цицерона). 4. IV–V в. н. э. — постклассический период. характеризующийся развитием императорского законодательства. Преобладающая форма права и источник норм — закон. Судебный процесс стал неразделим с государственным администрированием. Предпринимались попытки кодификации права. В конце периода была создана кодификация императора Юстиниана. Правовые институты изменились незначительно. Источники права -Обычное право и закон. Самым древним неписаным источником права Рима было обычное право как совокупность правовых обычаев. В современной теории права под правовым обычаем понимается правило поведения, сложившееся вследствие его фактического применения в течение длительного времени и признаваемое государством и качестве общеобязательного правила. -Законы XII таблиц. В 451–450 гг. до н. э. была сделана запись обычаев, получившая название Законов XII таблиц. В значительной своей части Законы XII таблиц фиксируют письменно давно сложившуюся практику взаимоотношений различных лиц, т. е. право обычное. В этом смысле, как ни странно, их можно было бы назвать варварской правдой (как именуются первые юридические кодексы государств раннего Средневековья), если забыть о том, что само понятие «варвары» применялось в античности ко всем людям, кроме греков и римлян. -Эдикты магистратов. Римские судебные магистраты обладали правом издавать постановле ния для римских граждан и других жителей Римского государства. Термин «эдикт» происходит от dico («говорю») и в соответствии с этим первоначально обозначал устное объявление магистрата следующих видов: — постоянный эдикт издавался новым магистратом и объявлял о том, какие правила будут лежать в основе его деятельности, в каких случаях будут даваться иски, в каких — нет (своеобразный план работы на определенный период); — разовый эдикт издавался по поводу решения какого-либо конкретного дела и по другим незапланированным поводам. -Деятельность юристов. Большое распространение получила такая специфическая римская форма правообразования, как деятельность юристов (юриспруденция). -Сенатусконсульт. Сенатоконсульты — это постановления римского сената. Первоначально самостоятельного значения они практически не имели. Законопроект выносился и обсуждался на народном собрании, которое и придавало ему силу закона. В позднюю республику народные собрания были запрещены, и решения по текущим делам стали приобретать силу закона и без одобрения народного собрания. В эпоху принципата сенатуконсульты приобретают наибольшую силу. -Кодификация Юстиниана. Первая половина VI в. н. э. ознаменовалась стремлением императора Юстиниана восстановить и вновь объединить когда-то блестящую Римскую империю.Колоссальный труд составления юстиниановского Свода был выполнен в несколько приемов и в сравнительно короткий срок. -Кодекс Юстиниана. В 529 г. появился Кодекс Юстиниана — собрание императорских конституций от Адриана (117–138 гг.) до Юстиниана. До нас дошла вторая редакция кодекса (534 г.). Кодекс посвящен вопросам граждан ского, уголовного, и государственного права. Он делится на 12 книг, книги делятся на 98 титулов, титулы — на фрагменты. Внутри титула конституции (числом 4600) расположены в хронологическом порядке. Они пронумерованы. В начале каждой конституции указано имя императора, ее издавшего, и имя лица, к которому она обращена, — инскрипция. В конце указана дата издания конституции — субскрипция. -Дигесты Юстиниана. В 533 г. был обнародован результат работы комиссии в виде Дигест (digesta — упорядоченное) или Пандект (pandectae — все в себе вмещающее). -Институции и новеллы. В 533 г. профессорами-юристами Феофилом и Дорофеем под руководством Трибониана был составлен элементарный учебник гражданского права — Институции (institutiones). Институции были изданы в учебных целях для начинающих юристов, но они получили официальный характер, т. е. приобрели силу закона.

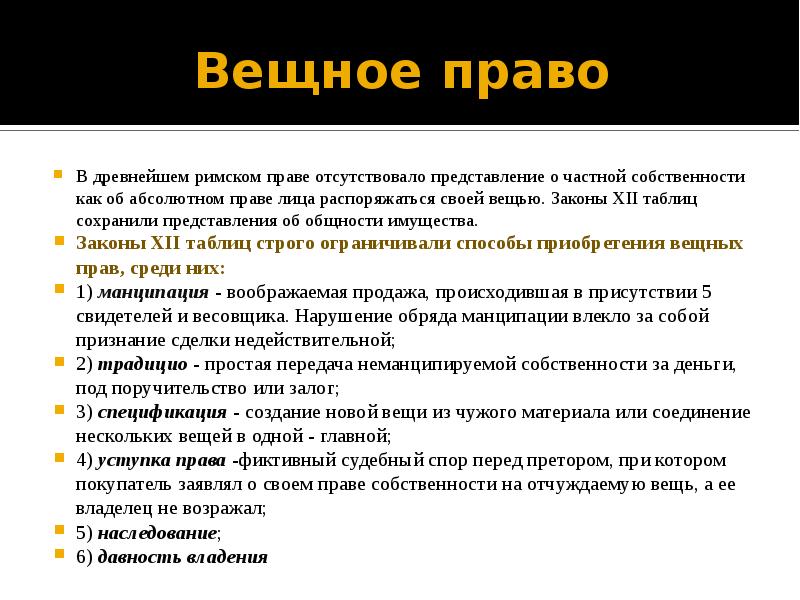

Законы XII таблиц: история создания и общая характеристика. Движение плебеев за равноправие отразилось и в правовой сфере, поскольку патрицианские магистры и жрецы (понтифики) произвольно толковали неписаные обычаи, игнорируя интересы плебеев. С борьбой плебеев и патрициев связывается принятие (около 450 года до н.э.) первых писаных римских законов - Законов XII таблиц. Вплоть до середины III в. до н.э. безраздельно господствующей правовой системой было квиритское (гражданское) право. Оно отличалось сакральным характером, большой степенью традиционности, связью с древнеримским правом (квиритскими обычаями и ритуалами), нашедшим свое отражение и в Законах XII таблиц. Квиритское право отражало сравнительно примитивные отношения раннеклассового общества, отличалось строгостью, суровостью, подчеркнутой точностью. Особенно четко в архаическом римском праве регулировались уже имущественные отношения и в первую очередь - право частной собственности, которое рассматривалось как полное господство собственника над своей вещью. Согласно традиционной версии, для их составления была создана первоначальная комиссия из 10 патрициев (децимвиры), подготовившая законы на десяти таблицах, текст которых не удовлетворил плебейское население Рима. В результате острого политического конфликта была создана новая комиссия децемвиров, состоявшая как из патрициев, так и из плебеев, дополнившая первоначальный текст еще двумя таблицами.Принятие Законов XII таблиц означало ослабление былых позиций понтификов, которые сохраняли за собой право хранить и толковать неписаные обычаи и законы, вырабатывать формы судебных исков и злоупотребляли этим правом. Хотя в Законах XII таблиц предусматривалось использование клятв и совершение других ритуальных действий, право уже было отделено от религиозных норм и приобрело светский характер. Законы XII таблиц были выполнены на 12 медных досках, выставленных для всеобщего обозрения на форуме - центре политической жизни республиканского Рима. Знание этих Законов было обязательным, а следовательно, с их принятия стало необходимым светское правовое воспитание (образование) римских граждан. Отличительной чертой названных законов был строгий формализм: малейшее упущение в форме судоговорения влекло за собой проигрыш дела. Вещное право. В древнейшем римском праве отсутствовало представление о частной собственности как об абсолютном праве лица распоряжаться своей вещью. Законы XII таблиц сохранили представления об общности имущества. Частная собственность была во многом обусловлена собственностью общественной, от которой вела свое происхождение. Поэтому большинство правовых предписаний посвящались запретам. Однако уже в древнейший период в Риме сложился порядок, согласно которому вещь могла быть приобретена в собственность в силу фактического владения ею в течение определенного времени. Законы XII таблиц запрещали приобретение права собственности по давности лишь в отношении краденых вещей. Для движимых вещей срок приобретательной давности устанавливался в один год, для недвижимых вещей - в два года. Этим способом пользовался приобретатель вещи в тех случаях, когда, например, при совершении манципации допускались неточности в формальностях, а поэтому при строгости квиритского права приобретатель не получал права цивильного собственника на вещь и квиритский собственник сохранял право требовать возвращения последней через суд. В цивильном праве наиболее значительным делением вещей, которые находились в хозяйственном обороте и могли быть объектом права собственности, было их деление на манципируемые и неманципируемые вещи. К первому типу относились земля, рабочий скот, рабы, здания и сооружения, сервитуты; ко второму типу – все прочие вещи. Для отчуждения вещей первой категории – продажи, мены, дарения и пр. – требовалось соблюдение формальностей, носивших название манципации. Манципация сообщала приобретателю неоспоримое право собственности на вещь. Передача манципицируемой вещи происходила в торжественной обстановке, в присутствии пяти свидетелей и весодержателяс весами и медью. Формальности служили запоминанию сделки на тот случай, если в будущем возникнет связанный с ней спор о собственности. Все другие вещи, даже драгоценные, переходили посредством простой традиции, т.е. бесформальнойпередачи на условиях, установленных договором купли-продажи, мены, дарения и пр. Уже в древнейший период в Риме сложился порядок, согласно которому вещь могла быть приобретена в собственность в силу длительного владения ею. Законы XII таблиц запрещали лишь приобретение права собственности по давности в отношении краденых вещей. Для движимых вещей срок приобретательной давности устанавливался в один год, для недвижимых вещей - в два года. Особым видом вещного права, возникшим уже в древнейший период, были сервитуты. Сервитуты вырастали вместе с частной собственностью и необходимостью четкого юридического урегулирования взаимоотношений собственников (или владельцев) соседних участков. В силу их хозяйственной важности сервитуты относились к категории манципируемых вещей.  2. Обязательственное право по Законам XII таблицВ древнейший период при неразвитости товарно-денежных отношений договоры (контракты) были еще немногочисленными и отличались ярко выраженным формализмом. Именно внешняя оболочка, а не содержание, определяла природу того или иного контракта, в форме которого могли быть выражены самые различные обязательственные отношения. Другая черта древнейших договоров - их односторонний характер. Правом требования наделялась в договоре лишь одна сторона (кредитор), на другую сторону (должник) возлагались только обязанности. В числе контрактов, наиболее ярко отражавших черты римского права, был нексум, в форме которого выражались самые различные обязательственные отношения с манципируемыми вещами. Если должник не выполнял в срок обязательство, кредитор мог "наложить на него руку" и держать его в течение 60 дней в заточении в своем доме. "За это время должник трижды выводился в базарные дни к претору на Форум, где объявлялась сумма его долга, а затем он продавался в рабство за границу. В Законах XIIтаблиц говорилось даже о том, что должник, не вернувший деньги сразу нескольким кредиторам, мог быть разрублен ими на части[3] . Вероятно, в таких случаях использовались и особые соглашения об отработке долга. Но наиболее характерная черта этого договора состояла в том, что взыскание было направлено на саму личность должника. Другой древнейший контракт - стипуляция. Формальный характер этого договора проявился в произнесении строго определенных словесных формул. Кредитор задавал должнику вопрос о том, обязуется ли последний совершить какое-то действие, на что должник отвечал в утвердительной форме, использовав при этом те же слова. Как и нексум, стипуляция представляла собой абстрактный контракт, т.е. могла включать в себя различные обязательства: заем, передачу вещи в ссуду, на хранение и т.д. Однако стипуляция могла совершаться только в отношении неманципируемых вещей. Исполнение обязательства по стипуляционному договору было строго ограничено лишь тем, что было упомянуто в вопросе и ответе. Исполнение стипуляции, наряду с совершением предусмотренного в ней действия, требовало вновь торжественной процедуры в обратном порядке[4] . Уже в древнейший период, как это можно видеть из Законов XII таблиц, обязательства возникали не только из договоров, но и из деликтов (правонарушений). Большинство предусмотренных в квиритском праве деликтов еще не считались нарушением общественного интереса, а рассматривались как посягательство на права частного лица, как частный деликт, совершение которого как бы ставило обидчика (правонарушителя) в положение должника потерпевшего. Многие из таких частных деликтов, известных Законам XII таблиц, стали рассматриваться как преступления в последующем. Но по квиритскому праву к категории частных правонарушений относились личная обида, тяжелые членовредительские повреждения, а также воровство. Обязательство, ложившееся на виновного (строго говоря, по Закону XII таблиц на вину не обращалось внимания, достаточно было самого факта совершения деликта), выражалось чаще всего в обязанности уплатить штраф в пользу потерпевшего (от 25 до 200 ассов). Но в случае членовредительства допускался еще талион, а кража, когда вор был пойман с поличным, влекла за собой бичевание. После бичевания вор выдавался потерпевшему, который, вероятно, мог поступить с ним так же, как с неоплатным должником. Вор, совершивший ночную кражу, мог быть убит на месте. Обязательство в виде уплаты штрафов или возмещения причиненного ущерба полагалось, согласно Законам XII таблиц, в случае порубки чужих деревьев или же неосторожного поджога строения или скирды хлеба, сложенной около дома[5] . Цивильному праву, в частности и Законам XIIтаблиц, были известны и публичные деликты, т.е. собственно преступления, которые наказывались от имени римского народа, а взыскания по ним шли не частным лицам, а государству. Круг преступлений, однако, не был еще широк. К ним относились прежде всего преступления против республики. Так, предавались смертной казни лица, которые подстрекали "врага римского народа к нападению на Римское государство" или же предавали "врагу римского гражданина". Среди прочих преступлений также выделялись убийства, сочинение и распевание песен, содержащих клевету или позорящих других лиц, лжесвидетельство, умышленный поджог, тайное истребление чужого урожая, а также его потрава или жатва в ночное время и т.д. Хотя в самих Законах XII таблиц (в пересказе римских юристов) утверждается, что смертная казнь применялась "за небольшое число преступных деяний", последняя упоминалась в целом ряде статей. В зависимости от характера преступления смертная казнь принимала различные формы: отсечение головы, утопление, распятие, сбрасывание с Тарпейской скалы и т.д. Постепенно, однако, смертная казнь начинает выходить из употребления и для римских граждан заменяется изгнанием с утратой гражданства ("лишением огня и воды"). Использовались также членовредительские наказания, битье кнутом, штрафы и конфискации имущества, ограничения гражданского статуса (например, запрещение быть магистратом), лишение права на погребение. Некоторые преступления рассматривались как оскорбление богов (например, причинение вреда клиенту со стороны патрона) и влекли за собой религиозные проклятья. При неразвитости и простоте системы публичных деликтов (преступлений) в древнейшем римском праве не получили еще разработки общие принципы уголовной ответственности (вина, степень участия в преступлении и т.д.). Лишь в редких случаях различались умышленные (преднамеренные) и неосторожные преступления, что влекло за собой и разные юридические последствия (наказания). В отдельных статьях предусматривалось смягчение наказания для несовершеннолетних (за жатву на чужом поле в ночное время; за кражу с поличным). Уголовное право уже в древности обнаружило свои классовые подходы: по общему правилу рабы наказывались более строго, чем свободные люди. Они нередко приговаривались к смертной казни. 3. Семейное право по Законам XII таблицДревнеримское право закрепило исторически сложившуюся патриархальную семью, хозяйственно обособленную и связанную с обществом и государством через его главу. Типичной формой брака был брак с властью мужа. Но жена чаще всего оказывалась под властью домовладыки (отца мужа), если только муж не был лицом suiiuris, т.е. имел самостоятельный семейный статус. Она полностью порывала со своими кровными родственниками (когнатами), подпадала под власть нового домовладыки и становилась связанной родственными отношениями с членами семьи мужа (агнатами). Муж или домовладыка имели над ней неограниченную власть, вплоть до предания смерти. Впрочем, наличие неограниченной власти мужа еще не означало, что он мог пользоваться ею произвольно, т.е. без совета родственников (агнатов), а иногда и когнатов жены. Постепенно проявлялась тенденция к смягчению власти домовладыки и мужа. Для вступления в брак требовалось согласие глав обеих семей и согласие самих врачующихся. Брачный возраст для жены был 12 лет, для мужа - 14 лет. Заключать брак по цивильному праву могли только граждане. Такого права не имели Перегрины и латины (до Латинских войн). Длительное время не разрешались браки между патрициями и плебеями, этот запрет нашел свое отражение в Законах XII таблиц, но в 445 г. до н.э. был отменен законом Канулея. Брак мог заключаться в нескольких формах, в том числе путем религиозного обряда, а также в виде фиктивной покупки жены (по типу манципации). Допускалось и установление брака в результате фактического совместного проживания мужа и жены в течение года. В этом случае власть мужа не возникала, если жена ежегодно отлучалась из дома мужа на три ночи в году. Брак прекращался в случае смерти одного из супругов или утраты им правоспособности, а также в силу развода, который был в древнейший период редким явлением и допускался только по инициативе мужа в строго ограниченных случаях (прелюбодеяние жены или изгнание плода). Для древнеримской семьи характерной была также сильная отцовская власть, которая включала право продажи детей в рабство, наказания за проступки вплоть до лишения жизни. Дети не могли самостоятельно приобретать имущество, все купленное ими становилось собственностью отца. Обязательства, принятые на себя сыном, не связывали отца. Но потерпевший мог привлечь отца к имущественной ответственности в случае деликта, совершенного подвластным членом семьи[6] . Заинтересованность главы семьи в привлечении дополнительной рабочей силы привела к развитию института усыновления, которое совершалось в народном собрании в присутствии понтификов. Усыновление осуществлялось также путем троекратной фиктивной продажи члена семьи в рабство, а затем с мнимой переуступкой прав, которая вела к освобождению сына от власти отца. Древнейшее римское право знало также опеку, которая устанавливалась над малолетними и женщинами, не вышедшими замуж, а также попечительство над сумасшедшими и расточителями. В римском праве архаического периода существовало два способа наследования имущества умершего домовладыки. По общему правилу оно переходило к детям умершего ("подвластным") или к ближайшим агнатам. Только в случае отсутствия ближайших агнатов имущество передавалось сородичам умершего. Очень рано в Риме возникает и передача наследства по завещанию. Такое завещание утверждалось на народных собраниях. Законы XII таблиц уже указывали, что завещательные распоряжения на случай смерти являются ненарушимыми. В завещании наряду с установлением наследника могли содержаться и иные распоряжения: назначение опекунов, отпуск рабов на волю, легаты. Последние представляли собой завещательный отказ какой-либо из вещей умершего в пользу постороннего лица, которое получало право истребовать эту вещь у наследника |