Тема 8. Определение цитоза

Скачать 187.69 Kb. Скачать 187.69 Kb.

|

|

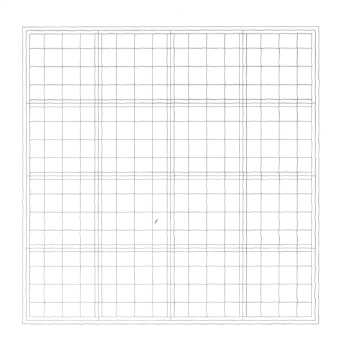

Тема 8: «Изучение морфологии элементов, встречающихся при микроскопии окрашенного препарата». Цитологическое исследование ликвора производится с целью определения цитоза - общего количества лейкоцитов в 1 мкл или в 1 л ликвора с последующей дифференциацией клеточных элементов (ликворная формула). Определение цитоза Для получения точного результата необходимо подсчитать общее количество клеток в ликворе не позднее 30 мин после его извлечения. Установлено, что разрушение эритроцитов, лейкоцитов и тканевых клеточных элементов происходит из-за низкого содержания белка в ликворе, который оказывает стабилизирующее действие на клеточные мембраны. Для исследования рекомендуется брать вторую или третью пробирку полученного ликвора, чтобы избежать примесь «путевой» крови. Ход исследования Для лизиса эритроцитов используют реактив Самсона, в состав которого входят: 30% уксусная кислота (лизирует эритроциты), фуксин (окрашивает ядра клеточных элементов и включения в цитоплазме в интенсивный темно-вишневый, цитоплазму плазматических клеток - в ярко-малиновый цвет), карболовая кислота (консервирует клетки до 2-3 часов при комнатной температуре). Ликвор тщательно размешивают, катая пробирку между ладонями. В чистой сухой агглютинационной пробирке смешивают ликвор с реактивом Самсона в соотношении 10:1 (0,5 мл ликвора и 50 мкл реактива Самсона), перемешивают и оставляют на 10-15 мин для окрашивания клеточных элементов. Полученную смесь тщательно размешивают и заполняют счетную камеру. Для счета клеток в спинно-мозговой жидкости применяется камера Фукса-Розенталя, объем которой 3,2 мкл. Камера Фукса-Розенталя состоит их 16 больших квадратов, каждый из которых разделен на 16 малых, всего в камере содержится 256 малых квадратов. Малый квадрат является счетной единицей камеры.

Клетки, если их мало, подсчитывают во всей сетке камеры (во всех 16 больших = 256 маленьких квадратах), используя объективы х8, х10 или х20 и окуляр х7 или х10 на бинокулярном микроскопе. Количество клеток в 1 мкл ликвора (X) определяют по формуле:

где А - количество клеток в камере, 11/10 - степень разведения ликвора, 3,2 - объем камеры. На практике объем камеры округляют до 3 мкл и не учитывают степень разведения ликвора: Х=А/3 Ответ представляют: в виде дроби (количество клеток, подсчитанное во всей камере), количество лейкоцитов в 1 мкл (полученный результат делят на объем камеры Фукса-Розенталя) число клеток в 1 л ликвора (для этого число клеток в 1 мкл необходимо умножить на 106) . Клинико-диагностическое значение В нормальном ликворе взрослого человека клеточные элементы практически отсутствуют: в вентрикулярном ликворе 0-1 клетка/мкл, в субокципитальном - 2-3 клетки/мкл, в люмбальном ликворе 3-5 клеток/мкл. Общее количество клеток в люмбальной спинномозговой жидкости у детей выше, чем у взрослых: у новорожденных до 20х106/л, у детей до 1 года – 14-15х106/л, к 10 годам – 4-5х106/л. Увеличение количества клеток в ликворе (плеоцитоз) рассматривают как признак органического поражения центральной нервной системы (ЦНС), хотя некоторые заболевания ЦНС протекают при нормальном количестве клеток - нормоцитозе. Повышенный цитоз наблюдается при воспалительных поражениях мозговых оболочек различной этиологии, органических поражениях вещества мозга (опухоль, сифилис, абсцесс и др.), при травмах, кровоизлияниях и т.д. Дифференциация клеток В счетной камере (окуляр х10, объектив х40) можно дифференцировать практически все элементы. Если из-за толщины камеры это сделать не удалось, то необходимо каплю хорошо размешанного ликвора, окрашенного реактивом Самсона, нанести на предметное стекло, покрыть покровным стеклом и дифференцировать ликворные клетки на большом увеличении микроскопа (объектив х40 на бинокулярном микроскопе). Если некоторые клетки окажутся непонятными, на покровное стекло наносят каплю иммерсионного масла и исследуют клетки на иммерсии (объектив х90 или х100). Если в ликворе клеток мало (нормоцитоз или слабовыраженный плеоцитоз), ликвор центрифугируют в течение 10 мин со скоростью 1500 об/мин, пластиковой пастеровской пипеткой отсасывают надосадочный ликвор, аккуратно размешивают осадок и делают 2-3 мазка, которые окрашивают азур-эозином. В осадке количество клеток больше и возможна их дифференцировка на большом увеличении (х400) и на иммерсии (х900 или х1000). Необходимо провести дифференцировку 100 и/или 200 клеток и дать ответ в % (ликворная формула). Клеточные элементы ликвора Ликворную формулу здоровых людей в основном представляют лимфоциты (70%, из них 2/3 Т-лимфоцитов и 1/3 В-лимфоцитов) и моноциты (30%) (Цветанова Е.М., 1986). В ликворе здоровых доношенных и недоношенных новорожденных, кроме лимфоцитов и моноцитов, могут присутствовать нейтрофильные гранулоциты (от 6 до 50%) (Conly J.M., Ronald A.P., 1983). Лимфоциты. Лимфоциты входят в состав нормального цитоза ликвора (в норме – 2-4 клетки/мкл).В препаратах, окрашенных реактивом Самсона: клетки чуть больше эритроцита по диаметру, ядро круглой формы, темно-вишневого цвета, занимает большую часть клетки, грубоглыбчатой структуры. Цитоплазма окружает ядро узким ободком со всех сторон или выступает с одной или с двух сторон ядра в виде язычка, практически бесцветная. При окраске азур-эозином лимфоциты выглядят так же, как в мазках периферической крови: клетки круглой или овальной формы с ядрами, занимающими большую часть клетки. Ядра грубоглыбчатой структуры с просветлениями оксихроматина между глыбами базихроматина. Цитоплазма узким ободком окружает ядро, обычно базофильная. В норме в ликворе присутствуют только малые лимфоциты (диаметр соответствует диаметру эритроцита - 7-8 мкм), иногда можно обнаружить единичные лимфоциты больших размеров (10-12 мкм), ядра которых окружены более широким ободком цитоплазмы светло- или темно - синих тонов. При патологических процессах в ЦНС лимфоциты в ликворе отличаются полиморфизмом. Их называют активированными, реактивными или трансформированными, а также лимфоплазмоцитами и иммунобластами. Лимфоциты с диаметром 9-15 мкм называют средними, а с диаметром более 16 мкм - большими лимфоцитами. Эти лимфоциты имеют округлое или бобовидное ядро, занимающее большую часть клетки, достаточно широкой ободок цитоплазмы слабобазофильной окраски. В цитоплазме некоторых лимфоцитов могут присутствовать азурофильные гранулы. В таких клетках ядра более рыхлой, тяжистой структуры. Активация лимфоцитов происходит на фоне инфекций (бактериальной, вирусной, паразитарной и др.), на фоне развития опухолей, кровоизлияний и других патологических процессов.

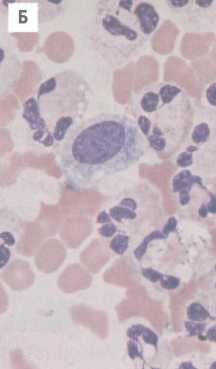

Моноциты. Моноциты - вторая основная популяция клеток нормального ликвора (в норме – 1-3 клетки/мкл). При окраске реактивом Самсона: моноциты имеют размер 10-20 мкм в диаметре, ядра округлой или типичной моноцитоидной формы с выемкой в виде почки или подковы и выступом ядра посредине выемки в виде язычка. Структура ядер рыхлая, «нежная», окраска более светлая, чем окраска ядер лимфоцитов - бледно-розового цвета. Цитоплазма широким ободком окружает ядро. В препаратах, окрашенных азур-эозином: ликворные моноцитыничем не отличаются от моноцитов периферической крови. Это крупные клетки диаметром 10-15 мкм, соотношение ядра и цитоплазмы в них поровну. Ядра имеют вид почки или подковы, иногда овальной или неправильной формы, иногда фрагмент ядра выступает в выемке в форме язычка. Структура ядер рыхлая, состоящая из тонких с небольшими уплотнениями нитей хроматина, окрашивающимися азур эозином в красновато-фиолетовый цвет, ядро более светлое, чем у лимфоцитов и нейтрофилов, иногда в ядрах видны следы нуклеол. Цитоплазма окрашивается в дымчатый или серовато-синий, а иногда в бледно-голубой цвет и может содержать мелкие азурофильные гранулы, располагающиеся вокруг ядра. Окраска цитоплазмы зависит от «возраста» клетки: чем клетка моложе, тем синее цитоплазма. Цитоплазма может быть мелко вакуолизирована, но включений в вакуолях нет, может иметь четкий контур. Моноциты в ликворе подвергаются дистрофии быстрее лимфоцитов. Крупные моноциты диаметром 16-30 мкм называют активированными моноцитами или незрелыми макрофагами. От макрофагов они отличаются отсутствием в вакуолях фагоцитированных частичек. Они могут быть обнаружены в ликворе при воспалительном процессе, после интратекального введения лекарственных препаратов.

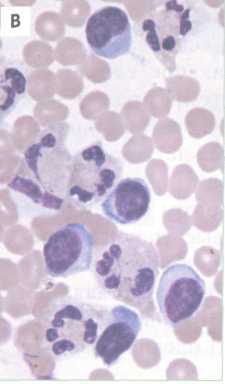

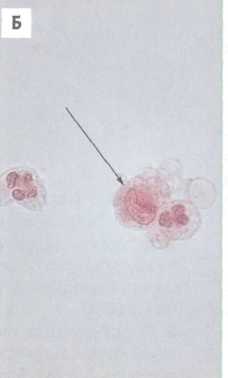

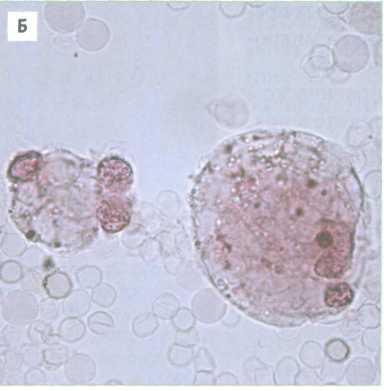

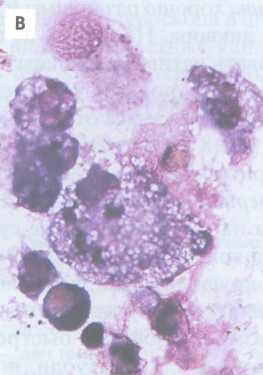

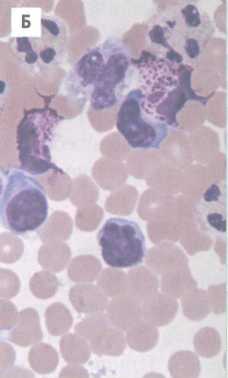

Макрофаги. Макрофаги принадлежат к мононуклеарной фагоцитарной системе. Ликворные макрофаги относятся к группе нефиксированных макрофагов, в нормальном ликворе не встречаются. В препаратах, окрашенных реактивом Самсона: макрофаги это крупные клетки округлой или правильной круглой формы, диаметром от 7 до 30 мкм. Ядро округлой формы, занимает меньшую часть клетки и сдвинуто к периферии, пикнотичное, окрашено реактивом Самсона в темно-вишневый цвет. Обычно в цитоплазме макрофагов хорошо видны многочисленные вакуоли - пустые и содержащие фагоцитированные органические и неорганические (инородные) элементы или их частички (клетки, бактерии, вирусы, кристаллы, капли жира и др.). Могут быть выявлены так называемые перстневидные клетки - в их цитоплазме расположена большая, занимающая всю ее площадь вакуоль, ядро оттеснено к периферии и имеет форму сплющенного овала или серпа. Среди макрофагов выделяют бактериофаги, эритрофаги, лейкофаги, макрофаги с кристаллами гемосидерина, гематоидина, липофаги. Когда макрофагоциты теряют способность к фагоцитозу, они могут быть фагоцитированы другими, более молодыми макрофагами. После кровотечения в ликворные пространства выявляются макрофаги, осуществившие фагоцитоз эритроцитов - эритрофаги. Эритроциты в цитоплазме макрофагов быстро разрушаются, появляются пустые вакуоли, в которых из гемоглобина образуются кристаллы гемосидерина, содержащие в своей молекуле атомы железа. Это разного размера глыбки пигмента темно-желтого цвета - в нативных препаратах и желтовато-коричневые - в препаратах, окрашенных реактивом Самсона. Одновременное присутствие в ликворе эритрофагов и макрофагов с кристаллами гемосидерина указывает на продолжающееся или повторное кровоизлияние. Кристаллы гемосидерина дают положительную реакцию на берлинскую лазурь – при добавлении 5% раствора желтой кровяной соли клетки, содержащие желто-коричневые аморфные кристаллы, окрашиваются в синий и голубой цвет (желтые окислы железа превращаются в голубые). Кристаллы гематоидина образуются из гемоглобина без доступа кислорода в гематомах, расположенных в тканях мозга или опухолях. Это золотистого цвета иглы и/или вытянутые в длину ромбики. Кристаллы гематоидина появляются в ликворе при распаде опухоли или гематомы в просвет желудочков мозга. Они располагаются на фоне клеточных элементов, детрита или в макрофагах. Кристаллы гематоидина не содержат атомов железа. При добавлении азотной кислоты они плавятся с образованием быстро исчезающего синего окрашивания. Липофаги («зернистые шары»)- макрофаги с каплями жира в состоянии жировой дистрофии. При окраске реактивом Самсона: на малом увеличении микроскопа - темно-коричневые клетки круглой или овальной формы, резко преломляющие свет; на большом увеличении в цитоплазме этих клеток видны бесцветные капли жира. При окраске азур-эозином: клетки с небольшим, круглым, гиперхромным, красновато-фиолетовым ядром (эксцентрично расположенным) и вакуолизированной серо-голубой цитоплазмой. В зависимости от размера капель жира вакуолей могут иметь различный размер. Липофаги обнаруживаются в ликворе при распаде ткани мозга и новообразований, в жидкости из мозговых кист они сочетаются с кристаллами холестерина. Кристаллы холестерина - бесцветные, прозрачные, тонкие пластинки, правильной прямоугольной формы, накладывающиеся друг на друга и образующие ступени. Ониобразуются в очагах жировой дистрофии, некроза ткани мозга, в кистах мозга. Кристаллы холестерина растворимы в эфире и спирте, расплавляются в концентрированной серной кислоте с образованием конденсационных соединений красного цвета.

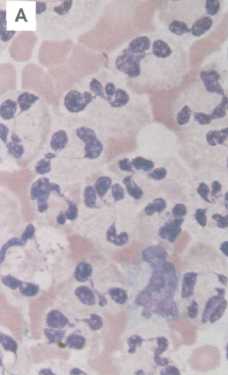

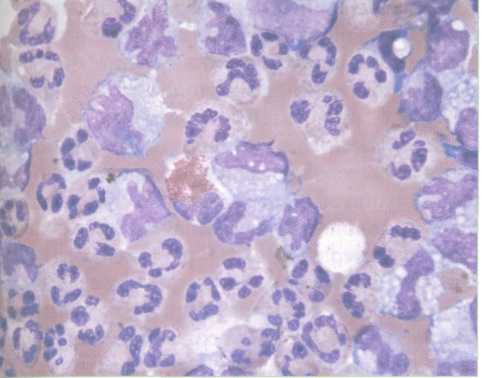

Нейтрофилы в ликворе здорового человека практически не встречаются. Имеют гематогенное происхождение. При окраске реактивом Самсона: сегментированные или палочковидные ядра этих клеток окрашиваются в темно-вишневый цвет, а цитоплазма бедно-розовая с мелкой пылевидной зернистостью. Эти клетки быстро подвергаются дистрофическим изменениям: вытягиваются, цитоплазма образует бесцветные выпячивания (похожи на псевдоподии амеб), фрагменты ядер сливаются в одну гиперхромную массу с неровным контуром. Цитоплазма нейтрофилов быстро подвергается жировой дистрофии. При длительном, вялотекущем воспалительном процессе ядра нейтрофилов подвергаются апоптозу, в результате чего в ликворе появляются одноядерные нейтрофилы с маленьким ядром правильной круглой формы, окруженным нейтрофильной цитоплазмой, или нейтрофилы с двумя гиперхромными ядрами правильной круглой формы. Мононуклеарные нейтрофилы можно принять за оксифильные нормобласты. При окраске азур-эозином: нейтрофилы окрашиваются так же, как нейтрофилы в периферической крови. Это клетки округлой формы. Соотношение ядра и цитоплазмы сдвинуто в сторону цитоплазмы. Ядро зрелой хроматиновой структуры, состоит из 2-3-4 сегментов, иногда можно встретить и палочкоядерные нейтрофилы. Ядра нейтрофилов окрашиваются в темный красновато-фиолетовый цвет, а цитоплазма - оксифильная, с хорошо различимой пылевидной красновато-фиолетовой зернистостью. Вследствие малого содержания белков в ликворе нейтрофилы быстро подвергаются разрушению (кариолизис, цитолиз, наличие голых ядер, жировая дистрофия, гиперсегментация и др.). Преобладание в ликворе неизмененных нейтрофилов указывает на острый воспалительный процесс, появление измененных нейтрофилов - на затухание воспалительного процесса. Сочетание измененных и неизмененных нейтрофилов является признаком продолжения воспаления. Нейтрофильный плеоцитоз характерен для острой экссудативной фазы бактериального менингита (количество нейтрофилов в лейкограмме может превышать 60%), туберкулезного менингита. Гранулоциты привлекаются в очаг воспаления бактериальными токсинами. В очаге воспаления они фагоцитируют бактерии, некротические ткани, при кровотечении - эритроциты. При вирусных менингитах нейтрофильная фаза кратковременна и слабовыражена. После операции на мозговых оболочках количество нейтрофилов нарастает в первые часы и дни после операции.

При многих заболеваниях ЦНС отмечается полиморфно - клеточная реакция. Преобладание того или иного вида клеток зависит от фазы заболевания. Так, при туберкулезном менингите в начале наблюдается нейтрофильный плеоцитоз, затем – нейтрофильно - моноцитарно - лимфоци-тарный плеоцитоз, а позднее – лимфо - плазмоцитарный или фагоцитарный. Если у больного острый воспалительный процесс, отмечается нейтрофильный плеоцитоз; если воспалительный процесс обостряется и течение принимает хронический характер, развивается лимфоидный плеоцитоз. Резко выраженный лимфоидный плеоцитоз (>85% всех лейкоцитов) наблюдается при вирусных менингитах. При хронических воспалительных процессах мозговых оболочек (туберкулезный менингит, цистицеркозный арахноидит и др.) гранулоциты, лимфоциты и моноциты повышаются в пропорциональных количествах. Нерезко увеличивается количество лимфоцитов при опухолях. После операции на оболочках мозга на смену нейтрофильному плеоцитозу, возникающему в первые часы после операции, приходит лимфоидный плеоцитоз. Моноцитарная реакция, как правило, неспецифична, обнаруживается как часть «смешанной клеточной реакции», включающей увеличение количества нейтрофилов, лимфоцитов и плазматических клеток. Увеличение количества моноцитов в ликворной формуле отмечается при хронических вялотекущих воспалительных процессах в ЦНС (туберкулезный менингит, нейросифилис, вирусный менингит, опухоли мозга). Обнаружение моноцитов в ликворе после оперативного вмешательства на ЦНС в сочетании с плазматическими клетками и полным отсутствием макрофагов свидетельствует о вялотекущем заживлении послеоперационной раны. Моноциты появляются в геморрагическом ликворе (осуществляют активный фагоцитоз эритроцитов), в послеоперационный период (активная санация ликвора), при опухолях. Эозинофилы. В ликворе здоровых людей не встречаются. Их появление является реакцией сосудов соединительной ткани субарахноидального пространства на чужеродные белки. При окраске реактивом Самсона эозинофилы окрашены в коричневато-вишневый цвет. Это клетки округлой формы с ядром, занимающим меньшую часть клетки и состоящим обычно из двух, реже - из трех сегментов. Одноядерные эозинофилы - это клетки в состоянии апоптоза. Правильно диагностировать эти клетки можно при изучении этих клеток на большом увеличении микроскопа и на иммерсии по наличию в цитоплазме равномерной, сферической зернистости. При окраске азур-эозином: эозинофилы идентичны эозинофилам периферической крови. Ядра клеток окрашиваются в красновато-фиолетовый цвет, а на фоне голубой цитоплазмы видна одинаковая по размеру, сферическая зернистость, окрашенная в кирпично-красный или оранжевый цвет. Эозинофилы в ликворе выполняют функцию фагоцитоза. Они фагоцитируют бактерии, споры грибов и комплексы антиген-антитело, особенно с иммуноглобулином и компонентами комплемента. При фагоцитозе эозинофилы дегранулируются. При разрушении эозинофильных гранул образуется перекись водорода, которая подавляет освободившийся из гранул гистамин. Эти клетки при аллергических процессах играют роль супрессоров. При паразитарной инфекции (цистицеркоз, эхинококкоз) содержание эозинофилов в ликворной формуле может достигать 40% и более, эозинофилия вызвана образованием специфических антител, направленных против паразитов. Эозинофилы в ликворе обнаруживаются после операции на мозговых оболочках, при эозинофильном менингите, туберкулезном и лимфоцитарном менингите, некоторых опухолях ЦНС, после введения в субарахноидальное пространство контрастных веществ, у больных с субарахноидальными кровоизлияниями, токсическими, реактивными, эпидемическими и сифилитическими менингитами, обнаруживаются в кистах мозга. Активное заживление послеоперационной мозговой раны также сопровождается появлением в ликворе эозинофилов, что свидетельствует о местной аллергической реакции на продукты распада белковых продуктов, оставшихся после операции. Эозинофилия в ликворе не сопровождается эозинофилией в крови и наоборот. Ликворная эозинофилия может наблюдаться как при нормоцитозе, так и при плеоцитозе.

Базофилы в нормальном ликворе не встречаются. Морфологически идентичны базофилам периферической крови в препаратах, окрашенных реактивом Самсона и азур-эозином. Их основные функции - синтез и выделение биологически активных веществ - гистамина, гепарина и, вероятно, серотонина. Базофилы участвуют в воспалительных процессах аллергического происхождения, обнаруживаются в ликворе при тяжело протекающих нейроинфекциях, особенно у детей, и при примеси свежей крови.

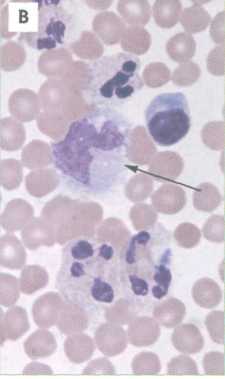

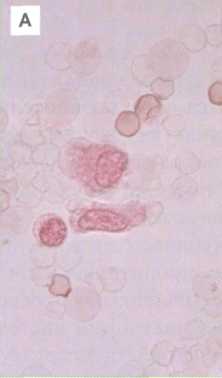

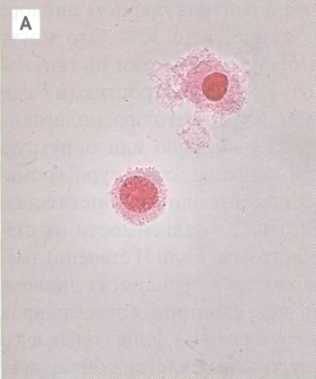

Плазматические клетки встречаются в ликворе только при патологических процессах. Образуются плазматические клетки из В-лимфоцитов в фолликулах корковой зоны лимфатических узлов и краевой зоны белой пульпы селезенки, где при встрече с антигеном они проходят этап антигензависимой дифференцировки. Дифференцировка В-лимфоцитов в плазмобласты продолжается 6-12 ч. Затем после нескольких делений плазмобласт превращается в проплазмоцит, из которого и образуется зрелая плазматическая клетка. Основная функция плазматических клеток - синтез и секреция антител, во время этих процессов в клетках повышается синтез белков, что сказывается на морфологии их цитоплазмы, которая становится похожа на цитоплазму секретирующих клеток. При окраске реактивом Самсона: плазматические клетки имеют правильную круглую форму, диаметр до 12 мкм. Ядро правильной круглой формы, окрашивается в темно-вишневый цвет, располагается эксцентрично. При увеличениях х900 и х1000 (иммерсия) видна мелкоглыбчатая или колесовидная структура ядра. Цитоплазма обильная, окружает ядро больше с одной стороны, окрашивается реактивом Самсона в ярко-розовый цвет. При окраске азур-эозином плазматические клетки в ликворе идентичны плазматическим клеткам в периферической крови и костном мозге. Молодая плазматическая клетка (плазмобласт, проплазмоцит) имеет диаметр 16-20 мкм. Ядро занимает большую часть клетки, расположено центрально или несколько эксцентрично, хроматиновой структуры, темно-фиолетового цвета. Более молодые клетки (плазмобласты) содержат 1-2 нуклеолы. Цитоплазма темно-базофильная с грязноватым оттенком и с зоной просветления вокруг ядра. Иногда в ликворе зона просветления вокруг ядра у плазматических клеток отсутствует. Зрелая плазматическая клетка (плазмоцит) имеет диаметр 10-12 мкл, круглую форму. Ядро занимает меньшую часть клетки, располагается эксцентрично, структура ядра зрелая с четким делением на окси- и базихроматин. Базихроматин располагается в ядре в виде мелких глыбок (булыжная мостовая) или колесовидно. Базофилия цитоплазмы с сероватым оттенком обычно более выражена по периферии. Иногда просматривается зона просветления цитоплазмы вокруг ядра. Плазматические клетки в ликворе могут быть овальной и неправильной формы с большой, маленькой или отсутствующей зоной просветления вокруг ядра. Иногда в цитоплазме по ее периферии видны единичные вакуоли как признак секреции. Плазматические клетки встречаются в ликворе при длительных вялотекущих воспалительных процессах мозга и мозговых оболочек (хронические энцефалиты, менингиты различной этиологии, арахноидиты), при этом их количество в ликворной формуле может составлять 20-25%. Особенно характерно присутствие плазматических клеток в ликворе больных рассеянным склерозом, гиперкинетическим прогрессирующим панэнцефалитом. При хронических формах нейросифилиса плазмоцитоз сочетается с нормоцитозом или незначительным плеоцитозом. Плазмоциты могут обнаруживаться и при острых воспалительных процессах ЦНС, а также при некоторых опухолях мозга, туберкулезном менингите, саркоидозе, коллагенозах с вовлечением в процесс ЦНС, после кровоизлияния. Появление в ликворе больных, оперированных на мозге или мозговых оболочках, плазматических клеток на фоне моноцитов, единичных макрофагов или полном отсутствии макрофагов указывает на медленное заживление послеоперационного рубца. В то же время наличие плазматических клеток вместе с большими и малыми лимфоцитами ассоциируется с опухолью мозга.

Клетки эпендимы Клетки эпендимы (эпендимальные клетки) в нормальном ликворе практически не встречаются. Клетки эпендимы образуют непрерывную эпителиальную выстилку желудочков мозга – эпендиму, относятся к однослойному кубическому эпителию. В препарате с реактивом Самсона - это нежные, большие, бледно окрашенные клетки овальной, многоугольной или кубической формы. Соотношение ядра и цитоплазмы в этих клетках поровну или сдвинуто в сторону цитоплазмы. Ядра овальной формы или слегка помятые, заостренные на полюсах, структура мелкозернистая, окраска бледно-вишневая. Цитоплазма обильная, бесструктурная и почти бесцветная. В препаратах могут присутствовать только овальные бледно окрашенные ядра эпендимальных клеток (похожи на яйца остриц). При окраске азур-эозином ядра клеток окрашиваются в красновато-фиолетовый цвет, а цитоплазма - в бледно-серый или серо-голубой цвет.

Клетки арахноэндотелияКлетки арахноэндотелия (арахноидальные или арахноэндотелиальные клетки) - это однослойный эпителий эпендимального происхождения, который выстилает все пространства ЦНС, заполненные ликвором, за исключением желудочков мозга. В ликворе здоровых людей клетки арахноэндотелия не встречаются, обнаруживаются в ликворе больных с опухолью мозга, при черепно-мозговых травмах и после операции на мозговых оболочках. В препарате с реактивом Самсона: крупные клетки размером до 25-40 мкм в диаметре, округлой или полигональной формы. Ядро в молодых клетках занимает большую часть клетки, в зрелых - меньшую. Форма ядра правильная, круглая или овальная, структура зернистая или петлистая, ядро окрашено в вишневый цвет. Структура цитоплазмы арахноэндотелия зернистая, окрашена в розовый цвет.

Бласты.У больных лейкозами при вовлечении в процесс оболочек мозга возникает лейкозный менингит. Это осложнение получило название нейролейкемия. При окраске реактивом Самсона на большом увеличении микроскопа в бластах на фоне розовой мелкозернистой цитоплазмы видны ядра правильной круглой, овальной или неправильной уродливой формы, окрашенные в вишневый цвет, с множественными ядрышками. Морфология бластов при окраске азур-эозином соответствует их морфологии в мазках периферической крови и костного мозга. Клетки опухолей. Клетки опухолей обнаруживаются при исследовании ликвора у больных с первичными и метастатическими опухолями ЦНС. Диагностика клеток злокачественных новообразований основывается на общепринятых цитологических признаках: соотношение ядра и цитоплазмы сдвинуто в сторону ядра; неравномерная структура хроматина, гиперхромия и/или анизохромия; полиморфизм ядер; полиморфизм нуклеол, полинуклеолярность; повышенная митотическая активность, особенно при злокачественных опухолях; амитотическое деление (деление ядер без деления цитоплазмы); клеточный полиморфизм; многоядерность с выраженным анизоцитозом; химическая анаплазия клеточных элементов (гипер- и полихромазия); наличие комплексов. Изменения в ликворограмме являются признаками патологического процесса в ЦНС. Нормальный цитоз и нормальная ликворограмма не исключают наличия патологического процесса в ЦНС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||