Органы чувств это важнейшие каналы связи организмов со средой

Скачать 138.05 Kb. Скачать 138.05 Kb.

|

|

Оглавление ВВЕДЕНИЕ Среди множества факторов и условий, формирующих жизнь на Земле, вода и суша больше других различаются по своей плотности и влажности, вследствие чего различия между животными, обитающими в воде и на суше, наиболее существенны. Развитие органов чувств, их особенности и функционирование непосредственно связаны со свойствами среды жизни, которую они «исследуют». У организмов в водной среде возник, например, такой орган, как «боковая линия». Рыбы используют ее для улавливания импульсов от движения воды. Водным животным присуще «химическое чувство», определяющее изменение химизма среды. У наземных животных это чувство разделяется на вкус и обоняние. Для многих млекопитающих, особенно для тех, которые ведут ночной образ жизни, наиболее важным чувством оказывается именно обоняние.Огромное значение для обитателей суши имеет слух, который развивался и совершенствовался по мере развития голосовых органов и звуковой сигнализации. Особая форма коммуникативных связей у животных возникла на основе ультразвуков и развития эхолокации. Этот способ исследования среды и общения свойствен некоторым группам животных как на суше, так и в водной среде. Классическим примером этого в первом случае служат летучие мыши, у которых возник сложный аппарат для эхолокации, помогающий им добывать корм ночью путем ловли летающих насекомых и свободно передвигаться во тьме пещер.Другой пример дают обитатели вод — дельфины, локационные способности которых поражают своим совершенством и в настоящее время усиленно изучаются. Зрение в наибольшей степени развито у сухопутных животных, что связано с малой плотностью воздуха по сравнению с водой. Органы зрения по-разному устроены у беспозвоночных и позвоночных животных, но и у тех и у других они могут обеспечивать исключительную остроту и высокую разрешающую способность. Органы чувств — это важнейшие каналы связи организмов со средой. Глава1 органы чувств Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения (звук, свет, запах, вкус и др.), трансформируют их в нервный импульс и передают его в головной мозг. Живой организм постоянно получает информацию об изменениях, которые происходят за его пределами и внутри организма, а также из всех частей тела. Раздражения из внешней и внутренней среды воспринимаются специализированными элементами, которые определяют специфику того или иного органа чувств и называются рецепторами. Органы чувств служат живому организму для взаимосвязи и приспособления к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды и ее познания. Согласно учению И. П. Павлова, каждый анализатор является сложным комплексным механизмом, который не только воспринимает сигналы из внешней среды, но и преобразует их энергию в нервный импульс, проводит высший анализ и синтез. Каждый анализатор представляет собой сложную систему, которая включает следующие звенья: 1) периферический прибор, который воспринимает внешнее воздействие (свет, запах, вкус, звук, прикосновение) и преобразует его в нервный импульс; 2) проводящие пути, по которым нервный импульс поступает в соответствующий корковый нервный центр; 3) нервный центр в коре большого мозга (корковый конец анализатора). Все анализаторы делятся на два типа. Анализаторы, осуществляющие анализ и синтез окружающей среды, называются внешними или экстерорецептивными. К ним относятся зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный и др. Анализаторы, осуществляющие анализ явлений, которые происходят внутри организма, называются внутренними или интерорецептивными. Они дают информацию о состоянии сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, органов дыхания и др. Одним из главных внутренних анализаторов является двигательный анализатор, который дает информацию в мозг о состоянии мышечно-суставного аппарата. Его рецепторы имеют сложное строение и расположены в мышцах, сухожилиях и суставах. Известно, что некоторые анализаторы занимают промежуточное положение, например вестибулярный анализатор. Он находится внутри организма (внутреннее ухо), но возбуждается внешними факторами (ускорение и замедление вращательных и прямолинейных движений). Периферическая часть анализатора превращает определенные виды энергии в нервное возбуждение, при этом для каждого из них существует собственная специализация (холод, тепло, запах, звук и т. д.). Таким образом, при помощи органов чувств человек получает всю информацию об окружающей среде, изучает ее и дает соответствующий ответ на реальные воздействия. глава2 орган зрения Орган зрения (глаз) – воспринимающий отдел зрительного анализатора, служит для восприятия световых раздражений. У рыб глаз не имеет век и состоит из шарообразного хрусталика, приближенного к плоской роговице и расположенный сбоку головы. Характерные особенности рыбьего зрения: близорукость; возможность видеть в нескольких направлениях одновременно. Зрение рыбы монокулярно – каждый глаз видит самостоятельно. Недостатком такого зрения служит неточная оценка расстояния. Для того чтобы разглядеть что-либо обеими глазами, рыба быстро поворачивается. Двумя глазами она видит очень узкую конусообразную площадь, находящуюся впереди.  Рис.1. Углы зрения рыбы Глаз рыбы имеет три оболочки:

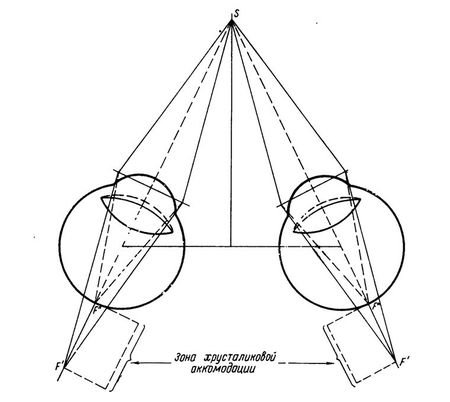

В среднем, рыба хорошо видит в прозрачной, освещенной солнцем воде, однако некоторые виды приспособились видеть в сумерках и в мутной воде. Такие виды рыб имеют особое строение глаз. Однако и в прозрачной воде максимальная видимость у рыбы — 10-14 метров. Наиболее точная видимость — в пределах 2 метров. Рыбы, живущие в особых условиях, например, глубоководные виды, часто имеют отличное от большинства рыб строение органов зрения, либо не имеют их вообще. Оказавшись на воздухе, рыба не видит почти ничего. Глаза амфибий, в сравнении с рыбами, приобрели рад особенностей, связанных с полуназемным образом жизни. Поскольку амфибии живут как в водной среде, так и в воздушно-наземной, появилась необходимость в защите глаз от пересыхания и загрязнения. С этой целью у них впервые появляются подвижные веки, сверху и снизу, и мигательная перепонка в переднем углу глаза. Также появляется слезная железа, которая постоянно омывает глазное яблоко. Изменилось и само строение глазного яблока. В отличии от рыб, у амфибий выпуклая роговица и линзовидный хрусталик. Благодаря такому строению их зрение стало более дальнозоркое. Глаза рептилий свидетельствуют об их образе жизни. У разных видов мы наблюдаем своеобразное строение органов зрения. Для их защиты у рептилий имеются различные приспособления. Они снабжены подвижными веками, из них сильнее развито нижнее и является более подвижным. Также у них сохраняется мигательная перепонка. У змей и гекконов верхнее и нижнее веки срастаются и становятся прозрачными. Это своеобразное приспособление связанное с обитанием в пустынных местностях. Орган зрения у птиц развиты очень хорошо. Это единственный класс у которого нет видов с недоразвитыми глазами. Их глаза имеют относительно крупное глазное яблоко, особенно у сумеречных и ночных видов. Хрусталик представляет собой прозрачное двояковыпуклое тело с жёстким наружным и мягким внутренним слоями. Он фокусирует свет на сетчатке. Сетчатка — относительно гладкая изогнутая многослойная структура, содержащая фоточувствительные клетки палочки и колбочки с соответствующими нейронами и кровеносными сосудами. Птицы характеризуются своей “остротой” зрения. Это обусловлено большим количеством фоторецепторов. У разных птиц на 1 мм2 находится от 50тыс. до 300тыс. Большинство птиц обладает монокулярным зрением(150), только у сов оно в большей мере бинокулярное. Как и у рептилий, у птиц сохраняется верхнее и нижнее веки, а также мигательная перепонка. Органы зрения млекопитающих отличаются сравнительно простым строением. В противоположность слуху и обонянию зрение у млекопитающих развито сравнительно слабо, но обезьяны и многие звери открытых пространств в этом отношении представляют исключение. С другой стороны, роющие млекопитающие имеют недоразвитые глаза: у слепыша они скрыты под кожей, а у сумчатого крота совсем атрофировались. Наряду с этим у млекопитающих развиваются новые прогрессивные приспособления — бинокулярное зрение, т. е. фокусирование обоих глаз на одном предмете, дающее стереоскопическое зрение, в то время как у большинства позвоночных каждый глаз смотрит отдельно. Соответственно экологическим особенностям, строение и функция глаз резко различны у млекопитающих, ведущих ночной и дневной образ жизни. У ночных животных резко повышается чувствительность зрения, что достигается мощным разрастанием хрусталика, заполняющего большую часть глазного яблока. Благодаря этому получается концентрация рассеянного света на небольшом количестве чувствительных клеток. У дневных животных прогрессивно развивается зоркость зрения, что достигается обратным приспособлением. В связи с усложнением строения органов зрения у позвоночных животных, также усложнялась и аккомодация. Аккомодация – это процесс наведения фокуса на объект позвоночными животными. Аккомодация птиц и млекопитающих происходит за счет изменения кривизны хрусталика, тогда как у рыб и амфибий — путем смещения хрусталика навстречу или прочь от сетчатки. Последние используют специальные мышцы, которые меняют расстояние между хрусталиком и сетчаткой. У костных рыб их называют «retractor lentis», и они расслабляются при рассмотрении ближайших объектов, в то время как у хрящевых рыб они называются «protractor lentis» и расслабляются для рассмотрения удаленных объектов. Таким образом, если у костных рыб аккомодация для наблюдения удаленных объектов происходит путем смещения хрусталика прочь от сетчатки, то у хрящевых рыб аккомодация для наблюдения за ближайшими объектами происходит за счет смещения хрусталика навстречу сетчатке.  Рис.2. Бинокулярное зрение Глава3 орган слуха Орган слуха(ухо) – воспринимающий отдел слухового анализатора, служит для восприятия звуковых раздражений. У рыб представлен одним .внутренним ухом и заключен в костную, слуховую капсулу, внутренние стенки которой хрящевые. Как и у всех позвоночных, перепончатый лабиринт заключен в скелетный лабиринт, в точности повторяющий форму перепончатого. Между обоими лабиринтами находится узкое пространство, заполненное особой жидкостью — перилимфой. Таким образом, перепончатый лабиринт находится во взвешенном состоянии. Как и у всех позвоночных, один конец каждого полукружного канала заканчивается расширением — ампулой, а от круглого мешочка отходят эндолимфатический проток, в отличие от акулы заканчивающийся слепо, и полый выступ — улитка (cochlea), которая у рыб всегда слабо выражена. Кроме мелких отолитов, плавающих в эндолимфе, у костистых рыб имеются большие слуховые камни, представляющие собой крупные отолиты, у окуня, как и у большинства костистых рыб, их три. Самый большой слуховой камень располагается в круглом мешочке и заполняет почти всю его полость. Два других камня значительно меньше; один из них лежит в полости улитки, другой — в особом выступе овального мешочка, вблизи ампулы переднего и наружного полукружных каналов. Орган слуха земноводных еще в большей степени, чем глаза, отличается от соответствующего органа рыб и устроен уже вполне по наземному типу. Кроме внутреннего уха, он содержит второй отдел — среднее ухо, или барабанную полость, в котором помещается впервые появляющаяся у земноводных слуховая косточка — стремя. Одним концом стремя упирается в барабанную перепонку, другим — в овальное окно, которое представляет истонченный участок перегородки, разделяющей полости среднего и внутреннего уха. Стремя служит для передачи колебаний барабанной перепонки внутреннему уху, тогда как роль евстахиевой трубы заключается в проведении наружного воздуха в среднее ухо, благодаря чему внутреннее и внешнее давления на барабанную перепонку уравновешиваются, что предохраняет перепонку от разрыва. Как доказывают данные сравнительной анатомии и эмбриологии, полость среднего уха представляет собой видоизменившееся брызгальце, наружная часть которого несколько расширилась и затянулась тонкой барабанной перепонкой, а внутренняя сузилась и превратилась в евстахиеву трубу — узкий канал, конец которого, как и брызгальце, открывается в глотку. Орган слуха содержит внутреннее и среднее ухо, снабженное барабанной перепонкой, слуховой косточкой — стременем — и евстахиевой трубой. Таким бразом, строение его в общем сходно с органом слуха лягушки, но несколько более сложное. Это выражается в больших размерах улитки и в том, что в слуховой капсуле ниже овального окна имеется второе затянутое перепонкой отверстие — круглое окно. Благодаря этому эндолимфа приобретает большую подвижность, что ведет к лучшей передаче ею звуковых колебаний, передаваемых от барабанной перепонки через стремя перепончатому лабиринту. Орган слуха состоит из внутреннего, среднего и наружного уха. Внутреннее и среднее ухо обнаруживает сходство с таковым рептилий, тогда как наружное ухо является важным приобретением птиц. Оно представлено глубоким наружным слуховым проходом, высокими кожными складками и перьями специализированной структуры. Орган слуха млекопитающих имеет чрезвычайно сложное строение и отличается от соответствующего органа нижестоящих классов главным образом следующими свойствами. Во-первых, наружное ухо, или наружный слуховой проход, хорошо развито по сравнению с птицами. Оно представляет собой длинную трубку, окруженную барабанной костью и открывающуюся одним концом наружу, тогда как другой конец его затянут барабанной перепонкой. Во-вторых, как уже указывалось, в среднем ухе имеются три слуховые косточки. Они подвижно сочленены друг с другом и располагаются цепочкой, так что стремя упирается в овальное окно, молоточек — в барабанную перепонку, а между ними лежит наковальня. Благодаря такой подвижной цепочке колебания барабанной перепонки более совершенно передаются внутреннему уху. В-третьих, улитка достигает исключительного развития, закручивается спиралью наподобие раковины брюхоногого моллюска (отсюда и ее название «улитка»), и внутри нее развивается чрезвычайно сложный кортиев орган, содержащий несколько тысяч тончайших волокон, натянутых наподобие струн арфы. Предполагают, что эти волокна, подобно струнам различной длины, резонируют в унисон со звуками различной высоты. В-четвертых, у большинства зверей имеется хрящевая ушная раковина, служащая для собирания звуковых волн. Такое совершенное строение этого органа чувств обусловливает исключительную тонкость слуха млекопитающих.  Рис.3. Эволюция лабиринта позвоночных Глава4 орган обоняния Орган обоняния у рыб представлен парными обонятельными мешками, расположенными в передней части головы. Каждое из них открывается наружу двумя отверстиями (передним и задним), через которые прогоняется вода. Внутри мешочка располагаются складки на которых происходит химическая рецепция. С ротовой полостью мешочки не сообщаются. У амфибий впервые появляются внутренние ноздри – хоаны. Сам обонятельный орган представлен парными обонятельными капсулами. их внутренняя поверхность выстлана обонятельным эпителием. Наружу открываются ноздрями, а в ротоглоточную полость отходят хоаны сообщающиеся с ротоглоткой. Такое строение органа обоняния у амфибий связано с наземным образом жизни, и данная система служит для восприятия запахов и дыхания. Органы обоняния рептилий открываются наружу парными ноздрями, расположенными на конце морды, а в полость рта — парными щелевидными хоанами, лежащими близ средней линии неба. Строение органов обоняния значительно более сложное, чем уамфибий, так как в полость их от наружных стенок вдается вырост—челюстная раковина, которая отчасти под разделяет носовую полость на нижний — дыхательный и верхний — обонятельный отделы. У ящериц очень сильно развит так называемый якобсонов орган, представляющий собой полость, которая сообщается при помощи канала с полостью рта. По-видимому, якобсонов орган служит для восприятия запаха пищи, находящейся во рту. Органы обоняния птиц развиты очень слабо: по-видимому, большинство из них лишены способности воспринимать запах. Но, те у кого сохранилась способность к восприятию запохов (таковыми являются киви), морфологически обонятельные органы отличаются от рептилий большей дифференцировкой обонятельных раковин. У млекопитающих обоняние развито лучше чем у остальных позвоночных животных. Оно играет в их жизни огромную роль. С их помощью млекопитающие опознают врагов и друг друга, ищут пищу. Усложнение этого органа у зверей происходит как в переднем, дыхательном отделе носовой полости, так и в заднем, собственно обонятельном. В дыхательном отделе, который у млекопитающих достигает значительной длины и служит местом, где вдыхаемый воздух согревается, носовые раковины (имеющиеся уже у пресмыкающихся и птиц) достигают чрезвычайно сложного строения. В обонятельном же отделе образуется сложный носовой лабиринт из более или менее значительного числа решетчатых раковин. Заключение В простейшей форме органы чувств представлены отдельными чувствительными клетками, и, таким образом, всецело входят в состав нервной системы. Нервная ткань продолжает составлять важнейшую и наиболее специфическую часть также и самых сложных органов чувств; однако в состав этих последних включаются вспомогательные образования не нервной природы. Глаз не всецело принадлежит к нервной системе (т. е. к совокупности нервных элементов тела), так как включает сложные вспомогательные части не нервной природы, но он остается частью нервно-чувствительного аппарата животного. В силу далеко идущей интеграции всех своих частей: и нервных и вспомогательных, отдельные сложные органы чувств приобретают значительную степень самостоятельности, и очень часто их эволюция оказывает решительное влияние на эволюцию всего нервною аппарата. В развитии органов чувств может быть яснее, чем в развитии любых других органов, проявляются основные пути совершенствования органов, усиления их эффективности и усложнения функций. Этими путями являются: 1) собирание воедино специфических клеток, первоначально разбросанных по всему пласту (сегрегация); 2) объединение их в планомерно построенный орган (интеграция); 3) вовлечение в состав этого органа других типов клеток и тканей и создание за их счет вспомогательных приспособлений. При этом часто оказывается, что очень сходные чувствительные клетки, входя в состав различно устроенных органов, снабженных различными вспомогательными приспособлениями, служат для восприятия совершенно различных раздражений. Список литературы

|