Курсовая работа по теме Дыхательные движения и их нарушения. Органов дыхания 4

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

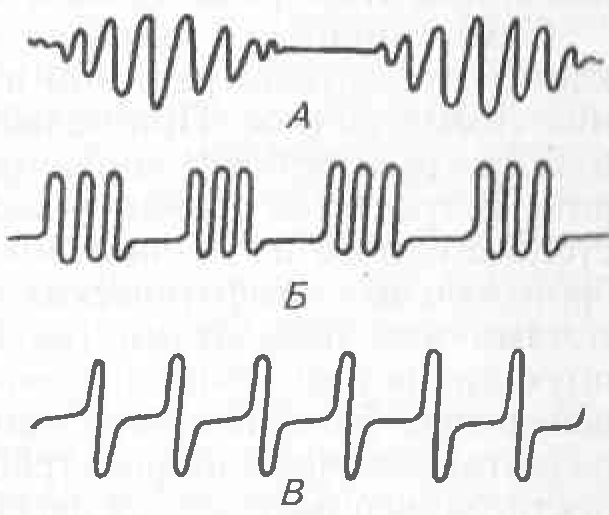

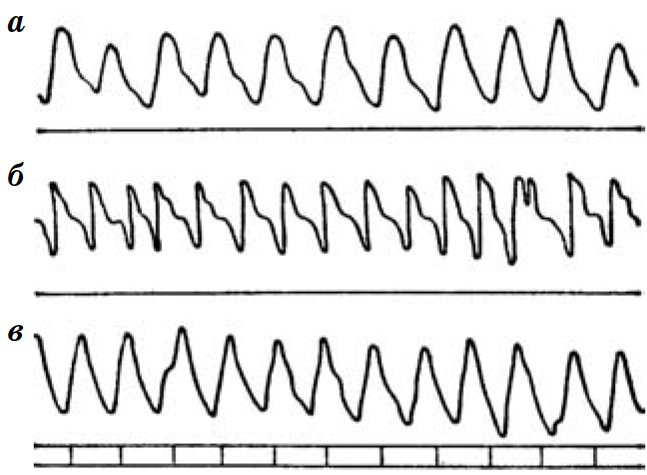

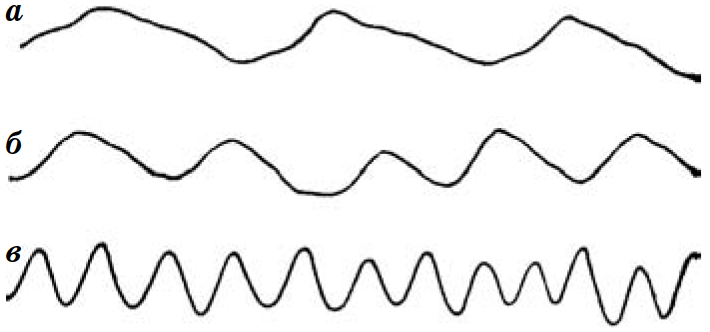

СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 4 1.1 Система органов дыхания 4 1.2 Носовая полость и гортань 4 1.3 Трахея и легкие 6 1.4 Исследования дыхательных движений 7 1.5 Дополнительные методы исследования 18 ГЛАВА 2. СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 23 2.1 Регистрация животного. Анамнез 23 2.2 Общие исследования 23 2.3 Исследование отдельных систем 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 32 ВВЕДЕНИЕВ течение всей жизни животного его дыхательный аппарат непосредственно соприкасается с внешней средой. Таким образом, взаимовлияние организма и внешней среды носит комплексный характер, и довольно часто воздействие среды бывает агрессивным, выводящим дыхательный аппарат из состояния нормального функционирования. Кроме того, патологические процессы в других органах и системах негативно сказываются на морфофункциональном состоянии дыхательного аппарата, ослабляя его устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям. Это приводит к тому, что патологии дыхательной системы составляют около 30% всех неинфекционных заболеваний. Эти заболевания обусловлены неудовлетворительным и неполноценным кормлением животных, содержанием их в помещениях, несоответствующих требованиям зоогигиены, и неумелым уходом за животными, особенно молодняком. Исследование дыхательных движений имеет большое практическое значение, так как заболевания ее органов часто встречаются у животных. Эта система поражается не только в результате воздействия термических, механических и химических факторов, но и на почве различных причин инфекционного и неинфекционного характера. Болезни органов дыхания могут вызывать понижение продуктивности и работоспособности животных (т. е. потерю хозяйственной ценности), а нередко их гибель. Целями написания курсовой работы являются: 1) Овладение методами субъективного и объективного обследования больных животных с патологией органов дыхания для правильной диагностики заболеваний дыхательных движений; 2) Научиться правильно интерпретировать полученные результаты, что позволит воспроизвести полную клиническую картину заболевания и избежать диагностических ошибок. Исходя из цели, в процессе написания данной курсовой работы решаются следующие задачи: 1) Овладение клиническими, лабораторными и инструментальными методами исследования дыхательных движений животных; 2) Приобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов патологий органов дыхания у животных; 3) Умение анализировать ситуацию с целью постановки диагноза. В настоящее время методика исследования дыхательных движений и диагностика их заболеваний у домашних животных хорошо изучены и достаточно разработаны. ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ1.1 Система органов дыханияОбмен газами, или дыхание, выражается в поглощении организмом кислорода из окружающей среды (воды или атмосферы) и выделении в последнюю углекислого газа как конечного продукта протекающего в тканях окислительного процесса, благодаря которому освобождается необходимая для жизнедеятельности энергия. Кислород воспринимается организмом различными способами; их в основном можно характеризовать как: 1) диффузное дыхание и 2) дыхание местное, т. е. специальными органами[6]. Животные, находящиеся на разных ступенях эволюционного развития, дышат неодинаково. У большинства насекомых появляется своеобразная дыхательная система - трахейная. Все их тело пронизано трубочками. По ним поступает воздух, и благодаря этому клетки и ткани снабжаются кислородом. У рыб органы дыхания - жабры. Это складки нежной ткани с густой сетью кровеносных сосудов. Из воды, омывающей эти сосуды, в кровь поступает кислород. Земноводные дышат кожей и легкими сравнительно простого строения. Наиболее совершенный легочный тип дыхания у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Органы дыхания состоят из носа с двумя парными носовыми полостями, носоглотки, гортани, трахеи, легких[15]. 1.2 Носовая полость и гортаньНос. Представляет собой начальный отдел дыхательных путей. С помощью носа вдыхаемый воздух обследуется на запахи. В под слизистом слое имеется очень густая сеть кровеносных сосудов, благодаря чему поступающий воздух согревается. Вместе с воздухом в носовую полость попадают частицы пыли, вредные вещества и огромное число бактерий. Крупные частицы оседают на волосках, микробы прилипают к слизистой оболочке и погибают под действием лейкоцитов, которые находятся в слизи. Носовая полость при помощи входных отверстий — ноздрей — сообщается с внешней средой, а в полость глотки ведут выходные отверстия — хоаны. Носовая полость делится срединной хрящевой перегородкой на правую и левую половины, в которых имеются дорсальная и вентральная раковины, образующие узкие носовые ходы и лабиринт решетчатой кости (обонятельная область). Раковины увеличивают поверхность соприкосновения с воздухом. С носовой полостью сообщаются наполненные воздухом околоносовые пазухи — верхнечелюстная, лобная, клиновидная, нёбная. Эти полости расположены между внутренними и наружными пластинками некоторых костей черепа, выстланы тонкой слизистой оболочкой, покрытой мерцательным призматическим эпителием[4]. Носоглотка – это дорсальный отдел глотки, соединяет носовую полость с гортанью. Слизистая покрыта мерцательным призматическим эпителием. Из носовой полости вдыхаемый воздух через хоаны и дыхательную часть глотки проходит в вентрокаудальную ее часть, где под входным отверстием пищевода расположен вход в гортань. Из носовой полости вдыхаемый воздух через хоаны и дыхательную часть глотки проходит в вентрокаудальную ее часть, где под входным отверстием пищевода расположен вход в гортань. Гортань — является отделом дыхательной трубки, расположена между глоткой и трахеей. Своеобразие строения гортани позволяет ей выполнять помимо проведения воздуха и другие функции. Она изолирует дыхательный путь при проглатывании пищи, является опорой для трахеи, глотки и начала пищевода, служит голосовым органом. Остов гортани образован пятью подвижно соединенными между собой хрящами, на которых прикрепляются мышцы гортани и глотки. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой. Хрящи гортани обеспечивают зияние ее просвета для проведения воздуха, соединены между собой связками или суставами и двигаются мышцами. Основным является кольцевидный хрящ. Впереди него и снизу располагается щитовидный, а впереди и сверху — два черпаловидных и надгортанный хрящ, расположенный у входа в гортань снизу[3]. 1.3 Трахея и легкиеТрахея — имеет вид трубки, сжатой с боков. Ее основу составляют хрящи в форме незамкнутых колец. Поперечный мускул трахеи сближает концы хрящевых колец, уменьшая ее просвет, что обусловливает свободное прохождение корма по пищеводу. Начинается трахея от гортани, тянется по нижней части шеи и, войдя в грудную полость между первыми ребрами, заканчивается у пятого ребра бифуркацией. Бифуркация — это место, где трахея делится па два главных бронха. Слизистая трахеи и бронхов выстлана многоядерным призматическим мерцательным эпителием, содержащим одноклеточные бокаловидные железы; они выделяют слизь в просвет трахеи. В подслизистой встречаются серозно-слизистые железы[1]. Легкие — основные органы дыхания, так как именно в них происходит газообмен между внешней средой и кровью. Они состоят из дыхательных путей и кровеносных сосудов и характеризуются альвеолярнотрубчатым строением. Основная трубка — бронх, многократно ветвясь, достигает размеров мельчайших бронхов, заканчивающихся расширением — мельчайшим пузырьком, или альвеолой. Последние образуют паренхиму легкого, снабженную громадным количеством кровеносных сосудов, оплетающих густой капиллярной сетью каждую альвеолу. Все бронхи и альвеолы соединительной тканью объединяются в парный компактный орган — правое и левое легкое. Правое легкое обычно больше левого, так как орган располагается справа и слева от сердца, а сердце смещено влево. Легкие размещаются в грудной полости, вследствие чего орган как целое имеет форму усеченного конуса с вогнутым (соответственно куполу диафрагмы) и косо поставленным основанием и противоположной ему верхушкой в области первых ребер[2]. 1.4 Исследования дыхательных движенийОценка дыхательных движений основывается на результатах осмотра животного и дополняется данными пальпации и аускультации легких. При необходимости применяются инструментальные методы: ринография и пневмография. Фазы дыхания животного сопровождаются характерными движениями грудной клетки, брюшного пресса и крыльев носа. Развитие патологических процессов в аппарате дыхания влечет дополнительные перемещения (сокращения) гортани, трахеи, позвоночного столба и заднего прохода (выпячивание ануса). Нарушение дыхательных движений — частый симптом болезней органов дыхания, сердца, желудка, кишок, печени, почек, расстройства обмена веществ и ряда инфекционных заболеваний. Изменение дыхательных движений, как правило, ярко выражено и выявляется сравнительно легко. Дыхательные движения животных оцениваются по частоте, ритму, типу, силе, симметрии, наличию одышки. Определение частоты дыхательных движений. Показатель частоты дыхательных движений изменяется при очень многих патологиях органов дыхания, сердца, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, крови, а также при инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Частоту дыхания у здоровых животных в состоянии покоя устанавливают подсчитывая число вдохов или выдохов в течение одной минуты следующими методами: 1) по движению грудной клетки и живота; 2) по движению крыльев носа; 3) выслушиванием трахеи; 4) прикладыванием руки к ноздрям, что дает возможность ощутить выдыхаемый воздух; 5) сосчитыванием в холодное время облачков выдыхаемого воздуха; 6) накладыванием руки на грудную стенку и улавливанием дыхательных движений; 7) ринопневмографией. У животных беспокойных и пугливых (живого темперамента) иногда приходится тратить на подсчет 2—3 минуты, чтобы получить средние показатели частоты дыхания. Затрудняют исследование дыхательных движений посторонний шум, болевые ощущения животного, грубое обращение с ним, а в летнее время укусы, наносимые животным насекомыми. Частота дыхания зависит от целого ряда физиологических факторов — вида животного, его пола, возраста, породы, продуктивности, мышечной работы, возбуждения, беременности, тренировочного стада и даже времени года. При заболеваниях наблюдают учащение или урежение дыхания. Частота дыхания животных разных видов приведена ниже[8]. Частота дыхания у разных видов животных:  Полипноэ — частое поверхностное дыхание. Наблюдают у лихорадящих животных, при воспалительных процессах в легких, застоях. Ритм дыхательных движений учащается, если повышается концентрация диоксида углерода в крови, раздражающего дыхательный центр. Поверхностный характер дыхания, особенно при уменьшении числа функционирующих альвеол, объясняется преждевременным выдохом из-за перерастяжения стенок альвеол, не затронутых патологическим процессом. Рефлекторная реакция препятствует чрезмерному растяжению легких при вдохе, то есть носит защитный характер. Гиперпноэ — глубокое и частое дыхание. Характерно для повышенной мышечной нагрузки, быстро развивающейся лихорадочной реакции, тиреотоксикоза, эмоционального стресса, анемий разного происхождения, пониженного содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. Брадипноэ — редкое дыхание. Наблюдают при угнетении функции дыхательного центра. Апноэ — временная остановка дыхания, вызванная понижением возбудимости дыхательного центра. Снижение чувствительности дыхательного центра к рефлекторным и гуморальным воздействиям возникает в результате гиполии, тяжелой интоксикации, травматических повреждений, действия наркотических препаратов. Диспноэ, или одышка, — изменение частоты, глубины и ритма дыхательных движений. Различают инспираторные одышки, вызванные затруднением акта вдоха, экспираторные, возникающие при затруднении акта выдоха, и смешанные, когда нарушены и вдох, и выдох[9]. Определение типа дыхания. Применяют метод осмотра. В норме у животных грудобрюшной тип: в акте дыхания принимают участие, как мышцы грудной стенки, так и стенки брюшного пресса. Исключение составляют собаки, у которых нередко наблюдают чисто реберный (грудной) тип. Различные патологические процессы изменяют тип дыхания и тогда отмечают преобладание грудного или брюшного типа. Реберный (грудной) тип характеризуется преобладающей экскурсией грудной стенки по сравнению с брюшной. Возникает при недостаточной функции диафрагмы, болезненных процессах в брюшине, воспалении почек, селезенки, при травматических ретикулитах у крупного рогатого скота, диафрагмальном плеврите, остром перитоните, остром расширении желудка у лошади, переполнении рубца у крупного рогатого скота, скручивании желудка у собак, сильном асците, больших опухолях в задних отделах брюшной полости у мелких животных. Абдоминальный (брюшной) тип характеризуется преобладающей экскурсией брюшной стенки. Встречается при плеврите (в первой стадии), ревматическом миозите межрёберных мышц, переломе ребер, остром перикардите, при контузиях, поражении спинного мозга, наиболее часто при эмфиземе у лошадей. В перечисленных случаях организм рефлекторно препятствует сокращениям межреберных мышц и остается только диафрагмальное дыхание. У поросят при одновременном поражении легкого и плевры (чума, энзоотическая пневмония) отмечают одышку и выраженный брюшной тип дыхания. Определение ритма дыхательных движений. Применяют метод осмотра. У здоровых животных фаза вдоха и выдоха сопровождаются поочередным расширением и сужением грудной клетки, движениями брюшной стенки, крыльев носа, а иногда при усилении дыхания заметными перемещениями позвоночника и заднего прохода (ануса). Каждый вдох отделен от выдоха не большой паузой, причем обе половины грудной клетки расширяются и сужаются равномерно и синхронно (симметричное дыхание), дыхательные движения сопровождаются правильным и регулярным чередованием фаз вдоха и выдоха. У большинства животных фаза вдоха короче фазы выдоха: у крупного рогатого скота их соотношение — 1: 1,2; лошади — 1: 1,8; козы — 1:2,7; овцы и свиньи — 1:1; собаки 1: 1,64. Ритм дыхания может изменяться при мычании, лае, фырканье, после физического напряжения[10]. Изменение ритма дыхания заключается в нарушении длительности фаз и встречается у здоровых животных при возбуждении (беспокойство, страх, радость), после продолжительной нагрузки (особенно у лошадей). При патологии может удлиняться или укорачиваться одна из фаз. Резкое удлинение фазы вдоха наблюдают при стенозе верхних дыхательных путей, а фазы выдоха — при эмфиземе легких, диффузном бронхите, микробронхите, при повышении внутрибрюшного давления вследствие сильного растяжения стенок желудка или метеоризма кишечника. Резкое укорочение фазы вдоха отмечают как результат задержки дыхания при болезненных ощущениях, сухом плеврите, травматическом воспалении диафрагмы. Тимпания рубца приводит к укорочению обеих фаз. Тяжелые заболевания, сопровождающиеся нарушением кровообращения в области дыхательного центра, или поражение головного мозга приводят к серьезным нарушениям ритма дыхания, или аритмиям. Нарушение ритма дыхания проявляются в форме саккадированного, дыхания Чейна—Стокса, Биота Куссмауля, Грокко, асимметрии дыхательных движений (рис.1).  Рис. 1 Схема патологических ритмов дыхания: а – дыхание Чейна-Стокса; б – биотическое; в – большое дыхание Куссмауля. Саккадированное (прерывистое) дыхание — нарушение дыхательного ритма, при котором вдох или выдох, или обе фазы дыхательного цикла протекают толчкообразно. Такое дыхание бывает при плеврите, микробронхите, изменении возбудимости дыхательного центра вследствие воспаления головного мозга и его оболочек, уремии, кетозе, послеродовом парезе, агональном состоянии. Оно возникает и у здоровых животных при возбуждении (волнении, испуге) или в непривычной обстановке. Дыхание Чейна—Стокса характеризуется периодичностью дыхательных движений, между которыми имеются паузы. У больных животных отмечают постепенное нарастание дыхательных движений с последующим угасанием их до полной остановки (недостаточное снабжение кислородом дыхательного центра и понижение его возбудимости). Дыхание Биота — изменение дыхательного ритма, при котором нормальные дыхательные движения прерываются паузами от нескольких секунд до 1 мин. Возникает вследствие тех же причин, что и дыхание Чейна—Стокса, указывая на неблагоприятный прогноз. Диссоциированное дыхание Грокко возникает вследствие расстройств координационной функции дыхательного центра, в связи, с чем нарушается слаженная работа отдельных групп дыхательных мышц и диафрагмы, что может быть при абсцессах, инсультах, новообразованиях в головном мозге, менингите, в период агонии. Большое дыхание Куссмауля проявляется углублением и растянутостью фаз вдоха и выдоха. Вдох сопровождается резким шумом, свистом, сопением, храпением (при повышении внутричерепного давления). Асимметричное дыхание характеризуется увеличением или уменьшением объема и амплитуды движений одной половины грудной клетки. Увеличение объема одной половины грудной клетки отмечают при одностороннем плеврите, гемотораксе, пневмотораксе. В этих случаях дыхательные движения пораженной половины запаздывают от неизмененной половины грудной клетки. Пораженная половина грудной клетки уменьшается при плевральных спайках (адгезивный плеврит), при закупорке основного бронха, ателектазе одной половины легкого или его доли. Асимметричное дыхание бывает при одностороннем плеврите, переломе ребер[13]. Определение силы (глубины) дыхательных движений. При осмотре обращают внимание на состояние ноздрей, подвздохов, паха, экскурсию грудной клетки. Силу дыхательных движений определяют также по объему вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. У здоровых животных грудная клетка совершает симметричные, равномерные, одинаковой силы движения. По силе различают умеренное, поверхностное (ослабленное), глубокое (усиленное) дыхание. Поверхностное дыхание чаще сочетается с патологическим учащением, при этом фазы вдоха и выдоха укорачиваются. Глубокое дыхание наблюдают при угнетении дыхательного центра; оно сопровождается патологическим урежением, при этом фазы вдоха и выдоха удлиняются. Симметричность дыхания определяют по экскурсии грудной клетки путем осмотра левой и правой ее половин. В норме дыхание симметричное. При ослаблении движения одной из половин или при расстройстве координации дыхания наблюдают асимметрию. Встречается обычно у мелких животных при одностороннем стенозе одного из главных бронхов вследствие увеличения перибронхиальных лимфатических узлов, аспирации инородными предметами или паразитами (клубочки глист), при внутрилегочной опухоли, остром фибринозном плеврите, после перелома ребер вследствие болезненности одной половины грудной клетки, при разлитой легочной инфильтрации, пневмотораксе в результате не достаточного растяжения легких. Пальпируют грудную клетку по межреберьяям пальцами, ладонью и в некоторых случаях кулаком, при этом одну руку кладут на спину животного, а другой исследуют. Необходимо соизмерять силу давления с характером заболевания. Иногда исследуют рукояткой перкуссионного молоточка сверху вниз по межреберьям. У мелких животных надавливают пальцами на межреберные промежутки сразу с обеих сторон грудной клетки. Болевая реакция у животных проявляется в уклонении от пальпации, беспокойстве, стонах или агрессивности. Болезненность грудной клетки может быть обусловлена различными причинами: патологией легких, сердца, диафрагмы, костяка (при рахите), остеомаляцией, травматическими повреждениями, воспалением мышц, невралгией, поражениями плевры (фибринозный плеврит, плевродения) и др. С помощью пальпации определяют температуру грудной стенки, прикладывая ладони рук к симметричным участкам (например, при плеврите повышается температура в нижней части грудной стенки). При сухом плеврите и перикардите пальпацией выявляют осязаемую вибрацию грудной стенки[14]. Исследование одышки. К одышке относят всякое затруднение дыхания, отражающееся на его силе (глубине), частоте, ритме и типе. Одышка часто сопровождает заболевания легких. В клинической картине многих болезней одышка как ценный симптом имеет важное диагностическое значение. Обращают внимание на экскурсию грудной клетки, состояние ноздрей, межреберных мышц, брюшных стенок, ануса, появление «запального желоба». Различают инспираторную одышку, вызванную затруднением акта вдоха, экспираторную одышку, возникающую при затруднении акта выдоха, и смешанную, когда нарушены и вдох, и выдох. Инспираторная одышка возникает при сужении просвета верхнего отрезка дыхательных путей, что затрудняет поступление воздуха в легкие; характеризуется редкими и глубокими дыхательными движениями. Животные стоят с вытянутой шеей, грудные конечности широко расставлены, локти развернуты наружу, ноздри рас ширены (у лошади рупорообразны). Наблюдаются энергичные движения ребер, в дальнейшем — западение межреберных промежутков в период вдоха. Грудная клетка расширена. Жвачные, всеядные и хищные часто дышат открытым ртом. Фаза вдоха удлиняется, и дыхание приобретает грудной тип. Инспираторная одышка встречается при отеке слизистой оболочки носа, опухолях носовой полости, глотки и гортани, отеке и параличе гортани, стенозе трахеи и обоих главных бронхов. Она возможна и при переломах хрящей гортани и трахеи, закупорке трахеи инородными телами, сдавливании ее опухолями. Экспираторная одышка появляется, если возникают препятствия для выхода воздуха из легких, и характеризуется удлинением фазы выдоха. При экспираторной одышке выдох совершается в два приема, так как пассивная его фаза заметно отделяется от активной: последняя сопровождается сильным сокращением брюшных мышц даже в области подвздохов («биение пахами» и западением мышц вдоль реберной дуги — «запальный желоб»). Дыхание приобретает брюшной тип. Вследствие сокращения брюшных мышц внутрибрюшное давление повышается, и диафрагма смещается в полость грудной клетки, способствуя «выдавливанию» воздуха из легких. Из- за повышенного внутрибрюшного давления при выдохе заметно выдаются голодные ямки и задний проход, а при сильной одышке выпячиваются межреберные промежутки. Экспираторная одышка возникает при альвеолярной эмфиземе, гангрене легких, микробронхитах, бронхиальной астме. Выраженную одышку наблюдают у больных животных при крупозной пневмонии в первые дни заболевания, что связано с выключением из дыхания значительного участка легочной ткани. Смешанная одышка проявляется затруднением и вдоха, и выдоха. Эта одна из самых распространенных форм характеризуется частым и напряженным дыханием. Ее развитие обусловлено поражением аппарата внешнего и тканевого дыхания при бронхите, пневмонии, миокардите, перикардите, анемии, поражении мозга (опухоль, инсульт, менингит, энцефалит, инфекционный энцефаломиелит). Смешанную одышку наблюдают при повышении внутрибрюшного давления (тимпания рубца, острое расширение желудка, метеоризм кишечника, увеличение печени и др.) [12]. 1.5 Дополнительные методы исследованияДеятельность аппарата внешнего дыхания может быть объективно оценена с помощью графической регистрации респираторных показателей. К графическим методам исследования относятся пневмография и ринография. Пневмография. Это графическое отображение форм дыхания и дыхательных движений грудной клетки. Для регистрации пневмограммы используются механические и электрические (импедансные) пневмографы. Принцип работы механических пневмографов заключается в механической (рычажной, воздушной) передаче колебаний грудной клетки в записывающий механизм, рычажок которого пишет кривую на закопченной ленте кимографа (рис. 2).  Рис. 2 Пневмограммы коровы, записанные на кимографе: а – до заболевания; б – на 5-й день развития травматического ретикулита; в – после выздоровления. Наиболее простое устройство имеет пневмограф с воздушной передачей. Он состоит из крупной капсулы, покрытой резиновой мембраной, в центре которой закреплен пелот для восприятия колебаний грудной клетки. Пневмограф фиксируют с помощью пояса к середине 9–13 ребра у лошадей, 7– 10 ребра у других животных. Колебания давления воздуха в пневмографе, обусловленные дыхательными движениями, порезиновой трубке передаются в мареевскую капсулу, и рычажок регистрирует пневмограмму. Импедансная пневмография основана на регистрации электрического сопротивления (импеданса) грудной клетки во время дыхания. При вдохе сопротивление тела переменному току в 50–100 КГц возрастает на 0,2–0,6%, а при выдохе возвращается к исходному значению. Импедансный термограф конструкции Р. Х. Тукшаитова состоит из приставки и самопишущего устройства. В портативную приставку размером 7х12х3 см вмонтированы генератор тока, собранный на двух транзисторах, преобразователь высоких частот в низкие, полосовой фильтр, источник питания — гальваническая батарея. При записи пневмограмм два обычных электрокардиографических электрода накладывают на грудные конечности или на грудную и тазовую, проводами соединяют электроды с приставкой. Электрические сигналы с выхода приставки подаются в записывающий механизм. В качестве регистратора можно использовать электрокардиограф. По пневмограмме (рис. 3) определяются частота и ритм дыханий, продолжительность фаз вдоха и выдоха, дыхательного цикла.  Рис. 3 Импедансные пневмограммы: а – овцы; б – ягненка; в – кролика. Кривые записаны при скорости ленты 50 мм/с. Импедансная пневмография позволяет косвенно судить о дыхательном и минутном объемах[7]. Ринография – метод графической записи движения струи воздуха, образуемой при вдохе и выдохе. Метод дополняет клиническое исследования и позволяет более объективно судить о функциональном состоянии аппарата дыхания. Одно носовое отверстие животного плотно прикрывают раструбом воронки, а узкий конец воронки соединён резиновой трубкой с мареевской капсулой кимографа. Запись производится на кальке кимографа тушью. Второе носовое отверстие остаётся свободным[5]. Ринография позволяет судить о вентиляции легких, их ретрактильности. Запись дыхания по движениям струи воздуха, образуемой при вдохе и выдохе. Струя воздуха вызывает колебания писчика, который записывает на ленте кимографа кривую — ринограмму. На этой же ленте одновременно с ринограммой идет запись отметок времени. Ринография дает возможность иметь более полное представление об особенностях дыхания у животного (о частоте, ритме, силе, продолжительности вдоха и выдоха и других показателях), а при заболеваниях может быть использована для уточнения диагноза[11]. ГЛАВА 2. СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ2.1 Регистрация животного. АнамнезСведения о животном: Вид: Кот Возраст: Кличка: Масть: Сил-поинт Порода: Тайская Масса тела: 4000 грамм Владелец: Адрес владельца: Анамнез жизни: кот был приобретён в 2020 году в месячном возрасте, дата рождения у кота август 2020 года. В настоящее время живёт в частном доме с выгулом на улицу. Кормят его 2 раза в день, натуральными продуктами, вода в свободном доступе. Анамнез о заболевании: Данный кот не переносил никаких заболеваний. В настоящее время не имеет клинических признаков заболеваний, исследование проводится с профилактической целью. 2.2 Общие исследованияОпределение габитуса. Положение тела – естественно стоячее и естественно лежачее. Телосложение – стройное, тело средних размеров, мускулистое, передние и задние конечности одинаковой высоты. Лапы округлые, небольшие. Хвост толстый у основания, к кончику слегка заостряющийся, не длинный. Конституция – плотная. Темперамент – живой, кот быстро реагирует на факторы внешней среды, с удовольствием играет, очень энергичный.. Упитанность – хорошая, контура тела сглажены, костные ямки прикрыты жировой подушкой. Температура тела – 39,0 ˚C. Шерстный покров и кожа. Волосяной покров у кота короткий , равномерно покрывает всю поверхность кожи, алопеций нет. Он располагается правильными потоками, умеренно прилегает к коже. При попытке выдернуть пучок волос выдёргивается лишь небольшое их количество - волосяной покров удерживается в коже достаточно прочно. Волос эластичный, при попытке согнуть быстро распрямляется. Кожа имеет бледно-розовый цвет и специфический запах, умеренную влажность. Кожа эластичная, упругая, быстро расслабляется после разжатия пальцев. Общего и местного повышения или понижения температуры кожи нет, также не наблюдается нарушение целостности и патологических изменений. Подкожная клетчатка хорошо развита (прощупывается у основания хвоста, на животе, в подколенной складке), какие-либо патологические её изменения отсутствуют. Лимфатические узлы. Лимфоузлы не увеличены, округлой формы, гладкие, подвижные, упругие, плотные, безболезненные. Повышения местной температуры нет, умеренно теплые. Слизистые оболочки. Конъюнктива имеет бледно-розовый цвет, склера белая, припухания и наложения отсутствуют, слизистая влажная. Слизистая оболочка ротовой полости бледно-розовая, влажная, целостность сохранена, отечностей и припуханий нет. Слизистая оболочка носовой полости из-за небольшой подвижности крыльев носа осмотру малодоступна. Она имеет бледно-розовый цвет, умеренную влажность, истечения, наложения и припухания – отсутствуют, ее целостность не нарушена. 2.3 Исследование отдельных системИсследование сердечно-сосудистой системы. Исследование артериального пульса: Число ударов пульса – 120 в минуту. Ритм – правильный, ритмичный. Сила толчка умеренная, характер ограниченный. Исследование вен. Пульсация ритмичная, пульс отрицательный, индуляция вен отсутствует, сила толчка умеренная. Исследование сердца. При осмотре сердечной области, видно легкие колебания волосков, но так как шерсть довольно длинная они слабозаметные. При пальпации установлено, что место локализации сердечного толчка-5 межреберье, с левой стороны грудной клетки. Температура в области сердца не повышена, осязаемые шумы отсутствуют. Определения границ сердца производилось методом дигитальной перкуссии. Передняя граница обнаруживается в районе середины грудной клетки, параллельно заднему краю четвертого ребра. Задняя граница идет в четвертом-пятом межреберье, горизонтально достигает шестого межреберного промежутка. Тоны сердца – громкие, четкие и ясные; посторонние шумы отсутствуют. Исследование дыхательной системы. Частота дыхательных движений в минуту – 19. Тип дыхания и ритм – дыхание грудобрюшное, ритмичное, глубокое, симметричное. Отдышка – отсутствует. Исследование верхних дыхательных путей: Носового истечения – отсутствуют. Выдыхаемый воздух – умеренно теплый, без запаха. Верхнечелюстные и лобные пазухи – при осмотри никаких патологий не обнаружено (контурные линии симметричны). При пальпации температура исследуемой области соответствует, обшей температуре тела животного, кости на месте пазух прочные. Гортань и трахея. При пальпации деформаций, болезненности и повышения температуры в данной области не обнаружено. При аускультации улавливается шум гортанного стука, а патологических шумов, хрипов не обнаружено. При наружном осмотре установлено, что положение головы и шеи физиологическое и не принужденное. При внутреннем осмотре видно, что слизистая оболочка бледно-розовая, нарушений целостности нет, отеков ткани, и увеличения в объеме нет. Исследование легких. При проведении осмотра было установлено, что грудная клетка округлая, умеренно вытянутая. При пальпации болезненности нет, местная температура не отличается от температуры окружающих тканей, вибрационных шумов не обнаружено. При перкуссии установили следующие границы легких: каудальная граница легких пересекает линию маклока в 11 межреберье, линию седалищного бугра в 10 – межреберье, линию лопатко - плечевого сустава - в 8-межреберье; Перкуссионный звук ясный легочный; в области легочного треугольника звук притупленный, умеренный. Везикулярное дыхание интенсивное и резкое по характеру оно близко к бронхиальному дыханию. Придаточных дыхательных шумов нет. Исследования пищеварительной системы. Исследование приема корма и воды. Аппетит – хороший. Жажда – отсутствует. Прием корма – охотно поедает. Прием воды – свободный. Отрыжка – отсутствует. Глотание – свободное (не нарушено). Рвота – за время исследования не наблюдалась. Исследование полости рта и глотки: Губы сжатые, наложения, сыпь, опухание, царапины, ссадины, раны, язвы – отсутствуют. Болезненности нет. Запах изо рта – специфический для данного животного. Слизистая оболочка ротовой полости бледно-розовая, влажность – умеренная. Слюнотечения, отеков, налетов, сыпи, инородных тел – нет. Десны – без нарушения целостности; изменения цвета нет, отеки и припухания отсутствуют. Язык – влажный, чистый, розовый. Движение свободное. Зубы – коренные, отклонений не обнаружено. Проведен внутренний и наружный осмотр и наружная пальпация глотки: голова и шея располагаются в физиологическом непринужденном положении. Припухлостей в области глотки не обнаружено, пальпация болезненности не вызывает. Температура в данной области не отличается от температуры окружающих тканей. При внутреннем осмотре слизистая глотки и миндалины розового цвета без припухлостей и покраснений. Исследование пищевода. При проведении исследования пищевода при помощи пальпации было установлено, что проходимость пищевого комка и воды было свободным, отсутствовали припухлости, отечности инородные тела, болезненность в области глотки. Форма и объем живота видимых изменений не имеют. Живот мягкий, упругий, безболезненный, умеренно-теплый, симметричный, без патологий. Исследование желудка и кишечника. При пальпации желудок пустой, болезненности не выявлено, инородных тел нет, перкуторный звук - притуплено – тимпанический. Осмотр – живот имеет среднюю величину (нет провисания, а также западания голодных ямок и подвздохов). Пальпация – ощущается правильное расположение органов, брюшная стенка не напряжена, имеет среднее наполнение кашеобразными массами, болезненности нет. Перкуссия – имеет глухой тимпанический звук. Аускультация – прослушиваются булькающие перистальтические шумы. Акт дефекации. Поза во время дефекации - естественная. Акт дефекации безболезненный. Частота 2 раза в сутки. Диарея, запор, тенезмы отсутствуют. Кал в умеренном объеме, темно-коричневого цвета, плотной, продолговатой, цилиндрической формы, без патологических примесей, в кале присутствуют непереваренные остатки корма, слизь в небольших количествах, в виде блестящего налета. Запах специфический, соответствует норме. Газы отходят соответственно норме. Исследование печени. Печень не увеличена, безболезненна, поверхность гладкая, консистенция плотная, упругая. Исследование мочевой системы. Отеки отсутствуют. Поза мочеиспускания естественная. Акт мочеиспускания безболезненный. Частота 2-3 раза в сутки. Количество мочи в среднем 150-200 мл. Моча бледно-желтого цвета, со специфическим запахом, прозрачная, без осадка, водянистой консистенции. Частота – 2-3 раза в сутки. Поза – естественная, процесс мочеиспускания – свободный, безболезненный. Моча бледно-желтого цвета, со специфическим запахом, прозрачная, без осадка, водянистой консистенции. Исследование почек и мочевого пузыря. Область почек безболезненная, положение нормальное, не увеличены, форма округлая, консистенция упругая, камней нет. Мочевой пузырь. Расположен в тазовой полости. Форма грушевидная, наполнение умеренное, консистенция эластичная, болезненность отсутствует. Исследование нервной системы. Изменений в поведении не наблюдается. Кот бодрый, подвижный, энергичный. Состояния угнетения или возбуждения нет. Осмотр – контурные линии черепа симметричны, его форма и объем не изменены, искривление позвоночника не обнаружено. Пальпация – температура в норме, кости прочные, болезненность отсутствует. На тактильные, болевые и температурные раздражители реагирует, чувствительность в норме, на всех участках тела одинакова. Двигательная сфера сохранена в полном объеме, параличей и парезов нет, координация сохранена. Зрительный аппарат. Веки целостные, отеков и опущения нет, ресницы соответствуют норме, без патологий. Глазное яблоко в норме, при надавливании безболезненно. Слизистая оболочка целостная, радужка желто-зеленого цвета, роговица розовая, влажная, без патологий. Зрачок черного цвета, на свет реагирует. Зрение соответствует норме. Патологий нет. Слуховой аппарат. Ушные раковины подвижные, розового цвета, безболезненны, температура соответствует норме. Наружный слуховой проход чистый, без патологического налета, бледно- розового цвета, блестящий. Слух острый, кот реагирует на звуковые раздражения. Обоняние. Слизистая оболочка носовой полости без патологий, бледно-розового цвета. Обоняние сохранено в полном объеме, реакция на раздражение есть. Исследование рефлексов. Рефлекс холки. При лёгком прикосновении к коже в области холки видны сокращение подкожной мышцы. Ушной рефлекс. При раздражении кожи наружного слухового прохода Вилли прижимает ухо. Органы движения. При осмотре животного никаких патологий не было выявлено. Постановка конечностей правильная, хромота отсутствует, состояние суставов хорошее (нет припухлостей, нарушений целостности, болезненности, консистенция окружающих тканей эластичная, температура в норме). ЗАКЛЮЧЕНИЕВ данной курсовой работе был проведен анализ дыхательных движений и их нарушений и так же проведено клиническое исследование по дыхательным движениям животного. При выполнении данной курсовой работы были изучены следующие профессиональные компетенции: Правильное и всесторонне исследование дыхательных движений; Правильное распознавание нарушений и заболеваний дыхательных движений; Обследование дыхательных движений животного; Обобщение полученных результатов. По курсовой работе можно сделать вывод, что дыхательные движения имеет большое практическое значение, так как заболевания ее органов часто встречаются у животных. Эта система поражается не только в результате воздействия термических, механических и химических факторов, но и на почве различных причин инфекционного и неинфекционного характера. Болезни органов дыхания могут вызывать понижение продуктивности и работоспособности животных (т. е. потерю хозяйственной ценности), а нередко их гибель. Знания, приобретенные в данной курсовой работе, помогут в дальнейшей ветеринарной деятельности. В результате всех проведенных исследований и изучения всех систем у исследуемого животного можно сделать вывод о том, что кот здоров, так как все показатели, в том числе и жизненно важные находятся в пределах физиологической нормы. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫАзимов Г. И., Бойко В. И., Елисеев А. П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. М., «Колос», 2-е изд., 1971, стр. 408. Анатомия домашних животных/Акаевский А.И., Юдичев Ю. Ф., Михайлов Н. В., Хрусталева И. В; Под ред. А. И. Акаевского. — 4-е изд., испр. И доп. – М.: Колос, 1984. – 543 с., ил., 8 л. ил. Анатомия домашних животных/И. В. Хрусталева, Н. В. Михайлов, Я. И. Шнейберг и др.; Под ред. И. В. Хрусталевой.— 2-е изд., стереотип.— М.: Колос, 1994. —704 с.: ил. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных / А. Я. Бобровский, Н. А. Лебедева, В. Н. Писменская. Б 72 — М.: Колос, 1992.—207 с.: ил. Ветеринарный энциклопедический словарь/Гл. ред. В. П. Шишков. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с. Климов А. Ф., Акаевский А. И. Анатомия домашних животных: Учебное пособие. 7-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2003. — 1040 с. Клиническая диагностика внутренних болезней животных: Учебник / Под ред. С. П. Ковалева, А. П. Курдеко и К. Х. Мурзагулова. — 2е изд.,стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 544 с.: ил. (+ вклейка, 8 с.). Клиническая диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных/ В. И. Зайцев, А. В. Синев, П. С. Ионов, А. В. Васильев, И. Г. Шарабрин; Под ред. В. И. Зайцева – 2-е. И доп. – М.: Колос – 1964. – 345 с. Клиническая диагностика с рентгенологией/ Е. С. Воронин, Г. В. Сноз, М. Ф. Васильев и др.; Под ред. Е. С. Воронина. — М.: «КолосС», 2006. — 509 с.: ил. Лютинский с. И. Патологическая физиология животных. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: КолосС, 2005. — 496 с.: ил. Практикум по клинической диагностике болезней животных/М. Ф. Васильев, Е. С. Воронин, Г. Л. Дугин и др.; Под ред. акад. Е. С. Воронина. — М.: КолосС, 2003. — 269 с.: ил. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией/Беляков И. М., Дугин Г. Л., Кондратьев В. С. и др. — М.: Колос, 1992. — 286 с.: ил. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией: Учеб, пособие / Под обш. ред. Е.С. Воронина, Г.В. Сноза. — М.; ИНФРА-М,2014. — 336 с.: ил. Уша Б. В., Беляков И. М., Пушкарев Р. П. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных: — М.: КолосС, 487 с., [8] л. ил. |