Дипломная работа № 17. Особенности этого вида транспорта, его преимущества по сравнению с другими

Скачать 2.11 Mb. Скачать 2.11 Mb.

|

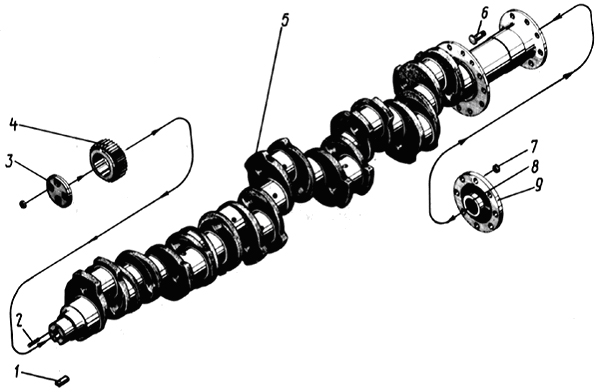

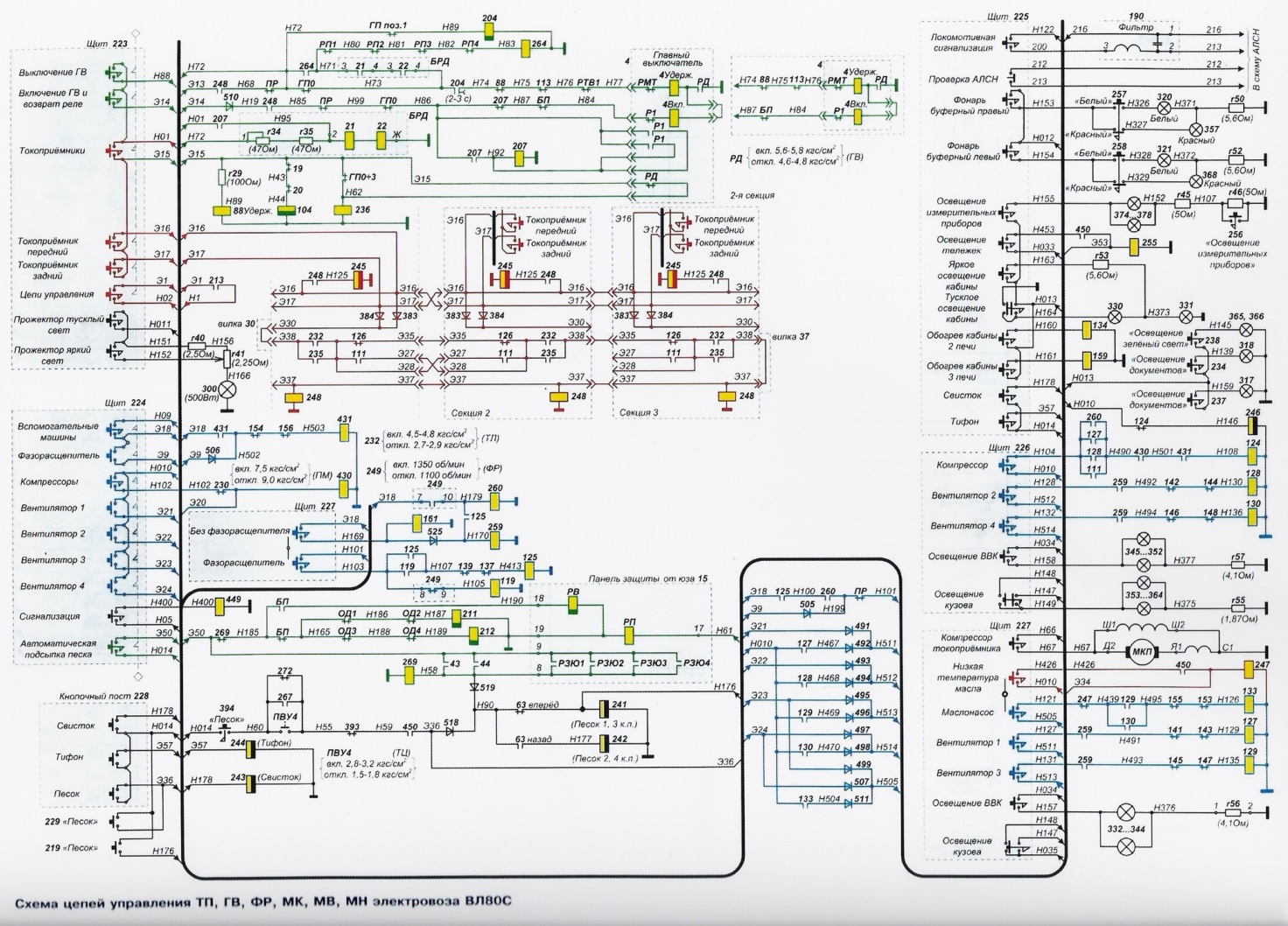

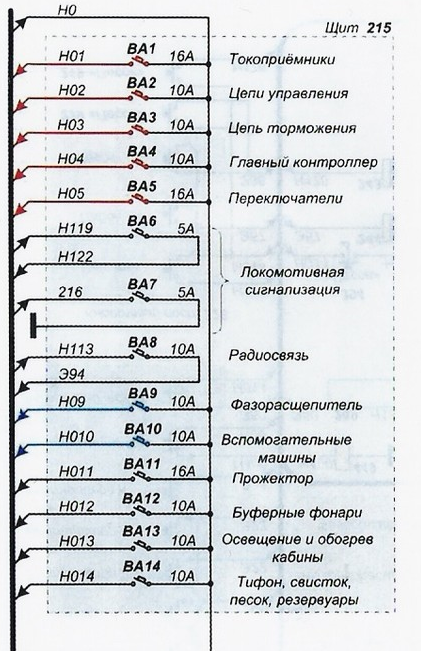

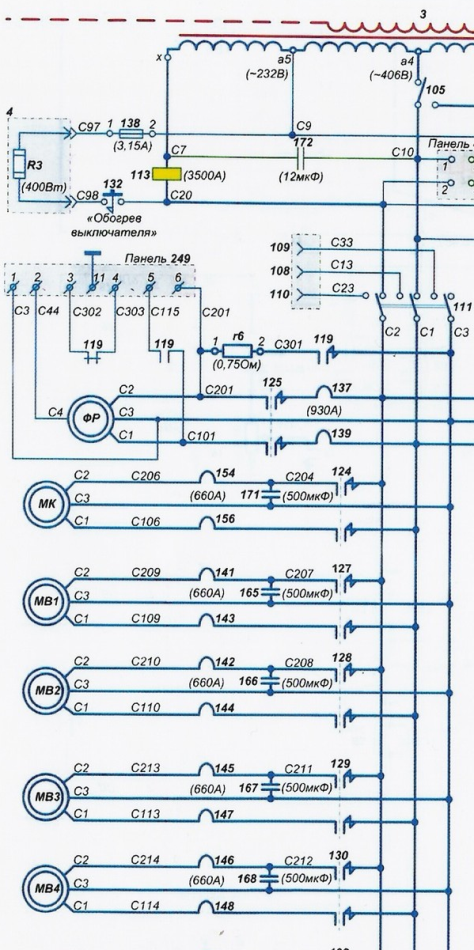

ВведениеЖелезнодорожный транспорт -- вид наземного транспорта, перевозка грузов и пассажиров на котором осуществляется колёсными транспортными средствами по рельсовым путям. Основной вид транспорта в Российской Федерации - железнодорожный. На его долю приходится более 80 и около 40% всего объёма соответственно грузовых и пассажирских перевозок, выполняемых транспортом общего пользования. Железные дороги, будучи основной, транспортной системы Российской Федерации, имеют чрезвычайно важное государственное, экономическое, социальное и оборонное значение. От них требуется своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей населения, грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. Железнодорожному транспорту принадлежит первостепенная роль в осуществлении перевозок. Железные дороги связывают все области и районы нашей огромной страны, имеющей территорию площадью 17,8 млн. км, и в условиях недостаточности хороших автомобильных дорог обеспечивают потребности населения в перевозках и нормальное обращение продукции промышленности и сельского хозяйства. Железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль в системе путей сообщений России, железные дороги наиболее приспособлены к массовым перевозкам. Они функционируют днём и ночью независимо от времени года и атмосферных условиях, что особенно важно для России с ее разными климатическими зонами. Железные дороги являются универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов в межрайонном и во внутрирайонном сообщении. Особенности этого вида транспорта, его преимущества по сравнению с другими: 1. Конфигурация и пропускная способность пассажирских перевозов и грузов. 2. Способность перевозить почти все виды грузов. 3. Высокая провозная и пропускная способность. 4. Сравнительно невысокая себестоимость перевозок. 5. Регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и погоды. 6. Сравнительно высокая скорость движения. 7. Доставка пассажиров и грузов в любые точки страны. 8. Меньшей степень воздействия на окружающую среду. 9. Меньшая энергоёмкость перевозочной работы. 10. Возможность сооружения на любой сухопутной территории, с помощью мостов, тоннелей. Перспективы развития информатизации железнодорожного транспорта России. Транспортная стратегия России до 2025 года определила основные направления развития железнодорожного транспорта. Предусмотрено создание таких условий, при которых будут реализованы следующие инвестиционные проекты: 1. создание единого информационного пространства для взаимодействия органов управления транспортным комплексом и клиентов рынка транспортных услуг; 2. создание системы логистических центров и информационного сопровождения перевозок в международных транспортных коридорах; 3. создание Государственного информационного ресурса транспортного комплекса Российской Федерации; 4. создание системы сбора и обработки статистической информации по транспортному комплексу. С технической точки зрения высокие требования к эффективности управления перевозками формируют потребность в более высоком уровне информатизации. Информационные технологии сегодня -- это не просто средства поддержки управления, а один из важнейших элементов инфраструктуры транспорта. Из разряда вспомогательных средств они стали основными технологиями и оказывают существенное влияние на совершенствование процесса управления перевозками. 1. Разъединитель высоковольтной РВН-2. Разъединители высшего напряжения типа РВН-2 (в схеме 2,6) — служат: для отключения высоковольтной цепи повреждённого токоприёмника от остальной части схемы (механическое повреждение токоприёмника, перекрытие опорного изолятора, перекрытие воздушного шланга); 6 — для отключения повреждённой высоковольтной цепи одной секции электровоза от высоковольтной цепи другой секции (перекрытие проходного изолятора, изолятора ГВ, обрыв высоковольтного соединения). Разъединитель РВН-2 состоит из следующих основных частей: стальной плиты основания, неподвижного изолятора с ножом неподвижного контакта, поворотного изолятора с двумя ножами и пружиной для контактного нажатия, вала поворотного изолятора с рукояткой, входящей в ВВК, и фиксирующего устройства. Разъединитель имеет два положения: «Включено» и «Отключено». Фиксация разъединителя в одном из положений осуществляется путём западания ролика фиксирующего устройства в паз сектора под действием пружины. Угол поворота изолятора составляет 90°. Разъединители 2 и 6 находятся на крыше электровоза, а их рукоятки входят в ВВК над тяговым трансформатором. Поездное положение разъединителей — включённое. Технические характеристики разъединителя РВН-2 с ручным приводом: Показатель РВН; Обозначение в схеме 2,6; Номинальное напряжение, В 25000; Номинальный ток главных контактов, А 630 Усилие на рукоятке, кгс при включении 20 Усилие на рукоятке, кгс при выключении 60 Масса, кг 90  Рисунок № 1 1.2 ТО3 коленчатых валов. На дизеле 10Д100 установлены два коленчатых вала — верхний и нижний, которые служат для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное Кривошипы валов расположены через 36 ° в соответствии с порядком чередования вспышек в цилиндрах. От коленчатого вала через шестерни и торсионный вал получают вращение механизмы и узлы, обеспечивающие работу дизеля Как нижний, так и верхний валы (рис 9) одинаковы по своим размерам, а также конструкции шатунных и коренных шеек Верхний коленчатый вал в своей передней части имеет посадочное место для креплений шестерни 3 привода распределительных валов, а в противоположной — фланец 4 для крепления шлицевой втулки, передающей вращение нагнетателю воздуха второй ступени. Передний конец нижнего коленчатого вала имеет посадочное место под антивибратор, предназначенный для гашения крутильных колебаний, а противоположный фланец для крепления пластинчатой муфты, соединяющей вал дизеля с валом генератора К фланцам нижнего и верхнего валов болтами прикреплены конические шестерни, входящие в зацепление с шестернями вертикальной передачи и воспринимающие вращающий момент, передаваемый через вертикальную передачу от верхнего коленчатого вала Как на верхнем, так и на нижнем коленчатых валах находится одиннадцать опорных, одна опорно-упорная и десять шатунных шеек.  Рисунок № 2 При техническом обслуживании ТО-3 через открытые люки блока и картера проверяют: нет ли частиц баббита вблизи подшипников, трещин в крышках, крепления гаек коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, положение стыков вкладышей (нет ли проворота), состояние шплинтов. Проверяют целостность масляного коллектора и маслоподводящих трубок. При этом прокачку масла маслопрокачивающим насосом производят от постороннего источника тока. Зазором «на масло» называют суммарный зазор между шейкой вала и вкладышами подшипника (верхним и нижним). При отсутствии провисания шейки вала весь зазор «на масло» будет расположен между шейкой вала и верхним вкладышем. Эти зазоры измеряют щупом вдоль оси вала в вертикальной плоскости с двух сторон (со стороны генератора и со стороны отсека управления), суммируют замеренные зазоры и делят сумму на два. Суммарный зазор «на масло» в опорных и упорном подшипниках дизеля типа Д100 должен быть 0,15—0,23 мм, при выпуске тепловоза из текущего ремонта ТР-3 — 0,15—0,30, из текущего ремонта ТР-2 — 0,15—0,35, из текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 — не более 0,45 мм. 2. Электрическая схема – запуск мотор-компрессора Условия включения мотор-компрессора (МК): Запущен ФР (включено реле 260 и 431); На БА №215 включён автомат ВА10; На ПЩ№226 включена кнопка «Компрессор»; На ПУ №224 включена кнопка «Компрессоры»; Давление в ГР упало ниже 7,5 кгс/см2 (замкнулась блокировка 230 регулятора давления АК-11Б, имеющая предел срабатывания 7,5-9 кгс/см2). После замыкания блокировки 230 получит питание катушка 430 обеих секций по следующей цепи: пр. Н0 на БА №215 — автомат ВА10 —пр. Н010 —> кондуит — пр. Н010 на ПУ №224 — кнопка «Компрессоры» —> пр. Н102 —> блокировка 230 —> пр. Э20 —> катушки 430 обеих секций —корпус. Катушка 430 получив питание, производит переключения: Замыкается блокировка в цепи контактор 124, собирая схему запуска МК; Замыкается блокировка в цепи сигнального табло и загорается лампа МК. Цепь катушки 124: пр. Н0 на БА №215 — автомат ВА10 —» пр. Н010 — кондуит —> пр Н010 на ПЩ №226 — кнопка «Компрессор» —> пр. Н104 —» блокировка 430 — блокировка 431 —» катушка 124 — корпус. Катушка 124 получив питание, производит переключения: Во вспомогательных цепи замыкаются-2 силовых контакта и МК начинает работать; Размыкается блокировка на сигнальном табло и гаснет лампа МК; Размыкается блокировка в цепи разгрузочного вентиля 246, который в свою очередь, потеряв питание, отсекает цилиндр высокого давления компрессора КТ-6эл от атмосферы. При достижении давления в ГР 9 кгс/см блокировка 230 разрывает цепь на катушку 430, которая в свою очередь отключает контактор 124 и МК останавливается. Контактор 124 потеряв питание, замыкает свою блокировку в мечи разгрузочного -вентиля 246. который, получив питание, обеспечивает выпуск воздуха из цилиндра высокого давления компрессора, позволяя при следующем его включении облегчить его запуск.    Рисунок № 3 3. Классификация тормозов Тормоза классифицируют по способу создания тормозной силы, свойствам системы управления и назначению. По способу создания тормозной силы различают фрикционные тормоза (колодочные и дисковые) и динамические (электродинамические, гидродинамические и реверсивные). По свойствам системы управления различают тормоза автоматические (прямо- и непрямодействующие) и неавтоматические (прямодействующие). Тормоза этих двух типов подразделяются на пневматические, электропневматические и электрические. Принципиальное отличие пневматического тормоза от электропневматического состоит только в способе управления: управление пневматическим тормозом осуществляется изменением давления сжатого воздуха в специальном воздухопроводе (тормозная магистраль), проложенном вдоль каждого локомотива и вагона, а управление электропнев- матическим тормозом осуществляется электрическим током. В качестве рабочего тела в обоих случаях используется энергия сжатого воздуха. Автоматические тормоза должны автоматически приходить в действие (затормаживать) при определённом темпе снижения давления в тормозной магистрали. Прямо- или непрямодействие автоматического тормоза определяется конструкцией воздухораспределителя. Прямодействующий автоматический тормоз — это тормоз грузовых вагонов, оборудованный воздухораспределителем уел. № 483, который способен поддерживать установленное давление в тормозном цилиндре независимо от плотности последнего. Непрямодействующий автоматический тормоз — это тормоз пассажирских вагонов, оборудованный воздухораспределителем уел. № 292, который не восполняет утечки сжатого воздуха из тормозного цилиндра. Примером прямодействующего неавтоматического тормоза служит вспомогательный локомотивный тормоз. В случае приведения его в действие воздух из главных резервуаров поступает в тормозные цилиндры. По назначению различают тормоза грузовые, пассажирские и скоростные. За характеристику их работы принимают время наполнения и опорожнения тормозного цилиндра.  Рисунок № 4 4. Обязанности локомотивной бригады при ведении поезда. Следить за свободностью железнодорожного пути, сигналами, сигнальными указателями и знаками, выполнять их требования и повторять друг другу все сигналы, подаваемые светофорами, сигналы остановки и уменьшения скорости, подаваемые с железнодорожного пути и поезда; следить за состоянием и целостностью поезда, а на электрифицированных и участках, кроме того, и за состоянием контактной сети; наблюдать за показаниями приборов, контролирующих бесперебойность и безопасность работы локомотива, специального самоходного подвижного состава; при входе на железнодорожную станцию и проходе по станционным железнодорожным путям подавать установленные сигналы, следить по стрелочным указателям за правильностью маршрута, за свободностью железнодорожного пути и сигналами, подаваемыми работниками железнодорожных станций, а также за движением поездов и манёвровыми передвижениями на смежных железнодорожных путях, немедленно принимая меры к остановке при угрозе безопасности движения. После остановки поезда на железнодорожной станции, если в нем обнаружены какие-либо неисправности, машинист обязан немедленно доложить об этом дежурному по железнодорожной станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, — диспетчеру поездному. При необходимости остановки на железнодорожной станции машинист обязан остановить поезд, не проезжая выходного светофора (при его отсутствии — предельного столбика) пути приёма. При этом локомотив грузового поезда должен быть остановлен у выходного сигнала (при его отсутствии — у предельного столбика). Не доезжая до них, машинист может остановить поезд только если убедится через дежурного по железнодорожной станции по поездной радиосвязи, что весь состав установлен в границах полезной длины пути приёма. В случае обнаружения в пути следования неисправности светофоров автоблокировки, повреждения железнодорожного пути, контактной сети и других сооружений и устройств, неисправности в поездах, следующих по смежным железнодорожным путям, машинист обязан сообщить об этом дежурному по железнодорожной станции ближайшей железнодорожной станции или диспетчеру поездному. При наличии поездной радиосвязи сообщение об этих неисправностях машинист должен передать по радиосвязи дежурному по железнодорожной станции ближайшей железнодорожной станции или диспетчеру поездному, а при необходимости и машинисту поезда, следующего по смежному железнодорожному пути. При следовании в условиях ограничения видимости (туман, ливень, метель и др.) сигналов, сигнальных указателей и знаков машинисту разрешается для обеспечения безопасности движения снижать установленную скорость движения поезда. При ведении поезда машинист должен: иметь тормозные устройства всегда готовыми к действию, проверять их в пути следования, не допускать падения давления в главном резервуаре и в магистрали ниже установленных норм; при запрещающих показаниях постоянных сигналов, показаниях сигналов уменьшения скорости и других сигналов, требующих снижения скорости, применяя служебное торможение, останавливать поезд, не проезжая сигнала остановки, а сигнал уменьшения скорости проследовать со скоростью, не более установленной для данного сигнала; проследовать сигнальный знак, ограждающий нейтральную вставку (во избежание остановки на ней локомотива), со скоростью не менее 20 км/ч; при внезапной подаче сигнала остановки или внезапном возникновении препятствия немедленно применить средства экстренного торможения для остановки поезда. В пути следования машинист не вправе: превышать скорости, установленные настоящими Правилами, приказом владельца инфраструктуры, перевозчика, владельца железнодорожных путей необщего пользования, а также выданными предупреждениями и указаниями сигналов; отвлекаться от управления локомотивом, мотор-вагонным поездом, специальным самоходным подвижным составом, его обслуживания и наблюдения за сигналами и состоянием железнодорожного пути; отключать исправно действующие устройства безопасности или вмешиваться в их работу; отправляться на перегон при отказе на локомотиве, специальном самоходном подвижном составе тягового оборудования, обеспечивающего ведение поезда и невозможности устранения причины отказа. Список использованной литературы Электровоз ВЛ80с. Руководство по эксплуатации. М.; Транспорт, 1982. 622 с.Лупинин. ремонта тепловозов, М.: «Транспорт», 1972. Механизация и автоматизация технического обслуживания и ремонта подвижного состава. «Транспорт», 1987. Технология ремонта тягового подвижного состава. Афонин Г. С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава : учебник для нач. проф. образования / Г.С.Афонин, В.Н.Барщенков, Н.В.Кондратьев. — М: Издательский центр «Академия», 2006. — 304 с. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации— М.: ООО ≪Техинформ≫; ООО Центр ≪Транспорт≫, 2012.— 520 с.: цв. ил. Содержание: Введение………………………………………………………………………… 11. Разъединитель высоковольтной РВН-2…………………………………….3 1.1. ТО3 коленчатых валов…………………………………………………….5 2. Электрическая схема – запуск мотор-компрессора……………………….7 3. Классификация тормозов……………………………………………………9 4. Обязанности локомотивной бригады при ведении поезда……………….11 Список использованной литературы………………………………………….14 |