Открытия Н.Н.Миклухо-Маклая,Владимира Клавдиевича Арсеньева. Открытия Н. Н. МиклухоМаклай, Владимира Клавдиевича Арсеньева

Скачать 186.11 Kb. Скачать 186.11 Kb.

|

|

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшеего образования «Кубанский государственный университет» Доклад По истории географии на тему: «Открытия Н.Н. Миклухо-Маклай, Владимира Клавдиевича Арсеньева» Выполнила студентка 1 курса по направлению география Левкина Юлия Краснодар,2018 Содержание

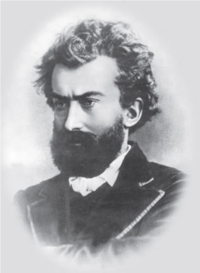

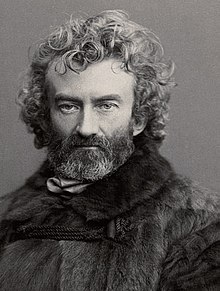

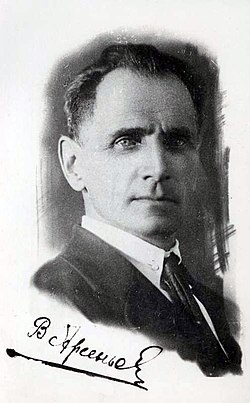

Миклухо-Маклай, Николай Николаевич Никола́й Никола́евич Миклу́хо-Макла́й  (5 июля [17 июля] 1846, Языково-Рождественское, Новгородская губерния, Российская империя — 2 апреля [14 апреля] 1888, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. Образование получил в Германии. В 1864—1869, 1870—1882 и 1883—1886 годах жил за пределами России, никогда не оставаясь на родине больше чем на год. Автор около 160 научных трудов, в основном статей и заметок, при жизни публиковавшихся чаще всего на немецком и английском языках. Известен также как защитник коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании, активно выступал против работорговли. Как учёный, последовательно придерживался принципа единства человеческого рода; отвергал популярные в своё время теории, что чёрные расы, включая австралийских аборигенов и папуасов, представляют собой переходный биологический вид от обезьяны к человеку разумному. В то же время он рассматривал северо-восточное побережье Новой Гвинеи как «этнографический заповедник», на единоличное обладание которым претендовал. Это толкало его на путь политических авантюр, в частности — призывам к российской колонизации Берега Маклая, с одновременным созданием Папуасского Союза — независимого государства, главой которого он стремился стать. После того, как российское правительство отклонило этот проект, обратился с одновременным предложением установить протекторат к правительствам Великобритании и Германской империи (при этом в обращении к Бисмарку Миклухо-Маклай призывал Германию стать гарантом того, что Новая Гвинея не будет подвергаться колонизации) В итоге Берег Маклая был в 1884 году превращён в германскую колонию. День рождения Миклухо-Маклая неофициально отмечается как профессиональный праздник этнографов Экспедиция в Италию  Инициатором поездки на Сицилию в 1868 году был Антон Дорн — зоолог-дарвинист, ученик Геккеля, уже имевший полевой опыт на Балтике и Северном море. Летом 1868 года он стал приват-доцентом Йенского университета и мог отправиться в путь не раньше октября. У Миклухо-Маклая к тому времени долг составлял 463 талера (около 400 рублей серебром), поэтому пришлось бежать от кредиторов, а свои финансовые дела Николай попросил вести студента К. Модзалевского. Весь сентябрь 1868 года Миклухо-Маклай провёл в Италии как турист, переезжая из города в город. Геккелю он писал, что провёл 10 дней в Венеции, 2 дня во Флоренции, полдня в Пизе, 2½ дня в Виченце, 5 дней в Риме, 8 дней в Неаполе, где поднялся на Везувий, побывал на Капри, в Сорренто и так далее. Не была забыта и наука: Николай в Венеции встретил спонгиолога Джакомо Нардо, который рекомендовал его на съезд естествоиспытателей в Виченце. Впрочем, в письме Геккелю от 2 октября говорилось, что съезд большей частью свёлся к посещению окрестных вилл, а все его участники имели свободный доступ в театр. 2 октября Миклухо-Маклай прибыл в Мессину, где снял комнату в третьеразрядном отеле. Вскоре ему удалось обнаружить новый вид известковых губок, который он назвал в честь учителя Astrospongia Heckelii. Дорн приехал в середине октября; не стеснённый в средствах, он снял несколько комнат в Палаццо Витале и великодушно поселил Николая у себя, видя его материальное положение. Во дворце была оборудована полевая лаборатория, где Дорн занимался ракообразными, а Миклухо-Маклай — по двум своим главным темам: морфологии губок и анатомии мозга рыб. Дорн соорудил в лаборатории аквариум с проточной водой и впервые проследил цикл возникновения лангуста из личинки. В Мессине Миклухо-Маклай познакомился с Егором Ивановичем Барановским (1821—1914), бывшим саратовским губернатором, подавшим в отставку в 1863 году в знак протеста против мер по подавлению Польского восстания. В дом Барановских Николай ввёл и Дорна, в 1874 году старшая дочь, Мария Барановская, вышла замуж за немецкого биолога. Учёные в январе 1869 года совершили подъём на Этну, но, не достигнув всего 300 метров до кратера, сорвались с ледяного поля, причём Дорн довольно сильно ушибся. В феврале 1869 года Миклухо-Маклай узнал из газет о завершении строительства Суэцкого канала. Он немедленно загорелся идеей изучить морскую фауну Красного моря, в те времена практически неизвестную. Кроме того, он решил воспользоваться последней возможностью описать фауну Красного моря до того, как она начнет подвергаться воздействию средиземноморской фауны. Планам мешало хроническое безденежье: Николай рассчитал, что минимально необходимая ему сумма составит 500 рублей. Поскольку мать неодобрительно относилась к занятиям наукой, он вновь писал брату Сергею. Наконец в начале марта Е. С. Миклуха прислала 1000 франков, что соответствовало 300 рублям. 12 марта 1869 года Николай отплыл в Александрию. Первая экспедиция на Новую Гвинею Подготовка экспедиции Ко времени возвращения Н. Н. Миклухо-Маклая в Россию материальное положение семьи Миклух несколько улучшилось: пароходное общество «Самолёт» стало выплачивать дивиденды по акциям. Получив денежный перевод от матери, Николай из Одессы долгим кружным путём отправился в Саратов, вблизи от которого располагалось имение родственников. Близ Самары он слёг с тяжелыми малярийными приступами; не менее тяжёлым было моральное положение учёного . Не дождавшись матери и сестры, Николай выехал в Москву, где вновь повторились малярийные приступы, сопровождавшиеся бредом и обмороками. В августе он всё-таки добрался до Саратова, где благодаря заботам родных несколько оправился. По мнению Д. Д. Тумаркина, в Москве или Саратове учёный попал в руки квалифицированного врача, который прописал ему приём хинина, смягчающего приступы болезни и обеспечивающего длительные периоды ремиссии. Прожив месяц под Саратовом, Миклухо-Маклай отбыл в Москву на Второй съезд русских естествоиспытателей, проходивший с 1 по 11 сентября 1869 года. Он записался на секцию зоологии и сравнительной анатомии, на которой были представлены 69 докладов. Два из них принадлежали Миклуха-Маклаю (в таком написании его фамилия значится в списке участников). В первом речь шла о развитии мозга у химеры, во втором — о подготовке к созданию зоологической станции, на основе материалов, собранных с Дорном в Мессине. В последний день съезда было принято специальное постановление об основании двух биологических морских станций — в Севастополе и Сухуме, причём Севастопольская была открыта уже в 1871 году. После съезда Миклухо-Маклай отправился в Петербург, где был нанят академиком Брандтом для обработки и публикации коллекций губок, собранных К. М. Бэром и А. Ф. Миддендорфом. Учёный быстро справился с этим заданием и опубликовал два сообщения на немецком языке в изданиях Петербургской академии наук. Это способствовало принятию его в ряды Русского географического общества (РГО), уже 5 октября Миклухо-Маклай выступил на совместном заседании физической и математической секций РГО с докладом о путешествии на Красное море. В те же октябрьские дни учёный встретился с князем Кропоткиным, который в «Записках революционера» описал его как «маленького нервного человека, постоянно страдающего лихорадкой». Кропоткин в то время был одним из разработчиков проекта большой полярной экспедиции, но перспективы её финансирования были туманны. Видимо, это побудило Миклухо-Маклая 8 октября представить в РГО собственный проект экспедиции на Тихий океан. Одобренный Ф. Остен-Сакеном, проект был представлен президенту РГО П. П. Семёнову, но встретил противодействие вице-президента графа Литке. Совет РГО, собравшийся 28 октября 1869 года, постановил «принять план г-на Маклая, включающий не только исследования животных, но и антрополого-этнографические наблюдения». Было решено обратиться в Морское министерство, чтобы доставить его в Тихий океан и обратно на военном судне. После доклада Миклухо-Маклай сразу уехал в Йену готовить монографию об эволюции мозга у рыб. Параллельно с подготовкой монографии «Материалы по сравнительной неврологии позвоночных» он штудировал литературу об Австралии и Океании. Наибольший интерес вызвала статья А. Петерманна «Новая Гвинея. Немецкие призывы от антиподов», вышедшая в ноябре 1869 года. В феврале 1870 года Миклухо-Маклай писал Остен-Сакену, что намерен остаться на островах южной части Тихого океана по крайней мере на 3—4 года. Несмотря на опасения РГО, Совет Общества 11 мая 1870 года планы Миклухо-Маклая одобрил и назначил ему пособие в размере 1200 руб. 21 мая морской министр адмирал Краббе сообщил, что получено Высочайшее разрешение принять Миклухо-Маклая на корвет «Витязь», но «без производства довольствия от морского ведомства». Отправление экспедиции назначалось на сентябрь. В материальном отношении Миклухо-Маклай по-прежнему полностью зависел от матери, с которой предпочитал в тот период общаться через сестру Ольгу. Сдав в набор книгу, в апреле 1870 года учёный решил поехать в Лондон для консультаций со специалистами и закупки научного оборудования. Наделав в Йене долгов, на последние деньги Николай выехал в Лейден, где получил чек от матери с письмом, в котором заявлялось, что он больше не может ни на что рассчитывать. В Лондоне он провёл не более недели, но успел сделать многое — в первую очередь лично познакомился с Томасом Гексли. Гексли заочно знал Миклухо-Маклая по письмам Геккеля и Дорна и встретил русского учёного с радушием. Гексли поделился воспоминаниями о своём путешествии в Австралию и Новую Гвинею в 1846—1850 годах, а также дал рекомендацию для приёма в Адмиралтействе. Миклухо-Маклай был представлен президенту Королевского географического общества — сэру Мэрчисону, который пообещал выправить ему рекомендательное письмо ко всем английским консулам на островах Тихого океана, но это оказалось невозможным. Не удалось закупить никакого оборудования в связи с британской дороговизной. 30 апреля Николай срочно покинул Лондон из-за обострения малярии и вернулся в Йену . Он не мог выехать в Россию из-за безденежья, и только 24 мая Екатерина Семёновна Миклуха в очередной раз прислала ему перевод. Познакомившись в Берлине с Рудольфом Вирховым и оставив в Лейпциге вторую часть монографии для опубликования, Миклухо-Маклай 17 июля 1870 года отплыл из Штеттина в Петербург. Перед отплытием Главной проблемой для Миклухо-Маклая перед отправлением в Южные моря стало то, что Морское ведомство не собиралось ради него менять маршрут «Витязя», следовательно, ему предстояло добираться в Новую Гвинею самостоятельно из Батавии. Субсидии РГО в 1200 руб. было заведомо недостаточно: сам учёный оценивал бюджет своей экспедиции минимум в 5000 руб. В этой ситуации он вновь обратился к матери с просьбой продать полагающуюся ему в счёт наследства долю акций компании «Самолёт». Е. С. Миклуха мягко отказала. Учёный пытался одалживать деньги у знакомых, наконец передал в Зоологический музей свои коллекции губок, но с условием компенсации расходов на «собирание, хранение и провоз этих коллекций», которые оценил в 300 руб. Некоторые члены РГО снабдили его безвозмездно оборудованием. Академик Семёнов сумел заинтересовать предприятием Миклухо-Маклая известную меценатку — великую княгиню Елену Павловну. Миклухо-Маклай получил приглашение в Ораниенбаум, разместившись там с большим комфортом, и сумел завязать полезные знакомства. В результате удалось добиться изменения маршрута «Витязя», о чём Миклухо-Маклай сообщал письмом от 6 октября 1870 года. 19 октября 1870 года Миклухо-Маклай выступил на общем собрании РГО, сообщив, что планирует экспедицию продолжительностью в 7 или 8 лет, но программа была довольно неопределённой, хотя и очень амбициозной. У части присутствующих вообще возникло недоумение, поскольку исследования тропических островов казались ненужными для России. Однако по уставу РГО одобрения планов общим собранием не требовалось. Вскоре учёный получил открытое рекомендательное письмо для всех русских консулов в портах и на островах Тихого океана, а Министерство внутренних дел Российской империи прислало РГО заграничный паспорт на имя «дворянина Миклухо-Маклая, командированного с учёной целью». Так была легализована двойная фамилия исследователя. 29 октября «Витязь» навестил великий князь Константин Николаевич, который долго беседовал с Миклухо-Маклаем. Было решено, что через год после высадки русское военное судно посетит Новую Гвинею; в случае, если исследователя не будет в живых, оно должно было забрать рукописи, упакованные в герметические цилиндры. В день отплытия — 8 ноября 1870 года — 24-летний Миклухо-Маклай отправил письма князю Мещерскому и матери. Последнее гласило: До свидания или прощайте. Держите обещания ваши, как я свои Плавание до Новой Гвинеи После отплытия из Кронштадта «Витязь» 14 ноября пришёл в Копенгаген. По согласованию с командиром корвета П. Назимовым Миклухо-Маклай сошёл на берег, с 17 ноября по 4 декабря совершив европейскую поездку через Гамбург, Берлин, Йену, Готу, Гаагу до Остенде, а оттуда паромом добрался до Плимута, где базировался «Витязь». В поездке он закупал необходимое ему оборудование (счета посылались князю Мещерскому), установил связи в нидерландском министерстве колоний. Во время краткого пребывания в Лондоне Миклухо-Маклай познакомился с Альфредом Уоллесом — учёным, параллельно с Дарвином предложившим теорию естественного отбора. Именно в разговоре с ним Миклухо-Маклай заявил, что он сможет что-либо узнать о туземцах только тогда, когда поселится среди них и станет одним из них.  Покинув Англию, в штормовую ночь 29 декабря 1870 года «Витязь» протаранил и потопил немецкий барк, захваченный французами, который шёл без бортовых огней. Пришлось идти в Фуншал для ремонта и эвакуации спасённых. Корвет зашёл туда 31 декабря и двинулся к островам Зелёного мыса, где простоял три недели. Миклухо-Маклай изучал на берегу губок и немедленно простудился. В начале февраля корвет попал в экваториальную штилевую зону (командир берёг уголь и шёл под парусами). 3 февраля Миклухо-Маклай провёл эксперимент с измерениями температуры океанской воды на большой глубине. 7 февраля корвет пересёк экватор (в тот день Миклухо-Маклай препарировал мозг пойманной матросами голубой акулы), а утром 20 февраля прибыл в Рио-де-Жанейро. В Бразилии Миклухо-Маклай сразу же устроился в городскую больницу, где имел возможность осмотреть несколько сот представителей чёрной расы обоего пола. Наиболее интересные с его точки зрения «образчики» он водил к фотографу, где запечатлевал без одежды «с трёх сторон и в пяти положениях». Судьба этого антропологического фотоархива неизвестна. 9 марта 1871 года плавание продолжилось, 1 апреля «Витязь» вошёл в Магелланов пролив. Через три дня они пришли в Пунта-Аренас. Хотя резкий переход от тропиков Бразилии к холодам Патагонии привёл к болезни Миклухо-Маклая, он усердно изучал и зарисовывал патагонцев. 11 апреля «Витязь» продолжил путь и 16 апреля вышел в Тихий океан и направился на север вдоль побережья Чили. В начале мая команда добралась в Вальпараисо, где Назимов простоял месяц, ожидая инструкций из Петербурга. Часть из них касалась Миклухо-Маклая, который просил, чтобы до высадки в Новой Гвинее корвет зашёл в Австралию. Для изучения индейцев учёный поехал в Талькауано, где приобрёл у начальника местной тюрьмы более 200 карточек арестантов с фотографиями и описанием преступлений: он считал, что сможет установить связь между характером и формой черепа. Эти материалы также до сих пор не обнаружены. В конце мая из Петербурга подтвердили заход на Новую Гвинею, но запретили посещение Австралии. Это ставило Миклухо-Маклая в крайне неудобное положение: деньги, полученные от РГО, он перевёл в банки Сиднея и Мельбурна, а кроме того, рассчитывал приобрести товары для мены с папуасами и нанять двух слуг. Теперь оставалось сделать это на пути к Новой Гвинее. 2 июня 1871 года «Витязь» вышел в море. Курс к Новой Гвинее был проложен по кратчайшей дистанции. 24 июня «Витязь» подошёл к острову Пасхи и лёг в дрейф у западного побережья. 8 июля корвет прибыл на Мангареву, больной Миклухо-Маклай на четыре дня отправился на берег. Здесь он общался с туземцами, в том числе с эмигрировавшими рапануйцами, приобрёл каменный топор, барабан и подставку для жертвоприношений. 21 июля команда прибыла на Таити. Учёный под предлогом нездоровья снял домик в Папеэте, но вёл активный образ жизни. Здесь Миклухо-Маклай приобрёл дешёвый красный коленкор, ножи, иголки, мыло и т. п. на сумму около 300 долларов. Краткие заметки этнографа, по сути, составили костяк очерка или статьи, так и не написанной. Одновременно он получил в подарок от епископа Жоссана табличку кохау ронго-ронго и ещё одну, вероятно, купил у рапануйца, переселившегося на Таити или на Мангареву. Таблички ныне хранятся в МАЭ. 11 августа «Витязь» прибыл в Апиа, это был последний пункт, где Миклухо-Маклай мог снабдиться припасами и нанять слуг. Учёный встретился с предпринимателем Теодором Вебером, который заодно был германским консулом на Самоа. Открытое письмо немецкого правительства, предписывающее оказывать Николаю Николаевичу безвозмездные услуги, произвело впечатление. Вебер подыскал двух слуг: шведского матроса Ольсена и юношу с острова Ниуэ по кличке Бой . Сделав по пути остановки на Ротуме и Новой Ирландии, 19 сентября 1871 года корабль достиг северо-восточного побережья Новой Гвинеи, войдя в Залив Астролябия Первое пребывание на берегу Маклая 20 сентября 1871 года «Витязь» встал на якорную стоянку примерно в 140 м от берега. Вскоре появились папуасы; их допустили на борт корвета, но после мирной встречи командир распорядился дать артиллерийский салют: перепуганные папуасы бросили подарки и поспешно ретировались. Миклухо-Маклай, отказавшись от охраны, с Ульсоном и Боем высадился на берегу и посетил деревню, всё население которой сбежало в джунгли. Самым смелым оказался папуас по имени Туй .Именно Туй стал в дальнейшем главным посредником Миклухо-Маклая при общении с обитателями прибрежных деревень. Назимов предупредил, что сможет простоять не более недели, поэтому Миклухо-Маклай при помощи Туя выбрал для стационарной базы небольшой мыс Гарагаси, где была сооружена хижина для учёного (размером 7 × 14 футов), а в шалаше, принадлежащем Тую, устроили кухню. Из продуктов у Николая Николаевича было два пуда риса, чилийские бобы, сушёное мясо и банка пищевого жира. Назимов заставил Миклухо-Маклая взять дневное довольствие команды — то есть дневной запас провианта на 300 человек, но Николай Николаевич отказался брать запас безвозмездно. 27 сентября «Витязь» покинул залив. Первый месяц на Новой Гвинее прошёл довольно напряжённо. Миклухо-Маклай пришёл к выводу, что его визиты чрезмерно беспокоят островитян и ограничился только контактами с туземцами, навещавшими его на мысе Гарагаси. Поскольку он плохо знал язык и обычаи, то первое время ограничивался метеорологическими и зооботаническими исследованиями. Уже 11 октября его свалил первый «пароксизм» лихорадки. Постоянно болели слуги, особенно плохо было Бою, у которого Миклухо-Маклай диагностировал «опухоль лимфатических желёз в паху». Проведённая операция не помогла, 13 декабря мальчик умер. Миклухо-Маклай при этом вспомнил данное профессору Гегенбауэру обещание добыть препарат гортани чернокожего человека с языком и всей мускулатурой, который он и приготовил, несмотря на опасность положения. Тело Боя было захоронено в море, а папуасам исследователь внушил, что юноша «улетел в Россию». К новому, 1872 году авторитет Миклухо-Маклая среди местного населения вырос, и 11 января он впервые получил приглашение в деревню Бонгу. Произошёл обмен подарками, но жён и детей новогвинейцы от учёного по-прежнему прятали. В феврале 1872 года Николаю Николаевичу удалось излечить Туя от тяжёлого ранения ,после чего учёный был принят в деревне, Туй представил ему жену и детей; мнение о европейце как о злом духе было значительно поколеблено. Символическое включение этнографа в местный социум состоялось 2 марта на ночной церемонии, в которой участвовали мужчины трёх родственных деревень — Гумбу, Горенду и Бонгу.. После этого учёный мог спокойно совершать дальние экскурсии по побережью и даже в горы. Наибольшую трудность создавал языковой барьер: к концу своего первого пребывания на Новой Гвинее учёный владел примерно 350 словами местного языка бонгу, а в окрестностях бытовали не менее 15 языков. Зачастую для того, чтобы выяснить значения самых обиходных слов, у Миклухо-Маклая уходили месяцы. Исследованные территории, берега залива Астролябия и часть побережья к востоку от него до мыса Хуон, Миклухо-Маклай назвал своим именем — «Берег Миклухо-Маклая», определив его географические границы следующим образом: от мыса Кроазиль на западе до мыса Короля Вильяма на востоке, от берега моря на северо-востоке до горного хребта Мана Боро-Боро на юго-западе. Я таким образом называю берег Новой Гвинеи вокруг Астролаб-Бай и бухты с архипелагом Довольных Людей по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов. 19 декабря 1872 года в Залив Астролябии вошёл паровой клипер «Изумруд». К тому времени Миклухо-Маклая считали погибшим, о чём даже была напечатана заметка в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 6 (18) июля. Состояние здоровья и невозможность нормально обработать научные материалы побудили Миклухо-Маклая покинуть (хотя бы временно) Новую Гвинею. После двухдневных проводов в прибрежных деревнях Николай Николаевич погрузился на борт «Изумруда», который 24 декабря на рассвете поднял якорь и направился к Молуккским островам. Характерно, что после всего пяти дней пребывания в бухте Константина более половины команды заболели малярией Болезнь и смерть  Изменения во внешности путешественника отмечали все люди, которые общались с ним после приезда в Петербург — 40-летний учёный резко ослаб и одряхлел, волосы совершенно поседели. Окончательный провал колонизационных планов обострил старую болезнь: давно возникшие боли в челюсти в феврале 1887 года усилились, возникла опухоль. Лучшие петербургские врачи не сумели определить причину болезни, диагноз был поставлен только через три четверти века. После перезахоронения тела Миклухо-Маклая в 1938 году его череп поступил в МАЭ во исполнение его последней воли. В 1962 году череп подвергли рентгено-анатомическому исследованию, в результате был поставлен следующий диагноз: «раковое поражение с локализацией в области правого нижнечелюстного канала, причём поражение нижнечелюстного сустава было связано с поражением нижней ветви тройничного нерва». Также считается, что путешественник умер от опухоли мозга. Поскольку финансовое положение Миклухо-Маклая не позволяло жить «на два дома», он решил перевезти семью в Россию. Александр III распорядился выдать на эти нужды 400 фунтов стерлингов. Сильно заболевший исследователь 17 марта 1887 года выехал в Одессу и 20 мая прибыл в Сидней. Семья отбыла из Сиднея уже через 4 дня, на том же пароходе, на котором исследователь приехал из Порт-Саида. Семейство сошло с парохода в Генуе и через Вену поехало в Россию. В Вене Николай Николаевич и Маргарет вторично обвенчались по православному обряду. В Петербург они прибыли 14 июля и поселились по адресу: Галерная улица, дом 53, квартира 12 (семь комнат на четвёртом этаже). В «Новостях» и «Биржевой газете» сообщали, что здоровье путешественника совсем плохо, а правую руку, страдающую от ревматизма, он носил на перевязи. Главной трудностью было найти бонну для детей, говорящую по-английски, поскольку они не владели другими языками. Жена В. Миклухи подыскала для семьи мещанку Марью Дмитриевну Аронову, которая, вероятно, была связана с революционным подпольем. Летом 1887 года болезнь несколько ослабела, Миклухо-Маклай даже успел съездить в Малин, навестить заболевшую мать. Напряжённая работа над вторым томом «Путешествий» привела к тому, что в ноябре он уже не мог выходить из дома. Вскоре отнялась правая рука, видимо, это свидетельствовало о появлении ракового метастаза в левом полушарии мозга. По свидетельству В. И. Модестова, путешественник лежал в затемнённой комнате, испытывая сильнейшие боли, особенно в челюстях во время разговора. К дню рождения Маргарет (21 января 1888 года) он даже не смог выйти в гостиную, куда пришли его братья с жёнами. Семья жила в обстановке хронического безденежья, существуя за счёт Екатерины Карловны Миклухи и мелких сумм, получаемых у брата Михаила. В конце января 1888 года у Миклухо-Маклая появились отёки ног и нижней части живота, боли не прекращались, началась бессонница. Единственным средством, облегчавшим боли, был морфий. Врач Н. П. Черепнин (лечивший Ф. М. Достоевского) предложил отправить больного в Крым, с чем согласились братья путешественника, предлагавшие поселить детей Николая Николаевича, с трудом переносивших петербургскую зиму, в Малине. Однако созванный 9 февраля консилиум постановил, что дороги путешественник не переживёт. На следующий день его отвезли в клинику Виллие при Военно-медицинской академии к лейб-медику С. П. Боткину, у которого он провёл около полутора месяцев. Состояние больного непрерывно ухудшалось, Боткин тоже не сумел поставить диагноз, поэтому начал симптоматическое лечение. К 9 марта лечение пришлось прекратить: больной сильно исхудал, а любая принимаемая пища вызывала приступы рвоты. К 20-м числам наметилось улучшение, и Миклухо-Маклая выписали домой. Из-за резкого похолодания выписку пришлось отменить, а 29 марта проявились симптомы сильнейшей простуды, которая перешла в бронхит и пневмонию. В 20 часов 15 минут 2 (14) апреля 1888 года Миклухо-Маклай скончался. Вскрытие не проводилось по просьбе вдовы, отпевание состоялось в больничной церкви. К выносу тела подошли немногие, в том числе несколько членов РГО во главе с П. П. Семёновым, адмиралы П. Н. Назимов и Н. Н. Копытов. Больше людей пришло на Волковское кладбище, надгробную речь произнёс В. И. Модестов. Николая Николаевича похоронили на Литераторских мостках рядом с отцом и сестрой Ольгой (умершей родами в 1880 году). Надпись на плите из чёрного мрамора гласит: «Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 5-го июля 1847 года, скончался 2-го апреля 1888 года». Ниже приведены по-английски два евангельских текста. Маргарет велела выбить на плите аббревиатуру N.B.D.C.S.U. (Nothing But Death Can Separate Us) [1,2,3,4,5] Арсеньев, Владимир Клавдиевич Владимир Клавдиевич Арсе́ньев ( 29 августа[10 сентября] 1872, Санкт-Петербург, Российская империя — 4 сентября 1930, Владивосток, РСФСР, СССР) — российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края (Сихотэ-Алиньские экспедиции 1906, 1907, 1908—1910 гг.), которые до Арсеньева являлись «белыми пятнами» на картах современного Приморья и юга Хабаровского края. Директор Хабаровского краеведческого музея имени Н. И. Гродекова в 1910—1919 и 1924—1925 годах. Офицер Русской императорской армии: за 26 лет военной службы прошёл путь от вольноопределяющегося и подпрапорщика до подполковника. Состоя на службе чиновником особых поручений при приамурском генерал-губернаторе Н. Л. Гондатти, в 1911—1915 годах разработал и лично возглавил ряд секретных экспедиций по борьбе с хунхузами (китайскими бандитами), нелегальными иммигрантами и лесными браконьерами. При Временном правительстве Арсеньев — комиссар по делам туземных народностей Приамурского края. Именем Арсеньева названы улицы во многих городах бывшего СССР, город в Приморском крае, а также краеведческий музей во Владивостоке и прочие объекты.  Владимир Арсеньев — действительный член Общества изучения Амурского края, Императорского Русского Географического Общества, Вашингтонского Национального географического общества, Королевского географического общества и множества других научных организаций. Как писатель Арсеньев широко известен своими приключенческими книгами «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», рассказывающими о его экспедициях по Уссурийской тайге вместе со своим другом и проводником, гольдом (нанайцем) Дерсу Узала. Эти книги ещё при жизни автора снискали большую популярность в России и за рубежом, а впоследствии даже легли в основу художественных фильмов. Среди других литературных произведений Арсеньева — повести «Сквозь тайгу» и «В горах Сихотэ-Алиня» . Несмотря на то, что Владимир Арсеньев никогда не учился в университете и закончил только двухгодичное юнкерское училище, посредством самообразования ему удалось стать компетентным и разносторонним исследователем. Сфера его научных интересов разнообразна и обширна: он занимался географией и этнографией, картографией, статистикой, археологией, геологией, гидрологиейи метеорологией, музейным делом, и даже орнитологией и лингвистикой. Основным направлением исследований Арсеньева была этнография и археология. На протяжении тридцати лет Арсеньев занимался изучением коренных народов Дальнего Востока, главным образом удэгейцев. При этом, значительная часть научного наследия В. К. Арсеньева ещё ни разу не была опубликована, и поэтому его вклад в науку до конца не оценён. Главный научный труд В. К. Арсеньева — двухтомная монография об удэгейцах «Страна Удэге», подводящая итог его почти тридцатилетним этнографическим исследованиям, из-за преждевременной смерти автора осталась неоконченной и не была опубликована, а в конце 1940-х годов её рукопись исчезла и не найдена до сих пор. Проигранная в 1905 году Русско-Японская война доказала недопустимость недостаточных знаний о военно-географических особенностях Уссурийского края. С учётом уроков войны начиналась работа над укреплением обороны границ, в том числе морских: необходимо было определить опасные места, пригодные для высадки с моря десанта. Кроме того, имелась необходимость оценки масштаба деятельности японских шпионов, сбора статистических данных о местном коренном населении, и прочие аспекты. В связи с этим Приамурский генерал-губернатор Павел Фёдорович Унтербергер приказал организовать экспедиции на практически неисследованный прежде хребет Сихотэ-Алинь с целью сбора военно-географических и военно-статистических данных на случай войны с Японией, а также колонизационно-экономических и, попутно, естественно-исторических данных. Начальником готовящихся экспедиций был назначен штабс-капитан 29-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Владимир Арсеньев, которого с этой целью 22 декабря 1905 года (4 января 1906 года) перевели из Владивостока в Хабаровск, в штаб Приамурского военного округа[55]. Экспедиция 1906 года. В экспедиции участвовали не менее 20 человек, среди которых было четверо уссурийских казаков и 12 солдат 6-го и 8-го Восточно-Сибирских стрелковых полков. Помощниками Арсеньева были подпоручик Г. Г. Гранатман и инженерный подпрапорщик А. И. Мерзляков. В состав экспедиции также входил Н. А. Пальчевский в качестве ботаника и начальник штаба Приамурского военного округа генерал-лейтенант П. К. Рутковский, выразивший желание добраться вместе с экспедицией до бухты Святой Ольги, чтобы наглядно объяснить требуемые задачи и определить возможные маршруты переброски войск к посту Святой Ольги. Экспедиция, длившаяся ровно полгода, стартовала 15 (28) мая 1906 года, когда из Хабаровска на станцию Шмаковка по железной дороге отправилась часть отряда с вьючными лошадьми. На следующий день тем же путём выехали и остальные участники экспедиции. 20 мая (2 июня) отряд выдвинулся из Шмаковки вверх по течению реки Уссури. К концу пятого дня они достигли Кокшаровки, и дальше пошли вверх по течению реки Фудзин. Вечером 20 июня (3 июля) экспедиция достигла хребта Сихотэ-Алинь, и на следующий день начала свой подъём на хребет. Перевал, через который проходила экспедиция, был назван Арсеньевым в честь К. И. Максимовича — ботаника, проводившего исследования в тех местах в 1859 году. 30 июня (13 июля) отряд Арсеньева достиг залива Святой Ольги. Там генерал-лейтенант П. К. Рутковский оставил отряд, и его забрал во Владивосток специально присланный за ним миноносец «Бесшумный». В Ольге экспедиции пришлось задержаться почти на месяц, ожидая миноносца «Статный», который должен был привезти необходимое снаряжение. За это время Арсеньев сделал несколько коротких «экскурсий» с целью разведки и оценки местности, выполняя задание генерал-губернатора. Все добытые сведения Арсеньев вносил в свой путевой дневник: сведения о дорогах, их проходимость для различных видов вооружения, состояние дорог в сухую погоду и в дождь и тому подобное. Помимо этого, он занимался топографической съемкой местности, измерял ширину рек, быстроту течения и делал прочие гидрографические измерения, вёл дневник метеорологических наблюдений. Коренное население Уссурийского края — орочи, удэгейцы, гольды (нанайцы) и тазы в этнографическом отношении вызвали у Арсеньева большой интерес, и он решил заняться их изучением. С этнографией Арсеньев был знаком тогда лишь на любительском уровне, и поэтому всему приходилось учиться прямо на ходу. Вечером 3 (16) августа 1906 года в верхнем течении реки Тадуши у перевала Ли-Фудзин произошла во многом судьбоносная для Арсеньева встреча с гольдом Дерсу Узала — будущим другом и героем его книг. На следующий день по просьбе Арсеньева он стал проводником экспедиции. Вопреки широко распространённому из-за книг самого Арсеньева заблуждению, встреча с Дерсу Узала произошла не в 1902, а именно в 1906 году. Затем экспедиция двинулась к бухте Терней, попутно исследуя все крупные реки. 10 (23) октября часть отряда вышла из Тернея к Сихотэ-Алиню. Пересекая хребет, отряду пришлось два дня пережидать снежную бурю. Через 16 дней пути по безлюдной местности отряд достиг селения Сидатун, где местные жители-орочи помогли им продовольствием и одеждой, а затем везли отряд на лодках по Иману, пока те не были раздавлены льдами. Оставшуюся часть пути до станции Иман отряд прошёл пешком. На станции Арсеньев расстался с Дерсу Узала, договорившись встретиться с ним в следующем году. 17 (30) ноября Арсеньев с отрядом на поезде прибыл в Хабаровск. Результатом первой крупной экспедиции Арсеньева, в ходе которой Сихотэ-Алинь был пересечён восемь раз, стало большое количество собранных коллекций: тушек птиц, насекомых, рыб, земноводных, а также растений, горных пород и этнографических материалов. Многие сборы Арсеньев впоследствии отправил в разные музеи страны. Кроме того, по всему маршруту велись метеорологические наблюдения, топографические съемки местности, составлялись карты и планы. Арсеньеву удалось собрать множество этнографических сведений о коренных народах Уссурийского края. Все собранные экспедицией сведения легли в основу доклада, который Арсеньев с большим успехом прочитал 7 (20) апреля 1907 года в Приамурском отделе ИРГО. Экспедиция 1907 года. По возвращению к своим обычным служебным обязанностям, в марте того же года штабс-капитан Арсеньев во главе охотничьей команды 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка был командирован для проведения рекогносцировочных работ на склонах хребта Хехцир. В 1907 году было решено продолжить работы экспедиции 1906 года. Был разработан и утверждён план новой экспедиции на хребет Сихотэ-Алинь. Согласно ему, предстояло обследовать горную область хребта Сихотэ-Алинь между 45° и 47° северной широты, бассейны рек, впадающих в том районе в море, верхнее течение рек, составляющих систему реки Иман, а также весь бассейн реки Бикин. Вместе с Арсеньевым в экспедицию отправился его прежний помощник инженерный подпрапорщик А. И. Мерзляков, в качестве флориста — швейцарец Н. А. Десулави, студент-палеонтолог Киевского университета П. П. Бордаков, те же, что и в прошлом году нижние чины, проводник Дерсу Узала, а также два ороча-переводчика. Участники экспедиции выехали из Хабаровска во Владивосток 13 (26) июня. Оттуда отряду предстояло морем направиться в бухту Джигит (в северной части залива Рында). Во Владивостоке экспедиция оказалась на грани срыва: постоянного морского сообщения по побережью Японского моря ещё не существовало, а курсировавший вдоль побережья пароход «Эльдорадо» отплыл за два дня до прибытия Арсеньева. Дата следующего рейса была неизвестна, и поэтому всему отряду потребовалось снимать жильё, что повлекло за собой лишние расходы. Благодаря содействию командира военного порта барона В. Н. Ферзена на помощь Арсеньеву вновь пришли командиры миноносцев «Грозный» и «Бесшумный» П. Г. Тигерстедт и С. З. Балк. Вечером 30 июня 1907 года миноносцы доставили экспедицию в бухту Джигит. Утром следующего дня экспедиция сошла на берег. Экспедиция завершилась 5 января 1908 года возвращением в Хабаровск. За время экспедиции был исследован север Уссурийского края от бухты Джигит до побережья Татарского пролива; верхние течения рек системы Имана, бассейн реки Бикин и морское побережье. Сихотэ-Алинь был пройден 4 раза. Вместе со всеми в Хабаровск приехал Дерсу Узала, которого Арсеньев поселил в своём доме. Весной Дерсу, проживший всю жизнь в тайге, не смог вынести рутины городской жизни и, с согласия Арсеньева, ушёл в лес. Через две недели, 13 марта 1908 года, он был убит неподалёку от станции Корфовская. В последние годы жизни В. К. Арсеньев неоднократно подвергался клевете и жёсткой идеологической травле. В частности, Арсеньеву ставили в вину его офицерского прошлое, а научные публикации упрекали в отсутствии марксистско-ленинского научного подхода. Вскоре после смерти Арсеньева его травля приобрела стихийный характер. По сфабрикованному обвинению в участии в «контрреволюционной, шпионской и повстанческой вредительской организации», предводителем которой якобы был Владимир Арсеньев, была арестована и затем расстреляна его вдова Маргарита Николаевна. Только в 1940-х годах личность и творчество В. К. Арсеньева были положительно переоценены, переизданы все его основные книги и впервые было издано шеститомное собрание его сочинений. Экспедиция на Командорские острова 1923 года После окончательного установления советской власти на Дальнем Востоке в октябре 1922 года, Арсеньев, как бывший офицер царской армии, был поставлен на специальный учёт в ГПУ при НКВД с обязанностью ежемесячно отмечаться в органах госбезопасности. При каждом выезде из города требовалось получать специальную «визу». Современник Арсеньева, проживавший в то время во Владивостоке, поэт и бывший поручик царской армии Арсений Несмелов впоследствии свидетельствовал, что при постановке на учёт в ГПУ всем бывшим офицерам «некрасных» армий в паспорт ставился унизительный штамп «Бывший белый комсостав». Во время гражданской войны и интервенции от хищнического лова и неограниченного убоя морского и пушного зверя японскими и американскими зверопромышленниками сильно пострадали островные хозяйства Дальнего Востока. В связи с этим возникла срочная необходимость организации охраны островов, приведения в порядок промыслов, перехода к промышленному звероводству, организации питомников, и решение прочих важных вопросов. В начале 1923 года управляющий «Дальрыбохотой» Т. М. Борисов назначил Арсеньева на должности заведующего островами и морскими звериными промыслами Дальнего Востока и заведующего подотделом охраны и надзора в сфере рыболовства. На этой должности Арсеньев вместе с охотоведом А. Д. Батуриным составил проект «Временного положения об условиях и порядке использования островов Дальнего Востока для промышленного звероводства», направленный в Наркомат внешней торговли СССР. Проект содержал в себе положения о возвращении численности морского зверя, защите от хищнического убоя и об организации баз для промышленного звероловства. Арсеньев придавал большое значение Командорским островам, как территории особой государственной важности ввиду масштабов своего пушного промысла. В феврале 1923 года он поставил перед Дальревкомом вопрос о снабжении Командорских островов продовольствием и промысловым снаряжением, и 18 июня того же года на пароходе «Томск» отправился в командировку на Командорские острова для доставки жалования служащим промыслов, продовольствия населению, а также чтобы вывезти с островов добытую за сезон 1922/1923 годов пушнину. Как и во время двух своих последних экспедиций, Арсеньев добрался на пароходе до Камчатки через Хакодате, и 11 июля взял курс на Командорские острова. 12—19 июля Арсеньев посетил остров Беринга и Медный, доставив продовольствие и промысловое снаряжение, и 22 июля вернулся в Петропавловск, где пароход простоял до 9 августа. За это время Арсеньев, как член Комиссии по камчатским делам при Дальревкоме, занимался выяснением вопросов, связанных с освоением Камчатки, вместе с исследователем Камчатки П. Т. Новограбленовым участвовал в раскопках у Култучного озера, а 4 августа в составе небольшой группы исследователей, в которую, помимо остальных, вошли П. Т. Новограбленов и капитан парохода «Томск» К. А. Дублицкий, совершил восхождение на Авачинскую сопку, спускался в кратер вулкана. 9 августа Арсеньев покинул Камчатку, и 1 сентября вернулся во Владивосток. В ходе экспедиций на Камчатку и Командорские острова 1918—1923 годов Арсеньев ознакомился с состоянием дальневосточных морских и пушных промыслов, что позволило ему составить и направить в Высший совет народного хозяйства РСФСР рекомендации по использованию и охране природных богатств. По материалам поездки на Командорские острова и Камчатку в 1923 году Арсеньев опубликовал несколько работ: «Командорские острова в 1923 году» (на русском и английском языках), «В кратере вулкана», «Дельфиний промысел» и «На острове Ионы». Кроме того, в 1923 году во Владивостоке вышла научно-художественная книга Арсеньева «Дерсу Узала», которая, наряду с изданной двумя годами ранее книгой «По Уссурийскому краю», принесла ему впоследствии всемирную известность. Смерть и похороны 7 января 1930 года Арсеньев подписал договор с правлением Уссурийской железной дороги, принял на себя обязанности начальника бюро экономических изысканий новых железнодорожных магистралей и стал начальником одновременно четырёх экспедиций, направлявшихся в районы планируемых железнодорожных линий. 19 июля 1930 года Владимир Арсеньев выехал из Владивостока в низовья Амура для инспектирования экспедиционных отрядов. В этой поездке он простыл, и 26 августа вернулся домой больным. Его болезненное состояние не укрылось от близких, но он отказался сходить к врачу и принялся за отчёт о командировке. Ночь с 3 на 4 сентября была для Арсеньева последней. Он не смог уснуть, метался в бреду, просил усадить в кресле. Врач, вызванный за два часа до смерти Владимира Клавдиевича, нашёл его состояние не внушающим опасения. 4 сентября 1930 года в 15 часов 15 минут Владимир Клавдиевич Арсеньев умер от паралича сердца, вызванного крупозным воспалением лёгких. Торжественные похороны состоялись вечером 6 сентября 1930 года при большом стечении народа. [6,7] СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

|