Реферат на тему Загрязнение почвы. Отношение человека к природе и взаимоотношения человека с природой стали своеобразным узлом различных аспектов экономической, культурной и общественной жизни человека

Скачать 239 Kb. Скачать 239 Kb.

|

|

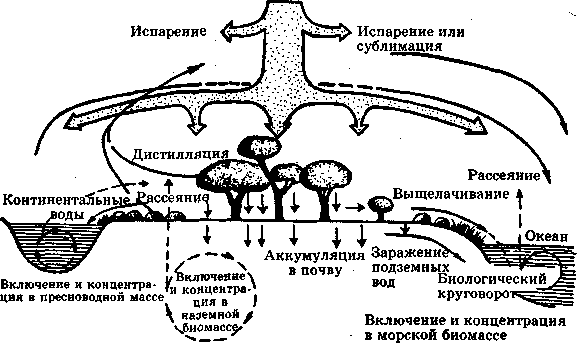

Введение. Отношение человека к природе и взаимоотношения человека с природой стали своеобразным узлом различных аспектов экономической, культурной и общественной жизни человека. Происходит переоценка всех ценностей, и мы наконец сумеем осознать, что для человека нет привилегированного места в природе и космосе, что на Земле может существовать только то общество, которое живет в органическом единстве с окружающей природной средой.^ Термин «экология» был впервые введен в 1866 г. немецким естествоиспытателем Э. Геккелем для обозначения одного из разделов биологии - изучения взаимодействия организмов со средой их обитания. И это понятие для человечества многие годы оставалось на периферии его взгляда на мир, поскольку со времен Р. Бекона в европейском мышлении утвердилась идея о безграничных возможностях человеческой цивилизации. В наше время понятие «экология» прочно укоренилось в массовом сознании. Примеры: экологизация промышленности, экологическая политика, экологическое мировоззрение. Экология заняла самостоятельное место в системе знаний. Экология - знание современного типа развития общечеловеческой культуры. Заговорили об экологической фазе мирового прогресса. Экология как научное направление стала в один ряд с биологией, физикой, химией. А если включить в нее все разделы современного естествознания, то тогда почти вся современная наука должна называться экологией. Возможно, надо говорить не о новой отрасли науки, а об экологизации всей системы знаний. Происходящее - крутой поворот в научном мировоззрении. В истории науки известны периоды, когда происходила быстрая смена установленных парадигм. Так, в XVIII в. имел место поворот от теологии к материализму. Такие периоды принято называть научными революциями. Поэтому можно сказать, что мы переживаем экологическую революцию. Всем становится ясно, что многие, если не все без исключения, современные глобальные проблемы по сути экологические. Это и проблемы голода, энергетики, использования ресурсов мирового океана. Неэкологическое стало социально и экономически ущербным и просто опасным для общества.^ Человечество осознало важность экологических проблем, когда масштабы и интенсивность материальной деятельности людей стали такими, что естественная среда планеты перестала быть всеобщим поглотителем отходов производства, транспорта, быта и практически неисчерпаемым источником сырья и энергии, и когда возникли признаки необратимых деградационных процессов в обиталище жизни на Земле - биосфере. Экосистемы, формировавшиеся миллионы лет, претерпевают существенные изменения, становятся неустойчивыми по отношению к внешним -человеческим воздействиям на глобальном уровне. Что вызвало кризис, который мы называем экологическим, почему он происходит и развивается в конце XX в.? Основные причины две: рост народонаселения и научно-техническая революция. Еще в начале XX в. человечество насчитывало около 1 млрд, а к концу XX в. увеличилось в 6 раз (всего лишь за одно столетие!). Многие экологи указывают, что 1-1,5 млрд народонаселения - это предельно допустимое число разумных существ на Земле, чтобы ее природные ресурсы не истощались, а природа восполняла ущерб от техногенной деятельности естественным путем. Научно-техническая революция вызвала к жизни неведомые и невероятные силы: авиационный и автомобильный транспорт, ядерную энергетику, химическую индустрию и т.д., и дело даже не в том, что эти и другие отрасли вредны для природы, просто именно они способствовали исчерпанию природных ресурсов, из-за них потребление материалов и энергии в XX в. шло невероятными темпами, опережая даже рост населения. Так, потребление энергии возросло в 10 раз, а материалов - в 9 раз. Чем богаче страна, тем больше природных ресурсов она потребляет. В США, например, при доле населения в несколько процентов от мирового потребляется до 40% мировых природных ресурсов. Понятие «экологический кризис» впервые появилось в 1972 г. на страницах первого доклада Римского клуба - авторитетная международная ассоциация по изучению глобальных проблем современности (финансируется фирмами «Фиат» и «Фольксваген») «Пределы роста». Авторский коллектив под руководством американского кибернетика Д. Медоуза построил прогностическую модель мира, используя в качестве переменных факторов рост населения, капиталовложения, занятое человеком земное пространство (степень нарушенно-сти экосистем), степень использования природных ресурсов, загрязнения биосферы. Выводы доклада сводились к следующему: при сохранении темпов роста к тенденции развития экономики человечество придет к катастрофе и погибнет в 2100 г. К этому времени большая часть населения вымрет от голода и истощения. Природных ресурсов не хватит на производство необходимых материальных благ, из-за загрязнений окружающая среда станет не пригодной для обитания в ней человека.. Противоречие между целями человечества (улучшение качества жизни) и возможностями природы налицо. Вмешательство людей в естественные природные процессы грозит гибелью природы, а значит, и человечества. [(1) стр.3 -7] Литосфера и её строение. Литосфера - твердая оболочка Земли, толщина которой колеблется в пределах 50...200 км. Суша на Земле занимает около 29% поверхности земного шара. Верхняя часть литосферы образует земную кору, толщина которой на континентах доходит до 50..75 км, а под дном океанов - 5...10 км, а нижняя - верхнюю часть мантии Земли.! Граница между этими частями литосферы определяется по скачку в изменении скорости распространения продольных и поперечных упругих сейсмических волн (так называется граница Мохоровичича, или поверхность М). Земная кора состоит из более 3 тыс. минералов. Однако наиболее распространены из них лишь 60, остальные находятся в рассеянном состоянии и встречаются редко. Доля распространения пяти наиболее характерных для земной коры минералов, %: Полевые шпаты 58,0 Простые силикаты 16,8 Кварц 12,6 Слюда 3,6 Глинистые материалы 1,1 Остальные материалы 7,9 ХимичеЛитофский анализ минералогического состава земной коры показывает, что она включает в основном легкие элементы по железо включительно, а элементы, следующие в периодической системе за железом, в сумме составляют лишь доли процента. Приведем данные о содержании восьми основных элементов в земной коре, %: ислород .46,8 Кремний 27,8 Алюминий 8,7 Железо 5,1 Кальций 3,6 Натрий 2,6 Калий 2,6 Магний 2,1 Прочие 0,7 На долю остальных химических элементов периодической системы приходится менее 1%. Среди самых распространенных химических элементов особая роль принадлежит кислороду. Так, его атомы составляют 46,8% массы земной коры и почти 90% объема важнейших породообразующих минералов. В биосферу входит только верхняя часть земной коры, причем нижняя граница биосферы имеет нечеткий, расплывчатый характер, поскольку распространенность живых организмов от границы литосферы с атмосферой и гидросферой в глубь Земли резко уменьшается. Отчетливая миграция жизни отмечается лишь до нескольких десятков метров, однако с подземными водами микроорганизмы достигают и значительно больших глубин - порядка 2...3 км. Известны единичные случаи обнаружения микроорганизмов в нефтеносных водах и нефти, добытых при бурении с глубин около 4...5 км. Положение границы сильно зависит от геологического строения местности, гидрогеологических условий и геотермического градиента. Геотермический градиент, характеризующий прирост температуры горных пород земной коры при углублении на каждые 100 м, в различных местах неодинаковый -обычно от 0,5...Г до 20°С, в среднем составляет около 3°С. Основным же физическим фактором, определяющим границы деятельности микроорганизмов в земной коре, является температура. Подавляющее большинство организмов не выдерживают длительного пребывания при температуре, близкой к 100°С, поэтому нижней границей биосферы считают ту глубину, где температура близка к 100°С. В действительности же распространение жизни ограничено не только температурными условиями, но и другими факторами и не всегда достигает предела, обусловленного возрастанием температуры. Поэтому реальное положение нижней границу биосферы пока точно не установлено. | Человек существует в определенном пространстве, основной составляющей которого служит земная кора. В настоящее время человек оказывает сильнейшее техногенное влияние на литосферу, что стало одним из факторов разрушения биосферы. Масштабы такого влияния огромны. Достаточно лишь отметить, что суммарная площадь, покрытая всеми видами инженерных сооружений (здания, шахты, дороги, каналы, трубопроводы, водохранилища и пр.), достигает 1/6 суши. В сильно урбанизированных районах Земли (Япония, США, Западная Европа, Гонконг) искусственные грунты покрывают 95...100% городских территорий, а их мощность достигает десятков метров. Глубина шахт, открытых карьеров достигает 1000 м, а скважин различного назначения —4...5 км. Наиболее интенсивное техногенное воздействие на литосферу происходит в двух направлениях: изменение и гибель ландшафтов, а также загрязнение и деградация почв. Ландшафт -природный географический комплекс, в котором все основные компоненты (рельеф, климат, вода, растительность, животные) взаимосвязаны. Ландшафты непрерывно развиваются под действием антропогенных и природных факторов. На примере ландшафтов - аналогов экосистем — можно проследить техногенные влияния на литосферу. Почва- важнейший элемент наземной экосистемы и литосферы, продукт взаимодействия биоты и залегающих пород. Биомасса животных, располагаемых в почве, составляет до 80% от их общей биомассы. Последствия технического воздействия человека на почву, ее состав внушительны по масштабам и могут привести к тяжелым последствиям.^ [(1) стр. 180-182] Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как минеральная основа биосферы, в настоящее время подвергается все более возрастающему антропогенному воздействию. В эпоху бурного экономического развития, когда в процесс производства вовлечена практически вся биосфера планеты, человек, по гениальному предвидению В. И. Вернадского, стал «крупнейшей геологической силой», под действием которой меняется лик Земли, Уже сегодня воздействие человека на литосферу приближается к пределам, переход которых может вызвать необратимые процессы почти по всей поверхностной части земной коры. В процессе преобразования литосферы человек (по данным на начало 90-х гг.) извлек 125 млрд т угля, 32 млрд т нефти, более 100 млрд т других полезных ископаемых. Распахано более 1500 млн га земель, заболочено и засолено 20 млн га. Эрозией за последние сто лет уничтожено 2 млн га, площадь оврагов превысила 25 млн га. Высота терриконов достигает 300 м, горных отвалов — 150 м, глубина шахт, пройденных для добычи золота, превышает 4 км (Южная Африка), нефтяных скважин — 6 км. Экологическая функция литосферы выражается в том, что она является «базовой подсистемой биосферы: образно говоря, вся континентальная и почти вся морская биота опирается на земную кору. Например, техногенное разрушение минимального слоя горных пород на суше или шельфе автоматически уничтожает биоценоз. Но, кроме того, литосфера служит основным поставщиком минерально-сырьевых и в том числе энергетических ресурсов, большая часть которых относится к нево-зобновимым. Почва, её строение и заражение. Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений — токсикантов пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира. Например, в сильно загрязненных почвах возбудители тифа и паратифа могут сохраняться до полутора лет, тогда как в незагрязненных — лишь в течение двух-трех суток. Основные загрязнители почвы: 1) пестициды (ядохимикаты); 2) минеральные удобрения; 3) отходы и отбросы производства; 4) газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 5) нефть и нефтепродукты. В мире ежегодно производится более миллиона тонн пестицидов. Только в России используется более 100 индивидуальных пестицидов при общем годовом объеме их производства 100 тыс. т. Наиболее загрязненными пестицидами районами являются Краснодарский край и Ростовская область ( в среднем около 20 кг на 1 га). В России на одного жителя в год приходится около 1 кг пестицидов, во многих других развитых промышленных странах мира эта величина существенно выше (Лосев и др., 1993). Мировое производство пестицидов постоянно растет. Увеличивается и число их типов. Например, в США их количество^ достигло 900. В настоящее время влияние пестицидов на здоровье населения многие ученые приравнивают к воздействию на человека радиоактивных веществ. Достоверно установлено, что при применении пестицидов наряду с некоторым увеличением урожайности отмечается рост видового состава вредителей, ухудшаются пищевые качества и сохранность продукции, утрачивается естественное плодородие и т. д. По мнению ученых, подавляющая часть применяемых пестицидов попадает в окружающую среду (воду, воздух), минуя виды-мишени. Пестициды вызывают глубокие изменения всей экосистемы, действуя на все живые организмы, в то время как человек использует их для уничтожения весьма ограниченного числа видов организмов. В результате наблюдается интоксикация огромного числа других биологических видов (полезных насекомых, птиц) вплоть до их исчезновения. К тому же человек старается использовать значительно больше пестицидов, чем это необходимо, и еще более усугубляет проблему. Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкиехлорорганические соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), которые могут сохраняться в почвах в течение многих лет и даже малые их концентрации в результате биологического накопления могут стать опасными для жизни организмов. Но и в ничтожных концентрациях пестициды подавляют иммунную систему организма, а в более высоких концентрациях обладают выраженными мутагенными и канцерогенными свойствами. Попадая в организм человека, пестициды могут вызвать не только быстрый рост злокачественных новообразований, но и поражать организм генетически, что может представлять серьезную опасность для здоровья будущих поколений. Вот почему применение наиболее опасного из них — ДДТ в нашей стране и в ряде других стран запрещено. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что общий экологический вред от использования загрязняющих почву пестицидов многократно превышает пользу от их применения. Воздействие пестицидов оказывается весьма негативным не только для человека, но и для всей фауны и флоры. Растительный покров оказался очень чувствительным к действию пестицидов, причем не только в зонах его применения, но и в местах, достаточно удаленных от них, из-за переноса загрязняющих веществ ветром или поверхностным стоком воды (рис. 1).  Биологический круговорот Рис.1. Движение пестицидов в биосфере. Значительная часть пестицидов не достигает обрабатываемой территории, сносится и оседает в более или менее удаленных экосистемах (по Rudd, 1971; с изменениями) Пестициды способны проникать в растения из загрязненной почвы через корневую систему, накапливаться в биомассе и впоследствии заражать пищевую цепь. При распылении пестицидов наблюдается значительная интоксикация птиц (орнитофауны). Особенно страдают популяции певчих и перелетных дроздов, жаворонков и других воробьиных. Работами отечественных и зарубежных исследователей неопровержимо доказано, что загрязнение почв пестицидами вызывает не только интоксикацию человека и большого числа видов животных, но и ведет к существенному нарушению воспроизводящих функций и, как следствие, к тяжелым демо-экологическим последствиям. С длительным применением пестицидов связывают также развитие резистентных (устойчивых) рас вредителей и появление новых вредных организмов, естественные враги которых были уничтожены. Почвы загрязняются и минеральными удобрениями, если их используют в неумеренных количествах, теряют при производстве, транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения. Б. Коммонер (1970) установил, что при самых благоприятных условиях из всего количества азотных удобрений, применяемых в США, поглощается растениями 80%, а в среднем по стране лишь 50%. Это приводит к нарушению биогеохимического круговорота азота, фосфора и некоторых других элементов. Экологические последствия такого нарушения в наибольшей степени проявляются в водной среде, в частности при формировании эвтрофии, которая возникает при смыве с почв избыточного количества азота, фосфора и других элементов. В последнее время выявлен еще один неблагоприятный аспект неумеренного потребления минеральных удобрений, и в первую очередь нитратов. Оказалось, что большое количество нитратов снижает содержание кислорода в почве, а это способствует повышенному выделению в атмосферу двух «парниковых» газов — закиси азота и метана. Нитраты опасны и для человека. Так, при поступлении нитратов в человеческий организм в концентрации свыше 50 мг/л отмечается их прямое общетоксическое воздействие, в частности возникновение метгемоглобинемии вследствие биологических превращений нитратов в нитриты и другие токсичные соединения азота. Неумеренное потребление минеральных удобрений вызывает в ряде районов и нежелательное подкисле-ние почв. К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы производства. В нашей стране ежегодно образуется свыше миллиарда тонн промышленных отходов, из них более 50 млн т особо токсичных. Огромные площади земель заняты свалками, золоотвалами, хвостохранилищами и др., которые интенсивно загрязняют почвы, а их способность к самоочищению, как известно, ограничена. Огромный вред для нормального функционирования почв представляют газо-дымовые выбросы промышленных предприятий. Почва обладает способностью накапливать весьма опасные для здоровья человека загрязняющие вещества, например тяжелые металлы.(таб. 1). Вблизи ртутного комбината содержание ртути в почве из-за газо-дымовых выбро сов может повышаться до концентрации, в сотни раз превышающих допустимые. Значительное количество свинца содержат почвы, находящиеся в непосредственной близости от автомобильных дорог. Результаты анализа образцов почвы, отобранных на расстоянии нескольких метров от дороги, показывают 30-кратное превышение концентрации свинца по сравнению с его содержанием (20 мкг/г) в почве незагрязненных районов (Загрязнение воздуха..., 1988). |