Методы обработки кривой КВД. Промысловые и гидродинамические исследования скважин

Скачать 246.11 Kb. Скачать 246.11 Kb.

|

|

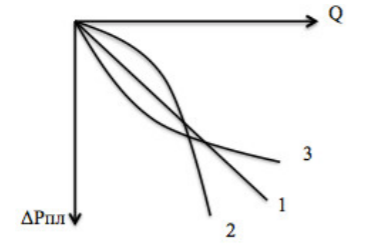

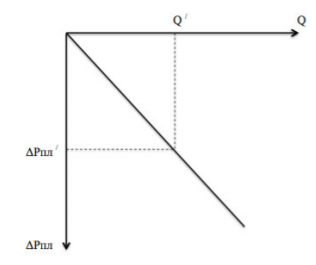

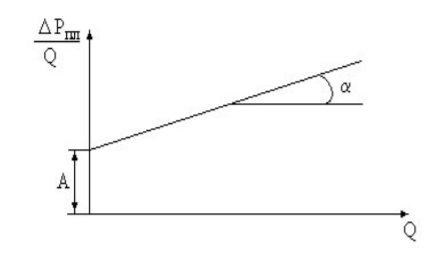

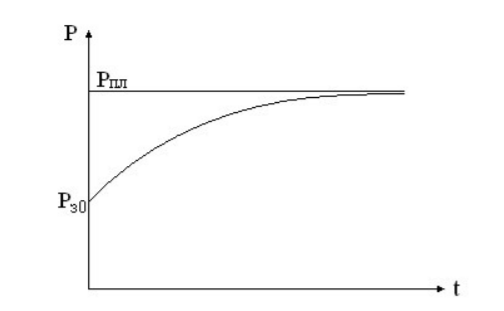

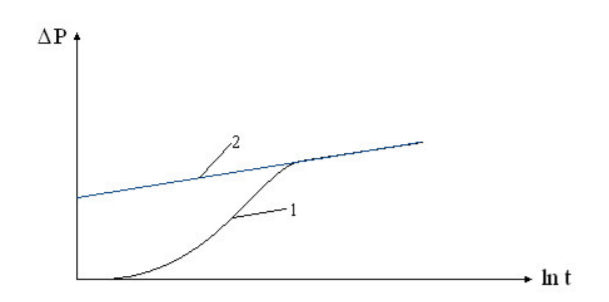

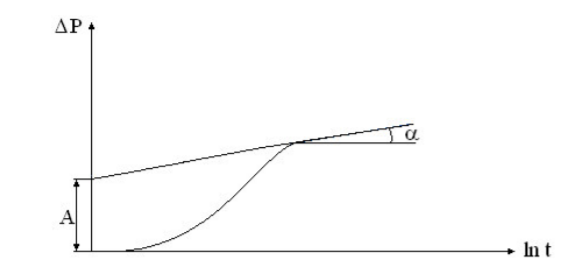

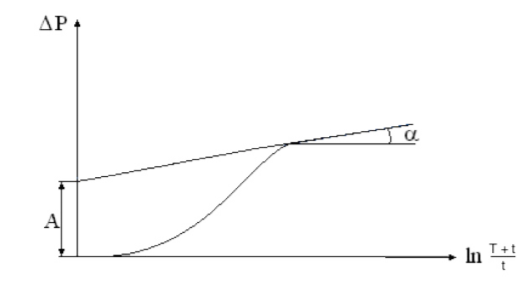

Содержание Введение 3 1. Промысловые и гидродинамические исследования скважин. 4 2. Кривая восстановления давления (КВД). 7 2.1 Обработка данных исследований нефтедобывающих скважин при установившихся режимах 7 2.2 Обработка кривых восстановления давления методами без учета послепритока 12 2.3 Метод касательной 13 2.4 Метод Хорнера 16 3 Факторы, влияющие на характер кривых восстановления давления. 18 Заключение 20 Используемая литература 21 Введение Нестационарные методы исследования газовых скважин базируются на процессах перераспределения давления в пласте при их пуске в работу и после остановки. Характер и темп распределения давления в пласте зависят от свойств газа и пористой среды. Связь темпа и характера распределения давления в пласте при пуске и остановке скважин указывает на возможность использования изменения давления во времени для определения фильтрационных и емкостных свойств пласта. Между фильтрационными и емкостными параметрами пласта и характером распределения давления имеется функциональная зависимость, которая используется для определения параметров пористой среды. Для получения аналитической зависимости между распределением давления и параметрами пласта считается, что скважина расположена в центре круговой залежи конечного или бесконечного размера с постоянными толщиной, пористостью, проницаемостью и, что если пласт конечных размеров, то до достижения контура питания условия на контуре пласта не влияют на работу скважины. Если распределение давления достигло контура, то начинается общее истощение залежи. Существуют два нестационарных процесса, позволяющие определить параметры газоносного пласта путем: 1. Снятия изменения давления во времени после остановки скважины, процесс восстановления давления (КВД); 2. Снятия изменения давления и дебита после пуска скважины в эксплуатацию, снятие процесса стабилизации давления и дебита (КСДиД). Кривые восстановления забойных давлений (КВД) являются одним из известных и распространенных методов гидродинамических исследований скважин на неустановившихся режимах фильтрации. Под гидродинамическими исследованиями скважин понимается система мероприятий, проводимых на скважинах по специальным программам замер с помощью глубинных приборов ряда величин (изменения забойных давлений, дебитов, температур во времени, относящихся к продуктивным нефтегазовым пластам), последующая обработка замеряемых данных, анализ и интерпретация полученной информации о продуктивных характеристиках – параметрах пластов и скважин. Промысловые и гидродинамические исследования скважин. Исследования скважин и пластов проводятся с целью получения информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока флюидов в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в процессе его разработки. Такая информация необходима для организации правильных, экономически оправданных процессов добычи нефти, для осуществления рациональных способов разработки месторождения, для обоснования способа добычи нефти, выбора оборудования для подъема жидкости из скважины, для установления наиболее экономичного режима работы этого оборудования при достижении наиболее высокого коэффициента нефтеотдачи. Изучение характеристики залежей начинается сразу же после их открытия. Одна из главных целей исследований в начальный период заключается в получении информации, необходимой для подсчета запасов нефти. Для оценки извлекаемых запасов залежи, тех запасов, которые при современной технологии нефтегазодобычи можно извлечь из пласта, необходимо провести исследования по определению коэффициента нефтеотдачи. Этот показатель является наиболее важным при окончательном определении эффективности разработки месторождения. Далее необходимо оценить промышленное значение залежи, для этого необходимо знать товарные качества нефти, а также свойства залежей, определяющие производительность скважин, толщину и проницаемость пласта, вязкость жидкости в пластовых условиях. После того, как установлены промышленные запасы нефти и принято решение о вводе залежи в промышленную эксплуатацию, приступают к составлению технологической схемы или проекта разработки залежи. Для этой цели, кроме той информации, которая уже имеется и использована в подсчете запасов, необходим комплекс данных об изменении гидродинамических характеристик пласта по площади залежи и в законтурной области, о продуктивности пласта в целом и отдельных его интервалов в различных частях залежи, об эффективности применяемых способов вскрытия пласта и перфорации скважин, об условиях работы скважин. В процессе промышленной эксплуатации скважин их исследуют главным образом с целью уточнения гидродинамических характеристик пластов, выявления действительной технологической эффективности отдельных элементов, принятой системы разработки (система поддержания пластового давления, схема расположения скважин, принятый способ вскрытия пластов, способ эксплуатации скважин) и определения эффективности проводимых мероприятий по повышению или восстановлению производительности добывающих скважин. Изучение продуктивных пластов на всех стадиях промышленной разведки и разработки залежей осуществляют в основном лабораторными, промыслово-геофизическими и гидродинамическими методами. К промыслово-геофизическим относят методы, основанные на изучении электрических, радиоактивных и других свойств горных пород с помощью приборов, спускаемых в скважину на кабеле. По результатам геофизических исследований можно определить толщину пласта, пористость, проницаемость, нефтенасыщенность. Для этого данные промысловых измерений сопоставляют с результатами лабораторных испытаний образцов горных пород и проб пластовых жидкостей. Поэтому такие методы исследования относят к косвенным методам изучения свойств продуктивных пластов. К гидродинамическим методам относят методы, основанные на косвенном определении некоторых важных свойств продуктивных пластов по данным прямых измерений дебитов скважин и забойных давлений при установившихся и неустановившихся процессах фильтрации жидкостей и газов в пласте. Гидродинамические исследования скважин – совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление, температура, уровень жидкости, дебит) и отбор проб пластовых флюидов (нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию во времени. Интерпретация гидродинамических исследований скважин позволяет оценить продуктивные и фильтрационные характеристики пластов и скважин (пластовое давление, продуктивность или фильтрационные коэффициенты, обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницаемость, пьезопроводность, скин-фактор), а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта. Эти исследования являются прямым методом определения фильтрационных свойств горных пород в условиях залегания, характера насыщения пласта и физических свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, объёмный коэффициент, сжимаемость, давление насыщения). Гидродинамические методы моделирования являются одной из основных частей общего комплекса методов изучения и контроля разработки нефтяных залежей. По данным измерения давлений в скважинах строятся карты изобар, которые представляют собою нанесенную на план залежи систему линий, соединяющих точки пласта с одинаковыми значениями давлений, приведенных к какой-либо определенной поверхности. Построение гидродинамической модели начинается с обработки и интерпретации скважинных данных. Анализ каротажных диаграмм различных методов, керновых данных, результатов испытаний скважин служит основой для детальной межскважинной корреляции и выделения пластов-коллекторов и флюидоупоров. Создание структурной модели производится на базисе структурных сейсмических поверхностей, наиболее полно отображающих рельеф межскважинного пространства. Прогноз распределения фильтрационно-емкостных параметров модели – наиболее сложная процедура, требующая тщательного обоснования исходных данных (пористости, проницаемости и др.), принимаемых для расчетов, а также учета всех пространственных геометрических факторов и граничных значений для формирования устойчивой трехмерной модели. Сформированная трехмерная гидродинамическая модель – основа для подсчета геологических запасов полезных ископаемых изучаемого объекта. Обоснование петрофизических зависимостей, используемых при подсчете запасов нефти и газа, – один из важнейших этапов подготовки месторождения к разработке. По лабораторным исследованиям керна разрабатывается петрофизическая основа для интерпретации данных географической информационной системы и проектирования разработки нефтяных месторождений. Анализ гидродинамических исследований скважин основан на установлении взаимосвязей между дебитами скважин и определяющими их перепадами давления в пласте. Основы современной теории гидродинамических исследований скважин были заложены в трудах таких выдающихся ученых, как Лейбензон Л. С., Щелкачев В. Н., Маскет М., Чарный И. А. Кривая восстановления давления (КВД). Метод кривой восстановления давления (КВД) применяется для скважин, фонтанирующих с высокими и устойчивыми дебитами. Исследование методом КВД заключается в регистрации давления в остановленной скважине (отбор жидкости прекращён), которая была закрыта путём герметизации устья после кратковременной работы с известным дебитом (тест Хорнера) или после установившегося отбора (метод касательной). Для определения параметров удалённой от скважины зоны пласта длительность регистрации КВД должна быть достаточной для исключения влияния «послепритока» (продолжающегося притока жидкости в ствол скважины), после чего увеличение давления происходит только засчёт сжатия жидкости в пласте и её фильтрации из удалённой в ближнуюю зону пласта (конечный участок КВД). Продолжительность исследования эксплуатационной скважины методом КВД может составлять от нескольких десятков часов до нескольких недель, благодаря чему радиус исследования охватывает значительную зону пласта. Тем не менее, при большой длительности исследования конечные участки КВД могут быть искажены влиянием соседних скважин на распределение давления в удалённой зоне пласта. 2.1 Обработка данных исследований нефтедобывающих скважин при установившихся режимах. Технология проведения гидродинамических исследований скважин при установившихся режимах заключается в последовательном измерении дебитов скважин на различных установившихся режимах ее эксплуатации, то есть при различных забойных давлениях РС. Кратко последовательность проведения основных операций можно представить следующим образом: 1. Скважина работает при каком-либо установившемся режиме (то есть ее забойное давление и дебит Q не изменяются, или практически не изменяются с течением времени). Данный режим принимают в качестве одного из режимов исследования. Для данного режима выполняются замеры забойного давления и дебита. В механизированных скважинах, необорудованных глубинными измерительными приборами, проводят регистрацию устьевых параметров с последующим их пересчетом в забойное давление. 2. Режим работы скважин изменяется путем смены штуцера (в фонтанных скважинах), либо параметров работы насосов – в механизированных. 3. По истечении времени, необходимого для стабилизации процессов в скважине (определяется индивидуально для конкретных условий), на следующем режиме также выполняют измерения забойного давления и дебита. 4. Таким образом выполняются замеры на шести – восьми режимах эксплуатации скважины. При этом желательным является проведение исследований на широком диапазоне изменения забойных давлений. 5. По окончании исследований скважину, как правило, закрывают для регистрации пластового давления РПЛ. Выполненные таким образом замеры позволяют получить информацию о дебитах скважин для различных забойных давлений. Далее, при наличии известного пластового давления РПЛ, для каждого из режимов вычисляется величина депрессии (ΔРПЛ) как разность между пластовым давлением и забойным давлением для данного режима. Далее строят график в координатах «Дебит – Депрессия», который называется индикаторной диаграммой (рисунок 1). По виду индикаторной диаграммы можно сделать вывод об особенностях фильтрации жидкости к исследуемой скважине, и, в частности, о законе фильтрации.  Рисунок 1 Типовые формы простейших индикаторных диаграмм нефтедобывающих скважин Если индикаторная диаграмма имеет вид прямой, выходящей из начала координат (прямая 1 на рисунке 1), то в зоне дренирования пласта исследуемой скважиной происходит фильтрация жидкости по линейному закону. Приток может быть описан формулой Дюпюи   коэффициент проницаемости пласта коэффициент проницаемости пласта толщина пласта толщина пластаµ – динамическая вязкость нефти  радиус контура питания радиус контура питания радиус скважины радиус скважиныОдной из вероятных причин нелинейности индикаторной диаграммы (выпуклости к оси дебитов, кривая 2 на рисунке 1) является нарушение закона фильтрации вследствие возникновения инерционной составляющей фильтрационного сопротивления. В качестве уравнении притока в таком случае используют двучленную формулу   и и  коэффициенты фильтрационных сопротивление, обусловленные, вязкостным трением и инерцией коэффициенты фильтрационных сопротивление, обусловленные, вязкостным трением и инерциейКроме нарушения закона фильтрации, к искривлению индикаторной диаграммы и ее выпуклости к оси дебитов (кривая 2 на рисунке 1) могут приводить и другие факторы, например, разгазирование нефти в пласте, деформации коллектора. В случае, если вероятной причиной искривления индикаторной диаграммы считается разгазирование нефти, ее интерпретация может быть проведена с использованием вместо давления функции Христиановича Н, учитывающей процессы, сопровождающие процесс разгазирования. В этом случае формула дебита принимает вид   значения функции Христиановича для пластового давления значения функции Христиановича для пластового давления значения функции Христиановича для забойного давления значения функции Христиановича для забойного давленияВычисление значений функции Христиановича может быть выполнено по схеме    безразмерное давление безразмерное давление функция Хрисиановича функция Хрисиановича    газовый фактор газовый фактор динамическая вязкость газа динамическая вязкость газа атмосферное давление атмосферное давлениеБезразмерные значения функции Христиановича могут быть вычислены по известным значениям безразмерного давления в соответствии с формулами  при при   при при   при при  Вогнутость индикаторной диаграммы (кривая 3 на рисунке 1) к оси дебитов свидетельствует о возможном подключении в период исследования ранее не работавших пропластков либо о нарушении технологии проведения замеров. Кроме представленных простейших видов индикаторных диаграмм существуют более сложные, обусловленные, например, проявлением неньютоновских свойств нефти. Обработка линейной индикаторной диаграммы заключается в вычислении коэффициента проницаемости из формулы Дюпюи. При этом дебит и депрессия принимаются по координатам любой точки индикаторной диаграммы, лежащей непосредственно на прямой.  Рисунок 2 Схема обработки линейной индикаторной диаграммы По соотношению дебита и депрессии для выбранной точки определяют величину коэффициента продуктивности скважины   Затем вычисляют коэффициент проницаемости пласта  Обработка нелинейной индикаторной диаграммы (при принятии гипотезы о нарушении закона фильтрации как причины ее отклонения от прямой) может быть выполнена в соответствии с двухчленной формулой притока.  Индикаторная диаграмма перестраивается в координатах  (рисунок 3). Целью перестроения является приведение графика к прямолинейному виду (для упрощения дальнейшей обработки). Полученная прямая линия отсекает на оси ординат отрезок А, являющийся, по сути, величиной коэффициента фильтрационного сопротивления, обусловленного вязкостным трением. Снимая значение данного параметра с графика, вычисляют величину коэффициента проницаемости пласта (рисунок 3). Целью перестроения является приведение графика к прямолинейному виду (для упрощения дальнейшей обработки). Полученная прямая линия отсекает на оси ординат отрезок А, являющийся, по сути, величиной коэффициента фильтрационного сопротивления, обусловленного вязкостным трением. Снимая значение данного параметра с графика, вычисляют величину коэффициента проницаемости пласта По углу наклона прямой определяют коэффициент   Рисунок 3 Схема обработки индикаторной диаграммы по двучленной формуле притока нефти Обработка кривых восстановления давления методами без учета послепритока. Данный метод исследования скважин основан на теории неустановившейся фильтрации жидкости. Самый распространенный вид исследования скважин при неустановившихся режимах – снятие кривой восстановления давления. Для этого скважину, работающую при установившемся режиме (  , ,  ), останавливают и фиксируют темпы восстановления забойного давления (забойные давления в различные моменты времени t после остановки скважины). По результатам замеров строится график – кривая восстановления давления (КВД) – рисунок 4. ), останавливают и фиксируют темпы восстановления забойного давления (забойные давления в различные моменты времени t после остановки скважины). По результатам замеров строится график – кривая восстановления давления (КВД) – рисунок 4. Рисунок 4 Кривая восстановления давления в координатах Р – t Кривую восстановления давления обрабатывают с целью получения той или иной информации о строении и свойствах пластовой системы. Основное различие всех методов заключается в том, при помощи какого уравнения описывают процесс восстановления давления, какие факторы учитывает, а какие – нет, данное уравнение. Одним из главных факторов, оказывающих влияние на процесс восстановления давления и график КВД, является так называемый послеприток, или постэксплуатационный приток. Под послепритоком понимается поступление из пласта в скважину после ее остановки значительных объемов флюида, обусловленное наличием объема в стволе скважины, который может быть заполненным. Послеприток постепенно затухает спустя некоторое время после остановки скважины. В связи со значительным влиянием описанного выше явления на процесс восстановления давления все методы обработки КВД принято делить на две группы: с учетом и без учета послепритока. Методы без учета послперитока значительно менее трудоемки, чем методы с его учетом, и поэтому в больше 14 степени распространены. Наиболее распространенными методами без учета послепритока считаются метод касательной и Хорнера. Метод касательной. С некоторыми допущениями процесс восстановления забойного давления в скважине можно описать основным уравнением упругого режима   пьезопроводность пласта пьезопроводность пласта забойное давление спустя период времени t после остановки скважины забойное давление спустя период времени t после остановки скважины забойное давление в момент начала исследования забойное давление в момент начала исследования  Уравнение можно переписать    или    Формула для коэффициента В может быть также представлена в виде   комплексная фильтрационная характеристика коллектора, называемая коэффициентом гидропроводности комплексная фильтрационная характеристика коллектора, называемая коэффициентом гидропроводности Кривая восстановления давления (КВД) в координатах  является прямой линией. Однако под влиянием уже описанного послепритока, а также зональной неоднородности коллектора (наличие призабойной зоны с проницаемостью, отличной от остальной, удаленной от скважины, части пласта) форма фактического графика на начальном участке отклоняется от теоретического вида, то есть от прямой (рисунок 5). является прямой линией. Однако под влиянием уже описанного послепритока, а также зональной неоднородности коллектора (наличие призабойной зоны с проницаемостью, отличной от остальной, удаленной от скважины, части пласта) форма фактического графика на начальном участке отклоняется от теоретического вида, то есть от прямой (рисунок 5). Рисунок 5 Фактическая (1) и теоретическая (2) кривые восстановления давления Для обработки следует выбирать участок, неискаженный влиянием послепритока и зональной неоднородности коллектора: как правило это заключительный прямолинейный участок, на котором КВД приближается к своей асимптоте. Продолжением выделенного прямолинейного участка до оси ординат определяют значении А, по уклону этого участка – В (  ) (рисунок 6). ) (рисунок 6). Коэффициенты А и В, определенные по графику, являются составляющими уравнением упругого режима, то есть получив их значения путем обработки графика, при известных прочих параметрах, можно определить искомые значения гидропроводности и проницаемости.  Рисунок 6 Схема обработки КВД Таким образом, обработка кривой восстановления давления в соответствии с методом касательной проводится по следующей схеме: 1) Построение графика КВД в координатах  . . 2) Выделение прямолинейного участка для обработки. При этом участок, выделенный для обработки, должен быть максимально представительным. 3) Определение уклона В выделенного участка и отрезка А, отсекаемого его продолжением на оси ординат. 4) Определение коэффициента гидропроводности  5) Определение коэффициента проницаемости  Вычисленные при обработке КВД методом касательной фильтрационные характеристики (проницаемость и гидропроводность) характеризуют удаленную зону пласта, поскольку они получены по участку КВД для заключительного периода исследования, когда волна перераспределения давления, вызванная остановкой скважины, достигла периферийной части зоны дренирования. Для решения важнейшей практической задачи – оценки состояния призабойной зоны пласта (ПЗП), метод касательной может быть продолжен и сведен к определению скин-фактора S. Скин-фактор − безразмерный параметр, характеризующий дополнительные потери давления вблизи скважины при движении к ней флюида. Поскольку основной причиной наличия дополнительных потерь давления является зональная неоднородность коллектора, в практике принято считать, что скин-фактор характеризует состояние призабойной зоны. Порядок трактовки величины скин-фактора при оценке состояния призабойной зоны пласта (ПЗП) следующий: – положительное значение скин-фактора (S > 0) свидетельствует об ухудшении проницаемости коллектора в призабойной зоне пласта ПЗП; – отрицательное значение скин-фактора (S < 0) является признаком улучшения проницаемости в призабойной зоне пласта ПЗП (улучшенного состояния ПЗП); – если значение скин-фактора равно (примерно равно) нулю, можно сделать вывод о зональной однородности коллектора. Порядок определения величины скин-фактора следующий: 1) Определение приведенного радиуса скважины  А, В – параметры, определяемые при обработке КВД методом касательной. Пьезопроводность пласта может быть определена по формуле   коэффициент пористости коэффициент пористости коэффициенты объемного сжатия нефти коэффициенты объемного сжатия нефти коэффициенты объемного сжатия породы коэффициенты объемного сжатия породы2) Определение скин-фактора  Метод Хорнера. Обработка методом Хорнера позволяет определить пластовое давление. Параметры пласта следует определять по тому же участку преобразованной в полулогарифмических координатах КВД, что и методом касательной. Если период работы скважины до ее остановки на исследование T соизмерим с периодом наблюдения t после остановки, обрабатывать такие кривые восстановления давления следует методом Хорнера по формуле   продолжительность работы скважины на установившемся режиме (с постоянным дебитом Q) до остановки продолжительность работы скважины на установившемся режиме (с постоянным дебитом Q) до остановкиОбработка КВД по методу Хорнера ведется в координатах  (рисунок 7). В этих координатах на КВД также выбирается прямолинейный участок, который в дальнейшем обрабатывается. (рисунок 7). В этих координатах на КВД также выбирается прямолинейный участок, который в дальнейшем обрабатывается. Рисунок 7 Обработка КВД методом Хорнера Порядок обработки КВД по методу Хорнера следующий: 1) Построение графика КВД в координатах  2) Выделение прямолинейного участка для обработки. 3) Определение уклона В выделенного участка. 4) Определение коэффициента гидропроводности по формуле  5) Определение коэффициента проницаемости по формуле  Формулы для определения коэффициентов гидропроводности, проницаемости и скин-фактора по методу Хорнера аналогичны формулам для метода касательной. Факторы, влияющие на характер кривых восстановления давления. Применение расчетных формул основано на допущениях: 1. Пласт однородный и бесконечный; 2. Жидкость малосжимаемая; 3. Влияние соседних скважин пренебрежительно мало, так что скважину можно считать единственной в пласте; 4. До возмущения скважина находилась в стационарном состоянии. В реальных условиях эти допущения могут не выполняться, что приводит к искажению формы КВД. К числу причин, искажающих форму кривых восстановления давления, следует отнести влияние границ пласта, нарушение геометрии потока в призабойной зоне скважины, приток жидкости в скважину после ее остановки, нарушение режима работы скважины перед остановкой, а также неизотермичность режима восстановления давления. Кроме того, необходимо иметь в виду, что рассматриваемые модели не описывают самый начальный участок изменения давления уже в силу приближенности используемых формул. Все эти факторы затрудняют интерпретацию КВД. Влияние границ пласта. Предположение о бесконечности пласта не соответствует действительности. Однако периоды времени, необходимые для проведения обычных гидродинамических исследований невелики и за этот период влияние границ в большинстве своем практически не ощутимо. Влияние несовершенства скважин и неоднородностей коллектора. Неоднородности могут определяться как изменением коллекторских свойств пласта, так и изменением свойств насыщающей жидкости. Если со временем коллекторские свойства остаются постоянными, а свойства жидкости изменяются, например, за счет вытеснения нефти водой, тогда сопоставление кривых, зарегистрированных в разные промежутки времени, позволит судить о характере вытеснения. Существенной информацией о пласте, которую дают КВД является оценка состояния призабойной зоны – определение скин-эффекта. Многочисленными исследованиями показано, что гидродинамическое несовершенство скважин, а также изменение проницаемости призабойной зоны сказывается только на начальных участках КВД. Найденный таким способом скин-эффект будет характеризовать и несовершенство скважины, и изменение проницаемости в призабойной зоне пласта. Чтобы разграничить эти факторы, нужно знать одну из величин и определить вторую. Например, нужно знать гидропроводность призабойной зоны и определять скин-эффект, обусловленный несовершенством скважины. Форма начальных участков КВД определяется и другими факторами: неоднородностью по напластованию, трещиноватостью и пр. КВД в трещиноватом коллекторе похожа на КВД, получающуюся при улучшенных коллекторских свойствах призабойной зоны. Влияние нарушения режима работы скважины перед исследованием. Нарушения режима работы скважины часто связаны с технологией исследования. Например, при спуске глубинного прибора, скважину прикрывают. Влияние притока жидкости в скважину после остановки. Немгновенное прекращение притока в скважину, что, как правило, имеет место в реальных условиях, существенно искажает начальные участки КВД. Данные фактор настолько сильно деформирует КВД, что для выхода кривой на асимптоту требуется много времени. Все эти факторы искажают или начальные, или конечные участки кривых восстановления давления. Заключение Гидродинамические методы исследования нефтяных и газовых скважин (ГДИС) занимают особое место в общем комплексе проблем управления разработки нефтяных месторождений на основе интегрированного, междисциплинарного подхода с использованием современных научно-технических достижений. В работе рассмотрены методы обработки кривой КВД. Кривые восстановления забойных давлений (КВД) являются одним из известных и распространенных методов гидродинамических исследований скважин на неустановившихся режимах фильтрации. В работе рассмотрены цели исследования скважин и пластов, методы изучения продуктивности пластов. В работе рассмотрен метод кривой восстановления давления (КВД), применяемый для скважин, фонтанирующих с высокими и устойчивыми дебитами, рассмотрена обработка данных исследований нефтедобывающих скважин при установившихся режимах. В работе подробно рассмотрены обработка КВД методом касательной и методом Хорнера, рассмотрены допущения, которые применяют при расчётах по этим методам. Рассмотрены схемы, по которым ведётся обработка кривой восстановления давления. В работе рассмотрены факторы, влияющие на характер кривых восстановления давления. Литература: 1. Басниев К. С., Дмитриев Н. М., Каневская Р. Д. и др. Подземная гидромеханика. − Ижевск: Издательство ИжГУ, 2005 2. Бузинов С. Н., Умрихин И. Д. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов. – М.: Недра, 1994 3. Карнаухов М. Л., Пьянкова Е. М. Современные методы гидродинамических исследований скважин. – М.: Инфра-Инженерия, 2010 4. Куштанова Г. Г. Обработка кривой восстановления давления с учётом притока. – Казань: Издательство КГУ, 2010 5. Мартюшев Д. А. Гидродинамические исследования скважин. – Пермь: Издательство ПГТУ, 2016 6. Пономарева И. Н., Мордвинов В. А. Подземная гидромеханика. – Пермь : Издательство ПГТУ, 2009 7. Хисамов Р. С., Сулейманов Э. И., Фархуллин Р. Г. и др Гидродинамические исследования скважин и методы обработки результатов измерений. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 1999 8. Шагиев Р. Г. Исследование скважин по КВД. – М.: Инфра-Инженерия, 2008 |