РАСЧЕТ ПАСПОРТА БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ. РГПВ Курсовая работа Ковалёв Д. расчет паспорта буровзрывных работ

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

|

О Министерство образования и науки Республики Казахстан РГП на ПХВ «Кокшетауский Университет им. Ш. Уалиханова» Кафедра «Горное дело, Строительство и БЖД» КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Разрушение горных пород взрывом» на тему: «РАСЧЕТ ПАСПОРТА БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ» Подготовил: Ковалёв Д. Проверил: ст. преп.: Утегенов Е.А. Кокшетау, 2021 Содержание

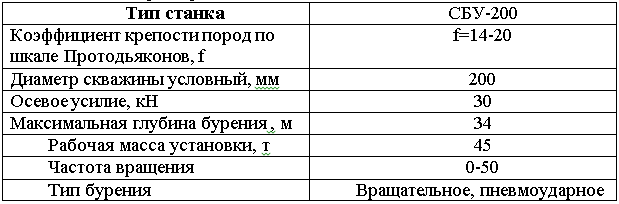

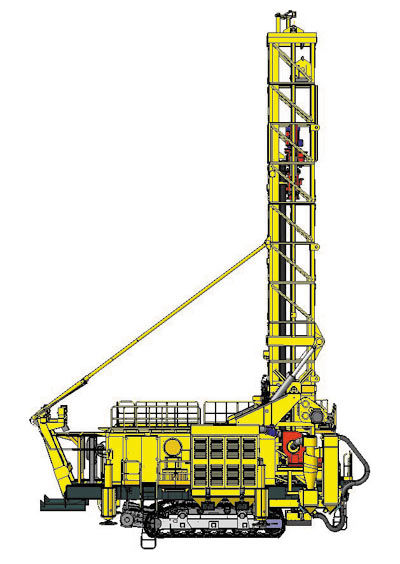

Введение При разработках карьеров, угольных шахт и рудников до сегодняшнего дня буровзрывной способ является основным способом разрушения пород при отделении их от общего массива. На долю буровзрывных работ приходится порядка 70% объема добытых полезных ископаемых. Также буровзрывной способ разрушения горных пород остается основным в крепких породах и в смешанных забоях. Габбро это интрузивная магматическая горная порода. Она является глубинным (интрузивным) аналогом базальта, который является одним из самых распространённых горных пород на планете. Габбро имеет зернистое строение, большую плотность (3 г/см3) и темную окраску. Также эта горная порода имеет очень большую температуру плавление, около 1250 градусов Цельсия. Эта горная порода впервые была описана итальянским геологом Т. Тодзетти в 1768 году. И названа это горная порода была как и местность в которой она была найдена. Химический состав: Габбро можно представить следующим образом: около 50% диоксида кремния (SiO2); 3-3,5% оксида железа (Fe2О3); 18% оксида алюминия (Al2О3); оксид кальция (CaO), около 12%; оксид магния (MgO) - 7-7,5%; оксид железа (FeO) - 6%; около 2% оксида натрия (Na2О); 1% оксида титана (TiO2); 1% оксида калия (К2О); Структура габбро полнокристаллическая, что является типичным явлением для пород, сформировавшихся на большой глубине. Морфологические типы: Габбро залегает в формах: штоков, силлов, лополитов и лакколитов. Так как это интрузивная магматическая горная порода, то соответственно она залегает довольно глубоко под земной поверхностью. Примерная глубина залегания этой горной породы 3-4 километра. Обработка: Как и любую другую горную породу, габбро нужно обрабатывать. Для получения зеркальной поверхности на плитах габбро необходимо пройти три этапа обработки. Это: шлифовка, лощение и полировка. Первый этап это шлифовка. Это самая грубая стадия обработки, которая позволяет избавиться от крупных неровностей. После такой обработки поверхность становится шероховатой и максимальный перепад поверхности составляет полмиллиметра. У самого этапа шлифовки есть три стадии. Первая это обдирка, вторая — средняя шлифовка, третья — тонкая шлифовка. Разница в этих стадиях только в зернистости абразива, который используется. Второй этап это лощение. На этом этапе поверхность становится идеально гладкой, но еще не зеркальной. Такая поверхность достигается за счет полировки шлифованной поверхности. Третий и последний этап это полировка. На этом этапе поверхность доводится до идеала и становится не только ровной, но и зеркальной. Для достижения такого эффекта используются не только различные полировочные диски, но и различные химические составы Применение: Эту горную породу в основном используют для строительства из-за ее прочности. В строительстве габбро чаще всего используется в качестве наружной и внутренней облицовки, преимущественно в виде отполированных до блеска плит. 1.яОбоснование способа механизации и расчет параметров буровзрывных работ Ударно-вращательный метод бурения является одним из наиболее быстрых и эффективных способов проходки скважин на сегодняшний день. Сущность его тривиальна: на породоразрушающий инструмент сразу подаются вращательный и ударный импульсы. Последний генерирует особый погружной пневматический ударный механизм либо, легче говоря, пневматическое ударное устройство. Нынешний пневмоударник способен передавать в забой от 1000 до 2000 ударов в минуту. Если требуется большая продуктивность, возможно использовать гидроударный механизм. Он работает от энергии жидкости и способен генерировать от 1100 до 3500 ударов в минуту. Хотя и обслуживать таковую систему несколько труднее. История развития этого вида бурения тянется с начала прошедшего века. Еще в 1905 году инженер Вольский в первый раз испытал данный способ при бурении скважин на Кавказе. В 1930 году Комаров В. Н. модернизировал предложенный Вольским способ и пробурил несколько глубочайших скважин на твердые природные ресурсы, которые залегают в подземных слоях Урала. Широкоформатные экспериментальные работы по бурению ударно-вращательным способом проводились в 1937 году русским доктором Эпштейном. С того времени мощность гидро-и пневматических амортизаторов росла с каждым годом, а вместе с ней увеличивалась и скорость прохождения жестких слоев почвы. На сегодняшней день мы обладаем технологией, обеспечивающая прирост в скорости в 2, а то и 3 раза относительно темпа вращательного бурения. АГран  Рисунок 1. Станок ударно-вращательного бурения Atlas Copco Таблица1 Техническая характеристика станка СБУ-200  Выбор бурового станка и расчет его производительности

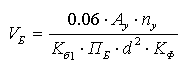

Выбор способа бурения и тип бурового станка производится с учетом трудности бурения пород Техническая скорость пневмоударного бурения:  ,м/ч ,м/ч  где:: Ау - энергия единичного удара, Дж; nу - число ударов коронки в секунду; Кб - коэффициент, учитывающий диапазон изменения ПБ: при ПБ = 10…14 - К1 = 1; Кф - коэффициент, учитывающий форму коронки: для трехперых коронок Кф = 1; При диаметре коронки от 160 до 200 мм частота ударов n принимается в интервале от 1700 до 1900. Величину энергии единичного удара можно принимать в интервале от 120 до 140 Дж. Сменная производительность станка определяется по формуле: QБ.СМ = 480 мин – 60 мин = 50 м/см 0,35 + 8 где: Тс, Тп.з. и Тр – продолжительность, соответственно, смены, подготовительно – заключительных операций и регламентированных перерывов в смене, часов to и tв – соответственно, основные и вспомогательные операции на бурение 1 п.м. скважины to = 1/2,85=0,35 где, Vб – техническая скорость бурения, м/час. При определении величины tв необходимо учитывать способ производства буровых работ и трудность бурения породы, а именно: для шарошечного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 6:14 – tв = 1,5:4,5 мин.; Тс = 480 мин – продолжительность смены; Тп.з. = продолжительность подготовительно – заключительных операций составляет 25-30 мин; Тр – продолжительность регламентированного перерыва в смене = 10 мин; Тл – время на личные нужды – 10 мин. Годовая производительность станка: Qб.год = 915 ∙ 50 ∙ 0,8 = 36600 м/год где: Кгод – среднегодовой коэффициент использования сменного фонда рабочего времени; Nсм – число смен в году. При количестве рабочих дней в году равном 305, величина Nсм составляет 915, а значение коэффициента Кгод можно принимать 0,8. Техническая скорость бурения определяется с учетом способа бурения, технических параметров бурового станка и показателя буримости породы: Техническая скорость шнекового бурения определяется по формуле: Vб = 25 ∙ Ро ∙ w , м/ч. (1.1) Пб2 ∙ dр2 Техническая скорость шарошечного бурения: Vб = 3,5 ∙ Ро ∙ w , м/ч (1.2) Пб ∙ d2 Vб = 3,5 ∙ 300 ∙150 =16,8, м/ч 15 ∙ 252 где: Ро – усилие подачи, Кн; принимается 85…90% от максимальной из технической характеристики станка; w – частота вращения става, с -1; d – диаметр скважины, см; Пб – показатель трудности бурения. Техническая скорость пневмоударного бурения: Vб = 0,06 ∙ Ау∙ ny , м/ч, (1.3) Кб1∙ Пб ∙ d2 ∙ Кф где: Ау – энергия единичного удара, Дж; ny – число ударов коронки в секунду; Кб – коэффициент, учитывающий диапазон изменения Пб при Пб = 10…14 – К1 = 1; при Пб = 15…17 – К1 = 1,05; при Пб = 18…25 – К1 = 1,1. Кф – коэффициент, учитывающий форму коронки: для трехперых коронок Кф = 1; для крестовых коронок Кф = 1,1. При диаметре коронки от 160 до 200 мм частота ударов ny принимается в интервале от 1700 до 1900, при диаметре от 100 до 125 мм – в иетервале от 2000 до 2200 ударов в минуту. Величину энергии единичного удара можно принимать в интервале от 120 до 140 Дж. Сменная производительность станка определяется по формуле: QБ.СМ = Тс – (Тп.з. + Тр) (1.4) to + tв QБ.СМ = 12 – 1 = 77 0,06+0,083 где: Тс, Тп.з. и Тр – продолжительность, соответственно, смены, подготовительно – заключительных операций и регламентированных перерывов в смене, часов Тп.з. + Тр = 0,5…1,0 час (1.5) to и tв – соответственно, основные и вспомогательные операции на бурение 1 п.м. скважины to = 1/ Vб, (1.6) to = 1/16,8=0,06 , где, Vб – техническая скорость бурения, м/час. При определении величины tв необходимо учитывать способ производства буровых работ и трудность бурения породы, а именно: ∙ для шнекового бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 1…6 – tв = 2…4 мин.; ∙ для шарошечного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 6…14 – tв = 1,5…4,5 мин.; ∙ для пневмоударного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 12…20 – tв = 4…8 мин. ∙ Тс = 720 мин – продолжительность смены; ∙ Тп.з. = продолжительность подготовительно – заключительных операций и составляет 25-30 мин; ∙ Тр – продолжительность регламентированного перерыва в смене = 10 мин; ∙ Тл – время на личные нужды – 10 мин. Годовая производительность станка: Qб.год = Nсм ∙ Qб.см ∙ Кгод, (1.7) Qб.год = 610 ∙ 77∙ 0,85=39925 где: Кгод – среднегодовой коэффициент использования сменного фонда рабочего времени; Nсм – число смен в году. При количестве рабочих дней в году равном 305, величина Nсм составляет 915, а зачение коэффициента Кгод можно принимать в пределах от 0,8 до 0,85. Шарошечное бурение — способ бурения скважин с использованием шарошечного долота — важного элемента бурового оборудования. Впервые было применено в США в 20-х годах 20-го века. В России этот способ бурения применяется с 30-х гг. 20 в. для бурения нефтяных и газовых скважин. При шарошечном бурении горные породы разрушаются стальными или твердосплавными зубками шарошек, вращающимися на опорах бурового долота, которое, в свою очередь, вращается и прижимается с большим осевым усилием к забою. В станках шарошечного бурения как правило разрушающим инструментом является шарошечное (-двух, -трёх) долото. Для разрушения породы требуется осевое давление и определённое число оборотов буровой штанги. Такие станки позволяют бурить скважины от 72 до 500 м. В горном производстве используются шарошки от 75 до 320 мм. Техническая скорость бурения определяется с учетом способа бурения, технических параметров бурового станка и показателя буримости породы: Техническая скорость шнекового бурения определяется по формуле: Vб = 25 ∙ Ро ∙ w , м/ч. (1.1) Пб2 ∙ dр2 Техническая скорость шарошечного бурения: Vб = 3,5 ∙ Ро ∙ w , м/ч (1.2) Пб ∙ d2 Vб = 3,5 ∙ 300 ∙150 =16,8, м/ч 15 ∙ 252 где: Ро – усилие подачи, Кн; принимается 85…90% от максимальной из технической характеристики станка; w – частота вращения става, с -1; d – диаметр скважины, см; Пб – показатель трудности бурения. Техническая скорость пневмоударного бурения: Vб = 0,06 ∙ Ау∙ ny , м/ч, (1.3) Кб1∙ Пб ∙ d2 ∙ Кф где: Ау – энергия единичного удара, Дж; ny – число ударов коронки в секунду; Кб – коэффициент, учитывающий диапазон изменения Пб при Пб = 10…14 – К1 = 1; при Пб = 15…17 – К1 = 1,05; при Пб = 18…25 – К1 = 1,1. Кф – коэффициент, учитывающий форму коронки: для трехперых коронок Кф = 1; для крестовых коронок Кф = 1,1. При диаметре коронки от 160 до 200 мм частота ударов ny принимается в интервале от 1700 до 1900, при диаметре от 100 до 125 мм – в иетервале от 2000 до 2200 ударов в минуту. Величину энергии единичного удара можно принимать в интервале от 120 до 140 Дж. Сменная производительность станка определяется по формуле: QБ.СМ = Тс – (Тп.з. + Тр) (1.4) to + tв QБ.СМ = 12 – 1 = 77 0,06+0,083 где: Тс, Тп.з. и Тр – продолжительность, соответственно, смены, подготовительно – заключительных операций и регламентированных перерывов в смене, часов Тп.з. + Тр = 0,5…1,0 час (1.5) to и tв – соответственно, основные и вспомогательные операции на бурение 1 п.м. скважины to = 1/ Vб, (1.6) to = 1/16,8=0,06 , где, Vб – техническая скорость бурения, м/час. При определении величины tв необходимо учитывать способ производства буровых работ и трудность бурения породы, а именно: ∙ для шнекового бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 1…6 – tв = 2…4 мин.; ∙ для шарошечного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 6…14 – tв = 1,5…4,5 мин.; ∙ для пневмоударного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 12…20 – tв = 4…8 мин. ∙ Тс = 720 мин – продолжительность смены; ∙ Тп.з. = продолжительность подготовительно – заключительных операций и составляет 25-30 мин; ∙ Тр – продолжительность регламентированного перерыва в смене = 10 мин; ∙ Тл – время на личные нужды – 10 мин. Годовая производительность станка: Qб.год = Nсм ∙ Qб.см ∙ Кгод, (1.7) Qб.год = 610 ∙ 77∙ 0,85=39925 где: Кгод – среднегодовой коэффициент использования сменного фонда рабочего времени; Nсм – число смен в году. При количестве рабочих дней в году равном 305, величина Nсм составляет 915, а зачение коэффициента Кгод можно принимать в пределах от 0,8 до 0,85. Техническая скорость бурения определяется с учетом способа бурения, технических параметров бурового станка и показателя буримости породы: Техническая скорость шнекового бурения определяется по формуле: Vб = 25 ∙ Ро ∙ w , м/ч. (1.1) Пб2 ∙ dр2 Техническая скорость шарошечного бурения: Vб = 3,5 ∙ Ро ∙ w , м/ч (1.2) Пб ∙ d2 Vб = 3,5 ∙ 300 ∙150 =16,8, м/ч 15 ∙ 252 где: Ро – усилие подачи, Кн; принимается 85…90% от максимальной из технической характеристики станка; w – частота вращения става, с -1; d – диаметр скважины, см; Пб – показатель трудности бурения. Техническая скорость пневмоударного бурения: Vб = 0,06 ∙ Ау∙ ny , м/ч, (1.3) Кб1∙ Пб ∙ d2 ∙ Кф где: Ау – энергия единичного удара, Дж; ny – число ударов коронки в секунду; Кб – коэффициент, учитывающий диапазон изменения Пб при Пб = 10…14 – К1 = 1; при Пб = 15…17 – К1 = 1,05; при Пб = 18…25 – К1 = 1,1. Кф – коэффициент, учитывающий форму коронки: для трехперых коронок Кф = 1; для крестовых коронок Кф = 1,1. При диаметре коронки от 160 до 200 мм частота ударов ny принимается в интервале от 1700 до 1900, при диаметре от 100 до 125 мм – в иетервале от 2000 до 2200 ударов в минуту. Величину энергии единичного удара можно принимать в интервале от 120 до 140 Дж. Сменная производительность станка определяется по формуле: QБ.СМ = Тс – (Тп.з. + Тр) (1.4) to + tв QБ.СМ = 12 – 1 = 77 0,06+0,083 где: Тс, Тп.з. и Тр – продолжительность, соответственно, смены, подготовительно – заключительных операций и регламентированных перерывов в смене, часов Тп.з. + Тр = 0,5…1,0 час (1.5) to и tв – соответственно, основные и вспомогательные операции на бурение 1 п.м. скважины to = 1/ Vб, (1.6) to = 1/16,8=0,06 , где, Vб – техническая скорость бурения, м/час. При определении величины tв необходимо учитывать способ производства буровых работ и трудность бурения породы, а именно: ∙ для шнекового бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 1…6 – tв = 2…4 мин.; ∙ для шарошечного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 6…14 – tв = 1,5…4,5 мин.; ∙ для пневмоударного бурения при значении показателя трудности бурения Пб = 12…20 – tв = 4…8 мин. ∙ Тс = 720 мин – продолжительность смены; ∙ Тп.з. = продолжительность подготовительно – заключительных операций и составляет 25-30 мин; ∙ Тр – продолжительность регламентированного перерыва в смене = 10 мин; ∙ Тл – время на личные нужды – 10 мин. Годовая производительность станка: Qб.год = Nсм ∙ Qб.см ∙ Кгод, (1.7) Qб.год = 610 ∙ 77∙ 0,85=39925 где: Кгод – среднегодовой коэффициент использования сменного фонда рабочего времени; Nсм – число смен в году. При количестве рабочих дней в году равном 305, величина Nсм составляет 915, а зачение коэффициента Кгод можно принимать в пределах от 0,8 до 0,85. Обоснование способа механизации и расчет параметров буровзрывных работ. Шарошечное бурение — способ бурения скважин с использованием шарошечного долота — важного элемента бурового оборудования. Впервые было применено в США в 20-х годах 20-го века. В России этот способ бурения применяется с 30-х гг. 20 в. для бурения нефтяных и газовых скважин. При шарошечном бурении горные породы разрушаются стальными или твердосплавными зубками шарошек, вращающимися на опорах бурового долота, которое, в свою очередь, вращается и прижимается с большим осевым усилием к забою. В станках шарошечного бурения как правило разрушающим инструментом является шарошечное (-двух, -трёх) долото. Для разрушения породы требуется осевое давление и определённое число оборотов буровой штанги. Такие станки позволяют бурить скважины от 72 до 500 м. В горном производстве используются шарошки от 75 до 320 мм. Станок для бурения скважин – СБШ-250 Электрический буровой станок на гусеничном ходу предназначен для шарошечного бурения взрывных скважин диаметром от 160 до 270 мм глубиной до 32 м. Используется при разработках месторождений полезных ископаемых открытым способом на породах с пределом прочности до 200 MPa при одноосном сжатии.

Выбор бурового станка и расчет его производительности

Выбор способа бурения(вращательное, шарошечное, пневмоударное) и тип бурового станка производится с учетом трудности бурения пород Пб(таблица 1) Таблица 1 Тип бурового станка

|