Радиология 1. Реферат Лучевая семиотика заболеваний и повреждений позвоночника и спинного мозга

Скачать 1.14 Mb. Скачать 1.14 Mb.

|

|

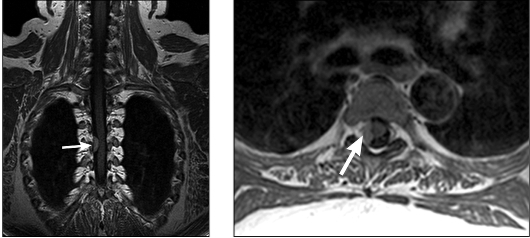

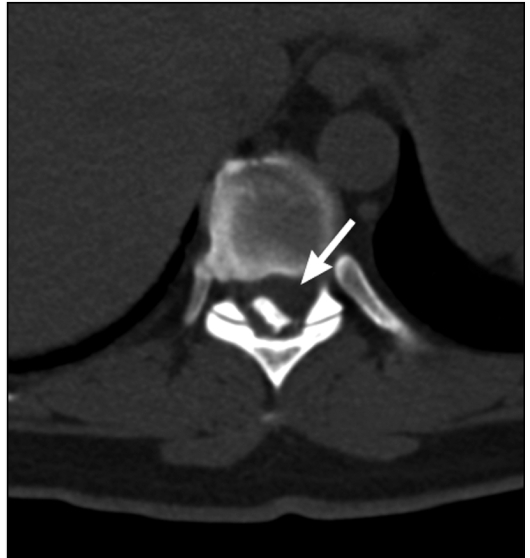

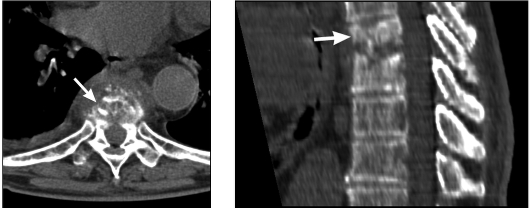

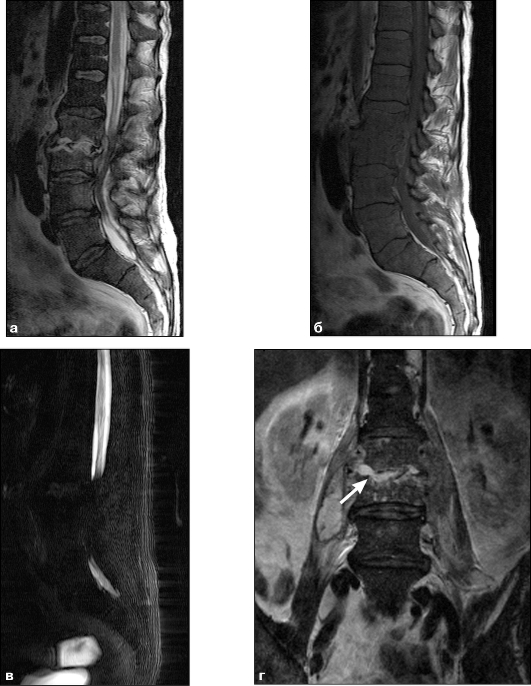

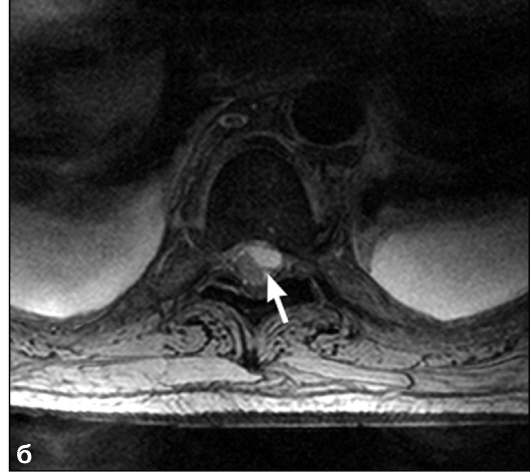

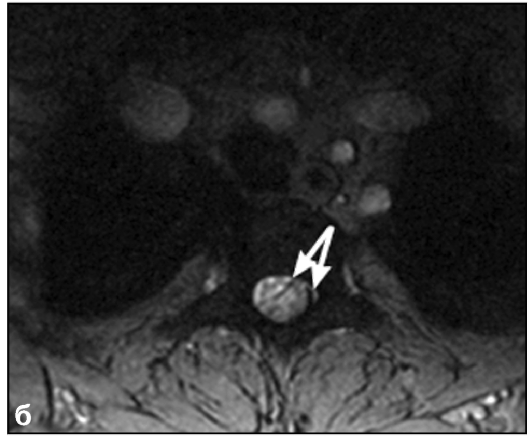

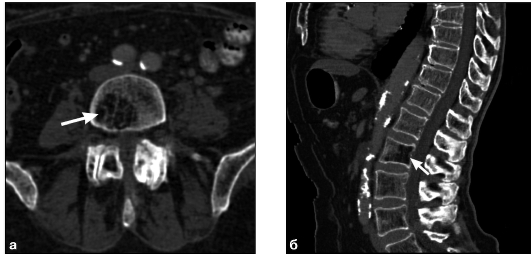

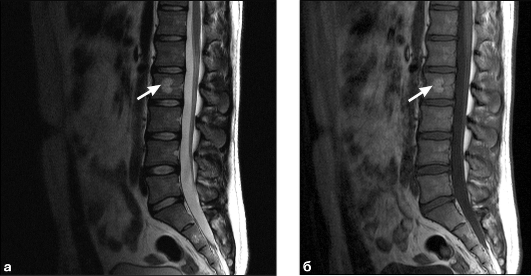

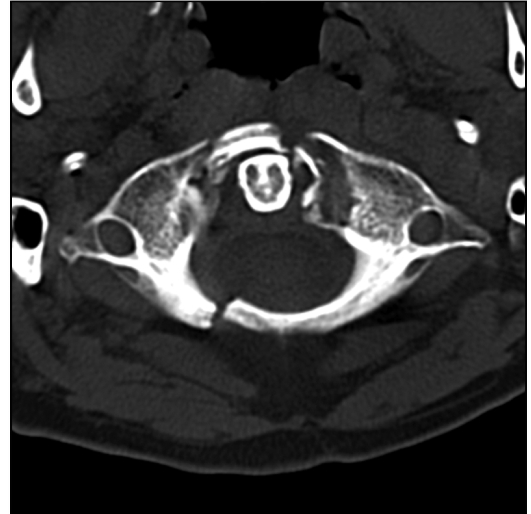

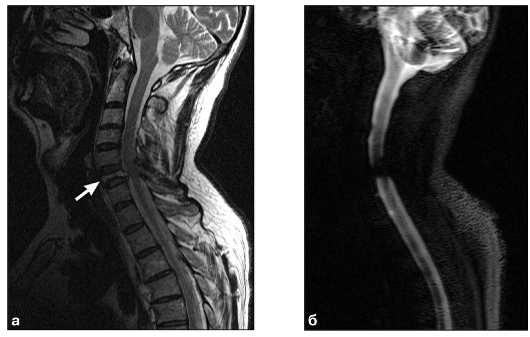

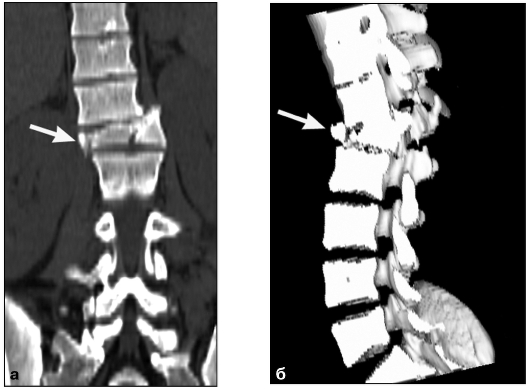

Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина Медицинский факультет Реферат «Лучевая семиотика заболеваний и повреждений позвоночника и спинного мозга» Подготовила: студентка 3 го курса группы ВИ-319 Ильченко Альбина Васильевна Харьков, 2019 г. ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СПИННОГО МОЗГА Опухоли спинного мозга Интрамедуллярные опухоли КТ: малоинформативна, так как в большинстве случаев трудно дифференцировать изоденсную ткань опухоли и спинной мозг. МРТ: интрамедуллярные опухоли практически всегда сопровождаются увеличением объема спинного мозга и перифокальным отеком. Увеличение поперечного размера спинного мозга в зоне объемного процесса вызывает сужение или блокаду субарахноидального пространства. Опухоль проявляется повышенным МР-сигналом на Т2-ВИ, на Т1-ВИ она может быть не видна из-за изоинтенсивности МР-сигна-ла нормальной ткани спинного мозга (рис. 15.6). КТ и МРТ контрастная: накопление контрастного вещества тканью опухоли. КТ, МРТ и позитивная миелогра-фия: утолщение спинного мозга в области опухоли, распространение КВ в виде тонких полос вокруг утолщен- Экстрамедуллярные опухоли Эти опухоли вызывают не утолщение, а сдавление спинного мозга с расширением субарахноидального пространства выше и ниже опухоли. МРТ: узловое образование в дуральном мешке, деформация субарахнои-дального пространства, асимметрия положения спинного мозга в позвоночном канале и его сдавление (рис. 15.7).  Рис. 15.7. МР-томограмма с контрастным усилением. Менингиома (стрелка). Интенсивно накапливает контрастное вещество, располагается экстрамедулярно и оттесняет спинной мозг в противоположную сторону МРТ контрастная: опухоли накапливают контрастное вещество, что значительно улучшает визуализацию структуры, границ и распространенности новообразования. КТ: узловое плотное (35-45 HU) образование в дуральном мешке, каль-цинаты в опухоли, изменение костной структуры стенок позвоночного канала в виде склероза, гиперостоза, деструкции, атрофии. КТ контрастная выявляет повышение плотности в опухоли. КТ- и МРТ-миелография позволяет уточнить сдавление спинного мозга с соответствующим расширением субарахноидального пространства выше и ниже опухоли. На КТ-мие-лограммах эти опухоли визуализируются как зона дефекта наполнения дурального мешка, также выявляются деформация и оттеснение спинного мозга объемным образованием(рис. 15.8).  Рис. 15.8. КТ-миелограмма. Менингиома (стрелка). Располагается слева экстра-дурально, отодвигает дуральный мешок в противоположную сторону Позитивная миелография: дефект наполнения субарахноидального пространства спинного мозга со смещением и сдавлением спинного мозга. Спондилография: симптомы атрофии от давления - увеличение фронтального диаметра позвоночного канала в результате атрофии корней дуг (симптом Эльсберга-Дайка); укорочение корня дуги; расширение межпозвоночного отверстия, углубление (экскавация) дорсальных поверхностей тел позвонков. Демиелинизирующие заболевания Из всех демиелинизирующих заболеваний наиболее часто встречается рассеянный склероз. В острой стадии заболевания определяются все элементы воспаления и дегенерации. Приоритетным методом лучевой диагностики является МРТ, хотя очаги демиелинизации выявляются и при КТ, но гораздо хуже. Процессы демиели-низации сопровождаются снижением рентгеновской плотности вследствие избыточной гидратации патологически измененных тканей. КТ: I тип - очаговое снижение плотности (0...+15 HU) без накопления РКС; II тип - накопление контрастного вещества изоплотными очагами, но усиление чаще всего отсроченное, в связи с чем КТ следует проводить не ранее чем через 10-25 мин после внутривенного введения РКС. МРТ: патогномоничный признак - обнаружение интрамедуллярных бляшек, чаще в шейном отделе спинного мозга, реже в грудном. Бляшки рассеянного склероза лучше выявляются на Т2-ВИ, на которых они имеют вид гиперинтенсивного очага на фоне неизмененного спинного мозга. В активной стадии, помимо бляшек, определяется локальный отек спинного мозга. МРТ контрастная позволяет установить активность процесса по накоплению КВ. Воспалительные заболевания К интрамедуллярным воспалительным заболеваниям относят прежде всего поперечный миелит - воспалительный процесс спинного мозга, имеющий полиэтиологическое происхождение (вирусная инфекция, острый диссеми-нированный энцефаломиелит, саркоидоз спинного мозга). МРТ: веретенообразное расширение спинного мозга со снижением интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и повышением на Т2-ВИ. МРТ контрастная: повышение интенсивности МР-сигнала на постконтрастных Т1-ВИ, характерное для воспалительного процесса. К интрадуральным экстрамедуллярным воспалительным заболеваниям относят: арахноидит, острые и подострые лептоменингеальные инфекции. Арахноидит В классическом варианте проявляется спайками оболочек спинного мозга с вовлечением корешков спинномозговых нервов и ткани мозга. МРТ: компрессия, деформация корешков внутри субарахноидального пространства, утолщение оболочек спинного мозга, сужение и неоднородность структуры субарахноидального пространства. К экстрадуральным воспалительным заболеваниям относят специфический и неспецифический спондилит (остеомиелит). Остеомиелит Рентгенография: в начале заболевания определяются деструкция губчатого вещества тела позвонка и нечеткость контуров замыкательной пластинки. При прогрессировании процесса выявляются разрушение и деформация позвонка, образование секвестров (см. рис. 15.9). КТ: участки деструкции губчатого вещества позвонка; неровность (узурация) контура замыкательных пластинок; формирование секвестров; поражение паравертебральных структур вокруг пораженного позвонка или на значительном удалении от первичного очага; поражение задних отделов позвонка (дорсальная часть тела, дуги, суставные отростки). КТ позволяет выявлять минимальные изменения на ранних стадиях процесса (рис. 15.10). МРТ: в начале воспаления усиление МР-сигнала на Т2-ВИ от костного мозга вследствие его отека (см. рис. 15.11). Паравертебральные мягкоткан-ные воспалительные изменения хорошо выявляются в виде очагов с усилением МР-сигнала на Т2-ВИ на фоне низкого сигнала от мышц. Острый эпидуральный абсцесс - редко встречающаяся патология с гематогенной диссеминацией. При хроническом эпидуральном абсцессе (эпидурите) происходит прямое распространение воспаления из позвонка в эпидуральное пространство.  Рис. 15.10. Компьютерные томограммы. Остеомиелит Th7-8 позвонков. Разрушение тел позвонков с наличием паравертебрального мягкотканого компонента (стрелки)  Рис. 15.11. МР-томограмма. Спондилит L2, L3 позвонков. На бесконтрастной МР-мие-лограмме (в) - блок ликвородинамики. На Т2-ВИ во фронтальной плоскости (г) визуализируется паравертебральный воспалительный мягкотканый компонент (стрелка) МРТ: абсцесс имеет выпуклую форму, как правило, с гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2-ВИ (см. рис. 15.12). Специфический (туберкулезный) спондилит Поражение тел позвонков, межпозвоночных дисков, формирование холодного абсцесса и паравертебрального натечника. Типично поражение нескольких позвонков.  Рис. 15.12. МР-томограммы. Эпидурит. Тонкая полоска твердой мозговой оболочки (стрелка), имеющая гипоинтенсивный МР-сигнал на фоне гиперинтенсивного МР-сигнала от жидкости (гноя) и изоинтенсивного МР-сигнала от спинного мозга Рентгенография: деструкция тел позвонков с распространением на межпозвоночный диск; клиновидная деформация тел позвонков. КТ, МРТ: деструкция костной ткани в смежных позвонках; клиновидная деформация тел позвонков; вовлечение в патологический процесс паравертебральных структур с формированием натечника со слоистой структурой и включениями костной плотности; полное разрушение межпозвоночного диска. Задние структуры тел позвонков не поражаются. Сосудистые заболевания Артериовенозная мальформация спинного мозга МРТ: интрамедуллярные АВМ проявляются извитыми расширенными сосудами, кровоснабжающими патологический узел. На Т1-ВИ и Т2-ВИ отмечается эффект потери МР-сигнала. Более четко узел АВМ визуализируется на Т2-ВИ на фоне гиперинтенсивного МР-сигнала от спинномозговой жидкости (см. рис. 15.13). Спинальная ангиография: конгломерат патологически измененных сосудов с расширенными артериями и венами. Гемангиомы позвонков - это экстрадуральные АВМ, доброкачественное поражение тел позвонков. В патологический процесс нередко вовлекается несколько позвонков. КТ: на аксиальных срезах картина напоминает «ткань в горошек», при капиллярной форме отмечаются истончение или прорыв кортикального слоя («вздутие») (см. рис. 15.14).  Рис. 15.13. МР-томограммы. Узел АВМ (черная стрелка) представлен в виде участка неоднородного изменения интенсивности МР-сигнала, визуализируются расширенные сосуды в виде линейных участков гипоинтенсивного МР-сигнала (белая стрелка)  Рис. 15.14. Компьютерные томограммы. Гемангиома тела L2 позвонка (стрелки) МРТ: на Т1-ВИ зона со снижением интенсивности МР-сигнала. На Т2-ВИ усиление сигнала (рис. 15.15). Инфаркт спинного мозга МРТ: изменение интенсивности МР-сигнала, свойственное ишемии и отеку мозга. В острой стадии на Т1-ВИ отмечается снижение интенсивности МР-сигнала, а на Т2-ВИ - умеренное повышение. Локализация измененного сигнала соответствует участку кровоснабжения пораженной артерии: при передней спинальной артерии - вдоль переднего края, при задней - вдоль задней поверхности спинного мозга.  Рис. 15.15. МР-томография. Гемангиома тела L2 позвонка Интрамедуллярные кисты Сирингомиелия Это врожденное заболевание, которое представляет собой сочетание аномалий развития нескольких органов и систем и сопровождается патологическим ростом и кистозным перерождением глиальной ткани спинного мозга. Лучевая диагностика сирингомиелии строится на выявлении сирингомие-лической кисты и сопутствующих поражений костной ткани. КТ: сирингомиелическая киста имеет пониженную плотность. МРТ: сирингомиелическая киста на Т1-ВИ дает гипоинтенсивный сигнал, а сигнал на Т2-ВИ может варьировать от гипер - до изоинтенсивного. Кисты обычно сливные, имеют неполные перегородки (см. рис. 15.16). Изображение полостей напоминает «гаустры» толстой кишки при рентгенологическом исследовании. Многие авторы сравнивают эти изображения со «стопкой монет». МРТ контрастная: при использовании парамагнитных КВ накопление отсутствует. Дегенеративно-дистрофические заболевания Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника представлены остеохондрозом, деформирующим спондилезом и деформирующим спондилоартрозом. Остеохондроз Спондилография: нарушение статики в виде уплощения поясничного лордоза, сколиоза; изменение высоты межпозвоночных дисков со скле ро з о м замыкательных пластинок; передние, задние или заднебоковые краевые костные разрастания - остеофиты; ограничение физиологической подвижности либо смещение одного позвонка по отношению к другому (патологическая подвижность, спондилолистез); обызвествление выпавшей части диска. КТ: снижение высоты межпозвоночного диска с появлением «вакуум-феномена»: очаги воздушной плотности (-800...-900 HU) с четкими контурами; уплотнение замыкательных пластинок; склероз субхон-дрального слоя; грыжи Шморля и/или грыжи Поммера (образуются вследствие внедрения поврежденного пульпозного ядра межпозвоночного диска в губчатое вещество тела позвонка с разрушением замыка-тельной пластинки). Грыжа Шморля при КТ визуализируется как очаг в губчатом веществе тела позвонка, прилежащий к замыкательной пластинке, плотностью +50...+60 HU, окруженный ободком повышенной до +250...+300 HU плотности (см. рис. 15.17). МРТ: снижение интенсивности МР-сигнала от межпозвоночных дисков, в большей степени выраженной на Т2-изображениях, наряду со всеми вышеперечисленными признаками (рис. 15.18). Грыжи межпозвоночных дисков Наиболее значимо заднее или заднебоковое смещение межпозвоночного диска, так как оно вызывает клинико-неврологическую симптоматику. Спондилография позволяет выявить признаки хондроза диска, оценить состояние костных структур, обнаружить остеофиты. Миелография: дефект наполнения по переднему или переднебоковому контуру столба газа или РКС. При больших узлах диска происходит разобщение столба РКС на уровне выпавшего диска или его остановка у верхнего края хрящевого узла. КТ: высокоплотное образование (70-110 HU), выходящее за пределы замыкательных пластинок; снижение (отсутствие) дифференцировки эпиду-рального жира; смещение нервного корешка и сдавление дурального мешка (см. рис. 15.19). КТ-миелография расширяет диагностические возможности нативной КТ. МРТ: грыжа дает сигнал такой же интенсивности, как и поврежденный диск (рис. 15.20). Гиперинтенсивный сигнал дает секвестр. МРТ контрастная: контрастное усиление наблюдается в ткани послеоперационного рубца, а ткань диска становится более заметной. МР-миелография: дефект наполнения или обрыв контрастирования на уровне поврежденного межпозвоночного диска. Деформирующий спондилоартроз В позвоночнике имеются суставы между телами позвонков и их отростками. Как и в любом суставе, в них могут развиваться дегенеративно-дистрофические поражения. Рентгенография, КТ, МРТ: сужение суставной щели, утолщение замыкательной костной пластинки, субхондральный склероз костной ткани, краевые костные разрастания, кистовидные просветления в суставных концах костей. Деформирующий спондилез Дистрофические изменения возникают в периферических слоях фиброзного кольца и в передней продольной связке позвоночника, высота межпозвоночных дисков сохраняется. В телах позвонков каких-либо очагов не определяется, но выявляются костные разрастания, которые как бы отходят от передней поверхности тел позвонков или от боковых его поверхностей и представляют собой следствие окостенения передней продольной связки, которая с трех сторон окружает тела позвонков. Ос-сификацию передней продольной связки на протяжении многих позвонков в отличие от деформирующего спондилеза (поражающего 2-3 соседних позвонка) выделяют в особое заболевание - фиксирующий лига-ментоз (болезнь Форестье). Рентгенография, КТ, МРТ: передние краевые костные разрастания, которые перекидываются над межпозвоночным диском, окостенение передней продольной связки. ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА Повреждения шейного отдела позвоночника Повреждения I и II шейных позвонков Спондилография: признаком вывиха атланта считается расширение щели срединного атлантоосевого сустава (сустава Крювелье) более чем на 5 мм, подвывиха - до 3-4 мм (в норме ширина суставной щели составляет 2-2,5 мм). При трансдентальных вывихах атланта возникают переломы зуба II шейного позвонка. На рентгенограммах, выполненных через открытый рот, определяются различные варианты смещения отломка зуба. КТ: на срезах в аксиальной плоскости отчетливо визуализируются все виды переломов и вывихов позвонков. КТ обладает высокими диагностическими возможностями в определении направлений смещения костных отломков (см. рис. 15.21). Повреждения на уровне III-VII шейных позвонков Могут наблюдаться разрывы связок, повреждения межпозвоночных дисков, вывихи и подвывихи позвонков, компрессионные переломы и др. Спондилография: на рентгенограммах в боковой проекции определяется смещение вывихнутого вышележащего позвонка кпереди, вследствие чего образуется угловой кифоз или уступообразная деформация. Компрессионный перелом проявляется клиновидной деформацией тела позвонка и уплотнением его костной структуры. КТ позволяет детально охарактеризовать вид повреждения, смещение костных отломков и деформацию позвоночного канала. МРТ: преимущество метода состоит в выявлении нарушений ликвороди-намики и повреждений спинного мозга (ушиб, кровоизлияние) (см. рис. 15.22).  Рис. 15.21. Компьютерная томограмма. Переломы передней и задней дуг первого шейного позвонка (перелом Джефферсона)  Рис. 15.22. МР-томограммы. Компрессионный перелом тела С6 позвонка (стрелка). Снижение высоты тела С6 позвонка, определяется блок ликвородинамики на этом уровне Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника Компрессионные переломы Спондилография: снижение высоты, клиновидная деформация тела позвонка и неравномерное уплотнение структуры тела позвонка; разрыв над- и межостистых связок диагностируют по увеличению расстояния между верхушками смежных остистых отростков или смещению верхушки одного из них в сторону от средней линии на 2 мм и более (рис. 15.23). КТ: отчетливо определяются прямые и косвенные признаки переломов. Признаками повреждения связок являются веерообразное расхождение смежных остистых отростков и нарушение структуры поврежденных связок (рис. 15.24). Миелография: выявляют частичную или полную блокаду подпаутинных пространств и, следовательно, наличие, происхождение и направление компрессии содержимого ду-рального мешка. КТ-миелография: удается более тонко дифференцировать тип компрессии содержимого дурального мешка (костный или мягкотканный). При частичной блокаде су-барахноидальных пространств наблюдается дефект или сужение тени контрастирован-ного дурального мешка, а также ее деформация. При его полной блокаде наблюдают феномен «стоп-контраста», т. е. контрастное вещество не распространяется выше уровня компрессии содержимого дурального мешка. МРТ: снижение высоты и клиновидная деформация тела позвонка, ки-фотическая деформация, изменение интенсивности МР-сигнала поврежденного тела позвонка (см. рис. 15.25).  Рис. 15.24. Компьютерные томограммы. Компрессионный многооскольчатый перелом тела L1 позвонка (стрелки)  Рис. 15.25. МР-томограммы. Компрессионный перелом тела Th10 с разрывом спинного мозга. Повышение интенсивности МР-сигнала от спинного мозга выше и ниже места разрыва - ушибы (стрелки), определяется блок ликвородинамики на этом уровне МР-миелография выявляет компрессию дурального мешка. Повреждения спинного мозга Наиболее информативным методом лучевой диагностики в выявлении повреждений спинного мозга является МРТ. МРТ определяет сдавление спинного мозга и корешков конского хвоста не только костными структурами, но и участками поврежденных дисков, связок, а также эпидуральной гематомой. Кровоизлияния в острой стадии определяются в виде участка (очага) изменения интенсивности МР-сигнала спинного мозга. На Т1-ВИ кровоизлияние дает изоинтенсивный сигнал, на Т2-ВИ - гиперинтенсивный. В подострой стадии и на Т1-ВИ, и на Т2-ВИ кровоизлияние дает гиперинтенсивный МР-сигнал. МРТ позволяет визуализировать разрыв спинного мозга при тяжелой спинальной травме. КТ: гематома в острой стадии проявляет себя участком повышенной плотности. |