реферат по гисте селезенка. Реферат орган иммунной и кроветворной систем селезенка

Скачать 1.39 Mb. Скачать 1.39 Mb.

|

|

РЕФЕРАТ Орган иммунной и кроветворной систем – селезенка. Содержание:

а) белая пульпа…………………………………………………………..…….6 б) красная пульпа……………………………………………………..……….7

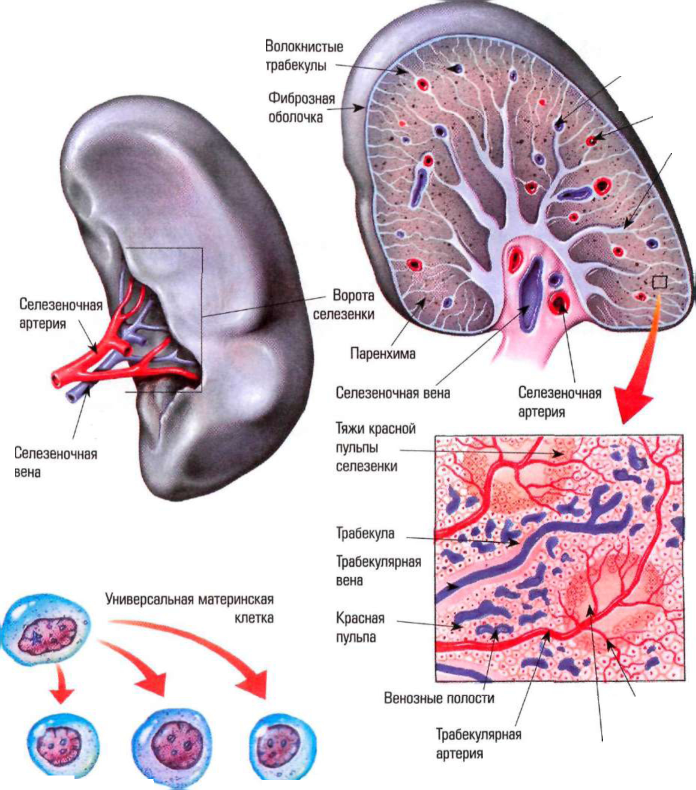

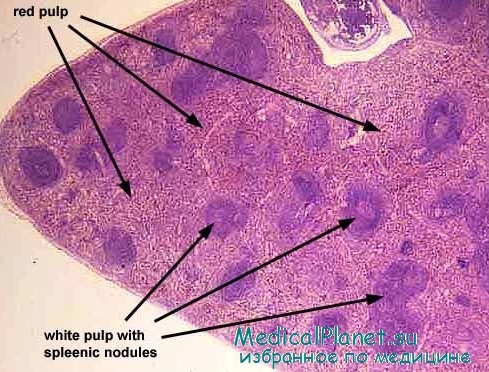

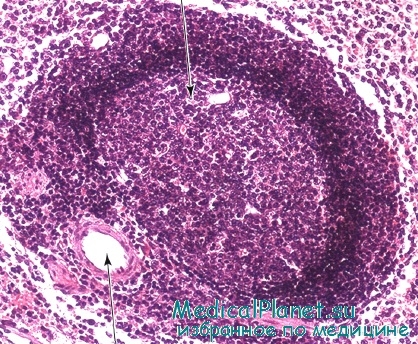

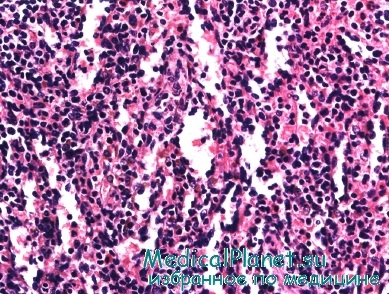

Введение: Актуальность темы: Селезенка — периферический орган кроветворной и иммунной систем. Кроме выполнения кроветворной и защитной функций, она участвует в процессах гибели эритроцитов, вырабатывает вещества, угнетающие эритропоэз, депонирует кровь. Задачи: Рассмотреть строение селезенки. И ее роль в иммунной и кроветворной систем. Развитие селезенки. Закладка селезенки происходит на 5-й неделе эмбриогенеза образованием плотного скопления мезенхимы. Последняя дифференцируется в ретикулярную ткань, прорастает кровеносными сосудами, заселяется стволовыми кроветворными клетками. На 5-м месяце эмбриогенеза в селезенке отмечаются процессы миелопоэза, которые к моменту рождения сменяются лимфоцитопоэзом. Строение селезенки.  Селезенка снаружи покрыта капсулой, состоящей из мезотелия, волокнистой соединительной ткани и гладких миоцитов. От капсулы внутрь отходят перекладины — трабекулы, анастомозирующие между собой. В них также есть волокнистые структуры и гладкие миоциты. Капсула и трабекулы образуют опорно-сократительный аппарат селезенки. Он составляет 5-7% объема этого органа. Между трабекулами находится пульпа (мякоть) селезенки, основу которой составляет ретикулярная ткань. Стволовые кроветворные клетки определяются в селезенке в количестве, примерно, 3,5 в 105 клеток. Различают белую и красную пульпы селезенки. Эти названия происходят оттого, что на поверхности разреза нефиксированной селезенки видны белые пятнышки (лимфоидные узелки) на фоне темно-красной ткани, насыщенной кровью.  Белая пульпа включает периартериальные лимфатические влагалища и лимфоидные узелки, тогда как красная пульпа содержит селезеночные тяжи (тяжи Бильрота) и кровеносные сосуды — синусоиды. Белая пульпа селезенки Белая пульпа селезенки — это совокупность лимфоидной ткани, которая образована лимфатическими узелками (В-зависимые зоны) и лимфатическими периартериальными влагалищами (Т-зависимые зоны). Белая пульпа при макроскопическом изучении срезов селезенки выглядит в виде светло-серых округлых образований, составляющих 1/5 часть органа и распределенных диффузно по площади среза. Лимфатическое периартериальное влагалище окружает артерию после выхода ее из трабекулы. В его составе обнаруживаются антигенпредставляющие (дендритные) клетки, ретикулярные клетки, лимфоциты (преимущественно Т-хелперы), макрофаги, плазматические клетки. Лимфатические первичные узелки по своему строению аналогичны таковым в лимфатических узлах. Это округлое образование в виде скопления малых В-лимфоцитов, прошедших антигеннезависимую дифференцировку в костном мозге, которые находятся во взаимодействии с ретикулярными и дендритными клетками. Вторичный узелок с герминативным центром и короной возникает при антигенной стимуляции и наличии Т-хелперов. В короне присутствуют В-лимфоциты, макрофаги, ретикулярные клетки, а в герминативном центре — В-лимфоциты на разных стадиях пролиферации и дифференцировки в плазматические клетки, Т-хелперы, дендритные клетки и макрофаги. Краевая, или маргинальная, зона узелков окружена синусоидальными капиллярами, стенка которых пронизана щелевидными порами. В эту зону Т-лимфоциты мигрируют по гемокапиллярам из периартериальной зоны и поступают в синусоидные капилляры. Маргинальная зона содержит множество антигенов, поступающих из крови, и поэтому играет важнейшую роль в иммунной функции селезенки.  Лимфоидный узелок селезенки, окруженный красной пульпой. Хорошо видны герминативный центр и (расположенная эксцентрически) центральная артерия, которая характерна для селезенки. Справа от узелка видны два мелких среза эллипсоидных артерий. Окраска: гематоксилин—эозин Красная пульпа Красная пульпа — совокупность разнообразных тканевых и клеточных структур, составляющих всю оставшуюся массу селезенки, за исключением капсулы, трабекул и белой пульпы. Основные структурные компоненты ее — ретикулярная ткань с клетками крови, а также кровеносные сосуды синусоидного типа, образующие причудливые лабиринты за счет разветвлений и анастомозов. В ретикулярной ткани красной пульпы различают два типа ретикулярных клеток — малодифференцированные и клетки фагоцитирующие, в цитоплазме которых много фагосом и лизосом. Между ретикулярными клетками располагаются клетки крови — эритроциты, зернистые и незернистые лейкоциты. Часть эритроцитов находится в состоянии дегенерации или полного распада. Такие эритроциты фагоцитируются макрофагами, переносящими затем железосодержащую часть гемоглобина в красный костный мозг для эритроцитопоэза. Синусы в красной пульпе селезенки представляют часть сосудистого русла, начало которому дает селезеночная артерия. Далее следуют сегментарные, трабекулярные и пульпарные артерии. В пределах лимфоидных узелков пульпарные артерии называются центральными. Затем идут кисточковые артериолы, артериальные гемокапилляры, венозные синусы, пульпарные венулы и вены, трабекулярные вены и т. д. В стенке кисточковых артериол есть утолщения, называемые гильзами, муфтами или эллипсоидами. Мышечные элементы здесь отсутствуют. В эндотелиоцитах, выстилающих просвет гильз, обнаружены тонкие миофиламенты. Базальная мембрана очень пористая. Основную массу утолщенных гильз составляют ретикулярные клетки, обладающие высокой фагоцитарной активностью. Полагают, что артериальные гильзы участвуют в фильтрации и обезвреживании артериальной крови, протекающей через селезенку. Венозные синусы образуют значительную часть красной пульпы. Их диаметр 12-40 мкм. Стенка синусов выстлана эндотелиоцитами, между которыми имеются межклеточные щели размером до 2 мкм. Они лежат на прерывистой базальной мембране, содержащей большое количество отверстий диаметром 2-6 мкм. В некоторых местах поры в базальной мембране совпадают с межклеточными щелями эндотелия. Благодаря этому устанавливается прямое сообщение между просветом синуса и ретикулярной тканью красной пульпы, и кровь из синуса может выходить в окружающую их ретикулярную строму. Важное значение для регуляции кровотока через венозные синусы имеют мышечные сфинктеры в стенке синусов в месте их перехода в вены. Имеются также сфинктеры в артериальных капиллярах. Сокращения этих двух типов мышечных сфинктеров регулирует кровенаполнение синусов. Отток крови из микроциркуляторного русла селезенки происходит по системе вен возрастающего калибра. Особенностью трабекулярных вен являются отсутствие в их стенке мышечного слоя и сращение наружной оболочки с соединительной тканью трабекул. Вследствие этого трабекулярные вены постоянно зияют, что облегчает отток крови.  Красная пульпа селезенки: видны синусоиды селезенки и селезеночные тяжи. Во многих синусоидах различимы выстилающие их эндотелиальные клетки. Лимфоциты преобладают в селезеночных тяжах. Окраска: гематоксилин—эозин. Возрастные изменения селезенки. С возрастом в селезенке отмечаются явления атрофии белой и красной пульпы, уменьшается количество лимфатических фолликулов, разрастается соединительнотканная строма органа. Реактивность и регенерация селезенки. Гистологические особенности строения селезенки, ее кровоснабжения, наличие в ней большого количества крупных расширенных синусоидных капилляров, отсутствие мышечной оболочки в трабекулярных венах следует учитывать при боевой травме. При повреждении селезенки многие сосуды пребывают в зияющем состоянии, и кровотечение при этом самопроизвольно не останавливается. Эти обстоятельства могут определить тактику хирургических вмешательств. Ткани селезенки очень чувствительны к действию проникающей радиации, к интоксикациям и инфекциям. Вместе с тем они обладают высокой регенерационной способностью. Восстановление селезенки после травмы происходит в течение 3-4 недель за счет пролиферации клеток ретикулярной ткани и образования очагов лимфоидного кроветворения. Функции селезенки Фагоцитоз и иммунная защита селезенки. Благодаря своему стратегическому положению в системе кровообращения, селезенка способна отфильтровывать переносимые кровью антигены, фагоцитировать их и отвечать на них развитием иммунных реакций. Селезенка содержит все компоненты, необходимые для выполнения этой функции (В- и Т-лимфоциты, АПК и фагоцитирующие клетки). Белая пульпа селезенки является важным местом образования лимфоцитов, которые далее мигрируют в красную пульпу и попадают в просвет синусоидов, откуда они направляются в кровообращение. Макрофаги селезенки также активно фагоцитируют инертные частицы. При некоторых патологических состояниях (например, лейкозах) в селезенке может возобновиться образование гранулоцитов и эритроцитов, как это происходит в ходе плодного развития. Этот процесс известен как миелоидная метаплазия (присутствие миелоидной ткани вне костного мозга). Разрушение эритроцитов селезенкой. Средняя продолжительность жизни эритроцитов составляет примерно 120 суток, после чего они разрушаются, главным образом, в селезенке. Сигналами для их разрушения служат, по-видимому, снижение их гибкости и изменения мембраны. Разрушающиеся эритроциты удаляются также в костном мозгу. Макрофаги в селезеночных тяжах поглощают и переваривают эритроциты, которые часто распадаются на фрагменты в межклеточном пространстве. Содержащийся в них гемоглобин разрушается на несколько частей. Белок, глобин, подвергается гидролизу до аминокислот, которые повторно используются для синтеза белка. Железо выделяется из гема и в связанном с трансферрином виде транспортируется кровью в костный мозг, где оно снова участвует в процессе эритропоэза. Освобожденный от железа гем метаболически превращается в билирубин, который выделяется в желчь клетками печени. После хирургического удаления селезенки (спленэктомии) происходит увеличение содержания аномальных эритроцитов, которые на мазках крови будут иметь измененную форму. Происходит также нарастание числа тромбоцитов в крови — это показывает, что селезенка в норме удаляет состарившиеся тромбоциты. Хотя селезенка выполняет многочисленные важные функции в организме, она не является жизненно необходимым органом. В некоторых ситуациях селезенку приходится удалять (например, при травме брюшной полости, которая приводит к разрыву капсулы селезенки, некоторых анемиях и тромбоцитарных нарушениях). В этих случаях часть функций селезенки берут на себя другие органы (например, печень). У человека после спленэктомии может быть повышен риск развития инфекций. Список литературы:

|