Фоторезистор. Реферат по дисциплине Основы создания прототипов информационноуправляющих и робототехнических систем

Скачать 1.02 Mb. Скачать 1.02 Mb.

|

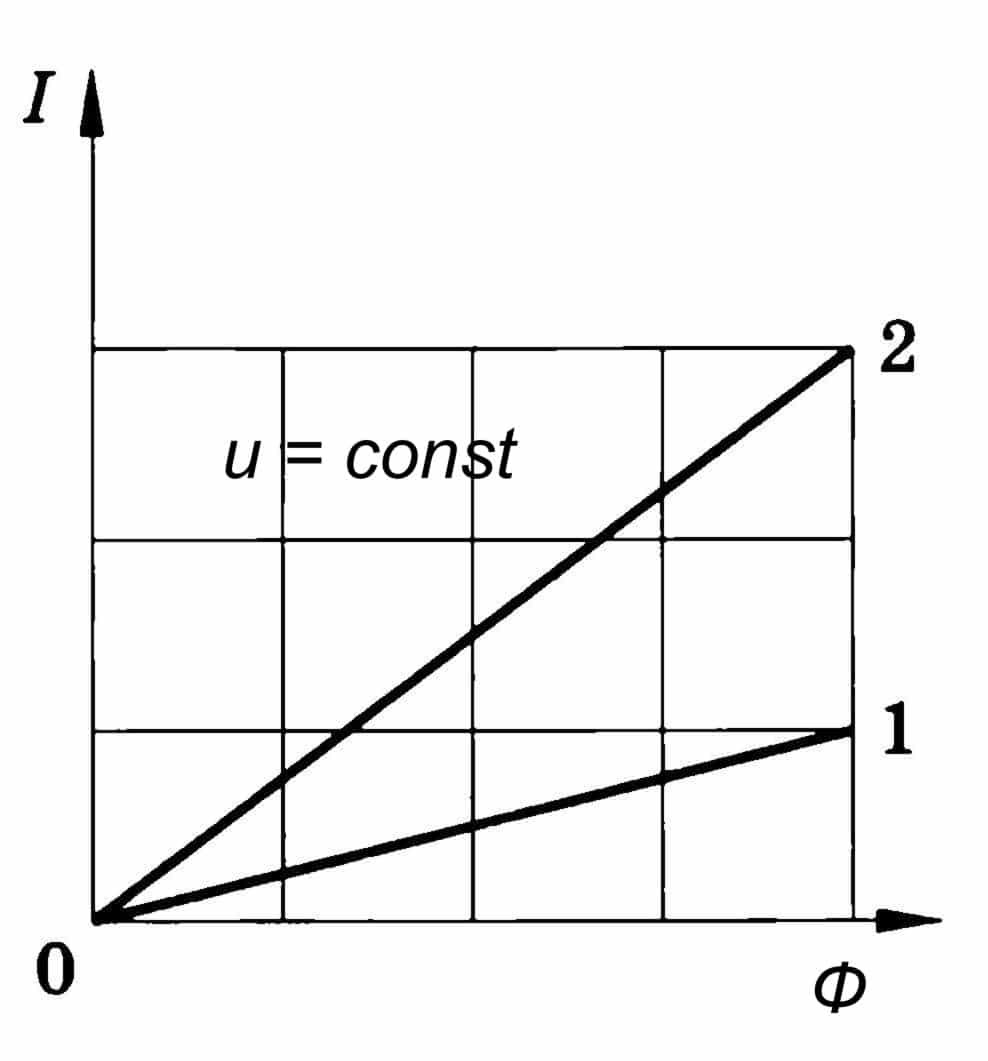

103...105 Гц.Общие сведения История создания Область применения Характеристика измеряемой величины (Параметры ) 4. Температурный коэффициент фототока — коэффициент, показывающий изменение фототока при изменении температуры и постоянном световом потоке: 5. Рабочее напряжение — зависит от размеров фоторезистора, т.е. от расстояния между электродами (единицы — сотни вольт). Существенным недостатком фоторезисторов является зависимость сопротивления от температуры и высокая инерционность, связанная с большим временем жизни электронов и дырок после прекращения падающего оптического облучения на фоторезистор. В связи с этим переходные процессы в фоторезисторе протекают с постоянной времени, которая примерно равна времени жизни электронов и дырок в полупроводниковом слое. Принцип работы В неактивном состоянии полупроводник проявляет свойства диэлектрика. Для того, чтобы он проводил ток, необходимо воздействие на вещество внешнего стимулятора. Таким стимулятором может быть термическое воздействие или световое. Под действием фотонов света полупроводник насыщается электронами, в результате чего он становится способным проводить электрический ток. Чем больше электронов образуется, тем меньшее сопротивление току оказывает полупроводниковый материал. Зависимость силы тока от освещения иллюстрирует график на рис. 3.  Рис. 3. График зависимости силы тока от освещения На этом принципе базируется работа фоторезисторов. Образованию электронов способствует как видимый спектр света так и не видимый. Причем фоторезистор более чувствителен к инфракрасным лучам, имеющим большую энергию. Низкую чувствительность к видимому свету проявляют чистые материалы. Для повышения чувствительности фоторезистивного слоя его легируют разными добавками, которые образуют обновленную внешнюю зону, расположенную поверх валентной зоны полупроводника. Такое внешнее насыщение электронами потребует меньше энергии для перехода в состояние насыщения фототоком проводимости. Возникает внешний фотоэффект, стимулированный видимым спектром излучения. Путем подбора легирующих добавок можно создавать фоторезисторы для работы в разных спектральных диапазонах. Фоторезистор имеет спектральную чувствительность. Если длина световых волн находится вне зоны проводимости, то прибор перестает реагировать на такие лучи. Освещенность в таких случаях, уже не может оказывать влияния на токопроводимость изделия. Выбор спектральных характеристик зависит от условий эксплуатации изделия и решаемых задач. Если интенсивностей излучения не достаточно для стабильной работы устройства, его эффективность можно повысить путем подбора чувствительных элементов, с соответствующим полупроводниковым слоем [3]. Важно помнить, что инерционность фоторезисторов заметно выше чем у фотодиодов и фототранзисторов. Инерционность прибора имеет место потому, что для насыщения полупроводникового слоя требуется некоторое время. Поэтому датчик всегда подает сигнал с некоторым опозданием. Анализ различных марок Наибольшее распространение получили фоторезисторы, изготовленные из сернистого свинца, сернистого кадмия, селенистого кадмия. Название типа фоторезисторов слагается из букв и цифр, причем в старых обозначениях буквы А, К, Д обозначали тип использованного светочувствительного материала, в новом же обозначении эти буквы заменены цифрами. Буква, стоящая за дефисом, при старом обозначении, характеризовала конструктивное исполнение (Г-герметизированные, П-пленочные). В новой маркировке эти буквы также заменены цифрами. В табл. 1 приведены наименования наиболее распространенных обозначений фоторезисторов. Таблица 1. ТИПОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТОРОВ

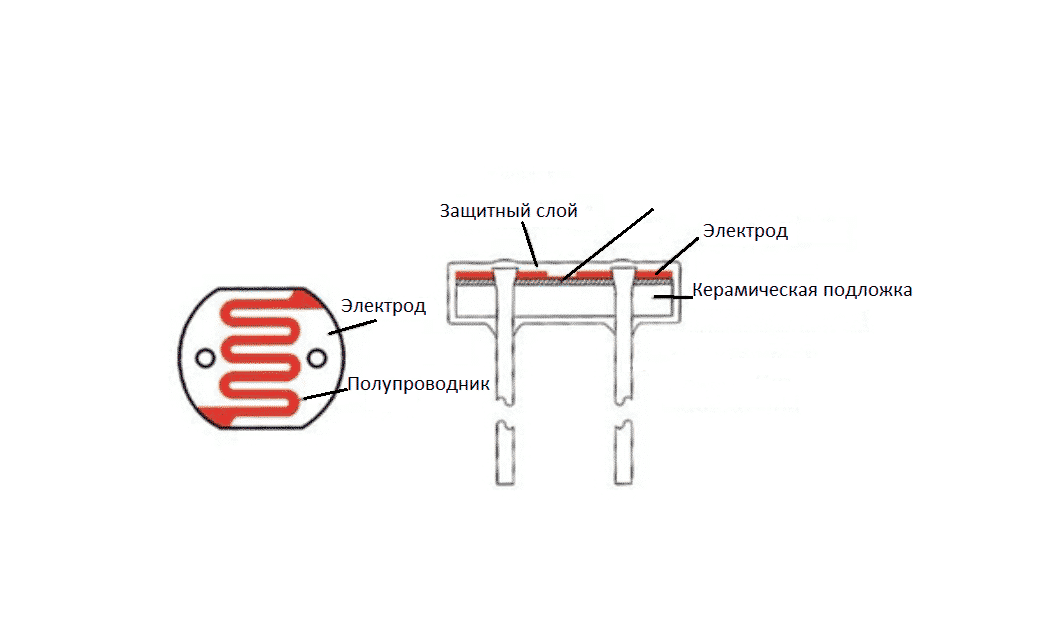

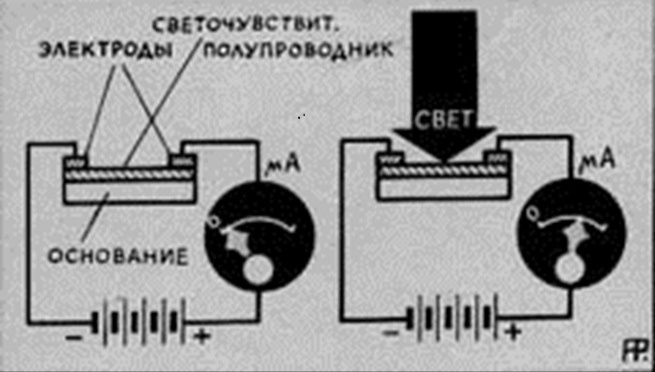

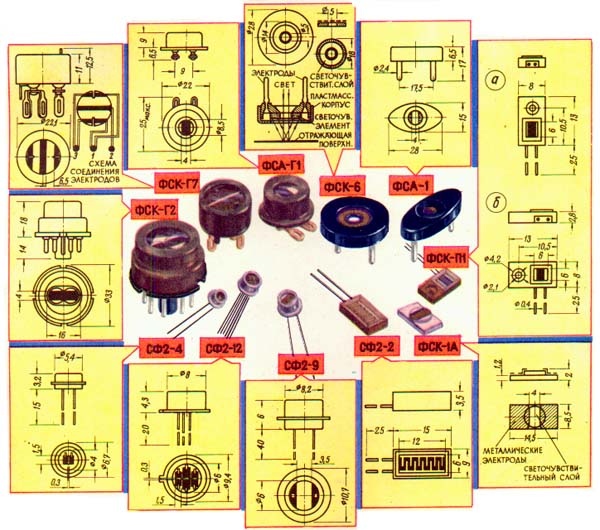

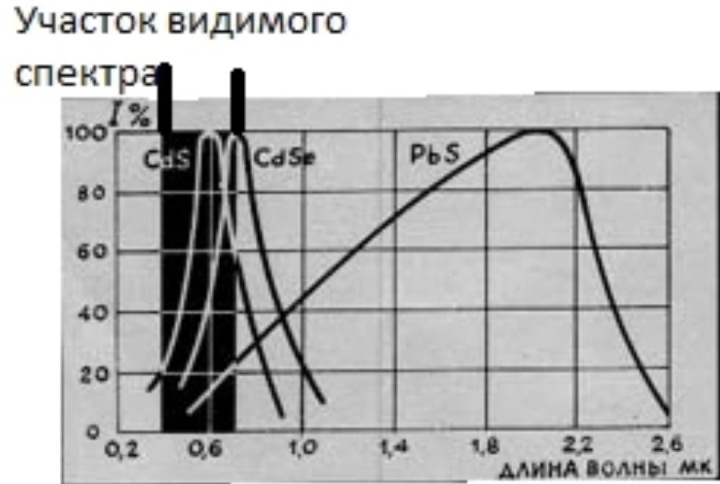

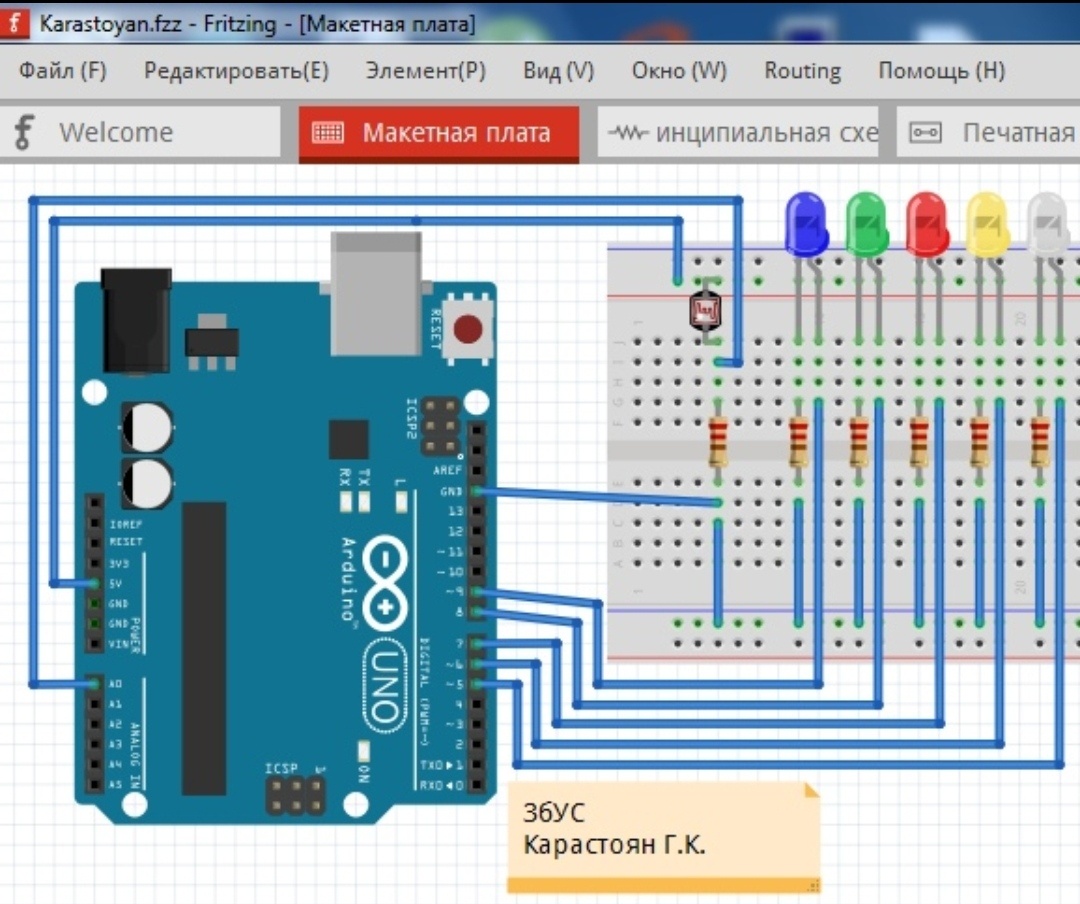

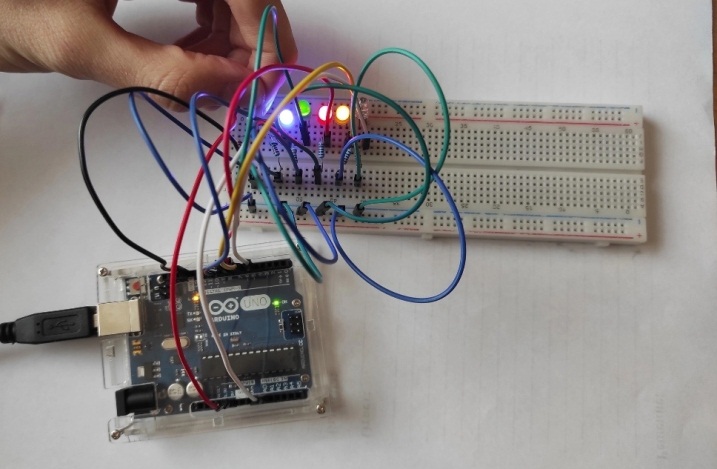

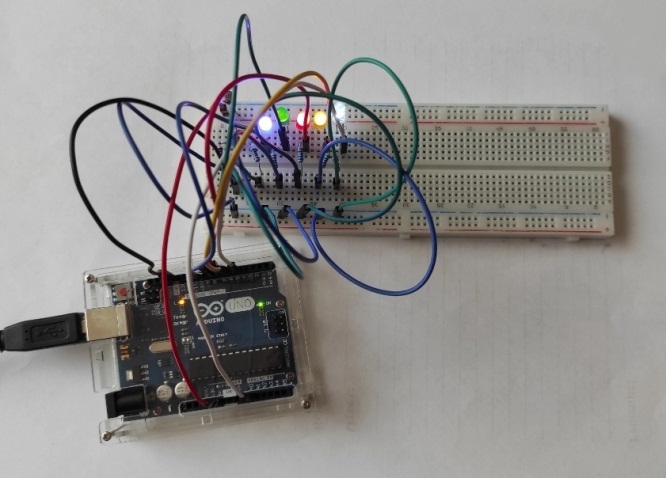

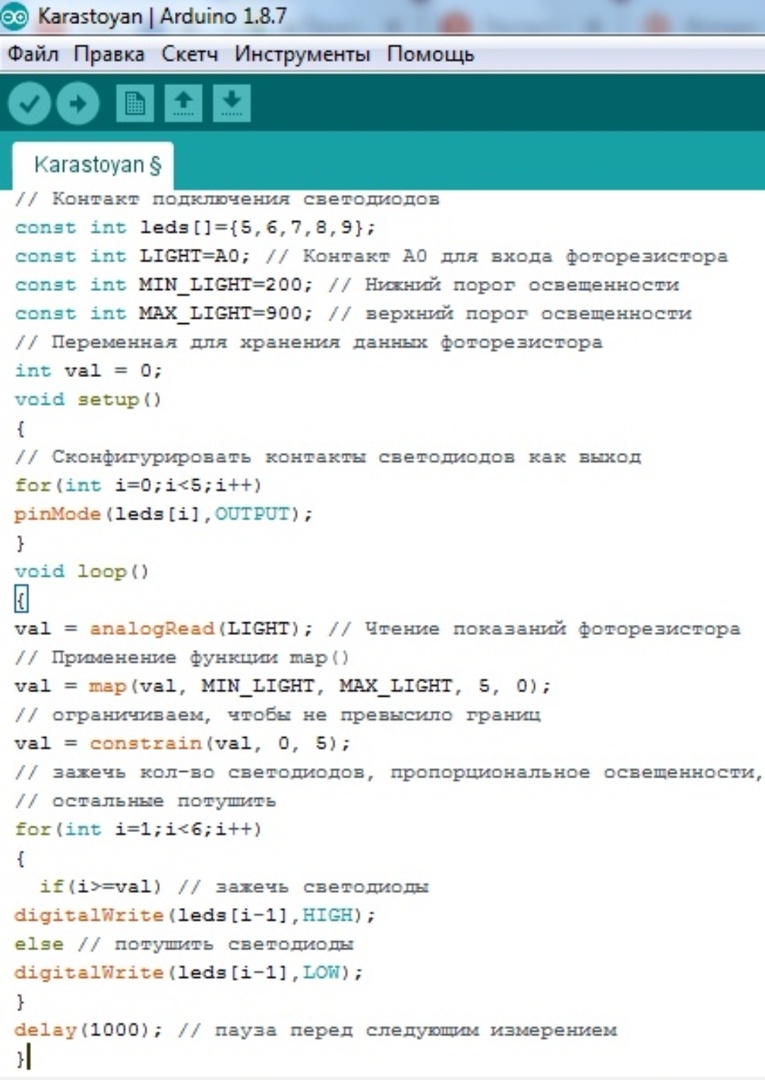

Светочувствительный элемент в некоторых типах фоторезисторов выполнен в виде круглой или прямоугольной таблетки, спрессованной из порошкообразного сульфида или селенида кадмия, в других он представляет собой тонкий слой полупроводника, нанесенного на стеклянное основание. В том и другом случае с полупроводниковым материалом соединены два металлических вывода.  Рис.4. Схематичное устройство фоторезистора и его включение В зависимости от назначения фоторезисторы имеют совершенно различное конструктивное оформление. Иногда это просто пластина полупроводника на стеклянном основании с токонесущими выводами, в других случаях фоторезистор имеет пластмассовый корпус с жесткими штырьками. Среди таких фоторезисторов следует особо отметить ФСК-6, приспособленный для работы от отраженного света, для чего его корпус имеет в центре отверстие для прохождения света к отражающей поверхности. Выпускаются фоторезисторы в металлическом корпусе с цоколем, напоминающим ламповый, или в корпусе, как у герметизированных конденсаторов пли транзисторов [2]. Малогабаритные пленочные фоторезисторы выпускаются в пластмассовых и металлических корпусах с влагозащитным покрытием светочувствительного элемента прозрачными эпоксидными смолами. Внешний вид и размеры наиболее распространенных типов фоторезисторов показаны на рис.5.  Puc.5. Внешний вид и размеры типов фоторезистора Фоторезисторы характеризуются следующими параметрами- темновым сопротивлением Rт- активным сопротивлением при полном отсутствии освещения. У некоторых типов фоторезисторов темновое сопротивление может иметь значительный разброс; - кратностью изменения сопротивления Rт/Rсв, параметром, показывающим отношение темнового сопротивления к сопротивлению при освещенном состоянии [4]. Это один из важнейших параметров, характеризующий чувствительность фоторезистора. С увеличением освещенности кратность возрастает по линейному закону, с уменьшением - снижается. Наименьшей чувствительностью обладают сернисто-свинцовые фоторезисторы, у которых кратность при освещенности 200 лк не ниже 1,2. У остальных типов фоторезисторов чувствительность значительно выше; - рабочим напряжением, под которым понимается напряжение, гарантирующее продолжительную работу фоторезистора. При работе в импульсном режиме у сернисто-кадмиевых и селенисто-кадмиевых фоторезисторов допустимое напряжение может в 2-3 раза превышать рабочее. У сернисто-свинцовых фоторезисторов рабочее напряжение можно принять равным 0,1 Rт, где Rт в килоомах; допустимой мощностью рассеяния, позволяющей длительную эксплуатацию фоторезистора при +20° С в окружающей среде без опасности появления необратимых изменений в светочувствительном слое; спектральными характеристиками, показывающими, в какой части спектра фоторезистор имеет наибольшую чувствительность. Примерные спектральные характеристики показаны рис.6.  Рис.6. Спектральные характеристики фоторезисторов Как видно из этих характеристик, фоторезисторы с сернисто-кадмиевым светочувствительным элементом имеют максимальную чувствительность в видимой части спектра, фоторезисторы, выполненные на основе селенистого кадмия, наиболее чувствительны к красной и инфракрасной части спектра, а сернисто-свинцовые фоторезисторы имеют максимум чувствительности в инфракрасной, области спектра [4]. Схема прототипа Используемые компоненты: Контроллер Arduino UNO R3 Плата для прототипирования Резисторы 220Ом 6шт; Светодиоды 5 шт; Фоторезистор  Рис.7. Прототип Схемы подключения фоторезистора к Arduino Рассмотрим индикатор освещенности с помощью светодиодного ряда из 5 светодиодов и 5 резисторов номиналом 220 Ом. Количество горящих светодиодов пропорционально текущей освещенности. Собираем светодиоды по схеме на рис.7, используя ограничительные резисторы номиналом 220 Ом.   Рис.8. Работа Схемы подключения фоторезистора к Arduino Фоторезистор - это прибор, который позволяет нашему устройству оценивать уровень освещенности. При свете дня горят все фоторезисторы. Прикрывая фоторезистор пальцем, можем наблюдать выключение лишь одного светодиода, так как палец имеет слабую светонепроницаемость. При полной темноте светодиоды не будут гореть. При монтаже желательно расположить фоторезистор и светодиод максимально далеко друг от друга, чтобы на датчик освещенности попадало меньше света от яркого светодиода. Листинг программы Напишем скетч чтения аналоговых данных и отправки их в последовательный порт. Содержимое скетча  Рис.7. Скетч программы работы фоторезистора к Arduino оператор int указывает, что значение val может принимать только целое число, а начальное значение val равно нулю; условный оператор if позволяет определить действие при истинном условии. Оператор else позволяет определить действие, когда условие ложно; Получение значения освещённости сводится к чтению аналогового сигнала на пине при помощи analogRead(). 9. Тенденции развития В 1970 - 1979 г.г. усилиями ведущих химиков и фотолитографов значительно расширен ассортимент выпускаемых позитивных фоторезисторов: ФП-27-18БС (для производства микроплат), КРП-82 (для офсетной печати), ФП-РН-7, ФП-27В, ФПРН-27В (для подложек из примесно-силикатных стекол), толстослойного ФП-25 (для гальванических процессов), негативных фоторезисторов ФН-11 и ФН-11К (для производства гибких выводных рамок и печатных микроплат) В 1980 - 1985 г.г. на ПО "Анилин" освоено производства сырьевой базы и промышленное производство фоторезисторов ФП-383, ФП-РН-7С, ФП-25, ФП-051К (для рельефных подложек), ФП-051Ш (для фотошаблонных заготовок) и ФП-051Т (для производства БИС), ФП-4-04 для i-линии ртутных ламп. В течение 1982-1983 г.г. под руководством Вайнера А.Я. впервые в СССР разработаны рецептуры сухих пленочных фоторезисторов СПФ-1 и СПФ-2 для производства многослойных печатных плат. 1984-1985 г.г. Запущено производство фоторезисторов ФП-051К, ФП-051Ш, ФП-051Т и фотополимеризующихся композиций на ПО "Анилин".

В течение двух лет была создана серия позитивных фоторезисторов ФП-051МК, ФП-151МК, ФП-251МК, для проекционной фотолитографии, что позволило предприятиям электроники СССР перейти на новый уровень интеграции интегральных схем. Разработана серия толстослойных позитивных фоторезисторов для гальванических процессов ФП-201 (толщина слоя 6-9 мкм), ФП-4 (толщина слоя 4-7 мкм), ФП-15 (толщина слоя 15-20 мкм) и начат их выпуск на Опытном заводе. В лаборатории электронорезисторов разработаны технологии изготовления рентгенорезисторов позитивного РПФ-24 и негативного РНХ-209 марок. 1988-1990 г.г. Начаты разработки фоторезисторов для коротковолнового УФ - света. Освоен выпуск позитивных фоторезисторов УФП-12 и УФП-26 (спектральный диапазон чувствительности 240-280 нм), УФП-50 для двухслойной фотолитографии, а также негативного фоторезистора для коротковолнового диапазона УФН-1. 1988 г. начата разработка фоторезисторов с химическим усилением для лазерной литографии и термостойких полиимидных фоторезисторов. 1991-1993 г. Продолжены разработки фоторезисторов для лазерной и электроннолучевой литографии. 1994-1996 г.г. Катастрофическое падение производства элементной базы микроэлектроники и, как следствие, производства фоторезисторов. 2003-2004 г.г. Восстановлено производство ассортимента выпускавшихся на ОАО "Анилин" позитивных фоторезисторов по новой технологии. 2005 г. Начат выпуск отечественного фоторезистора для аэрозольного распыления ФП-РН-7Сэ и восстановлено производство негативных фоторезисторов ФН-11С и ФН-11Ск на базе импортного сырья. 2005-2006 г. г. Начат выпуск фоторезисторов с субмикронным разрешением серии ФП-05, ФП-10Ф, ФП-15Ф и фоторезистора ФП-51Ки для ионной бомбардировки. 2007-2008 г.г. Разработан и организован выпуск фоторезистора для взрывной фотолитографии ФПН-20-ИЗО. 2008 г. Разработан комплект методик для входных испытаний импортных позитивных фоторезисторов, адаптированных под отечественное оборудование. 2009 г. Начат выпуск сольвентов для позитивных фоторезисторов РПФ-У, РПФ-25Ф, РПФ-383Ф. 2010 г. Организовано производство буферного проявителя УПФ-1Б для позитивных фоторезисторов. 2011 г. Организован выпуск снимателей для позитивных фоторезисторов органического СПР-01Ф и щелочного СПР-02Щ. На ОАО "Ангстрем" внедрен новый негативный фоторезистор ФН-11С-ФД для изготовления выводных рамок на лакофольговом диэлектрике. 2012 г. Восстановлен выпуск фоторезисторов ФП-РН-27В и ФП-27В. Разработан проявитель для голографии ПГФ-1А. 2013 г. Разработан состав «Сниматель резисторов универсальный СР-13Ф». 2014 г. Разработана композиция «Усилитель адгезии фоторезисторов СИЛ-А-01». Разработана установка для микрофильтрации фоторезисторов УФП-16. Начаты работы по программе импортозамещения фоторезисторов. 2014-2015 Завершены разработки высококачественных фоторезисторов ФП-9120 и ФП-9120 экстра. Выпущены новые технические условия. 2015-2016 г.г. Разработаны десять новых композиций - аналогов импортных фоторезисторов и выпущены технические условия. 2016 г. Срок гарантийного хранения фоторезистора ФП-383 был увеличен до 12 месяцев. Сроки гарантийного хранения фоторезисторов ФП-9120 и ФП-9120 экстра увеличены до 12 месяцев. 2017 г. Начаты разработки серии экологически безопасных фоторезисторов класса ЭКО: ФП-25 ЭКО, ФП-383 ЭКО, ФП-201 ЭКО, ФП-9120 ЭКО и ФП-2550 ЭКО. 2018 г. Начата разработка аналога импортного фоторезистора AZ 4533. 2019 г. Завершена разработка аналога импортного фоторезистора AZ 4533. Параметры отечественного фоторезистора ФП-2538 не уступают параметрам фоторезистора AZ-4533. Изготовлена и осуществлена первая поставка отечественной мини установки фильтрации фоторезисторов УФР-16.  Заключение В данной работе мы ознакомились с фоторезистором. Узнали историю создания и развития, область их применения, характеристики измеряемых величин. Ознакомились с разными марками, изучили принцип действия его работы. Овладели практическими навыками в создании схемы прототипа с элементом и записали программу для работы платы в Arduino. Список литературы Матвеев Б.В. Общая электротехника и электроника: Учеб. пособие. Ч.З: Длинная линия, нелинейные цепи и электроника. Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2005, 182 с. Алейник, А. С. Основы схемотехники приемопередающих электронных устройств / А. С. Алейник [и др.]. – СПб : ун-т ИТМО, 2021. – 149 с. Ишанин. Г.Г., Приемники излучения / Г. Г. Ишанин, Э. Д. Панков, В. П. Челибанов. – СПб. : Папирус, 2003. – 527 с. Александровский, А. С. Техника оптических измерений / А. С. Александровский, С. Т. Им. – М. : Изд-во СФУ, 2007. – 129 с. |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И