Роп. реферат Ножниновой Ирины ГОТОВЫЙ. Реферат Специальность 44. 02. 02 Преподавание в начальных классах форма обучения очная Косыгина Н. О

Скачать 206.5 Kb. Скачать 206.5 Kb.

|

|

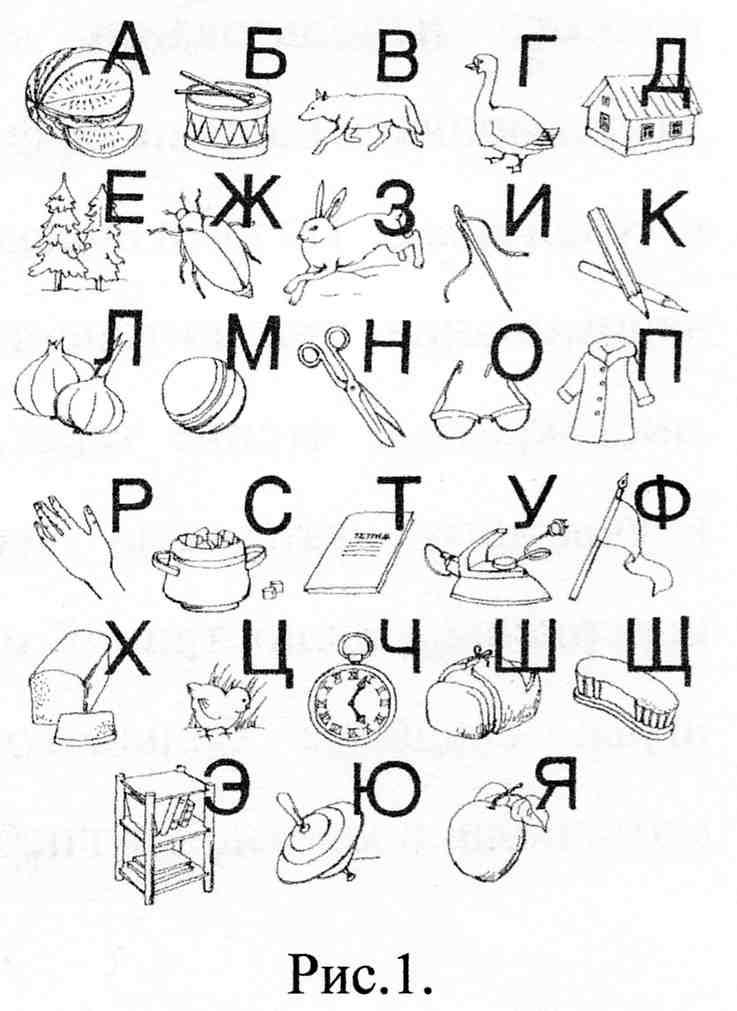

Министерство образования Иркутской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический колледж» Ножниновой Ирины Сергеевны Развитие памяти с помощью рисуночного письма у младших школьников на уроках окружающего мира Реферат Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» форма обучения – очная Руководитель: Косыгина Н.О преподаватель профессионального цикла Киренск, 2023 СодержаниеВведение…………………………………………………………………………...3 1. Сущностная характеристика понятий «память», «виды памяти», «зрительная память».……………………………………………………...……...6 2. Психолого-педагогические особенности развития зрительной памяти в младшем школьном возрасте ………………………………………………......11 3. Эффективные приёмы развития зрительной памяти в ходе использования технологии рисуночного письма в начальной школе ………………………...15 Заключение……………………………………………………………………….22 Список литературы…………………………………………………....................23 Введение В основе обучаемости младших дошкольников лежит уровень развития познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, речи. Память является важнейшей, познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения, и, как познавательный процесс обеспечивает целостность развития личности. Природой памяти интересовались с древних времён не только психологи, но и философы, а позднее, с развитием естественных наук, свойства памяти неоднократно пытались вывести и объяснить психологи, педагоги, социологи и биологи: В. Анри, П.П. Блонский, А. Бине, А. Бергсон, Л.М. Выготский, П. Жане, P.М. Истомина, К. Коффка, А.Н. Леонтьев, Т. Мюллер, А. Пьерон, А.А. Смирнов, И.М. Сеченов, К.Д. Ушинский, В. Штерн, Ф. Шуман, Г. Эббингауз. Вопрос о развитии памяти впервые в отечественной психологии был широко рассмотрен П.П. Блонским, решавшим эту проблему с позиций выдвинутой им общей концепции развития памяти. Основным в этой концепции является положение о том, что 4 вида памяти (моторная, эмоциональная, образная и словесная) это генетически обусловленные ступени ее развития, возникающие именно в данной последовательности. Считается, что образная память есть более ранний и низкий уровень развития памяти по сравнению со словесной (вербальной). Не оспаривая П.П. Блонского хотелось бы отметить, что слова - по сути своей лишь языковые знаки, обозначающие какой-либо образ, хотя они и отягощены смыслом большим, нежели символическое обозначение предмета или явления. В.В. Виноградов приходил к выводу, что «нет слов и языковых форм, которые не могут стать материалом для образа». Отсюда следует, что слово без образа также бедно, как картина без красок. Многими поколениями психологов безусловно доказано, что для развития памяти ребёнка характерно движение от образной к словесно-логической и в обязанности взрослого входит облегчить этот переход как можно действеннее. Ведь ещё А.А. Смирнов указывал на важность совместить деятельность первой и второй сигнальных систем, т.е. зрительное восприятие и слово. «Задача педагога – научить работать оба полушария одновременно и научить детей воспринимать мир всеми органами чувств» [22]. Таким образом, среди различных видов памяти ведущим у младшего школьника является зрительная, слуховая и часто двигательная. Выбор определён ведущими видами учебной деятельности в начальной школе: чтение и письмо. Зрительная память является одной из форм образной памяти. Именно в начальной школе формируется образная память, а уже в более старшем возрасте на её основе – словесно-логическая, т.к. образная память обычно ярче проявляется у детей и подростков. Детям с преобладанием зрительного вида памяти можно посоветовать яркие памятки, таблицы и схемы, содержащие рисунки [24]. В качестве ассоциаций в учебном процессе успешно применяется особое графическое средство обучения – рисуночно-идеографическое письмо. Оно представляет собой особую знаково-символическую систему, состоящую из отдельных изобразительных элементов – пиктограмм и идеограмм. В их создании используются общие законы схематизации любых графических изображений: выделение в них существенного, упрощение формы и повторение отдельных элементов. В педагогике появился даже термин «визуальное образование», означающий, что такая наглядность начинает играть в обучении всё большую роль, оттесняя иногда на второй план привычные традиционные средства. Идея использования элементов рисуночного письма или идеографического письма не нова и, как показывают работы многих авторов, очень эффективна. Использование идеограмм и пиктограмм в педагогической практике имеет следующие положительные стороны: Учащиеся лучше усваивают материал и достаточно точно воспроизводят его по памяти. Значительно экономится время на уроке, что создаёт условия для творческой работы по дополнительному материалу. Идеограммы можно объединять в крупные блоки, что позволяет изучать материал укрупнёнными дидактическими единицами, а это развивает гибкость ума, сообразительность, способность к переключению внимания. Поэтому рисуночно-идеографическое письмо должно широко применяться в учебном процессе и служить объектом дальнейшего изучения и совершенствования [23]. Таким образом, выше указанные предпосылки позволили определить тему исследования, целью которого является – теоретическое обоснование эффективности использования рисуночного письма в развитии зрительной памяти младшего школьника. Объект исследования: процесс развития зрительной памяти младших школьников. Предмет исследования: использование рисуночного письма на уроках окружающего мира в начальной школе. Задачи исследования: Рассмотреть сущностную характеристику понятий «память», «виды памяти», «зрительная память», «технология», «технология рисуночного письма»; Изучить психолого-педагогические особенности развития зрительной памяти в младшем школьном возрасте; Выделить эффективные приёмы развития зрительной памяти в ходе использования технологии рисуночного письма в начальной школе. Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, изучение нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность НОО («Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования). Сущностная характеристика понятий «память», «виды памяти», «Зрительная память Память основа психической деятельности. Без памяти невозможно понять основы формирования мышления, сознания, подсознания [18]. Память считалась одним из наиболее разработанных разделов психологии. Но дальнейшее изучение закономерностей памяти в наши дни опять сделало её одной из узловых проблем науки. В настоящее время нет единой и законченной теории памяти. Чёткого единства на счёт определения памяти у учёных нет. В широком смысле памятью можно назвать сохранение информации о раздражителе, после того как его действие уже прекратилось [13]. Так как ни одно из существующих определений памяти не может считаться достаточным, следует проанализировать и объединить в единое целое несколько формулировок, дополняющих друг друга. По определению, данному в психологическом словаре, «память это система мнемонических процессов, которые служат для запоминания, сохранения и последующего воспроизведения в форме словесных отчетов и действий тех знаний, которые были усвоены в прежнем опыте субъекта» [15]. По определению А.В. Петровского, «память запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индивидом его опыта» [21]. Ж. Пиаже считал, что «память - совокупность информации, приобретённой мозгом и управляющей поведением человека» [12]. По определению В.Г. Крысько, «память - процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, что человек отражал, делал или переживал» [11]. Взгляды на определение, сущность памяти менялись и развивались на протяжении многих веков. Психологи XVIIIXIX веков Англии и Германии - Г. Эббингауз, Г. Мюллер, А. Пильцеккер рассматривали память не как активный процесс (деятельность) человека с предметами или их образами, а как механически складывающийся продукт ассоциаций. Ее центральное понятие - «ассоциация» - обозначает связь, соединение и выступает в качестве объяснительного принципа всех психических образований. В итоге сложилась ассоциативная теория памяти. В результате огромного числа экспериментально-психологических исследований сложились личностные теории памяти, которые выявили ряд факторов влияющих на протекание процессов памяти, особенно сохранения (активность, интерес, внимание). В смысловой теории памяти (А. Бине, К. Бюлер) выдвигается смысловое содержание материала, а не механическое заучивание. Мы выяснили, что память является основой психической деятельности. Без неё невозможно формирование поведения мышления, сознания, подсознания. Память лежит в основе способностей человека, является условием обучения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Мы проанализировали основные теории памяти и выяснили, что единой и законченной теории памяти нет. В наши дни мы живем в мире и ежедневно сливаемся с потоком информации. Объем знаний и навыков возрастает из года в год и накапливается, что предоставляет все большую нагрузку на память каждого последующего поколения. Совершенствование и развитие памяти является довольно сложным, однако это просто необходимо в наши дни для нормальной жизни в обществе. Развитие личности происходит во всём многообразии ее познавательных процессов. Память является одной из их составляющих. Развитие памяти - это процесс изменения и становления образований, которые обеспечивают преемственность в жизнедеятельности каждого, формируют план актуального поведения и многое другое. Таким образом, память - основа психической деятельности. Развитие памяти является жизненно необходимой задачей, потому что благодаря ей мы имеем возможность использовать как свой собственный опыт, так и опыт, накопленный предыдущими поколениями, для решения различных повседневных задач. Рассмотрим виды и типы памяти. В психолого-педагогической литературе большое место отдаётся изучению видов и типов памяти. Память включена во все многообразие жизни и деятельности человека, поэтому ее виды и типы чрезвычайно многообразны. По определению, данному в большом энциклопедическом словаре «виды памяти – это различные формы проявления мнемической деятельности» [15, 112 c.]. Они дифференцируются в соответствии с тремя основными критериями: 1. По типу запоминаемого материала и характеру психической активности, преобладающей в деятельности, различают память двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. Двигательная память связана с запоминанием и воспроизведением движений, с формированием двигательных умений и навыков в игровой, трудовой, спортивной и других видах деятельности человека. Образная память связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов предметов и явлений, их свойств. Словесно-логическая память память на мысли, суждения, умозаключения. В ней закрепляется отражение предметов и явлений в их общих и существенных свойствах, связях и отношениях [17]. Эмоциональный вид памяти, позволяющий фиксировать эмоциональную окраску событий, мы рассмотрели по Т.Б. Никитиной [19]. 2. По характеру целей деятельности выделяют память непроизвольную и произвольную. По М.М. Иванову, запоминание и воспоминание, не сопровождаемые целенаправленным волевым актом, при которых отсутствует специальная цель запомнить или вспомнить, называется непроизвольной памятью. Если работа памяти сопровождается целенаправленным действием воли, мы говорим о произвольной памяти. Термином «непроизвольная память» обозначают процесс запоминания, который происходит без всяких усилий, как бы «автоматически». Этот вид запоминания характерен для сильных или необычных сигналов внешней среды, вызывающих эмоции и чувства, в частности, интерес. Произвольная память подразумевает случаи, когда перед человеком стоит задача запомнить ту или иную информацию и человек прилагает определенные волевые усилия для реализации данной задачи [10]. 3. При запоминании по времени закрепления и сохранения материала различают кратковременную, сверхкратковременную и долговременную память. М.М. Иванов указывает нам, что сверхкратковременная (оперативная) память обслуживает производимые человеком действия во время их осуществления. При этом мы удерживаем «в уме» промежуточные результаты, необходимые для завершения всего действия. То же самое происходит при чтении, письме, слушании и т.д. Кратковременная память характеризуется очень кратким сохранением информации после однократного непродолжительного восприятия. Значит, эта информация побывала лишь в кратковременной памяти и не проникла в долговременную. Долговременная память характеризуется длительным сохранением информации, после неоднократного ее повторения и воспоминания [18]. Все упомянутые нами виды памяти не существуют изолированно друг от друга. Они неотделимы один от другого. Но тот или иной вид памяти может преобладать над другими, определяя их тип памяти [6]. По определению, данному в большом энциклопедическом словаре, «типы памяти – это преобладающие особенности процессов памяти в соответствии с индивидуальными различиями в продуктивности запоминания и сохранения образного и словесного материала». Различают наглядно-образный, словесно-абстрактный и промежуточный типы памяти. Наглядно-образный тип дифференцируется в зависимости от того, какой анализатор наиболее продуктивен при запоминании человеком различных впечатлений [9]. Рассмотрим определение анализатора по Т.Б. Никитиной. Анализатор (от греч. analysis разложение, расчленение) это нервный аппарат, осуществляющий анализ и синтез сигналов, поступающих из внешней и внутренней среды организма. По Т.Б. Никитиной, словесно-абстрактный тип памяти умение запоминать и воспроизводить текст, а промежуточный тип памяти логически объединяет содержание этих двух типов [19, с. 221]. По способу заучивания различают механическую и смысловую память. Механическая память - это запоминание информации путем многократного повторения в той форме, в которой она воспринимается, без её преобразования и анализа. Смысловая память представляет собой запоминание не внешней формы, а смысла изучаемой информации. Также принято различать двигательный, зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный и вкусовой тип памяти. Они редко проявляются в чистом виде, чаще встречается смешанный тип: зрительно-двигательный, зрительно-слуховой, слухо-двигательный и прочие [7]. Среди всех типов памяти в первую очередь в практической жизни (в учёбе, работе, быту) нам необходимы зрительный, слуховой и двигательный, которые мы рассмотрели по М.М. Иванову. Зрительная память - память на представления, зрительные образы. Слуховая память направлена на восприятие звуков. Важную информацию мы воспринимаем на слух - лекцию, беседу, телефонный разговор. Здесь слуховая память работает вместе со словесно-логической. Часто приходится рассчитывать только на слуховую память. При овладении различными моторными навыками ведущую роль играет двигательная память. Основным движениям мы научились в детстве, но в течение жизни продолжаем обучаться некоторым двигательным навыкам (печатанию на машинке, вождению автомобиля). Все упомянутые нами виды памяти не существуют изолированно друг от друга. Они неотделимы один от другого. Но тот или иной вид памяти может преобладать над другими, определяя их тип памяти. Таким образом, виды и типы памяти имеют важное значение при ее изучении. Все виды и типы памяти взаимосвязаны. Но тот или иной вид памяти может преобладать над другими, определяя их тип памяти. Психолого-педагогические особенности развития зрительной памяти в младшем школьном возрасте Психологические особенности развития памяти у детей младшего школьного возраста основываются на том, что в младших классах детям нужно запоминать огромный объем информации, а затем воспроизводить его. Без применения техник и приемов запоминания ученики полагаются на непроизвольное запоминание, что может привести к проблемам в средних и старших классах. Начало учебного процесса у ребенка знаменуется «противостоянием» произвольной и непроизвольной памяти [26]. Задача педагога - помочь произвольной памяти возобладать над непроизвольной, помочь ребенку самостоятельно ставить целью запоминание и осмысление учебного материала. Стоит также отметить неуверенность в заучивании материала ребенком. Именно неуверенностью часто объясняются случаи, когда младшие школьники предпочитают дословное запоминание пересказу. Дети младшего школьного возраста быстро отвлекаются, невнимательно слушают преподавателя, не слушают указаний и рекомендаций, забывают то, что слышали, допускают многие ошибки в своей работе [1]. Дети задумываются над чем–то посторонним, теряют последовательность заданной работы и долго не могут сосредоточиться снова. По мере усложнения учебных заданий установка к обычному запоминанию перестает себя оправдывать и это вынуждает ребенка искать приемы организации памяти [8]. Чаще всего таким приемом оказывается многократное повторение – универсальный способ, обеспечивающий механическое запоминание. Задача педагога – обучить детей рациональным приемам запоминания, воспроизведения, а также приучить к самоконтролю по результатам запоминания [2]. Помимо этого, учитель должен уметь грамотно работать с учебным материалом: разбивать его на смысловые единицы, группировать по смыслу, сопоставлять. Сопоставляется обычно то, что нужно запомнить, с чем–либо уже хорошо известным, а сопоставляются отдельные части, вопросы внутри запоминаемого. Научившись сопоставлять и соотносить запоминаемый материал с использованием внешних средств (картин, предметов), ученик осваивает эти приемы и во внутреннем плане, находя сходство и различие между новым и старым материалом [16]. Все эти действия ведут к развитию логической, «мыслящей» памяти ребенка. В младшем школьном возрасте происходят сильные изменения в познавательной сфере ребёнка. Л.С. Выготский утверждает: «С началом школьного обучения мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребёнка. Развитие словесно–логического, рассуждающего мышления, происходящего в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие – думающим». Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Ситуация поступления ребенка в школу означает значительный перелом в его социальном и личностном развитии. Познавательная сфера по–прежнему развивается как ведущая. Наиболее серьезные требования предъявляются к умственному и речевому развитию учащихся: навыки логических операций с понятиями, систематизация учебных знаний, перенос интеллектуальных навыков, понимание смысла изучаемых понятий, грамотность и содержательность устной речи. К концу младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы и другие новообразования: произвольность психических процессов, способность к саморегуляции» [4]. Л.А. Головей говорит нам об изменениях памяти ребенка: «Преобразование памяти младшего школьника может быть обусловлено значительными требованиями к ее эффективности, высокий уровень которой необходим при выполнении новых мнемических задач, возникающих в ходе учебной деятельности. Так, младший школьник уже может многое запоминать, он способен заучивать необходимый материал буквально, способен также пересказать его своими словами, и через продолжительное время может воспроизвести его близко к изначальному тексту. Также качественные изменения памяти у детей младшего школьного возраста связаны с приобретением в результате учения разнообразных способов и стратегий запоминания учебного материала» [3]. В начале учебного процесса ребёнок встречает уже знакомые ему вещи, такие как цифры, буквы, фигуры, цвета. На основе этих знаний строятся первые уроки, познавательные действия, после чего учебные задания усложняются. Количество объёма информации для запоминания увеличивается плавно. Педагогические особенности развития памяти у детей младшего школьного возраста выражаются в мотивации ребёнка как развитию памяти и осмысленного запоминания учебного материала. Следует запомнить, что самое главное для запоминания – не познакомиться с как можно большим количеством частных приёмов и способов быстрого запоминания и т.д., а понять общие факторы, по которым все они построены. Освоив их, младший школьник сможет запоминать абсолютно любую необходимую информацию самым эффективным именно для него способом. Т.Б. Никитина выделяет несколько факторов, которые лежат в основе любого эффективного запоминания: «Фактор желания. Он предполагает, что для запоминания информации нужно хотеть это сделать. Иметь четкое и осознанное намерение, ставить задачу запомнить. Как ни странно, огромный процент неудачного запоминания связан с тем, что ученик не ставил сознательную задачу – запомнить. Фактор осознания. Он говорит нам, что кроме желания необходимо подумать над мотивом – для чего пригодится запоминаемая информация, как и когда придется ее использовать. Хорошо, если ребенок сможет осознать и поставить цель предстоящего запоминания. Фактор ярких впечатлений. Он определяет, что для быстрого запоминания и долгого хранения информации необходимо помочь детской памяти трансформировать запоминаемую информацию в комфортный для нее вид. Другими словами, любую информацию нужно постараться сделать такой, чтобы она выглядела как яркое впечатление. Фактор хорошего внимания. Этот фактор предполагает, что без внимания нет запоминания. Восемьдесят процентов неуспеха в запоминании имеют отношение к недостаточно хорошему вниманию. Поэтому необходимо вырабатывать навыки концентрации внимания». Д.Б. Эльконин отмечает: «Ведущую функцию та или иная деятельность осуществляет наиболее полно в период, когда она складывается, формируется. Младший школьный возраст и есть период наиболее интенсивного формирования учебной деятельности». Учебная деятельность – это присвоение научных знаний [14]. Ребенок под руководством учителя начинает оперировать научными понятиями. Результатом учебной деятельности, в ходе которой происходит усвоение научных понятий, является, прежде всего, изменение самого ученика, его развитие. Продуктом учебной деятельности являются изменения, которые произошли с ребенком [26, 298 c.]. Таким образом, психолого–педагогическими особенностями развития памяти у детей младшего школьного возраста являются преобладание непроизвольной памяти над произвольной, вырабатывание логической, «мыслящей» памяти, развитие познавательной сферы, доминирование мышления в сознательной деятельности ребенка, формирование учебной деятельности. Эффективные приёмы развития зрительной памяти в ходе использования технологии рисуночного письма в начальной школе Федеральный проект «Учитель будущего», внедряемая национальная система профессионального роста учителя ориентирует его на непрерывное повышение педагогического мастерства, овладение интерактивными технологиями, способствующими высокой результативности в обучении школьников, развитию их креативности, успешности в овладении предметными и метапредметными компетенциями, прочности знаний, умений, навыков. Главная задача учителя – находить новые, нестандартные способы достижения требуемого результата в развитии личности обучающегося, его способности решать поисково-творческие задачи. Методика использования приёмов развития зрительной памяти в ходе использования технологии рисуночного письма, способствует не только запоминанию целых текстов, но и одновременно развивают креативное и наглядно-образное мышление. Два этих вида мышления тесно взаимосвязаны. Возраст младших школьников, наиболее плодотворный для развития творческой активности, поскольку ребенок активен и любознателен по своей природе. Именно в начальной школе наиболее эффективно формируется умение работать самостоятельно и необычно. Детям очень нравится что-то выдумывать, проявляя оригинальность. Если дать ребёнку почувствовать свою умелость, значимость, то произойдёт чудо: раскроются способности, о которых мы даже не подозревали, он начнёт успешно управляться с тем, что ему было недоступно ранее. У ребёнка появится стимул, уверенность: «Если я сумел сделать, то значит я смогу и другое». Одна из основных наших задач, помочь ученикам преодолеть возникающий барьер между возрастающим объемом информации, которую должен обработать ученик, и его психофизиологическими возможностями. Очень важно научить школьников прочно запоминать необходимую информацию в короткий промежуток времени. ФГОС НОО как одну из задач школы определяет воспитание ученика, обладающего информационной компетентностью, т.е. способного решать разнообразные проблемы, связанные с поиском, преобразованием, использованием информации [25]. Именно поэтому детей в школе необходимо обучить методам и приёмам переработки и запоминания информации. Развитие и тренировка памяти становятся важными в работе с учащимися. Одним из методов, помогающих развивать память младших школьников, является использование рисуночного письма на уроках окружающего мира. За последние годы количество часов на изучение предметов сокращается, а программа остается прежней, и все учителя испытывают катастрофическую нехватку времени на уроках. Отображение основного содержания материала последовательным рядом рисунков, так называемое рисуночное письмо – один из древних способов передачи и закрепления знаний. На наш взгляд, сигналы облегчают поиск необходимых сведений, увеличивают информационную емкость учебного материала, дают возможность учащимся легко ориентироваться в нем. В основе этой технологии лежит идея опоры. Опора упрощает процесс запоминания новых терминов. Многие темы можно объяснить с помощью опор, совсем не используя записей. Опорный сигнал по Шаталову – это «ассоциативный символ, заменяющий некое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую информацию». Под опорным конспектом понимается «система опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных элементов». Эффект применения рисуночного письма связан с тем, что учащиеся легко запечатлевают изображаемые учителем сигналы, а затем используют зрительные образы в качестве плана своего рассказа и источника определенной информации. Суть рисуночного письма заключается в том, что на каждое слово (короткую фразу) придумывается значок, картинка, изображающая предмет, действие, признак и т. п.; таким образом, весь текст зарисовывается схематично. При произнесении текста с опорой на изображение предмета, ребёнок непроизвольно запоминает информацию, так как текст и предметные картинки соединяются в один сюжет. Очень важно, чтобы этот значок (рисунок) придумал и нарисовал сам ребенок, тогда и эффект будет больше. На уроках окружающего мира данная работа позволяет составлять рассказы с установлением причинно-следственных связей, помогает детям самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащает словарный запас детей. На уроках окружающего мира можно осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику, предлагая дифференцированные задания на развитие памяти с помощью рисуночного письма. Необходимо выделить значение рисуночного письма для слабых учащихся. Запомнить отдельные термины, формулы для них бывает очень сложно, не говоря уж о последовательном раскрытии темы. Такие ученики часто теряются, замыкаются в себе и в конечном итоге теряют всякий интерес к предмету. Рисуночное письмо, в таком случае, действительно становится опорой для такого ученика. Рисунки позволяют без помощи учителя вспомнить и воспроизвести материал не только отдельного элемента, но и всей темы в целом. Постепенно пропадает скованность, появляется интерес к получению знаний. Даже такой маленький успех, как удачный ответ и получение хорошей отметки, повышает самооценку ученика, укрепляет веру в свои силы, что в конечном итоге приводит к повышению мотивации к предмету. Приём пиктограмм – рисуночного письма, заключается в том, что слово изображается условным значком (пиктограммой), что помогает легко запоминать тексты. Для запоминания текста на уроках окружающего мира, каждое слово, рисуется пиктограммой. Для запоминания текстов на уроках окружающего мира методика несколько видоизменятся: текст делится на фразы и зарисовывается картинками – фразами или целыми частями. Рисунки-сигналы целесообразно вводить в ходе беседы при составлении, например, характеристики группы живых организмов. Сигналы могут изображаться на классной доске или демонстрироваться в виде готовых слайдов в презентации. Идеограммы, изображающиеся мелом на доске в процессе сообщения учащимся новых сведений, называются динамическими сигналами. При составлении рисунка учитель даёт пояснения по каждому элементу сигнала. Составленное из таких сигналов описание изучаемой группы животных является своеобразной учебной графической моделью, созданной на глазах учащихся. Этот способ составления и использования идеограмм следует считать основным. Рисунки-сигналы должны быть простыми, чтобы их можно было легко и быстро изобразить на классной доске (и в рабочих тетрадях) в ходе беседы и при этом не требовалось специальное умение хорошо рисовать. В то же время они должны быть информативными. Важно, чтобы часть сигналов могла быть использована при составлении характеристики нескольких систематических групп организмов или целого ряда биологических процессов и позволяла нам вносить в них некоторые изменения, отражающие особенности той или иной систематической группы или процесса. Введение опорных сигналов на уроках происходит параллельно с работой с рисунками, таблицами, текстом учебника и натуральными объектами. Овладение приёмами работы с рисуночным письмом значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного мышления; перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы; развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. Метод крокирования (метод символизации или метод рисуночного письма). Когда дети рисуют кроки-схемы предметов, животных, людей, явлений, понятий, они легко восстанавливают в памяти всё, что зарисовали.  Рис.1. Пример рисуночного письма Примерами использования метода «крокирования» (рисуночного письма) могут служить мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица, коллаж. Мнемотаблица - это схема, в которой заложена определенная информация. Суть мнемосхемы заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично, глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко запоминает информацию. Мнемотаблицы могут быть представлены в трех вариантах: Мнемоквадрат — структурная единица мнемодорожки или мнемотаблицы. Это отдельный схематичный несложный рисунок с определенной информацией. Каждое изображение обозначает слово, сочетание слов или несложное короткое предложение. Мнемодорожки — коллаж, состоящий из 3-4 изображений. С помощью него дети учатся составлять истории. Коллаж - это определенный формат картона или плотный лист бумаги, на который наклеиваются или накладываются, рисуются различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. Главной задачей коллажа – соединить, т.е. связать все картинки между собой. Таким образом, происходит обработка сюжетного метода запоминания. Приём символизации - один из наиболее распространённых приёмов рисуночного письма, который используют практически все. Когда дети рисуют кроки-схемы предметов, животных, людей, явлений, понятий, они легко восстанавливают в памяти всё, что зарисовали. При работе по методу крокирования одновременно включаются сразу несколько сложных мыслительных процессов. Приём символизации – один из наиболее распространённых приёмов рисуночного пмиьма, который используют практически все. Приём символизации относится к первому этапу запоминания – к этапу кодирования информации в зрительные образы. Всего выделяется четыре этапа запоминания при использовании этого метода: Приём символизации относится к первому этапу запоминания - к этапу кодирования информации в зрительные образы. Всего выделяется четыре этапа запоминания при использовании этого метода: кодирование в образы (подготовка к запоминанию); соединение образов в воображении (запоминание); запоминание последовательности информации; закрепление информации в мозге. Символизация или кодирование - это подготовка информации к запоминанию, это преобразование разнообразных сведений на язык мозга, в образную форму. Мы все по собственному опыту знаем, что в образной форме информация воспринимается гораздо легче и быстрее, чем написанная буквами или другими специальными значками, вроде математических символов. В рисуночном письме приём символизации (крокирования) используется очень часто. Одно и то же слово (понятие) можно обозначить разными зрительными образами. Искусство кодирования заключается в быстром подборе наиболее информативного образа, по которому можно легко восстановить запоминаемое понятие. Применение приёма символизации при запоминании позволяет глубже понять запоминаемый материал. Символизация запоминаемых понятий - это как раз и есть то, что обычно называют «думать при запоминании», «осмыслить запоминаемый материал» [20]. Таким образом, суть рисуночного письма заключается в том, что на каждое слово (короткую фразу) придумывается значок, картинка, изображающая предмет, действие, признак и т. п.; таким образом, весь текст зарисовывается схематично. При произнесении текста с опорой на изображение предмета, ученик непроизвольно запоминает информацию, так как текст и предметные картинки соединяются в один сюжет. На уроках окружающего мира использование приёмов развития зрительной памяти в ходе использования технологии рисуночного письма в начальной школе позволяет составлять рассказы с установлением причинно-следственных связей, помогает детям самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащает словарный запас детей, развивает память учащихся. Заключение На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы было конкретизировано определение «память». Память – сложнейший психический процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения того, что мы раньше воспринимали, переживали или делали. Иными словами, память – это отражение опыта человека путем его запоминания, сохранения и воспроизведения. Память, как и любой другой психический процесс претерпевает значительные изменения, которые заключаются в том, что память ребёнка постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. Память занимает особое место среди психических познавательных процессов, лежит в основе обучения и воспитания, приобретения знаний, личного опыта, формирования навыков. Поэтому очень важно в этот период задать основу для развития памяти. В младшем школьном возрасте память имеет свои особенности. Память младших школьников имеет преимущественно непроизвольный характер. Она постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. Механическое запоминание у младших школьников хорошо развито. В младшем школьном возрасте запоминание становится всё более осмысленным. В целом, младший школьник может запоминать материал произвольно и непроизвольно, осмысленно и механически. Основу памяти составляет генетически обусловленная способность запечатлевать информацию. Одним из средств, облегчающих запоминания и увеличивающих объем памяти путём образования искусственных ассоциаций на уроках окружающего мира является рисуночное письмо. Список литературы Гаврина С.Е. Развитие памяти. Тесты для детей 8-10 лет / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова. - М.: Академия, 2017. -18 с. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. - М.: Педагогическое общество России, 2019. - 142 с. Головей Л. А. Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати / Л.А. Головей. – Екатеринбург: У–Фактория, 2016. - 318 с. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика / С.Ю. Головин. - Минск: АСТ, 2020. – 167 с. Гоник И.Л. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС НОО: методические указания/ И.Л. Гоник, А.В. Фетисов. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2021. – 7 с. Давыдов В.В. Психическое развитие младших школьников: экспериментальное психологическое исследование / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика,2011. – 341 с. Джеймс У. Память [Электронный ресурс]. – Режим доступа: WWW.URL: https://clck.ru/33DJ8B. Дубровина И.В. Практическая психология образования: Учебное пособие / И. В. Дубровиной – СПб: Питер, 2014. – 296 с. Дубровина И.В. Об индивидуальных особенностях школьников / И.В. Дубровина. – М.: Знание, 2020. – 174 с. Иванов М.М. Техника эффективного запоминания в учёбе, деловом общении и повседневной жизни / М.М. Иванов. М. : АО «МЕНАТЕП – ИНФОРМ», 2016. – 247 с. Крысько В.Г. Психология и педагогика: схемы и комментарии/ В.Г. Крысько. - М.: ВЛАДОС - ПРЕСС, 2019. – 279 с. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. М.: ТЦ Сфера, 2018. – 142 с. Куприянович Л.И. Резервы улучшения памяти / Л.И. Куприянович. - М.: Наука, 2018. – 187 с. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 2020. - 73 с. Мещерякова Б.Г. Большой энциклопедический словарь. / Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. -СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2016. – 254 с. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста / Ю.В. Микадзе. – СПб: Питер, 2018. – 288 с. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития: учеб. пособие / С.К. Нартова - Бочавер, А.В. Потапова. - М.: Флинта: МПСИ, 2015. – 193 с. Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед учеб. заведений / Р.С. Немов. - М.: ВЛАДОС, 2017. – 312 с. Никитина Т.Б. Как развить хорошую память / Т.Б. Никитина. – М.: АСТ–ПРЕСС, 2016. - 169 с. Описание педагогической технологии «Рисуночное письмо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: WWW.URL: https://infourok.ru/opisanie-pedagogicheskoy-tehnologii-risunochnoe-pismo-795621.html. Петровский А.В. Общая психология / А.В. Петровский. - М.: Академия, 2017. – 99 с. Смирнов А.А. Избранные психологические труды / А.А. Смирнов. – М.: Педагогика, 2012. – 342 с. Теремов А.В. Рисуночное письмо как средство обучения / А.В. Теремов. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 211 с. Ткаченко М.А. Способы развития зрительной памяти в начальной школе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: WWW.URL: https://infourok.ru/sposobi-razvitiya-zritelnoy-pamyati-v-nachalnoy-shkole-635391.html Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 26.11.2013 №1241» Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального о7бщего образования (принят Минобрнауки Российской Федерации. Москва: ТЦ Сфера, 2021. Эльконин Д. Б. Психология обучения младших школьников. / Д. Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 2011. – 248 с. |