Семестровая работа по химии окружающей среды. Шпилевая К. Р. РХТ-349, вариант 16 (3). Семестровая работа

Скачать 347.77 Kb. Скачать 347.77 Kb.

|

|

Волгоградский государственный технический университет Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА Задача №1. Расчет рассеивания и анализ физико-химических превращений в атмосфере холодного выброса вредного (загрязняющего) вещества от организованного источника Задача №2. Построение зон аэродинамической тени и анализ физико-химических превращений в атмосфере выброса вредного (загрязняющего) вещества от низкого организованного источника Вариант 16 Выполнила: студентка группы РХТ – 349 Шпилевая Ксения Романовна Проверил: Кудашев Сергей Владимирович доцент, доктор химических наук Волгоград 2022 Задача №1. Расчет рассеивания и анализ физико-химических превращений в атмосфере холодного выброса вредного (загрязняющего) вещества от организованного источника. Задание на проектирование. Произвести расчеты максимальной приземной концентрации вредного (загрязняющего) вещества, опасного расстояния от источника выброса, предельно допустимого выброса вещества в атмосферу и минимальной высоты источника холодного выброса от организованного одиночного точечного источника с круглым устьем (труба), а также проанализировать физико-химические превращения (трансформацию) заданного вредного (загрязняющего) вещества в атмосфере. Таблица 1 – Исходные данные для задачи №1

Задание 1. Определение максимальных разовых концентраций от выбросов одиночного точечного источника. 1. Максимальная приземная разовая концентрация загрязняющего вещества  (мг/м3), при выбросе газовоздушной (пылегазовоздушной) смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра (мг/м3), при выбросе газовоздушной (пылегазовоздушной) смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра  на расстоянии от источника выброса на расстоянии от источника выброса  и определяется по формуле: и определяется по формуле: где  – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе (для Нижнего Поволжья – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе (для Нижнего Поволжья  ); );  – масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с; – масса загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;  – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющего вещества (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе ( – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющего вещества (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе ( = 1 – для газообразных загрязняющих веществ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм); = 1 – для газообразных загрязняющих веществ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм);  – безразмерный коэффициент, учитывающий условия выброса из устья источника выброса; – безразмерный коэффициент, учитывающий условия выброса из устья источника выброса;  – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (для ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км принимается – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (для ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км принимается  = 1); = 1);  – высота источника выброса, м. – высота источника выброса, м.2. Коэффициент  вычисляется по формуле: вычисляется по формуле: где  – диаметр устья источника выброса, м; – диаметр устья источника выброса, м;  – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с. – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с.3. Расход газовоздушной смеси  (м3/c) составляет: (м3/c) составляет: 4. Опасная скорость ветра  (м/с) составляет: (м/с) составляет: 5. Безразмерный коэффициент  вычисляется в зависимости от величины вычисляется в зависимости от величины  : : при при   при при   при при  6. Опасная скорость ветра  (м/с) на стандартном уровне флюгера (10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшая приземная концентрация загрязняющего вещества, определяется по формулам: (м/с) на стандартном уровне флюгера (10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшая приземная концентрация загрязняющего вещества, определяется по формулам: при при   при при   при при  7. Сравнить рассчитанную величину  (мг/м3) с требованиями, согласно которым значения наибольшей концентрации каждого вредного (загрязняющего) вещества в приземном слое атмосферы не должны превышать максимально разовой предельно допустимой концентрации данного вещества в атмосферном воздухе: (мг/м3) с требованиями, согласно которым значения наибольшей концентрации каждого вредного (загрязняющего) вещества в приземном слое атмосферы не должны превышать максимально разовой предельно допустимой концентрации данного вещества в атмосферном воздухе: где  – предельно допустимая концентрация вредного (загрязняющего) вещества в воздухе населенных мест максимально разовая, мг/м3 (СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (табл. 2); – предельно допустимая концентрация вредного (загрязняющего) вещества в воздухе населенных мест максимально разовая, мг/м3 (СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (табл. 2);  – фоновая концентрация вредного (загрязняющего) вещества в атмосфере, т. е. концентрация этого вещества без учета вклада данного источника выброса, мг/м3. – фоновая концентрация вредного (загрязняющего) вещества в атмосфере, т. е. концентрация этого вещества без учета вклада данного источника выброса, мг/м3.Рассчитываем расход газовоздушной смеси   Рассчитываем опасную скорость ветра  : : Вычисляем коэффициент  : : при при   Вычисляем опасную скорость ветра  на стандартном уровне флюгера (10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшая приземная концентрация загрязняющего вещества: на стандартном уровне флюгера (10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшая приземная концентрация загрязняющего вещества: при при   5) Вычисляем коэффициент  : : 6) Вычисляем величину  : : 7)    Задание 2. Определение опасного расстояния от источника выброса 8. Расстояние  (м) от источника выброса, на котором приземная концентрация загрязняющего вещества при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения (м) от источника выброса, на котором приземная концентрация загрязняющего вещества при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения  , определяется по формуле: , определяется по формуле: 9. Безразмерный коэффициент  находится по формулам: находится по формулам: при при   при при   при при  1) Определяем коэффициент  : : 2) Вычисляем величину  : : Задание 3. Определение предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферу 10. Предельно допустимый выброс вредного (загрязняющего) вещества в атмосферу ПДВ (г/с), при котором его максимальная концентрация в приземном слое воздуха не превышает ПДКм.р., определяется по формуле:  Вычисляем ПДВ:  Задание 4. Определение минимальной высоты источника выброса 11. Минимальная высота одиночного источника выброса (трубы)  (м) вычисляется из отношения: (м) вычисляется из отношения: Вычисляем  : : Таблица 2 – Исходные и расчетные параметры расчета рассеивания в атмосфере холодного выброса вредного (загрязняющего) вещества от организованного источника

Задание 5. Анализ физико-химических превращений (трансформации) вредного (загрязняющего) вещества в атмосфере Фотолитическое разложение муравьиной кислоты в ближней ультрафиолетовой области спектра приводит к радикалам:    Фрагментация молеклы с образованием устойчивых продуктов:  Рассмотрим продукты данных реакций с точки зрения влияния на состояние атмосферы. 1) Атомарный водород  это химический элемент который неустойчив почти сразу переходит в обычный водород, выделяя при этом тепло. это химический элемент который неустойчив почти сразу переходит в обычный водород, выделяя при этом тепло. Атомарный водород может реагировать с хлором с образованием соляной кислоты:  Молекулярный водород реагирует с кислородом с образованием воды:   является главным парниковвым газом. является главным парниковвым газом.С азотом молекулярный водород образует аммиак:  Аммиак также входит в число парниковых газов и относится к малым газовым составляющим атмосферы. Участвует в образовании гидропероксидного радикала:  где  и т. д. и т. д.Гидропероксидный радикал участвует в образовании пероксида водорода:  Перекись водорода имеет 2-й класс опасности и  . .2) Гидроксильный радикал  относится числу наиболее реакционноспособных частиц тропосферы. относится числу наиболее реакционноспособных частиц тропосферы.Он участвует в образоваии азотной кислоты:  Азотная кислота является компонентом кислотных дождей. Гидроксильный радикал может начать следующую цепочку реакций:     Данные реакции приводят к дальнейшему росту концентрации двуокиси азота (следовательно, к продолжению фотохимических процессов) и образованию альдегидов, которые в ходе дальнейших реакций могут превращаться в другие раздражающие глаза вещества, например, в пероксиацетилнитрат (ПАН) – CH3COO2NO2. Двуокись азота затрудняет дыхание. 3) Радикал  очень быстро превращается в радикал очень быстро превращается в радикал  : : Радикал  вступает в следующие реакции: вступает в следующие реакции:  Задача №2. Построение зон аэродинамической тени и анализ физико-химических превращений в атмосфере выброса вредного (загрязняющего) вещества от низкого организованного источника Таблица 3 – Исходные данные для задачи №2

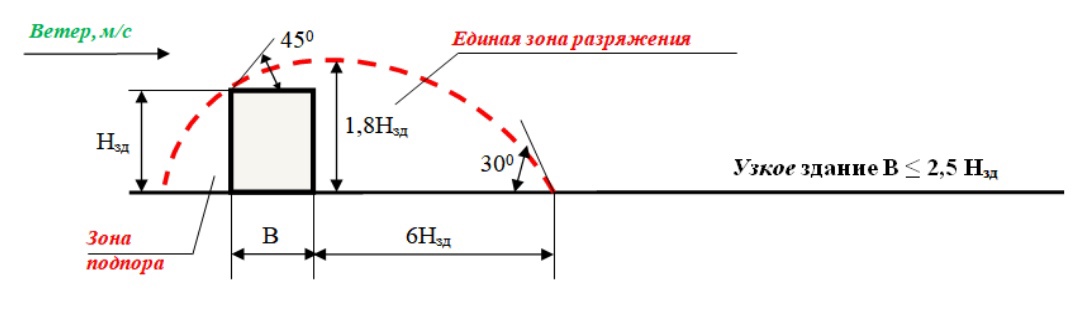

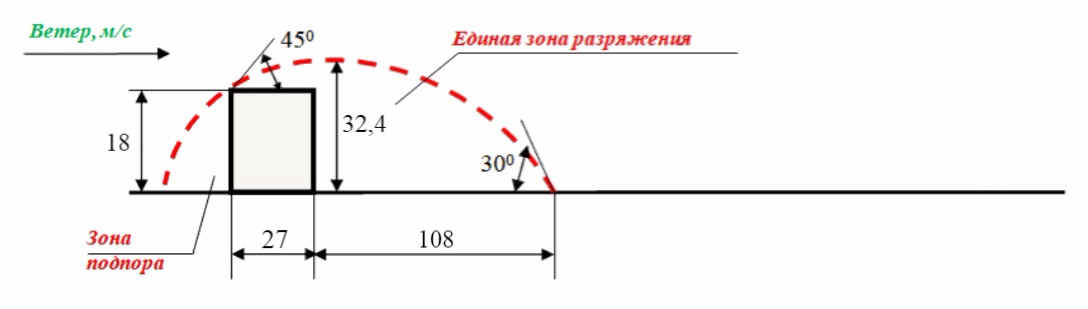

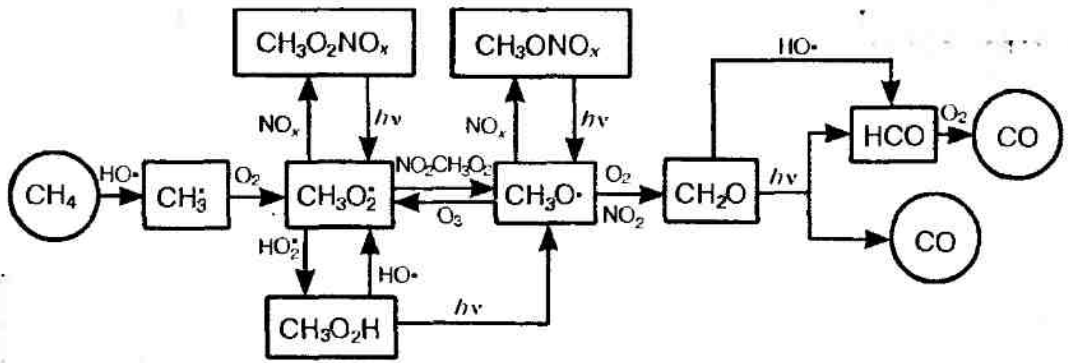

Задание 1. Определение границ зоны аэродинамической тени  Рисунок 1 – Построение и расчет зон аэродинамической тени при обтекании отдельно стоящего узкого здания Рассчитываем границы зон аэродинамической тени, используя привёдённую схему и наносим на неё получившиеся значения:  Рисунок 2 – Результаты расчёта ганиц зон аэродинамической тени при обтекании узкого здания Чтобы обеспечить снижение накопления вредных (загрязняющих) веществ в зоне аэродинамической тени необходимо установить вентиляционные устройства, такие как вытяжные шахты. Также для лесозащитной полосы следует выбирать породы деревьев, которые обладают поглотительными свойствами и устойчивостью по отношению к В(З)В. Задание 2. Анализ физико-химических превращений (трансформации) вредного (загрязняющего) вещества в атмосфере Рассмотрим реакции с участием фреона – 22, протекающие в атмосфере. Сток фреона – 22 с гидроксильным радикалом:  Фотолитический распад фреона – 22:  Рассмотрим превращения метана в атмосфере. Химическим стоком метана в тропосфере служит его реакция с гидроксилом. И общий итог зависит от содержания в воздухе легко легко окисляющегося монооксида азота. В «чистом» воздухе последовательность реакций такова:       Образовавшийся формальдегид относительно устойчив, однако взаимодействие его с гидроксильным радикалом (или фотолитический распад на радикалы) даёт начало новой последовательности реакций:     Также метан может запустить следующую цепочку реакций:     или     В присутствии NO общий результат окислениям метана сильно изменится:              Таким образом, в загрязнённом воздухе накапливаются озон и радикалы гидроксила, и окислительный потенциал воздуха увеличивается. При взаимодействии метоксильного и метилпероксидного радикалов с молекулами  могут образовываться так называемые «резервуарные газы»: могут образовываться так называемые «резервуарные газы»:  Впоследствии эти газы могут разлагаться светом на исходные компоненты либо выводиться на подстилающую поверхность по механизму сухого или влажного осаждения. Основные направления превращения промежуточных частиц при окислении метана приведены на рисунке 3.  Рисунок 3 – Основные направления превращений промежуточных частиц при окислении метана в атмосфере Дополнить эту схему можно реакциями, завершающимися образованием муравьиной кислоты:    Рассмотрим превращения метилвинилкетона в атмосфере. Распад метилвинилкетона:     |

, м/c

, м/c