Сестринское дело в гинекологии. Сестринский процесс при гинекологических оперативных вмешательствах

Скачать 1.75 Mb. Скачать 1.75 Mb.

|

|

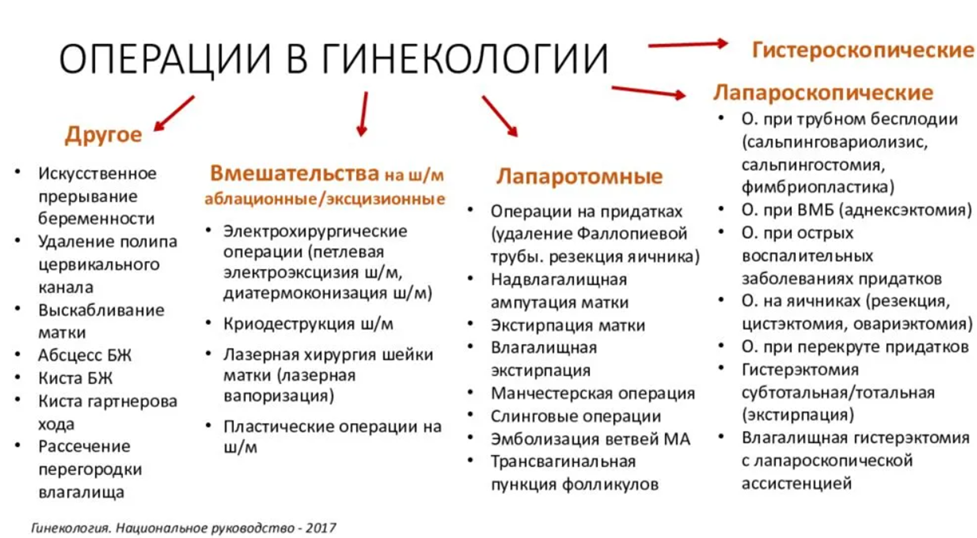

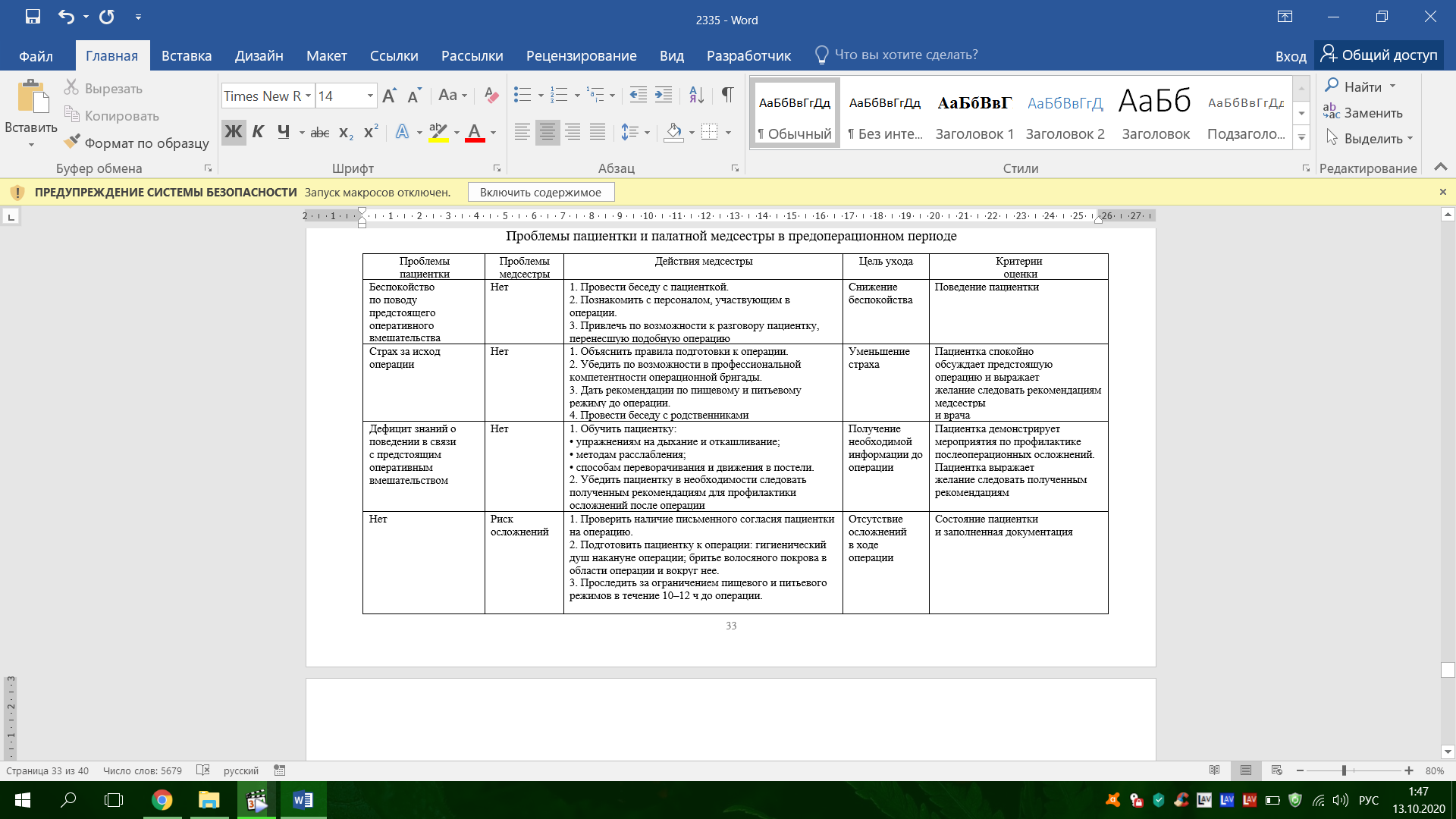

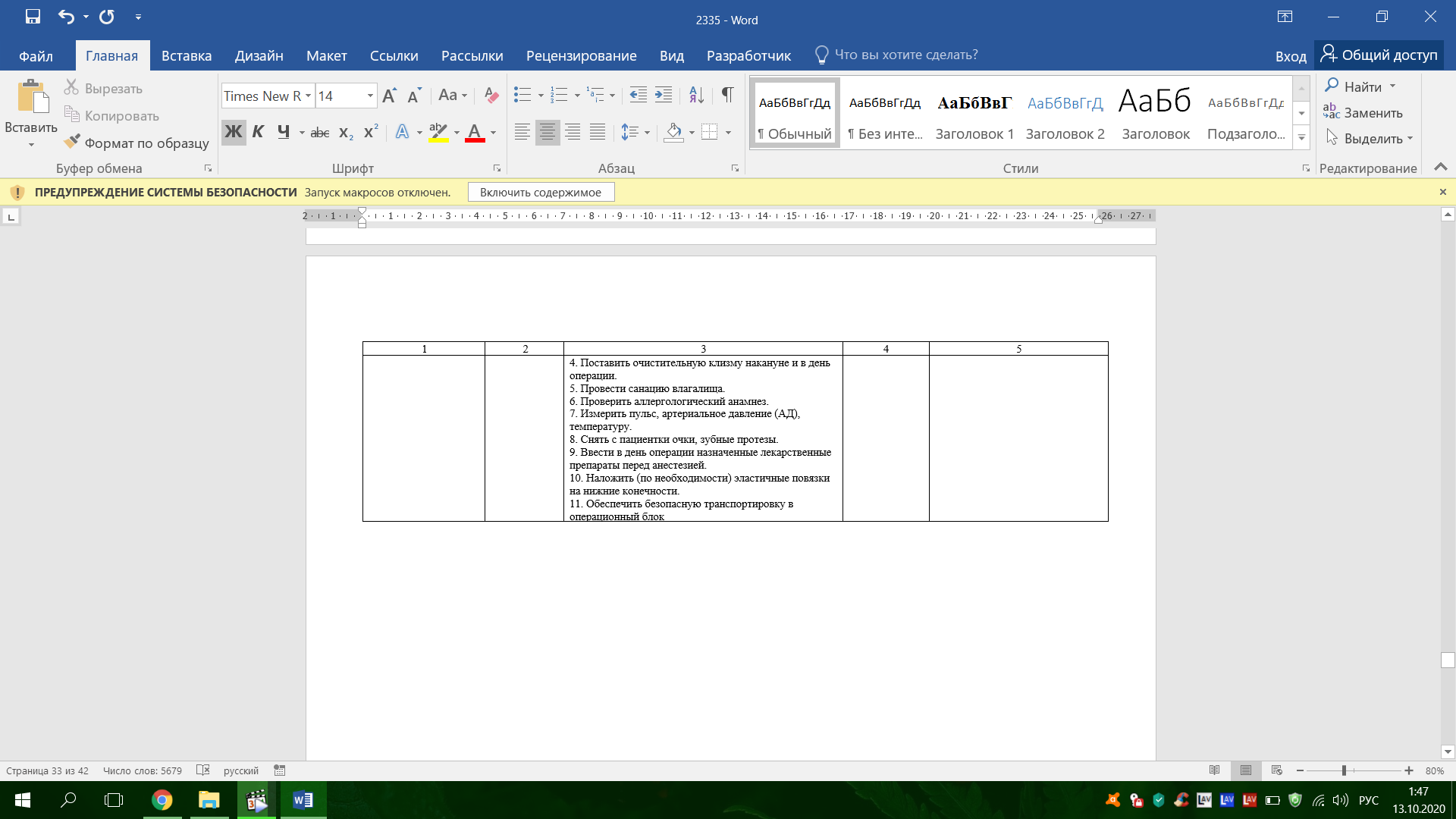

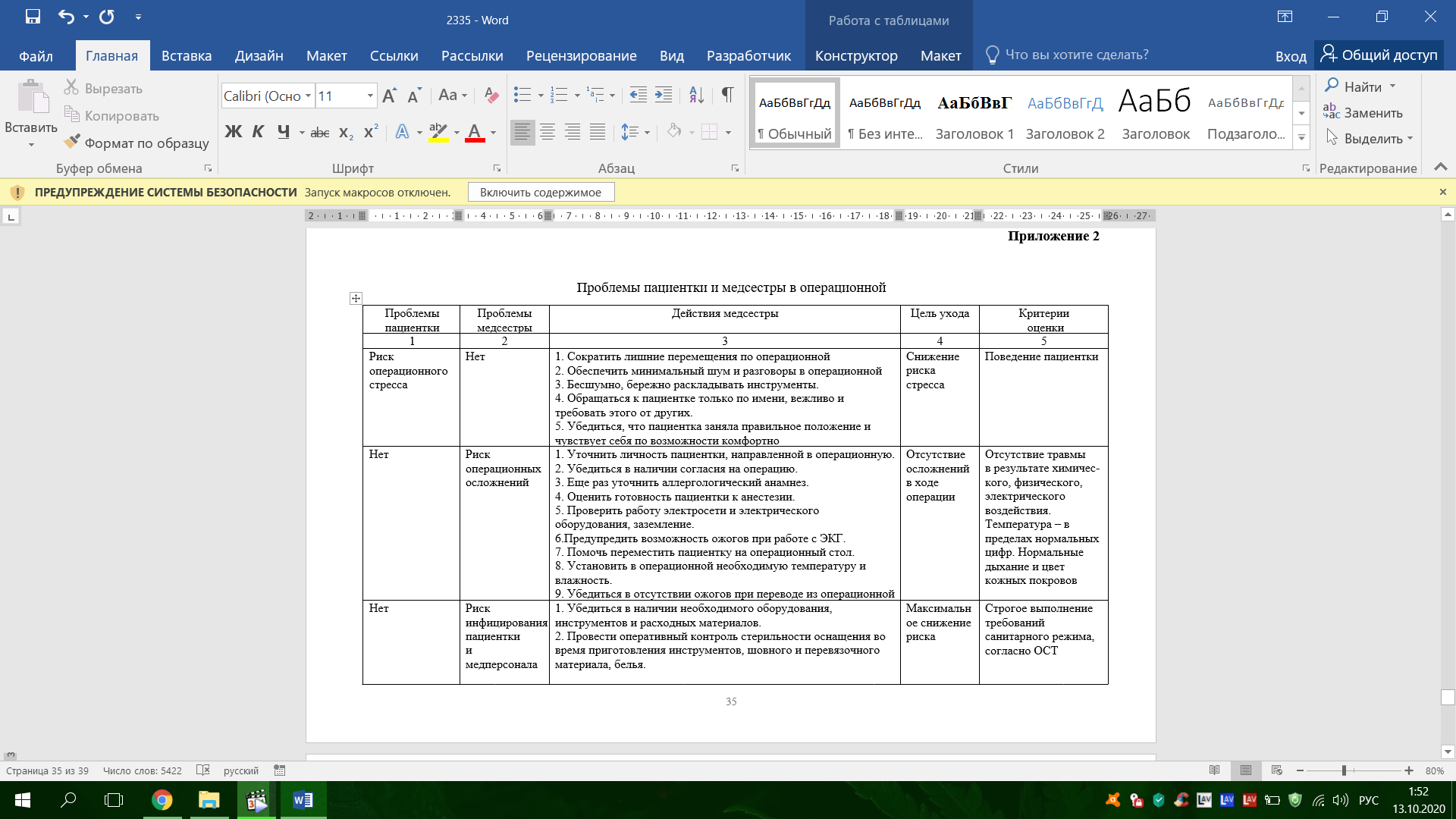

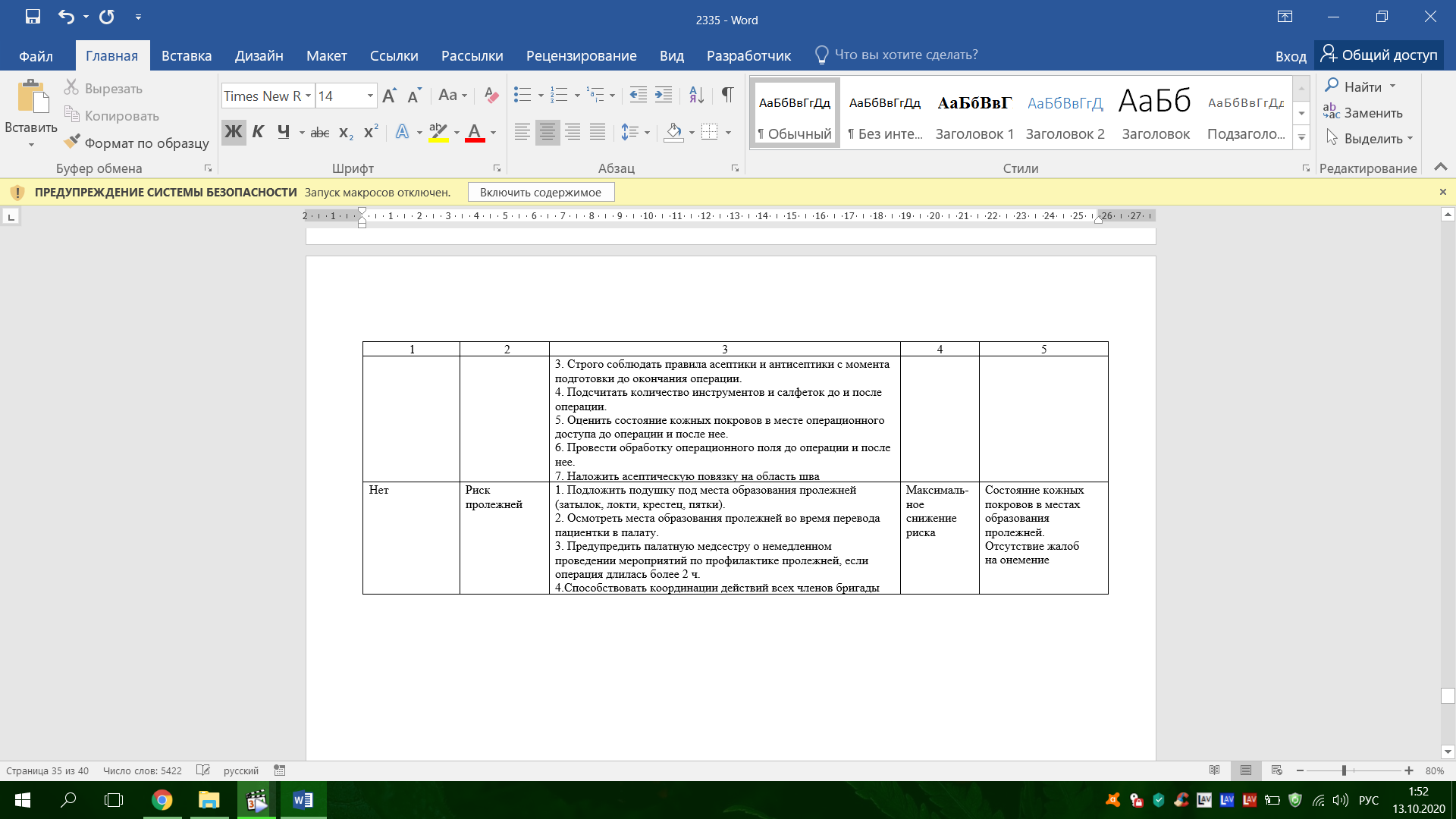

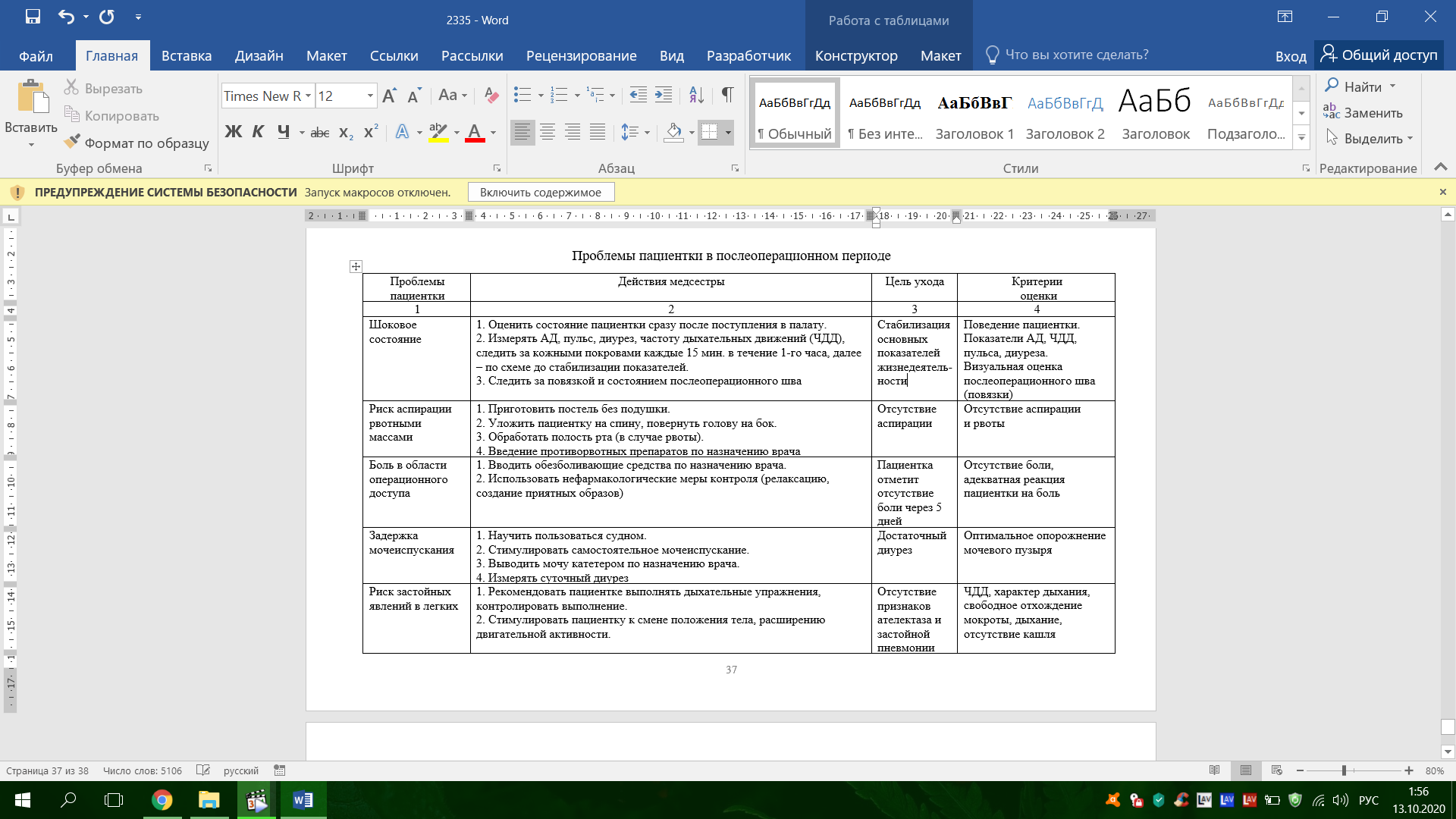

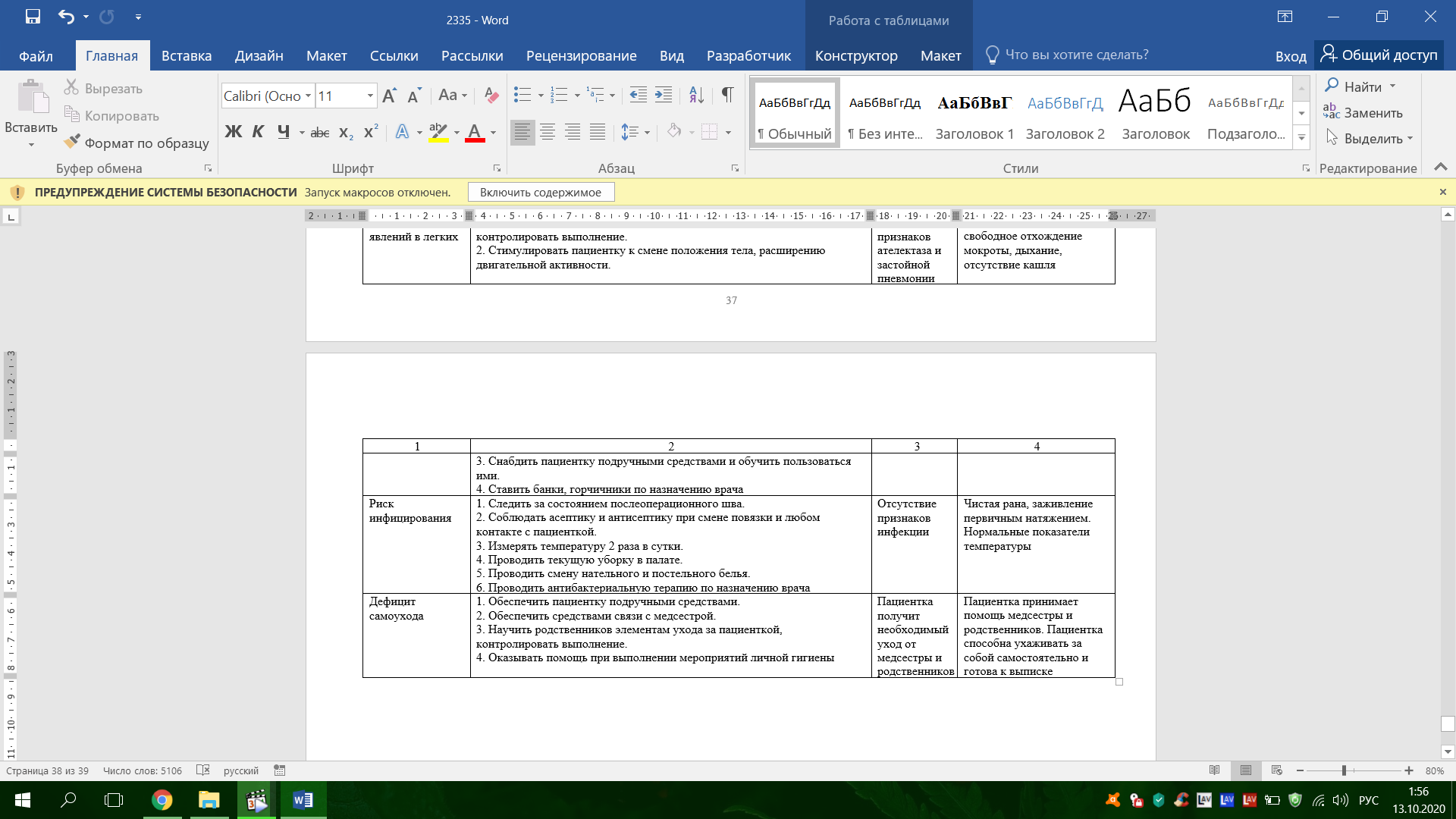

Тема: «Сестринский процесс при гинекологических оперативных вмешательствах» СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ГИНЕКОЛОГИИ 6 1.1 Понятие и сущность оперативных вмешательств в гинекологии 6 1.2 Сестринский процесс в оперативной гинекологии 11 ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОТДЕЛЕНИИ ГИНЕКОЛОГИИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 17 2.1 Материалы и методы исследования 17 2.2 Изучение проблем пациентов в предоперационном и послеоперационном периодах 19 2.3 Изучение анализа работы медицинской сестры 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29 Нами было проведено исследование по выбранной нами теме, где была поставлена цель-проанализировать объем лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых медсестрой в отношении пациенток операционного блока гинекологического отделения и разработать практические рекомендации, направленные на профилактику данного заболевания. Для достижения этой цели нами были сформулированы задачи, которые мы полностью выполнили. Цель нашего исследования полностью достигнута. 29 Проанализировав все вышеизложенное, на основании нашей исследовательской работы, можно сделать ВЫВОДЫ: 29 С целью оптимизации работы сестринского персонала администрации больницы можно сделать следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 30 1. Укомплектовать штат сотрудников и в связи с этим снизить нагрузки на медицинских работников. 30 2. Разработать алгоритмы деятельности медицинских сестер операционного блока. 30 3. Разработать программу увеличения мотивации сотрудников, включающую постоянное профессиональное обучение на рабочем месте, материальное стимулирование медицинских сестер, достигших наивысших результатов в своей деятельности и т. д. 30 4. Подготовить план обучения сестринского персонала по вопросам сестринской педагогики и психологии, формирования корпоративной этики и имиджа учреждения, а также этики взаимоотношений в коллективе. 30 5. Создать для медицинского персонала комнату психологической разгрузки, организовать консультации психолога и проведение групповых тренингов, целью которых является самосовершенствование личности, развитие чувства собственного достоинства, что сделает участников тренингов более спокойными, уверенными в себе, восприимчивыми к чувствам и потребностям пациентов; поможет наладить адекватные межличностные отношения, повысить свою коммуникабельность, способность эмпатически идентифицироваться с пациентами и их родственниками. Обращающимся к психологу за помощью сотрудникам рекомендовать проводить аутотренинги. 30 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 32 ПРИЛОЖЕНИЯ 34 ВВЕДЕНИЕАктуальность. В последнее время наблюдается неуклонный рост числа гинекологических заболеваний. Пренебрежение правилами гигиены, частые переохлаждения, аборты, и другие эндо- и экзогенные причины приводят к тому, что 90 % женщин России имеют нарушения со стороны половой сферы. Неправильное применение контрацептивных средств, снижение иммунитета, и, как следствие этого, стёртая клиника процесса являются причиной того, что женщина не придаёт должного внимания недомоганиям и предпочитает не обращаться за помощью и лечиться дома, что приводит к хронизации процесса, нарушению менструального цикла, различным осложнениям во время беременности, вплоть до выкидыша, бесплодию, раковым заболеваниям. Патологические процессы, происходящие в половых органах, нередко осложняются кровотечением. Последнее вызывает быстрое ухудшение состояния больной и при отсутствии немедленной медицинской помощи несёт угрозу для жизни. Для выполнения этого условия каждый медицинский работник должен быть готов не только выполнить стандартные действия, но и оценить индивидуальные особенности женщины, найти оптимальный способ лечения в условиях крайнего дефицита времени. Цель исследования - изучить и проанализировать организацию работы среднего медицинского персонала в отделении экстренной оперативной гинекологии. Предполагалось выполнить следующие задачи: 1. Изучить современную литературу по данной проблеме. 2. Изучить структуру и организацию работы оперативного блока отделения гинекологии больницы БУ «Новочебоксарский городской перинатальный центр». 3. Провести анализ деятельности медсестры операционного блока гинекологического отделения. 4. Разработать практические рекомендации по совершенствованию деятельности медицинской сестры в отделении гинекологии при оперативных вмешательствах. Объект исследования - деятельность медсестры при оперативных гинекологических вмешательствах. Предмет исследования - изучение медико-социальной проблемы здоровья женщин и анализ организации и оценка качества сестринской помощи женщинам при оперативных вмешательствах. Разработанность темы исследования: нами были изучены работы, посвященные изучению теоретических основ медико-социальных проблем здоровья женщин, причин возникновения и профилактики заболеваний, требующих оперативного вмешательства: Василевская Н.В., Грищенко В.И., Серов В.Н., мы изучили значимость сестринского процесса при наблюдении женщин с гинекологическими заболеваниями в работе, как например: Барыкин Н.В., Дуббиская Л.А. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные практические рекомендации можно использовать для улучшения деятельности медицинских сестер операционного блока гинекологического отделения. Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, а также необходимостью последовательного изложения материала, состоит из введения, двух глав, заключения, списка библиографической литературы, насчитывающей 15 источников. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ГИНЕКОЛОГИИ1.1 Понятие и сущность оперативных вмешательств в гинекологииОперации в гинекологии – это комплекс мероприятий, состоящих из перемещения и соединения тканей с помощью хирургических инструментов, проводимых с целью лечения и коррекции функций мочеполовой системы с использованием местного или общего наркоза [5]. Оперативное вмешательство – крайняя мера для достижения необходимого лечебного эффекта, так как всегда сопровождается травмированием тканей. В акушерско-гинекологической практике операции условно разделены на две группы: большое и малое оперативное вмешательство, характер которых зависит от поставленной цели [9]:  Рисунок 1 – Виды оперативных вмешательств Метод оперативного лечения зависит от места локализации очага воспаления и степени поражения тканей. На рис.2 представлены виды гинекологических операций.  Рисунок 2 - Виды операций в гинекологии Малые гинекологические операции и большие проводятся с целью лечения и диагностирования различных женских заболеваний органов малого таза и мочеполовой системы. Основная задача врача — не только избавить женщину от болезни, но и сохранить ее детородные функции, что порой требует от хирурга колоссальных сил и умений. В зависимости от вида оперативного вмешательства операции в гинекологии могут быть большими и малыми. Операции на матке, придатках, яичниках могут быть малыми и большими. Первый тип процедуры используется достаточно часто. Они не слишком травматичны, имеют минимум последствий и могут проводиться как под общим, так и под местным наркозом. Пациентка после операции восстанавливается всего за несколько дней. Во время реабилитации врачи рекомендуют некоторым женщинам принимать иммуностимуляторы, соблюдать правила гигиены. Во время малой гинекологической операции разрез брюшной полости не выполняется. Как правило, хирургический инструмент вводится непосредственно во влагалище. К малым операциям относятся: - выскабливание слизистой оболочки матки; - аборт (до 12 недель); - цервикоскопия (эндоскопические операции, цель которых – обследование. В первом случае центром внимания является церквильный канал, во втором – полость матки и маточные трубы); - гистероскопия (лечение эрозии шейки матки); - биопсия; - диатермокоагуляция [5]. Аборт выполняется по добровольному желанию пациентки или по медицинским показаниям. Такая операция проводится исключительно в первом триместре беременности. Для искусственного прерывания беременности могут использоваться различные методики – вакуумная, медикаментозная или операционное выскабливание. Последний тип аборта – самый сложный. После такой процедуры у пациентки могут возникнуть осложнения и побочные эффекты, которые крайне негативно отражаются на состоянии репродуктивной системы. Выскабливание также проводится для удаления слоя эндометрия в матке. Изъятый биоматериал медики отправляют на гистологическое исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз (эндометриоз, воспаление, новообразования, онкология). Процедура выскабливания занимает всего 15-30 минут, и чаще всего проводится под местной анестезией. Рассмотрим особенности других малых операций в гинекологии. Биопсия тканей. Хирург выполняет забор клеток или тканей матки. Такая процедура выполняется для диагностики различных гинекологических заболеваний. Для тщательной подготовки к биопсии медики рекомендуют на несколько дней отказаться от секса, не использовать тампоны и средства оральной контрацепции. За 10-12 часов до процедуры не принимайте пищу. Конизация. Операция проводится как для лечения, так и для диагностики различных патологий женской половой системы. Существует несколько методов проведения конизации – лазерный, ножевой и петлевой. Процедура выполняется через один день после окончания месячных. Занимает она совсем не много времени – всего 10-15 минут. После окончания операции пациентка чувствует незначительный дискомфорт, у нее могут наблюдаться выделения из влагалища с примесью крови. Никакой специальной подготовки к конизации не потребуется. Гистероскопия. Операция проводится при помощи специального прибора – эндоскопа. Во время процедуры медик может оценить состояние маки и фаллопиевых труб. Выполняется под местной или общей анестезией. Побочные эффекты после гистероскопии минимальные, пациентка восстанавливается очень быстро. Цервикоскопия – операция на шейке матки и цервикальном канале. Проводится для диагностики или устранения маточного кровотечения. Позволяет выявить полипы и эндометриоз. Диатермокоагуляция. Выполняется для эффективного прижигания эрозии в матке. Процедура очень простая и быстрая, занимает не более 20 минут. Может проводиться без обезболивания. В процессе прижигания пациентка ощущает только незначительный дискомфорт, острой боли нет. Большие операции в гинекологии предусматривают проведение процедуры, во время которой происходит разрез брюшной полости. Это достаточно сложные операции, которые могут иметь серьезные осложнения и последствия, требуют длительной реабилитации в стационаре. Полостная процедура проводится только под общим наркозом, и может длиться несколько часов. Назначается такая операция при серьезных заболевания половых органов женщины. После нее значительно возрастает риск развития бесплодия, поэтому применяется данный метод лечения только в крайних случаях, когда другие методы оказались не эффективными. Существует несколько типов больших гинекологических операций [9]. Лапароскопия. Во время такой операции в брюшную полость вводится специальный инструмент. Кожа не разрезается полностью, а лишь делается несколько глубоких проколов. Из-за этого период реабилитации пациентки значительно сокращается. У женщины очень редко возникают какие-либо осложнения после операции. Существует множество показаний к проведению лапароскопии. Среди них миома матки, заболевания яичников, спайки, хронические заболевания мочеполовой системы, внематочная беременность. К сожалению, лапароскопию можно проводить не всем пациенткам, так как эта процедура имеет ряд противопоказаний. Данная методика запрещена при наличии внутренних кровотечений, резких перепадах артериального давления, поражении спайками брюшной полости, после недавнего хирургического вмешательства. Игла лапароскопа вводится хирургом вслепую. Из-за этого проведение такой операции нужно доверять только опытному квалифицированному медику. Неосторожные действия могут привести к травмированию кишечника, мочевого пузыря, брюшной полости. Лапаротомия. Полостная операция в процессе которой хирург делает глубокий разрез от пупка до паха. Такая процедура очень травматична, требует длительной реабилитации, и проводится только в крайних случаях, когда лапароскопия запрещена. Показаниями для проведения лапаротомии является воспаление матки, киста яичника, осложнения во время беременности (кесарево сечение), внематочная беременность. Гинекологическая операционная для проведения лапаротомии должна быть идеально стерильной. При такой операции возрастает риск инфицирования внутренних органов. У пациентки может открыться сильное кровотечение. Успешная операция и реабилитация пациентки позволяют сохранить возможность зачатия и вынашивания ребенка. Самой сложной гинекологической операцией является удаление матки - гистерэктомия. Показание к проведению - наличие онкологического новообразования злокачественного характера в шейке матки (либо ее полости), сложная форма эндометриоза, миома. К гистерэктомии прибегают только в самых крайних случаях, когда нет шансов успешно использовать медикаментозное лечение. Миомэктомия - большая операция, которая делается с целью удаления доброкачественного новообразования. Маточное тело сохраняется, удаление касается только фиброматозных узловых образований. Данное хирургическое вмешательство может проводиться женщинам только в молодом возрасте. Оофорэктомия - полное удаление яичника. Данный вид хирургического вмешательства сродни мужской кастрации. Показания к проведению - киста на яичнике с опущением матки и влагалища либо их полное выпадение. По возможности хирург оставит часть яичника, чтобы в дальнейшем женщина имела возможность зачать ребенка. Оофорэктомия в возрасте от 40 лет и старше подразумевает удаление всего яичника, пораженного кистой. Гинекологические операции, которые выполняются вагинальным методом без повреждения брюшной стенки, сегодня пользуются большой популярностью. Такие процедуры не только позволяют избавиться от различных патологий половой системы, но и исправить некоторые дефекты влагалища. При определенных показаниях влагалищная операция на матке или яичниках может сочетаться с проведением лапароскопии. 1.2 Сестринский процесс в оперативной гинекологииВ настоящее время медсестра операционного блока гинекологического отделения перестала быть специалистом, который механически выполняет указания врача. В рамках внедрения такого нового понятия, как сестринский процесс, роль среднего медперсонала кардинально изменилась и ушла в сторону индивидуального ухода за каждым пациентом. В учебных пособиях по сестринскому делу медсестрам предлагаются знания о факторах риска, о проявлениях заболеваний и их осложнениях, о мерах профилактики заболеваний. Первое, что должна знать медсестра оперативного блока – это этапы оперативного вмешательства: предоперационный; операционный; послеоперационный. Предоперационный этап начинается с момента поступления пациентки в отделение гинекологии до начала оперативного вмешательства. Подготовка пациентки к операции осуществляются на двух этапах [8]: 1. Диагностический этап. Мероприятия этапа: уточнение диагноза больной; определение сопутствующих состояний и заболеваний; определение состояния основных жизненных систем и функций; установление показаний к вмешательству и его необходимых объемов. 2. На втором этапе проводится непосредственно подготовка больной к оперативному вмешательству. Направления работы: лечение основного заболевания и коррекция нарушенных потребностей; снижение возможных рисков и опасности осложнений. Длительность подготовки зависит от многих факторов и может длиться от нескольких минут до нескольких месяцев. При подготовке по направлению сестринское дело лекции для студентов отмечают роль медсестры в подготовке больной к оперативному вмешательству. Именно медсестра отвечает за подготовку к процедуре и ухаживает за больной после нее. Примеры подготовительных мероприятий: при планировании операций у женщин важно учитывать, что процедуру не проводят во время менструации; выявление очагов «дремлющей» инфекции; при наличии гнойников у пациентки операция откладывается до устранения причины воспалений. К задачам медсестры на подготовительном этапе относится проведение профилактических процедур. Они бывают двух видов [1]: 1. Общие. Направлены на создание комфортной психологической обстановки, в результате пациентка должна быть уверена в успешных результатах. Что может сделать медсестра: обеспечить пациентке полный покой; убедить больную в благополучном результате процедуры; объяснить пациентке, как будет проходить операция и почему она ей необходима; правильное хранить медицинские документы – они не должны быть доступны больной. 2. Специальные. Включают в себя проведение специальных процедур, связанных с проведением вмешательства на конкретном органе. Хирургическая медсестра начинает подготовку пациентки заранее: операции проводятся натощак, поэтому медсестра должна проследить, чтобы накануне больная не ужинала; перед вмешательством хирурга обязательна постановка очистительной клизмы; накануне пациентка должна принять ванну, медсестра помогает ей сменить нательное и постельное белье. Медицинская сестра вместе с медсестрой перевязочной под руководством врача участвует в подготовке больной к операции. Различают подготовку больной к плановой и экстренной операции. Для подготовки к экстренной операции обычно имеется очень мало времени (иногда минуты). Поэтому подготовительные мероприятия сводятся к самому необходимому. Сбривают волосы на лобке и наружных половых органах. Живот и наружные гениталии обмывают теплой водой с мылом (или водой пополам со спиртом), желудок промывают водой через зонд. Если больная не может самостоятельно помочиться перед операцией, то мочу выпускают катетером. Желательно взять также кровь на анализ, если позволяет время. Артериальное давление измеряет врач в процессе обследования больной. После указанной подготовки больную переодевают в чистое белье, подают на каталке в операционную под наблюдением медсестры[8]. Далее пациентку доставляют на каталке в операционную, медсестра сопровождает больную. Сестринский процесс включает полный объем работы медсестры в операционной. После подготовки всех инструментов и необходимого оснащения, медсестра с помощью санитара размещает пациентку на операционном столе. Далее необходимо ограничить операционное поле. Для этого используются одноразовые операционные комплекты или многоразовые простыни. Далее следует операционный этап. Медсестра операционного блока должна понимать риски, которые имеются при проведении операции для того, чтобы сообщить об этом пациентке. К факторам риска относятся следующие: - объем и экстренность; - состояние пациентки; возраст пациентки; - отсутствие необходимого медицинского оборудования; - продолжительность; квалификация хирурга и анестезиолога. В зависимости от наличия этих факторов выделяют пять ступеней риск: чрезвычайный, значительный, относительно умеренный, умеренный, незначительный. Одновременно с этим также существуют анестезиологические риски, которые необходимо учитывать. Медсестра операционного блока должна: - знать ход операции; - владеть техникой подачи необходимого врачу инструментария; - уметь предугадывать действия врача. От расторопности медсестры и того, как качественно она выполняет свои обязанности, во многом зависит микроклимат в операционной. Медлительность медсестры может вызвать раздражение у хирурга и повлиять на исход операции неблагоприятно. К послеоперационному периоду относится время после окончания операции до выздоровления пациентки. На этом этапе задача медперсонала – предотвратить развитие осложнений. Выделяется две послеоперационных фазы: сенсибилизация – реакция организма на всасывание белков, образующихся вследствие операционной травмы; десенбилизация – этап выздоровления, который наступает через 5-14 дней. Этот период может быть ранним и поздним: ранний период начинается на 5-10 сутки. У пациентки может появиться кровотечение, послеоперационный шок, рвота; на позднем периоде у пациентки проявляется несостоятельность швов, нагноение, появление гематом. Пациентки в тяжелом состоянии после операции на сутки помещаются в отделение реанимации, где присутствует система подачи кислорода, система связи и т.д. Если состояние пациента стабильно, в дальнейшем он переводится в обычную палату. При хорошем самочувствии после неполостных операций пациент может вставать с постели на следующий день. Специальность медсестры операционного отделения предполагает ее активный уход за пациенткой на послеоперационном периоде. Если уход будет недостаточно тщательным, у пациентки могут возникнуть цистит, абсцессы и инфильтраты. Сестринский уход за пациенткой после оперативного вмешательства осуществляет постовая медицинская сестра. Они проводят следующие мероприятия по уходу: - контролируют состояние раны; - проводят катетеризацию мочевого пузыря, - контролируют мочеиспускание пациентки; - проводят необходимые асептические мероприятия; - проводят профилактику пролежней – своевременно меняют постель, переворачивают больного, протирают его кожу спиртовым раствором; контролируют дренажи (проверка проходимости дренажей, функционирования активных дренажей). Специфическими процедурами для гинекологических больных, которые должна уметь выполнять постовая медсестра, являются [8]: - измерение ректальной температуры; - подмывание больных (туалет наружных гениталий - утренний и перед осмотром врача); - влагалищные спринцевания, души и ванночки, влагалищные тампоны, взятие мазков из влагалища, шейки матки, уретры. Обязанности медсестры хирургического отделения предполагают высокую ответственность. Работать в операционной труднее, чем в поликлинике или процедурном кабинете, и далеко не каждый медик способен с ним справиться. Однако эта работа позволяет чувствовать свою нужность и приносить пользу страдающим людям. Итак, изучив литературу и публикации по теме исследования можно сделать вывод, что гинекологические операции – это один из методов лечения заболеваний женской репродуктивной системы. Такие процедуры проводятся для устранения патологии, а также максимально возможного сохранения возможности успешного зачатия ребенка. В медицине различают большие и малые гинекологические операции. Каждый вид оперативного вмешательства имеет свои особенности, и используется при определенных медицинских показаниях. Велики роль и участие среднего медицинского персонала в процессе подготовки и проведения операции. Палатная сестра обязана готовить больных к гинекологическим осмотрам, процедурам и операциям. Медсестра должна знать особенности режима гинекологических больных и требовать его соблюдения. Успех операции зависит не только от того, насколько успешно она была проведена, но также и от того, насколько эффективным будет уход на послеоперационном периоде. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОТДЕЛЕНИИ ГИНЕКОЛОГИИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ2.1 Материалы и методы исследованияЦелью исследования были рекомендации по совершенствованию работы медицинской сестры в отделении оперативной гинекологии. Перед нами были поставлены следующие задачи исследования: 1. Провести литературный обзор по вопросам организации работы сестринского персонала при гинекологических операциях. 2. Провести анализ деятельности медсестры операционного блока гинекологического отделения. 3. Разработать практические рекомендации по совершенствованию деятельности медицинской сестры в отделении гинекологии при оперативных вмешательствах. База исследования – Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский медицинский центр». Перинатальный центр. Адрес: 429956, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова д.68. Сегодня в Новочебоксарском медицинском центре решается целый комплекс вопросов, начиная с планирования семьи и желания иметь здорового ребенка до его рождения, полноценного развития и роста. Созданы все условия, чтобы обратившиеся за помощью семейные пары могли стать счастливыми родителями, а дети рождались, развивались и росли здоровыми. Медицинской организацией представлен широкий диапазон медицинских услуг – от консультации врача до обследования и лечения в стационаре. БУ «Новочебоксарский городской перинатальный центр» состоит из акушерско-гинекологического стационара, в составе которого 6 отделений: родильное на 40 коек; отделение акушерской патологии беременности на 60 коек; гинекологическое на 75 коек; отделение новорожденных на 44 койки; анестезиолого-реанимационное на 3 койки; операционный блок; и женской консультации на 167 посещений в смену и 10 коек дневного стационара. Кроме того, в составе перинатального центра параклиническая служба: отделение ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория. В БУ «Новочебоксарский городской перинатальный центр» на конец первого полугодия 2019 года по штатному расписанию количество должностей - 350,75; фактическая численность работников – 294 чел. Из числа врачей и среднего медицинского персонала высшую квалификационную категорию имеют 75 человек; первую квалификационную категорию – 39 человек; вторую квалификационную категорию – 17 человек. Все работники имеют сертификаты специалиста. Гинекологическое отделение перинатального центра оказывает высокоспециализированную медицинскую помощь женскому населению г.Новочебоксарск. Отделение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием, что позволяет выполнять высокотехнологичные хирургические вмешательства на высоком уровне. Гинекологическое отделение имеет приемный покой и делится на 2 отделения: для больных нуждающихся в хирургических (операционная гинекология) и консервативных методах лечения. В состав отделения для оказания хирургической помощи входит операционный блок. Выделены койки для прерывания беременности. Современные технологии, высокая квалификация хирургов, новейшие методы оперативного лечения и оборудование в разы повышают эффективность операции, сокращают время пребывания пациентов в стационаре и время, необходимое на восстановительный период. Персонал отделения представляет собой коллектив высококвалифицированных медицинских специалистов. Для проведения анализа организации сестринской помощи женщинам с заболеваниями, требующими оперативного вмешательства было организовано и проведено анкетирование пациенток. Всего в опросах принимали участие 15 женщин. Анкета состояла из 18 вопросов, анкетирование проводилось в виде теста, с возможностью выбрать подходящий ответ на вопросы, анонимно. Также было проведено анкетирование операционных медицинских сестер. Целью опроса было исследовать организацию работы операционного блока. В опросе участвовали 25 респондентов. Вся информация, полученная в результате анкетирования, была обработана с помощью метода математической статистики – были рассчитаны средние показатели, а также долевые соотношения. Все результаты указаны в диаграммах. 2.2 Изучение проблем пациентов в предоперационном и послеоперационном периодахНа основании анализа анкет были получены следующие результаты: Возрастная категория случайно выбранных женщин колебался от 19 до 58 лет. Одной пациентке (7%) было 19 лет, двоим (13%) от 20 до 30 лет, возраст пяти пациенток (33%) был от 30 до 40 лет, оставшиеся семь пациенток (47%) были в возрасте старше 40 лет (рис.3). Это говорит о том, что заболевания, требующие оперативного вмешательства, идут к «омоложению».  Рисунок 3 - Диаграмма возрастной категории исследуемых пациенток Жалобы, с которыми впервые пациентки обратились к врачу были разнообразны, но в то же время были варианты, которые беспокоили почти каждую вторую или в сочетании с другими жалобами (рис.4).  Рисунок 4 - Диаграмма жалоб, с которыми пациентки обратились впервые к врачу-гинекологу Наибольший процент (31%) жалоб был на длительные и обильные менструации. 22 % пациенток ответили, как боли во время менструации, межменструальные кровотечения выбрали 21 % пациенток, боли в пояснице и внизу живота – 18 %. Наименьший процент (8%) – учащенное мочеиспускание. На вопрос о наличии сопутствующих гинекологических заболеваний положительный ответ дали больше половины женщин, а именно 10 человек из 15. Идентификация флоры с помощью полимеразой цепной реакции выявила наличие в миоматозных узлах специфические фрагменты ДНК хламидий, микоплазм и уреаплазм, даже при их отсутствии в нижележащих отделах половых путей перед операцией. Триггерную роль в развитии патологий может играть герпесвирусная инфекция. По результатам нашего исследования наличие инфекций оказалось у 9 женщин, что составляет 60%. Рассматривая соматические болезни при заболеваниях, требующих хирургического вмешательства, варикозное расширение вен занимало первое место среди перечисленных, этот вариант ответа выбрали 7 женщин (46%), гипертоническая болезнь и ожирение – были поровну (рис.5).  Рисунок 5 - Диаграмма экстрагенитальных заболеваний На момент исследования у 11 женщин выяснилось, что в анамнезе уже была беременность, благополучно закончившаяся родами. Основной причиной возникновения осложнений является аборт, вследствие ранней половой жизни и отсутствием информации у населения о методах контрацепции. Некоторые даже не подозревают об осложнениях данной операции. По результатам нашего исследования, у 63% исследуемых пациентов были аборты, что могло быть главной причиной заболевания. По результатам нашего исследования, мы видим, что до образования заболевания, требующего оперативного вмешательства пациентка уже была подвергнута инструментальным вмешательствам. У 5-ти пациентов было выскабливание слизистой полости матки, у 3 – гистероскопия, у 1 – гидросонография. Наследственность также имеет немаловажное влияние на возможность развития патологии у женщины. Результат о наличии заболевания у близких родственников показал, что у 8 пациенток (53%) наследственный фактор сыграл свою роль, у 7 пациенток (47%) наследственность не отягощена. Также по результатам анкетирования проведена оценка качества оказания медицинской помощи в отделении. Работой медицинских сестер были удовлетворены 93% больных, 3% – не вполне удовлетворены, 4% – не удовлетворены. Пациенты оценивают качество медицинской помощи не только по профессиональным данным медицинского персонала, но и по уровню общения с ними. Так, среди отрицательных моментов со стороны медицинских сестер, пациенты в 9% случаев назвали недостаточное внимание к ним, в 4% нетактичное обращение, в 2% недостаточную квалификацию, в 1% несвоевременность выполнения врачебных назначений. Большую значимость в работе медицинских сестер имеют и манипуляционные навыки. При оценке техники владения манипуляциями и процедурами среднего медицинского персонала более половины опрошенных (65%) назвали ее высокой, треть больных (31%) – средней, 4% оценили ее как низкую. Постинъекционные осложнения отмечены в 1% случаев. БУ «Новочебоксарский городской перинатальный центр» разработан алгоритм действий сестринского персонала при гинекологических операциях с обоснованием этих действий в предоперационном, операционном и послеоперационном периодах. При поступлении пациентки на оперативное лечение палатная медсестра знакомится с ней, собирает, оценивает, обобщает и анализирует полученную информацию. В подготовке к операции и послеоперационном уходе участвуют палатные и операционные медсестры. Операционные медсестры несут ответственность за обеспечение сестринской помощи пациентке на всех этапах: перед операцией, во время операции и после нее. Для систематизации сестринской деятельности в гинекологическом отделении используют стандартные формы медицинской документации: лист осмотра пациентки при поступлении на операцию; лист сестринского ухода и наблюдения за пациенткой в послеоперационном периоде; документирование оперативного процесса (для операционной медсестры); проблемы пациентки и палатной медсестры в предоперационном периоде (Приложение 1); проблемы пациентки и операционной медсестры в операционной (Приложение 2); проблемы пациентки и палатной медсестры в послеоперационном периоде (Приложение 3). Представим кратко проблемы операционной медсестры и пациентки (рис.6)  Рисунок 6 – Организация ухода В связи с внедрением в практику специфических операций операционные медсестры наряду с хирургами совершенствуют свои знания и умения. Поэтому далее проведем анализ работы медсестры операционного блока БУ «Новочебоксарский городской перинатальный центр». 2.3 Изучение анализа работы медицинской сестрыСтаж работы медицинских сестер, участвующих в опросе, в основном составляет от 5 до 10 лет (44 %). 28 % медсестер имеют стаж работы от 11 до 20 лет. Достаточно высокий процент медсестер с маленьким стажем работы до 5 лет – 24 %, 4 % респондентов имеют стаж работы более 20 лет. Основную часть (70%) составляют медицинские сестры в возрасте от 26 до 45 лет. Медперсонала в возрасте до 25 лет – 10%, в возрасте от 46 до 55 лет – 17% и более 55 лет – 3%. От подготовки, квалификации, профессионализма, компетентности медицинских сестер зависит работа отделения и положение в здравоохранении в целом. Большая часть респондентов не имеют квалификационной категории (48%), высшую квалификацию имеют 24 % респондентов, первую категорию – 20 % респондентов и вторую категорию – 8%. Большинство опрошенных (90%) занимают на основном месте работы полторы ставки, и только 10% работают на одну ставку. Кроме того, 20% медсестер имеют, кроме основной, и дополнительную работу по специальности. Нами изучены затраты рабочего времени медсестер операционного блока. Установлено, что 60 % рабочего времени затрачивается на непосредственное участие в операции, 15 % времени требуется на заполнение медицинской документации (рис. 7).  Рисунок 7 - Затраты рабочего времени операционных медсестер Это свидетельствует о очень высокой востребованности сестринской профессиональной квалификации. В ходе опроса нами установлено, что 20% медсестер удовлетворены своей работой не в полной мере, а 80% не удовлетворены ею совсем; также все опрошенные считают профессию медсестры непрестижной на сегодняшний день. Неудовлетворенность местом работы возникает, прежде всего, из-за низкой заработной платы и недостаточного уровня организации труда (рис.8).  Рисунок 8 – Причины неудовлетворенности работой медицинских сестер Основные причины неудовлетворенности организацией труда показаны на рис.9. Основными причинами неудовлетворенности организацией труда медсестры назвали следующие: большая нагрузка и ее неравномерность (76%), высокий риск заражения инфекционными заболеваниями (10%), повышенная ответственность (14%).  Рисунок 9 – Причины неудовлетворенности организации труда медицинских сестер В организации своей работы медицинские сестры отметили ряд проблем: неумение рационально использовать время (36,7%), трудная адаптация к нововведениям (30%), склонность избегать конфликтных ситуаций (20%), неумение бороться со стрессами (13,3%). Медицинские сестры оценили работу своих коллег следующим образом (рис. 10): Большая часть медицинских сестер (44 %) оценивают работу своих коллег как хорошую, 26% хотят лучше, и всего 4% отметили как плохую. 26% медсестер затруднились с ответом.  Рисунок 10 – Оценка работы медработников, по мнению медсестер Итак, во второй главе нами проведено исследование деятельности медсестры операционного блока БУ Чувашской Республики «Новочебоксарский медицинский центр». Перинатальный центр. Для это проведено анкетирование как пациентов, так и сестринского персонала. По результатам анкетирования были выявлены следующие проблемы: неукомплектованность кадрами, низкая квалификация работников, выполнение работ сверх нормы. В связи с этим необходима разработка практических рекомендаций по их устранению. ЗАКЛЮЧЕНИЕПроанализировав все вышеизложенное, на основании нашей исследовательской работы, можно сделать ВЫВОДЫ:1. Изучив современную литературу, мы выяснили, что практическая значимость данной работы заключается в том, что она показывает важность роли медсестры в подготовке и проведении оперативного вмешательства, а также послеоперационном периоде. Может показаться, что медицинская сестра всего лишь помогает хирургу во время операции. Однако нельзя недооценивать важность ее работы. Именно от медсестры, которая должна подготовить пациента к операции и обеспечить все необходимое для вмешательства, порой зависит успех операции. Благодаря квалифицированной ассистентке хирург может сосредоточиться на своей работе и не отвлекаться на поиск того, что ему нужно для работы. Интересно, что молодые хирурги порой даже спрашивают совета у опытных медсестер, которые во время своей работы успевают увидеть сотни операций. Быстрое восстановление и реабилитация пациентки после оперативного вмешательства также заслуга медицинской сестры. 2. Проведенный социологический опрос позволил установить, что в операционном блоке работают медицинские сестры с невысоким стажем работы и не имеющими квалификационной категории. В итоге анкетирования установлено, что медицинские сестры в той или иной степени не удовлетворены своей работой, в первую очередь заработной платой и организацией труда. Основными негативными факторами в работе медсестер являются неумение рационально использовать время, трудная адаптация к нововведениям, склонность избегать конфликтных ситуаций, неумение бороться со стрессами. Операционные медсестры имеют психотравмирующие факторы, которые могут приводить к развитию синдрома эмоционального выгорания. Этот синдром рассматривают как следствие производственных стрессов, процесса дезадаптации к рабочему месту или профессиональным обязанностям. В связи с этим необходимо более рационально организовывать работу операционных медсестер, проводить психологические тренинги. С целью оптимизации работы сестринского персонала администрации больницы можно сделать следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:1. Укомплектовать штат сотрудников и в связи с этим снизить нагрузки на медицинских работников.2. Разработать алгоритмы деятельности медицинских сестер операционного блока.3. Разработать программу увеличения мотивации сотрудников, включающую постоянное профессиональное обучение на рабочем месте, материальное стимулирование медицинских сестер, достигших наивысших результатов в своей деятельности и т. д. 4. Подготовить план обучения сестринского персонала по вопросам сестринской педагогики и психологии, формирования корпоративной этики и имиджа учреждения, а также этики взаимоотношений в коллективе. 5. Создать для медицинского персонала комнату психологической разгрузки, организовать консультации психолога и проведение групповых тренингов, целью которых является самосовершенствование личности, развитие чувства собственного достоинства, что сделает участников тренингов более спокойными, уверенными в себе, восприимчивыми к чувствам и потребностям пациентов; поможет наладить адекватные межличностные отношения, повысить свою коммуникабельность, способность эмпатически идентифицироваться с пациентами и их родственниками. Обращающимся к психологу за помощью сотрудникам рекомендовать проводить аутотренинги.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫБарыкин Н.В. Сестринская роль в гинекологии // Сестринское дело. – 2012. – №3. – 47 с. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - М.: Медицина, 2012. – 304 с. Василевская Л.Н., Грищенко В.И. Гинекология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. Дубисская Л.А., Филинов А.Г., Брагина Л.Б. Медико-социальные проблемы сохранения репродуктивного здоровья женщин. – М.: Иваново, 2017. – 112 с. Дубинская Е. Д. Оперативная гинекология: учебное пособие / Е.Д. Дубинская, А.Э. Тер-Овакимян, А.Г. Косаченко; под редакцией А.С. Гаспарова. – М.: Российский ун-т дружбы народов, 2018. – 229 с. Евсеев М.А. Уход за больными в хирургической клинике: учеб. пособие / М.А. Евсеев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 192 с. Касапов К.И., Некрасов А.Ю., Величко Е.А. Социологический опрос пациентов хирургического профиля как инструмент изучения удовлетворенности оказываемой медицинской помощи // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2017. – №4. – С. 38-42 Котова И.С. Медсестра гинекологического отделения с общим операционным блоком в многопрофильном стационаре // Медицинская сестра. Профессия: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 21-25. Кулаков В.И. Руководство по оперативной гинекологии / В. И. Кулаков, Н.Д. Селезнева, С.Е. Белоглазова. - М.: Медицина – 2015. – 203 с. Мухина С.А., Тарновская И.И Теоретические основы сестринского дела. - М.: - ГЭОТАР - Медиа, 2016. – 615 с. Серов В.Н. Акушерство и гинекология / В.Н. Серов, Г.Т. Сухих. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 274 с Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: практикум / И.К. Славянова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 288 c. Тихомиров А.Л. Практическая гинекология: руководство для врачей / А.Л. Тихомиров, Д.М. Лубнин. - М: ООО «Медицинское информационное агентство», 2014. – 180 с. Уилсон П. Гинекологические заболевания / П. Уилсон. – М.: Медицина, 2017. – 344 с. Яромич И.В. Сестринское дело: Учебное пособие / И.В. Яромич. – М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век, 2015. – 464с. ПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1 Проблемы пациентки и палатной медсестры в предоперационном периоде   Приложение 2 Проблемы пациентки и медсестры в операционной   Приложение 3 Проблемы пациентки в послеоперационном периоде   |