Анатомо-физиологические особенности собак. Содержание Занятие 1 Скелет собаки. Определение возраста собаки по зубам

Скачать 1.4 Mb. Скачать 1.4 Mb.

|

|

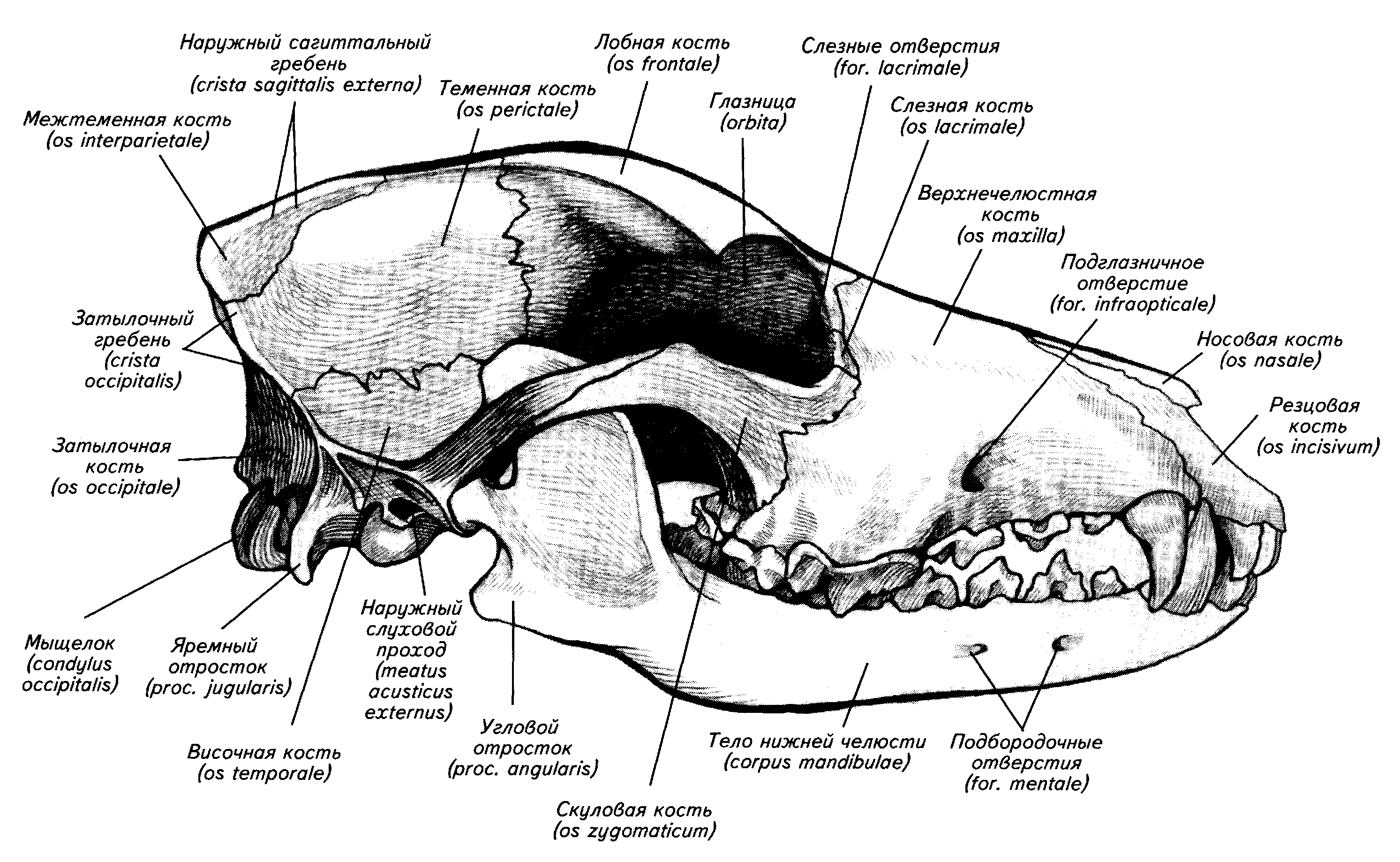

Содержание Занятие № 1 Скелет собаки. Определение возраста собаки по зубам 2 Занятие № 2 Особенности мышечной системы собак 7 Занятие № 3 Кожа и её производные. Типы шерстного покрова у собак 13 Занятие № 4 Органы пищеварительной и дыхательной систем у собак 17 Занятие № 5 Мочеполовой аппарат собак 23 Занятие № 6 Объединяющие системы. Развитие щенков 28 Занятие № 7 Промеры собак. Определение индексов. Типы конституции 32 Занятия № 8-9 Породы собак 39 Занятие № 10 Основные приёмы ухода за собаками. Доврачебная ветеринарная помощь 49 Занятие № 11 Кормление собак. Составление пищевых рационов 54 Рекомендуемая литература 63 Занятие № 1 Тема: «СКЕЛЕТ СОБАКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА СОБАКИ ПО ЗУБАМ» Цель занятия: Изучить анатомо-физиологические особенности скелета собак, соединений костей, определение возраста по зубам. Материалы и оборудование: Скелет собаки. Череп. Зубы.  Рисунок 1 - Скелет собаки Скелет (рис. 1) является основой тела и носителем и защитой мягких тканей, комплексом рычагов разнообразных движений. Череп (cranium) - головная часть осевого скелета, cлужащая вместилищем головного мозга, органов ротовой и носовой полостей, а также органов чувств: зрения, обоняния и слуха. Условной плоскостью, проведенной через передние края глазниц, череп делится на мозговой и лицевой отделы. Череп собаки (рис. 2) имеет следующие особенности строения:

Рисунок 2 - Череп собаки Череп собак по форме чрезвычайно разнообразен. Встречаются собаки длинноголовые - долихоцефалы (дог, борзые), короткоголовые - брахиоцефалы (мопс, бульдог) и с головой умеренной длины (овчарки, пинчеры). У короткомордых собак в связи с укорочением лицевого отдела затруднено дыхание. Колебания длины зависят, в основном, от размеров лицевого отдела черепа. Доля мозгового отдела от общей длины черепа составляет 37-63 % в зависимости от породы. Мозговой отдел черепа на уровне скуловых дуг у длинноголовых собак уже, чем у короткоголовых, наружный сагиттальный гребень развит сильнее, а профиль лба и носа слегка вогнут. Важно подчеркнуть, что череп собак претерпевает существенные изменения в процессе развития. Так, у новорожденных щенков пространство между костями заполнено соединительной тканью. Формирование швов заканчивается в среднем к 1,5 годам. Зубы (dentes). Смена зубов. Зубы собаки короткокоронковые, располагаются в альвеолах резцовых, верхнечелюстных и нижнечелюстных костей. Коронка сверху покрыта эмалью, корень – цементом. У щенка насчитывается 24-32 молочных зуба - dentes decidui (12 резцов, 4 клыка и 8-16 премоляров), у зрелого животного - 42 постоянных зуба - dentes permanentes (12 резцов, 4 клыка, 16 премоляров, 10 моляров). У взрослых животных на каждой половине челюсти имеется по 3 постоянных резца (зацеп, средний, окраек), по 1 клыку и по 4 ложнокоренных зуба (премоляра) и моляры: на верхней челюсти - по 2, на нижней - по 3. Шейки зубов хорошо выражены, ясно выделяется поясок основания коронки, а сама коронка несет зубцы. Средний зубец самый крупный. Величина резцов от зацепа к окрайку увеличивается. Клыки конические. Коренные зубы хорошо развиты. На нижней челюсти первый моляр, а на верхней - четвертый премоляр, расположенный над первым моляром, очень сильно развиты и получили название плотоядных (секущих) зубов. Первый нижний премоляр небольшой с одним зубцом называется волчьим зубом. Возрастные изменения зубов проявляются в сроках прорезываения молочных зубов, затем при росте и смене их на постоянные зубы, росте и стирании постоянных зубов (табл. 1). Таблица 1 - Сроки прорезывания молочных зубов и их смена на постоянные у собак

Форма смыкания зубов у собак называется прикусом, правильность которого для каждой породы определена соответствующим стандартом. Если верхние резцы прикрывают нижние, прикус называется ножницеобразным. Если режущие поверхности верхних и нижних резцов примыкают друг к другу, прикус называется клещеобразным или прямым. Когда нижняя челюсть короче верхней и между зубами остаётся промежуток, то образуется недокус (прогнатия). Если нижняя челюсть длиннее верхней, образуется перекус или бульдожий прикус. Позвоночный столб (columna vertebralis) Позвоночный столб собак состоит из 7 шейных (v.cervicales), 13 грудных (v. thoracales), 7 поясничных (v. lumbales), 3 сросшихся крестцовых (v. sacrales - os sacrum) и 20-23 хвостовых позвонков (v. caudales). В шейном отделе головки тел типичных позвонков скошены. Крылья атланта загнуты назад. Гребень осевого позвонка зависает над атлантом. Грудная клетка (thorax) образуется 13 грудными позвонками, ребрами и грудиной. Грудная клетка имеет бочкообразную форму из-за хорошо выраженной изогнутости ребер. 9 пар истиных ребер присоединены реберными хрящами к грудной кости, а 4 пары ложных - образуют хрящевую реберную дугу. Ребра (costa) у собак узкие, межреберные промежутки широкие. Грудина узкая, длинная. В местах соединения сегменто утолщена и имеет реберные вырезки. Рукоятка выступает впереди закрепления первой пары ребер. Поясничный отдел позвоночника довольно длинный. Поперечнореберные отростки направлены краниовентрально. Крестец является прочной опорой для костей таза и конечностей. Хвостовые позвонки являются местом закрепления хвостовых мышц. На первых 5-8 хвостовых позвонках имеются гемальные дуги, формирующие канал для вентральной хвостовой артерии. Крестцовая кость, тазовые кости и первые два хвостовых позвонка образуют остов крупа - важного экстерьерного параметра собак. Наклон крупа к горизонтали должен быть около 30 %, его изменение коррелирует с длиной тазовых конечностей. Короткий круп приводит к их слабости, увеличение угла наклона - к снижению продуктивности поступательных движений, деформации поясницы, саблевидному подставу тазовых конечностей под себя, а его уменьшение - к прямому поставу конечностей. В процессе онтогенеза позвоночного столба можно выделить несколько этапов:Формирование и активный рост до физиологической зрелости в 1,5 года. На этом этапе происходит окостенение структур и формирование пропорций.

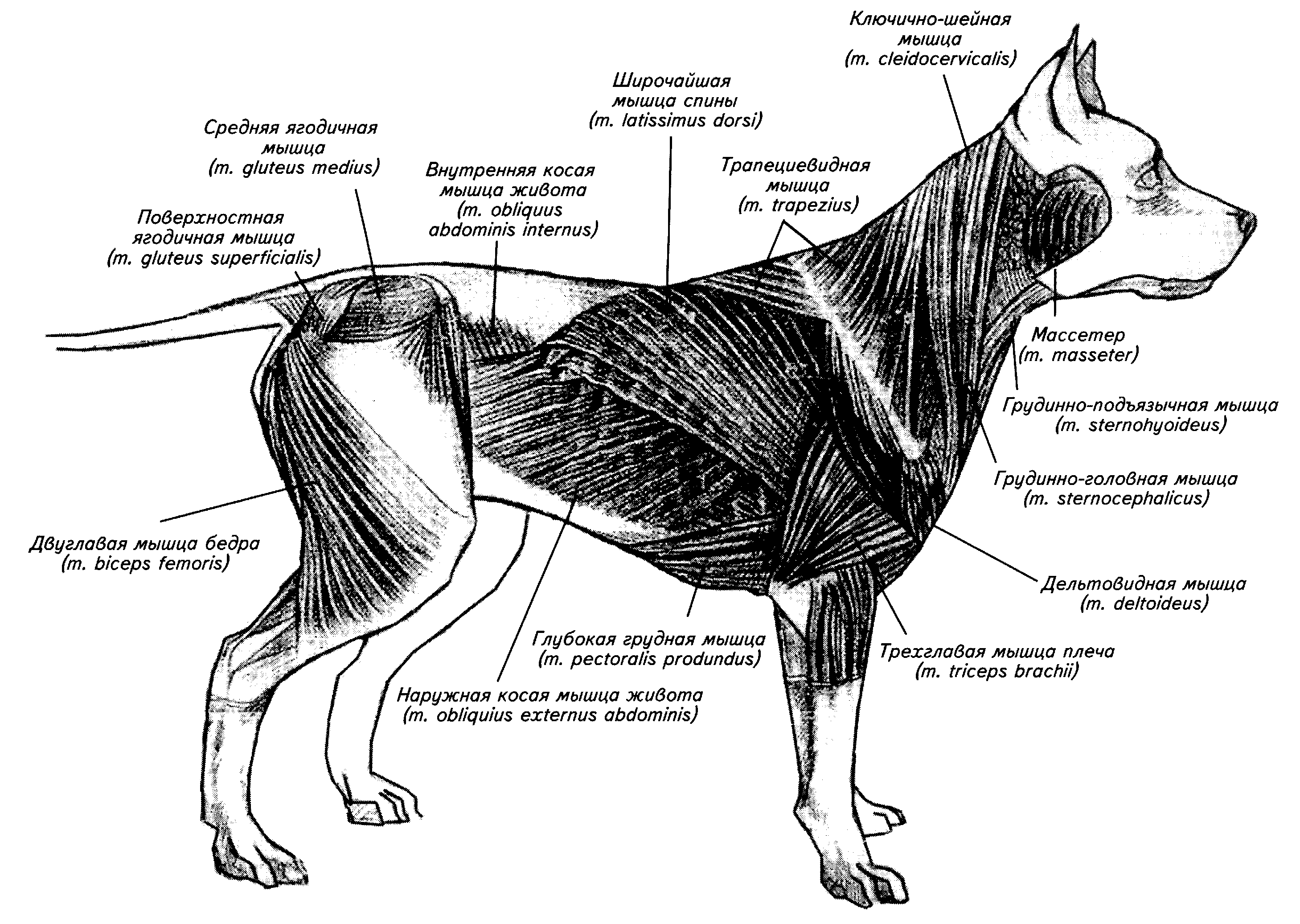

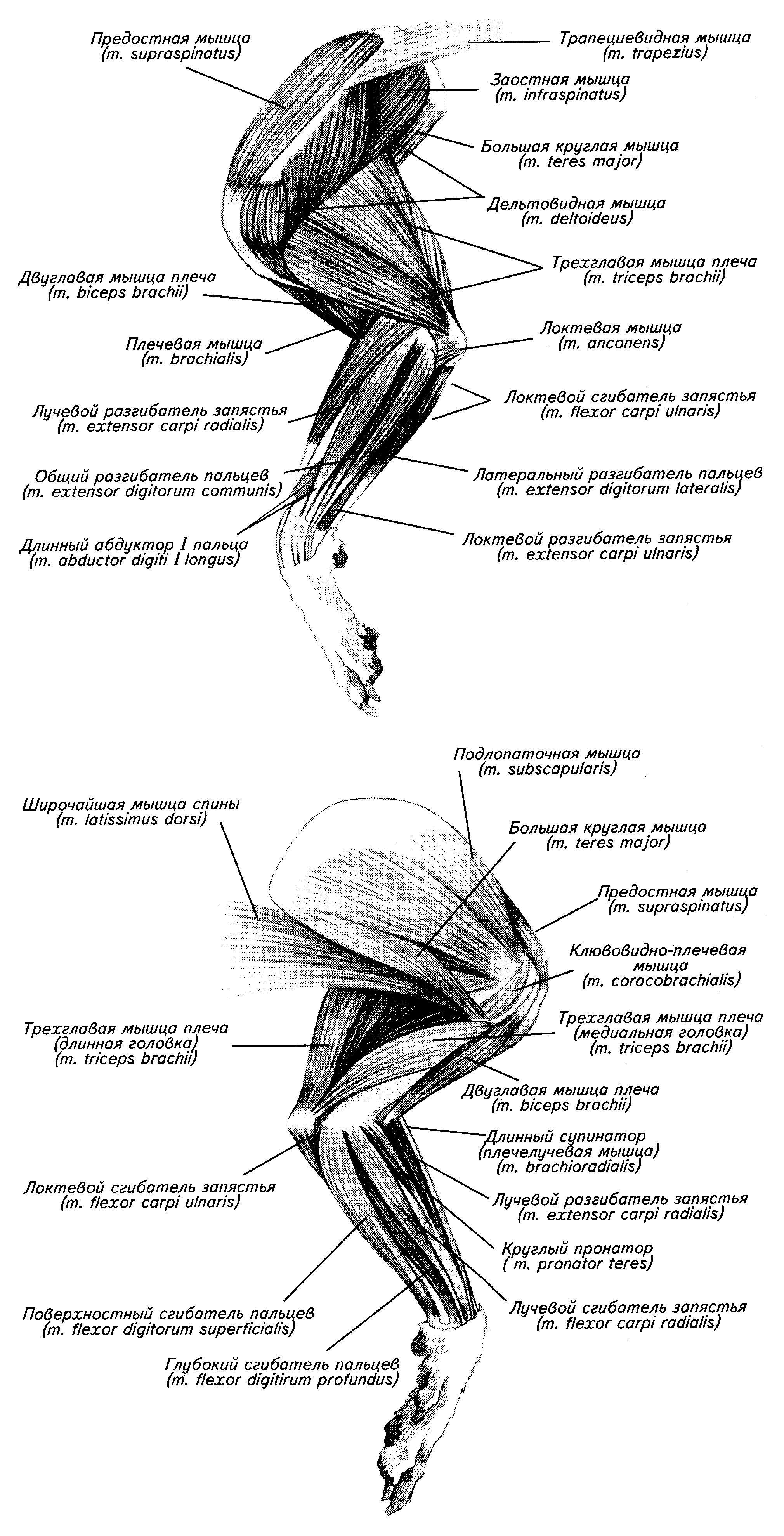

Особенности скелета грудной конечности Лопатка имеет удлиненную форму с удлиненным акромиальным отростком в виде крючка. Основание лопатки округлое, лопаточный хрящ слабо развит в виде узкой каймы и возвышается над холкой, ширина предостной и заостной ямок почти одинаковы. Суставной угол лопатки выступает впереди грудного конца первого ребра. Плечевая кость тонкая, длинная, S-образно изогнута. Кости предплечья между собой подвижно соединены суставами и короткими связками, межкостная щель выражена слабо. В запястье насчитывается 7 коротких ассиметричных костей. В проксимальном ряду 3 кости (лучевая кость запястья срастается с промежуточной), в дистальном - 4 кости. Пясть состоит из 5 костей. Самыми длинными являются 3 и 4 пястные кости, слабо развита 1 кость. Первый палец висячий состоит из 2 фаланг, остальные четыре - опорные, имеют по 3 фаланги. Когтевые фаланги снабжены крепкими невтяжными когтями. Особенности скелета тазовой конечности Ягодичная поверхность крыла подвздошной кости ложечкообразно углублена и располагается в сагиттальной плоскости. Подвздошный гребень выпуклый. Седалищные бугры широкие и удалены друг от друга, поэтому полость таза каудально расширена. Бедренная кость тонкая длинная, имеет на головке пологую синовиальную ямку. Головка четко ограничивается шейкой. Большая берцовая кость длинная и слегка изогнута. Малая берцовая - узкая, в виде костной палочки. Заплюсна состоит из 7 костей. Мышечный отросток пяточной кости высокий и узкий, имеет желобок. Таранная кость имеет выраженную шейку. Количество плюсневых костей колеблется от 4 до 5, также как и количество пальцев. Наличие рудиментарного пятого пальца на тазовых конечностях мешает при движении, поэтому его ампутируют в раннем возрасте. Контрольные вопросы: 1. Особенности скелета собаки. 2. Особенности строения осевого скелета собаки. 3. Особенности строения периферического скелета собаки. 4. Зубы собаки. Смена зубов. Определение возраста по зубам. Занятие № 2 Тема: «ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СОБАК» Цель занятия: Изучить особенности мышечной системы собак. Материалы и оборудование: Труп собаки, скальпели, пинцеты. В мускулатуре собак (рис. 3) имеется небольшое количество сухожилий, вследствие чего даже у стоячей собаки преобладает активная мышечная деятельность. Поэтому для экономии мышечной энергии собаки предпочитают сидеть или лежать, чем стоять.  Рисунок 3 - Поверхностные мышцы собаки Мышцы головы Мышцы головы в зависимости от их функции подразделяются на мимические и жевательные. Мимические мышцы собаки хорошо развиты, что позволяет ей выражать свои ощущения. Они расположены вокруг естественных отверстий головы. Вокруг глаза расположены следующие мышцы: круговая мышца глаза, подниматель угла глаза, подниматель верхнего века, опускатель нижнего века. Вокруг рта располагаются: круговая мышца рта, верхние и нижние резцовые мышцы, носогубной подниматель, клыковая мышца, мышца улыбки, щечная и подбородочная мышцы. Вокруг слухового прохода находится большое количество мышц. Часть из них начинается на костях черепа или коже и направляются либо к щитку, либо к ушной раковине, а часть идет от щитка к раковине. Мышцы ушной раковины подразделяют на ростральные, дорсальные, каудальные и вентральные. Жевательные мышцы оказывают действие на височно-челюстной сустав, приводят в движение нижнюю челюсть: начинаясь на различных костях черепа, они всегда заканчиваются на нижней челюсти. Поднимают челюсть флексоры (смыкатели): большая жевательная мышца, или массетер, крыловидная и височная мышцы. Опускает нижнюю челюсть экстензор - размыкатель - двубрюшная мышца, идущая от яремного отростка к нижней челюсти. Мышцы плечевого пояса Эти мышцы укрепляют пояс грудной конечности и приводят ее в движение. К ним относится: трапециевидная, плечеатлантная, плечеголовная, широчайшая, ромбовидная, зубчатая вентральная, поверхностная и глубокая грудные мышцы. Плечеголовная и грудинно-сосцевидная мышцы образуют яремный желоб, в котором проходит наружная яремная вена. Поверхностные грудные мышцы правой и левой сторон при соединении друг с другом образуют среднюю грудную борозду, а с плечеголовной мышцей - боковую грудную борозду. Вентральные мышцы шеи Эти мышцы расположены между нижней челюстью, подъязычной костью, гортанью и шейными позвонками с одной стороны и грудиной и ребрами с другой. Они прикрывают с вентральной поверхности трахею и пищевод и участвуют в движении шеи, языка, гортани, нижней челюсти. К ним относятся грудинно-подъязычная, грудинно-щитовидная, подъязычно-челюстная и подбородочно-подъязычная мышцы. Мышцы грудной клетки Грудные, или дыхательные мышцы расположены между ребрами и позвонками и включают следующие. Вдыхатели, или инспираторы подтягивают ребра вперед, увеличивая ширину грудной клетки. К ним относятся: дорсальный зубчатый инспиратор, подниматели ребер, наружные межреберные мышцы, прямая грудная и лестничная мышцы, диафрагма. Выдыхатели, или экспираторы оттягивают ребра назад и уменьшают объём грудной клетки. К ним относятся: дорсальный зубчатый экспиратор, поясничнореберная мышца, внутренние межреберные и поперечная грудная мышцы. Мышцы живота Эти мышцы поддерживают внутренности, помогают при дыхании и опорожнении полых органов, располагаются послойно. К ним относятся четыре мышцы: наружная косая мышца живота, внутренняя косая, поперечная и прямая. От мечевидного хряща до лонного гребня идет белая линия, образованная апоневрозами наружной и внутренней косых и поперечной мышц живота. На уровне последнего ребра на белой линии образуется пупочное кольцо. Паховый канал - щель брюшной стенки, в которой у самцов располагается семенной канатик, а у самок - круглая связка матки. Канал образован двумя паховыми кольцами: глубоким и поверхностным. Глубокое паховое кольцо расположено между каудальным краем внутренней косой мышцы живота и паховой связкой. Поверхностное паховое кольцо расположено между брюшной и тазовой пластинками апоневроза наружной косой мышцы живота. Необходимо отметить, что степень развития мышц брюшного пресса является важным экстерьерным показателем, поскольку они определяют нижнюю линию корпуса: поджарость или провислость. Мышцы позвоночного столба Большей частью располагаются с дорсальной стороны позвоночного столба и участвуют в его разгибании, меньшей - с вентральной стороны шейных, поясничных и хвостовых позвонков и участвуют в сгибании позвоночника. К дорсальным мышцам позвоночного столба относятся: длиннейшая, подвздошнореберная, пластыревидная, остистая и полуостистая мышцы. К вентральным - длинные мышцы шеи и головы, квадратная, большая и малая поясничная мышцы. В месте соединения головы и шеи и в корне хвоста хорошо развиты короткие мышцы позвоночного столба. Мышцы конечностей Подразделяются по действию на тот или другой сустав и по области расположения и функции (рис. 4, 5). На грудной конечности имеются важные топографические образования, в которых проходят сосуды и нервы. К ним можно отнести подмышечную ямку и мышечные желоба. В ямке залегает богатая жировой клетчаткой соединительная ткань, которая окружает сосуды и нервы (подмышечные артерию, вену и нервы плечевого сплетения). Мышечные желоба образованы смежными мышцами и особенно отчетливо выявляются в области предплечья. Среди них важнейшими являются следующие:  Рисунок 4 - Мышцы грудной конечности собаки  Рисунок 5 - Мышцы тазовой конечности собаки

На задней конечности также имеются важные топографические образования. На медиальной поверхности бедра формируется важное анатомическое образование - бедренный канал, в котором проходит бедренная триада: бедренные нерв, артерия и вена. Канал формируют портняжная и гребешковая мышцы. В области голени хорошо выражены межмышечные желоба:

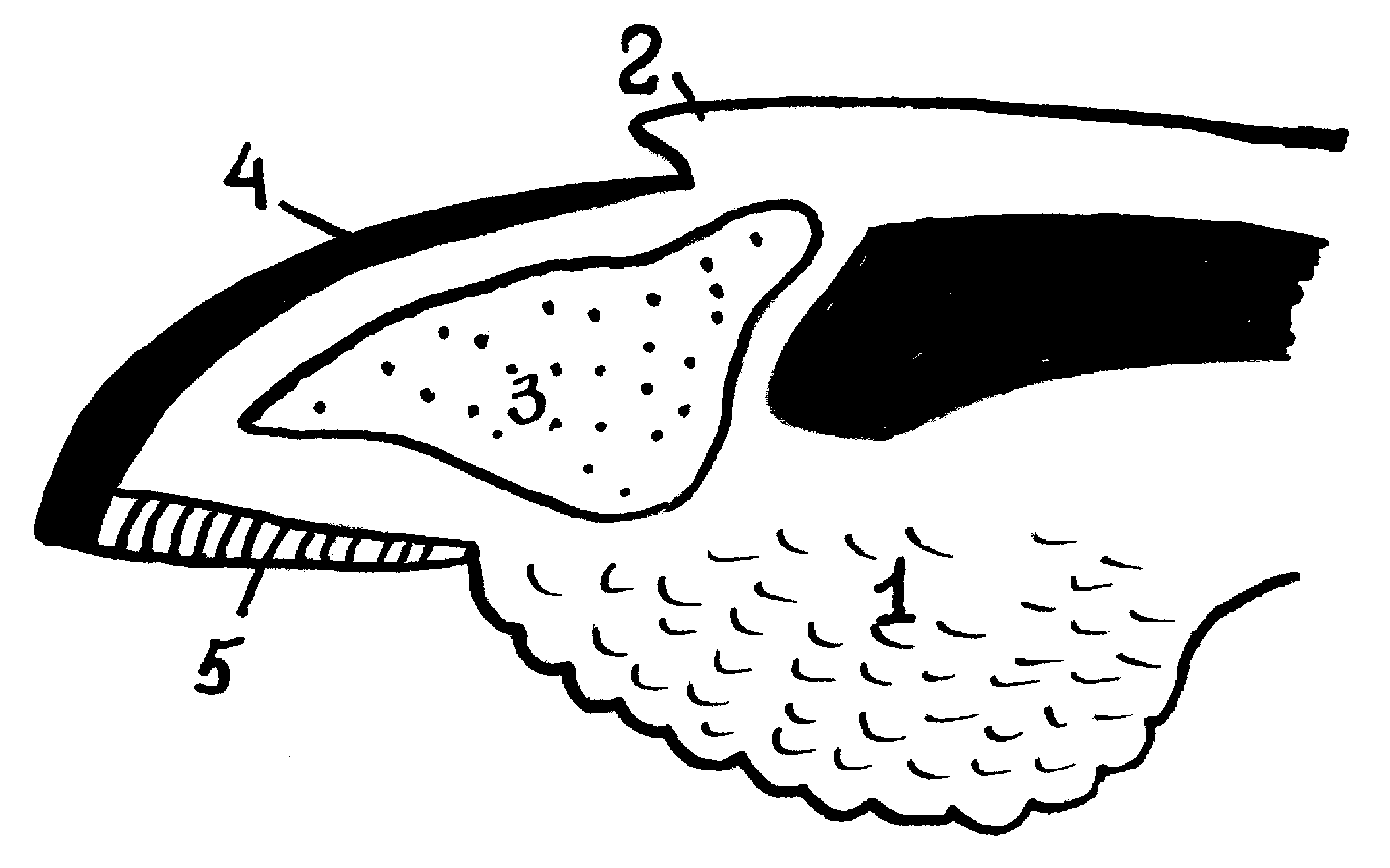

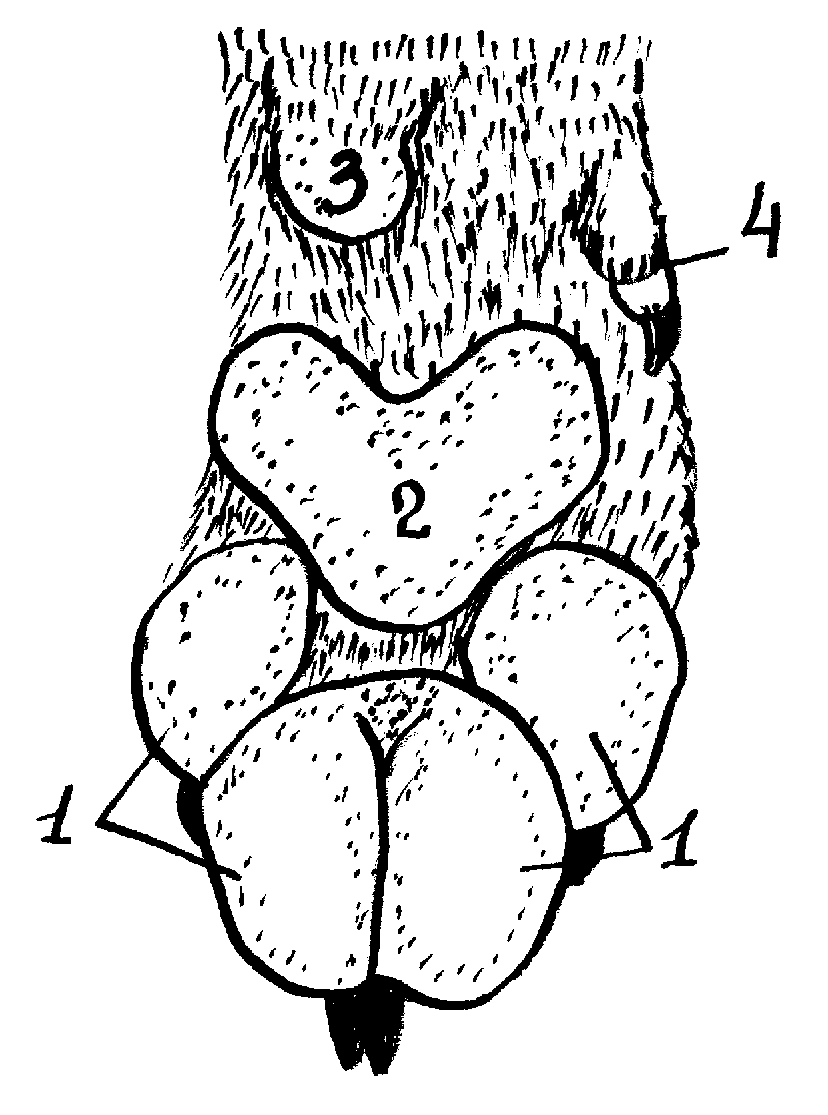

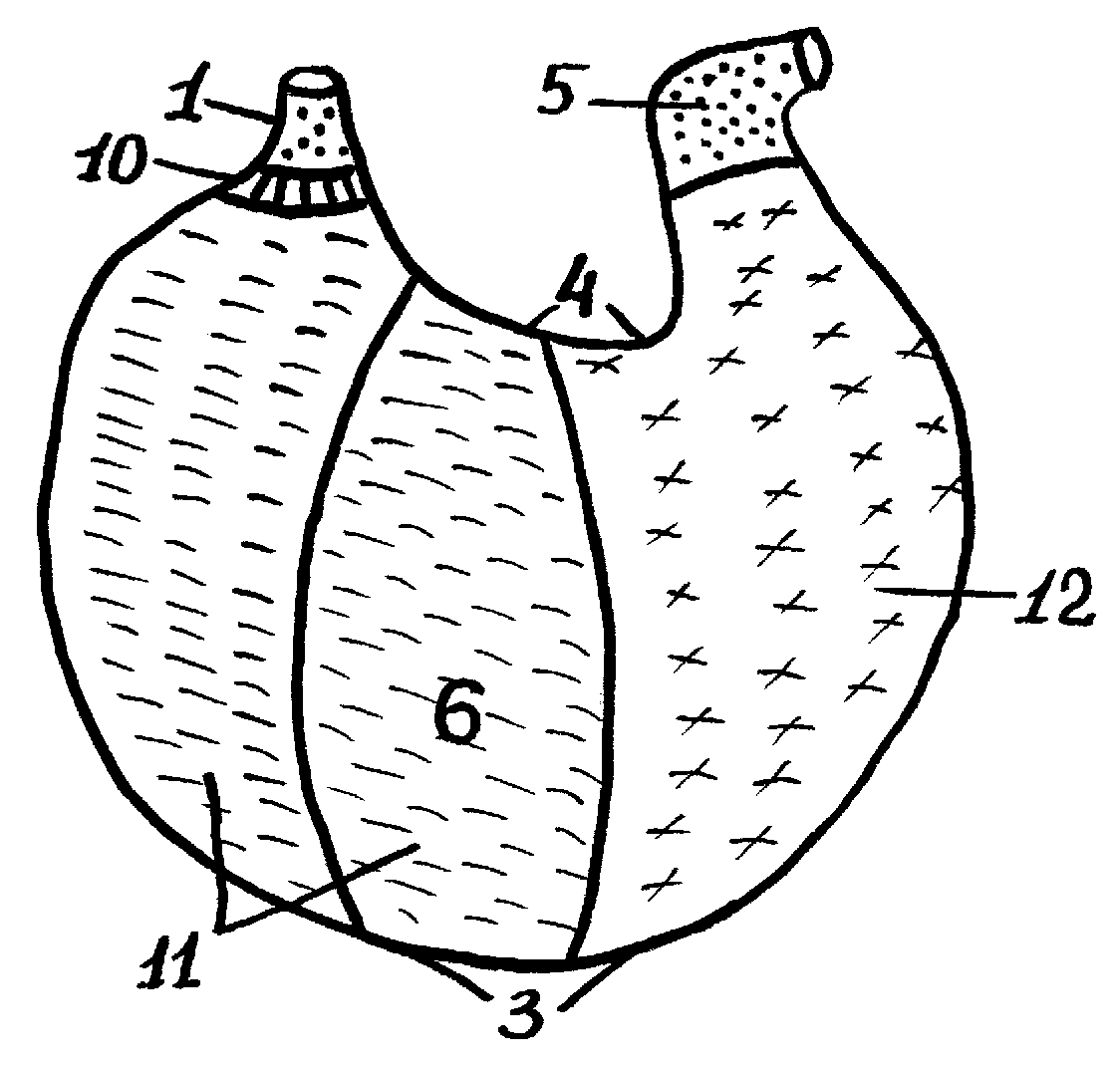

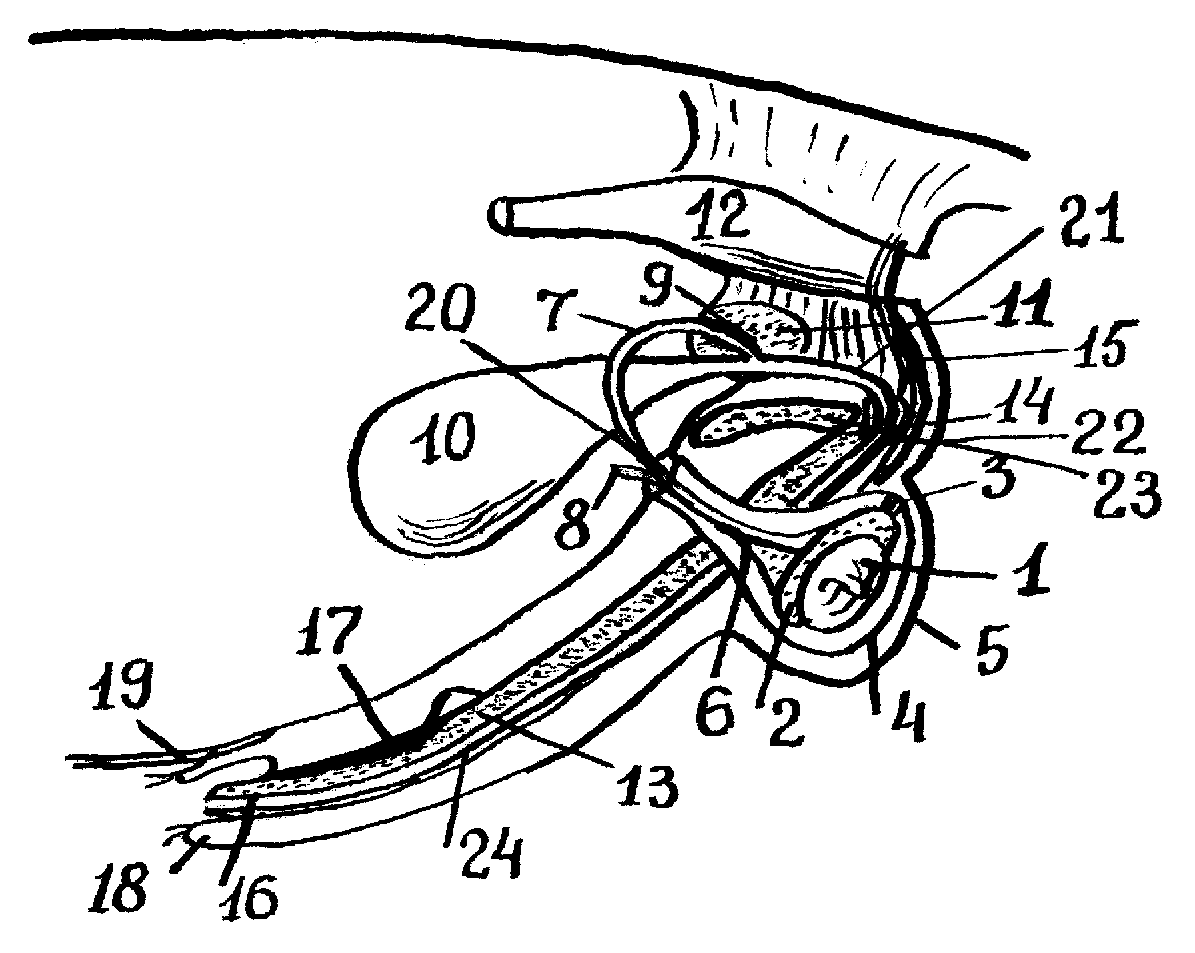

Общий принцип работы мышечных аппаратов на обеих конечностях аналогичен, но наличие на тазовой конечности трех выраженных углов создает удобную систему трижды изогнутой пружины. Наиболее интенсивный рост мускулатуры наблюдается в период полового созревания. Особое влияние на развитие оказывают анаболические стероиды (тестостерон), этим и объясняется более интенсивное развитие мускулатуры у кобелей. Регулярные физические нагрузки стимулируют развитие мускулатуры за счет интенсификации в ней обменных процессов. Контрольные вопросы: 1. Особенности мышечной системы у собак. 2. Строение пахового канала. 3. Мышцы осевого скелета собаки. 4. Мышцы периферического скелета собаки. Занятие № 3 Тема: «КОЖА И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫЕ. ТИПЫ ШЕРСТНОГО ПОКРОВА У СОБАК» Цель занятия: Изучить особенности кожного покрова и его производных у собак. Материалы и оборудование: Зафиксированные куски шкуры и лапы собаки. Тело собаки покрыто кожей (derma, cutis), которая состоит из 3 слоёв - эпидермиса, собственного слоя - дермы и подкожного слоя. В дерме располагаются корни волос, потовые, ароматические и жировые железы, кровеносные и лимфатические капилляры, нервные окончания, а также сеть коллагеновых и эластических волокон, придающих коже прочность и эластичность. Подкожный слой обеспечивает относительное смещение кожи и служит местом накопления подкожного жира. К производным кожного покрова относятся волосы, мякиши, когти, молочные и другие кожные железы. Волосы (pili) у собак растут пучками, имеющими общее волосяное влагалище. Каждый пучок состоит из 3 остевых и 6-12 коротких нежных шерстинок подшерстка. Луковицы волос располагаются в глубине дермы поодиночке, но корни постепенно сближаются и из эпидермиса появляются уже из одной общей волосяной воронки. Волосяной покров предохраняет собак от отрицательных влияний внешней среды. Шерсть здоровых собак эластичная, блестящая, обладает водоотталкивающими свойствами. Весной и осенью у собак наблюдается сезонная смена шерсти - линька. Весной шерсть заменяется более редкой летней, в которой почти отсутствует подшерсток. У длинношерстных пород при отсутствии должного ухода за шерстью выпавший подшерсток задерживается между остевыми волосами, образуя войлокообразные подушки. Во время осенней линьки наблюдается обратный процесс - происходит увеличение густоты шерсти за счет повышения количества подшерстка. На состояние шерсти значительно влияют кормление и содержание животных. При содержании животных в холодных погодных условиях количество подшерстка значительно увеличивается. Кроме обычных волос на голове собаки имеют отдельные очень длинные и жесткие осязательные волосы - вибриссы. К их корневым влагалищам подходят чувствительные нервные окончания, передающие при касании импульсы в головной мозг. Волосяной покров у собак разных пород разнообразен по густоте, длине, толщине и гладкости. Наиболее густая шерсть располагается на спине и дорсолатеральных поверхностях конечностей. Потоки волос создают очесы на шее, передней и нижней поверхностях груди, задней поверхности конечностей. Слабую оброслость шерстью имеют мошонка, вентральная грудная и брюшная стенка, подмышечная и паховая области. Сальные железы (glandulae sebacea) есть у всех пород собак, но густота их различная. У короткошерстных собак с грубыми покровными волосами они развиты сильнее, а у собак с длинными и нежными волосами - слабее. Гуще сальные железы располагаются на губах, спине и груди. Потовые железы (glandulae sudoriferae) у собак недоразвиты и имеются лишь в области мякишей, поэтому собака не потеет. Повышение теплоотдачи происходит путем ускоренного дыхания и испарения жидкости при открытой пасти и высунутом языке. В коже собак имеются также ароматические железы со специфическим запахом. В связи с этим при содержании в квартире животных приходится периодически мыть. Молочные железы (glandulae lactiferae) представлены множественным выменем с 4-5 парами молочных холмов на вентральной грудной и брюшной стенке. На верхушке каждого соска открываются 6-12 каналов. Молоко у сук характеризуется следующими показателями: относительная плотность - 1,03, рН 6,0-6,4, содержание сухого вещества - 23 %, общего белка - 9,72, казеина - 4,15, альбумина и глобулина - 5,57, жира - 9,25, молочного сахара - 3,11, золы - 0,91 %. Роговые образования кожи К числу роговых образований принадлежат те участки кожи, в которых эпидермис образует мощный роговой слой со своеобразной структурой. Сюда относятся когти и мякиши. Коготь (unguiculae). В когте (рис. 6) различают три основные части:

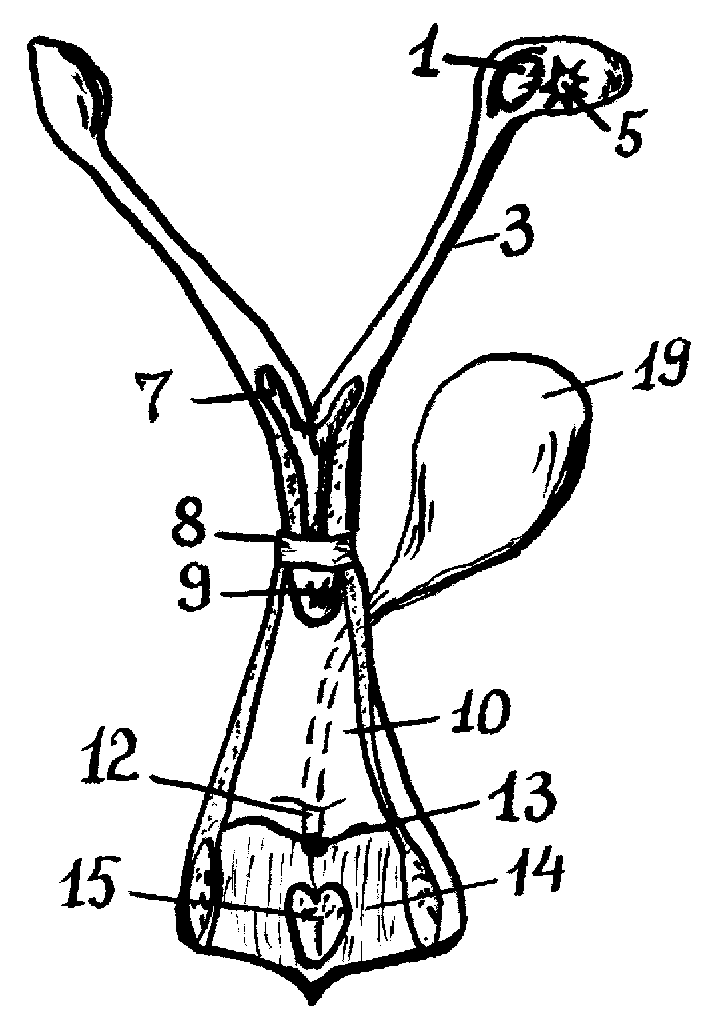

Когтевой валик охватывает основание когтя, а на противоспинковой поверхности переходит в пальцевый мякиш. От роговой капсулы когтя валик отделяется когтевым желобом. На роговой стенке различают более выпуклую спинку и боковые стенки. Роговая стенка на свободном конце переходит в заостренную верхушку. Узкая когтевая роговая подошва лежит между боковыми стенками. Она построена из рыхлого трубчатого рога, который легко стирается, вследствии чего конец когтя заостряется и может служить для рытья, хватания или защиты. Основа кожи когтя хорошо развита лишь в области венчика и подошвы.  1 - пальцевый мякиш, 2 - когтевой валик, 3 - когтевая кость, 4 - роговая стенка когтя, 5 - роговая подошва когтя Рисунок 6 - Строение когтя  1 - пальцевые мякиши, 2 - пястный - плюсневый мякиш, 3 - запястный - заплюсневый мякиш, 4 - первый рудиментированный палец Рисунок 7 - Мякиши лапы собаки Мякиши (tori) - плотные упругие участки кожного покрова с развитым подкожным слоем. Мякиши имеют утолщенный эпидермис и шероховатую поверхность, что обеспечивает сцепление с почвой. Топографически мякиши делят на запястные, пястные, плюсневые и пальцевые (рис. 7). Запястный мякиш располагается в области добавочной кости запястья. Пястный (плюсневый) мякиш расположен на пальмарной (плантарной) поверхности путового сустава. У собак он крупный, напоминает пoдушечку, подстилающую все четыре опорные пальца. Пальцевый мякиш расположен на опорной поверхности каждого пальца. Мякиш состоит из сильно развитого эпидермиса, дермы, которая формирует длинные сосочки и подкожного слоя, который имеет вид упругой жировой подушки. На поверхности мякиша открываются протоки потовых желез и находятся множество нервных окончаний. Это позволяет мякишам выполнять функции осязания и помогать в ориентировании по запаху следа. Контрольные вопросы: 1. Кожный покров и его производные у собак. 2. Особенности шерстного покрова у собак. 3. Строение роговых производных кожи собак (когтей, мякишей). 4. Особенности строения кожи собаки. Занятие № 4 Тема: «ОРГАНЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ У СОБАК» Цель занятия: Изучить особенности органов пищеварительной и дыхательной систем у собак. Материалы и оборудование: Фиксированные препараты органов пищеварения и дыхания собак. Особенности строения и функции органов ротовой полости Ротовая полость (cavum oris) образует начальный отдел пищеварительной трубки, предназначенный для захвата, механической обработки, определения вкуса пищи, а также для защиты и нападения и издавания звуков. Столь многочисленные функции ротовой полости помогают осуществлять различные органы ротовой полости, такие как губы, щеки, зубы, десны, мягкое и твердое небо, язык, слюнные железы и миндалины. Губы (labiae) и щёки (buccae) представляют собой кожно-мышечно-слизистые складки, образующие передние и боковые стенки ротовой полости. У собаки губы тонкие малоподвижные. Ротовая щель большая, угол рта находится на уровне 3-4 коренного зуба. Верхняя губа посередине разделена продольной бороздой. Нижняя губа имеет зубчатый боковой край. Слизистая оболочка пигментирована. Угол рта у некоторых пород сильно свисает. Язык (lingua, glossa) подвижный мышечный орган, служащий для приема, перемещения пищи и воды, осязания, определения вкуса, терморегуляции. У собаки язык длинный широкий, тонкий, с отвислыми краями и срединным желобом. На нижней поверхности кончика языка имеется язычный хрящ. Он поддерживает на весу вытянутый язык, когда собаке жарко. Нитевидные и конусовидные сосочки мягкие на ощупь. Вкусовые сосочки (грибовидные, валиковидные и листовидные) хорошо выражены. Твердое небо (palatum durum) служит сводом ротовой полости. У собаки имеется 6-10 пар дугообразных небных валиков. Мягкое небо (palatum molle) или небная занавеска представляет собой слизистомышечную складку, располагающуюся позади твердого неба. Мягкое небо отделяет ротовую полость от глотки при дыхании и закрывает хоаны при глотании. Свободный край небной занавески называется небной дужкой. При переходе на боковые стенки глотки она образует небноглоточные дужки, а на корень языка - небноязычные дужки. У собаки небная занавеска не достигает языка, оставляя широких вход в глотку. Небные миндалины лежат в широких миндаликовых пазухах. Слюнные железы (glandulae salivales) делятся на крупные застенные компактные и мелкие внутристенные. К застенным слюнным железам относятся парные околоушные, подчелюстные и подъязычные. Околоушная слюнная железа (gl. parotis) имеет треугольную форму с выемкой для ушной раковины. Выводной проток пересекает большую жевательную мышцу поперек и открывается в слизистой оболочке щеки против 4 верхнего коренного зуба. Подчелюстная железа (gl. submandibularis) крупная, округлая, светло-желтая, лежит вентрально от околоушной железы. Проток открывается в подъязычной бородавке. Подъязычная железа (gl. sublingvalis) состоит из короткопротоковой и длиннопротоковой частей. Короткопротоковая часть состоит из отдельных долек выделяющих слизистый секрет. Длиннопротоковая часть тесно срастается с подчелюстной железой. Проток также открывается в голодной бородавке. Слюна играет большую роль в пищеварении. За сутки в ротовую полость её выделяется до 1,5 л. Слюноотделение у собак постоянное. Оно происходит в результате деятельности трех пар застенных компактных слюнных желез: околоушной, подчелюстной и подъязычной и мелких внутристенных желез слизистой оболочки ротовой полости. Величина рН слюны собаки 7,56, плотность - 1,005. Слюна собак обладает выраженной лизоцимной активностью и бактерицидными свойствами. Зализывание раны способствует ускорению заживления. Пищевод (oezophagus) имеет ясно выраженное пищеводное преддверие с мелкими продольными складками, ограниченное по верхней стенке глоточно-пищеводным порогом. Мышечная оболочка построена из поперечно-полосатой мускулатуры и образует два спиралевидных пласта, идущих пучками в противоположных направлениях. Гладкая мускулатура появляется лишь при вступлении его в желудок. Желудок Желудок (gaster, venter) относительно объёмистый (рис. 8). Он принадлежит к однокамерному железистому типу, слизистая оболочка выстлана однослойным цилиндрическим эпителием и имеет кардиальные, фундальные и пилорические железы. Желудок лежит поперек переднего отдела брюшной полости и сдвинут влево. Его кардиальная часть направлена в левое подреберье, а пилорическая - в правое. Большая кривизна при наполнении желудка касается брюшной стенки в области мечевидного хряща. Пилорический отдел сильно сужен и вытянут наподобие кишки. Диафрагмальная поверхность желудка связана с печенью малым сальником. Вместимость желудка у собак среднего раз мера 1,5-2,0 л. Зона кардиальных желез узкая, прилежит к пищеводному отверстию. Зона фундальных желез занимает 1/2 поверхности слизистой. У устья пищевода есть особая мышечная петля, замыкающая вход, а при выходе в кишечник - мощный запиратель, сфинктер пилоруса. Замыканию кардиального отверстия также способствует острый угол вхождение пищевода в желудок. Особенностью желудочного сока собаки является наличие в нем значительного количества свободной соляной кислоты, что способствует перевариванию непережеванной мясной пищи. Количество желудочного сока варьирует в зависимости от вида корма и составляет 0,3 - 0,9 л на один прием пищи, величина рН - 0,8 - 1,0. Срок пребывания корма в желудке непродолжительный. Эвакуация начинается через 0,5 ч после приема пищи и заканчивается через 8 ч.  1 - вход пищевода - кардиа, 2 - свод желудка, 3 - дно желудка, 4 - малая кривизна, 5 - выход из желудка - пилорус, 6 - тело желудка, 10 - зона кардиальных желез, 11 - зона фундальных желез, 12 - зона пилорических желез Рисунок 8 - Строение желудка собаки Кишечник Кишечник (intestinum) имеет среднюю длину 3,5 - 7,0 м (рис. 9). Отношение длины тела к длине кишечника - 1/5. Кишечный сок выделяется в среднем 100 мл в сутки, величина рН 8,3. Двенадцатиперстная кишка сравнительно короткая 0,4-0,5 м и подвешена на длинной брыжейке. По ширине просвета она приближена к толстому отделу кишечника. Тощая кишка подвешена на длинной брыжейке и расположена в нижней части брюшной полости. Она идет спереди назад, образуя 6-8 мотков, прикрытых большим сальником. Подвздошная кишка в области 1-2 поясничных позвонков поднимается дорсально и открывается в толстый отдел на границе между слепой и ободочной кишками, образуя в месте впадения небольшой выступ 1-2 мм. Слепая кишка подвешена на очень короткой брыжейке между 2-4 поясничными позвонками, имеет червеобразную форму. Ободочная кишка имеет восходящее, поперечное и нисходящее колена, расположена в правой подвздошной и поясничной областях. Поперечное колено располагается за диафрагмой над желудком. Прямая кишка находится в тазовой полости и заканчивается анальным отверстием.  1 - пищевод, 2 - желудок, 3 - двенадцатиперстная кишка, 4 - поджелудочная железа, 5 - петли тощей кишки, 6 - подвздошная кишка, 7 - слепая кишка, 8 - восходящее колено ободочной кишки, 9 - поперечное колено ободочной кишки, 10 - нисходящее колено ободочной кишки, 11 - прямая кишка, 12 - анус Рисунок 9 - Схема кишечника собаки Печень Печень (hepar) у собаки довольно большая, с глубокими вырезками, отделяющими доли - правую и левую, разделенные на латеральную и медиальную, квадратную и хвостатую (рис. 10). Желчный пузырь не достигает вентрального края печени, находится между правой медиальной и квадратной долями, виден как с висцеральной, так и с диафрагмальной поверхности. Печень занимает почти всю вогнутую поверхность купола диафрагмы в обоих подреберьях. Желчь, выделяемая печенью в просвет двенадцатиперстной кишки играет активную роль в процессе пищеварения. У крупных собак её выделяется до 250 мл в сутки, рН 5,3-7,0.  1 - левая латеральная доля, 1’ - левая медиальная доля, 2 - сосцевидный отросток, 3 - тупой край и пищеводная вырезка, 4 - желчный проток, 4’ - печеночный проток, 4’’ - пузырный проток, 5 - воротная вена, 6 - каудальная полая вена, 7 - почечное вдавление, 8 - хвостовой отросток, 9 - правая латеральная доля, 9’ - правая медиальная доля, 10 - желчный пузырь, 11 - квадратная доля, 12 - круглая связка, 13 - острый край печени Рисунок 10 - Строение печени собаки Поджелудочная железа Поджелудочная железа (pancreas) имеет лентовидную форму. Её правая доля располагается вдоль двенадцатиперстной кишки, а левая отклоняется к желудку по большому сальнику. 2-3 выводных протока открываются в двенадцатиперстную кишку. Один - совместно с желчным протоком, второй - на расстоянии 3-5 см от первого. Поджелудочная железа секретирует 1-35 мл сока в сутки с рН 7.0-8,6, который содержит разнообразные пищеварительные ферменты: трипсин, эрепсин, сычужный фермент, диастаза, мальтаза и липаза. Особенности органов дыхательной системы у собак Верхушка носа у собак формирует носовое зеркальце, имеет подвижность и лишена волос. Эпидермис здесь значительной толщины и разбит множеством бороздок на небольшие поля. По средней сагиттальной плоскости проходит бороздка, или фильтр. Носовое зеркальце у здоровых животных всегда влажное и холодное. Хрящевая носовая перегородка утолщается к оральному краю и формирует не большие дорсальные и вентральные боковые хрящи. Боковой край ноздрей имеет вырезку, образующую верхние и нижние крылья носа. Обширная носовая полость поделена хрящевой носовой перегородкой на две половины и имеет дорсальные и вентральные носовые раковины, покрытые слизистой оболочкой. Наличие такого сложного рельефа внутри носовой полости значительно увеличивает площадь соприкосновения вдыхаемого воздуха со слизистой оболочкой, обеспечивая его подготовку к газообмену. В дорсокаудальном участке носовой полости располагается завитки лабиринта решетчатой кости, покрытые обонятельным эпителием. Гортань (larуnx) относительно широкая и имеет почти квадратную форму. Щитовидный хрящ короткий и высокий. Надгортанный хрящ четырехугольной формы. Трахея (trachea) состоит из 42-46 округлых незамкнутых колец, концы которых немного не доходят друг до друга. Дорсально от хрящей проходит трахеальная поперечная мышца. Бифуркация находится в плоскости 4 ребра. Лёгкие (pulmones, pnevmones) относительно короткие и широкие, разделены глубокими вырезками на доли. Левое легкое имеет 3 доли - верхушечную, сердечную и диафрагмальную. Сердечная вырезка находится между 3 и 7 ребрами и оставляет вентральную поверхность сердца открытой. В правом легком 4 доли. Оно дополняется ещё добавочной долей, расположенной со стороны средостения. У взрослых собак между левой и правой плевральными полостями имеются отверстия в заднем средостении. Контрольныe вопросы: 1. Особенности пищеварительной системы у собак. 2. Особенности строения органов ротовой полости у собак. 3. Особенности строения и функции желудка собак. 4. Особенности строения и функции кишечника у собак. 5. Система органов дыхания у собак. Занятие № 5 Тема: «МОЧЕПОЛОВОЙ АППАРАТ СОБАКИ» Цель занятия: Выяснить особенности строения мочевыделительной и половой систем у собак. Материалы и оборудование: Мокрые препараты мочеполовых органов собак. Плакаты. Почки У собак почки (renes, nephros) типичной бобовидной формы, гладкие однососочковые, короткие, толстые, располагаются под первыми тремя поясничными позвонками. Сосочек один гребневидной формы. Почечных пирамид 12-17. В лоханке нет чашечек, но по её концам слабо выражены концевые ходы. Кроме собаки гладкие однососочковые почки свойственны лошади, мелким жвачным оленю, кошке, кролику. Относительная масса обеих почек у собак составляет 0,5-0,7 % от массы тела. Абсолютный вес 45-60 г. Мочеточники Отверстия мочеточников (ureteres) в мочевом пузыре (vesica urinaria) несколько удалены друг от друга. Каудально от них видны сходящиеся мочеточниковые складки, ограничивающие пузырный треугольник. Количество мочи выделяется в пределах 0,5-1,5 л в сутки у крупных животных и 0,04-0,2 л в сутки у мелких, рН 4,8-6,5. Особенности строения половой системы кобеля Семенники (testis, didymis, orchis) парная половая железа самцов, вырабатывающие половые клетки - спермии и гормоны. Семенники кобеля относительно небольшие, эллипсоидной формы. Хвостатый конец семенника ещё больше, чем у хряка, приближен к анусу, головчатый конец обращен краниовентрально, а придатковый - краниодорсально. Мошонка также располагается ближе к анальному отверстию (рис. 11). Придаток семенника (epididymis) является частью выводящих путей. Он не только выбрасывает половые клетки во время эякуляции, но и обеспечивает их питание и дозревание. У кобеля придаток сильно развит, его головка и хвост одинаково толстые. Длина канала придатка достигает 5-8 м. Сумка придатка выражена слабо, а средостение семенника - хорошо. Мочеполовой канал, или мужская уретра (canalis urogenitalis, s. uretra masculina ) служит для выведения мочи и семени. Начинается внутренним отверстием уретры от шейки мочевого пузыря и заканчивается наружным отверстием на головке полового члена. Делится на тазовую и половочленную части. Тазовая часть уретры располагается на дне тазовой полости и полностью окружена мочеполовой мышцей. В области седалищной дуги просвет канала суживается, образуя перешеек. Половочленная, или удовая часть начинается от перешейка уретры и лежит в вентральной части полового члена. Придаточные половые железы у кобеля представлены одной предстательной железой. Застенная часть железы очень большая, плотная, имеет лишь боковые доли, разделенные слабой бороздкой. Рассеянная часть железы отсутствует.  1 - семенники, 2 - придаток, 3 - паховая связка, 4 - общая влагалищная оболочка, 5 - мошонка, 6 - семенной канатик, 7 - семяпровод, 8 - сосуды и нервы, 9 - ампула семяпровода, 10 - мочевой пузырь, 11 - предстательная железа, 12 - ампула прямой кишки, 13 - пещеристое тело полового члена, 14 - луковичнокавернозная мышца, 15 - хвостовоудовая мышца, 16 - головка полового члена, 17 - кость головки, 18 - препуций, 19 - препуциальные мышцы, 20 - внутреннее отверстие пахового канала, 21 - тазовая часть мочеполового канала, 22 - промежность, 23 - вентральная стенка таза, 24 - удовая часть мочеполового канала Рисунок 11 - Строение половой системы кобеля Половой член (penis) cлужит для выведения семени и мочи. Головка полового члена длинная, цилиндроконическая. Уретра открывается на конце головки. В основе головки лежит кость - os penis. Её длина у крупных собак достигает 8-10 см. Впереди она суживается и имеет хрящевое или соединительнотканное продолжение. На вентральной поверхности кости имеется уретральный желоб с мочеполовым каналом. Кость покрыта губчатым телом головки, а каудальный её конец, кроме того, и луковицей полового члена. Кровь из губчатого тела головки отводится по венам в луковицу, а из луковицы в срамные внутренние вены. Эти вены сдавливаются во время полового акта парным сжимателем вен, что затрудняет отток крови и увеличивает объём луковицы. Наружный и внутренний листок препуция имеют лимфатические фолликулы. Особенности строения половой системы суки Яичники у собаки небольшие, полностью одеты яичниковой сумкой, располагаются непосредственно позади почек в области 3-4 поясничных позвонков (рис. 12). Длина маточной трубы 4-10 см. Вход в яичниковую сумку очень узкий и располагается вентрально между брыжейкой маточной трубы и собственной связкой яичника. При овуляции яйцеклетки попадают в воронку яйцевода, благодаря сокращению её ресничек. Оплодотворение яйцеклеток происходит в верхней трети яйцевода. На 6-8 день оплодотворенные яйцеклетки достигают рогов матки. Имплантация происходит на 17-21 день.  1 - яичник, 2 - яичниковая сумка, 3 - яйцевод, 5 - воронка яйцевода, 6 - тело матки, 7 - рога матки, 8 - шейка матки, 9 - наружное маточное отверстие, 10 - влагалище, 12 - преддверновлагалищная складка, 13 - наружное отверстие уретры, 14 - преддверие влагалища, 15 - препуциальная ямка клитора, 16 - половые губы, 17 - мочеиспускательный канал, 18 - вентральная спайка, 19 - мочевой пузырь Рисунок 12 - Строение половой системы самки Матка (uterus, metra) собаки двурогая, имеет длинные, прямые и тонкие рога при коротком теле. Почти полностью расположена в брюшной полости. Слизистая оболочка шейки образует продольные и поперечные складки, имеет железы. При беременности в местах расположения плодных пузырей в рогах матки образуются ампулообразные расширения диаметром 1-2 см. Они пальпируются через брюшные стенки в виде округлых упругофлюктуирующих пузырей. С 45-50 дня пальпируются плоды. Влагалище (vagina) служит органом совокупления и родовым путем. Оно расположено между шейкой матки и преддверием и длиннее преддверия в 2 раза. Преддверие влагалища (vestibulum vaginae) имеет под слизистой оболочкой парную луковицу преддверия из кавернозной ткани. При наполнении луковицы кровью преддверие сильно суживается. Наружные половые органы, или вульва (vulva), включают срамные губы и клитор. Срамные губы представляют собой кожнослизистые складки, в основе которых заложена мышца - сжиматель срамной щели. Клитор самок является гомологом полового члена самцов, поэтому так же построен из кавернозной ткани, и имеет две ножки, тело и головку и много нервных окончаний. Тело клитора погружено в вентральную стенку преддверия, а длинная головка скрыта в глубокой ямке. Половая зрелость Половая зрелость у сук характеризуется наступлением первой пустовки (течки, охоты). В среднем первая пустовка наступает у сук в возрасте 8-10 мес., у мелких пород - раньше (6 мес.), у крупных - позднее (12 мес.). Однако к этому времени ещё не закончились рост и развитие организма, поэтому пускать её в случку рекомендуется не ранее 1,5 летнего возраста, т.е. по достижения физиологической зрелости. Преждевременное покрытие отрицательно сказывается на развитии организма самки и потомстве. Продолжительность полового цикла у большинства сук составляет 5-8 мес. Овуляция происходит на 1-3 день от начала половой охоты. Однако яйцеклетки овулируют ещё незрелыми. Они приобретают способность к оплодотворению только после 2-3 дневного пребывания в яйцеводе, а затем сохраняют её в течении суток. Спермии кобеля попадаю в половые пути, сохраняют здесь свою оплодотворяющую способность до 6-7 суток. Исходя из этих данных можно сделать 2 вывода, имеющих практическое значение:

Собак спаривают обычно на 10-13 день от начала пустовки, когда кровянистые проэстральные выделения сменяются более светлыми эстральными. Более точным признаком готовности самки к оплодотворению служит наличие у неё половой охоты. При спаривании у кобелей происходит сильное набухание кавернозных тел луковицы и головки полового члена и ущемление его кавернозными телами преддверия влагалища самки. Такое специфическое сцепление половых органов суки и кобеля продолжается, как правило, 10-30 мин и получило название «склещивание» или «замок». Суку до окончания пустовки изолируют, чтобы не допустить повторной вязки со случайным кобелем. Контрольные вопросы: 1. Мочевыделительная система собаки. 2. Женская половая система собаки. 3. Мужская половая система собаки. 4. Понятие о половой зрелости собак. Занятие № 6 Тема: «ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ. РАЗВИТИЕ ЩЕНКОВ» Цель занятия: Изучить особенности сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, рост и развитие щенков, основные физиологические показатели. Материалы и оборудование: Методические пособия. Баночные и влажные препараты. Стенды и таблицы. Сердечно-сосудистая система У собак сердце более округлое, чем у других животных. Верхушка притуплена, на ней ясно выступает образованный мышечными волокнами завиток. В синус краниальной полой вены впадает правая непарная вена. Двухстворчатый клапан имеет слабую третью, трехстворчатый - слабую четвертую створки. Внутренняя срамная артерия является общим стволом для всех органов тазовой полости. Нервная система  Рисунок 13 - Головной мозг собаки Нервную систему (systema nevrozum) разделяют по топографическому признаку на центральную и периферическую и по функциональному - на соматическую и автономную. К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг, к периферической - нервы, нервные узлы и окончания. Соматический отдел нервной системы иннервирует поперечнополосатую мускулатуру, обеспечивая связь организма с внешней средой. Автономный отдел иннервирует сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру и железы. Размеры головного мозга (рис. 13) зависят от величины собаки. Абсолютный вес колеблется в пределах 30-150 г, а относительный 1/300. Общая форма головного мозга зависит от формы черепа собак разных пород: она то более грушевидная, то более округлая. Для мозга собаки характерны три дугообразные извилины на латеральной поверхности полушарий. Железы внутренней секреции - эндокринные органы Эти органы вырабатывают и выделяют в кровь биологически активные вещества - гормоны, осуществляющие гуморальную регуляцию фунций организма. К железам внутренней секреции относятся: гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, эпифиз и тимус (последний условно). Эндокринные клеточные группы представлены островками Лангерганса в поджелудочной железе, интерстициальными клетками Лейдига в семенниках, клетками теки и желтого тела в яичниках, синтициальными структурами в плаценте, парафолликулярными клетками в щитовидных железах, энтерохромаффиновыми клетками в слизистой оболочке желудка и кишечника. Основные клинико - физиологические данные собаки Важными клиническими показателями являются температура, пульс и дыхание (табл. 2). Значения других показателей представлены в табл. 3. Таблица 2

Таблица 3

Рост и развитие щенков Рост и развитие щенков зависят не только от их возраста, но и от наследственных задатков, количества щенков в помете и условий содержания и кормления. Кобели, как правило, отличаются от сук-однопометниц большей массой тела. По данным В.Н. Зубко (1992), в собаководстве принято различать следующие этапы развития собак: внутриутробный - от 58 до 65 дней, подсосный - от рождения до 1,5 мес., щенят - до 6 мес., молодняка - до 10 мес., молодых собак - до 2,5 лет, зрелых собак - до 8 лет, стареющих собак - до 10 - 15 лет. В результате исследований высшей нервной деятельности выделено 4 периода в индивидуальной жизни собак от рождения до полного созревания:

Контрольные вопросы: 1. Нервная система собаки. 2. Сердечно-сосудистая система собаки. 3. Эндокринная система собаки. 4. Основные клинико-физиологические данные собаки. 5. Рост и развитие щенков. Занятие № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||