ипотека. Доклад333. Способы привлечения и удержания внимания

Скачать 48.92 Kb. Скачать 48.92 Kb.

|

ВведениеСутью и обоснованием выбора данной темы является тот факт что концентрация внимания аудитории на выступающем - необходимое условие для того, чтобы информация напрямую попадала в мозг людей. Если внимание публики занято мыслями о своих делах и проблемах, разговором с соседом, разглядыванием каких-нибудь материалов и оратор не сумел его захватить, любая речь бессмысленна. Без внимания никакое воздействие на сознание и на эмоции публики невозможно. Самая мощная пушка бесполезна, если она не наведена на цель, ее снаряды будут рассеяны по воробьям. Так и сила оратора будет распыляться, если он не сумел захватить внимание слушателей. Между тем хорошо известно из психологии, что внимание людей капризно и непостоянно, само по себе оно сконцентрировано не будет, но хороший оратор обязан грамотно им управлять. И важно делать это тонко и, как ни странно звучит, незаметно для публики - у хорошего оратора никакие приемы не бросаются в глаза. Таким образом вопрос, на который автор собирается найти ответ в ходе своего исследования заключается в изучении способов привлечения и удержания внимания. Изучении феномена "Захват аудитории". Способы привлечения и удержания вниманияВо-первых, любой движущийся предмет. Когда вы появляетесь перед публикой, сам факт появления нового движущегося объекта уже завладевает вниманием людей, хотя бы на несколько секунд - но для начала и этого достаточно. Я всегда говорю людям на тренинге - выступление начинается, не когда вы открываете рот и начинаете говорить, а когда появляетесь в поле зрения публики. В момент вашего появления все люди в аудитории повернут голову на вас - ага, вот кто у нас следующий, ну, давай, давай, сейчас посмотрим, на что ты способен… И вы спокойно и уверенно, по-хозяйски шагаете на сцену и занимаете центральное место для выступления. Во-вторых, выразительная жестикуляция. Руки - тоже движущийся объект, который хорошо цепляет внимание людей. Жестикуляция выполняет очень важную функцию - она дает пищу для глаз. Обычно мы в общении перегружаем информацией звуковой канал, а зрительный канал у публики скучает. Ну, посмотрели люди, как вы вышли, как вы одеты, как вы держитесь, ну и все. Дальше глаза скучают. Плакаты, слайды, и наглядные пособия далеко не всегда есть в запасе. А между тем, зрительный канал способен воспринимать в 10 раз больше информации, чем звуковой! В-третьих, контакт глазами. Есть ораторы, которым некомфортно смотреть в зал, поэтому они начинают шарить глазами по сторонам и теряют контакт с аудиторией. Важное правило для любого оратора - держать глазами аудиторию, в основном центральный сектор, иногда - боковые сектора зала. Держите глазами публику! В-четвертых, сильный и уверенный голос оратора. Звук голоса сам по себе является сильным раздражителем и не дает "засыпать" залу, даже если содержанием вы не удивляете. Если у вас негромкий голос, и вы полагаете, что публике и так слышно, вы заставляете людей, особенно на задних рядах, напрягать внимание и прислушиваться. А внимание так устроено, что оно скоро утомляется, и люди в зале перестают прислушиваться, и уходят мыслями в себя. В-пятых, энергетика речи. Энергетика - это эмоциональный заряд человека, его увлеченность, экспрессивность. Энергетика держит внимание людей лучше, чем многое другое. Заряженный по энергетике человек становится сильнейшим магнитом для зала, от него невозможно отвести глаз, он выразителен, он интересен, он привлекателен. И наоборот, в вялом состоянии нельзя выходить на публику и говорить, это лучший способ усыпить зал и далее при своем появлении вызывать только зевотный позыв. 1.2. Методы управления вниманием аудиторииМногие профессии человека связаны с постоянным произнесением речей, чтением лекций, докладов, т.е. с работой с аудиторией. К числу людей таких профессий относятся политики, преподаватели, актеры, прокуроры, адвокаты, менеджеры. От успешности выступления таких людей может зависеть дальнейшая карьера или судьба человека [15, с. 87]. В настоящее время публичное выступление представляет собой одну из важнейших форм речевой деятельности. Шанский Н.М. определяет ораторскую речь как речь публичную, то есть обращенную к многочисленной аудитории [9, с. 74-75]. Он особенно отмечает усиление такой черты публицистического стиля, как направленность на убеждение, воздействие на ум, на чувства слушателей, побуждение их к активным действиям. Построение ораторской речи опирается на заранее выстроенную композиции речи, под которой понимается «закономерное, мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступления» [3, с. 94]. Иначе говоря, это построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение каждой части ко всему выступлению как единому целому. Ораторскую речь в структурном плане обычно делят на три части: вступление, главную часть и заключение [3, с. 94]. Каждая часть выступления имеет свои особенности, обусловленные спецификой восприятия речевого сообщения. Представим в таблице 2.1.1 примерное содержание каждой из частей: Таблица 1.1 Структура ораторской речи

Такова структура ораторской речи и ее содержание. Далее сделаем выводы о задаче каждого этапа и приемах привлечения внимания на нем (таб. 2.1.2). Таблица 1.2 Приемы привлечения внимания на каждом этапе ораторской речи

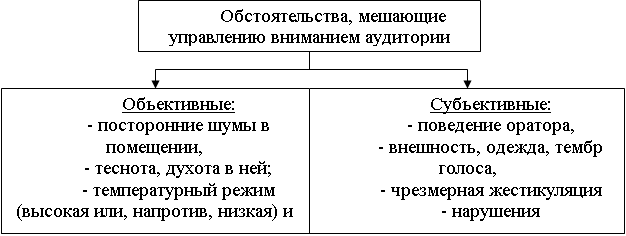

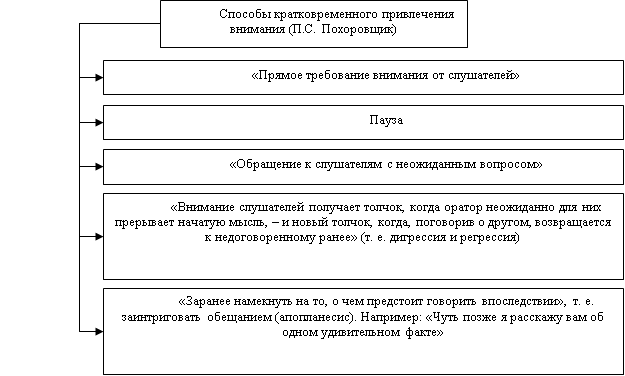

Вообще вопрос внимания аудитории крайне интересен. Согласно теории, разработанной английским философом и социологом Гербертом Спенсером, внимание представляет собой род деятельности, а значит, подчиняется закону экономии усилий, которые ни один человек не станет тратить без мотивации, затрагивающей его практические интересы (так называемый «закон экономии внимания» [8]. Исследования показывают, что монотонность, шаблонность, стереотипность выполняемых операций (даже мыслительных) понимают устойчивость внимания. В этом случае для его поддержания приходится прикладывать все большие усилия, что, в свою очередь, порождает утомление. Однообразие информации, порождающее состояние монотонии у аудитории, сопровождается ощущением скуки и медленного текущего времени, вызывая торможение и сонливость [13, с. 106.]. Таким образом, целесообразным в рамках нашего курсового исследования является рассмотрение конкретных методов управления вниманием аудитории. 1.3 Методы и приемы управления вниманием аудиторииОдним из методов управления вниманием аудитории является зрительный контакт. Зрительный контакт является возможностью установить отношения с аудиторий и получить обратный эффект от нее [11, с. 48]. Сохранять спокойный и нейтральный тон вступления позволяет оратору в дальнейшем усилить выразительность звучание речи. Не стоит задавать искусственно интригующее вступление; опасно начинать речь в патетическом тоне, так как удержать такой тон в течение всего выступления крайне тяжело. Изложение должно быть легким в восприятии и доступным, что во многом зависит от культуры речи оратора. Большинство исследователей схожи во мнение, роль первых фраз крайне велика, они вводят в курс дела, и определяет лейтмотив всего будущего выступления [11, с. 48]. На них ложится большая психологическая и логическая нагрузка. Естественная и непринужденная манера изложения обычно хорошо действует на слушателей, приглашает их к совместному разговору. Манера изложения проявляется во всем, жестикуляции, мимики лица, интонации голоса. Способна заворожить слушателей меняющаяся интонация, красочные словесные образы, оригинальные сравнения. Кроме того, разнообразные приемы изложения способны поддержать внимание. Диалогизация речи, вопросно-ответный ход, обращение к слушателям также являются способами привлечения и управления вниманием аудитории. Можно применять и драматические приемы речи: эмоциональное и наглядное демонстрация изображений относящихся к теме событий. Важным элементом в речи оратора становится экспрессия выступления. Она привлекает внимание, делает выступление зрелищным и красочным, доставляет эстетическое удовольствие. Тем не менее, все должно быть в пределах разумного, жесты должны быть естественны и непринужденны. Также крайне важен настрой выступающего, его убежденность и эмоциональность [11, с. 48]. Если оратор искренен, это не только фокусирует внимание слушателей на проблеме, но и это позволяет ему расположить к себе аудиторию и добиться сопереживания. Способность переключить внимание аудитории на свою «волну» - лишь малая часть дела. Есть помехи более значительные, которые могут ослабить внимание и уменьшить воздействие речи оратора. Первая задача оратора: регулярно, неуклонно, активно прокладывать свою линию мысли вперед, не допускать остановок и заминок, не давая слушателям повода отклоняться к слишком отстраненным размышлениям и т.д. В числе физиологических, психологических «помех» можно отнести «быструю утомляемость современной аудитории» [11, с. 49]. Если выступление представляет собой большой доклад, а не краткую речь, не реплику, не возражение, то, как показывает практика, слушатели обычно через 25-40 минут начинают обнаруживать признаки невнимания Приемы управления вниманием при чтении длинных выкладок предлагает А.П. Минаков [13, с. 107.]: честно предупредить слушателей, что сейчас речь пойдет о трудных и, возможно, скучных вещах. Слушатели заранее подготовятся к тому, что сейчас будет трудное место в речи. сделать в середине длинных выкладок отступление: эпизоды биографии. Слушатели всегда внимательно следят за выступлением, в котором в течение всего времени выступления оратор раскрывает новое содержание. В самом выступлении постоянно должна присутствовать некоторая новизна, в этом случае слушатели не оставят без внимания выступление. Кроме самого интереса к выступлению, существует ряд важных факторов, благодаря которым можно сохранить и поддержать внимание аудитории в течение всего выступления. Факторы: темп и паузы, диалог с аудиторией, логическая организация и драматизация речи, эмоциональные приемы и убежденность оратора и пр. [11, с. 50]. Следующая психологическая «помеха»: внимание – это утонченное, хрупкое явление. Есть немало обстоятельств, влияние которых может легко нарушить его (рис. 2.2.1).  Рис. 1.2 Объективные и субъективные обстоятельства, мешающие управлению вниманием аудитории На завершающем этапе выступления оратору необходимо либо прибегать к мерам, способным освежить внимание аудитории. Ораторская речь должна действовать прямо на чувства и волю слушателей. Подведем некоторые итоги выявления способов привлечения внимания аудитории: l. «Следует постоянно привлекать внимание слушателей – фразами обращения. 2. Умение делать остановки. Если оратор удостоверяется в том, что его не слушают, или же слушают невнимательно, то он должен сделать краткую остановку, что поможет усилить внимание к последующей высказанной им мысли. 3. Для активизации внимания аудитории оратор повышает или понижает голос, меняет темп речи. Для того, чтобы довести до сознания слушателей ту или иную мысль, оратор должен высказать ее громко, четко, акцентируя гласные, меняя интонацию на некоторых звуках и словах. 4. В связи с содержанием выступления необходимо время от времени адресовать слушателям вопросы. Подобные вопросы активизируют аудиторию и создают определенное эмоциональное напряжение. 5. Внезапная остановка на середине фразы, недоговоренность – все это создает возможность для перехода на новый уровень внимания, а затем возврата к прежней мысли. 6. Имеют значение жесты и движения головы, рук, которые активно действуют на внимание слушателей наряду с другими средствами выразительности» [12, с. 33]. Во многом перечисленные Касумовым А.А. способы привлечения внимания аудитории повторяют способы кратковременного привлечения внимания, выделенные П.С. Похоровщиком (рис. 2.2.2). Кратковременная активизация внимания обеспечивается использованием вопросно-ответного хода, повторного обращения к слушателям и т. д. [8]  Рис. 1.3 Способы кратковременного привлечения внимания (П.С. Похоровщик) Дускаева Л.Р. и Корнилова Н.А. одним из способов управления вниманием аудитории считают речевой эпатаж, под которым они понимают «речевое поведение, противоречащее принятым нормам – коммуникативным, эстетическим, этическим, – которое в отдельных случаях рассматривается как предосудительное, недостойное и недопустимое» [14]. Речевой эпатаж рассчитан на привлечение внимания аудитории, в его основе лежит игра, речетворчество (намеренное нарушение лексического значения слова, лексической сочетаемости, разрушение структурной оформленности слова и т. д.). Таким образом, насчитывается большое количество методов и приемов управления вниманием аудитории. Выбор их зависим от специфики ситуации выступления. ЗАКЛЮЧЕНИЕВнимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности, выраженная в формах активности. Внутри этого понятия выделяются еще два: направленность – это избирательный характер психической деятельности, т. е. выделение из окружения значимых для субъекта конкретных предметов, явлений или выбор определенного рода психической деятельности, и сосредоточенность – это большая или меньшая углубленность в деятельность. Выделяют несколько видов внимания: произвольное, непроизвольное и послепроизвольное. Наиболее управляемым является непроизвольное внимание: оно привлекается внешними и внутренними факторами. Внешние факторы: особенности раздражителя, например, его интенсивность (громкий звук, яркий свет, резкий запах), новизна раздражителя. Внутренние, или субъективные факторы: значимость стимула, соответствие потребностям человека, а также интерес, увлекательность. Также существует большое количество свойств внимания, базовыми являются устойчивость, отвлекаемость, концентрацию, распределение, объем, переключение внимания. Лурия А.Р. выделил две группы факторов, которые обеспечивают избирательный характер психических процессов, определяя как направление, так и объем и устойчивость сознательной деятельности: факторы, характеризующие структуру внешних раздражителей, доходящих до человека (структуру внешнего поля); факторы, относящиеся к деятельности самого субъекта (структура внутреннего поля). Это позволяет делать выводы о том, что внимание является тем психическим процессом, который поддается управлению. Использование факторов, определяющих внимание, во взаимодействии с аудиторией, позволит управлять ее вниманием. Такие навыки полезны ораторам, тренерам, позволяют сделать публичное выступление, работу с аудиторией эффективной. Насчитывается большое количество методов и приемов управления вниманием аудитории. Выбор их зависим от специфики ситуации выступления и его композиционной части: например, во вступлении уместны такие приемы привлечения внимания, как: обращение; изложение цели выступления, обзор главных разделов темы; приведение интересного примера, пословицы и поговорки и др. Основными способами управления вниманием аудитории являются: установление зрительного контакта, фразы обращения, умение делать остановки и паузы, повышение или понижение голоса, изменение темпа речи, построение диалога с аудиторией, внезапная остановка на середине фразы, недоговоренность, жестикуляция и пр. Таким образом, знание правил и закономерностей управления вниманием аудитории, правильное использование методов и приемов этого позволяет сделать речь оратора эффективной, т.е. слушатели будут слушать материалы, вникать, мотивироваться. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫАнтонова, К. В. Этапы становления произвольного внимания [Текст] // Молодежь и наука : сб. матер. в VIII Всерос. научн.–техн. конф. студ., асп. и молодых ученых, посвященной 155-летию со дня рождения К. Э. Циолковского. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2012. Золотая, И.Г. Применение дидактических игр на уроках математики для развития внимания [Текст] // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2010. – № 17. – С. 230-235. Калинина, Я.В. Композиция речи в ораторском искусстве [Текст] // Экономика развития. – 2010. – № 3-55. – С. 93-96. Левкова, Е.С. Составляющая «внимание» в методике компрессивного обучения [Текст] // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2013. – № 2 (26). – С. 241-246. – ISSN 2074-1774. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии [Текст] : учебное пособие / А. Р. Лурия. – СПб : Питер, 2012. – 319 с. – ISBN 978-5-459-01166-1. Макарова, Н.Г. Исследование у студентов свойств внимания: устойчивость, концентрация, распределение [Текст] // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2013. – № 6. – С. 76-80. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] : учебное пособие / А. Г. Маклаков. – СПб : Питер, 2009. – 582 с. – ISBN 978-5-272-00062-0. Москвин, В.П. Механизмы публичной речи [Текст] // Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания». – 2010. – № 1 (6). – С. 1-5. Особенности построения вузовской лекции [Текст] / Н.А. Липатова, К.Л. Уланова // Актуальные проблемы современной науки: сб. ст. междунар. научн.-практич. конф. 13-14 декабря 2013 г.: в 4 ч. Ч.1 / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – 332 с. – С. 74-77. Педагогические приемы в процессе интенсификации обучения иностранному языку [Текст] / О.С. Лейхтлинг, М.О. Исмаилова // Общество, наука и инновации: сб. ст. междунар. научн.-практич. конф. 29-30 ноября 2013 г. / отв. Ред. А.А. Сукиасян. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. – С. 158-161. Приемы привлечения и удержания внимания судебной аудитории [Текст] / А.В. Боровков, С.Т. Караев // Вопросы современной юриспруденции. – 2014. – № 36. – С. 46-51. Проблемы общения с судебной аудиторией [Текст] / А.А. Касумов, Э.Т. Агаев // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2012. – № 3(10). – С. 31-33. Капкан М. В. Деловой этикет: учеб. пособие / М. В. Капкан, Л. С. Лихачева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун- т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 168 с. Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций/ Курганская М.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455. . Архангельская М.Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам. – М., 2004. 4. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2003. 5. Браим И.Н. Культура делового общения. – Минск, 1998. 6. Зарецкая Е.Н. Деловое общение. – М., 2003. |