Ограждающие. ОТЛИЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ ДМИТРИЯ И ЕШЕ ОДНОГО !Теплотехн. расчет нару. Строительная теплофизика

Скачать 0.56 Mb. Скачать 0.56 Mb.

|

1 2 Ульяновский государственный технический университет Институт дистанционного образования кафедра: Теплогазоснабжение и вентиляция. дисциплина: Строительная теплофизика. Расчетно-графическая работа. Теплотехнический расчет наружных ограждений жилого здания Вариант 20 Выполнил: студент гр. 02-тгв10-стф Ххххххх Х.Х. Проверил: преподаватель Ххххх Х.Х. Ульяновск 2022 Содержание расчетно-графической работы Выполнение расчетно-графической работы имеет цель: закрепить теоретический материал по основным вопросам дисциплин «Строительная теплофизика», «Тепломассообмен», приобрести навыки самостоятельной работы в области проектирования наружных ограждений и опыт работы со справочной, нормативной и специальной литературой. Расчетно-графическая работа подготавливает студентов к курсовому проектированию по специальным дисциплинам, таким как отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Исходные данные и основные результаты теплотехнических расчетов будут использоваться студентами при выполнении курсовой работы по отоплению. Задание. Спроектировать наружные ограждения жилого здания, расположенного в заданном районе строительства. В задании на расчетно-графическую работу указываются: Характеристики здания: а) район строительства; б) высота здания от земли до устья вентиляционной шахты Н, м (только для расчетно-графической работы); в) высота выбранного для расчета этажа от земли h, м (только для расчетно-графической работы). Характеристики ограждающих конструкций: а) наружных стен; б) бесчердачного перекрытия; в) перекрытия над неотапливаемым подвалом. Расчетно-графическая работа включает в себя: Титульный лист. Задание. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. Расчет теплозащитных свойств наружных ограждений. Расчет влажностного режима наружных ограждений. Расчет воздушного режима наружных ограждений. Выводы. Защитные свойства наружных ограждений. Общая последовательность расчета Ограждения здания должны обладать требуемыми теплозащитными свойствами и быть в достаточной степени воздухо- и влагонепроницаемыми. В теплотехническом отношении наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять следующим требованиям: обладать достаточными теплозащитными свойствами, чтобы лучше сохранять тепло в помещении в холодное время и защитить помещение от перегрева летом; температура на внутренних поверхностях, воздухопроницаемость и влажность наружных ограждений не должны превосходить допускаемых нормами пределов, чтобы избежать появления конденсата, ощущения дутья, ухудшения теплозащитных свойств и санитарно-гигиенических условий ограждаемого помещения. Проектирование наружных ограждений построено на принципах ограничения количества тепла, теряемого ограждением в отопительный период и поддержания на внутренней поверхности наружного ограждения температуры, при которой на внутренней поверхности не образуется конденсат. Теплотехнический расчет обычно начинают с выбора расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха (температуры, влажности и др.) в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и климатическими характеристиками района строительства. После выбора расчетных параметров определяют расчетное сопротивление теплопередаче R0,м2·°C /Вт, основной части (глади) конструкции ограждения. Необходимым является условие, чтобы полное сопротивление теплопередаче R0было равно или больше минимально допустимого по санитарно-гигиеническим соображениям (или требуемого) сопротивления теплопередаче R0тр, м2·°C /Вт: R0>R0тр (3.1) Зная R0тр глади ограждения, необходимо проверить теплозащитные свойства отдельных элементов ограждающих конструкций (стыков, наружных углов, теплопроводных включений и др.). Поэтому для расчета тепловых условий в помещении часто следует, кроме R0, рассчитать и приведенное сопротивление теплопередаче ограждения R0пр, м2·°C/Вт, которое учитывает двумерность температурного поля. После определения R0 и R0пр производят расчет температурного поля в ограждении. Особенно большое значение для теплотехнической оценки ограждения имеет температура его внутренней поверхности τв, °С, определяющая возможность образования конденсата, что недопустимо с санитарно-гигиенической точки зрения. Опасность появления конденсата тем больше, чем больше влажность воздуха внутри помещения. Температура τв должна быть не ниже точки росы tp,°С. Необходимым и достаточным условием этого расчета является отсутствие конденсата на внутренней поверхности рассматриваемого элемента конструкции. Распределение температуры в ограждении необходимо знать также при расчетах его влажностного режима. Для зданий, проектируемых в южных районах, проверяют теплоустойчивость ограждений в расчетных летних условиях. Теплоустойчивость ограждения для зимнего периода года обеспечивается выполнением неравенства (3.1). Для заполнений оконных и дверных проемов теплозащитные свойства регламентируются только сопротивлением теплопередаче конструкции, которое должно быть не ниже требуемого. Влагозащитные свойства ограждений должны исключать переувлажнение материалов за счет атмосферной влаги и диффузии водяных паров из воздуха помещения. Допустимая воздухопроницаемость окон, дверей, стыков конструкций, оси и перекрытий здания определяется нормируемыми сопротивлением воздухопроницанию, расходом воздуха, дополнительными затратами тепла или понижением температуры внутренней поверхности конструкции при инфильтрации. Процессы передачи тепла, переноса влаги и фильтрации воздуха взаимосвязаны, и одно явление оказывает влияние на другое. Поэтому определение тепло-, влаго- и воздухозащитных свойств должно проводиться как общий расчет требуемых защитных свойств наружных ограждений здания. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха Климатические параметры наружного воздуха в районе строительства определяются по СНиП 23-01-99. Для расчета необходимо выбрать температуры наиболее холодной пятидневки tн5,°C (обеспеченностью 0.92); средние температуры наиболее холодного месяца tхм,°C, и отопительного периода ton,°C; продолжительность отопительного периода zоп,сут./год; среднемесячная относительная влажность наружного воздуха для наиболее холодного месяца φн,%; максимальную из средних скоростей ветра по румбам за январь υн,м/с [табл. 1]. За отопительный период принимают период со средней суточной температурой наружного воздуха tн.ср≤ 8 °С. Температура внутреннего воздуха помещения tв,°C, выбирается в соответствии с ГОСТ 30494-96, в зависимости от tн5,°С: при tн5≥ -30°С tв = 18°С, при tн5 < -30°С tв = 20°C. Относительная влажность внутреннего воздуха φв,%, выбирается по СНиП 23-02-2003 [табл. 1]. Как правило, в жилых помещениях должен устанавливаться нормальный влажностный режим. Затем по СНиП 23-02-2003 [табл. 2] определяются условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б), в зависимости от которых в дальнейшем выбираются теплотехнические показатели строительных материалов и изделий по СП 23-101-2004 [прил.Д]. Условия эксплуатации ограждающих конструкций выбираются с учетом климатической зоны влажности района строительства. Зона влажности определяется по СНиП 23-02-2003 [прил. В], согласно которому вся территория России делится на три зоны: 1 - влажную, 2 - нормальную, 3 - сухую. Исходные данные. Высота здания от земли Н = 18 м; Высота этажа от земли h = 7 м; Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) tн5 = -30 °С; Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца tхм = -11,5 °С; Средняя температура отопительного периода tоп = -4 °С; Продолжительность отопительного периода zоп = 214сут/год; Среднемесячная относительная влажность наружного воздуха для наиболее холодного месяца н = 84 %; Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь н = 6,2 м/с; Температура внутреннего воздуха помещения при условии, что tн5 = -30 °С tв = 18 °С; Относительная влажность внутреннего воздуха в = 55 %; Зона влажности по СНиП 23-02-2003 для г.Муром – нормальная (зона 2). Условия эксплуатации ограждающих конструкций

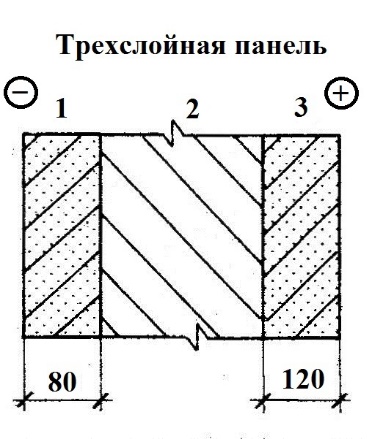

Характеристики слоев наружных стен

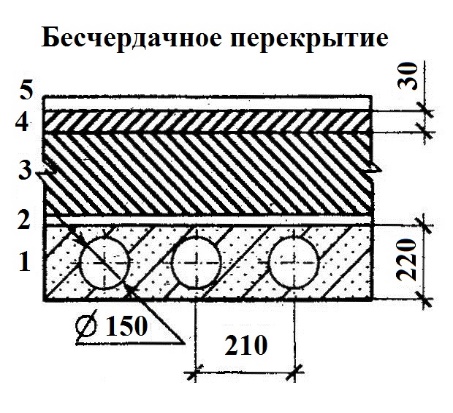

Характеристики слоев бесчердачного перекрытия

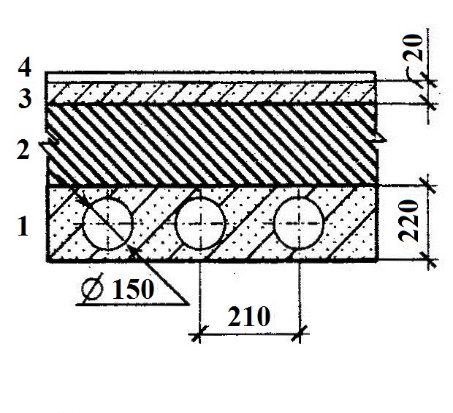

Характеристики слоев перекрытия над неотапливаемым подвалом

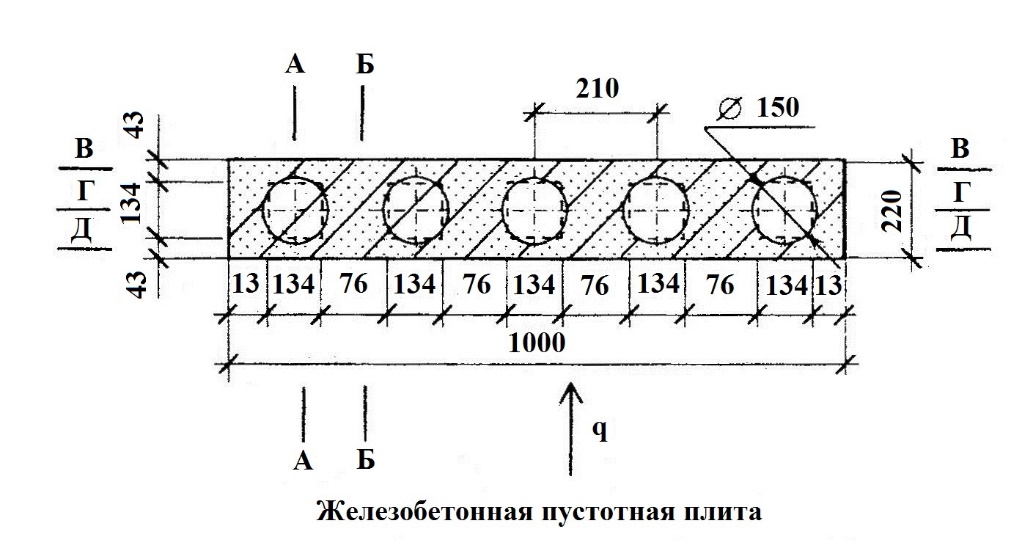

1. Расчет теплозащитных свойств наружных ограждений 1.1 Расчет теплозащитных свойств наружных стен 1. железобетон: δ1 = 0.12 м, λ1 = 2.04 Вт/(м·°С); 2. слой утеплителя: пенопласт: λ2 = 0.052 Вт/(м·°С); 3. железобетон: δ3 = 0.08 м, λ3 = 2.04 Вт/(м·°С); 1.1.1 Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр, м2·°С /Вт (определяем интерполяцией), наружного ограждения (СниП 23-02-2003 [табл. 4]) в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd, °С∙сут, значение которых определяется по формуле: Dd = (tв – tоп)·zоп (1.1) Dd = (18 – (-4))·214 = 4708 °С·сут R0тр = 3.05 м2·°С /Вт 1.1.2. Толщина из, м, теплоизоляционного слоя в конструкции ограждения, значение которой определяется, используя выражение:  (1.2) (1.2)отсюда  (1.3) (1.3)где λиз = 0.052 Вт/(м·°С) - коэффициент теплопроводности слоя теплоизоляции (пенопласт);  = 8.7 Вт/(м2·°С), = 8.7 Вт/(м2·°С),  = 23 Вт/(м2·°С) – коэффициенты (табл.3.1, 3.2 УМК) теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения; = 23 Вт/(м2·°С) – коэффициенты (табл.3.1, 3.2 УМК) теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения; – сумма термических сопротивлений конструктивных слоев ограждения, м2·°С /Вт. – сумма термических сопротивлений конструктивных слоев ограждения, м2·°С /Вт. – толщина i-го конструктивного слоя, м; – толщина i-го конструктивного слоя, м; – коэффициент теплопроводности i-го конструктивного слоя, Вт/(м·°С); – коэффициент теплопроводности i-го конструктивного слоя, Вт/(м·°С);i=1,2,…,k – номер конструктивного слоя ограждения, k – общее количество конструктивных слоев в ограждении.   1.1.3. Округляем расчетное значение  , м, в большую сторону, принимая фактическое значение толщины слоя изоляции , м, в большую сторону, принимая фактическое значение толщины слоя изоляции  , м, таким образом, чтобы общая толщина панелей наружных стен была кратной 0.05 м. , м, таким образом, чтобы общая толщина панелей наружных стен была кратной 0.05 м. 1.1.4. Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения R0ф, м2·°С /Вт  (1.4) (1.4) 1.1.5. Для сложного ограждения, в котором имеются элементы, формирующие двухмерные температурные поля, фактические теплопотери оказываются большими, чем рассчитанные в предположении одномерности температурного поля. Для расчета теплопотерь сложного ограждения, в котором возникают двумерные температурные поля, пользуются приведенным сопротивлением теплопередаче R0пр, м2·°С /Вт. Допускается приведенное сопротивление теплопередаче наружных панельных стен жилых зданий принимать равным  (1.5) (1.5)где r = 0.7 – коэффициент теплотехнической неоднородности (табл. 3.3 УМК). 1.1.6. Произведем сравнение сопротивлений теплопередаче R0пр и R0тр по условиям энергосбережения, при этом должно выполнятся неравенство R0пр ≥ R0тр. Это неравенство не выполняется, т.к. R0пр < R0тр (2.198 < 3.05). Для выполнения неравенства, исходя из условия энергосбережения, толщину изоляции  увеличим до 0.25 м, ( увеличим до 0.25 м, ( ), тогда ), тогда  В этом случае неравенство R0пр ≥ R0тр (3.54 > 3.05) выполняется. 1.1.7. Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, который не должен превышать нормируемого значения для наружных стен Δtn=4 °С. (СНиП 23-02-2003 [табл.5])  (1.6) (1.6)где n = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. (СНиП 23-02-2003 [табл.6])  Δt0 < Δtn (1.09 < 4) Δt0 < Δtn (1.09 < 4)1.1.8. Температурные поля в различных элементах наружного ограждения. Одномерное стационарное температурное поле глади наружного ограждения, при tн = -30 °С определяем, используя аналитическую зависимость:  (1.7) (1.7)где τх- температура в произвольном сечении х ограждения, °С; Rв-х - сопротивление теплопередаче от внутренней среды до сечения х, м2·°С /Вт. при х= 0:   при х= δ1:   при х= δ1+δ2/2:   при х= δ1+δ2:   при х= δ1+δ2+δ3:   Графики изменения температуры по сечению наружной стены при tн= tн5 для аналитического и графического методов расчета изображены в приложении 1. Результаты расчетов температурного поля аналитическим и графическим методами совпадают. Температура внутренней поверхности наружного ограждения τв, °С, должна быть выше точки росы tp, °С, в противном случае необходимо предусмотреть специальные мероприятия, предупреждающие конденсацию водяного пара на внутренней поверхности ограждения. 1.1.9 Температуру точки росы tр, °С, можно определить по относительной влажности и температуре tв, °С, воздуха внутри помещения, рассчитав парциальное давление рв, Па, водяного пара в воздухе помещения. 1. Парциальное давление водяных паров Рв, Па, в воздухе помещения для температуры tв = 18 °С, при полном насыщении (для относительной влажности 100 %).  (1.8) (1.8) 2. Действительное парциальное давление водяных паров рв, Па, в воздухе помещения для заданной относительной влажности φв = 55%.  (1.9) (1.9) 3. Значение рв, Па, принимают за максимальную упругость воздуха в помещении и, подставляя его в уравнение (1.8), находят температуру точки росы tв, °С  (1.10) (1.10) или по СП 23-101-2004, при φв = 55% и tв = 18 °С: tр = 8.83 °С 1.1.10. Подбор заполнений световых проемов. Требуемое сопротивление теплопередаче заполнения светового проема  , определяем по СНиП 23-02-2003 [табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода , определяем по СНиП 23-02-2003 [табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd=4708 °С∙сут. (определяем интерполяцией)  =0.50 м2·°С /Вт =0.50 м2·°С /ВтОпределив  , принимаем необходимую для заданного района строительства конструкцию остекления, руководствуясь требованиями СП 23-101-2004 (табл. Л). Выбирать конструкцию остекления заполнения светового проема следует из условия , принимаем необходимую для заданного района строительства конструкцию остекления, руководствуясь требованиями СП 23-101-2004 (табл. Л). Выбирать конструкцию остекления заполнения светового проема следует из условия  . ( . ( ) )Конструкция остекления: Двойное остекление с твердым селективным покрытием в раздельных переплетах. 1.1.11. Для наружных ограждений, которые не имеют элементов, формирующих двухмерные температурные поля, рассчитываем коэффициент теплопередачи k, м2·°С /Вт.  1.2 Расчет теплозащитных свойств бесчердачного перекрытия. 1. железобетонная пустотная плита: δ1 = 0.22 м, λ1 = 2.04 Вт/(м·°С); 2. один слой рубероида: δ2 = 0.0015 м, λ2 = 0.17 Вт/(м·°С); 3. утеплитель: вермикулитобетон: λ3 = 0.13 Вт/(м·°С); 4. цементно-песчаная стяжка: δ4 = 0.03 м, λ4 = 0.93 Вт/(м·°С); 5. три слоя рубероида: δ5 = 0.0045 м, λ5 = 0.17 Вт/(м·°С); 1.2.1. Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр, м2·°С /Вт (определяем интерполяцией), наружного ограждения по СниП 23-02-2003 [ табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd, °С∙сут, значение которых определяется по формуле (1.1): Dd = (18 – (-4))·214 = 4708 °С·сут R0тр = 4.02 м2·°С /Вт 1.2.2. Рассчитаем среднее температурное сопротивление железобетонной пустотной плиты. Пустоты имеют цилиндрическую форму и заполнены воздухом, диаметр отверстий d = 0.15 м, расстояние между центрами отверстий S = 0.21 м. Коэффициент теплопроводности бетона λж/б = 2.04 Вт/(м·°С), термическое сопротивление воздушных прослоек Rв.п.= 0.15 м2·°С /Вт. Для упрощения расчетов круглые отверстия заменяем равными по площади квадратами со стороной  Определим термическое сопротивление плиты R||, м2·°С /Вт, в направлении параллельном движению теплового потока для двух характерных сечений (А-А, Б-Б)  В сечении А-А находится воздушная прослойка толщиной δв.п= 0.134 м и два слоя железобетона общей толщиной 0.086 м.  В сечении Б-Б расположен слой железобетона общей толщиной 0.220 м, для него термическое сопротивление составит  Рассчитываем термическое сопротивление плиты в направлении, параллельном движению теплового потока  Где FA-A, FБ-Б – площади слоев в сечениях А-А и Б-Б, м2. FА-А = (0.134∙1)∙5 = 0.670 м2 FБ-Б = (0.076∙1)∙4 = 0.304 м2 Определяем термическое сопротивление плиты R┴, м2·°С /Вт, в направлении, перпендикулярном движению теплового потока для двух характерных сечений (В-В, Г-Г, Д-Д). В сечениях В-В и Д-Д два слоя железобетона, общая толщина которых равна  м, поэтому общее термическое сопротивление этих слоев равно м, поэтому общее термическое сопротивление этих слоев равно В сечении Г-Г, как и в сечении А-А находятся воздушные прослойки и слои железобетона FГ-Гв.п = FА-А = 0.670 м2 FГ-Гж/б = FБ-Б = 0.304 м2 Термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении Г-Г равно Rв.п = 0.15 м2·°С /Вт Термическое сопротивление слоя железобетона в сечении Г-Г определяется как  Для сечения Г-Г общее термическое сопротивление составит  Рассчитываем термическое сопротивление в направлении, перпендикулярном движению теплового потока R┴= RВ-В+Д-Д + RГ-Г= 0.042+0.107 = 0.149 м2·°С /Вт Полное термическое сопротивление железобетонной пустотной плиты Rср определим из уравнения  Сумма термических сопротивлений слоев перекрытия: железобетонной плиты, слоя рубероида, цементно-песчаной стяжки, трех слоев рубероида м2·°С /Вт.  1.2.3. Толщина из, м, теплоизоляционного слоя в конструкции перекрытия, используя выражение (1.3):  где λиз = 0.13 Вт/(м·°С) - коэффициент теплопроводности слоя теплоизоляции (вермикулитобетон);  = 8.7 Вт/(м2·°С), = 8.7 Вт/(м2·°С),  = 23 Вт/(м2·°С) – коэффициенты (табл. 3.1, 3.2 УМК) теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения; = 23 Вт/(м2·°С) – коэффициенты (табл. 3.1, 3.2 УМК) теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения; – толщина i-го конструктивного слоя, м; – толщина i-го конструктивного слоя, м; – коэффициент теплопроводности i-го конструктивного слоя, Вт/(м·°С); – коэффициент теплопроводности i-го конструктивного слоя, Вт/(м·°С);i=1,2,…,k – номер конструктивного слоя ограждения, k – общее количество конструктивных слоев в ограждении. 1.2.4. Округляем расчетное значение  , м, в большую сторону, принимая фактическое значение толщины слоя изоляции , м, в большую сторону, принимая фактическое значение толщины слоя изоляции  , м, таким образом, чтобы общая толщина панелей наружных ограждений была кратной 0.05 м. , м, таким образом, чтобы общая толщина панелей наружных ограждений была кратной 0.05 м. 1.2.5. Фактическое сопротивление теплопередаче перекрытия R0ф, м2∙°С /Вт определим по выражению (1.4).  1.2.6. Приведенное сопротивление теплопередаче наружного перекрытия определим по формуле (1.5).  где r = 0.7 – коэффициент теплотехнической неоднородности (табл. 3.3 УМК). 1.2.7. Произведем сравнение сопротивлений теплопередаче R0пр и R0тр по условиям энергосбережения, при этом должно выполнятся неравенство R0пр ≥ R0тр. Это неравенство не выполняется, т.к. R0пр < R0тр (2.99 < 4.02). Для выполнения неравенства, исходя из условия энергосбережения, толщину изоляции  увеличим до 0.75 м, тогда увеличим до 0.75 м, тогда  В этом случае неравенство R0пр ≥ R0тр (4.34 > 4.02) выполняется. 1.2.8. Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, который не должен превышать нормируемого значения для наружных стен Δtn= 3 °С. (СНиП 23-02-2003 [табл.5]) определим по формуле (1.6).  Δt0 < Δtn (0.89 < 3) Δt0 < Δtn (0.89 < 3)1.3 Расчет теплозащитных свойств перекрытия над неотапливаемыми подвалами 1. железобетонная пустотная плита: δ1 = 0.22 м, λ1 = 2.04 Вт/(м·°С); 2. утеплитель: полистеролбетон: λ3 = 0.16 Вт/(м·оС); 3. цементно-песчаная стяжка: δ4 = 0.02 м, λ4 = 0.93 Вт/(м·°С); 4. линолеум: δ5 = 0.007 м, λ5 = 0.35 Вт/(м·°С); 1.3.1. Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр, м2·°С /Вт (определяем интерполяцией), наружного ограждения по СниП 23-02-2003 [ табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd, °С∙сут, значение которых определяется по формуле (1.1): Dd = (18 – (-4))·214 = 4708 °С·сут Rотр = 4.02 м2·°С /Вт 1.3.2. Значение полного термического сопротивления железобетонной пустотной плиты Rср, м2·°С /Вт, возьмем из расчета теплозащитных свойств бесчердачного перекрытия:  Сумма термических сопротивлений слоев перекрытия: железобетонной плиты, цементно-песчаной стяжки, одного слоя линолеума, м2·°С /Вт.  1.3.3. Толщина из, м, теплоизоляционного слоя в конструкции перекрытия, используя выражение (1.3):  где λиз = 0.16 Вт/(м·°С) - коэффициент теплопроводности слоя теплоизоляции (полистеролбетон);  = 8.7 Вт/(м2·°С), = 8.7 Вт/(м2·°С),  = 12 Вт/(м2·°С) – коэффициенты (табл. 3.1, 3.2 УМК) теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения; = 12 Вт/(м2·°С) – коэффициенты (табл. 3.1, 3.2 УМК) теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения; – толщина i-го конструктивного слоя, м; – толщина i-го конструктивного слоя, м; – коэффициент теплопроводности i-го конструктивного слоя, Вт/(м·°С); – коэффициент теплопроводности i-го конструктивного слоя, Вт/(м·°С);i=1,2,…,k – номер конструктивного слоя ограждения, k – общее количество конструктивных слоев в ограждении. 1.3.4. Округляем расчетное значение δиз, м, в большую сторону, принимая фактическое значение толщины слоя изоляции  , м, таким образом, чтобы общая толщина панелей наружных ограждений была кратной 0.05 м. , м, таким образом, чтобы общая толщина панелей наружных ограждений была кратной 0.05 м. 1.3.5. Фактическое сопротивление теплопередаче перекрытия R0ф, м2∙°С /Вт определим по выражению (1.4).  1.3.6. Приведенное сопротивление теплопередаче наружного перекрытия определим по формуле (1.5).  где r = 0.7 – коэффициент теплотехнической неоднородности (табл. 3.3 УМК). 1.3.7. Произведем сравнение сопротивлений теплопередаче R0пр и R0тр по условиям энергосбережения, при этом должно выполнятся неравенство R0пр ≥ R0тр. Это неравенство не выполняется, т.к. R0пр < R0тр (2.9 < 4.02). Для выполнения неравенства, исходя из условия энергосбережения, толщину изоляции  увеличим до 0.9 м, тогда увеличим до 0.9 м, тогда  В этом случае неравенство R0пр ≥ R0тр (4.2 > 4.02) выполняется. 1.3.8. Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, который не должен превышать нормируемого значения для наружных стен Δtn= 2 °С. (СНиП 23-02-2003 [табл.5]) определим по формуле (1.6).  Δt0 < Δtn (0.92 < 2) Δt0 < Δtn (0.92 < 2) 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||