лекция 2 Теоретические и методологические основы иглорефлексотер. Теоретические и методологические основы иглорефлексотерапии

Скачать 241.69 Kb. Скачать 241.69 Kb.

|

|

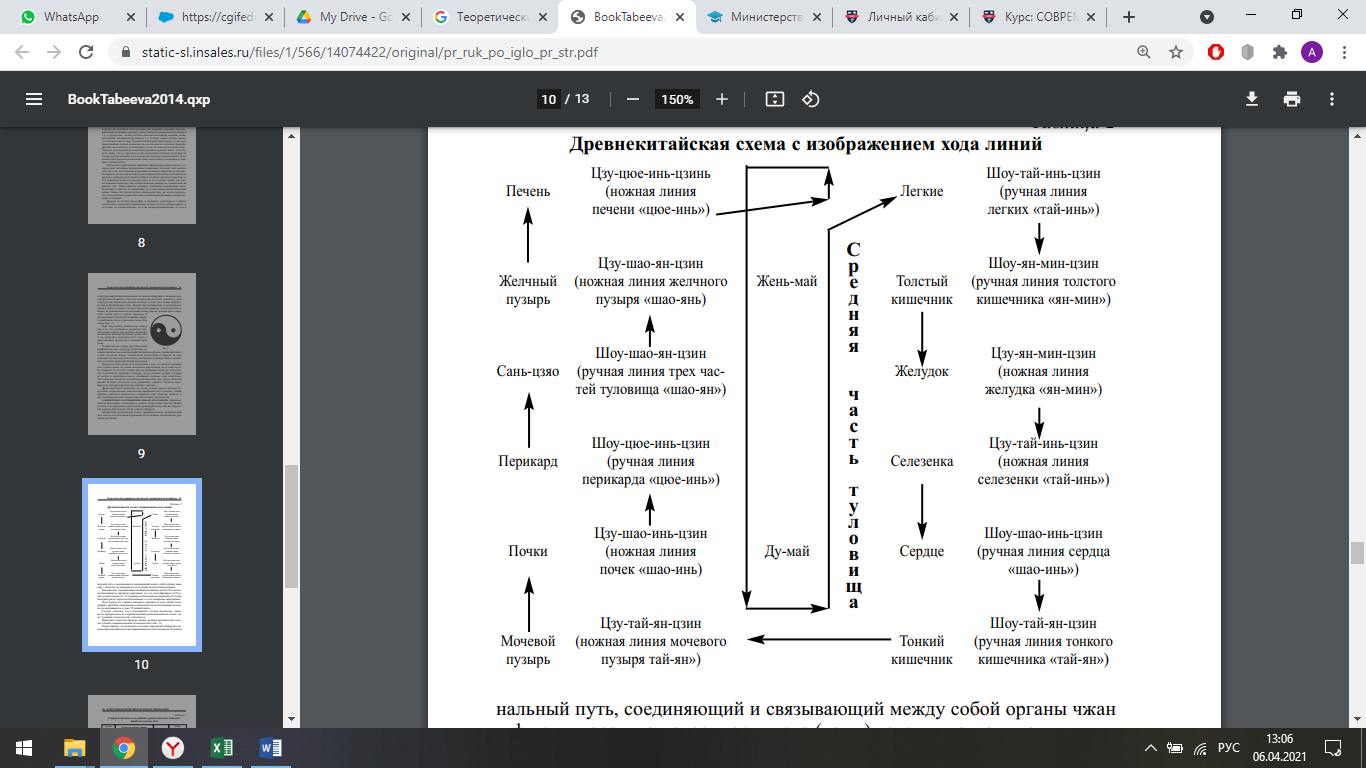

Теоретические и методологические основы иглорефлексотерапии. Во всем мире, в том числе в нашей стране, на протяжении последних десятилетий широко освещаются вопросы китайской традиционной медицины. Успешно внедряется метод лечения, называемый «чжэнь-цзю» (иглоукалывание, прижигание), а также вакуумный и точечный массаж, аппликация металлических пластин и шариков, микроиглотерапия и др. Философские, методологические основы метода уходят вглубь веков. Концом II тысячелетия до н.э. датируется становление общих черт восточной медицины, в формировании которой важную роль сыграла мировоззренческая система китайской философии. Для понимания сущности современного терапевтического акупунктурного воздействия (лечения) важное значение имеет представление об общих философских построениях древности и особенно китайской. Китай – уникальная страна, стабильность которой на протяжении тысячелетий была связана с главенствующими традиционными идеями – единством человека и природы, гармонией триады – небо, земля, человек. Для практических врачей важно уметь осуществлять «перевод» восточной категориальной образности на современный научный язык. Восточная философия – это не только мировоззренческая система понятий, но и образ мышления, основа подходов к простым и более сложным явлениям естествознания и общественной жизни. Отсюда каждый специалист, овладевший суммой знаний современной медицины, должен уметь заглянуть в философские истоки тех методов мышления и подходов к познанию природы, которые были характерны для древности. Именно из недр этой эпохи возникали ценные выводы и наблюдения, положившие начало чжэнь-цзю. В чем их суть? Суть в понимании общей взаимосвязи всего мироздания. Китайская философия подошла еще в глубокой древности к пониманию простой, но основополагающей диалектики целостности человеческого организма и его функций, связи этой целостной структуры с наиболее общими законами развития Вселенной. Отсюда – понятие «небесного предопределения». К МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ЧЖЭНЬ-ЦЗЮ В традиционной медицине такое понятие находит свою формулу в теориях инь-ян и у-син (пяти элементов), определяющих форму развития бытия. Данная концепция вырастает из понимания человеком связи явлений, т.е. всеобщей взаимозависимости отдельного от общего, процесс развития которых обусловливается взаимодействием противоположных сторон, дополняющих друг друга. Теория инь-ян занимает центральное место как в общей философии познания древности, так и в китайской традиционной медицине. На основе выводов этой теории врачи изучали заболевания, осуществляли их диагностику и лечение. Инь-ян в традиционном понимании – это противоположные начала сущности вещей и явлений. Везде и во всем есть две стороны явлений объекта. Теория инь-ян утверждает, что в природе нет односторонних предметов, а есть противоположные стороны и качества объектов и явлений. Так, в одном из древних канонов «Хуанди Нейцзин» утверждается, что небо относится к ян, а земля – к инь; солнце – к ян, луна – к инь; день – к ян, ночь – к инь; верх относится к ян, низ – к инь; наружная сторона – к ян, внутренняя – к инь; левая сторона – к ян, правая – к инь и т.д. Подобная же классификация применялась к человеку, к его психическому и физиологическому состоянию, всецело зависящему от законов Вселенной, ибо человек не может рассматриваться изолированно от природы, а только как единое целое с ней. В практической медицине теория инь-ян преломлялась через учение пяти элементов мироздания (у-син), т.е. вводился элемент развития и его материальных форм. Развитие, по представлениям древнекитайской философии, осуществляется в форме пяти элементов материи: дерева, огня, земли, металла и воды; они вовлечены в циклически организованны кругооборот развития материального мира с соответствующим взаимодействием между собой. Цикличность развития охватывает все мироздание, в том числе и организм человека. Вместе с тем теория у-син объясняет, каким образом каждый орган человека и вся совокупность его организма взаимодействуют с окружающей средой. На состояние человека влияют климат, сезоны, излучение солнца, воздействие луны и земли; человек отражает в себе строение и движение Вселенной, т.е. состояние человека меняется под воздействием различных космических явлений. Жизненные функции человека зависят от проявлений общих закономерностей развития инь-ян и у-син. На этом основании была создана особая терапевтическая методология, способная в тех условиях направлять клиническую практику. Важнейшие элементы клинической практики древних врачевателейсвязаны также с целой познавательной концептуальной системой – чжан-фу (цзан-фу) с учением о меридианах и энергии чи (ки, ци). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ Под понятием древневосточной терапевтической методологии мыпонимаем всю совокупность теоретических положений естествознания тех времен, раскрывающих место и роль человека в мироздании как объекта традиционной медицины. Обратимся в краткой форме к уяснению важнейших сторон концепции китайской традиционной медицины. ТЕОРИЯ ИНЬ-ЯН. Совершенно очевидно, что исходным пунктом длякитайской традиционной медицины, ее стержневым концептуальным базисом, отражающим общее понимание законов мироздания, является теория инь-ян. Путеводная линия этого учения объясняет заболевание, исходя из этого можно провести диагностику и лечение. Причем в практической медицине подходы инь-ян преломлялись при использовании системы пяти элементов (у-син). Эта особая терапевтическая методология, способная по канонам тех времен объяснить порядок связей материального мира, полезных для клинической практики. В течение тысячелетий эмпирическое становление чжэнь-цзю было всегда обусловлено необходимостью получения лечебного эффекта, то есть практического результата. Поэтому осмысливание древнего терапевтического опыта чжэньцзю приводит нас к мысли о зримой значимости важнейших компонентов, в особенности в части о функциональных нарушениях и физиологических реакциях в ответ на раздражение кожного покрова человека. В традиционной китайской медицине доминируют следующие принципы: 1) человек изучается как единое целое; 2) человек соответствует небу и земле; это отождествляется с понятием инь-ян; 3) жизнь человека регулируется концепцией пяти элементов. Последний принцип будет рассматриваться ниже, а первые имеют непосредственное отношение к теории инь-ян. Согласно первому принципу, мышление, чувства и тело человекавзаимообусловлены и находятся в неразрывной связи между собой. Все органы и функции связаны между собой; с точки зрения непрерывного развития и преобразования человек есть единое целое. Принцип второй – человек соответствует небу и земле – основан на положениях восточной философии и медицины, в которых человека рассматривают не изолированно от природы, а как ее неотъемлемую часть, как единое целое с окружающей средой. Данный принцип утверждает, что на состояние человека влияют климат, сезоны, излучение солнца, воздействия луны и земли, что в человеке отражаются строе Теоретические принципы китайской традиционной медициныние и движение Вселенной, то есть состояние человека меняется под воздействием различных космических явлений. Причем строение и движение Вселенной отражаются в теле человека полностью, особенно в его жизненных функциях. Согласно канонам древней философии и медицины, человек, как и все предметы на поверхности земли, подчинен действию «большого закона двойного всеобщего чередования и дополнения» – инь-ян. Что же представляет собой этот закон? Теория инь-ян утверждает, что везде и во всем есть два противоположных начала, обозначенных терминами инь и ян. Они и являются основными категориями для объяснения существующих в природе предметов и явлений, ибо все существующие в природе предметы и явления имеют свои антиподы. Согласно древнекитайской философии и медицине, в природе нет единичных и односторонних предметов, а противоположные стороны и качества объектов можно выразить терминами «инь» и «ян». Например, к группе ян относятся такие понятия, как движение, сильный, явно выраженный, активный, верхний, самец, быстрый, повышенная функция и т.д.; к группе инь – покой, слабый, скрытый, пассивный, нижний, самка, медленный, пониженная функция и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что хотя инь и ян не представляют собой конкретной формы, но как противоположные начала включены во все предметы и явления природы. Древние мыслители не остановились только на этапе разделения и выделения во всех предметах и явлениях противоположных начал. Они считали также, что все предметы и обе их противоположные тенденции не только противоположны, но и взаимообусловлены, взаимосвязаны. И эта взаимосвязь предметов и явлений имеет неуклонную тенденцию к слиянию в единое целое. Интересна и оригинальна трактовка образования единого целого, которую дает китайская традиционная концепция. Согласно этой концепции, инь и ян, хотя и являются противоположными началами, их противоположность не постоянна. Они не рассматриваются как бы застывшими во времени, данными раз и навсегда. Инь и ян имеют процессы развития, то есть каждый развивается «внутри себя», и, что особенно важно, они имеют взаимные переходы. Так, процветание инь рождает ян, процветание янрождает инь. Таким образом возникает взаимообусловливающая связь. Тенденция к единству не ограничивается только взаимообуславливающей связью. Каким бы тесным ни было взаимодействие, оно всегда предполагает относительную самостоятельность взаимодействующих, сосуществующих элементов. Древняя восточная философия и медицина существенно углубили собственную концепцию образования единого целого, распространив ее не только на взаимодействие, но и на взаимопроникновение, то есть вструктуре каждой противоположности можно обнаружить элементы другой противоположности. Так, в ян заложен инь (иньский элемент), в свою очередь в инь заложен ян (янский элемент), то есть этим самым образуется взаимопроникающая связь. Взаимообусловливающие и взаимопроникающие связи «создают» полную гармонию природы, а следовательно, ижизни. В уравновешенном состоянии между инь-ян должны быть сохранены тесная связь и полная гармония. В традиционной китайской медицине принято изображать такую гармонию в виде «Монады» При нарушении равновесия между инь и ян, что возможно в результате преобладания одного над другим, возникает аномальное явление или даже раскол иньи ян, который в конечном итоге ведет уничтожению предметов и явлений природы. Теория инь-ян служит для объяснения морфологических структур организма человека, физиологических функций различных органов, понимания патологии, составляя основу клинической диагностики и терапии. В силуэтих причин, как полагали ученые, она занимает универсальное положение и системе древнекитайской медицины. Исходя из известного нам положения о том, что живой организместь единое целое не только комплекса мироздания, но и само по себе отражает эту истину, учение инь-ян, объясняя структуру человеческого организма, приводит к выводу, что различные органы человека не только в функциональном отношении связаны этим единством. Это единство зиждется на взаимодополняющих друг друга областях инь-ян. В книге «Су-вэнь» есть положение: «Жизнь человека имеет формулу, которая нераздельно связана с инь-ян». Древнекитайская медицина на основе теории инь-ян изучала патологию, осуществляла диагностику, профилактику и лечение. Таким образом слагалась (совместно с теорией у-син, чжан-фу, цзин-ло и др.) традиционная восточная терапевтическая методология. О КОНКРЕТНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ИНЬ-ЯН В ОРГАНИЗМЕ. Древнекитайская философия и медицина и сложны, и предельно просты. Всякаяболезнь есть нарушение нормальных пропорций между инь-ян, нарушение порядка Вселенной, общих законов природы. Конкретный медицинский аспект древневосточных представлений дает многое для понимания причинно-следственных связей жизни, развития организманальный путь, соединяющий и связывающий между собой органы чжан и фу с выносом на поверхность тела (кожи) точек иглоукалывания. Как известно, традиционная китайская медицина делит 670 точек иглоукалывания по признаку меридиана, то есть классифицирует 618 точек соответственно по 12 основным симметричным (парным) и 52 точки акупунктуры по двум несочетающимся, то есть непарным меридианам. Пути (ходы), их соприкосновения и перекресты хода линий (топография), признаки «поражения» и показания к их использованию детально рассматриваются в главе VI данной книги. Следует отметить, что в большинстве случаев количество, значимость перекрестов и их соприкосновений, расположенных на голове, лице, туловище и конечностях, отличаются. Приводим в качестве примера данные древних врачевателей о местах (точках) соприкосновения на конечностях (табл. 3). Таким образом, из двенадцати основных меридианов конкретные каналы связи оказываются сгруппированными по системе инь-ян. В данномразделе важно на основе этой таблицы понять методологическую структуру взаимосвязи основной философской концепции инь-ян с меридианами организма. В дальнейших разделах мы более подробно вернемся к этим проблемам уже с точки зрения оценки взаимосвязей между самими меридианами, знание которых имеет основополагающее значение для достижения лечебного эффекта при иглоукалывании и прижигании.  Кроме указанных 12 симметричных (постоянных, основных) меридианов, упомянутых нами, китайские врачеватели выделяют два меридиананепарных (несочетающихся). Они имеют особое значение, обеспечивая взаимосвязь между меридианами, и занимают срединное положение. Четырнадцатый переднесрединный меридиан («жэнь-май» – сосуд зачатия) является иньским меридианом, контролирует все меридианы инь. Тринадцатый заднесрединный меридиан («ду-май» – управитель) является янским меридианом, и считается, что он контролирует все ян-меридианы. Важной методологической посылкой понимания древнекитайской концепции является еще одно положение: 12 основных (парных, первичных и т.д.) меридианов состоят из двух неравнозначных частей – наружного и внутреннего ходов, которые непосредственно связаны между собой. Эти (12 основных и 2 непарных) меридианы имеют собственные точки иглоукалывания. |