(реф) Тип Апикомплексы, класс Споровики (малярийный плазмодий, т. Тип Апикомплексы, класс Споровики (малярийный плазмодий, токсоплазма). Тип Инфузории, представитель класса балантидий. Реферат

Скачать 0.72 Mb. Скачать 0.72 Mb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» Кафедра медицинской биологии и генетики Тип Апикомплексы, класс Споровики (малярийный плазмодий, токсоплазма). Тип Инфузории, представитель класса — балантидий. Реферат

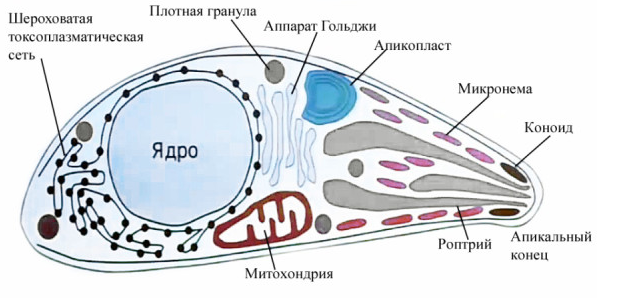

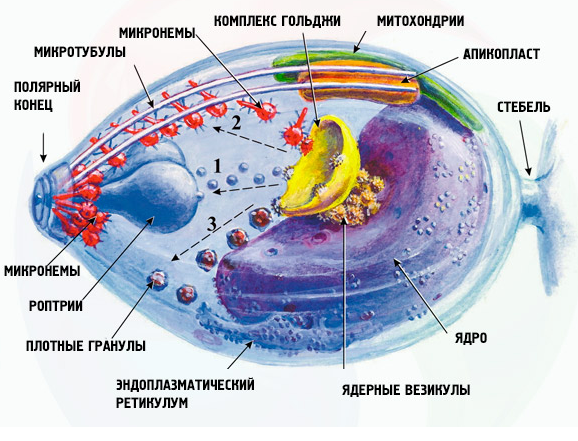

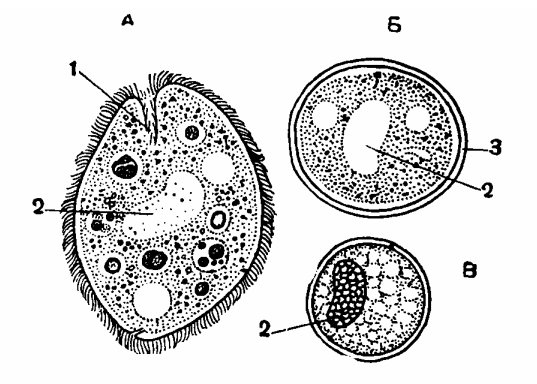

Гомель 20.. Содержание Токсоплазма (Toxoplasma gondii) 3 Малярийный плазмодий 6 Балантидий (Balantidium coli) 10 Список использованных источников 12 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) Царство Протисты — Protozoa Тип Апикомплексы — Apicomplexa Класс Споровики — Sporozoa Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — возбудитель токсоплазмоза человека и животных. Токсоплазмоз — антропозооноз, природно-очаговое заболевание. Географическое распространение — повсеместно. Локализация: головной мозг, ткани глаза, сердечные и скелетные мышцы, матка, легкие, оболочки плода. В этих органах образуются скопления паразитов в виде тканевых цист, которые могут сохраняться в организме десятки лет и даже пожизненно. Морфологическая характеристика. Эндозоиты (трофозоиты, тахизоиты), а также похожие на них морфологически цистозоиты или брадизоиты - имеют форму апельсиновой дольки или полумесяца, длиной 4-7 мкм, шириной 2-4 мкм, передний конец клетки сужен, имеет коноид, выполняющий опорную функцию. От коноида внутрь тела отходят трубочки, заканчивающиеся мешковидными расширениями — роптриями, в количестве от 2 до 14. Они содержат вещества, облегчающие проникновение паразита в клетки хозяина. Микрогаметы сильно вытянутой формы с острыми концами, 3 мкм в длину, имеют два жгутика. Макрогаметы округлой формы, до 10-12 мкм в длину, имеют крупное ядро. Ооцисты округлые, диаметр 9-11x10-14 мкм, имеют бесцветную двухслойную оболочку, внутри подразделяются на две спороцисты, с четырьмя банановидными спорозоитами в каждой. Спороцисты также покрыты двухслойной оболочкой и имеют размеры 6-7 х 4-5 мкм. Спорозоиты морфологически сходны с эндозоитами. Тканевые цисты — правильной сферической формы, 100 мкм в диаметре. Это латентные инвазивные формы паразита, содержащие несколько сотен медленно делящихся трофозоитов (брадизоитов). Жизненный циклсостоит из двух фаз. Половая часть жизненного цикла проходит только в особях некоторых видов семейства кошачьих (дикие и домашние кошки), которые становятся основным хозяином паразитов. Бесполая часть жизненного цикла может проходить в любом теплокровном животном, например в млекопитающих и птицах. В теле промежуточных хозяев паразит проникает в клетки, формируя так называемые межклеточные паразитофорные вакуоли, содержащие брадизоиты (медленно размножающиеся формы паразита). Внутри этих вакуолей T. gondii последовательно размножается делением на две части, до тех пор пока инфицированная клетка не разрушается и тахизоиты (активно размножающиеся формы паразита) выходят наружу. Тахизоиты подвижны и активно размножаются бесполым способом. В отличие от брадизоитов, свободные тахизоиты легко устраняются иммунной системой хозяина, но они могут проникнуть в клетки и сформировать брадизоиты, тем самым поддерживая инфекцию. При заражении токсоплазмозом клетки хозяина теряют способность образовывать фагосому, т. к. лизосомы не могут сливаться с вакуолью, где находится паразит. Вакуоли формируют тканевые цисты, в основном в мышцах и головном мозге. Поскольку паразит находится внутри клеток, то иммунная система хозяина не может обнаружить тканевые цисты. Тканевые цисты проглатываются кошкой (например, когда она съедает зараженную мышь). Цисты выживают в желудке кошки, и паразиты заражают эпителиальные клетки кишечника, где они размножаются половым способом и формируют ооцисты, которые выходят наружу с фекалиями. Животные (а также люди) проглатывают ооцисты (например, поедая немытые овощи и фрукты) или тканевые цисты (в плохо приготовленном мясе, сыром фарше) и заражаются. Паразиты внедряются в макрофаги в кишечном тракте и через кровь распространяются по организму хозяина. Основные хозяева токсоплазмы — представители семейства кошачьих (чаще домашние кошки). Промежуточный хозяин — мышевидные грызуны, человек и другие млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся. Инвазионная форма. Инвазионными являются зрелые ооцисты (со спорозоитами), находящиеся во внешней среде и распространяемые кошками, а также все стадии бесполого размножения, происходящего в тканях промежуточных хозяев. Кошки заражаются ооцистами, поедая мышей, в организме которых содержатся тахизоиты и брадизоиты. Заражение человека возможно тремя способами: 1) ооцистами перорально при несоблюдении правил гигиены; 2) алиментарно — при употреблении в пищу сырых мясных и куриных фаршей, сырых куриных яиц, некипяченого молока; 3) трансплацентарно; 4) от инфицированных доноров при переливании крови лицам с ослабленным иммунитетом, а также при пересадке органов. Источник заражения— кошки инвазированные Т. gondii. рассеивающие паразитов в окружающую среду с фекалиями, мочой, слюной. Круг промежуточных хозяев очень широк, что свидетельствует о практическом отсутствии хозяинной специфичности токсоплазмы. Природные очаги токсоплазмоза, будучи открытыми системами, находятся в постоянном взаимодействии. Патогенное действие. Клинические симптомы очень разнородны, что объясняется различной локализацией паразита. Поражаются нервная, половая, лимфатическая системы, органы зрения, любые органы и ткани. Нередко наблюдается бессимптомное носительство. Уникальной особенностью инвазии является то, что паразиты персистируют в тканевых цистах в различных органах и тканях в течение всей жизни хозяина. Токсоплазмоз обычно протекает у человека легко. Однако для плода, в случае если мать заразилась токсоплазмозом во время беременности, а также для человека с пониженным иммунитетом эта болезнь может иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Диагностика. Применяют бактериоскопический метод: обнаружение токсоплазм в центрифугате сыворотки крови, в пунктате спинномозговой жидкости, в тканях плаценты, в биоптатах лимфоузлов. Эти методы применимы при остром и врожденном токсоплазмозе. При хроническом токсоплазмозе лучшие результаты дает иммунодиагностика (реакция связывания комплемента с токсоплазменным антигеном), а также биологические пробы для заражения мышей и исследования культуры тканей животных (метод культивирования). Профилактика. Общественная — диагностика и лечение заболевания у беспризорных кошек и ветеринарный надзор за домашними кошками. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения. Личная — соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, особенно после контакта с сырым мясом, землей, после ухода за кошками; мытье огородной зелени, овощей и фруктов; неупотребление в пищу сырого мяса, сырого фарша, некипяченого молока и сырых яиц).  Рис 1. Структура тахозоита Taxoplazma gondii Малярийный плазмодий Царство Протисты — Protozoa Тип Апикомплексы — Apicomplexa Класс Споровики — Sporozoa Малярийные плазмодии: Plasmodium vivax, P. malariae, P. falciparum, P. ovale — возбудители трехдневной, четырехдневной и тропической малярии — антропонозов. Географическое распространение: в основном в странах с тропическим и субтропическим климатом. Локализация: клетки печени, эритроциты крови, эндотелий кровеносных сосудов. Морфологическая характеристика: 1. Спорозоиты образуются в желудке комара рода Anopheles в количестве около 10000 из одной ооцисты, проникают в гемолимфу и затем в слюнные железы комара. Это инвазионная для человека стадия. Спорозоиты веретеновидной формы, 11-15 мкм длиной и 1,5 мкм шириной, подвижные. 2. Тканевые трофозоиты округлой формы, 60-70 мкм в диаметре, находятся внутри гепатоцитов. 3. Тканевые мерозоиты удлиненной формы, длиной 2,5 мкм и шириной 1,5 мкм, выходят из гепатоцитов в плазму крови. 4. Кольцевые трофозоиты — первая эндоэритроцитарная стадия, величиной 1-2 мкм в форме перстня, цитоплазма при окраске по Романовскому-Гимза голубая, расположена по периферии, в ней ядро интенсивно-красного цвета. Центр паразита занят вакуолью. “Кольцо” в зависимости от возраста и вида паразита занимает от 1/3 до 1/8 диаметра эритроцита. У P. falciparum может быть несколько колец в эритроците. 5. Юные трофозоиты — эндоэритроцитарная стадия. Паразит занимает меньше половины эритроцита, увеличен объем цитоплазмы, в ней мелкие зерна пигмента, вакуоль имеет маленькие размеры. У P. vivax выражены псевдоподии. 6. Полувзрослые трофозоиты — эндоэритроцитарная стадия. Паразит занимает более половины эритроцита, 4-5 мкм в диаметре, в цитоплазме много пигмента, вакуоль мала. 7. Взрослые трофозоиты — эритроцитарная стадия. Паразит занимает почти весь эритроцит, вакуоль отсутствует, в цитоплазме много пигментных гранул бурого, темно-бурого или черного цвета. У P. malariae они имеют лентовидную форму. 8. Незрелые шизонты — эндоэритроцитарная стадия. Цитоплазма паразита занимает почти весь эритроцит, содержит несколько ядер неправильной формы, пигмент концентрируется в 1-2 конгломерата. 9. Зрелые шизонты — эндоэритроцитарная стадия. Шизонт делится шизогонией. Внутри шизонта образуются мерозоиты. В зависимости от вида они достигают определенного числа в одном шизонте (8-24). У P. vivax — 12-18, у P. malariae 6-12, у P. falciparum 12-4, у P. ovale 4-12. 10. Зрелые гаметоциты — эндоэритроцитарная стадия. Гаметоциты занимают почти весь эритроцит. Вакуоль и псевдоподии у гаметоцитов отсутствуют, в цитоплазме есть крупные глыбки пигмента. Цитоплазма макрогаметоцита при окраске по Романовскому-Гимза голубая, ядро интенсивно-красное, расположено эксцентрично и составляет 1/8-1/10 диаметра паразита. Цитоплазма микрогаметоцита окрашивается в бледно-голубой цвет, ядро в розовый цвет, диаметр ядра составляет 1/2-1/3 диаметра паразита. 11. Зрелые гаметы образуются в желудке комара из гаметоцитов. Макрогаметоцит увеличивается в размере и превращается в макрогамету. В микрогаметоците происходит деление и эксфлагелляция (созревание), в результате чего образуются 4-8 подвижных, жгутовидных микрогамет. 12. Оокинета образуется из зиготы после копуляции макро- и микрогамет, имеет удлиненную форму и способна двигаться. 13. Ооциста образуется из оокинеты под наружной оболочкой желудка комара. Ооциста округлая, покрыта капсулой, неподвижная. 14. Гипнозоиты обнаруживаются только в цикле развития у P. vivax и P. ovale. Они локализуются в клетках печени, способны к длительному персистированию и являются причиной рецидивов болезни. Цикл развития представляет собой смену последовательных морфологических стадий в ходе онтогенеза паразита. Инвазионная форма для человека — спорозоиты, инокулированные комаром в кровь при кровососании. Предэритроцитарное развитие происходит в гепатоцитах человека 1-2 недели. Тканевая шизогония дает от 2000 до 40000 мерозоитов из одного спорозоита, попавшего в гепатоцит. Эндоэритроцитарное развитие начинается с проникновения мерозоитов из плазмы внутрь эритроцита, где происходит последовательная смена следующих стадий: кольцевидный, юный, полувзрослый, взрослый трофозоиты, незрелый и зрелый шизонты. Плазмодий внутри эритроцита растет и делится шизогонией. Развитие паразита занимает 48 часов у P. vivax, P. ovale, P. falciparum и 72 часа у P. malariae. Затем происходит разрушение эритроцитов, выброс продуктов жизнедеятельности паразита и мерозоитов в плазму крови. Сразу после выхода мерозоиты внедряются в новые эритроциты. Эндоэритроцитарное развитие малярийных плазмодиев циклично. Гаметоцитогония происходит после нескольких эндоэритроцитарных циклов: часть мерозоитов, внедрившись в эритроцит, не образует шизонты, а превращается в незрелые половые формы — гаметоциты. Большинство гаметоцитов сохраняет свою инвазионность для комара несколько часов после созревания, у P. falciparum они способны инвазировать комара от 3 суток до нескольких недель. В теле самки комара рода Anopheles — переносчика малярии, происходят: гаметогония (образование микро- и макрогамет из гаметоцитов), спорогония, включающая в себя половой процесс — копуляцию (слияние микро- и макрогамет) с последовательным образованием зиготы, оокинеты, ооцисты и деление ооцисты с образованием спорозоитов. Процесс развития в организме самки комара, окончательного хозяина плазмодиев, занимает 1-3 недели. Патогенное действие. У больного развиваются периодические приступы лихорадки, включающие в себя фазу озноба, фазу подъема температуры до 39-41 °С и фазу спада температуры, сопровождающуюся потоотделением. Длительность приступов в среднем 6-12 часов. Интервалы между приступами составляют 48 или 72 часа в зависимости от вида плазмодия и совпадают с эндоэритроцитарными циклами развития паразита. Приступы обусловлены выходом токсических веществ в плазму крови после разрыва эритроцитов. В течение заболевания увеличиваются печень и селезенка, развивается прогрессирующая анемия. Наиболее злокачественный характер имеет тропическая малярия, характеризующаяся самой интенсивной интоксикацией и поражением кровеносных сосудов мозга. Источник заражения — больной человек или паразитоноситель. Диагностика. Микроскопирование окрашенных по Романовскому-Гимза мазков или толстых капель периферической крови больного, исследование эритроцитов. Обнаружение эндоэритроцитарных стадий и мерозоиты в плазме. Ретроспективная диагностика в настоящее время осуществляется путем применения серологических методов. Для определения видовой специфичности плазмодия применяют метод полимеразной цепной реакции. Профилактика. Общественная — санитарно-просветительная работа; наиболее важным является выявление и лечение больных и паразитоносителей, так как резервуаром возбудителей малярии служит человек. Одновременно проводится борьба с переносчиками физическими, химическими и биологическими методами. Личная — защита от укусов комаров (использование репеллентов, москитных сеток).  Рис 2. Структура малярийного плазмодия (мерозоит) Балантидий (Balantidium coli) Царство Протисты — Protozoa Тип Инфузории — Infusoria Класс Ресничные — Ciliata Балантидий (Balantidium coli) — возбудитель балантидиаза, антропозооноза. Географическое распространение — повсеместно. Локализация: толстый кишечник, особенно часто слепая кишка. Морфологическая характеристика. Балантидий существует в двух формах. Вегетативная форма — трофозоит — яйцевидный, длиной 30-200 мкм, шириной 20-110 мкм, в среднем 75 х 50 мкм. Является самым крупным из паразитов типа Простейших. Клетка покрыта ресничками. В центре клетки располагается округлый или бобовидный макронуклеус. На переднем конце тела паразита есть цитостом, на заднем — анальная пора (цитопрокт). В пищеварительных вакуолях могут находиться эритроциты. Циста диаметром 45-60 мкм покрыта двухслойной оболочкой. Ресничек нет. Виден бобовидный макронуклеус. Жизненный цикл.Балантидии в кишечнике свиней образуют цисты, которые выходят наружу с фекалиями. Заражение человека происходит перорально при проглатывании цист с загрязненными овощами, водой, с немытых рук (при забое свиней, использовании свиного навоза в качестве удобрения и при загрязнении им источников воды). Возможна передача инфекции от человека к человеку. Цисты могут распространяться мухами. Из проглоченных цист выходят трофозоиты, которые живут и размножаются в просвете толстого кишечника. Инвазионная форма (циста) попадает к человеку через рот, возможно инвазирование вегетативными формами. Питается балантидий крахмальными зернами, живет в просвете кишечника и может не вызывать заболевания, то есть развивается носительство. Патогенное действие. При внедрении в слизистую кишечника образуются гангренозные язвы 3-4 см в диаметре. Развиваются кровавые поносы, приводящие к истощению организма. Источник заражения — больной человек, цистоноситель, а также домашние и дикие свиньи. В отличие от человека балантидий у свиней не вызывает болезненных явлений. Диагностика. Обнаружение цист и вегетативных форм в фекалиях, ядра которых имеют характерную бобовидную форму. Профилактика. Общественная — обследование, выявление и лечение больных и носителей, которые наиболее часто встречаются среди рабочих свиноводческих ферм и работников колбасного производства. Санитарно-просветительская работа среди населения. Личная — соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, овощей, фруктов, кипячение воды).  Рис 3. Balantidium coli — инфузория, паразитирующая в кишечнике человека: А — активноплавающая форма; Б — циста неокрашенная; В — циста — окрашенный препарат. 1 — ротовое отверстие; 2 — ядро (макронуклеус); 3 — оболочка цисты. Список использованных источников Атлас по зоопаразитологии: учеб. пособие/ Н.В Чебышев [и др.] – Москва: ММА им. И. М. Сеченова, РУДН, 1997 – 175с. Мяндина, Г.И. Медицинская паразитология: учеб. пособие / Г. И. Мяндина, Е. В. Тарасенко – Москва, 2013. – 256 с. Руководство к практическим занятиям по медицинской биологии и общей генетике / В. Э. Бутвиловский [и др.]. — Минск: БГМУ, 2008. — 188 с. Заяц, Р. Г. Основы общей и медицинской паразитологии / Р. Г. Заяц,И. В. Рачковская, И. А. Карпов. — Минск: БГМУ, 2002. — 184 с. |