анализ вечерняя песня. Вокальнохоровой анализ. Темп Andantino чуть подвижнее чем Andante (не спеша). Piu mosso более подвижно. Размер

Скачать 2.23 Mb. Скачать 2.23 Mb.

|

|

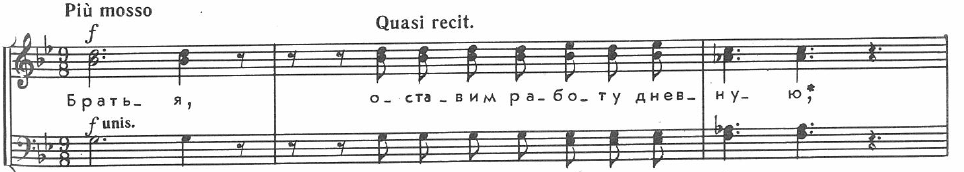

Вокально-хоровой анализ. Темп – Andantino – чуть подвижнее чем Andante (не спеша). Piu mosso – более подвижно. Размер – переменный 12/8, 9/8. Тип и вид хора – произведение написано для однородного мужского четырехголосного хора a' capella. Диапазон партий и общехоровой диапазон:

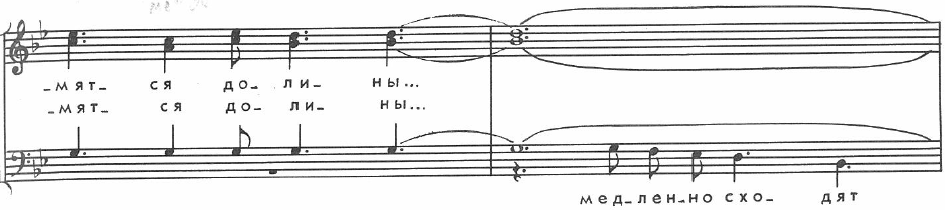

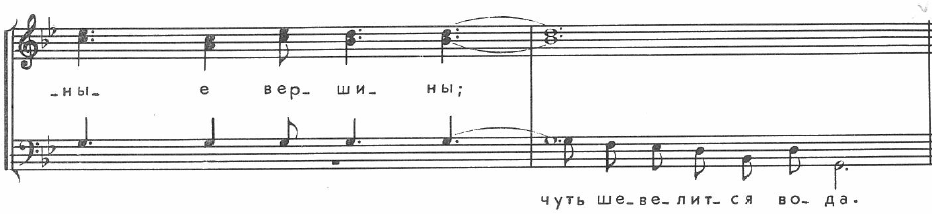

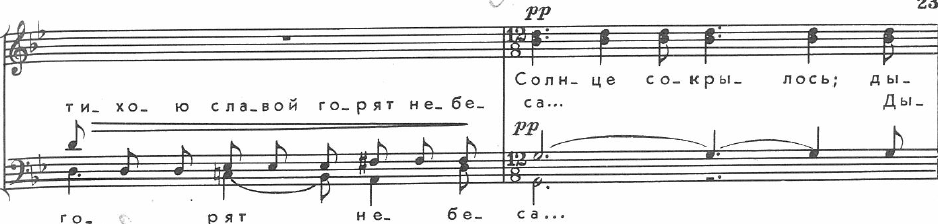

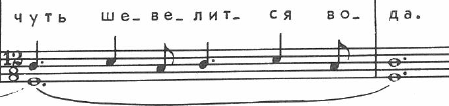

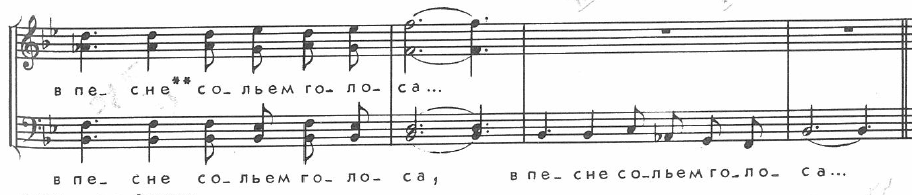

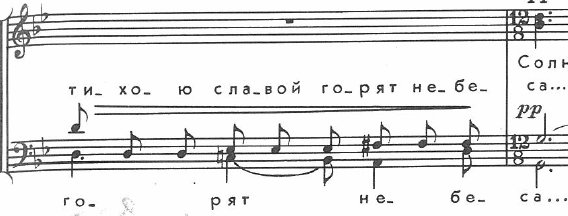

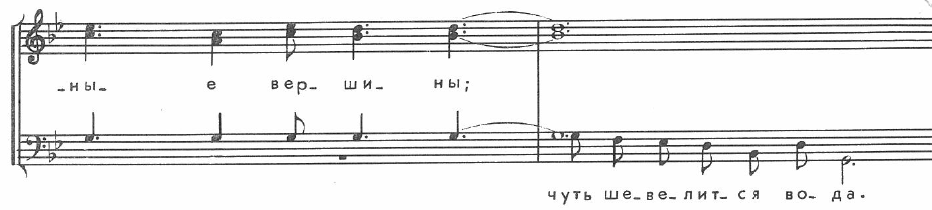

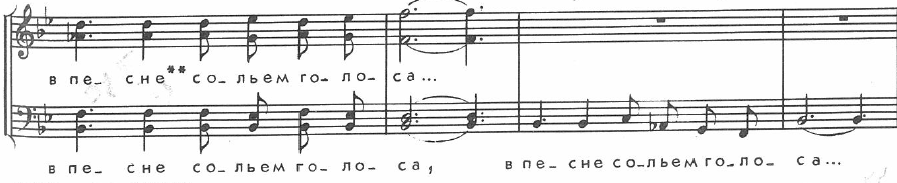

Все хоровые партии находятся практически в одинаковых тесситурных условиях, поэтому нет необходимости создавать искусственный ансамбль. Исключение составляют фрагменты, в которых на выдержанном аккорде всех партия одноголосно излагается музыкальный материал партии Баса:  В данном случае аккомпанирующим голосам целесообразно снизить динамику до такого уровня, при котором будет отчетливо прослушиваться солирующая партия. Если говорить о степени сложности каждой отдельной партии в интонационном плане, то следует отметить, что они также поставлены в одинаковые условия. Трудности могут возникнуть только во второй части, при пении хроматических ходов и скачков:  Восходящие скачки следует сначала предслышать внутренним слухом. Скачки на увеличенные и уменьшенные интервалы необходимо отрабатывать отдельно, вне ритма. Что же касается крайних частей, то трудностью станет продолжительное пение на одном звуке:  Существует опасность потери интонации и, как следствие, тональности. Во избежание этого следует каждый последующий звук интонировать с тенденцией к завышению и соблюдать фразировку, то есть не «топтаться» на одном звуке, а стремиться к вершине фразы. По степени загруженности хоровые партии также поставлены в равные условия. Основной тип звуковедения – legato- непрерывное, плавное звучание. Для достижения качественного legato необходимо максимально быстро проговаривать согласные звуки, присоединяя их к последующим гласным. Трудность вызывает то, что связно нужно спеть практически не развитую мелодическую линию. Особую мелодическую сложность представляют собой хроматические проходящие и вспомогательные звуки, которые так же встречаются во всех партиях:  Особенно сложно будет петь legato партиям Тенорам II и Басам I, так как в их мелодическом рисунке очень часто встречается пение на одном звуке:  Это касается, прежде всего, крайних частей, которые осложняют пение еще и медленным темпом. Для того чтобы преодолеть пение по слогам и добиться именно связного, тягучего пения, надо объяснить хористам, что петь следует не ноты, а смысл, то есть делать фразировку, стремиться к значимым словам внутри фразы, предложения, части. Например: Со-лнце-со-кры-ло-сьды-мя-тся-до-ли-ны...   Чтобы добиться связности можно порекомендовать спеть несколько раз в более быстром темпе. Но тут надо опасаться потери качества звука, потери весомости и глубины характера. И конечно, правильное произношение слов при пении тоже поможет добиться legato. То есть перенос согласной, замыкающей слог к следующему слогу. Например: «Со-лнце-со-кры-ло-сьды-мя-тся-до-ли-ны...». Но опять-таки следует очень четко, ясно и быстро проговаривать согласные, так как невнятность и размытость их произношения может спровоцировать потерю образа. В коде используется звуковедение non legato – Quasi recitative. Особенность звуковедения требует и особого подхода к характеру звука. Сосредоточенный, собранный, сконцентрированный, округлый академический звук, требующийся для исполнения данного произведения, тоже довольно большая трудность, особенно для партий Сопрано и Тенора. От них требуется большой драматизм и солидность тембра. Увлекшись работой над вокалом, звуком не следует забывать о дикции, которая во всех вокальных произведениях играет очень большую роль. Ведь от того, насколько хорошо сказано и донесено слово, будет зависеть очень многое. По отношению к данному произведению можно сказать, что дикция должна быть слегка утрирована, особенно в тех словах, где стоят акценты, но не крупная. В целом для исполнения данного произведения требуется средняя дикция. В произведении используется смешанная атака звука – мягкая – используется в основной части произведения, на протяжении всего второго раздела и в завершении всего произведения. Твердая атака звука используется как одно из средств музыкальной выразительности в коде. При атаке, независимо от ее типа не должно быть «подъездов» и шумовых призвуков. Переход от звука к звуку должен совершаться сразу, без glissando. В произведение обязательно должно использоваться цепное дыхание. В медленном темпе и в аккордовой фактуре письма всегда слышно, если кто-то из хористов берет дыхание не на долгих нотах, а между ними или даже между фразами, поэтому неоднократное упоминание, пропевание, исправление ошибок обязательно принесут результат. Музыкально-теоретический анализ. Жанр произведения – хоровая миниатюра. Форма произведения – простая трехчастная с кодой. Несмотря на малые масштабы частей, умеренный темп и наличие большого количества долей в такте (размер 12/8) позволяют трактовать форму именно как трехчастную. Так же на принадлежность к трехчастности указывает контрастный музыкальный материал крайних частей и середины. Первая часть представляет собой малый период, количество тактов в каждом предложении нечетное – 3+3. Предложения повторного строения, так как второе предложение начинается с музыкального материала первого. С гармонической точки зрения период является однотональным – музыкальный материал не выходит за рамки основной тональности. Интерес представляют собой серединная и заключительная каденции данного периода – они, по сути, идентичны – на выдержанном тоническом аккорде движение продолжает лишь партия Баса, которая тоже останавливается на тонике. Таким образом, период имеет серединную совершенную каденцию:  И заключительную неполную совершенную каденцию, подготовленную по аналогии с первым предложением основными трезвучиями: S64 - II2 – S64 – T:  Вторая часть – середина – контрастна первой. По форме представляет собой малый квадратный период с дополнением. Период повторного строения – второе предложение развивает музыкальный материал первого. Первое предложение имеет серединную каденцию на тоническом трезвучии в мелодическом положении квинты:  Каденция подготовлена (D-dur) – II65 – T6 – Sg – VII7 – T. Второе предложение оканчивается неполной совершенной каденцией (D-dur) – T – Sg – II43– Sg – T:  Дополнение возникает вследствие достаточно динамичного развития музыкального материала середины и в связи со сменой размера 12/8 – 9/8. При этом функция дополнения – модуляция в основную тональность произведения с доминантовой тональности – T=D – S – D64 – D. Из выше изложенного видно, что ре-мажорный аккорд, являющийся тоническим в середине, в первой доле такта приравнивается к доминанте в основной тональности. Окончание дополнения совпадает с началом репризы:  Реприза в данном произведении используется с расширением. По форме представляет собой малый квадратный период (4+4) неповторного строения. Расширение же происходит вследствие изменения мелодической линии партии Баса – она укрупняется в связи с использованием более крупных длительностей:  Каденции предложений остаются прежними – серединная совершенная в первом предложении:  И неполная совершенная заключительная во втором:  Кода представляет собой дополнение к простой трехчастной форме. В данном хоре кода – это кульминация произведения, в которой заложена основная поэтическая и музыкальная мысль. Кульминацию подчеркивают следующие средства музыкальной выразительности: громкая динамика, высокая тесситура, остановка на крупной длительности, смешанное расположение аккорда, мажорная гармония – модуляция в параллельную тональность:  Ладотональный план и гармонический язык произведения. Основная тональность произведения g-moll. В g-moll излагается музыкальный материал первой части и репризы. Музыкальный материал середины излагается в доминантовой тональности. Кода модулирует в параллельную тональность B-Dur. Склад письма – смешанный: - гомофонно-гармонический с мелодией в верхнем голосе:  - полифонический подголосочная полифония:  - монодический – одноголосное проведение мелодической линии партией Баса:  Мелодическая линия в основном проходит в партии Тенора II:  В процессе развития музыкального материала мелодия иногда проходит в партии Баса:  В заключении второй части мелодия звучит в двух партиях одновременно:  Исполнительский анализ. Данное произведения имеет множество смысловых акцентов и мелодических вершин, которые всегда связаны со смысловыми вершинами литературного текста. Открывается произведение очень тихой динамикой. Далее идет небольшое развитие:  Но уже в третьем такте происходит спад динамики. Это связано с появлением монодической фактуры и в связи с музыкальной мыслью фразы:  Аналогичным образом строится второе предложение. Во второй части более динамичное развитие:  Внутрифразовые вершины указаны композитором они стремятся к местной кульминации середины:  После этого снова происходит некоторое умиротворение:  Фразировка репризы строится по аналогии с экспозиционной первой частью. Кульминацией всего произведения является кода:  Открывается subito f, более подвижным темпом pui mosso, и стремится к точке наивысшего напряжения:  После кульминации динамика постепенно уменьшается и последний звук будто бы растворяется. |