История славянской письменности исправленное. Введение Письменность в дохристианской Руси

Скачать 232.48 Kb. Скачать 232.48 Kb.

|

|

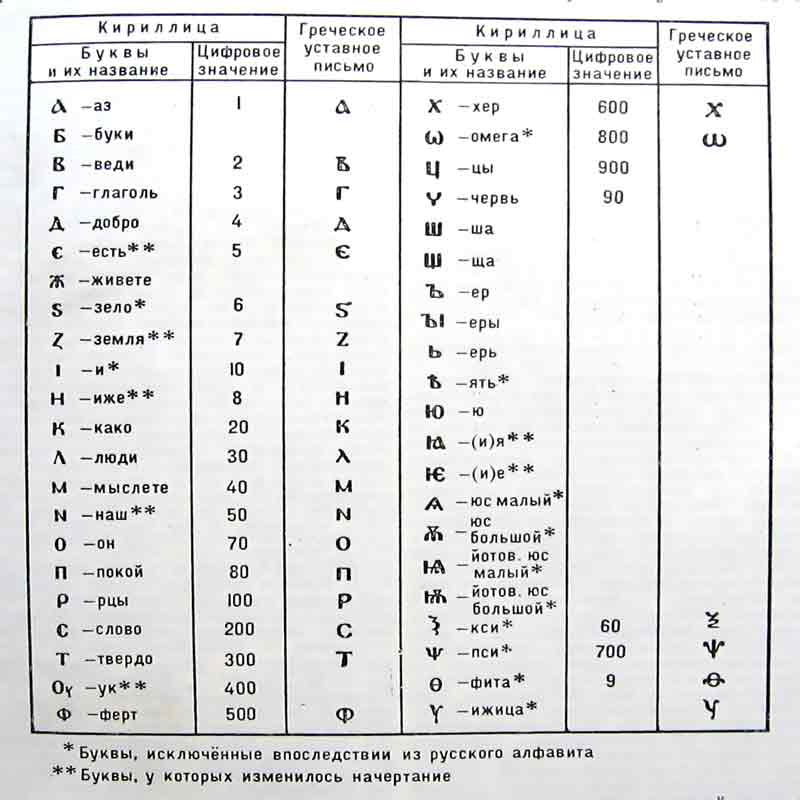

Содержание. Введение…………………………………………………………………………3 1 Письменность в дохристианской Руси………………………………………4 2 Создание славянской азбуки………………………………………………….6 3 Церковнославянский язык - «старославянский» язык русского извода…...8 4 Начало древнерусской книжности и книжного языка………………………9 Заключение………………………………………………………………………18 Список литературы……………………………………………………...………19 Введение Для своей работы я выбрала тему «История памятников древнерусской письменности» потому, что считаю данный вопрос очень важным и актуальным. Уже многие века человек использует письмо для общения друг с другом, но вряд ли кто-нибудь всерьез задумывался над тем, насколько важна письменность. Когда мы пытаемся представить себе начало русской книжности, наша мысль обязательно обращается к истории письма. Значение письма в истории развития цивилизации трудно переоценить. В языке, как в зеркале, отражен весь мир, вся наша жизнь. И читая написанные или напечатанные тексты, мы как бы садимся в машину времени и можем перенестись и в недавние времена, и в далекое прошлое. Возможности письма не ограничены ни временем, ни расстоянием. Но искусством письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих тысячелетий. Считается, что письменность возникла очень давно, на Древнем Востоке, но точный возраст возникновения до сих пор неизвестен. От неясных рисунков и иероглифов до появления настоящей скорописи прошло много тысяч лет. Многие века люди создавали письмо, для того, чтобы мы, потомки, сейчас в совершенстве могли пользоваться письменностью. Знание родной культуры и ее истоков необходимы каждому образованному человеку. Кроме того, знание культуры неизбежно повлечет любовь к ней, научит ценить ее. В наше время, когда массово идет пропаганда чужеродной культуры, особенно важно помнить и знать свою русскую культуру и ее историю. Целью данной работы является исследование истории памятников древнерусской письменности. Задачи: - изучить литературу по теме; - изучить памятники письменности. 1 Письменность в дохристианской Руси. Задолго до образования связей славян с Византией у славян существовали местные разновидности первоначального письма типа упоминаемых черноризцем Храбром в трактате «О письменах» «черт и резов». Возникновение такого первоначального письма происходило тогда, когда на основе небольших и разрозненных родовых групп возникали более сложные, крупные и долговечные формы общности людей - племена и союзы племен. Славяне достигли расцвета племенного строя в первой половине I тысячелетия нашей эры. Древнейшее славянское письмо могло быть примитивным, включавшим небольшой, нестабильный и различный у разных племен ассортимент простейших знаков. В сколько-нибудь развитую и упорядоченную систему письмо это превратиться не могло. Ограниченным было и применение первоначального славянского письма. Это были, видимо, простейшие счетные знаки в форме черточек и зарубок, календарные знаки и знаки для гадания. Наряду со свидетельством черноризца Храбра, существование у славян письма типа «черт и резов» подтверждается также литературными сообщениями IX - X веков: 1. Сообщение епископа Мерзебургского Титмара (976 - 1018 годов), который указывает, что в языческом храме города Ретры на славянских идолах были начертаны особыми знаками их имена. 2. Сообщение арабского ученого Ибн эль Недима, который в труде «Книга росписи наукам» передает относящийся к 987 году рассказ посла одного из кавказских князей к князю русов. «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, - пишет Ибн эль Недим, - что один из царей послал его к царю русов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображены, не знаю, были ли они слова или отдельные буквы». Дешифровать эту надпись не удалось; по графике она отлична и от греческого, и от латинского, и от кирилловского письма. Подтверждается существование у славян письменности типа «черт и резов» также и археологическими находками. Наибольший интерес в этом отношении представляет исследование академика Б.А. Рыбакова, посвященное «черняховским» календарным знакам. Вторым, столь же несомненным видом дохристианского письма восточных и южных славян было «протокирилловское» письмо. Ряд работ, посвященных доказательствам существования этого письма, опубликовал Е. Георгиев. Письмо типа «черт и резов», пригодное для календарных дат, для гадания, счета и тому подобное, было непригодным для записи военных и торговых договоров и других сложных документов. Для указанных целей славяне еще до принятия ими христианства и до введения азбуки, созданной Кириллом и Мефодием, могли пользоваться на востоке и юге греческими, а на западе - греческими и латинскими буквами, то есть хорошо развитыми письменными системами, которые существовали у непосредственных соседей славян. О применении славянами наряду с «чертами и резами» латинского и греческого письма имеется прямое свидетельство в «Сказании о письменах» Храбра. Согласно Храбру, славяне начали использовать для записи своей речи латинское и греческое письме после принятия ими христианства, но до введения азбуки, разработанной Кириллом и Мефодием. При этом первоначально латинское и греческое письмо применялось, согласно Храбру, «без устроения», то есть без пополнения его новыми буквами, необходимыми для особых звуков славянской речи. Однако, в действительности дело обстояло сложнее. Ко времени создания кирилловской азбуки (к середине IX века), греческие буквы применялись для записи славянской речи уже долгое время и за столь долгий срок греческое письмо должно было постепенно приспособиться к передаче славянского языка и, в частности, пополниться новыми буквами. Это было необходимо для точной записи славянских имен в церквах, в военных списках, для записи славянских географических названий и так далее. Для этого из греческих букв образовывались лигатуры, греческие буквы дополнялись буквами из других алфавитов. Так формировалось «протокирилловское» письмо. Предположение о постепенном формировании «протокирилловского» письма подтверждается также тем, что кирилловская азбука в ее дошедшем до нас варианте настолько приспособлена к точной передаче славянской речи, что это могло быть достигнуто лишь в результате длительного развития. 2 Создание славянской азбуки. К IX веку восточнославянские племена занимали обширные территории на великом водном пути «из варяг в греки». Все эти племена говорили на близкородственных восточнославянских диалектах и находились на разных ступенях экономического и культурного развития; на базе языковой общности восточных славян образовался язык древнерусской народности, которая получила свою государственность в Киевской Руси. Древнерусский язык был бесписьменным. Возникновение же славянской письменности неразрывно связано с принятием славянами христианства: необходимы были понятные славянам богослужебные тексты. В IX веке к византийскому императору Михаилу прибыли послы от моравского князя Ростислава. Они передали императору просьбу прислать в Моравию миссионеров, которые могли бы вести проповеди и осуществлять богослужения на понятном мораванам родном языке вместо латинского языка. «Наш народ отказался от язычества и держится христианского закона, но нет у нас такого учителя, который мог бы наставить нас в христианской вере на нашем родном языке», - сказали послы. Император Михаил и греческий патриарх Фотий с радостью приняли послов Ростислава и направили в Моравию ученого Константина Философа (впоследствии он принял постриг и был наречен Кириллом) и его старшего брата Мефодия. Братья Кирилл и Мефодий были избраны не случайно: Мефодий в течение ряда лет являлся правителем славянской области в Византии, вероятно, на юго-востоке, в Македонии. Младший брат, Кирилл, был человеком большой учености, он получил блестящее образование. Кроме того, Кирилл и Мефодий родились в городе Солунь в окрестностях которого жило много славян.  Кирилл явился составителем первой славянской азбуки - глаголицы. В основу графики глаголицы не был положен ни один из известных науке алфавитов: Кирилл создавал ее, опираясь на звуковой состав славянского языка. В глаголице можно частично найти элементы или буквы, схожие с буквами других алфавитов развитых языков. В основу графики глаголицы были положены три фигуры: крест, круг и треугольник. Глаголическое письмо едино по стилю, оно округлое по форме. Главное отличие глаголического письма от предшествующих систем письменности, которые приписываются славянам, состоит в том, что оно замечательно точно отражало фонемный состав славянского языка и не требовало введения или установления комбинаций из других букв для обозначения некоторых специфических славянских фонем.  Глаголица получила широкое распространение в Моравии и Паннонии, где братья осуществляли свои миссионерскую деятельность, а вот в Болгарии, куда отправились ученики Кирилла и Мефодия после их смерти, глаголица не прижилась. В Болгарии до появления славянской азбуки для записи славянской речи использовались буквы греческого алфавита. Поэтому, «учитывая специфику обстановки, ученики Кирилла и Мефодия приспособили греческую азбуку для записи славянской речи. При этом для обозначения славянских звуков (Ш, Щ), отсутствовавших в греческом, были взяты глаголические буквы с некоторыми изменениями их начертания по типу угловатых и прямоугольных греческих унциальных букв. Название же свое - кириллица - эта азбука получила по имени создателя славянской письменности Кирилла (Константина).  Рукописи славянских переводов Кирилла и Мефодия, а также их учеников до нашего времени не дошли. Старейшие славянские рукописи относятся к X-XI веков. Большинство из них написано глаголицей. Самыми известными их них являются глаголические евангелия Зографское, Мариинское, Ассеманиево, кириллические Саввина книга, Супральская рукопись, Хиландарские листки. Язык этих текстов называют старославянским. Старославянский язык никогда не был разговорным, живым языком. Отождествлять его и язык древних славян нельзя - лексика, морфология и синтаксис старославянских переводов во многом отражают особенности лексики, морфологии и синтаксиса текстов, написанных на греческом языке, т.е. славянские слова повторяют модели, по которым были построены греческие слова. Будучи первым (известным нам) письменным языком славян, старославянский для славян стал образцом, моделью, идеалом языка письменного. 3 Церковнославянский язык - «старославянский» язык русского извода. Распространение письменности у славян неразрывно связано с распространение христианства. Так, в 988 году Киевская Русь приняла крещение, а вместе с крещением на Русь пришли богослужебные книги, написанные на старославянском языке. Основой старославянского языка был язык южных славян, который значительно отличался от древнерусского языка - языка восточных славян. Связано это было с тем, что братья Кирилл и Мефодий, которые были греками, происходили из греческого города Солунь, в окрестностях которого были распространены болгаро-македонские говоры или так называемое болгаро-македонское койне. Именно этот славянский язык с южными корнями и знали просветители славян. Южнославянские тексты, попадая на Русь, недолго оставались такими, какими они были при создании - переписывая их, книжники вносили изменения, отражающие особенности их родного языка - древнерусского. Не меньшее - если не большее - влияние на изменение строя письменного языка оказывали тексты, которые стали создаваться на территории Руси - как переводные, так и оригинальные. Этот письменный язык, основа которого является общеславянской, но при этом в структуре его есть элементы, отражающие строй древнерусского языка, называется церковнославянским языком, в научной литературе можно встретить более пространное его название: церковнославянский язык русского извода или русской редакции. В X веке славянский язык оставался еще единым. Языковые различия на территориях расселения славян были диалектными различиями, а не различиями чужих относительно друг друга языков. Благодаря близости языков, церковнославянский язык не воспринимался как чужой язык ни в одной из славянских стран. В течение многих веков церковнославянский выполнял функции литературного языка и был призван служить образованию, учености, культуре. В Древней Руси церковнославянский язык как язык книжный противопоставлялся живому народно-разговорному древнерусскому языку. В качестве письменного древнерусский язык использовался только в юридической области - старейшие наши законодательные тексты, такие как «Русская Правда» (XII век), являются важнейшим источником по истории собственно древнерусского языка. Также к текстам, написанным на древнерусском языке, традиционно относят деловые грамоты, составлявшиеся князьями, и древненовгородские, а также найденные в некоторых других местах (Старая Русса) берестяные грамоты, количество которых на настоящее время составляет около 1000 грамот и в которых подробно отражается жизнь древнего Новгорода - с его бытом, деловой сферой, человеческими взаимоотношениями. 4 Начало древнерусской книжности и книжного языка. Принятие христианства в 988 году вызвало потребность в священнослужителях, государственных чиновниках и книгах. В «Повести временных лет» рассказывается под 988 годом о деятельности великого князя Киевского Владимира Святославича по распространению христианства и просвещения. Первоначально «учение книжное» охватило высшую прослойку древнерусского общества и должно было подготовить детей аристократии к государственной службе. При Владимире также велось обучение представителей низших слоев для приготовления их в священники, как это делалось впоследствии при его сыне - великом князе Киевском Ярославе Мудром. В «Софийской первой летописи старшего извода» сообщается под 1030 годом, что Ярослав, посетив Новгород, приказал собрать. В правление Ярослава по нескольку учителей было даже в таких небольших городах, как Курск. Монах Нестор сообщает в «Житии Феодосия Печерского», что святой был отдан учиться грамоте в Курске. Согласно хронологии жития, это произошло в 40-е годы XI века. С принятием христианства в его византийской форме Древняя Русь оказалась преемницей и хранительницей книжного наследия, созданного со времени Кирилла и Мефодия на старославянском языке в других странах, и в первую очередь в Великой Моравии и Болгарии. От них Древняя Русь унаследовала огромный корпус переводных (главным образом с греческого) и оригинальных древнеславянских памятников: библейские книги (Священное Писание - книги Ветхого и Нового завета), богослужебную и святоотеческую литературу, переводы аскетических произведений, морально - этические произведения, агиографическую литературу (жития святых), юридические сочинения и многое другое. Этот корпус памятников, общий для всего византийско-славянского православного мира, обеспечивал внутри него сознание языкового, культурного и религиозного единства на протяжении многих столетий, вплоть до начала Нового времени. Особенность восприятия византийской книжной культуры заключается в том, что на Руси (как и во всем православном славянстве) была усвоена по преимуществу культура церковная, монастырская, а светская культура, продолжающая традиции античной, столь важной для средневековой Западной Европы, не получила распространения. Из Восточной Болгарии на Русь шли кириллические книги. В столице Первого Болгарского царства Преславе в правление царя Симеона (893-927 годы) учениками Кирилла и Мефодия была создана кириллица с опорой на фонетические достижения глаголицы и с учетом фонематических особенностей восточноболгарского диалекта. Судя по более поздним восточнославянским спискам, в Киеве оказалась дворцовая библиотека из Преслава. К одной из книг, переведенной с греческого для болгарского царя Симеона, восходит роскошно оформленный Изборник, переписанный в Киеве в 1073 году. (Изборник был переписан для великого князя Киевского Изяслава Ярославича, но затем его имя было выскоблено и заменено именем его младшего брата Святослава, захватившего власть в 1073 году.) Каким путем попали на Русь книги из библиотеки болгарских царей? На этот вопрос существуют разные точки зрения. В 971 году при императоре Иоанне Цимисхии византийцы заняли Восточную Болгарию и опустошили Преслав. После разграбления царского дворца в Преславе вместе с его другими сокровищами в Византию была вывезена библиотека болгарских государей, впоследствии отдельные рукописи попали на византийские рынки, а оттуда - на Русь. После завоевания византийцами Восточной Болгарии непокоренной осталась ее западная часть со столицей в Охриде. Западная Болгария и Македония были центрами глаголической книжной культуры. Из этих земель на Русь поступала глаголическая книжность, однако она не прижилась у восточных славян и в XI - XII веках была достоянием профессиональных книжников. Некоторые из них умели читать ее, переписывали книги с глаголических оригиналов, иногда употребляли глаголические буквы и отдельные слова в рукописях и надписях (граффити) на стенах соборов Новгорода и Киева. Глаголица могла использоваться как своеобразная тайнопись. Однако до нашего времени не сохранилось ни одной глаголической книги, написанной в Древней Руси. В 989 - 1001 годах болгарскому царю Самуилу удалось временно изгнать византийские войска из Восточной Болгарии и освободить Преслав. Именно в это время в Древней Руси начинают распространяться христанство и книжность. Однако контакты Древней Руси с независимой Болгарией были недолгими. Вскоре в Болгарии установилась на долгие годы византийская власть (1018 - 1186 годы), славянское богослужение было запрещено, а славянские книги уничтожались. Достаточно рано установились связи древнерусской книжности с западнославянской. Церковнославянская традиция не исчезла бесследно у западных славян. От X века дошел до нашего времени переписанный в Чехии глаголический миссал. Этот памятник считается древнейшей старославянской рукописной книгой из числа сохранившихся и представляет собой отрывок обедни (мессы) по римскому обряду - всего семь листков (отсюда его название «Киевские листки», или «Киевский миссал»). На рубеже XI - XII веков в Чехии был переписан глаголический текст, также сохранившийся в отрывках и содержащий вечерню по восточному обряду. Эта рукопись известна под названием «Пражских листков» (или «отрывков»). В отношении «Пражских листков» предполагают, что это западнославянский список с древнерусского оригинала был выполнен монахами бенедектинского Сазавского монастыря, который являлся последним оплотом славянской глаголической книжности в Чехии в XI веке. Сазавский монастырь был основан неподалеку от Праги около 1032 года, приблизительно в одно время с Киево-Печерским монастырем, и, судя по всему, поддерживал с ним культурные связи. Его основатель святой Прокоп умер в 1055 году, и после его смерти латинские священники убедили чешского князя Спитигнева II, что сазавские монахи впали в ересь через славянское письмо. Сторонники богослужения на славянском языке окончательно были изгнаны из Чехии в 1091 - 1097 годах, а славянские рукописи уничтожены. Уже в XI веке на Руси получают распространение жития и церковные службы чешским святым Вячеславу и Людмиле, между тем как в Чехии в это же время устанавливается почитание святых князей Бориса и Глеба. Через западных славян в древнерусскую книжную культуру проникало западноевропейское влияние. Помимо опосредованных (через южных славян) в Древней Руси существовали прямые культурные контакты с Византией. Вернувшись в 989 году из похода на Корсунь (Херсонес) в Крыму, Владимир Святославич привел с собой византийских учителей. Характерно в этой связи, что церковная архиерейская служба иногда могла вестись попеременно на двух языках: греческом и церковнославянском. В «Повести о Петре, царевиче Ордынском» рассказывается о церкви Богородицы в Ростове в конце XIII столетия, в которой левый клирос пел по-гречески, а правый по-русски, точнее по-церковнославянски. Новый этап в древнерусской книжной культуре связан с именем Ярослава Мудрого. Рассказ о его просветительской деятельности и об учреждении им переводческого центра при храме святой Софии приурочен в «Повести временных лет» к 1037 году, когда в Киеве была основана митрополия: «И любил Ярослав церковные уставы, попов любил очень, особенно же монахов, и книги любил, читая их часто ночью и днем. И собрал книжников многих, и переводил с греческого на славянский язык. И написали они многие книги, ими же, поучаясь, верующие люди наслаждаются учением божественным». Все переписанные и переведенные книги хранились, по приказу Ярослава, в храме Софии Киевской, созданном им по образцу знаменитой Софии Константинопольской. Это книгохранилище считается первой библиотекой Древней Руси. Во времена Ярослава Мудрого велись не только переводческие работы, но уже существовало древнерусское летописание, составлялись блестящие ораторские произведения. Не ранее 1037 и не позднее 1050 года было создано знаменитое «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. В начале своего произведения Иларион подчеркивает, что обращается с риторически украшенной проповедью не к невеждам, а к просвещенной аудитории, искушенной в чтении книг. Образцом риторически украшенного произведения является «Память и похвала князю Русскому Владимиру», созданные Иаковом в XI веке и сохранившие ценные сведения из летописи, предшествовавшей не только «Повести временных лет», но и «Начальному своду» 1093-1095 годов. В результате культурно-языковой ориентации на Византию греческий язык начинает восприниматься как образцовая модель церковнославянского. «Учение книжное», начатое Владимиром Святым и продолженное Ярославом Мудрым, очень быстро добивается значительных успехов. Многочисленные археологические находки в Новгороде показывают высокий уровень грамотности среди горожан уже в XI веке. Между крещением Древней Руси и первыми сохранившимися восточнославянскими памятниками письменности прошло всего несколько десятилетий. Не позднее первой четверти XI века был создан Новгородский кодекс, найденный археологами в 2000 году во время раскопок в Новгороде. Древнейшая книга Руси написана на трех деревянных дощечках с прямоугольным углублением, залитым тонким слоем воска. В палеографии такие навощенные деревянные таблички называются церами. Книгу писал опытный древнерусский мастер, обладавший каллиграфическим почерком. Помимо основного текста (отрывка Псалтири), книга содержит «скрытые» тексты: афористические надписи на полях и «Закон Иисуса Христа» - обращение к язычникам с увещеванием оставить идолослужение и обратиться в христианство. В 1056-1057 годах было создано старейшее из сохранившихся точно датированных кириллических рукописей на пергаменте - Остромирово Евангелие с послесловием книгописца диакона Григория. Григорий вместе с помощниками переписал и украсил книгу за 8 месяцев для новгородского посадника Остромира, откуда и происходит название Евангелия. Рукопись роскошно оформлена, написана крупным каллиграфическим уставом в два столбца и является замечательным образцом средневекового книгописного искусства. Замечательной особенностью «Остромирова Евангелия» являются его заглавные буквы - инициалы. На страницах встречаются причудливые орнаментальные переплетения, хищные птицы, загадочные человеческие личины, чудовища - фантастические химеры, напоминающие в одних местах собак, в других крокодилов. Но ни один инициал не повторяется дважды. Они безукоризненно скомпонованы с текстом, такой точности можно было добиться двумя путями: или мастер инициалов сидел рядом с переписчиком Григорием, и они работали попеременно, или сам Григорий был блестящим графиком. В «звериных» инициалах этой книги заложены начала тератологического орнамента, широко распространенного в русской рукописной традиции последующих столетий, особенно в новгородской книжности. Традиция изображения животных, символизирующих христианские понятия, была привнесена на Русь из Византии и южнославянских стран. В книге есть три большие миниатюры с изображениями евангелистов - Луки, Марка и Иоанна с учеником Прохором. Четвертый, Матфей, так и не был написан, хотя для него был оставлен чистый лист. Помещение в Евангелиях четырех его создателей - широко распространенная византийская традиция. Изображения пострадали от времени: пергамент покоробился, краски местами стерлись и осыпались. Но даже в таком состоянии миниатюры насыщены сочным живительным цветом, а изысканность и точность рисунка свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве авторов. Из других древнейших восточнославянских рукописных книг следует назвать Изборник Святослава 1073 года - фолиант большого формата с роскошным художественным оформлением, содержащий более 380 статей разнообразного содержания, небольшой Изборник 1076 года, Архангельское Евангелие 1092 года, написанные в Новгороде служебные минеи: на сентябрь - 1095-1096 годов, на октябрь - 1096 года и на ноябрь - 1097 года. Этими семью рукописями исчерпывается круг древнерусских книг XI века, имеющих проставленную в них самими писцами дату написания. Остальные рукописи XI века или не имеют точной даты, или сохранились в более поздних списках, как, например, дошла до нашего времени в списках XV века книга 16 ветхозаветных пророков с толкованиями, переписанная кириллицей в 1047 году с глаголического оригинала новгородским попом по имени Упырь Лихой. (В Древней Руси обычай давать два имени, христианское и «мирское», был распространен не только в миру, сравните выше имя Иосифа-Остромира, но также среди духовенства и монашества.) Уже в старейших памятниках письменности отражены особенности древнерусского извода церковнославянского языка, отличающие его от старославянского. К середине XI века адаптация старославянского языка на древнерусской диалектной почве была близка к завершению. Появление письменности, переводов текстов Священного Писания и богослужебных текстов, а также некоторых других дало импульс к формированию словесности на церковнославянском языке, которая активно развивалась в домонгольский период. Именно благодаря этим факторам мы сейчас имеем сведения о раннем этапе древнерусской истории, зафиксированной в «Повести временных лет». Осмысление собственной истории (а оно возможно только тогда, когда «круг времен» размыкается и история начинает восприниматься линейно, как имеющая своё начало и свой конец, что произошло именно с принятием христианства) стало показателем развития культуры и человека, и государства. Это связано с тем, что человек заинтересован теперь не только в непосредственных бытовых делах, но может подняться чуть выше, осознавая существование мира души и духа. Древняя Русь последней из славянских стран приняла христианство и познакомилась с кирилло-мефодиевским книжным наследием. Однако в удивительно короткие сроки она превратила его в свое национальное достояние. По сравнению с другими православными славянскими странами Древняя Русь создала значительно более развитую и жанрово многообразную национальную литературу и неизмеримо лучше сохранила общеславянский корпус памятников, значение которого для образования и развития русского литературного языка было огромно. Заключение В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: У славян существовала письменность в некотором зачаточном виде в дохристианский период, что послужило предпосылкой к принятию письменной культуры, принесенной извне. Славянская азбука была создана в IX веке Кириллом и Мефодием, которые не только создали азбуку, но и адаптировали славянский язык к понятиям христианства. Кирилл и Мефодий создали старославянский язык с миссионерской целью: для просвещения славян светом христианской веры. С появлением письменности на Руси возникла необходимость в грамотных людях. Появляются образованные люди. С церковнославянским языком Русь приняла и восприняла богатство греческой Византийской культуры. Церковнославянский язык для славян был близкородственным, обладал способностью приспосабливаться к местным условиям и воспринимался народом как нормированный, требующий соблюдения определенных правил и предписаний литературный вариант родного языка. С появлением письменности на Руси появляются новые жанры словесности: летописание, жития. Книга сама по себе становится произведением искусства за счет разновидностей шрифтов, используемых древними переписчиками, и благодаря миниатюрам, иллюстрирующим книги. С появлением письменности появились летописи как первые опыты осмысления истории народа в свете христианской веры. Список использованной литературы: Виноградов В.В. Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в. Виноградов В.В. Основные этапы истории русского языка. Гаврюшин Н. К. О языке христианской культуры. Елкина Н.М. Старославянский язык, М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1960. Живов В. М.. О церковнославянском языке. Запольская Н.Н. "Общий" славянский литературный язык (XVII-XIX вв.), Москва, 2003. Медынцева А.А., Грамотность в Древней Руси. М.: Наука, 2000. Мусорин А.Ю. Церковнославянский язык и церковнославянизмы. Панин Л. Г. Церковнославянский язык и русская словесность. Супрун А.Е. Древнерусский язык. Успенский Б.А. История русского литературного языка. М.: МГУ, 2003. Языкознание. Русский язык. Энциклопедия для детей. М.: Издательский центр «Аванта+», 2004. МБОУ "2-Михайловская СОШ" Исследовательская работа по русскому языку История славянской письменности Выполнил: Пронина Ольга, МБОУ "2-Михайловская СОШ", 10 класс Руководитель: Нетеса Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы 2015 год |