|

|

hcl и hno

32 билет

Закономерности в изменении свойств атомов: радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, относительная электроотрицательность.

Необратимый гидролиз. Совместный гидролиз.

Кислород: получение, строение атома и молекулы. Аллотропия. Химические свойства. Пероксид водорода: получение, строение, свойства. Применение кислорода и пероксида водорода в медицине.

(1) Элементы расположены по своим сходным свойствам, образуя группы: главные и побочные. Энергия ионизации-min энергия, необходимая для удаления электрона из атома. В группах элементов ПСХЭ потенциалы ионизации уменьшаются с возрастанием порядкового номера (только для s- и p- элементов) Энергия, которая выделяется или поглощается при присоединении электрона к атому-энергия сродства к электрону. определяется строением электронных оболочек атомов. наиболее высокая энергия сродства характерна для галогенов. Способность атома оттягивать электр. Облако- э/о. э/о в периоде увеличивается с увеличением порядкового номера, в группах уменьшается. в группах с возраст порядкового номера возраст атомный радиус, в периоде-уменьшается. Номер элемента= заряд ядра, число электронов, число протонов; номер периода= число энерг.уровней; номер группы=число валентных электронов, max степень окисления. В периоде уменьшаются метал.св-ва, увелич.заряд ядра, уменьш.радиус, увелич.число внешних электронов. В группе увелич. Металл.св-ва, увелич заряд ядра,уменьш.радиус, число внешних электронов постоянно,с лабеет их связь с ядром.

(2) Гидролиз-обменное взаимодействие между ионами соли и водой

Особые случаи гидролиза. Необратимый гидролиз. Необрати�мый гидролиз известен только для некоторых солей — Cr2S3, A12S3 и др. В воде эти соли полностью разлагаются:

Cr,S3 + 6Н0Н -> 2Сг(0Н)3 + 3H2S.

К числу особых случаев гидролиза следует отнести и совместный гидролиз. Совместный гидролиз возможен в растворе двух или более со�лей. Условием для протекания этого типа гидролиза является гидро�лиз одной соли по катиону, а второй — по аниону:

А” + НОН НА + ОН", Ме+ + НОН МеОН + Н\

Образующиеся гидроксид-ионы и ионы водорода выводятся из сферы реакции в виде молекулы воды.

Этот тип — тип необратимого гидролиза. Он характерен для со�лей металлов со степенями окисления +3 и +2 (Fe3+, Ст3+. Си2*, Zn2+ и др.). Природа продуктов гидролиза определяется природой их солей. В случае солей металлов со степенями окисления +3 продук�тами реакции является слабые основания и кислота:

CrCl3 + 3Na2C03 + 6Н20 -> 2Сг(ОН)3 + Н2С03 + 6NaCI

2А1С13 + 3Na2S + 6 Н20 = 2А1(ОН)3 + 6NaCl + 3H2S.

Если соль образована металлами со степенями окисления +2, то один из продуктов реакции — основная соль:

2CuC12 + 2Na2C03 + Н20 = (Cu0H)2C03 + СО, + 2NaCl.

(3) ) Кислород — самый распространенный элемент. Его массовая доля в земной коре составляет 47,4 %.. Объемная доля кислорода в земной атмосфере 21 % кислорода (массовая доля 23 %). Большое количество кислорода содержится в гидросфере (вода морей и океанов). Как простое вещество кислород существует в виде двух аллотропных модификаций: молекулярного кислорода 02 и озона Оз. Основная масса его находится в верхних слоях атмосферы (на высоте 10-30 км) и существенно влияет на климат Земли. Толщина озонного слоя всего 3 мм. Озон задерживает губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца и поглощает инфракрасное излучение Земли, препятствуя ее охлаждению. Молекула 02 парамагнитна, кратность связи равна двум. Молекула Оз диамагнитна, полярна. Озон характеризуется более высокими температурами плавления и кипения, чем кислород, вследствие более сильного межмолекулярного взаимодействия. O2 получают фракционной перегонкой жидкого воздуха, электролизом воды. В лабораторной практике кислород получают термическим разложением солей или оксидов: 2КС10з = 2КС1 + 302 (катализатор Мп02) 2КМ11О4 = К2Мп04 + Мп02 + 02 2KN03 = 2KN02 + 02 Озон получают действием тихого электрического разряда на кислород в специальных приборах — озонаторах:302 203 Озон— эндотермическое соединение но разлагается довольно медленно. Пероксид водорода получают гидролизом пероксидисерной кислоты или ее солей: H2S208 + 2Н20 = 2H2S04 + Н202 и окислением алкилантрацен-9,10-диолов, пропан-2-ола и других веществ. По данным рентгеноструктурного анализа молекула Н202 имеет несимметричное строение: температура кипения Н2О2 выше, чем температура кипения воды, и составляет 150 °С. В обычных условиях Н2О2 — сиропообразная жидкость, с водой смешивается в любых соотношениях. В растворе пероксид водорода проявляет слабо выраженные кислотные свойства, реагирует с основаниями: Н202 + 2LiOH = Li202 + 2Н20 Степень окисления кислорода в Н2О2 равна -I, поэтому пероксид водорода проявляет окислительно-восстановительную двойственность. Вследствие меньшей прочности связи 0-0 для Н2О2 более характерны окислительные свойства: Н202 + 2Ш = 12 + 2Н20 Восстановительные свойства Н2О2 проявляет только при взаимодействии с сильными окислителями: Н2О2 + Ag20 = 2Ag + О2 + Н2О При хранении пероксид водорода постепенно разлагается: 2Н202 = 2Н20 + 02 Процесс разложения ускоряется под действием света, при нагревании и в присутствии катализаторов (Pt, М11О2, NaOH). В фармацевтической практике применяются 3%-ный раствор Н2О2 и 30%-ный (пергидроль). Окислительные свойства Н2О2 проявляет в реакции с хлоридом хрома(Ш) в щелочной среде: СгС13 + 4NaOH = Na[Cr(OH)4] + 3NaCl 2Na[Cr(OH)4] + ЗН2О2 + 2NaOH = 2Na2Cr04 + 8H20. а восстановительные — с перманганатом калия: 2KMn04 + 3H2S04 + 5Н202 = 2MnS04 + 502 + K2S04 + 8Н20

(4) m=C*V*M=4.8 г V=m/(C(1/z)*M(1/z))=1л

33билет

Связь в комплексных соединениях по методу ВС. Геометрия комплексных ионов. Магнитные свойства. Отношение металлов к растворам кислот и щелочей.

Серебро, золото: строение атомов, свойства. Оксиды, гидроксиды, соли, комплексные соединения.

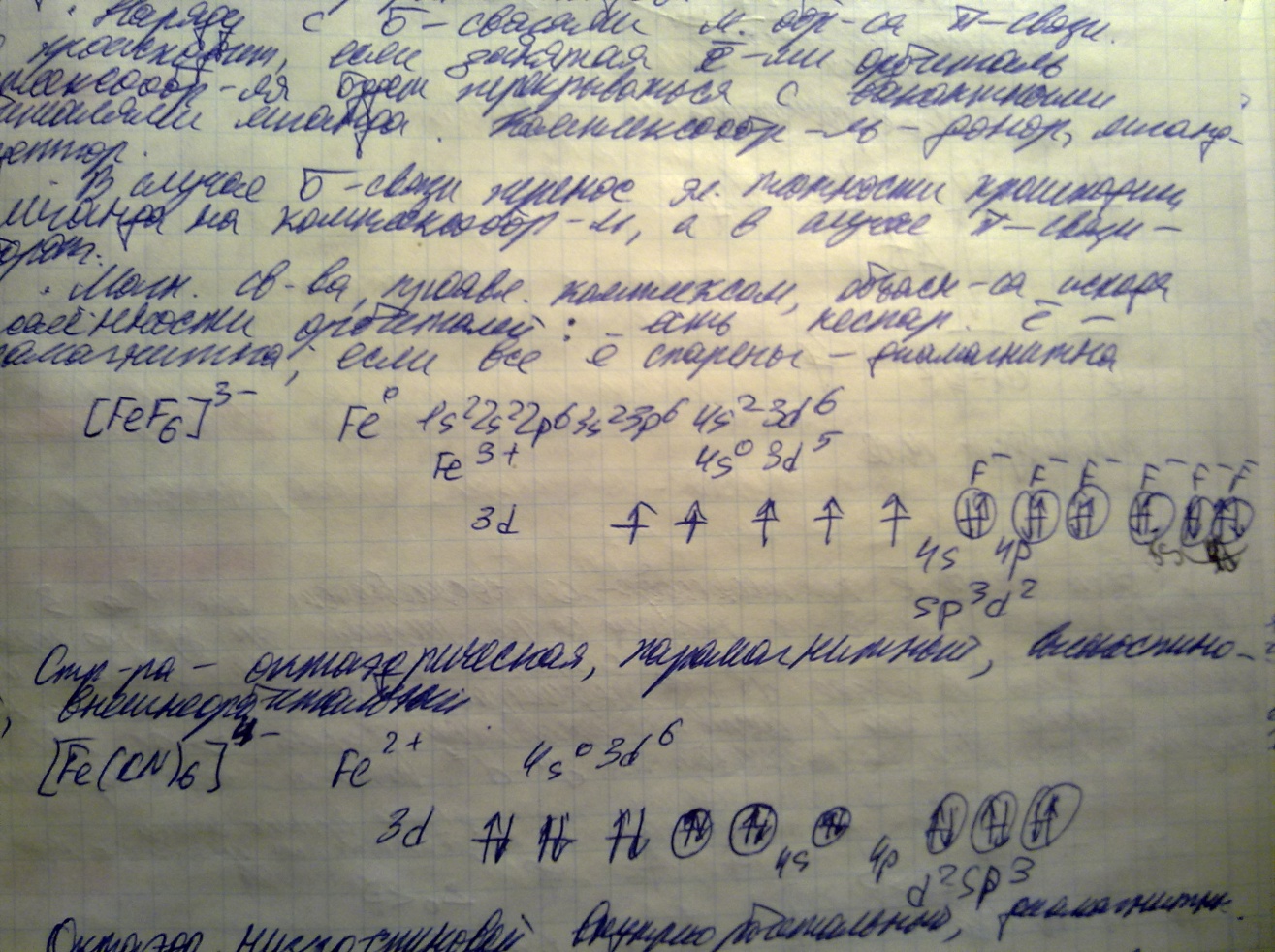

(1)Основные положения МВС применительно координационных соединений.

Связь двухэлектронная.

Двухцентровая.

Локализованная.

Связь между комлексообразователем и лигандом осуществляется по донорно-акцепторному механизму. Лиганды – доноры, комплексообразователи – акцепторы.

Орбитали центрального атома, участвующие в образовании ϭ-связей, гибридизуются. Тип гибридизации определяется числом, природой и эл. структурой лигандов.

Наряду с ϭ-связями могут образовываться π-связи. Это происходит, если занятая электронами орбиталь комплексообразователя будет перекрываться с вакантными орбиталями лиганда. Комплексообразователь – донор, лиганд – акцептор.

В случае ϭ-связи перенос эл. плотности происходит от лиганда на комплексообразователь, а в случае π-связи – наоборот.

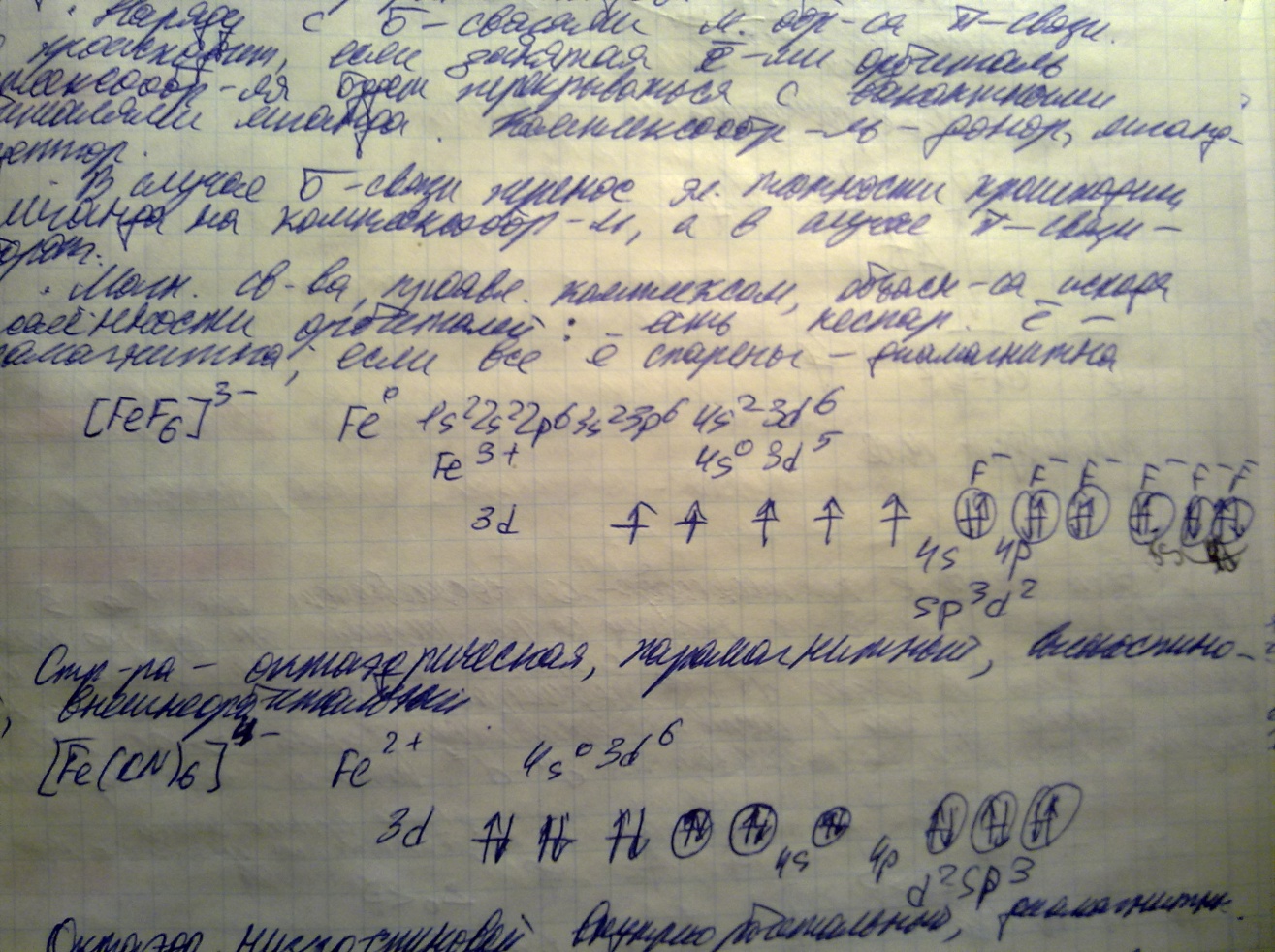

Магнитные свойства, проявляемые комплексом, объясняются исходя из заселенности орбиталей: есть неспаренные электроны – парамагнитный комплекс; если все электроны спарены – диамагнитный комплекс.

Ион октаэдрический, парамагнитный, высокоспиновой, внешнеорбитальный.

Ион октаэдрический, низкоспиновой, внутриорбитальный, диамагнитный.

(2) С водными растворами щелочей взаимодействуют металлы, расположенные в ряду напряжений до водорода и образующие амфотерные гидроксиды: Be, Al, Zn, Cr, Sn, Pb. Взаимодействие часто обусловлено сдвигом величины электродного потенциала металла в сторону отрицательных значений за счет процесса образования гидроксокомплексов. В качестве примера рассмотрим реакцию: Zn + 2H2O + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] + H2 , Ее можно представить в виде двух более простых: Zn + 2H2O = Zn(OH)2 + H2; растворение образующегося амфотерного гидроксида в избытке щелочи с образованием гидроксокомплекса: Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]. Металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, должны вытеснять его из растворов этих кислот. Некоторые малоактивные металлы, не взаимодействующие с разбавленными растворами кислот - слабых окислителей, взаимодействуют с концентрированными растворами этих же кислот. В частности, медь не взаимодействует с разбавленными растворами соляной кислоты, но растворяется в ее концентрированных растворах за счет процесса комплексообразования: 2Cu + 4HCl = 2H[CuCl2] + H2 Окислителем в концентрированных растворах H2SO4 является S в ионах HSO4-, SO42-. В зависимости от активности металла он может восстанавливаться до H2S , S или до SO2 4Mg + 5H2SO4(к) = 4MgSO4 + H2S + 4H2O 3Zn + 4H2SO4(к) = 3ZnSO4 + S + 4H2O Cu + 2H2SO4(к) = CuSO4 + SO2 + 2H2O

Концентрация HNO3

|

Продукты восстановления азотной кислотой

|

Ме активые

|

Ме малоактив

|

Конц.(>60%)

|

NO2

|

NO2

|

Средн. конц.(25-30%)

|

NO

|

NO

|

Разб.(10-15%)

|

N2O, N2

|

Не реагирует

|

Очень разб.(<5%)

|

NH4NO3,

NH3

|

Не реагирует

|

Пассивируются в концентрированных растворах HNO3 (на холоду) Be, Al, Cr, Fe, Co, Ni, Ti, Zr, Hf, Pb, Bi но при нагревании ряд металлов начинает активно взаимодействовать с HNO3. Не взаимодействуют: Pt, Au, Ir, Ru, Rh, Nb, Ta. Ряд малоактивных металлов (Au, Ru, Os) не растворяется (или очень плохо) в перечисленных выше кислотах - сильных окислителях. Однако, в смесях кислот, в частности, HNO3 + 3HCl (“царская водка”) эти металлы растворяются: Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO2 + 2H2O

(3) серебро и золото являются хорошими комплексообразователями. В присутствии лигандов восстановительная активность этих металлов возрастает. Золото и серебро окисляются кислородом только в присутствии цианид-ионов (из-за образования устойчивых комплексов) или сероводорода (вследствие образования малорастворимых сульфидов): 4Au + 02 + 8KCN + 2Н20 = 4K[Au(CN)2] + 4КОН 4Ag + 02 + 2H2S = 2Ag2S + 2Н20 Медь и серебро при нагревании реагируют с серой с образованием 32S. С хлором эти металлы образуют соответственно CuCl2, AgCl и A11CI3. серебро растворяtтся в азотной и концентрированной серной кислотах:Ag + 2HN03 = AgN03 + N02 + Н20 Ag + 2H2S04 = Ag2S04 + S02 + 2H20 Золото можно растворить в концентрированной селеновой кислоте и в «царской водке»:2Au + 6H2Se04 = Au2(Se04)3 + 3Se02 + 6H20 Au + HNO3 + 4HC1 = H[AuC14] + NO + 2H20 Гидроксид серебра(1) очень неустойчив и в водном растворе не образуется: 2AgN03 + 2NaOH = Ag20 + 2NaN03 + H20 AgOH может быть получен при действии щелочи на спиртовый раствор нитрата серебра при -50 °С. Гидроксиды золота(1) и (III) получают обменными реакциями. Амфотерный Аи(ОН)з — золотая кислота — растворяется в кислотах и щелочах с образованием комплексных соединений: Au(OH)3 + NaOH = Na[Au(OH)4] Au(OH)3 + 4НС1 = H[AuC14] + 3H20 Галогениды серебра можно получить действием галогенов на серебро. Растворимость AgHlg уменьшается в ряду AgF - Agl. Фторид серебра хорошо растворим в воде. Остальные галогениды серебра малорастворимы (и могут быть получены обменными реакциями в растворе: Ag+ + Hlg- = AgHlg Эта реакция используется для качественного и количественного определения галогенид-ионов в растворе. AgCl и AgBr растворяются в концентрированном аммиаке с образованием комплексного иона [Ag(NH3)2]+. Agl в аммиаке не растворяется. Все галогениды серебра растворяются в растворе тиосульфата натрия: AgHlg + 2S20r = [Ag(S203)2]3- + Hlg Галогениды серебра обладают светочувствительностью, и это свойство используют в фотографии. Содержащийся в фотопленке AgBr при экспонировании и проявлении разлагается: 2AgBr = 2Ag + Br2

(4) α=sqrt(Ka/Cm) Ka=1.76*10-4 C=C(1/z)/z=0.01M C[H+]=sqrt(Ka*Cm) = 0,0042 pH=-lgC[H+]= 2,377 |

|

|

Скачать 2.86 Mb.

Скачать 2.86 Mb.