биофизика слуха и зрения. биофизика. 1 Акустика. Понятие инфразвука, звука, ультразвука

Скачать 78.67 Kb. Скачать 78.67 Kb.

|

|

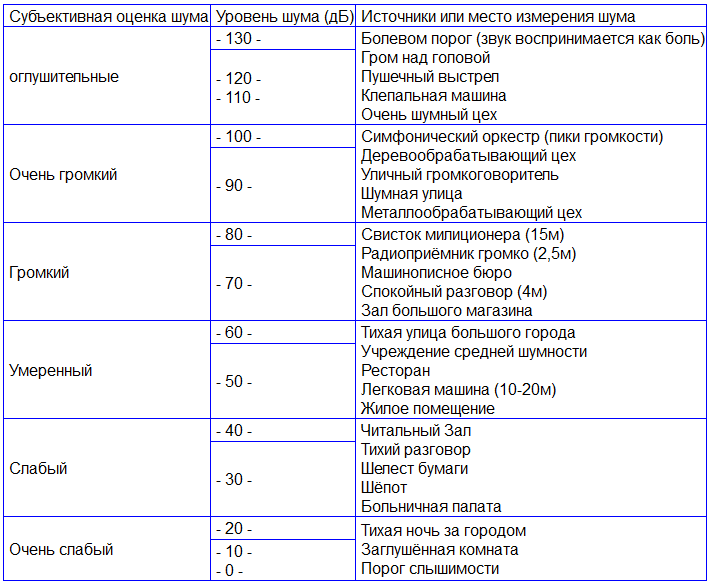

1) Акустика. Понятие инфразвука, звука, ультразвука. Акустика – раздел физики, изучающий упругие колебания и волны, методы получения и регистрации колебаний и волн, их взаимодействие с веществом. Звук - механические колебания и волны, распространяющиеся в упругих средах в виде продольных волн с частотой от 16 Гц до 20000Гц и воспринимаемые человеческим ухом. Звук – это то, что слышит ухо. Мы слышим голоса людей, пение птиц, звуки музыкальных инструментов, шум леса, гром во время грозы и т.д. Ультразвук - это звук диапазона, выше предела слышимости человека, т.е. с частотой звуковой волны свыше 20 КГц. Инфразвук - упругие колебания и волны с частотами, лежащими ниже области слышимых человеком частот. Обычно за верхнюю границу инфразвукового диапазона принимают 16-20 Гц. Такое определение условно, поскольку при достаточной интенсивности слуховое восприятие возникает и на частотах в единицы Гц, хотя при этом исчезает тональный характер ощущения и делаются различимыми лишь отдельные циклы колебаний. Нижняя частотная граница инфразвука неопределенна; в настоящее время область его изучения простирается вниз примерно до 0,001 Гц. 2) Физические и физиологические характеристики звука. Основными физическими параметрами, характеризующими звук как колебательное движение, являются скорость, длина и амплитуда волны, частота, сила и акустическое давление. Скорость звука - величина, показывающая, на какое расстояние может распространиться звуковая волна за единицу времени. Длина волны – расстояние между двумя точками этой волны, колеблющихся в одной фазе. Если проще, то это расстояние между двумя «гребнями». Еще длиной волны можно назвать расстояние, пройденное волной, за один период колебания. Амплитуда волны – максимальное отклонение частиц от положения равновесия. Частота звука – это количество колебаний за единицу времени. Конкретней — число колебаний в секунду. Измеряется в герцах. Одно колебание в секунду — один герц (Гц). Сила звука – (интенсивность) (I) - плотность потока энергии звуковых волн. Акустическое давление – это изменяющееся давление воздуха, создаваемое звуковыми волнами. Физиологическими характеристиками звука называют субъективные характеристики слухового ощущения звука слуховым аппаратом человека. К физиологическим характеристикам звука относится минимальная и максимальная частоты колебаний, воспринимаемые данным человеком, порог слышимости и порог болевого ощущения, громкость, высота, тембр звука. 3) Понятие порогов слышимости и болевого ощущения. Порог слышимости — это минимальная интенсивность звука соответствующей частоты, которая воспринимается нормальным человеческим слухом. Обычно уровень интенсивности звука и звукового давления относят к условному порогу, принимаемому для средних условий нижнего предела слышимости, равному 2-10“5 Па. Стандартный порог слышимости равен 10-12 Вт/м2 при частоте у = 1000 Гц, которая принимается как стандартная в физиологической акустике. Пороги слышимости, определенные у ряда людей, могут сильно различаться. Различия эти имеют в общем случайный характер для группы людей одинакового возраста, имеющих нормальный здоровый слуховой орган. Порог слышимости может различаться и у каждого отдельного человека в зависимости от состояния организма в определенный момент: возбуждения, утомления и т. п. Поэтому эта величина является условной и статистической. Динамический диапазон слуха человека составляет около 130 дБ – от порога слышимости до т.н. «болевого порога».  Минимальные значения звукового давления и интенсивности звука, при которых у человека возникают слуховые ощущения, называются порогом слышимости. Значения звукового давления и интенсивности звука, при которых у человека возникают выраженные болевые ощущения, называются порогом болевого ощущения. 4) Шкала уровней интенсивности, единицы измерения. 5) Закон Вебера – Фехнера, уровни громкости, шкала уровней громкости. Закон Вебера-Фехнера: если увеличивать раздражение в геометрической прогрессии (т.е. в одинаковое число раз), то ощущение этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии (т.е. на одинаковую величину). Математически этот закон описывается положительной частью логарифмической функции (громкость не может быть отрицательной): E= k•lg(I/I), где: Е – громкость, k – коэффициент, I0 –пороговая при исследуемой частоте интенсивность звука. Уровень громкости звука — относительная величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления в 1 дБ, создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук (равногромким данному звуку). 6) Звуковые методы исследования в медицине: аускультация, перкуссия, фонография, аудиометрия. Аускультация (лат. auscultatio «выслушивание») — физический метод медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. Аускультация бывает прямой — проводится путём прикладывания уха к прослушиваемому органу, и непрямой — с помощью фонендоскопа. При аускультации осуществляется прослушивание шумов возникающих при дыхании в подмышечной впадине, и затем в верхушечной и средней долях. Отсутствие звуков дыхания может свидетельствовать об угрожающей ситуации. Перкуссия (лат. percussio, нанесение ударов, разматывание) — физический метод медицинской диагностики, заключающийся в простукивании определённых участков тела и анализе звуков, возникающих при этом. По характеру свойств звука врач определяет топографию внутренних органов, физическое состояние и отчасти их функцию Различают непосредственную и посредственную перкуссию. Непосредственная производится нанесением удара по грудной стенке, а посредственная состоит в том, что перкуторный удар наносится по плессиметру. Конкретное практическое значение имеет разделение перкуссии на глубокую и поверхностную. Глубина перкуссии определяется силой перкуторного удара. Чем сильнее перкуторный удар, тем более глубоко энергия колебания проникает в изучаемый орган. Таким образом, глубокая перкуссия — это громкая, а поверхностная — тихая. Кроме того, существует также тишайшая перкуссия. С помощью глубокой перкуссии можно диагностировать физическое состояние органа в глубоких отделах. Однако, 6-7 см — это предел диагностических возможностей перкуссии. Перкуссия может быть пальпаторной, если к слуховому анализатору звука добавляется осязательное ощущение резистентности тканей перкуторной волне. Перкуссия может быть при этом и глубокой, и поверхностной. Фонография - запись звуковых явлении сердца. Получила свое развитие в течение последних десятилетий. Происходящие в сердце звуковые явления (тоны, шумы) вызывают обладающие большой частотой колебания грудной стенки и эти колебания улавливаются и записываются специальным аппаратом — кардиофонографом. Основной задачей при кардиофонографии является запись лишь тех колебаний, которые обусловлены звуковыми явлениями в сердце, и выключение всех иных колебаний грудной стенки, происходящих при сокращении сердца и обусловленных главным образом сердечным толчком. Чтобы устранить эти более грубые и значительно медленнее протекающие колебания грудной стенки, воспринимающая часть кардиофонографа построена по типу фонендоскопа. Аудиометрия — измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. Исследование проводит врач-сурдолог. Точное исследование проводят с помощью аудиометра, но иногда может проводиться проверка с применением камертонов. Аудиометрия позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. Результатом тестов является аудиограмма, по которой отоларинголог может диагностировать потерю слуха и различные болезни уха. Регулярное исследование позволяет выявить начало потери слуха. Воздушная проводимость - метод, позволяющий оценить качество работы всего слухового тракта. Уровень звука регулируется в децибелах и имеет максимальное значение на уровне 120 дБ. Костная проводимость - метод, позволяющий оценить качество работы внутреннего уха. Уровень звука регулируется в децибелах и имеет максимальное значение на уровне 70 дБ. 7) Строение слухового анализатора человека, биноуральный эффект: А) наружное ухо, его функции; Б) среднее ухо, его функции, система слуховых косточек; В) внутренне ухо, строение и особенности улитки, функции. Периферический отдел слухового анализатора представлен ухом, с помощью которого человек воспринимает воздействие внешней среды, выраженное в виде звуковых колебаний, оказывающих физическое давление на барабанную перепонку. Через орган слуха большинство людей получает меньше информации, чем с помощью органа зрения. Однако слух имеет большое значение для общего развития и формирования личности, в частности для развития речи у ребенка, оказывающей решающее влияние на его психическое развитие. Наружное ухо воспринимает звуки и направляет их к барабанной перепонке. Оно включает проводящие отделы – ушную раковину и наружный слуховой проход. Ушная раковина состоит из эластического хряща, покрытого тонким слоем кожи. Наружный слуховой проход представляет собой изогнутый канат длиной 2,5–3 см. Канал имеет два отдела: наружный хрящевой слуховой проход и внутренний костный, находящийся в височной кости. Наружный слуховой проход выстлан кожей с тонкими волосками и особыми потовыми железами, которые выделяют ушную серу. Его конец изнутри закрыт тонкой полупрозрачной пластинкой – барабанной перепонкой, отделяющей наружное ухо от среднего. Среднее ухо включает в себя несколько образований, заключенных в барабанную полость: барабанную перепонку, слуховые косточки, слуховую (евстахиеву) трубу. На стенке, обращенной к внутреннему уху, имеются два отверстия – овальное окно (окно преддверия) и круглое окно (окно улитки). На стенке барабанной полости, обращенной к наружному слуховому проходу, находится барабанная перепонка, воспринимающая звуковые колебания воздуха и передающая их звукопроводящей системе среднего уха – комплексу слуховых косточек. Едва заметные колебания барабанной перепонки здесь усиливаются и преобразуются, передаваясь во внутреннее ухо аналогично действию микрофона. Комплекс состоит из трех косточек: молоточка, наковальни и стремечка. Молоточек (длиной 8-9 мм) плотно сращен с внутренней поверхностью барабанной перепонки своей рукояткой, а головкой сочленен с наковальней, которая из-за наличия двух ножек напоминает коренной зуб с двумя корнями. Одна ножка (длинная) выполняет функцию рычага для стремени. Стремечко имеет размер 5 мм, своим широким основанием вставлено в овальное окно преддверия, плотно прилегая к его перепонке. Движения слуховых косточек обеспечиваются мышцей, напрягающей барабанную перепонку, и стременной мышцей. Слуховая (евстахиева) труба длиной 3,5–4 см соединяет барабанную полость с верхним отделом глотки. Через нее из носоглотки в полость среднего уха попадает воздух, благодаря чему выравнивается давление на барабанную перепонку со стороны наружного слухового прохода и барабанной полости. Когда затруднено прохождение воздуха по слуховой трубе (например, при воспалительном процессе), то преобладает давление со стороны наружного слухового прохода и барабанная перепонка вдавливается в полость среднего уха. Это приводит к снижению возможностей барабанной перепонки совершать колебательные движения в соответствии с частотой звуковых воли. Внутреннее ухо – очень сложно устроенный орган, внешне напоминающий лабиринт или улитку, имеющую 2,5 круга, и расположенный в пирамиде височной кости. Внутри костного лабиринта улитки находится замкнутый соединительный перепончатый лабиринт, повторяющий форму внешнего. Пространство между стенками костного и перепончатого лабиринтов заполнено жидкостью – перилимфой, а полость перепончатого лабиринта – эндолимфой. Преддверие – небольшая овальная полость в средней части лабиринта. На стенке преддверия гребень отделяет друг от друга две ямки. Задняя ямка – эллиптическое углубление – лежит ближе к полукружным каналам, которые открываются в преддверие пятью отверстиями, а передняя – сферическое углубление – связана с улиткой. В перепончатом лабиринте выделяют эллиптический и сферический мешочки. Стенки мешочков покрыты плоским эпителием, за исключением небольшого участка – пятна. Пятно выстлано цилиндрическим эпителием, содержащим опорные и волосковые сенсорные клетки, имеющие на своей поверхности тонкие отростки, обращенные в полость мешочка. От волосковых клеток начинаются нервные волокна слухового нерва (его вестибулярной части). Поверхность эпителия покрыта особой тонковолокнистой и студенистой мембраной, называемой отолитовой, так как в ней находятся кристаллы отолиты, состоящие из карбоната кальция. Сзади к преддверию примыкают три взаимоперпендикулярных полукружных канала – один в горизонтальной и два в вертикальных плоскостях. Все они представляют собой узкие трубочки, наполненные жидкостью – эндолимфой. Каждый канал заканчивается расширением – ампулой; в слуховом гребешке ее сконцентрированы клетки чувствительного эпителия, от которого начинаются ветви вестибулярного нерва. Спереди от преддверия находится улитка. Канал улитки загибается по спирали и образует 2,5 оборота вокруг стержня. Стержень улитки состоит из губчатой костной ткани, между балками которой расположены нервные клетки, образующие спиральный ганглий. От стержня отходит в виде спирали тонкий костный листок, состоящий из двух пластин, между ними проходят миелинизированные дендриты нейронов спирального ганглия. Верхняя пластина костного листка переходит в спиральную губу, или лимб, нижняя – в спиральную основную, или базиллярную, мембрану, которая простирается до наружной стенки улиткового канала. Плотная и упругая спиральная мембрана представляет собой соединительнотканную пластинку, которая состоит из основного вещества и коллагеновых волокон – струн, натянутых между спиральной костной пластинкой и наружной стенкой улиткового канала. У основания улитки волокна более короткие. Их длина составляет 104 мкм. По направлению к вершине длина волокон увеличивается до 504 мкм. Общее их число составляет около 24 тыс. От костной спиральной пластинки к наружной стенке костного канала под углом к спиральной мембране отходит еще одна мембрана, менее плотная – вестибулярная, или рейснерова. Полость капала улитки разделена мембранами на три отдела: верхний канал улитки, или вестибулярная лестница, начинается от окна преддверия; средний канал улитки располагается между вестибулярной и спиральной мембранами и нижний канат, или барабанная лестница, начинающаяся от окна улитки. У вершины улитки вестибулярная и барабанная лестницы сообщаются посредством маленького отверстия – геликотремы. Верхний и нижний каналы заполнены перилимфой. Средний канал – это улитковый проток, который тоже представляет собой спирально извитый канал в 2,5 оборота. На наружной стенке улиткового протока расположена сосудистая полоска, эпителиальные клетки которой обладают секреторной функцией, продуцируя эндолимфу. Вестибулярная и барабанная лестницы заполнены перилимфой, а средний канал – эндолимфой. Внутри улиткового протока, на спиральной мембране, располагается сложное устройство (в виде выступа нейроэпителия), представляющее собой собственно воспринимающий аппарат слуховой перцепции, – спиральный (кортиев) орган. Бинауральный эффект (от лат. bini − два, пара и auris − ухо) — эффект, возникающий при восприятии звука двумя ушами. Он позволяет определить направление на источник звука, что делает звуковое восприятие объёмным. Эффект состоит в том, что если человек обращён лицом к источнику звука, то звуковая волна доходит до обоих его ушей одновременно и поэтому — в одной фазе. Когда человек поворачивает голову, например, влево от направления на источник звука, то его левого уха звуковая волна достигает раньше, чем правого, и фазы звуковых колебаний в ушах оказываются сдвинутыми друг относительно друга. По этому сдвигу фаз мозг и определяет горизонтальное направление на источник звука. А интенсивность звука, которая, как известно, обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника, при расстоянии до него порядка нескольких метров и более, в ушах различается несильно, так как расстояние между ними измеряется сантиметрами. Для среднестатистического диапазона звуковых частот, слышимых человеком, — 20 Гц — 20 кГц — длина волны лежит в диапазоне примерно 17 м — 1,7 см. Очевидно, что для частот, близких к верхней границе, длины волн столь малы, что сдвиг фазы между волнами, достигающими разных ушей, может составлять (если человек стоит боком к источнику звука) несколько периодов колебания и не может быть определён верно. Впрочем, практика показывает, что человеку затруднительно определить источник звука и при существенно меньших частотах из-за достаточно малых величин относительного сдвига фазы. 8) Строение зрительного анализатора человека. Понятие бинокулярного зрения. Более 90 % информации мы получаем с помощью зрения. Зрительный анализатор состоит из трёх частей. Периферическая часть представлена глазами, проводниковая — зрительными нервами, центральная — зрительной зоной коры больших полушарий. С участием всех трёх элементов воспринимаются и анализируются световые раздражители, и мы видим окружающий мир. Основные пять функций органа зрения – это светоощущение, цветовосприятие, центральное, периферическое и бинокулярное зрение. Бинокулярное зрение (от лат. bini — «два» и лат. oculus — «глаз») — способность одновременно чётко видеть изображение предмета обоими глазами; в этом случае человек видит одно изображение предмета, на который смотрит. Бинокулярное зрение также называют стереоскопическим. Бинокулярное зрение обеспечивается в корковом отделе зрительного анализатора благодаря сложнейшему физиологическому механизму зрения — фузии (лат. fusio — слияние), то есть слиянию зрительных образов, возникающих отдельно в каждом глазу (монокулярное изображение), в единое сочетанное зрительное восприятие. Если бинокулярное зрение не развивается, возможно зрение только правым или левым глазом. Такое зрение называется монокулярным. В процессе эволюции в филогенетическом аспекте бинокулярное зрение появилось позднее других зрительных функций. Этому, в частности, способствовало анатомическое преобразование строения черепа – два глаза расположились в одной фронтальной и одной горизонтальной плоскостях, а поля зрения правого и левого глаза стали совмещаться. Благодаря механизму бинокулярного зрения мы видим объекты объемными сразу в трех измерениях, а также без труда определяем, на каком расстоянии находятся предметы, лучше ориентируемся в пространстве. 9) Светопреломляющий аппарат глаза человека, особенности, функции. Светопреломляющий аппарат глаза представляет собой сложную систему линз, формирующую на сетчатке уменьшенное и перевёрнутое изображение. Включает: • роговицу (зашитая функция-роговичный рефлекс; оптическая функция-прохождение и преломление лучей), • хрусталик (аккомодация-изменение кривизны для фокусировки объема на сетчатку), • стекловидное тело (проведение к сетчатке лучей света, благодаря прозрачности среды), • жидкость передней и задней камеры глаза. Роговица (cornea) занимает 1/16 площади фиброзной оболочки глаза и, выполняя защитную функцию, отличается высокой оптической гомогенностью, пропускает и преломляет световые лучи и является составной частью светопреломляющего аппарата глаза. Пластинки коллагеновых фибрилл, из которых состоит основная часть роговицы, имеют правильное расположение, одинаковый показатель преломления с нервными ветвями и межуточной субстанцией, что вместе с химическим составом определяет ее прозрачность. Хрусталик (lens). Это прозрачное выпуклое тело, форма которого меняется во время аккомодации глаза к видению близких и отдаленных объектов. Вместе с роговицей и стекловидным телом хрусталик составляет основную светопреломляющую среду. Радиус кривизны хрусталика варьирует от 6 до 10 мм, показатель преломления составляет 1,42. Хрусталик покрыт прозрачной капсулой толщиной 11-18 мкм. Знание закономерностей строения и гистофизиологии хрусталика позволило разработать методы создания искусственных хрусталиков и широко внедрить в клиническую практику их имплантацию, что сделало возможным лечение больных с помутнением хрусталика (катаракта). Стекловидное тело. Это прозрачная масса желеобразного вещества, заполняющего полость между хрусталиком и сетчаткой. На фиксированных препаратах стекловидное тело имеет сетчатое строение. На периферии оно более плотное, чем в центре. Через стекловидное тело проходит канал – остаток эмбриональной сосудистой системы глаза – от сосочка сетчатки до задней поверхности хрусталика. Стекловидное тело содержит белок витреин и гиалуроновую кислоту. Показатель преломления стекловидного тела равен 1,33. 10) Понятие приведенного глаза Моделью светопреломляющего аппарата органа зрения служит, так называемый, приведенный редуцированный глаз. Редукция означает упрощение, то есть сведение сложного к простому, более доступному для анализа. Физическим аналогом приведенного редуцированного глаза является стеклянная линза, которая одной поверхностью контактирует с воздухом, а другой - с жидкостью, обладающей n = 1,336. Первая поверхность направлена в пространство предметов, а другая поверхность линзы - к пространству изображений. Диоптрический аппарат глаза не поддается точному математическому описанию. Это связано с тем, что глаза разных людей сильно различаются, а также из-за подвижности хрусталика, и по ряду других причин. Так, например, главная оптическая ось глаза человека проводится довольно приблизительно. Она не совпадает со зрительной осью, которая проходит через геометрические центры роговицы и желтого пятна сетчатки. В направлении зрительной оси глаз имеет наилучшую разрешающую способность. Итак, человеческий глаз можно рассматривать в качестве центрированной преломляющей системы весьма условно. 11) Аккомодация, покой аккомодации, предел аккомодации. Глаз является сложной оптической системой. Качество зрения может зависеть от особенностей преломления и проведения световых лучей, которые попадают на сетчатку. Аккомодация глаза — это его способность фокусироваться на предметах, которые находятся от него на разном расстоянии, с помощью изменения преломляющей силы. Процесс считается естественным и рефлекторным. Зрительное восприятие объектов на ближнем и дальнем расстоянии — это результат совместной работы глазных мышц и хрусталика. Последний выполняет роль линзы: пропускает свет и воспроизводит изображение на сетчатке. Нарушение аккомодации глаза вызывает ухудшение зрения, следовательно, человек перестает различать предметы, расположенные близко или далеко. Чтобы объяснить, что такое аккомодация и ее принцип действия, чаще всего обращаются к Гельмгольцу. Основными «действующими лицами» процесса становятся: ресничное тело; цинновы связки; хрусталик; зрачок При направлении взгляда вдаль ресничное тело за счет расслабления отодвигается в заднюю сторону. Хрусталик делается более плоским благодаря натягивающимся цинновым связкам. Зрачок увеличивается в размере и тем самым расширяется передняя камера глаза. При рассмотрении близко расположенных предметов ресничное тело за счёт напряжения выдвигается вперед, что, в свою очередь, вызывает расслабление цинновых связок. Обладающий повышенной эластичностью хрусталик становится более выпуклым. Аккомодация глаза определяется в первые часы после рождения и формируется в течение двух недель. Изображение теряется резкость на сетчатке при изменении направления взгляда. Рефлекторно сигнал получает мозг, хрусталик уменьшается, прибавляя оптическую силу, пока на сетчатке снова не появится четкая картинка. Покой аккомодации – отсутствие зрительного стимула (но не взгляд вдаль!). Пределы аккомодации глаза: Дальняя точка - наиболее удаленная от глаза точка расположения предмета, видимая глазом; Ближняя точка – наименее удаленная от глаза точка расположения предмета, видимая глазом; Расстояние наилучшего зрения – расстояние от предмета до глаза, при котором глаз не утомляется при длительном наблюдении (25 см). 12) Угол зрения, разрешающая способность глаза, острота зрения, норма остроты зрения 13) Рефракция глаза, виды рефракции. Миопия, гиперметропия, их коррекция. 14) Методы исследования рефракции, аккомодации глаза человека. 15) Световоспринимающий аппарат глаза человека. Палочки, колбочки, их функции. 16) Биофизика работы фоторецептора – палочки. 17) Теория цветового зрения. Методы исследования (анамалоскоп). 18) Периферическое зрение. Поле зрения, его границы, методы измерения (периметрия). |