биохим. 1 Биологическая роль и функции воды в организме

Скачать 237.02 Kb. Скачать 237.02 Kb.

|

|

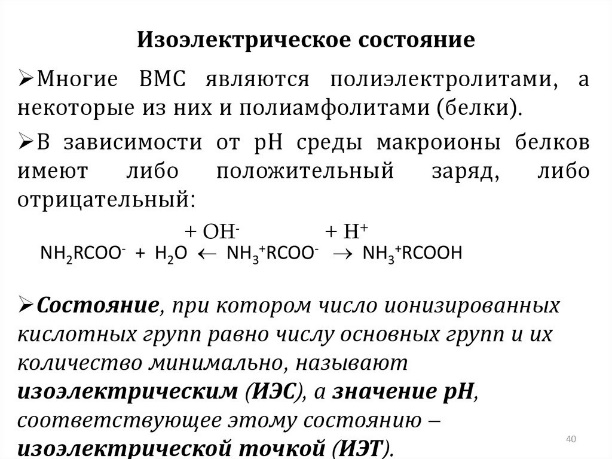

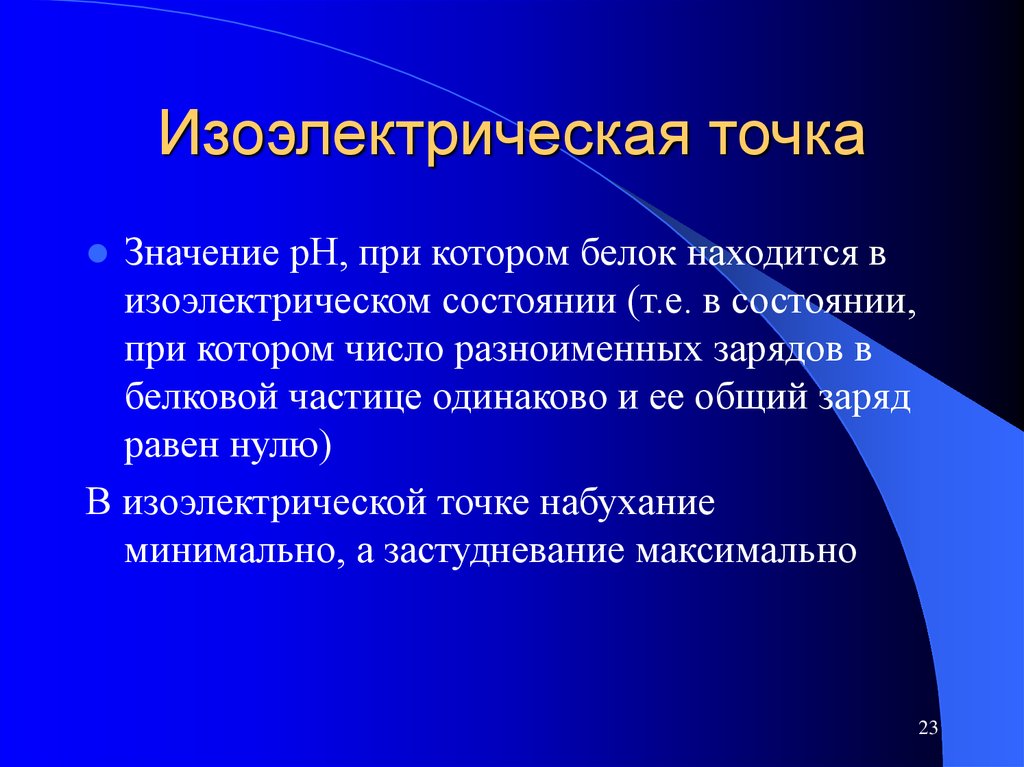

1) Биологическая роль и функции воды в организме — вода в организме человека играет роль растворителя, в ней растворяются органические и не органические вещества. — низкая вязкость возможность свободно перемещаться по внутренним структурам организма и выполнять транспортную функ, т.е. в составе крови переносит растворимые в ней вещества. — структурная функ, создает гидратную оболочку (условно обволакивает молекулу) и способствует стабильности таких соединений. — вода активно участвует в метаболизме (гидролиз пищи, цикл трикарбоновых кислот) Вода — биологически активное вещество и активный участник обмена веществ. — терморегуляторная функ. Участвует в поддержании температуры тела, благодаря своему строению, полярности и водородным связям 3. Водородные связи легко разрушаются, Поэтому молекулы воды подвижны в клетке и организме. 4. Водородные связи также обусловливают высокую температуру кипения воды, теплоемкость (способность поглощать тепло при минимальном колебании собственной температуры). 2) Влияние рН на биологические процессы Чувствительность биологических процессов к рН обусловлена целым рядом причин. Ионы водорода могут выступать в качестве катализатора ряда процессов, быть реагентом или продуктом реакции. Кроме того, при изменении рН может измениться проницаемость клеточной мембраны, а следовательно, и распределение веществ или ионов по обе ее стороны. Подобно другим биологическим структурам, мембраны содержат способные к ионизации группы, и в зависимости от степени их ионизации меняется конформация, а значит и биологическая активность молекул, в которые эти группы входят. Это прежде всего касается белков, а следовательно, ферментов. В некоторых белках небольшое изменение рН окружающей среды вызывает проявление биологической активности. На примере гемоглобина, основной функцией которого является перенос кислорода от легких к тканям, можно видеть, что при активном тканевом дыхании незначительное понижение рН в тканях в результате образования углекислоты и ионов водорода облегчает высвобождение кислорода. Процесс высвобождения кислорода сопровождается связыванием протонов гемоглобином, что увеличивает буферную емкость системы. 3) Буферным называется такой раствор, который препятствует изменению концентрации ионов водорода при добавлении к нему кислоты или щелочи. Такое действие раствора называется буферным. Наиболее важной группой физиологических буферов являются белки. Благодаря большому количеству содержащихся в боковых цепях аминокислот щелочных и слабокислых групп белки имеют очень высокую буферную емкость. Буферная емкость крови в основном определяется гемоглобином. Для организма важнейшее значение имеет поддержание постоянства реакции внутренней среды. Это необходимо для нормального протекания ферментативных процессов в клетках и внеклеточной среде, синтеза и гидролиза различных веществ, поддержания ионных градиентов в клетках, транспорта газов и т.д. Кровь содержит следующие буферные системы: 1. Бикарбонатная (гидрокарбонатная). Она состоит из свободной угольной кислоты и гидрокарбонатов натрия и калия (NaHCO3 и KHCO3). При накоплении в крови щелочей они взаимодействуют с угольной кислотой. Образуется гидрокарбонат и вода. Если кислотность крови возрастает, то кислоты соединяются с гидрокарбонатами. Образуются нейтральные соли и угольная кислота. В легких она распадается на углекислый газ и воду, которые выдыхаются. 2. Фосфатная буферная система. Она является комплексом гидрофосфата и дигидрофосфата натрия (Na2HPO4 и NaH2PO4). Первый проявляет свойства основания, второй слабой кислоты. Кислоты образуют с гидрофосфатом натрия нейтральную соль и дигидрофосфат натрия (Na2HPO4 + H2CO3 = NaHCO3 + NaH2PO4). 3. Белковая буферная система. Белки являются буфером благодаря своей амфотерности, т.е. в зависимости от реакции среды они проявляют либо щелочные, либо кислотные свойства. Щелочные свойства им придают концевые аминогруппы белков, а кислотные карбоксильные. Хотя буферная емкость белковой системы небольшая, она играет важную роль в межклеточной жидкости. 4. Гемоглобиновая буферная система эритроцитов. Самая мощная буферная система. Состоит из восстановленного гемоглобина и калиевой соли оксигемоглобина. Аминокислота тистидин, входящая в структуру гемоглобина, имеет карбоксильные и амидные группировки. Первые обеспечивают гемоглобину свойства слабой кислоты, вторые – слабого основания. При диссоциации оксигемоглобина в капиллярах тканей на кислород и гемоглобин, последний приобретает способность связываться с катионами водорода. Они образуются в результате диссоциации, образовавшиеся из углекислого газа угольной кислоты. Угольная кислота образуется из углекислого газа и воды под действием фермента карбоангидразы, имеющейся в эритроцитах (формула). Анионы угольной кислоты связываются с катионами калия, находящимися в эритроцитах и катионами натрия в плазме крови. Образуются гидрокарбонаты калия и натрия, сохраняющие буферную емкость крови. Кроме того, восстановленный гемоглобин может непосредственно связываться с углекислым газом с образованием карбгемоглабина. Это также препятствует сдвигу реакции крови в кислую сторону. 4) Постоянство рН внутренней среды организма обусловлено совместным действием буферных систем и ряда физиологических механизмов. К последним относятся дыхательная деятельность легких и выделительная функция почек. Кислотно-основное равновесие (КЩР) – относительное постоянство реакции внутренней среды организма, количество характеризующееся или концентрацией водородных ионов (протонов), выраженной в молях на 1 л, или водородным показателем – отрицательным десятичным логарифмом этой концентрации – рН (power hydrogen – силы водорода). Буферные системы крови первыми препятствуют изменениям рН внутренней среды организма. (Буферная система представляет собой сопряженную кислотно-основную пару, состоящую из акцептора и донора водородных ионов – протонов). Установлено, что состоянию нормы соответствует определенный диапазон колебаний рН крови – от 7,37 до 7,44 со средней величиной 7,40. (В эритроцитах рН составляет 7,19±0,02, отличаясь от рН крови на 0,2). Так как кровь представляет собой взвесь клеток в жидкой среде, ее КЩР поддерживается совместным участием буферных систем плазмы и клеток крови. Важнейшими буферными системами крови являются бикарбонатная, фосфатная, белковая и наиболее мощная гемоглобиновая. 5)   Изоэлектрической точкой называют такую концентрацию водородных ионов, т. е. такое значение рН, при котором имеется равновесная концентрация положительных и отрицательных зарядов у белковой молекулы. При изоэлектрической точке молекула белка электронейтральна и не передвигается в электрическом поле. В таком состоянии молекулы белка легко выпадают в осадок, чем и пользуются для разделения белковых веществ при их совместном присутствии. |