1. Биология наука о живых системах, закономерностях и механизмах их возникновения, существования и развития. Предмет биологии. Биологические науки, их задачи, объекты изучения. Значение биологии как базисной дисциплины в подготовке врача

Скачать 4.99 Mb. Скачать 4.99 Mb.

|

|

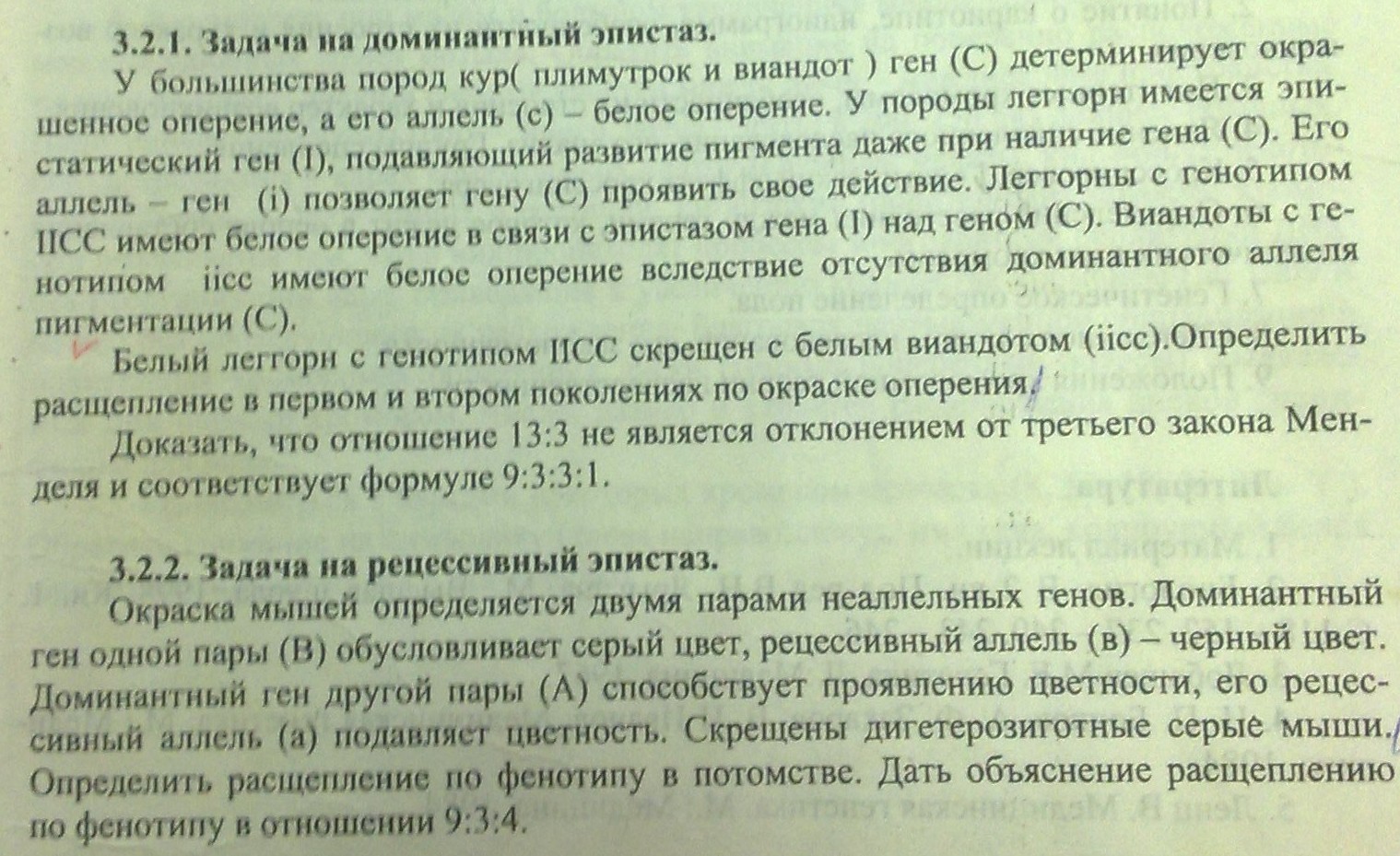

3.Мутации по типу инверсии нуклеотидных последовательностей в гене. Данный тип мутаций происходит из-за поворота участка ДНК на 180. Обычно этому предшествует образование молекулой ДНК петли, в пределах которой репликация идет в направлении, обратном правильному. В пределах инвертированного участка нарушается считывание информации, в результате изменяется аминокислотная последовательность. 23.Хромосома, её химический состав. Хроматин: структурная организация (уровни компактизации), классификация (гетерохроматин, эухроматин). Метафазная хромосома. Морфология хромосом. С.119-129. 24.Хромосомные мутации, их классификация. Причины и механизмы возникновения хромосомных мутаций. Роль хромосомных мутаций в развитии патологических состояний и эволюционном процессе. С 133-139. 25.Геном, кариотип как видовые характеристики. Характеристика кариотипа человека в норме. Геном – совокупность генов, характерных для гаплоидного набора хромосом данного вида. Геном видоспецифичен, т.к. представляет собой тот необходимый набор генов, который обеспечивает формирование видовых характеристик организмов в ходе их нормального онтогенеза. При оплодотворении геномы родителей объединяются и образуют клеточный генотип зиготы. Генотип- это генетическая конституция организма, представляющая собой совокупность всех наследственных задатков его клеток, заключенных в их хромосомном наборе-кариотипе. Кариотип – диплоидный набор хромосом, характеризующийся совокупностью признаков: число, форма, размер, особенности строения хромосом. Если число хромосом в гаплоидном наборе половых клеток обозначить n, то общая формула кариотипа будет 2n, где значение n различно у разных видов. Являясь видовой характеристикой организмов, кариотип может отличаться у отдельных особей частными особенностями. Например, представители разного пола, имея в основном одинаковые хромосомы, отличаются по одной паре хромосом - половые. В норме человек имеет 23 пары хромосом. Постоянство кариотипа поддерживается благодаря митозу и мейозу. Кариотип человека имеет сложное строение. Определение идет по метафазным пластинкам. Кариотип может быть определен по окрашиванию. Точное распределение и редукция генетического материала происходит при мейозе. Для медицинской практики в 1971 году был проведен симпозиум по медицинской генетике в Париже. Была принята международная Парижская классификация для обозначения кариотипа человека. 46,хх; 46,ху – кариотип нормального человека. 46.Геном как эволюционно сложившаяся система генов. Функциональная классификация генов (структурные, регуляторные). Регуляция экспрессии генов у прокариот и эукариот. Геном – совокупность генов, характерных для гаплоидного набора хромосом данного вида. При оплодотворении геномы родителей объединяются и образуют клеточный генотип зиготы. Ген – участок молекулы ДНК, который несет информацию о структуре полипептидной цепи или макромолекулы. Гены одной хромосомы располагаются линейно, образую группу сцепления. ДНК в хромосоме выполняет разные функции. Существуют разные последовательности генов, есть последовательности генов, контролирующих экспрессию генов, репликацию и др. Есть гены, содержащие информацию о структуре полипептидной цепи, в конечном счете – структурных белках. Такие последовательности нуклеотидов длинной в один ген, называются структурными генами. Гены, определяющие место, время, длительность включения структурных генов – регуляторные гены. Гены имеют маленький размер, хотя состоят из тысяч пар нуклеотидов. Наличие гена устанавливается по проявлению признака гена (конечному продукту). Общую схему строения генетического аппарата и его работы в 1961 году предложили Жакоб, Моно. Они предложил, что есть участок молекулы ДНК с группой структурных генов. К этой группе примыкает участок в 200пар нуклеотидов – промотор (участок примыкания ДНК зависимой РНК-полимеразы). К этому участку примыкает ген-оператор. Название всей системы – оперон. Регуляция осуществляется регуляторным геном. В итоге белок-репрессор взаимодействует с геном-оператором, и оперон начинает работать. Субстрат взаимодействует с геном регуляторами, оперон блокируется. Принцип обратной связи. Экспрессия оперона включается как единое целое. У эукариот экспрессия генов не исследована. Причина – серьезные препятствия: -организация генетического материала в форме хромосом - у многоклеточных организмов клетки специализированы и поэтому часть генов выключена. - наличие гистоновых белков, в то время как у прокариот - «голая» ДНК. 27.Геномные мутации, причины и механизмы их возникновения. Классификация и значение геномных мутаций. С 152-154. 28.Эволюция генома. Роль ампфликации генов, хромосомных перестроек, полиплоидизации, подвижных генетических элементов, горизонтального переноса информации в эволюции генома. Секвенирование генома. 29.Размножение. Способы и формы размножения организмов. Половое размножение, его эволюционное значение. Размножение – приспособление организмов к продолжению жизни. Размножение связано на молекулярном уровне с репликацией ДНК. Существуют половое и бесполое размножение. При бесполом размножении новый организм возникает из соматических клеток. При половом – из специальных половых клеток. Бесполое - вегетативное чаще встречается у низкоорганизованных организмов. Новые особи в точности повторяют родительскую особь (генетическое копирование родительской особи).Формы бесполого размножения: деление надвое у прокариот и простейших, продольное деление у медуз, поперечное у кольчатых червей, шизогония у малярийного плазмодия, почкование у гидры, фрагментация у плоских червей Генетически идентичные особи у животных и человека – явление достаточно редкое. В основе полового размножения лежит механизм, направленный на предупреждение копирования генетической информации. Более эволюционно молодые организмы размножаются половым путем. Распространенность полового размножения объясняется тем, что оно обеспечивает значительное генетическое разнообразие и фенотипическую изменчивость потомства. Этим достигаются большие эволюционные и экологические возможности. Преимущества полового размножения Способность популяции к более быстрому изменению. Облегчение видообразования. Большое генетическое разнообразие в потомстве облегчает адаптацию к непредсказуемым условиям среды. Зрелые половые клетки содержат гаплоидный набор хромосом. Созревающие - диплоидный. Имеют ядро, цитоплазму, клеточные органеллы. Несмотря на это, строение мужских и женских половых клеток неодинаково. Это объясняется различными функциями. Наследственный материал, приносимый яйцеклеткой и сперматозоидом по размеру одинаков. Процесс образования яйцеклеток в яичниках овогенез, оогенез. Сперматозоиды образуются в семенниках, процесс носит название сперматогенеза. Те и другие клетки образуются по-разному, но есть некоторые общие черты. 30.Гаметогенез. Мейоз. Цитологическая и цитогенетическая характеристика. Особенности ово- и сперматогенеза у человека. Процесс образования яйцеклеток в яичниках овогенез, оогенез. Сперматозоиды образуются в семенниках, процесс носит название сперматогенеза. Те и другие клетки образуются по-разному, но есть некоторые общие черты. Сперматогенез. Морфологически семенник состоит из множества семенных канальцев. Дольчатое строение. Между семенными канальцами – клетки Лейдинга (начинают работу в 12-14 лет) синтезируют тестостерон – развитие вторичных половых признаков. Семенник очень рано становится эндокринным органом, под влиянием андрогенов происходит формирование мужских половых органов. Семенной каналец имеет зоны: -размножения, -роста,- созревания и формирования. Существуют одноименные периоды роста. Зона размножения в наружной части семенника. Клетки округлые, цитоплазмы много, ядро большое – сперматогонии. Они размножатся митозом, и семенник увеличивается в размерах до полового созревания, после – делятся только стволовые клетки. Запас клеток не уменьшается и семенник тоже не уменьшается. В зоне размножения 2n2c.следующая фаза – роста. Увеличивается размер ядра, цитоплазмы, идет репликация ДНК (интерфаза 1), клетки – сперматоциты первого порядка 2n4c. Эти клетки вступают в зону формирования и созревания у семенных канальцев. Мейоз состоит из 2 митотических делений, после первого деления n2c, после второго – nc. Овогенез (яичники). Половые железы закладываются на 2м месяце эмбрионального развития. У человека очень рано закладывается желточный мешок (функция формирования первичных половых клеток, обеспечение питательными веществами). Половые клетки (первичные) мигрируют в развивающуюся половую железу, а желточный мешок дегенерирует. В эмбриогенезе яичники не активны. Формирование женских половых клеток пассивное. Первичные половые клетки – овогонии, они делятся. Формируются овоциты первого порядка. Период деления оканчивается к 7му месяцу эмбриогенеза – 7000000 первичных клеток. 400-500 созревают в течение жизни, остальные невостребованы. Развитие яйцеклеток у человека блокируется в профазе первого мейотического деления (на стадии диплотены). С наступлением половой зрелости овоцит увеличивается в размере, растет и размер желтка. Накапливаются пигменты, происходят биохимические и морфологические изменения. Каждый овоцит окружается мелкими фолликулярными клетками, созревающими в фолликуле. Яйцеклетка, созревая, приближается к периферии. Фолликулярная жидкость окружает её на всех этапах. Фолликул разрывается. Яйцеклетка попадает в брюшную полость. Затем в воронку яйцевода. Продолжение мейоза в 2/3 яйцевода в результате контакта яйцеклетки со сперматозоидом. При мейозе идет распределение хромосом. В результате 4 ядра. Происходит конъюгация хромосом (за счет высоко повторяющихся последовательностей ДНК в 1ген). Каждое из 4х ядер при гаметогенезе получает только 1 хроматиду из пары. В результате мейоза при сперматогенезе из каждого спермацита первого порядка получаются 4 хроматиды и формируются 4 сперматозоида. Из одного овоцита первого порядка образуются 2 ядра с гаплоидным набором хромосом. Одно из них, с большим количеством цитоплазмы (т.к. при цитокинезе разделение идет неравномерно) и другое – редукционное (направляющее) тельце. При последующем делении образуются яйцеклетка и направляющее тельце. При овогенезе из каждого овоцита формируется 1 яйцеклетка и 3 направляющих тельца, которые дегенерируют и исчезают. В яйцеклетке есть все необходимые запасы питательных веществ. Мейоз – способ распределения хромосом, генов, обеспечивающий их независимую и случайную рекомбинацию. При овогенезе служит для перераспределения цитоплазмы между клетками. Кроссинговер – способ, осуществляющий сближение и перераспределение генов отдельных гомологичных хромосом. С 212-218 Мейоз состоит из 2 последовательных делений с короткой интерфазой между ними. Профаза I — профаза первого деления очень сложная и состоит из 5 стадий: Фаза лептотены или лептонемы — конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей. Зиготена или зигонема — конъюгация (соединение) гомологичных хромосом с образованием структур, состоящих из двух соединённых хромосом, называемых тетрадами или бивалентами. Пахитена или пахинема — кроссинговер (перекрест), обмен участками между гомологичными хромосомами; гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой. Диплотена или диплонема — происходит частичная деконденсация хромосом, при этом часть генома может работать, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез белка); гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. Диакинез — ДНК снова максимально конденсируется, синтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. Метафаза I — бивалентные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки. Анафаза I — микротрубочки сокращаются, биваленты делятся и хромосомы расходятся к полюсам. Важно отметить, что, из-за конъюгации хромосом в зиготене, к полюсам расходятся целые хромосомы, состоящие из двух хроматид каждая, а не отдельные хроматиды, как в митозе. Телофаза I — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. Второе деление мейоза следует непосредственно за первым, без выраженной интерфазы: S-период отсутствует, поскольку перед вторым делением не происходит репликации ДНК. Профаза II — происходит конденсация хромосом, клеточный центр делится и продукты его деления расходятся к полюсам ядра, разрушается ядерная оболочка, образуется веретено деления. Метафаза II — унивалентные хромосомы (состоящие из двух хроматид каждая) располагаются на «экваторе» (на равном расстоянии от «полюсов» ядра) в одной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку. Анафаза II — униваленты делятся и хроматиды расходятся к полюсам. Телофаза II — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. В результате из одной диплоидной клетки образуется четыре гаплоидных клетки. В тех случаях, когда мейоз сопряжён с гаметогенезом (например, у многоклеточных животных), при развитии яйцеклеток первое и второе деления мейоза резко неравномерны. В результате формируется одна гаплоидная яйцеклетка и два так называемых редукционных тельца (абортивные дериваты первого и второго делений). 24.Морфология половых клеток. Зрелые половые клетки содержат гаплоидный набор хромосом. Созревающие -диплоидный. Имеют ядро, цитоплазму, клеточные органеллы. Несмотря на это, строение мужских и женских половых клеток неодинаково. Это объясняется различными функциями. Функции сперматозоида – оплодотворение (стимуляция дальнейшего развития яйцеклетки), обеспечение генетической информацией мужского организма. Все сперматозоиды имеют жгутики, подвижны, небольшого размера (50-90мкм у человека). Состоят из головки, шейки, средней части и хвостика. Головка -5мкм, шейка – 5. головка сперматозоида почти полностью занята ядром, цитоплазмы мало, она в жидкокристаллическом состоянии (защита от вредных явлений – ионизирующего излучения). Находится по периферии ядра. На конце головки – акросома с видоизмененным комплексом Гольджи. Ферменты: гиалуронидаза, муциназа. В плазматической мембране – проакрозин, который превращается в акрозин, проходя по половым путям самки (происходит отщепление ингибитора). Функция акрозина – отщепление фолликулярных клеток, отщепление блестящей оболочки. Шейка содержит пару центриолей. Микротрубочки одной из них удлиняются, образуется основная нить хвостика. В шейке много митохондрий, расположенных по спирали. Органеллы движения – жгутики, способны к биению только при смешивании с секретом. Предстательной железы при семяизвержении. При нарушении функций предстательной железы – мужская стерильность. Яйцеклетка .Функции: передает зародышу половину его будущего хромосомного набора; во время оплодотворения яйцеклетка приносит гораздо больше цитоплазмы; яйцеклетка снабжает зародыш пищевыми запасами до начала его собственного питания. Размеры яйцеклеток много больше размеров сперматозоидов(130-150 мкм у человека). В зрелой яйцеклетке запасаются все материалы, которые обеспечивают начальные стадии развития зародыша. Если сперматозоид, созревая, старается избавиться от цитоплазмы, яйцеклетка, наоборот, стремится увеличить ее количество. Есть рибосомы, рРНК, т-РНК, морфогенетические факторы. Многие белки синтезируются в печени, жировом теле, а затем транспортируются в яйцеклетку. Яйцеклетка имеет плазматическую мембрану. Во время оплодотворения плазматическая мембрана контролирует поступление многих ионов (например, натрия). К ней прилегает желточная оболочка (гликопротеины – специфическое прикрепление сперматозоида своего вида к соответствующей яйцеклетке), часто прозрачна, яйцеклетка окружена слоем клеток лучистого яйца – фолликулярными питающими клетками. Для оплодотворения сперматозоид должен пройти сквозь все оболочки. Наследственный материал, приносимый яйцеклеткой и сперматозоидом по размеру одинаков 26.Оплодотворение, его фазы, биологическая сущность. Партеногенез. Типы определения пола. Зрелая яйцеклетка может быть оплодотворена на протяжении небольшого отрезка времени(12-24 часа после овуляции у человека, у рыб и амфибий - через несколько минут после откладки). После овуляции яйцеклетка претерпевает серьезные клеточные изменения. Для оплодотворения очень важен срок жизни. Совокупность изменений яйцеклетки после овуляции – старение яйцеклетки, через 24 часа – перезрелая яйцеклетка – оплодотворение невозможно. Если происходит оплодотворение в данном случае, то невозможна имплантация. Возможны аборты. Ежемесячно созревает только 1 яйцеклетка. Жизнеспособность сперматозоидов зависит от многих факторов. В щелочной среде они активны, но быстро погибают в кислой среде. Путь от влагалища до 2/3 яйцевода составляет 2-3 часа. В верхней трети влагалища происходит подщелачивание среды (т. к. кислотность высокая) из-за семенной жидкости. В матку проникают только сперматозоиды. Они сохраняют большую подвижность при пониженной температуре. Сперма собирается и замораживается в жидком азоте. Жидко кристаллическая цитоплазма не позволяет образовываться большим кристаллам льда (использование в племенном деле, банки спермы людей). В процессе оплодотворения выделяют 3 этапа. 1) активация яйцеклетки 2) проникновение сперматозоида в яйцеклетку 3) слияние ядер. В ходе оплодотворения сперматозоид преодолевает все оболочки яйцеклетки. Как только происходит контакт сперматозоида с яйцеклеткой – завершается мейоз яйцеклетки, в т.ч. она выделяет фертилизин. Сперматозоид выделяет антифертилизин – происходит приклеивание. В это время акрозин разрушает оболочки, выделяются ферменты. У человека сперматозоид проникает по-разному: либо только головка, либо шейка и головка. После контакта сперматозоида и яйцеклетки у моноспермных в течение 1-3 минут происходит кортикальная реакция – образуется оболочка оплодотворения. Если несколько сперматозоидов – гибель клетки. Ядро сперматозоида набухает, разрыхляется, образуется мужской пронуклеус. Ядро яйцеклетки превращается в женский пронуклеус. Идет репликация ДНК. Пронуклеусы идут к центру, ядерные оболочки исчезают, происходит слияние пронуклеусов (кариогамия), образуется зигота(2n4c). Через сутки начинается дробление. Возможно развитие эмбриона без участия мужской гаметы (механическое, тепловое, химическое воздействие) – партеногенез. Гиногенез – развитие из яйцеклетки. При гиногенезе сперматозоид проникает и погибает (только женские организмы, т.к. только женский геном). Андрогенез – развитие из сперматозоида. При нм ядро яйцеклетки погибает (только мужской геном). Очень быстро такой геном перерождается в злокачественную опухоль хорионэпителиому. Типы определения пола. - прогамный. Пол будущего организма определяется в ходе гаметогенеза у родительских особей. сингамный. Пол будущего организма определяется в момент слияния половых клеток. - эпигамный. Пол будущего организма определяется в процессе онтогенеза. У человека имеет место переопределение пола (при патологии) – хотя истинного нет Партеногенез- развитие без оплодотворения. В случае естественного партеногенеза развитие идет на основе цитоплазмы и пронуклеуса яйцеклетки. Естественный партеногенез- явление редкое, обнаружен у пчел, ос, ряда чешуекрылых. Искусственный партеногенез возможен, по-видимому, у всех животных. На тутовом шелкопряде было показано, что с помощью искусственного партеногенеза можно регулировать соотношение мужского и женского пола в популяции. В активированных яйцах используется информация только женского пронуклеуса - гиногенез. При искусственном партеногенезе можно удалить женский пронуклеус, тогда развитие осуществится за счет мужских пронуклеусов - андрогенез 33.Предмет, задачи, методы генетики. История развития генетики. Роль отечественных ученых (Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. Серебровский, С. С. Четвериков) в развитии генетики. Генетика человека – основа медицинской генетики. Человек – удобный генетический объект. У человека лучше, чем у других видов изучены биохимические, иммунологические, физиологические и другие реакции, а эти признаки детерминированы генами. 98-99% заболеваний возникают в результате поражения генетического материала. 1-2% - травмы и ожоги. Генетика человека – наука о наследственно обусловленных различиях людей и о нарушениях генетического материала. 40-50 из 1000 детей с наследственной или врожденной патологией в РФ. 40%смертности, инвалидности из-за наследственных заболеваний. 30-40 коек в больницах – дети с врожденной или наследственной патологией. Более половины таких детей погибают после рождения или получают хронические заболевания, остальные постоянно нуждаются в наблюдении врачей. 11-16% больных в педиатрических отделениях имеют генетические заболевания. Наследственные заболевания лечатся. 8,5% детей умирают от заболеваний, связанных с генными мутациями. 2,5% умирают от хромосомных (т.к. их мало рождается). 31% умирают от «отягощенности наследственных признаков». 42% умирают от наследственных заболеваний. 17% - от неизвестной патологии. Большой процент больных наследственными патологиями в гематологических клиниках (до 40%) 16% - в детской нефрологии. 50% - детская слепота и инвалидность. 50% - нарушения слуха и инвалидность наследование гипертонии у 60%(мультифакториальные, моногенные). В РФ созданы генетические центры(90). В США их – 6, и они очень специализированы. Там проводят биохимические исследования. Тяжелые формы наследственной патологии – 1-2% 1966 год – американский ученый Майкьюсик выявил 1487 наследственных признаков. 2005 год – 6678 Из них – аутосомно-доминантных – 4458 Аутосомно-рецессивных – 1730 Х-сцепленных – 421 У-сцепленных – 19 Митохондриальных – 66. Составлен каталог наследственных признаков человека, который постоянно пополняется. Среди Х-сцепленных – ломкость Х хромосомы (снижение умственных способностей). Синтез митохондриальных белков под двойным контролем. Нарушается ДНК в митохондрии, нарушается синтез АТФ – сердечно-сосудистые заболевания. Митохондриальные = материнские болезни. Большое значение имеют болезни пероксисом (образованы округлым телами с простой мембраной, в которых есть кристаллический белок Д=0,3-0,1 мкм, возникают из ЭПР). Они ферментативно катализируют расщепление перекиси кислорода на воду и кислород под действием фермента – каталазы. Наследственные нарушения пероксисомного окисления лежат в основе заболеваний ЦНС, поражения органов зрения, печени, аномалии скелета. Известно 11 таких заболеваний. Особая группа болезней – лизосомальные болезни накопления – 15 заболеваний. Накопление токсичных продуктов в клетке. Число наследственных заболеваний возрастает, т.к. окружающая среда ухудшается, улучшается диагностика, происходит выхаживание больных детей, появляются чужеродные токсические химические соединения, происходит рост знаний. В медицинском ВУЗе существуют обязательные программы медицинской генетики. 34.Понятия: генотип, фенотип, признак. аллельные и неаллельные гены, гомозиготные и гетерозиготные организмы, понятие гемизиготности. Признак - единица морфологической, физиологической, биохимической, иммунологической, клинической и любой другой дискретности организмов (клеток), т.е. отдельное качество или свойство, по которому они отличаются друг от друга. Генотип — это генетическая конституция организма, представляющая собой совокупность всех наследственных задатков его клеток, заключенных в их хромосомном наборе — кариотипе. Генотип (от ген и тип), совокупность всех генов, локализованных в хромосомах данного организма. Фенотип (Phenotype) — присущая индивидууму совокупность всех признаков и свойств, которые сформировались в процессе его индивидуального развития. Фенотип - совокупность всех признаков организма, сформировавшаяся во взаимодействии генотипа с окружающей средой. Гомозиготность, состояние наследственного аппарата организма, при котором гомологичные хромосомы имеют одну и ту же форму данного гена. Гетерозиготность, присущее всякому гибридному организму состояние, при котором его гомологичные хромосомы несут разные формы (аллели) того или иного гена. Гемизиготность (от греч hemi- — полу- и zygotós — соединённый вместе), состояние, связанное с тем, что у организма один или несколько генов не парные, т. е. не имеют аллельных партнёров. (В сцепленном с полом наследовании, Хr или ХR — r – дальтонзим) 35.Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Моногибридное скрещивание — скрещивание форм, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков. 1 закон Менделя: при скрещивании двух гомозиготных организмов, различающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков в первом поколении наблюдается единообразие по генотипу и по фенотипу. (фиброматоз десен — А, здоровые десны — а, ребенок в любом случае болен) 2 закон менделя: при скрещивании 2х гетерозиготных организмов, различающихся по одной паре альтернативных признаков (гибриды F1) в их потомстве (гибриды F2) наблюдает расщепление по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1 Полное доминирование — явление, при котором один из аллельных генов имеет преобладающее значение и проявляется как в гетерозиготном, так и в гомозиготном состоянии. 36.Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования генов и его цитологические основы. Общая формула расщепления при независимом наследовании. Дигибридное скрещивание - скрещивание форм, различающихся по двум парам изучаемых признаков Полигибридное скрещивание - скрещивание форм, отличающихся по многим признакам. Закон независимого наследования признаков: При скрещивании гомозиготных особей, которые отличаются двумя и большим количеством пар альтернативных признаков, во втором гибридном поколении (при инбридинге гибридов 1 поколения) фиксируют независимое наследование по каждой паре признаков и появляются особи, с новыми сочетаниями признаков, не свойственных родительским и прародительским формам (закон независимого распределения, или III закон Менделя) (Карие глаза — B, голубые — b, правша — A, левша — a). Расщепление в отношении (3:1)n , а по фенотипу 9:3:3:1. Задача в альбоме. Очевидно, этому закону должны подчиняться в первую очередь неаллельные гены, располагающиеся в разных (негомологичных) хромосомах. В таком случае независимый характер наследования признаков объясняется закономерностями поведения негомологичных хромосом в мейозе. Названные хромосомы образуют со своими гомологами разные пары, или биваленты, которые в метафазе I мейоза случайно выстраиваются в плоскости экватора веретена деления. Затем в анафазе I мейоза гомологи каждой пары расходятся к разным полюсам веретена независимо от других пар. В результате у каждого из полюсов возникают случайные сочетания отцовских и материнских хромосом в гаплоидном наборе (см. рис. 3.75). Следовательно, различные гаметы содержат разные комбинации отцовских и материнских аллелей неал-лельных генов. Разнообразие типов гамет, образуемых организмом, определяется степенью его гетерозиготности и выражается формулой 2n, где n — число локусов в гетерозиготном состоянии. В связи с этим дигетерозиготные гибриды F1 образуют четыре типа гамет с одинаковой вероятностью. Реализация всех возможных встреч этих гамет при оплодотворении приводит к появлению в F2 четырех фенотипических групп потомков в соотношении 9:3:3:1. Анализ потомков F2 по каждой паре альтернативных признаков в отдельности выявляет расщепление в соотношении 3:1. 37.Множественные аллели. Наследование групп крови человека системы АВО. Множественный аллелизм — различные состояния (три и более) одного и того же локуса хромосом, возникшие в результате мутаций. Присутствие в генофонде вида одновременно различных аллелей гена называют множественным аллелизмом. Примером этому служат разные варианты окраски глаз у плодовой мухи: белая, вишневая, красная, абрикосовая, эозиновая,— обусловленные различными аллелями соответствующего гена. У человека, как и у других представителей органического мира, множественный аллелизм свойствен многим генам. Так, три аллеля гена I определяют групповую принадлежность крови по системе АВ0 (IA, IB, I0). Два аллеля имеет ген, обусловливающий резус-принадлежность. Более ста аллелей насчитывают гены α- и β-полипептидов гемоглобина. Причиной множественного аллелизма являются случайные изменения структуры гена (мутации), сохраняемые в процессе естественного отбора в генофонде популяции. Многообразие аллелей, рекомбинирующихся при половом размножении, определяет степень генотипического разнообразия среди представителей данного вида, что имеет большое эволюционное значение, повышая жизнеспособность популяций в меняющихся условиях их существования. Кроме эволюционного и экологического значения аллельное состояние генов оказывает большое влияние на функционирование генетического материала. В диплоидных соматических клетках эукариотических организмов большинство генов представлено двумя аллелями, которые совместно влияют на формирование признаков. Задачи в альбоме. 38.Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, модифицирующее действие. Комплементарность — такой тип взаимодействия, когда 2 неаллельных гена, попадая в генотип в доминирующем состоянии, совместно определяют появление нового признака, который каждый из них по отдельности не детерминирует.(R- розовидный гребень, P – гороховидный, rp – листовидный, RP – ореховидный) Если присутствует один из пары – проявляется он. Примером служат группы крови у человека. Комплементарность может быть доминантная и рецессивная. Для того чтобы человек имел нормальный слух, необходимо чтобы работали, согласовано многие гены, и доминантные и рецессивные. Если, хотя бы по одному гену он будет гомозиготен по рецессиву – слух будет ослаблен. Эпистаз — маскирование генов одной аллельной пары генами другой. Эпистаз (от греч. epi - над + stasis -- препятствие) -- взаимодействие неаллельных генов, при котором наблюдается подавление проявления одного гена действием другого, неаллелъного гена. Ген, подавляющий фенотипические проявления другого, называется эпистатичным; ген, чья активность изменена или подавлена, называется гипостатичным. Это обусловлено тем, что ферменты катализируют разные процессы клетки, Когда на одном метаболическом пути действуют несколько генов. Действие их должно быть согласовано во времени. Механизм: если В выключится, он замаскирует действие С В  одних случаях развитие признака при наличии двух неаллельных генов в доминантном состоянии рассматривают как комплементарное взаимодействие, в других — неразвитие признака, определяемого одним из генов при отсутствии другого гена в доминантном состоянии, расценивают как рецессивный эпистаз; если же признак развивается при отсутствии доминантного аллеля неаллельного гена, а в его присутствии не развивается, говорят о доминантном эпистазе. Полимерия — явление, когда различные неаллельные гены могут оказывать однозначное действие на один и тот же признак, усиливая его проявление. Наследование признаков при полимерном взаимодействии генов. В том случае, когда сложный признак определяется несколькими парами генов в генотипе и их взаимодействие сводится к накоплению эффекта действия определенных аллелей этих генов, в потомстве гетерозигот наблюдается разная степень выраженности признака, зависящая от суммарной дозы соответствующих аллелей. Например, степень пигментации кожи у человека, определяемая четырьмя парами генов, колеблется от максимально выраженной у гомозигот по доминантным аллелям во всех четырех парах (Р1Р1Р2Р2Р3Р3Р4Р4) до минимальной у гомозигот по рецессивным аллелям (р1р1р2р2р3р3р4р4) (см. рис. 3.80). При браке двух мулатов, гетерозиготных по всем четырем парам, которые образуют по 24 = 16 типов гамет, получается потомство, 1/256 которого имеет максимальную пигментацию кожи, 1/256 — минимальную, а остальные характеризуются промежуточными показателями экспрессивности этого признака. В разобранном примере доминантные аллели полигенов определяют синтез пигмента, а рецессивные — практически не обеспечивают этого признака. В клетках кожи организмов, гомозиготных по рецессивным аллелям всех генов, содержится минимальное количество гранул пигмента. В некоторых случаях доминантные и рецессивные аллели полигенов могут обеспечивать развитие разных вариантов признаков. Например, у растения пастушьей сумки два гена одинаково влияют на определение формы стручочка. Их доминантные аллели образуют одну, а рецессивные — другую форму стручочков. При скрещивании двух дигетерозигот по этим генам (рис. 6.16) в потомстве наблюдается расщепление 15:1, где 15/16 потомков имеют от 1 до 4 доминантных аллелей, а 1/16, не имеет доминантных аллелей в генотипе. Если гены располагаются, каждый в своем отдельном локусе, но их взаимодействие проявляется в одном и том же направлении – это полигены. Один ген проявляет признак незначительно. Полигены дополняют друг друга и оказывают мощное действие – возникает полигенная система – т.е. система является результатом действия одинаково направленных генов. Гены подвергаются значительному влиянию главных генов, которых более 50. полигенных систем известно множество. При сахарном диабете наблюдается умственная отсталость. Рост, уровень интеллекта - определяются полигенными системами Модифицирующее действие. Гены модификаторы сами по себе не определяют какой- то признак, но могут усиливать или ослаблять действие основных генов, вызывая таким образом изменение фенотипа. В качестве примера обычно приводится наследование пегости у собак и лошадей. Числового расщепления никогда не даётся, так как характер наследования больше напоминает полигенное наследование количественных признаков. 1919 год Бриджес ввел термин ген-модификатор. Теоретически любой ген может взаимодействовать с другими генами, а значит, и проявлять модифицирующее действие, но некоторые гены – модификаторы в большей степени. Они часто не имеют собственного признака, но способны усиливать или ослаблять проявление признака, контролируемого другим геном. В формировании признака кроме основных генов проявляют свое действие и модифицирующие гены. Брахидактилия – может быть резкая или незначительная. Помимо основного гена, есть еще модификатор, который усиливает эффект. Окраска млекопитающих – белая, черная + модификаторы. 39.Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов. Группы сцепления. Кроссинговер как механизм, определяющий нарушения сцепления генов. |