1. Биология наука о живых системах, закономерностях и механизмах их возникновения, существования и развития. Предмет биологии. Биологические науки, их задачи, объекты изучения. Значение биологии как базисной дисциплины в подготовке врача

Скачать 4.99 Mb. Скачать 4.99 Mb.

|

|

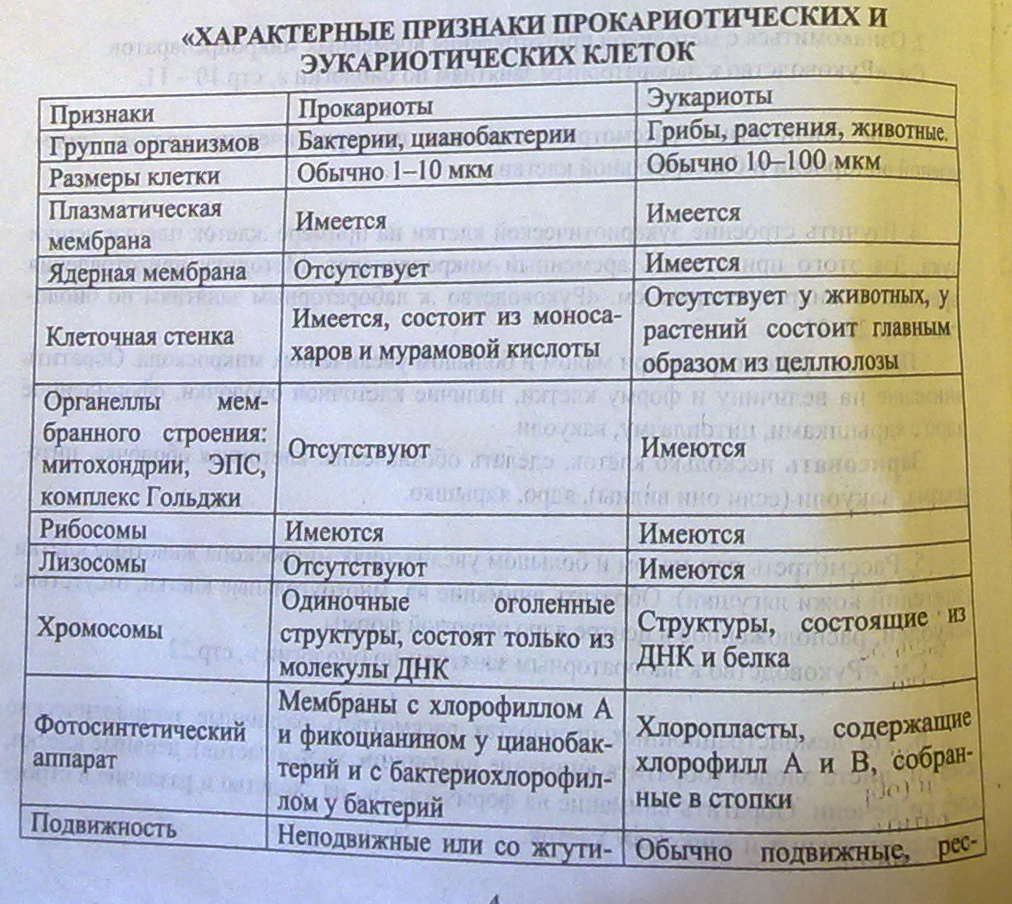

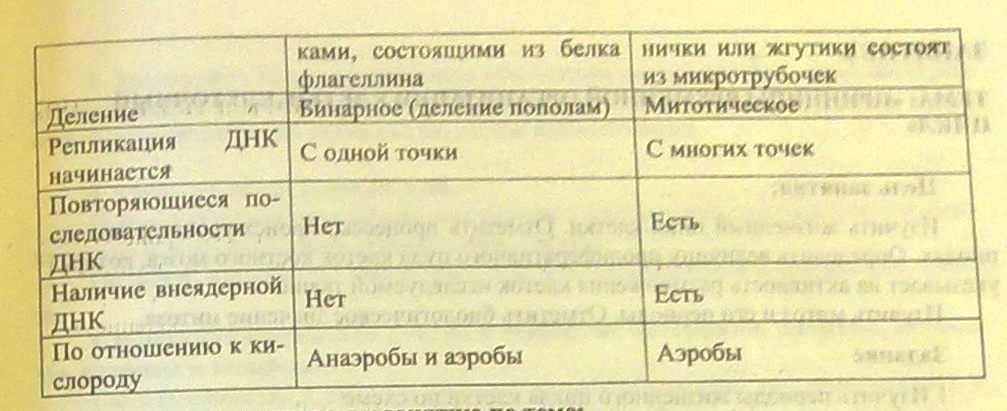

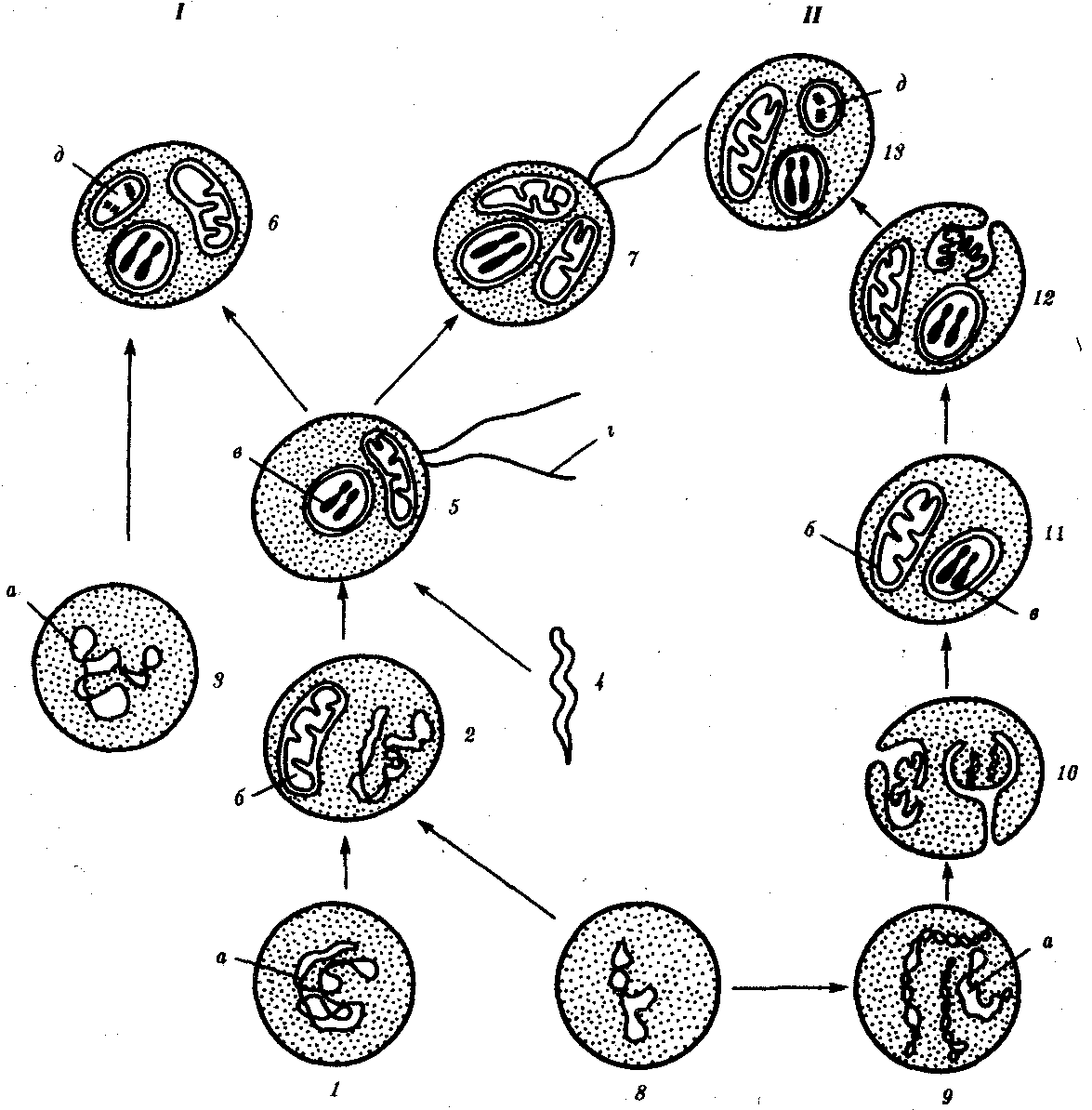

1.Биология – наука о живых системах, закономерностях и механизмах их возникновения, существования и развития. Предмет биологии. Биологические науки, их задачи, объекты изучения. Значение биологии как базисной дисциплины в подготовке врача. Термин «биология» введен Ж.Б.Ламарком и Тревиранусом в 1802 году (bios-хизнь). Биология – наука о жизни, о формах живого, о закономерностях существования и развития органического мира. Объект исследования биологии – живые организмы. Изучаются строение, функции, связи с другими организмами и окружающей средой (в т. ч. неживой природой). Открытия в биологии конца ХХ века сравнимы с открытиями космоса. Современная биологическая наука образует сложную систему биологических направлений. Есть разные классификации биологических наук. Палеонтология – наука о вымерших животных и растениях. Неонтология – изучает ныне живущих организмов. Классификация по объекту исследования. -зоология: протозоология – учение о простейших организмах гельминтология – о паразитических червях арахнология – о паукообразных энтомология – о насекомых Зоология изучает строение, происхождение, развитие, образ жизни животных. -ботаника – изучает строение, происхождение, развитие и функции растений (лекарственные и ядовитые растения) -гидробиология – наука о водных объектах -вирусология – наука о вирусах -микробиология – наука о микроорганизмах. Классификация по свойствам живого. Морфология – изучает форму, строение организма (анатомия, гистология) Физиология – изучает процессы, протекающие в живом организме и обмен веществ между организмом и окружающей средой (нормальная физиология, патологическая физиология) Экология – изучает взаимодействия между организмом и окружающей средой (гигиена с экологией, биология с экологией) Этология – наука о поведении животных, человека (у человека детерминировано поведение) Биология клетки – цитология Биология развития – закономерности развития (ранее – эмбриология) Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости (кафедра неврологии) Геронтология – учение о старении организма и борьбе за долголетие Гериатрия – наука об обмене веществ, протекающем в стареющем организме Антропология – наука о закономерностях происхождения человека, человеческих рас Эволюционное учение – изучает закономерности исторического развития. Далее происходит более мелкое деление групп. Существуют смежные дисциплины. Биохимия – классическая наука о химических реакциях, которые протекают в живых клетках, обеспечивают рост, жизнедеятельность и размножение организмов. Биохимии принадлежит открытие ферментов и их роли. Биофизика – изучает живые объекты, используя оригинальные физические методы и концепции. Молекулярная биология (50-е годы ХХ века) – совокупность биохимии, биофизики, классической генетики и биологии. Привела к открытию генетического кода и биосинтеза белка. Биоорганическая химия – использует приемы и методы органической химии, используется для определения структуры и функций в клетке и их взаимной влиянии. Разработка новых лекарственных средств. Физико-химическая биология – конец ХХ века – союз биофизики, биохимии, биоорганической химии, молекулярной биологии. Биоинженерия генная – создание нового организма с заранее заданными свойствами. В настоящее время можно выделить, создать ген или группу генов с интересующим признаком, происходит вживление в другой организм (ген инсулина человека встроен в кишечную палочку). Геномика – компьютерный анализ генома (в том числе и генома человека) и медицинские приложения (так называемая – медицинская геномика). Используется геномная диагностика, выявляющая предрасположенность к каким – либо заболеваниям человека. Протеомика – связь между наследственным материалом и проявлением признаков. Биология взаимодействует практически со всеми науками и используется в технике (биотехнологические приемы, промышленный микробиологический синтез, сыроварение и др.) Главным объектом внимания и профессиональной деятельности врача является человек, представляющий неотъемлемую часть природы. В силу этого в настоящем учебнике значительное место занимает описание процессов и механизмов, свойственных всем живым организмам. Вместе с тем авторы старались подобрать такие примеры, которые раскрывают действие этих механизмов в организме человека, популяции людей, антропобиогеоценозах. Известно, что отличительной чертой природы людей является наличие социальной составляющей, что проявляется в определенной специфике некоторых важных сторон их развития и жизнедеятельности. Вытекающие из указанной специфики особенности, наиболее заметно проявляющиеся в структуре онтогенеза, особенно постнатального (наличие только у людей периода отрочества и юности, отчетливо представленный период старости), на уровне генетико-популяционных процессов (доминирующая роль социальных факторов в определении состава популяций в сравнении с климатогеографическими), в биогеоценозах и биосфере (целенаправленное преобразование природы, очеловечивание среды жизни), также находят отражение в учебнике. Вопросы наследственности и изменчивости, индивидуального развития (включая старение и факторы регуляции продолжительности жизни), экологии (включая паразитизм), учение о биосфере и ноосфере рассмотрены в свете задач высшего медицинского образования. Проблемы эволюции освещены с позиций популяционной биологии, а филогенез — с позиций, раскрывающих естественноисторические предпосылки определенных пороков развития. Избранный подход способствует формированию у студентов генетического, онтогенетического и экологического образа мышления, совершенно необходимого современному врачу, который связывает здоровье своих пациентов с сочетанным действием трех главных факторов: наследственности, среды жизни и образа жизни. В соответствии с магистральными направлениями и «зонами прорыва» современной биомедицины наибольшие дополнения и изменения в настоящем издании относятся к разделам генетики, онтогенеза, популяционной биологии человека, антропогенеза. Для уяснения содержания биологических основ жизнедеятельности и развития человека в их наиболее полном объеме материал излагается соответственно всеобщим уровням организации жизни: молекулярно-генетическому, клеточному, организменному, популяционно-видовому, экосистемному. Наличие перечисленных уровней отражает структуру и необходимые условия процесса исторического развития, в связи с чем присущие им закономерности проявляют себя более или менее типичным образом во всех без исключения живых формах, включая человека. Велика роль курса биологии не только в естественнонаучной, но и в мировоззренческой подготовке врача. Предлагаемый материал учит разумному и осознанно внимательному отношению к окружающей природе, себе самому и окружающим как части этой природы, способствует выработке критической оценки последствий воздействия человека на среду обитания. Биологические знания воспитывают бережное и уважительное отношение к детям и лицам преклонного возраста. Открывшаяся на рубеже веков в связи с развитием геномики возможность активно и фактически произвольно изменять генетическую конституцию людей неизмеримо увеличивает ответственность врача, требуя от него неукоснительного следования этическим нормам, гарантирующим соблюдение интересов пациента. Это важнейшее обстоятельство также находит отражение в учебнике. 2.Человек как объект биологии. Значение биологического и социального наследства человека для медицины. На планете среди других существ люди занимают особое место, т.к. они приобрели социальную сущность. Это значит, что уже не биологические механизмы, а общественное производство, труд обеспечивают выживание, всесветное расселение, благополучие человека. Но социальность не противопоставляет людей всем остальным. Человечество подчиняется законам общественного, а не биологического развития. Человечество составляет своеобразный, но неотъемлемый компонент биосферы. Благодаря животному происхождению ж/д. человеческого организма основывается на фундаментальных биологических механизмах, которые составляют его биологическое наследство. Биологическое наследство играет роль в патологии человека. Патолог Давыдовский писал, что естественность и законность болезней вытекают из основных свойств жизни, а именно из универсального и важнейшего свойства организмов - приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. По его мнению, полнота такого приспособления и есть полнота здоровья. Человек сочетает в себе биологическое и социальное. Особенностью человеческого биологического является то, что оно проявляется в условиях определяющего действия законов общественного развития. Биологические процессы с необходимостью совершаются в организме человека и им принадлежит фундаментальная роль в определении важнейших сторон ж/д и развития. 3.Развитие представлений о сущности жизни. Определение жизни с позиций системного подхода. Свойства живого. Все живые организмы избирательно относятся к окружающей среде. Состав химических элементов живых систем отличаются от химических элементов земной коры. В земной коре O,Si,Al,Na,Fe,K,в живых организмах H,O,C,N. Всех других элементов менее 1%. В любом живом организме можно найти все элементы окружающей среды, правда, в разном количестве. Однако это не означает, что они необходимы. Необходимы 20 химических элементов – тех, без которых живая система обойтись не может. В зависимости от окружающей среды и обмена веществ набор этих веществ разный. Некоторые химические элементы входят в состав всех живых организмов (универсальные химические элементы) H,C,N,O.Na,Mg,P,S,Ca,K,Cl,Fe,Cu,Mn,Zn,B,V,Si,Co,Mo. Кремнийвходит в состав мукополисахаридов соединительной ткани. В состав живых организмов входят 4 элемента, которые удивительно подошли для выполнения функций живого: О, С, Н, N. Они обладают общим свойством: они легко образуют ковалентные связи посредством спаривания электронов. Атомы С обладают свойством: могут соединяться в длинные цепи и кольца, с которыми могут связываться другие химические элементы. Соединений С очень много. Ближе всего к углероду кремний, но С образует СО2, который широко распространен в природе и доступен всем, а оксид кремния - элемент песка (нерастворим). Любой живой организм на 90% состоит из 6 химических элементов – С, О, Н, Р,N,S – биоэлементы (биогенные элементы). Все живые организмы используют общие материалы для жизнедеятельности. Используются около 120 Это продукты химической эволюции (органические соединения живых систем и компоненты неживой материи). Жизнь по своей природе материальна, но не любая материя является живой. Жизнь – особая форма материи. Живым организмам присущи специфические функции, свойства и закономерности. Свойства живой материи жизнь – это макромолекулярная открытая система, которой свойственны иерархическая организация, способность к самовоспроизведению, самосохранению и саморегуляции, обмен веществ, тонко регулируемый поток энергии. Согласно данному определению жизнь представляет собой ядро упорядоченности, распространяющееся в менее упорядоченной Вселенной. Жизнь существует в форме открытых систем. Это означает, что любая живая форма не замкнута только на себе, но постоянно обменивается с окружающей средой веществом, энергией и информацией Свойства живого: Самообновление, которое связано с постоянным обменом веществ и энергии, и в основе которого лежит особенность хранить и использовать биологическую информацию в виде уникальных информационных молекул: белков и нуклеиновых кислот. самовоспроизведение. Обеспечивает преемственность между сменяющимися генерациями биологических систем. саморегуляция. Базируется на совокупности потоков вещества, энергии и информации через живой организм; раздражимость. Связана с передачей информации извне в любую биологическую систему и отражает реакцию этой системы на внешний раздражитель. поддержание гомеостаза — относительного динамического постоянства внутренней среды организма, физико-химических параметров существования системы; структурная организация — определенная упорядоченность, стройность живой системы. Обнаруживается при исследовании не только отдельных живых организмом, но и их совокупностей в связи с окружающей средой — биогеоценозов; адаптация— способность живого организма постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям существования в окружающей среде. В ее основе лежат раздражимость и характерные для нее адекватные ответные реакции; репродукция (воспроизведение). Так как жизнь существует в виде отдельных (дискретных) живых системы (например, клеток), а существование каждой такой системы строго ограничено во времени, поддержание жизни на Земле связано с репродукцией живых систем. На молекулярном уровне воспроизведение осуществляется благодаря матричному синтезу, новые молекулы образуются по программе, заложенной в структуре (матрице) ранее существовавших молекул; наследственность. Обеспечивает преемственность между поколениями организмов (на основе потоков информации). Тесно связана с ауторепродукцией жизни на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях. Благодаря наследственности из поколения в поколение передаются признаки, которые обеспечивают приспособление к среде обитания; изменчивость — свойство, противоположное наследственности. За счет изменчивости живая система приобретает признаки, ранее ей несвойственные. В первую очередь изменчивость связана с ошибками при репродукции: изменения в структуре нуклеиновых кислот приводят к появлению новой наследственной информации. Появляются новые признаки и свойства. Если они полезны для организма в данной среде обитания, то они подхватываются и закрепляются естественным отбором. Создаются новые формы и виды. Таким образом, изменчивость создает предпосылки для видообразования и эволюции; индивидуальное развитие (процесс онтогенеза) — воплощение исходной генетической информации, заложенной в структуре молекул ДНК (т. е. в генотипе), в рабочие структуры организма. В ходе этого процесса проявляется такое свойство, как способность к росту, что выражается в увеличении массы тела и его размеров. Этот процесс базируется на репродукции молекул, размножении, росте и дифференцировке клеток и других структур и др.; филогенетическое развитие (закономерности его установлены Ч. Р. Дарвином). Базируется на прогрессивном размножении, наследственности, борьбе за существование и отборе. дискретность (прерывистость) и в то же время целостность. Жизнь представлена совокупностью отдельных организмов, или особей. Каждый организм, в свою очередь, также дискретен, поскольку состоит из совокупности органов, тканей и клеток. Каждая клетка состоит из органелл, но в то же время автономна. Наследственная информация осуществляется генами, но ни один ген в отдельности не может определять развитие того или иного признака. Гомеостаз - поддержание постоянства внутренней среды организма в непрерывно меняющихся условиях внешней среды. Обмен веществ присущ всем живым организмам, поэтому это свойство легко легло в основу экологического определения жизни. Онзагер, Морровитц Жизнь есть свойство материи, приводящее к сопряженной циркуляции биоэлементов в водной среде, движимая, в конечном счете, энергией солнечного излучения по пути увеличения сложности. Любое утверждение можно проверить. Экологическая, эволюционная формулировка основана на сумме всевозможных действий, производимых продуцентами, консументами и редуцентами. Все живые организмы зависят от окружающей среды. Через каждый организм идут потоки веществ и энергии. С помощью обмена веществ происходит поддержание упорядоченности и сохранение постоянства состава и воспроизведения любой структуры. В течение жизни происходит физиологическая регенерация (самовозобновляемость клеток). Обмен веществ с точки зрения химии – совокупность большого количества сравнительно простых химических реакций: окисление, восстановление, ацетилирование и др. каждая реакция обмена может быть воспроизведена в лаборатории. В живых системах многие индивидуальные реакции, составляющие обмен веществ, строго согласованы во времени и месте. Они направлены на сохранение и воспроизведение всей живой системы в целом. Обмен веществ направлен на поддержание существования организма в определенных условиях внешней среды. 1878г Ф.Энгельс «Диалектика природы» Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является обмен веществ с окружающей их внешней средой, причем с прекращением обмена прекращается и жизни, что приводит к разложению белка. 1868 – открыты нуклеиновые кислоты 1953 –открыта биологическая роль нуклеиновых кислот Бернал, Перре Жизнь есть способная к самовоспроизведению открытая система органических реакций, катализируемых ступенчато и изотермическим образом сложными и специфическими катализаторами, которые сами продуцируются системой. 4.Происхождение жизни: гипотеза панспермии и абиогенного происхождения жизни. Главные этапы возникновения и развития жизни. Существуют две главные гипотезы, по-разному объясняющие появление жизни на Земле. Согласно гипотезе панспермии, жизнь занесена из космоса либо в виде спор микроорганизмов, либо путем намеренного «заселения» планеты разумными пришельцами из других миров. Прямых свидетельств в пользу космического происхождения жизни нет. Космос, однако, наряду с вулканами мог быть источником низкомолекулярных органических соединений, раствор которых послужил средой для развития жизни. Современной наукой возраст Земли оценивается в 4,5—4,6 млрд. лет. Появление на планете первых водоемов, с которыми связывают зарождение жизни, отстоит от настоящего времени на 3,8—4 млрд. лет. Полагают, что около 3,8 млрд. лет назад жизнь могла стать определяющим фактором планетарного круговорота углерода. В породах вблизи местечка Фиг-Три (Южная Африка), имеющих возраст более 3,5 млрд. лет, обнаружены бесспорные следы жизнедеятельности микроорганизмов. Таким образом, процесс образования примитивных живых существ шел относительно быстро. Ускорению процесса могло способствовать то, что простейшие органические вещества были из нескольких источников: абиогенно образующиеся в первичной атмосфере и в то же время поступающие с оседающей на поверхность планеты космической и вулканической пылью. Подсчитано, что Земля, проходя через пылевое облако в течение 1 млрд. лет, могла получить с космической пылью 10 млрд. т органического материала. Это всего в 300 раз меньше суммарной биомассы современных наземных организмов (3 • 1012 т). Вулкан за одно извержение выбрасывает до 1000 т органических веществ. Согласно второй гипотезе, жизнь возникла на Земле, когда сложилась благоприятная совокупность физических и химических условий, сделавших возможным абиогенное образование органических веществ из неорганических. В середине прошлого столетия Л. Пастер окончательно доказал невозможность самозарождения жизни в теперешних условиях. В 20-х годах текущего столетия биохимики А. И. Опарин и Дж. Холдейн предположили, что в условиях, имевших место на планете несколько миллиардов лет назад, образование живого вещества было возможно. К таким условиям они относили наличие атмосферы восстановительного типа, воды, источников энергии (в виде ультрафиолетового (УФ) и космического излучения, теплоты остывающей земной коры, вулканической деятельности, атмосферных электрических явлений, радиоактивного распада), приемлемой температуры, а также отсутствие других живых существ. Главные этапы на пути возникновения и развития жизни, по-видимому, состоят в: 1) образовании атмосферы из газов, которые могли бы служить «сырьем» для синтеза органических веществ (метана, оксида и диоксида углерода, аммиака, сероводорода, цианистых соединений), и паров воды; 2) абиогенном (т.е. происходящем без участия организмов) образовании простых органических веществ, в том числе мономеров биологических полимеров — аминокислот, Сахаров, азотистых оснований, АТФ и других мононуклеотидов; 3) полимеризации мономеров в биологические полимеры, прежде всего белки (полипептиды) и нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды); 4) образовании предбиологических форм сложного химического состава — протобионтов, имеющих некоторые свойства живых существ; 5) возникновении простейших живых форм, имеющих всю совокупность главных свойств жизни,—примитивных клеток; 6) биологической эволюции возникших живых существ. Возможность абиогенного образования органических веществ, включая мономеры биологических полимеров, в условиях, бывших на Земле около 4 млрд. лет назад, доказана опытами химиков. В лабораторных условиях при пропускании электрических разрядов через различные газовые смеси, напоминающие примитивную атмосферу планеты, а также при использовании других источников энергии ученые получали среди продуктов реакций аминокислоты (аланин, глицин, аспарагиновую кислоту), янтарную, уксусную, молочную кислоты, мочевину, азотистые основания (аденин, гуанин), АДФ и АТФ. Низкомолекулярные органические соединения накапливались в водах первичного океана в виде первичного бульона или же адсорбировались на Поверхности глинистых отложений. Последнее повышало концентрацию этих веществ, создавая тем самым лучшие условия для полимеризации. Возможность полимеризации низкомолекулярных соединений с образованием полипептидов и полинуклеотидов (определяющая следующий этап на пути возникновения жизни) непосредственно в первичном бульоне вызывает сомнения по термодинамическим соображениям. Водная среда благоприятствует реакции деполимеризации. Ученые предполагают, что образование полипептидов и полинуклеотидов могло происходить в пленке из низкомолекулярных органических соединений в безводной среде, например на склонах вулканических конусов, покрытых остывающей лавой. Это предположение находит подтверждение в опытах. Выдерживание в течение определенного времени при 130°С сухой смеси аминокислот в сосудах из кусков лавы приводило к образованию полипептидов. Образующиеся описанным образом биополимеры смывались ливневыми потоками в первичный бульон, что защищало их от разрушающего действия УФ-излучения, которое в то время из-за отсутствия в атмосфере планеты озонового слоя было очень жестким. По мере повышения концентрации полипептидов, полинуклеотидов и других органических соединений в первичном бульоне сложились условия для следующего этапа — самопроизвольного возникновения предбиологических форм сложного химического состава, или протобионтов. Предположительно они могли быть представлены коацерватами (А. И. Опарин) или микросферами (С. Фоке). Это коллоидные капли с уплотненным поверхностным слоем, имитирующим мембрану, содержимое которых составляли один или несколько видов биополимеров. Возможность образования в коллоидных растворах структур типа коацерватов или микросфер доказана опытным путем. При определенных условиях коацерваты проявляют некоторые общие свойства живых форм. Они способны до известной степени избирательно поглощать вещества из окружающего раствора. Часть продуктов химических реакций, проходящих в коацерватах с участием поглощаемых веществ, выделяется ими обратно в среду. Происходит процесс, напоминающий обмен веществ. Накапливая вещества, коацерваты увеличивают свой объем (рост). По достижении определенных размеров они распадаются на части, сохраняя при этом некоторые черты исходной химической организации (размножение). Поскольку устойчивость коацерватов различного химического состава различна, среди них происходит отбор. Перечисленные выше свойства ученые усматривают у протобионтов. Протобионты представляются как обособленные от окружающей среды, открытые макромолекулярные системы, возникавшие в первичном бульоне и способные к примитивным формам роста, размножения, обмена веществ и предбиологическому химическому отбору. Предбиологическая эволюция протобионтов осуществлялась в трех главных направлениях. Важное значение имело совершенствование каталитической (ферментной) функции белков. Один из путей, дающих требуемый результат, заключается, по-видимому, в образовании комплексов металлов с органическими молекулами. Так, включение железа в порфириновое кольцо Гемоглобина увеличивает его каталитическую активность в сравнении с активностью самого железа в растворе в 1000 раз. Развивалось такое свойство биологического катализа, как специфичность. Во-вторых, исключительная роль в эволюции протобионтов принадлежит приобретению полинуклеотидами способности к самовоспроизведению, что сделало возможным передачу информации от поколения к поколению, т.е. сохранение ее во времени. В основе этой способности лежит матричный синтез. Механизм матричного синтеза был использован также для переноса информации с полинуклеотидов на полипептиды. Третье главное направление эволюции протобионтов состояло в возникновении мембран. Отграничение от окружающей среды мембраной с избирательной проницаемостью превращает протобионт в устойчивый набор макромолекул, стабилизирует важные параметры обмена веществ на основе специфического катализа. Разделение функций хранения и пространственно-временной передачи информации, с одной стороны (нуклеиновые кислоты), и использование ее для организации специфических структуры и обмена веществ — с другой (белки); появление молекулярного механизма матричного синтеза биополимеров; освоение эффективных систем энергообеспечения жизнедеятельности (АТФ); образование типичной биологической мембраны — все это привело к возникновению живых существ, которые поначалу были представлены примитивными клетками. С момента появления клеток предбиологический химический отбор уступил место биологическому отбору. Дальнейшее развитие жизни шло согласно законам биологической эволюции. Переломным моментом на этом пути было возникновение клеток эукариотического типа, многоклеточных организмов, человека. Наряду с рассмотренными выше, предлагались и другие гипотезы происхождения жизни (см. 3.6.4.1), которые здесь в деталях не рассматриваются. 5.Типы клеточной организации. Строение про- и эукариотических клеток.   В настоящее время установлены 2 вида клеточной организации: прокариоты и эукариоты. Они существенно отличаются друг от друга. К прокариотическим организмам относят бактерии, СЗО и архебактерии (бактерии, выживающие в крайне тяжелых условиях). 0,5-0,3 мкм – размер клетки (см. таблицу в альбоме). Генетическая информация в одной хромосоме – двуцепочечная ДНК, кольцевой формы. Состав хромосом: нет гистоновых белков. Хромосома «голая». Распространены повсеместно. Короткая регенерация, короткое время размножения, быстрый рост, большое биохимическое разнообразие. Эукариотические клетки имеют сильно разветвленные внутриклеточные мембраны. Ядра содержат ядрышки и хромосомы (количество хромосом больше 2). В состав хромосом также входят белки-гистоны, РНК и др. эукариотические клетки способны существовать вместе с другими эукариотическими клетками и являются субъединицами многоклеточного организма. Прокариоты и эукариоты относятся к кислороду по-разному. Большинство прокариот – облигатные анаэробы, реже – факультативные анаэробы, есть и облигатные аэробы. Среди эукариот – единообразие – облигатные аэробы. Прокариоты возникли в период, когда содержание в среде кислорода изменялось, к моменту возникновения эукариот количество его было высоким и стабильным. Между прокариотами и эукариотами прочные эволюционные связи. У них сходные метаболические пути. У прокариот – брожение, у эукариот – гликолиз. Реакции похожи, механизм почти один и тот же. Анаэробное брожение как источник энергии возникло на ранних стадиях эволюции. С появлением кислорода появилась возможность более эффективного процесса окисления – 36 молекул АТФ из 1 молекулы глюкозы – окислительное фосфорилирование. Причем у эукариот оба процесса имеют место. Поэтому КПД – 38АТФ. Наличие обоих процессов имеет большое значение, один процесс может временно компенсировать другой. СЗО осуществляют аэробный фотосинтез. Предполагают, что цианобактерии способствовали накоплению кислорода в первичной атмосфере (около 1,5 млрд. лет назад). 6.Гипотезы происхождения эукариотических клеток (симбиотическая, инвагинационная). Ископаемые останки клеток эукариотического типа обнаружены в породах, возраст которых не превышает 1,0—1,4 млрд. лет. Более позднее возникновение, а также сходство в общих чертах их основных биохимических процессов (самоудвоение ДНК, синтез белка на рибосомах) заставляют думать о том, что эукариотические клетки произошли от предка, имевшего прокариотическое строение. Наиболее популярна в настоящее время симбиотическая гипотеза происхождения эукариотических клеток, согласно которой (рис. 1.4) основой, или клеткой-хозяином, в эволюции клетки эукариотического типа послужил анаэробный прокариот, способный лишь к амебоидному движению. Переход к аэробному дыханию связан с наличием в клетке митохондрии, которые произошли путем изменений симбионтов — аэробных бактерий, проникших в клетку-хозяина и сосуществовавших с ней.  Рис. 1.4. Происхождение эукариотической клетки согласно симбиотической (I) и инвагинационной (II) гипотезам: 1 — анаэробный прокариот (клетка-хозяин), 2 — прокариоты, имеющие митохондрии, 3 — сине-зеленая водоросль (презумптивный хлоропласт), 4 —сиирохетообразная бактерия (презумпгивный жгутик), 5 — примитивный эукариот со жгутиком, 6 — растительная клетка, 7 — животная клетка со жгутиком, 8 — аэробный прокариот (презумптивная митохондрия), 9 — аэробный прокариот (клетка-родоначальница согласно гипотезе II), 10 —инвагинации клеточной оболочки, давшие ядро и митохондрии, 11 — примитивный эукариот 12 — впячивание клеточной оболочки, давшее хлоропласт, 13 — растительная клетка; а—ДНК прокариотической клетки, б — митохондрия, в —ядро эукариотической клетки, г —жгутик, д — хлоропласт Сходное происхождение предполагают для жгутиков, предками которых служили симбионты-бактерии, имевшие жгутик и напоминавшие современных спирохет. Приобретение клеткой жгутиков имело наряду с освоением активного способа движения важное следствие общего порядка. Предполагают, что базальные тельца, которыми снабжены жгутики, могли эволюционировать в центриоли в процессе возникновения механизма митоза. Способность зеленых растений к фотосинтезу обусловлена присутствием в их клетках хлоропластов. Сторонники симбиотической гипотезы считают, что симбионтами клетки-хозяина, давшими начало хлоропластам, послужили прокариотические синезеленые водоросли. Серьезным доводом в пользу симбиотического происхождения митохондрий, центриолей и хлоропластов является то, что перечисленные органеллы имеют собственную ДНК. Вместе с тем белки бациллин и тубулин, из которых состоят жгутики и реснички соответственно современных прокариот и эукариот, имеют различное строение. У бактерий не найдено также структур со свойственной жгутикам, ресничкам, базальным тельцам и центриолям эукариотических клеток комбинацией микротрубочек: «9 + 2» или «9 + 0». Внутриклеточные мембраны гладкой и шероховатой цитоплазматической сети, пластинчатого комплекса, пузырьков и вакуолей рассматривают как производные наружной мембраны ядерной оболочки, которая способна образовывать впячивания. Центральным и трудным для ответа является вопрос о происхождении ядра. Предполагают, что оно также могло образоваться из симбионта-прокариота. Увеличение количества ядерной ДНК, во много раз превышающее в современной эукариотической клетке ее количество в митохондрий или хлоропласте, происходило, по-видимому, постепенно путем перемещения групп генов из геномов симбионтов. Нельзя исключить, однако, что ядерный геном формировался путем наращивания генома клетки-хозяина (без участия симбионтов). Согласно инвагинационной гипотезе, предковой формой эукариотической клетки был аэробный прокариот (рис. 1.4). Внутри такой клетки-хозяина находилось одновременно несколько геномов, первоначально прикреплявшихся к клеточной оболочке. Органеллы, имеющие ДНК, а также ядро, возникли путем впячивания и отшнуровывания участков оболочки с последующей функциональной специализацией в ядро, митохондрий, хлоропласты. В процессе дальнейшей эволюции произошло усложнение ядерного генома, появилась система цитоплазматических мембран. Инвагинационная гипотеза хорошо объясняет наличие в оболочках ядра, митохондрий, хлоропластов, двух мембран. Однако она не может ответить на вопрос, почему биосинтез белка в хлоропластах и митохондриях в деталях соответствует таковому в современных прокариотических клетках, но отличается от биосинтеза белка в цитоплазме эукариотической клетки. История показала, что эволюционные возможности клеток эукариотического типа несравнимо выше, чем прокариотического. Ведущая роль здесь принадлежит ядерному геному эукариот, который во много раз превосходит по размерам геном прокариот. Количество генов у бактерии и в клетке человека, например, соотносится как 1: (100-1000). Важные отличия заключаются в диплоидности эукариотических клеток благодаря наличию в ядрах двух комплектов генов, а также в многократном повторении некоторых генов. Это расширяет масштабы мутационной изменчивости без угрозы резкого снижения жизнеспособности, эволюционно значимым следствием чего является образование резерва наследственной изменчивости. При переходе к эукариотическому типу усложняется механизм регуляции жизнедеятельности клетки, что на уровне генетического материала проявилось в увеличении относительного количества регуляторных генов, замене кольцевых «голых» молекул ДНК прокариот хромосомами, в которых ДНК соединена с белками. В итоге стало возможным считывать биологическую информацию по частям с разных групп генов в разном их сочетании в различных типах клеток и в разное время. В бактериальной клетке, напротив, одновременно считывается до 80—100% информации генома. В клетках взрослого человека в разных его органах транскрибируется от 8—10% (печень, почка) до 44% (головной мозг) информации. Использованию биологической информации частями принадлежит исключительная роль в эволюции многоклеточных организмов, так как именно это позволяет разным группам клеток специализироваться по различным функциональным направлениям. Большое значение при переходе к многоклеточности имело наличие у эукариотических клеток эластичной оболочки, что необходимо для образования устойчивых клеточных комплексов. Среди цитофизиологических особенностей эукариот, увеличивающих их эволюционные возможности, необходимо назвать аэробное дыхание, которое также послужило предпосылкой для развития многоклеточных форм. Интересно, что сами эукариотические клетки появились на Земле после того, как концентрация O2 в атмосфере достигла 1% (точка Пастера). Названная концентрация является необходимым условием аэробного дыхания. В условиях усложнения генетического аппарата эукариот, увеличения суммарного количества ДНК и распределения ее по хромосомам трудно переоценить значение возникновения в эволюции митоза как механизма воспроизведения в поколениях генетически сходных клеток. Появление вследствие эволюционных преобразований митоза такого способа деления клеток, как мейоз, дающего возможность сохранить постоянство хромосом в ряду поколений, наилучшим образом решило проблему размножения многоклеточных организмов. Связанный с мейозом переход к половому размножению усилил эволюционную роль комбинативной изменчивости, способствовал увеличению скорости эволюции. Благодаря отмеченным особенностям за 1 млрд. лет эволюции эукариотический тип клеточной организации дал широкое разнообразие живых форм от одноклеточных простейших до млекопитающих и человека. 7.Иерархические уровни организации жизни. Проявления главных свойств жизни на различных уровнях её организации. |