Анатомия 8. 1. Дать характеристику нервов поясничного сплетения, место их формирования, зоны иннервации

Скачать 63.73 Kb. Скачать 63.73 Kb.

|

|

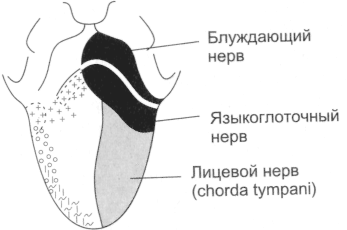

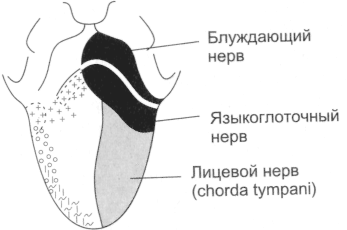

Содержание 1.Дать характеристику нервов поясничного сплетения, место их формирования, зоны иннервации……………………………………………….3 2. Описать десятую пару черепно-мозговых нервов …………………………...5 3 Дать классификацию нейронов по функции, описать чувствительные клетки, указать место их локализации……………………………………………8 4 Охарактеризовать парасимпатический и метасимпатический отделы вегетативной нервной системы………………………………………………….11 5 Вкусовой и обонятельный анализаторы…………………………………….15 Список использованной литературы ……………………………………………25 1. Дать характеристику нервов поясничного сплетения, место их формирования, зоны иннервации Поясничное сплетение формируется передними ветвями трех верхних поясничных и частично передними ветвями XII грудного и IV поясничного спинномозговых нервов. Оно лежит кпереди от поперечных отростков поясничных позвонков в толще большой поясничной мышцы и на передней поверхности квадратной мышцы поясницы. От всех передних ветвей поясничных нервов отходят короткие мышечные ветви, иннервирующие большую и малую поясничные мышцы, квадратную мышцу поясницы и межпоясничные латеральные мышцы поясницы. Наиболее крупными ветвями поясничного сплетения являются бедренный и запирательный нервы. Бедренный нерв - самый крупный нерв поясничного сплетения. Формируется тремя корешками, которые сначала идут вглубь большой поясничной мышцы и соединяются на уровне V поясничного позвонка, образуя ствол бедренного нерва. Направляясь вниз, бедренный нерв располагается в борозде между большой поясничной и подвздошной мышцами. На бедро нерв выходит через мышечную лакуну, где отдает ветви передним мышцам бедра и коже переднемедиальной поверхности бедра. Наиболее длинная ветвь бедренного нерва - подкожный нерв бедра. Последний вместе с бедренной артерией входит в приводящий канал, затем вместе с нисходящей коленной артерией следует по медиальной поверхности голени до стопы. На своем пути иннервирует кожу коленного сустава, надколенника, частично кожу голени и стопы. Запирательный нерв - вторая по величине ветвь поясничного сплетения. Из поясничной области нерв опускается вдоль медиального края большой поясничной мышцы в малый таз, где вместе с одноименными артерией и веной идет через запирательный канал на бедро, отдаст мышечные ветви приводящим мышцам бедра и делится на две конечные ветви: переднюю (иннервирует кожу медиальной поверхности бедра) и заднюю (иннервирует наружную запирательную, большую приводящую мышцы, тазобедренный сустав). Кроме того, от поясничного сплетения отходят более крупные ветви: 1) подвздошно-подчревный нерв - прободает большую поясничную мышцу, проходит позади почки по передней поверхности квадратной мышцы поясницы, иннервирует мышцы и кожу передней стенки живота, часть ягодичной области и бедра; 2) подвздошно-паховый нерв - идет параллельно и ниже подвздошно-подчревного нерва, прободает поперечную мышцу живота и направляется далее между ней и внутренней косой мышцей живота, проходит над пупартовой связкой и выходит под кожу через наружное паховое кольцо, далее он располагается медиально и спереди семенного канатика и разделяется на концевые чувствительные ветви, иннервирует кожу лобка, паховой области, корень полового члена, мошонку (кожу больших половых губ); 3) бедренно-половой нерв - проходит между поперечными отростками поясничных позвонков и большой поясничной мышцей, затем он проходит вниз через толшу этой мышцы и появляется на ее передней поверхности. Здесь он делится на две ветви: половую и бедренную. Первая ветвь иннервирует часть кожи бедра, у мужчин - мышцу, поднимающую яичко, кожу мошонки, и мясистую оболочку; у женщин - круглую маточную связку и кожу больших половых губ. Бедренная ветвь через сосудистую лакуну проходит на бедро, где иннервирует кожу паховой связки и области бедренного канала; 4) латеральный кожный нерв бедра - выходит из-под латерального края большой поясничной мышцы, доходит до передней верхней подвздошной ости. Иннервирует кожу латеральной поверхности бедра до коленного сустава. 2. Описать десятую пару черепно-мозговых нервов X пара черепных нервов – n. vagus – блуждающий нерв. Смешанный, преимущественно парасимпатический. 1) Чувствительные волокна идут от рецепторов внутренних органов и сосудов, от dura mater, meatus acusticus externus к чувствительному ядру – nucleus tractus solitarii. 2) Двигательные (эфферентные) волокна – для попечечно-полосатых мышц глотки, мягкого неба, гортани – от двигательного ядра – nucleus ambiguus. 3) Эфферентные (парасимпатические) волокна – из вегетативного ядра – nucleus dorsalis n. vagi – к мышце сердца (брадикардия), к гладкой мускулатуре сосудов (расширяют). В составе n. vagus идет n. depressor – регулирует кровяное давление. Парасимпатические волокна суживают бронхи, трахею, иннервируют пищевод, желудок, кишечник до colon sigmoideum (усиливают перистальтику), печень, pancreas, почки (секреторные волокна). Выходит из продолговатого мозга. В foramen jugulare образует ganglion inferior. Периферические отростки клеток входят в состав чувствительных ветвей от рецепторов внутренностей и сосудов – meatus acusticus externus. Центральные отростки заканчиваются в nucleus tractus solitarii. X пара – блуждающий нерв (п. vagus), самый длинный из черепно-мозговых, выходит из продолговатого мозга позади языкоглоточного несколькими корешками и покидает череп через яремное отверстие вместе с IX и XI парами. Вблизи отверстия располагаются ганглии блуждающего нерва, дающие начало его чувствительным волокнам. Спустившись по шее в составе ее сосудисто-нервного пучка, нерв располагается в грудной полости вдоль пищевода, причем левый постепенно смещается на переднюю, а правый – на заднюю его поверхность, что связано с поворотом желудка в эмбриогенезе. Пройдя вместе с пищеводом через диафрагму в брюшную полость, левый нерв ветвится на передней поверхности желудка, а правый входит в состав чревного сплетения. Чувствительные волокна блуждающего нерва иннервируют слизистую оболочку глотки, гортани, корня языка, а также твердую оболочку головного мозга и являются дендритами клеток его чувствительных ганглиев. Дендриты клеток оканчиваются в ядре одиночного пучка. Это ядро, как и двойное ядро, является общим для нервов IX и X пар. Двигательные волокна блуждающего нерва отходят от клеток двойного ядра покрышки продолговатого мозга. Волокна принадлежат нерву II жаберной дуги; они иннервируют производные ее мезодермы: мышцы гортани, небных дужек, мягкого неба и глотки. Основную массу волокон блуждающего нерва составляют парасимпатические волокна, берущие начало от клеток заднего ядра блуждающего нерва и иннервирующие внутренности. Ветви: А. Головная часть: r. memningeus – к твердой мозговой оболочке; r. auricularis – к наружному слуховому проходу. Б. Шейная часть: rr. pharyngei → сплетение в глотке с IX парой черепных нервов + truncus sympathicus; n. laryngeus superior: чувствительные ветви для корня языка, двигательные ветви для m. cricothyreoideus anterior (остальные мышцы гортани иннервируются n. laryngeus inferior от n. laryngeus recurrens); rr. cardiaci superiores (для сердца). В. Грудная часть: n. laryngeus recurrens; r. cardiacus inferior (от n. laryngeus recurrens); rr. bronchiales et trachleares – к трахее, бронхам; rr. esophagei – к пищеводу. Г. Брюшная часть: truncus vagalis anterior (вместе с волокнами симпатической нервной системы); truncus vagalis posterior; plexus gastricus anterior; plexus gastricus posterior → rr. celiaci. 3. Дать классификацию нейронов по функции, описать чувствительные клетки, указать место их локализации Структурно-функциональной единицей нервной системы является нейрон (нервная клетка, нейроцит ). Нейрон в своём строении имеет много общих черт с другими клетками биоткани. Однако нервная клетка существенно отличается от иных по своему функциональному назначению. Нейрон выполняет приём, элементарное преобразование и дальнейшую передачу информации другим нейронам. Информация переносится в виде импульсов нервной активности. Имеющих электрохимическую природу. Нейрон состоит из тела и отростков. Отростки, проводящие к телу нервной клетки нервный импульс, получили название дендритов. От тела нейрона нервный импульс, направляется к другой нервной клетке или к рабочей ткани по отростку, который называют аксоном, или нейритом. Нервная клетка динамически поляризована, т.е. способна пропускать нервный импульс только в одном направлении от дендрита через тело клетки к аксону (нейриту). Нейроны в нервной системе, вступая в контакт друг с другом, образуют цепи, по которым передаются (движутся) нервные импульсы. Передача нервного импульса от одного нейрона к другому происходит в местах их контактов и обеспечивается особого рода образованиями, получившими название межнейронных синапсов. Различают синапсы аксиоматические, когда окончания аксона одного нейрона образуют контакты с телом следующего, и аксодендритические, когда аксон вступает в контакт с дендритами другого нейрона. В нервной цепочке различным нейронам присущи разные функции. В связи с этим выделяют три основных типа нейронов по их морфофункциональной характеристике. 1) Чувствительные, рецепторные, или афферентные, нейроны. Тела этих нервных клеток лежат всегда вне головного или спинного мозга, в узлах (ганглиях) периферической нервной системы. Один из отростков, отходящих от тела нервной клетки, следует на периферию к тому или иному органу и заканчивается там тем или иным чувствительным окончанием – рецептором, который способен трансформировать энергию внешнего воздействия (раздражения) в нервный импульс. Второй отросток направляется в ЦНС, спинной мозг или в стволовую часть головного мозга в составе задних корешков спинномозговых нервов или соответствующих черепных нервов. 2) Замыкательный, вставочный, ассоциативный, или кондукторный, нейрон. Этот нейрон осуществляет передачу возбуждения с афферентного (чувствительного) нейрона на эфферентные. Суть этого процесса заключается в передаче полученного афферентным нейроном сигнала эфферентному нейрону для исполнения в виде ответной реакции. 3) Эффективный, эфферентный (двигательный, или секреторный) нейрон. Тела этих нейронов находятся в ЦНС (или на периферии в симпатических, парасимпатических узлах). Аксоны (нейриты) этих клеток продолжаются в виде нервных волокон к рабочим органам (произвольным – скелетным и непроизвольным – гладким мышцам, железам). Эффекторный нейрон. Дендриты и тела. а) А. дендриты у двигательных нейронов, обычного короткие. Б. импульсы от ассоциативных нейронов обычно поступают по многочисленным аксосоматическим синапсам. б) тела двигательных нейронов находятся в передних рогах спинного мозга и в ядрах соответствующих черепно-мозговых нервов (в головном мозге). Аксоны. В первом случае аксон нейрона выходит из спинного мозга в составе его переднего корешка, затем оказывается в составе того или иного смешанного нерва, и наконец, участвует в образовании моторной пластинки на скелетной мышце. Результат: - С помощью трех нейронной рефлекторной дуги (замыкающейся на уровне спинного мозга) реализуется бессознательный двигательный рефлекс на то или иное раздражение сомы (кожных покровов, мышц, скелета). - А благодаря восходящим и нисходящим связям спинного мозга с корой больших полушарий (создающим более сложные дуги), человек может воспринять на уровне создания полученное раздражение и осуществить произвольный двигательный акт. 4. Охарактеризовать парасимпатический, метасимпатический отделы вегетативной нервной системы Вегетативная (автономная) нервная система – часть нервной системы, которая обеспечивает иннервацию внутренних органов и систем, желез внутренней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов и других органов. Она также координирует деятельность всех внутренних органов, регулирует обменные, трофические процессы во всех органах и частях тела человека, поддерживает постоянство внутренней среды. Вегетативная нервная система делится на симпатический, парасимпатический, а так же метасимпатический отделы. Парасимпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы делится на головной и крестцовый отделы. К головному отделу относятся вегетативные ядра и парасимпатические волокна глазодвигательного (III пара), лицевого (VII пара), языкоглоточного (IХ пара) и блуждающего (Х пара) нервов, а также ресничный, крылонёбный, поднижнечелюстной, подъязычный и ушной узлы со своими разветвлениями. В среднем мозге, рядом с двигательным ядром глазодвигательного нерва. Аксоны клеток этого ядра идут в составе III пары черепных нервов в полость глазницы, а затем по глазодвигательному корешку достигают ресничного узла, где и заканчиваются на его клетках. Постганглионарные волокна (отростки нейронов ресничного узла) в составе ресничных нервов доходя; до глазного яблока и интернируют мышцы, которая сужает зрачки, и ресничную мышцу глаза. Парасимпатические преганглионарные волокна, которые идут в состав лицевого нерва, берут начало в верхнем слюноотделительном ядре, отростки которого формируют промежуточный нерв и вмести с лицевым проходят по одноименниму каналу. Затем в виде большого каменистого нерва парасимпатические волокна выходят из канала лицевого нерва через рваное отверстие на основании черепа и вступает в крыловидный канал. Здесь большой каменистый нерв соединяется с симпатическим глубоким каменистым нервом, и они образуют нерв крыловидного канала. Последний после выхода из канала достигает крылонёбного узла, где и заканчивается преганглионарные парасимпатические волокна. Отростки клеток крылонёбного узла в составе соответствующих нервов иннервируют слизистые железы полости носа, решетчатой и клиновидной пазух, мягкого и твердого нёба и слезной железы. Вторая часть преганглионарных парасимпатических волокон промежуточного нерва в составе барабанной струны доходит до язычного нерва и вмести с ним направляются к поднижнечелюстному и подъязычному узлам, где и заканчивается. Постганглионарные волокна вышеперечисленных узлов направляются к нижнечелюстной слюной железе для ее секреторной иннервации. Парасимпатические волокна блуждающего нерва образуются из заднего ядра блуждающего нерва и многочисленных узлов, которые входят в состав органных вегетативных сплетений и отростков клеток, расположенных в ядре и узлах. Аксоны клеток заднего ядра блуждающего нерва, которое лежит в продолговатом мозге, идут в составе ветвей блуждающего нерва. Они доходя до парасимпатических узлов вегетативных сплетений. Такие парасимпатические узлы входят в состав сердечного, пищеводного, кишечного и других висцеральных вегетативных сплетений. В парасимпатических узлах вегетативных сплетений лежат клетки второго нейрона эфферентного пути, а отростки их клеток образуют пучки постганглионарных волокн, которые иннервируют гладкую мускулатуру стенок внутренних органов, железы внутренних органов шеи, груди и живота. Крестцовый отдел парасимпатической части автономной нервной системы образуется крестцовыми парасимпатическими ядрами, которые лежат в промежуточно-латеральном ядре бокового рога серого вещества спинного мозга на уровне II-IV крестцовых сегментов. Отростки клеток этих ядер по передним корешкам присоединяются к спинномозговым нервам и после выхода через тазовые крестцовые отверстия разветвляются и образуют тазовые внутренностные нервы. Последние идут до нижнего подчревного сплетения и в составе его ветвей достигают органов мочеполовой системы, которые лежат в полости малого таза, и части толстой кишки. В стенках органов или около них располагаются прямо-кишечное, предстательное, маточно-влагалищное, моче-пузырное и другие сплетения, которые содержат парасимпатические тазовые узлы, на их клетках и заканчиваются преганглионарные волокна тазовых внутренностных нервов. Постганглионарные парасимпатические волокна тазовых узлов дальше направляются в органах и выполняют парасимпатическую иннервацию гладких мышц и желез. Метасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Под этим термином подразумеваются комплекс микроганглионарных образований, расположенных в стенах внутренних органов, обладающих моторной активностью и обеспечивающих их автономию. Функция нервных узлов заключается в передаче центральных влияний к тканям, и, кроме того, они обеспечивают интеграцию информации, поступающей по местным рефлекторным дугам. Метасимпатические структуры представляют собой самостоятельные образования, способные функционировать при полной децентрализии. Несколько (5-7) из относящихся к ним близлежащих узлов объединяются в единый функциональный модуль, основными единицами которого являются клетки-осцилляторы, обеспечивающие автономию системы, интернейроны, чувствительные клетки. Отдельные функциональные модули составляют сплетение, благодаря которому, например, в кишке организуется перистальтическая волна. Признаки, отличающие метасимпатическую нервную систему от других частей автономной нервной системы: 1. Она иннервирует только внутренние органы, наделённые собственной моторной активностью, в сфере ее ннервации находится гладкая мышца, всасывающий и секретирующий эпителий, локальный кровоток, местные эндокринные элементы, иммунные структуры. 2. Она получает синаптические входы от симпатической и парасимпатической систем и не имеет прямых синаптических контактов с эфферентной частью соматической рефлекторной дуги. 3. Наряду с общим висцеральным афферентным путем она имеет собственное сенсорное звено. 4. Она находится в антагонистических отношений с другими частями нервной системы. 5. Представляя истинно базовую иннервацию, она обладает гораздо большей, чем симпатическая и парасимпатическая нервная система, независимостью от ЦНС. 6. Органы с разрушенными или с выключенными с помощью ганглиоблокаторов метасимпатическими путями утрачивают присущую им способность к координационной ритмической, моторной и другим функциям. 7. Метасимпатическая нервная система имеет собственное медиаторное звено. 5. Вкусовой и обонятельный анализаторы Роль вкусового (химического) анализатора в жизнедеятельности организма изолированно определить трудно, так как адекватный раздражитель для него – пища – является сложным и многокомпонентным раздражителем. В связи с этим возникающее чувство вкуса связано с раздражением не только химических, но и механических, температурных и даже болевых рецепторов слизистой оболочки полости рта, а также обонятельных рецепторов. Вкусовой анализатор определяет формирование вкусовых ощущений, является рефлексогенной зоной. С помощью вкусового анализатора оцениваются различные качества вкусовых ощущений, сила ощущений, которая зависит не только от силы раздражения, но и от функционального состояния организма. Различают сладкий, соленый, кислый и горький вкусы, а также вкус воды, острый и жгучий вкус. Сходным вкусом могут обладать вещества, различные по своей химической структуре. Разного вкуса могут быть оптические изомеры одинаковых химических веществ. Несовпадение между вкусовыми свойствами и химическим строением характерно преимущественно для веществ, обладающих сладким и горьким вкусом. Что касается соленого и кислого вкуса, то он свойствен, как правило, веществам определенного химического состава. Так, ощущение сладкого вызывают полисахариды, дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза), моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза), двухатомные и многоатомные спирты. Сладким вкусом обладают сахарин и другие вещества, используемые как заменители сахара. Ощущение горького вызывают все алкалоиды, а также глюкозиды, пикриновая кислота, эфир и такие вещества, как хинин, морфин, стрихнин, пилокарпин. Ощущение соленого связано с присутствием в растворе анионов хлора, йода и брома, поэтому соленый вкус вызывают хлориды натрия, калия, лития, аммония и магния. Ощущение кислого возникает при раздражении вкусовых рецепторов свободными ионами кислот и кислых солей. Структурно-функциональная характеристика вкусового анализатора. Периферический отдел. Рецепторы вкуса (вкусовые клетки с микроворсинками) – это вторичные рецепторы, они являются элементом вкусовых почек, в состав которых входят также опорные и базальные клетки. Во вкусовых почках обнаружены клетки, содержащие серотонин, и клетки, образующие гистамин. Эти и другие вещества играют определенную роль в формировании чувства вкуса. Отдельные вкусовые почки являются полимодальными образованиями, так как могут воспринимать различные виды вкусовых раздражителей. Вкусовые почки в виде отдельных включений находятся на задней стенке глотки, мягком нёбе, миндалинах, гортани, надгортаннике и входят также в состав вкусовых сосочков языка как органа вкуса. Установлено, что кончик языка и передняя его треть наиболее чувствительны к сладкому, где расположены грибовидные сосочки, боковые поверхности – к кислому и соленому (листовидные сосочки), а корень языка – к горькому (желобоватые сосочки, или вкусовые сосочки, окруженные валом). Проводниковый отдел. Внутрь вкусовой почки входят нервные волокна, которые образуют рецепторно-афферентные синапсы. Вкусовые почки различных областей полости рта получают нервные волокна от разных нервов: вкусовые почки передних двух третей языка – от барабанной струны, входящей в состав лицевого нерва; почки задней трети языка, а также мягкого и твердого нёба, миндалин – от языкоглоточного нерва; вкусовые почки, расположенные в области глотки, надгортанника и гортани, – от верхне-гортанного нерва, являющегося частью блуждающего нерва (рис. 1).  Рис. 1. Схема языка человека, иллюстрирующая его иннервацию различными черепными нервами, и зон восприятия разных вкусовых качеств Эти нервные волокна являются периферическими отростками биполярных нейронов, расположенных в соответствующих чувствительных ганглиях, представляющих первый нейрон проводникового отдела вкусового анализатора. Центральные отростки этих клеток входят в состав одиночного пучка продолговатого мозга, ядра которого представляют второй нейрон. Отсюда нервные волокна в составе медиальной петли подходят к зрительному бугру (третий нейрон). Отростки нейронов таламуса идут в кору больших полушарий (четвертый нейрон). Центральный, или корковый, отдел вкусового анализатора локализуется в нижней части соматосенсорной зоны коры в области представительства языка. Большая часть нейронов этой области мультимодальна, т.е. реагирует не только на вкусовые, но и на температурные, механические и ноцицептивные раздражители. Для вкусовой сенсорной системы характерно то, что каждая вкусовая почка имеет не только афферентные, но и эфферентные нервные волокна, которые подходят к вкусовым клеткам из ЦНС, благодаря чему обеспечивается включение вкусового анализатора в целостную деятельность организма. Механизм вкусового восприятия. Чтобы возникло вкусовое ощущение, раздражающее вещество должно находиться в растворенном состоянии. Сладкое или горькое вкусовое вещество, растворяющееся в слюне до молекул, проникает в поры вкусовых луковиц, вступает во взаимодействие с гликокаликсом и адсорбируется на клеточной мембране микроворсинки, в которую встроены «сладкочувствующие» или «горькочувствующие» рецепторные белки. При воздействии соленых или кислых вкусовых веществ изменяется концентрация электролитов около вкусовой клетки. Во всех случаях повышается проницаемость клеточной мембраны микроворсинок, возникает движение ионов натрия внутрь клетки, происходят деполяризация мембраны и образование рецепторного потенциала, который распространяется и по мембране, и по микротубулярной системе вкусовой клетки к ее основанию. В это время во вкусовой клетке образуется медиатор (ацетилхолин, серотонин, а также, возможно, гормоноподобные вещества белковой природы), который в рецепторно-афферентном синапсе ведет к возникновению генераторного потенциала, а затем потенциала действия во внесинаптических отделах афферентного нервного волокна. При регистрации импульсов в отдельных афферентных волокнах обнаружено, что многие из них отвечают только на определенные вкусовые вещества (сахар, соль, кислота, хинин), т.е. обладают специфичностью, что свидетельствует о связи этих волокон с определенным видом вкусовых рецепторов. Однако в настоящее время установлено также, что в одном и том же нервном волокне при действии вкусового раздражителя различного качества возникают импульсы определенной частоты, продолжительности и рисунка (паттерна), т.е. определенный паттерн нервной активности определяет разные виды вкусовых ощущений. Факторы, влияющие на вкусовое восприятие. 1. Адаптация к одному веществу не исключает сохранения нормальной чувствительности к другому вкусовому веществу. Адаптация к сладкому и соленому развивается быстрее, чем к горькому и кислому. 2. Вкусовое восприятие зависит от функционального состояния организма. Так, в условиях голода или насыщения оно различно: натощак отмечаются повышенная чувствительность к различным вкусовым веществам и высокий уровень мобилизации вкусовых рецепторных элементов (вкусовых сосочков), а после приема пищи вкусовая чувствительность снижается и происходит демобилизация вкусовых воспринимающих структур. Вкусовое восприятие изменяется под влиянием различных видов социальной деятельности. У студентов перед экзаменом значительно уменьшается способность воспринимать различные вкусовые вещества. С возрастом происходит снижение вкусовой чувствительности, снижается и способность к различению отдельных вкусовых веществ. На вкусовое восприятие оказывают влияние различные патологические процессы. Снижают вкусовую чувствительность заболевания полости рта (стоматиты, глосситы), заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, болезни крови и центральной нервной системы. Под воздействием различных факторов возможно расстройство вкусового восприятия. Различают такие виды расстройств: 1) агевзия – потеря; 2) гипогевзия - понижение; 3) гипергевзия - повышение; 4) парагевзия – извращение вкусовой чувствительности; 5) дисгевзия - расстройство тонкого анализа вкусовых веществ; 6) вкусовые галлюцинации, а также вкусовая агнозия, когда человек чувствует, но не узнает вкус этого вещества. С участием обонятельного анализатора осуществляется ориентация в окружающем пространстве и происходит процесс познания внешнего мира. Он оказывает влияние на пищевое поведение, принимает участие в апробации пищи на съедобность, в настройке пищеварительного аппарата на обработку пищи (по механизму условного рефлекса), а также – на оборонительное поведение, помогая избежать опасности благодаря способности различать вредные для организма вещества. Классификация пахучих веществ и запахов. Первая группа пахучих веществ – это ольфактивные вещества, которые раздражают только обонятельные клетки. К ним относятся запах гвоздики, лаванды, аниса, бензола, ксилола и др. Вторая группа – это такие вещества, которые одновременно с обонятельными клетками раздражают свободные окончания тройничных нервов в слизистой оболочке носа. К этой группе относятся запах камфары, эфира, хлороформа и др. Единой и общепринятой классификации запахов не существует. Мы не можем охарактеризовать запах, не называя вещества или предмета, которому они свойственны. Так, мы говорим о запахе камфары, запахе роз, лука, в некоторых случаях обобщаем запахи родственных веществ или предметов, например цветочный запах, фруктовый и т.п. Считают, что возникающее многообразие различных запахов является результатом смешения «первичных запахов». На остроту обоняния влияют многие факторы, в частности голод, который повышает остроту обоняния; беременность, когда возможно не только обострение обонятельной чувствительности, но и ее извращение. Структурно-функциональная характеристика обонятельного анализатора. Периферический отдел обонятельного анализатора – это первично-чувствующие рецепторы, которые являются окончаниями дендрита так называемой нейросекреторной клетки. Верхняя часть дендрита каждой клетки несет 6 – 12 ресничек, а от основания клетки отходит аксон (рис. 2).  Рис. 2. Обонятельный рецептор Реснички, или обонятельные волоски, погружены в жидкую среду – слой слизи, вырабатываемой боуменовыми железами. Наличие обонятельных волосков значительно увеличивает площадь контакта рецептора с молекулами пахучих веществ. Движение волосков обеспечивает активный процесс захвата молекул пахучего вещества и контакта с ним, что лежит в основе целенаправленного восприятия запахов. Рецепторные клетки обонятельного анализатора погружены в обонятельный эпителий, выстилающий полость носа, в котором кроме них имеются опорные клетки, выполняющие механическую функцию и активно участвующие в метаболизме обонятельного эпителия. Часть опорных клеток, располагающихся вблизи базальной мембраны, носит название базальных. Проводниковый отдел. Первым нейроном обонятельного анализатора следует считать нейросенсорную или нейрорецепторную клетку. Аксон этой клетки образует синапсы, называемые гломерулами, с главным дендритом митральных клеток обонятельной луковицы, которые представляют второй нейрон. Аксоны митральных клеток обонятельных луковиц образуют обонятельный тракт, который имеет треугольное расширение (обонятельный треугольник) и состоит из нескольких пучков. Волокна обонятельного тракта отдельными пучками идут в передние ядра зрительного бугра. Некоторые исследователи считают, что отростки второго нейрона идут прямо в кору большого мозга, минуя зрительные бугры. Эфферентный контроль осуществляется с участием перигломерулярных клеток и клеток зернистого слоя, находящихся в обонятельной луковице, которые образуют эфферентные синапсы с первичными (Д1) и вторичными (Д2) дендритами митральных клеток. При этом может быть эффект возбуждения или торможения афферентной передачи. Некоторые эфферентные волокна приходят из контралатеральной луковицы через переднюю комиссуру. Нейроны, отвечающие на обонятельные стимулы, обнаружены в ретикулярной формации, имеется связь с гиппокампом и вегетативными ядрами гипоталамуса. Связь с лимбической системой объясняет присутствие эмоционального компонента в обонятельном восприятии (гедонические компоненты ощущения. Центральный, или корковый, отдел обонятельного анализатора локализуется в передней части грушевидной доли коры в области извилины морского коня. Восприятие запахов. Молекулы пахучего вещества взаимодействуют со специализированными белками, встроенными в мембрану обонятельных волосковых нейросенсорных рецепторных клеток. При этом происходит адсорбция раздражителей на хеморецепторной мембране. Согласно стереохимической теории этот контакт возможен в том случае, если форма молекулы пахучего вещества соответствует форме рецепторного белка в мембране (как ключ и замок). Слизь, покрывающая поверхность хеморецептора, является структурированным матриксом. Она контролирует доступность рецепторной поверхности для молекул раздражителя и способна изменять условия рецепции. Современная теория обонятельной рецепции предполагает, что начальным звеном этого процесса могут быть два вида взаимодействия: первое – это контактный перенос заряда при соударении молекул пахучего вещества с рецептивным участком и второе – образование молекулярных комплексов и комплексов с переносом заряда. Эти комплексы обязательно образуются с белковыми молекулами рецепторной мембраны, активные участки которых выполняют функции доноров и акцепторов электронов. Существенным моментом этой теории является положение о многоточечных взаимодействиях молекул пахучих веществ и рецептивных участков. Вслед за этим взаимодействием происходит изменение формы белковой молекулы, активизируются натриевые каналы, происходит деполяризация мембраны и генерируется рецепторный потенциал в области микроворсинок. В обонятельной нейрорецепторной клетке при ее возбуждении образуется медиатор, который, выделяясь в синаптическую щель, ведет к возникновению возбуждающего постсинаптического потенциала и возникновению затем потенциала действия во внесинаптических отделах нервного волокна, в импульсной форме возбуждение передается в другие структуры обонятельного анализатора. Особенности кодирования обонятельной информации. Отдельная рецепторная клетка способна реагировать на значительное число различных пахучих веществ. В связи с этим различные обонятельные рецепторы (так же, как и вкусовые) имеют перекрывающиеся профили ответов. Каждое пахучее вещество дает специфическую картину возбуждения в популяции чувствительных клеток, при этом уровень возбуждения зависит от концентрации. При действии пахучих веществ в очень малых концентрациях возникающее ощущение неспецифично, а в более высоких концентрациях выявляется запах и происходит его идентификация. Поэтому следует различать поры выявления запаха и поры его распознавания. В волокнах обонятельного нерва при электрофизиологическом исследовании обнаружена непрерывная импульсация, обусловленная подпороговым воздействием пахучих веществ. При пороговой и сверхпороговой концентрациях различных пахучих веществ возникают разные типы (паттерны) электрических импульсов, которые приходят одновременно в различные участки обонятельной луковицы. При этом в обонятельной луковице создается своеобразная мозаика из возбужденных и невозбужденных участков. Предполагают, что это лежит в основе кодирования информации о специфичности запахов. Особенности адаптации обонятельного анализатора. Адаптация к действию пахучего вещества в обонятельном анализаторе зависит от скорости потока воздуха над обонятельным эпителием и концентрации пахучего вещества. Обычно адаптация проявляется по отношению к одному запаху и может не затрагивать другие запахи. Различают следующие нарушения обоняния: 1) аносмия – отсутствие; 2) гипосмия – понижение; 3) гиперосмия – повышение обонятельной чувствительности; 4) паросмия – неправильное восприятие запахов; 5) нарушение дифференцировки; 6) обонятельные галлюцинации, когда возникают обонятельные ощущения при отсутствии пахучих веществ; 7) обонятельная агнозия, когда человек ощущает запах, но его не узнает. С возрастом в связи с преобладанием инволютивных процессов наблюдаются в основном снижение обонятельной чувствительности, а также другие виды функциональных расстройств обоняния. Список использованной литературы Воронова Н.В. Анатомия центральной нервной системы. – М.: Наука, 2014. – 385 с. Привес М.Г. Анатомия человека. – М.: ЮНИТА,2016. – 496 с. Сапин М.Р. Анатомия человека. – М.: Наука, 2017. – 486 с. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. –М.: Просвещение,2014. – 602 с. Щербатых, Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов. –М.:Наука, 2015. – 671 с. |