пожилая физиология. 1. Физиологическая регуляция функций Физиологическая регуляция (регуляция функций)

Скачать 301.23 Kb. Скачать 301.23 Kb.

|

|

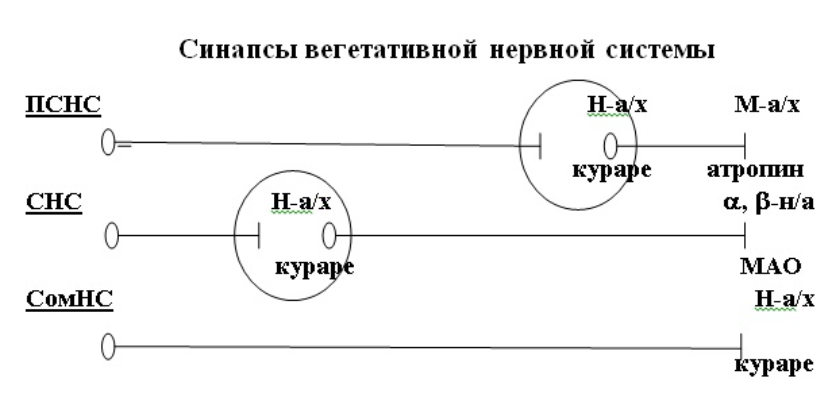

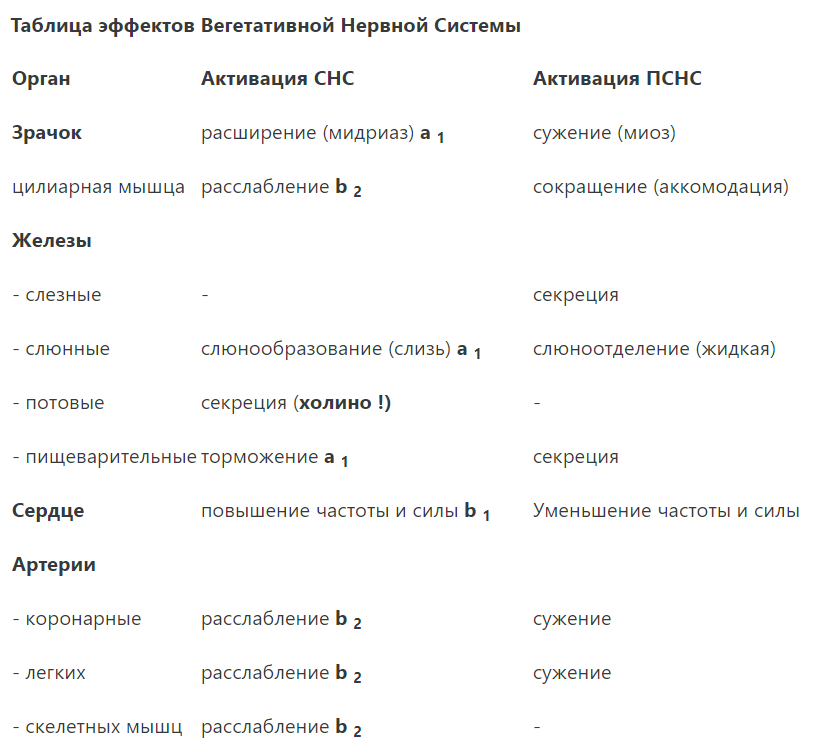

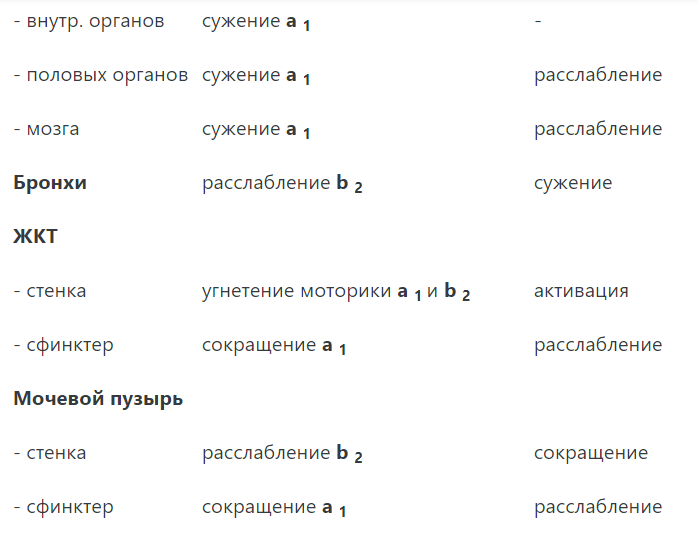

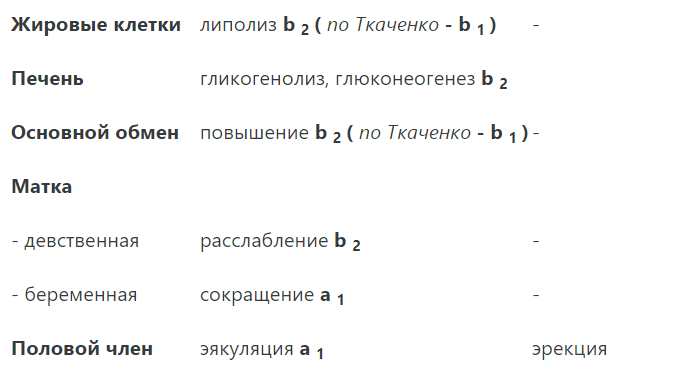

1. Физиологическая регуляция функций… Физиологическая регуляция (регуляция функций) - активное управление функциями организма для обеспечения постоянства внутренней среды организма, требуемого для этого обмена веществ, энергии и информации и обеспечения адекватного приспособления к окружающей среде. Из определения понятно, что регуляция направлена на решение 3-х основных задач: Поддержание гомеостаза. 2. Обеспечение требуемого для этого (поддержания гомеостаза) уровня обмена веществ, энергии и информации. 3. Адекватное приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды. В организме существует большое количество регуляторных систем. Каждая из этих регуляторных систем действует на своём уровне регуляции. Кроме того, системы регуляции взаимно подчинены друг другу, т.е. существует иерархия регуляторных систем. Все регуляторные системы состоят из нескольких элементов: 1. Центральный элемент. Это управляющее устройство, оно может быть многосложным (например, ЦНС, спинной мозг, отдельный нервный центр, система желёз внутренней секреции); 2. Входные каналы связи. Они тоже могут быть разнообразными (афферентная нервная система - типичный входной канал связи). Естественно, что нервные каналы связи имеют чувствительные элементы - датчики (рецепторы). Датчиками гуморальных систем входных каналов являются клеточные рецепторы, т.е. входной канал всегда начинается с рецепторного звена (со звена датчиков); 3. Выходные каналы связи. Могут быть нервные выходные каналы (аксоны), кроме того, выходные каналы от управляющего устройства могут распространяться и гуморальным путём. Механизмов регуляторных влияний в организме - три: 1) саморегуляция, 2) нервная регуляция и 3) гуморальная регуляция. Саморегуляция осуществляется на основе обратной связи. Она направлена на гомеостатирование деятельности органа или системы органов Нервная регуляция осуществляется за счет соматической и вегетативной нервной системы. Они обеспечивают регуляцию вегетативных и соматических функций (т.е. обеспечивают эффективную работу аппарата движения). Гуморальная регуляция (эфферентная часть) осуществляется за счет химических веществ, находящихся в биологических средах (биологические среды - кровь, лимфа, межклеточная жидкость). Основным местом, с которым взаимодействуют биологически активные вещества (БАВ), являются клеточные рецепторы. Биологически активные вещества - это химические вещества различной природы (органические, неорганические, белковые), которые способны, находясь в биологических жидкостях в небольших концентрациях, оказывать значимый физиологический эффект. Связь между нервной и гуморальной регуляцией Нередко мишенью действия биологически активных веществ являются нервные окончания, и тогда биологически активные вещества включают, наряду с гуморальной регуляцией, ещё и нервный компонент, когда возбуждается чувствительный нейрон, а далее и вся нервная цепочка. В то же время, нервная система иннервирует железы внутренней секреции (которые выделяют биологически активные вещества), специализированные ткани, которые выделяют биологически активные вещества (парагормоны - гормоноподобные вещества), а это значит, что нервная система способна стимулировать или тормозить выброс в кровь биологически активных веществ. Иннервация специализированных тканей приводит к такой взаимосвязи. Итак, существует взаимосвязь между нервной регуляцией и гуморальной и поэтому, когда говорят о регуляции органа, то говорят о нейро-гуморальной регуляции (единой). Уровни нейро-гуморальной регуляции I уровень: местная и локальная регуляция происходит на минимальном пространстве, касается ограниченного числа клеток (единицы, десятки). На этом уровне регулирующее влияние определяется рядом факторов: а) количество биологически активного вещества в биофазе, б) чувствительность и количество рецепторов.Чувствительность рецепторов зависит от: 1. функционального состояния клетки, 2. от состояния микросреды (рН, концентрация ионов и т.д.), 3. длительность воздействия возмущающего фактора также может привести к изменению чувствительности. II уровень регуляции - региональный, центральное место в этой регуляции играют органные ганглии, содержащие как вегетативные клетки, так и чувствительные. Один органный ганглий обеспечивает полную иннервацию целого органа. III уровень межорганное, межсистемное регулирование. Каналы информации: 1. От рецепторов - чувствительных окончаний - нервный канал информации. Ведущее место в регуляции на данном уровне принадлежит нервным центрам. 2. гормональный канал информации (БАВ, поступающие с кровью). Прежде всего, влияние БАВ в районе гипоталамуса. А) Гипоталамус занимает особое место в регуляции функций, так как: 1. Его нервные центры непосредственно реагируют на изменения концентрации БАВ, т.к. отсутствует гематоэнцефалический барьер. 2. Для ядер характерна нейросекреция (выделение либеринов и статинов - регуляторов выработки гормонов гипофиза). 3. Афферентно-эфферентные связи с другими отделами головного мозга. Б) Важная роль в межорганной межсистемной регуляции принадлежит железам внутренней секреции. *На уровне нервных центров происходит сопряжение вегетативной и соматической регуляции. *Гипоталамус обеспечивает интеграцию нервной и гуморальной регуляции. VI уровень. Высшие нервные центры и кора больших полушарий. Условный рефлекс - обеспечиваются на внешний раздражитель не только двигательные и соматические реакции, но и поведенческие. Виды регуляторных влияний: 1. Триггерное влияние (пусковое) - регуляторная система способна запустить функцию в деятельное состояние, система органов находится в состоянии покоя, а нервная система способна запустить процесс. 2. Корригирующее влияние - это влияние регуляторной системы на текущую, уже реализующуюся функцию. 3. Трофическое влияние (метаболическое) - это такое влияние, когда под действием регуляторной системы первично изменяется обмен веществ, а вторично функция (в объекте, который регулируются - человек, желудок, клетка и т.д.). Особенно такое влияние присуще симпатической нервной системе (адаптационно-трофическое влияние). 4. Морфогенетическое влияние - регуляторная система способна своим влиянием изменять структуру органа или ткани (стимулировать процесс изменения количества клеток, массы и т.п.). Первично меняется структура, вторично - функция. Типы регуляции регуляция по возмущению; регуляция по рассогласованию (по отклонению). 1. регуляция по возмущению возможна только в открытых системах, которой является организм человека. Этот тип регуляции включает в себя те случаи регуляции, когда на биологичекую систему оказывается воздействие внешних для нее (системы) факторов, меняющих условия ее существования, жизнедеятельности, вызывающих регуляцию по типу возмущения. Под биологическими системами здесь, в данном случае, понимаются организм в целом, различные анатомо-физиологические системы, система кровообращения, система дыхания. Пример - процесс дыхания. Цель дыхания - обеспечение тканей и клеток кислородом, удаление из тканей и клеток углекислого газа. Процесс этот имеет свою регуляцию. Вы решили пробежаться и примерно на пятом шагу замечаете, что стали дышать чаще, глубже, изменился характер дыхания, т.е. произошла регуляция по возмущению. Здесь физическая нагрузка включила регуляторную систему, являющуюся внешней по отношению к системе дыхания. С помощью регуляции по возмущению реализуются все воздействия на человека из внешней среды. С помощью регуляции по возмущению мы даже можем отвечать, опережая реальные события (классическим примером являются условные рефлексы). Большинство реакций регуляции по возмущению обеспечивает нам адекватное приспособление к изменяющимся условиям. 2. Регуляция по отклонению - это такая регуляция, которая обеспечивается при отклонении от исходных параметров постоянства (гомеостаза) внутренней среды организма. Итак, пусковым моментом для начала регуляции по отклонению является отклонение показателей внутренней среды от нормальных величин. Как это происходит? Информация о состоянии внутренней среды, об отклонениях в состоянии внутренней среды организма, поступающая в аппарат управления, называется обратной связью. Вся регуляция по отклонению строится на обратной связи. Обратная связь бывает: отрицательная; положительная. Отрицательная обратная связь - это такая обратная связь, которая обеспечивает включение механизма, действие которого стабилизирует (нормализует), состояние внутренней среды, возвращает отклоненный параметр к норме. Положительная обратная связь - это такая обратная связь, приход информации по которой приводит к тому, что отклонение, возникшее в системе гомеостаза, на какой-то период времени усиливается в ещё большей степени. Два правила регуляции для всех видов регуляции: 1. Правило исходного состояния - величина и направленность ответной реакции зависит от исходного уровня функции. Это касается не только функции на уровне организма, но и регуляции любой функции (отдельной клетки). 2. Правило минимизации (этот принцип заложен в биологии человека генетически) - достижение max физиологического результата с min энергетическими затратами. К этому организм стремится всегда. 2. Системные регуляторные реакции и процессы… На уровне целостного организма важнейшую роль в регуляции играют системные реакции. 1. Стресс (в переводе на русский язык - "реакция напряжения") - это важный фундамент биологической регуляции организма. Стресс направлен на повышение устойчивости организма к различным воздействиям. Стресс - это универсальная реакция организма, которая не зависит от характера раздражителя. Существует три фазы стресса: а) фаза тревоги - это неспецифическая реакция организма, т.к. она возникает при действии раздражителей любой природы. Она возникает только при действии сильных раздражителей и обеспечивается выбросом гормона адреналина и активацией симпатической нервной системы. б) фаза резистентности - "фаза повышенной устойчивости". В этот период организм устойчив к раздражителям различной природы, он реагирует устойчиво даже на сверхсильные раздражители и не срывается при этом. Эта фаза обеспечивается выделением в кровь больших количеств гормона передней доли гипофиза - адренокортикотропного гормона и гормона коры надпочечников - кортизола. в) фаза истощения (срыва). - в эту фазу происходит снижение активности симпато-адреналовой системы. Содержание адреналина быстро падает в надпочечниках и крови. В сердце снижается содержание норадреналина.Увеличивается проница емость ГЭБ. Симптоматика этой фазы напоминает реакцию тревоги. Достигнутая адаптация снова теряется. Эта фаза заканчивается различными формами нарушения функций организма. 2. Адаптация (приспособление) - механизмы, которые обеспечивают приспособление организма к действию раздражителей. Они всеобщие. Адаптация бывает двух видов: а) срочная адаптация, б) долговременная адаптация Срочная адаптация - очень энергозатратна. При действии очень сильных раздражителей началом срочной адаптации является стресс. При умеренных раздражителях тоже возникает срочная адаптация, но явных признаков стресса нет. При срочной адаптации организм делает все, чтобы ответить на раздражитель. Если организму не хватает энергии, то он начинает разрушать важнейшие белковые и углеводные структуры. Он нарушает структуру ткани, чтобы срочно приспособиться. Но если раздражитель действует повторно/многократно, то возникает долговременная адаптация. Долговременная адаптация формирует специальные дополнительные механизмы, которые обеспечивают нормальную реакцию организма на раздражитель. Она становится энергоприемлемой, не требует срочного структурного разрушения каких-либо систем. Все механизмы, обеспечивающие долговременную адаптацию, обозначаются как структурный след. Он возникает на 10-ое -12-ое действие раздражителя и формируется на разных уровнях, в разных системах. 3. Функциональные системы… Функциональная система - это временная, динамическая, саморегулирующаяся организация, все составные компоненты которой, взаимодействуя, обеспечивают достижение полезных приспособительных результатов. В функциональной системе есть периферические и центральные составляющие: Периферические составляющие: А) Исполнительные соматические, вегетативные и эндокринные компоненты, в том числе и поведенческие/, включающие механизмы формирование результата. Б) Полезный приспособительный результат. В) Рецепторы, воспринимающие параметры результата действия. Г) Обратная афферентация. Центральная составляющая: Центральная архитектоника функциональной системы имеет три важнейшие составные части: 1. Афферентный синтез (в него входит - мотивация, память, пусковой и обстановочный раздражители). 2. На основании афферентного синтеза мозгом вырабатывается решение и формируется аппарат действия и программа действия /эфферентный синтез/. 3. Параллельно формируется аппарат прогноза. Аппарат действия формирует результат действия. Полезный приспособительный результат является системообразующим фактором, т.е. он образует из этих отдельных элементов систему. Им может быть: 1. Показатель внутренней среды. 2. Результат поведенческой деятельности, удовлетворяющий основные биологические потребности организма. 3. Результат стадной деятельности животных, удовлетворяющий потребности сообществ. 4. Результат социальной деятельности человека. Он всегда направлен на удовлетворение той потребности, которая породила эту реакцию. С помощью обратной афферентации мозг сравнивает свой прогноз с тем, что реально получилось. 4. Рефлекторная регуляция… В основе нервной регуляции функций лежат рефлексы. Рефлекс - это стериотипная (однообразная, повторяющаяся одинаково), ответная реакция организма на действие раздражителей при обязательном участии ЦНС. Принципы рефлекторной теории по Павлову 1 Принцип детерминизма.Каждый рефлекс имеет причину.2 Принцип структурности. У каждого рефлекса есть свой морфологический субстрат, своя рефлекторная дуга.3.Принцип анализа и синтеза. Анализ - расщепление на части, синтез - объединение частей в целое с получением нового качества. В основе реализации рефлекса лежит морфологическая субстанция - рефлекторная дуга.Рефлекторная дуга состоит из 3-х основных частей: афферентная часть рефлекторной дуги, 2. центранльная часть рефлекторной дуги, 3. эфферентная часть рефлекторной дуги Афферентная часть - наиболее простой организацией афферентной части рефлекторной дуги является чувствительные нейрон (расположенный вне центральной нервной системы), при этом аксон чувствительного нейрона соединяет его с центральной нервной системой, а дендриты чувствительного нейрона (представляют собой чувствительные нервы) несут информацию от периферии к телу нейрона. Главное в деятельности афферентного нейрона в рефлекторной дуге это рецепция. Именно за счет рецепции афферентные нейроны осуществляют мониторинг внешней среды, внутренней среды, и несут информацию об этом в ЦНС. Некоторые рецепторные клекти выделяются в отдельные образования-органы чувств. Главная задача афферентной части рефлекторной дуги - воспринять информацию, т.е. воспринять действие раздражителя, и передать эту информацию в ЦНС. Эфферентная часть представлена соматической и вегетативной нервной системой. Сами нейроны, с которых начинается соматическая и вегетативная нервная система, лежат в пределах ЦНС. Начиная с подкорковых образований и кончая крестцовым отделом позвоночника. Все нейроны коры НЕ ИМЕЮТ связи с периферической системой. Для соматичекой нервной системы нейрон, который лежит в пределах ЦНС, отдает свой аксон, который достигает иннервируемой нервной системы (периферического органа). Вегетативная нервная система - у нее 1-й нейрон лежит в пределах ЦНС и его аксон никогда не достигает периферического органа. 2-е нейроны есть всегда.Они образуют вегетативные ганглии и только аксоны 2-х нейронов достигают периферических органов. Свойства эфферентной части (соматической, вегетативной нервной системы) см. "Нервы. Проведение нервных возбуждений по нервам. Синапс. Передача возбуждения в синапсе". У соматической и вегетативной нервных систем, как эфферентов, общая афферентная система. Центральная часть (см. в книге)- вставочные нейроны в пределах ЦНС объединяются в нервные центры. Существует анатомическое и физиологическое понятие нервного центра. Анатомическое - пространственное объединение отдельных нейронов в единое целое есть нервный центр. Физиологическое - ансамбль единства неронов, объединенных ответственностью за выпроление одной и той же функции-нервный центр. С анатомической точки зрения нерв это всегда точечка, это всегда точечное пространство, с физиологической - различные части нервных центров могут располагаться на разных этажах ЦНС. Нейроны в нервных центрах объединяются в нервные цепи, цепи создают нервные сети. Существует два типа нервных сетей: 1. локальные нервные сети, 2. иерархарические нервные сети. Локальные нервные сети - большая часть неройнов обладают коротеньким аксоном и сеть образуется из нейронов одного уровня. Для локальых сетей характерна реверберация - нередко образуются замкнутые цепочки нейронов, по которым циркулирует возбуждение с постепенным затуханием. Иерархарические сети - это нейроны, объединенные вместе, большая часть из них имеет длинные аксоны, которые позволяют объединить нейроны, находящиеся на различных этажах ЦНС в цепи нейронов. С помощью этих сетей выстраиваются соподчиненные отношение в этих разветвленных цепочках нейронов. Иерархические нервные сети организуют свою деятельность по двум принципам: дивергенции, конвергенции. Дивергенция - это когда вход информации один в нервный центр, а выход многоканален. Конвергенция - когда входов информации много, а выход один. Свойства нервных центров: 1.нервные центры обладают выраженной способностю к суммации возбуждений. Суммация может быть: временной, пространственной/см. "Синапс"/, 2. иррадиация возникшего возбуждения-распространение возбуждения на рядом лежащие нейроны. 3. концентрация возбуждения-стягивание возбуждения на один или несколько нейронов. 4. индукция - наведение противоположного процесса. Индукция бывает: положительная (когда наводится процесс возбуждения), отрицательная (когда наводится процесс торможения). Индукция делится на: одновременую, последовательную. Одновременная - в ней задействованы как минимум два нервных центра. В первом - первично возникает процесс торможения или возбуждения, вторично наводит на соседний центр процесс противоположный. Последовательная - всегда развивается в одном и том же центре. Это такое явление, когда один процесс в центре наводит прямо противоположный процесс (в этом же центре). 5. трансформация - способность нервных центров преобразовывать частоту и силу пришедшего возбуждения. Причем нервные центры могут работать в понижающем и повышающем режиме. 6. окклюзия (закупорка) - избыточность пришедшей информации может привести к закупорке выходных ворот из нервного центра. 7. мультипликация - нервные центры способны умножить эффект. 8. спонтанная электрическая активность. 9. последействие. 10.реверберация. 11. задержка во времени - происходит при прохождении возбуждения через нервный центр. Это называется центральная задержка рефлекса, на нее приходится 1/3 часть всего времени латентного периода. 12. принцип единого конечного пути - афференты могут быть разные, внутренняя информация в мозге может приходить с разных участков, но ответ будет всегда один и тот же. 13. тонус нервных центров - некоторый постоянный уровень возбуждения. Большая часть нервов имееют выраженный тонус в состоянии покоя, т.е. они возбуждены частично в состояни покоя. 14. пластичность нервных центров - их способность перестраиваться при изменении условий существования, 15. Высокая утомляемость НЦ, 16. Высокая чувствительность к нейротропным ядам. 17. Доминанта. Способность за счет сильного возбуждения преоблодать над другими нервными центрами. Свои функции центральная часть рефлекторной дуги осуществляет за счет постоянного взаимодействия процессов торможения и возбуждения. 5. Рефлексы… Рефлексы делятся на безусловные и условные. I. Безусловные рефлексы Это врожденные рефлексы, которые не требуют предварительной выработки, при действии раздражителя реализуются однотипно, без особых предварительных условий. Каждый безусловный рефлекс имеет свою рефлексогенную зону, реализуется по генетически закрепленным рефлекторным дугам при действии натуральных специфических раздражителей. Безусловные рефлексы являются видовыми, т.е. присущи всем особям данного вида. К безусловным рефлексам относятся. Рефлексы, направленные на сохранение вида. Они: наиболее биологически значимые, преобладают над другими рефлексами, являются доминирующими в конкурентной ситуации. К ним относятся: половой, родительский, территориальный (это - охрана своей территории), иерархарический (принцип соподчинения) рефлексы. Рефлексы самосохранения. Они направлены на сохранение особи, личности, ин-дивидума: питьевой, пищевой, оборонительный рефлексы, рефлекс агрессивности. Рефлексы саморазвития. К ним относятся исследовательский, игровой (выражен у детей; взрослые - деловые игры), имитационный (подражание отдельным личностям, событиям), рефлекс преодоления (свободы). Дополнительные классификации безусловных рефлексов: По расположению рецепторов - экстеро-, проприо-, интероцептивные рефлексы. От вида ощущения - болевые, тактильные рефлексы. От уровня замыкания в ЦНС - спинальные, бульбарные рефлексы. По биологическому значению - половые, пищевые, защитные рефлексы. Сложнейшие безусловные рефлексы (инстинкты)представляют собой видовые стереотипы поведения, организующиеся на базе интегративных рефлексов по генетически заданной программе. В качестве запускающих стереотипные поведенческие реакции раздражений выступают стимулы, имеющие отношение к питанию, защите, размножению и другим биологически важным потребностям организма. Сложнейшие безусловные рефлексы образованы последовательными интегративными реакциями, построенными таким образом, что завершение одной реакции становится началом следующей. Адаптивность инстинктов усиливается благодаря наслоению на сложнейшие безусловные рефлексы условных, приобретаемых на ранних этапах онтогенеза. Нервный субстрат, ответственный за физиологические механизмы инстинктивного поведения, представляет иерархическую систему соподчиненных центров интегративных, координационных и элементарных безусловных рефлексов. Жесткая предопределенность инстинктивных реакций обусловлена этапной последовательностью актов инстинктивного поведения, ограничивающей сферу функционирования обратной связи от последующего этапа к предыдущему, уже реализованному. Инстинктивные реакции отражают исторический опыт вида. В субъективной сфере человека сложнейшие безусловные рефлексы проявляются в виде последовательных влечений и желаний, в сложной игре эмоций. II. Условные рефлексы Условные рефлексы - это рефлексы, приобретенные в течение жизни. Они индивидуальны и не передаются по наследству, формируются только на базе безусловных. Условные рефлексы обеспечивают более тонкое приспособление к условиям окружающей среды, так как именно они позволяют осуществлять человеку опережающее отражение действительности (за счет выработанных условных рефлексов человек предуготовлен к воздействию реальных раздражителей). Условные раздражители, на которые формируется условный рефлекс, всегда носят сигнальный характер, т.е. они сигнализируют о том, что скоро будет действовать безусловный раздражитель. Условный раздражитель после выработки условного рефлекса при предъявлении вызывает реакцию, которую ранее вызывал безусловный раздражитель. 6. Многообразие синапсов в ЦНС. Характеристика медиаторов и синаптических рецепторов в ЦНС, ферменты инактивации медиаторов. Возбуждающие синапсы. Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП). 7. Торможение в ЦНС… Центральное торможение Центральное торможение - это угнетение функции нейронов, развивающееся в пределах ЦНС. Различают первичное и вторичное центральное торможение. Вторичное центральное торможение - это такое торможение, которое возникает вслед за возбуждением и им инициируется. Виды вторичного центрального торможения: 1. торможение, возникшее в результате столкновения двух возбуждений. 2. торможение, возникающеее при длительном действии порогового раздражения (за счет отрицательной последовательной индукции). 3. запредельное (охранительное) торможение - его вызывают сверхсильные раздражители оказывая очень кратковременное возбуждение. 4. наведенное торможение формируется на базе одновременной отрицательной индукции. Первичное торможение - это такое торможение, которое возникает без предварительного возбуждения. На уровне клеточных механизов различают: - пресинаптическое; - постсинаптическое торможение. Механизм пресинаптического торможения- стойкая деполяризация. Многие из медиаторов могут вызвать такой эффект. Механизм постсинаптического торможения - действиетормозногомедиатора, например ГАМК , который вызывает длительную гиперполяризацию. Виды центрального торможения в нервных сетях: 1. Реципрокное торможение. Возбуждение одной группы эфферентныхнейронов через вставочные нейроны (клетки Реншоу) вызывает торможение другой группы эфферентных нейронов (так организована работа нервных центров, ответственных за иннервацию мышц-антагонистов). 2. Возвратное торможение. Нередко эфферентный нейрон отдает одну из коллатералей аксона на вставочные тормозные нейроны, а они замыкают свои отростки (аксоны) на эфферентную клетку. При такой организации возбуждение эфферентных нейронов приводит, наряду с основным влиянием (например, воздействие на склетные мышцы), к возбуждению вставочных тормозных нейронов, а они, в свою очередь, оказывают тормозное влияние на возбужденный нейрон, ограничивая его возбуждение 3. Латеральное торможение. Возбуждение одной группы афферентных нейронов через вставочные тормозные нейроны вызывает торможение другой группы афферентных нейронов. Так восприятие одной информации препятствует одновременному восприятию другой информации. 4.Тормозная зона. Возбуждение в группе эфферентныхнейронов через вставочные тормозные нейроны вызывает торможение эфферентных клеток, расположенных близко и воспринимающих в этот момент информацию из других афферентных источников. Процессы возбуждения и торможения тесно связаны между собой, протекают одновременно и являются различными проявлениями единого процесса. Очаги возбуждения и торможения подвижны, охватывают большие или меньшие области нейронных популяций и могут быть более или менее выраженными. Возбуждение непременно сменяется торможением, и наоборот, т. е. между торможением и возбуждением существуют индукционные отношения. Торможение лежит в основе координации движений, обеспечивает защиту центральных нейронов от перевозбуждения. Торможение в ЦНС может возникать при одновременном поступлении в спинной мозг нервных импульсов различной силы с нескольких раздражителей. Более сильное раздражение тормозит рефлексы, которые должны были наступать в ответ на более слабые. В 1862 г. И. М. Сеченов открыл явление центрального торможения. Он доказал в своем опыте, что раздражение кристалликом хлорида натрия зрительных бугров лягушки (большие полушария головного мозга удалены) вызывает торможение рефлексов спинного мозга. После устранения раздражителя рефлекторная деятельность спинного мозга восстанавливалась. Результат этого опыта позволил И. М. Сеченому сделать заключение, что в ЦНС наряду с процессом возбуждения развивается процесс торможения, который способен угнетать рефлекторные акты организма. Н. Е. Введенский высказал предположение, что в основе явления торможения лежит принцип отрицательной индукции: более возбудимый участок в ЦНС тормозит активность менее возбудимых участков. Современная трактовка опыта И. М. Сеченова (И. М. Сеченов раздражал ретикулярную формацию ствола мозга): возбуждение ретикулярной формации повышает активность тормозных нейронов спинного мозга – клеток Реншоу, что приводит к торможению α-мотонейронов спинного мозга и угнетает рефлекторную деятельность спинного мозга. Тормозные синапсы образованы специальными тормозными нейронами (точнее, их аксонами). Медиатором могут быть глицин, ГАМК и ряд других веществ. Обычно глицин вырабатывается в синапсах, с помощью которых осуществляется постсинаптическое торможение. При взаимодействии глицина как медиатора с глициновыми рецепторами нейрона возникает гиперполяризация нейрона (ТПСП) и, как следствие, - снижение возбудимости нейрона вплоть до полной его рефрактерности. В результате этого возбуждающие воздействия, оказываемые через другие аксоны, становятся малоэффективными или неэффективными. Нейрон выключается из работы полностью. Тормозные синапсы открывают в основном хлорные каналы, что позволяет ионам хлора легко проходить через мембрану. Чтобы понять, как тормозные синапсы тормозят постсинаптический нейрон, нужно вспомнить, что мы знаем о потенциале Нернста для ионов Сl-. Мы рассчитали, что он равен примерно -70 мВ. Этот потенциал отрицательнее, чем мембранный потенциал покоя нейрона, равный -65 мВ. Следовательно, открытие хлорных каналов будет способствовать движению отрицательно заряженных ионов Сl- из внеклеточной жидкости внутрь. Это сдвигает мембранный потенциал в направлении более отрицательных значений по сравнению с покоем приблизительно до уровня -70 мВ. Открытие калиевых каналов позволяет положительно заряженным ионам К+ двигаться наружу, что приводит к большей отрицательности внутри клетки, чем в покое. Таким образом, оба события (вход ионов Сl- в клетку и выход ионов К+ из нее) увеличивают степень внутриклеточной отрицательности. Этот процесс называют гиперполяризацией. Увеличение отрицательности мембранного потенциала по сравнению с его внутриклеточным уровнем в покое тормозит нейрон, поэтому выход значений отрицательности за пределы исходного мембранного потенциала покоя называют ТПСП. 8. Вегетативная нервная система… Вегетативная нервная система - отдел нервной системы, обеспечивающий регуляцию деятельности внутренних органов ("вегетативна - нем. термин ) Это - эфферентная нервная система, в различных рефлекторных дугах являются их эфферентной частью. ВНС обладает выраженной автономией (не только от коры БП, но зачастую и от ЦНС. Не случайно второе её название - "автономная" (англ. термин.). Вегетативная нервная система работает по тем же законам, что и нервная система в целом. Морфологические и функциональные особенности вегетативной нервной системы: 1. Очаговое представительство нервных центров СНС и ПСНС в ЦНС и. Тела первых нейронов располагаются А/. СНС - боковые рога торако-люмбального отдела спинного мозга. Б/. ПСНС - три зоны, где лежат её центры:а) мезенцефальный отдел (ветви в составе глазодвигательного нерва - зрачок, некоторые слюнные железы);б) бульбарный отдел - лицевой, языкоглоточный нерв и n. vagus;в) сакральный отдел - центры ПС иннервации органов малого таза. И как следствие очаговый выход за пределы ЦНС 2. Несегментарная иннервация. Иннервируют не сегменты (как соматическая НС), а большие зоны, нет определенного упорядочения (одни зоны иннервации наслаиваются на другие). 3. Двухнейронность - содержит два класса нейронов ( 1-ый и 2-ой нейроны ВНС). Для обоих нейронов характерна более низкая возбудимость по сравнению с нейронами соматической нервной системой. Первый нейрон располагается в пределах ЦНС, второй - в вегетативных ганглиях. 4. Наличие ганглиев - часть ЦНС, вынесенная в ходе эволюции на периферию. Двухнейронность и наличие ганглия позволяет выделить преганглионарное волокно (аксон 1-го нейрона, не доходит до исполнительного органа) и посганглионарное (аксон 2-го нейрона). 5. Низкая скорость проведения возбуждения. Наличие медленного преганглионарного волокна (представленного типом В), ещё более медленного постганглионарного волокна (типа С) и дополнительного синапса с синаптической задержкой обуславливают низкую скорость проведения возбуждения. 6. Наличие двух синапсов (центральный или преганглионарный и периферический или постганглионарный). Особенности проведения возбуждения в вегетативных синапсах: а). Значительная синаптическая задержка (в 5 раз больше, чем в центральных синапсах). б). Большая длительность ВПСП (возбуждающего постсинаптического потенциала). в). Выраженная и продолжительная следовая гиперполяризация нейронов ганглия. г). Понижающая трансформация ритма и очень низкая лабильность (не более 15 импульсов в сек.) ВНС представлена двумя отделами: а) симпатическая нервная система (СНС), б) парасимпатическая нервная система (ПСНС). Отличия в строении и функционировании отделов ВНС: а. Центры: СНС - расположены компактно, пространственно объединены. ПСНС - резко выраженная очаговость. б. Ганглии: СНС - близко к позвоночному столбу; формируют пара- и превертебральные цепочки, связаны между собой rami communicantes (т.е. отросток 1-го нейрона в ганглии замыкается на несколько 2-х нейронов - эффект мультипликации); - ПСНС - рядом с органом-исполнителем или интрамурально, не связаны между собой; в. Нервные волокна: СНС - преганглионарные волокна короткие, посганглионарные - длинные. ПСНС - преганглионарные волокна - длиные, постганглионарные - короткие. г. Реакция: СНС - генерализованная (т.к. взаимодействуют центры, на уровне ганглиев - ещё большая генерализация); ПСНС - локальная, регионарная. Однако, в любом варианте, возбуждение одного первого нейрона вегетативной нервной системы дает гораздо более распространенную реакцию, чем возбуждение одного нейрона соматической нервной системы. Функции ВНС: 1. Триггерное влияние - явление запуска функции какого-либо органа 2. Корригирующее влияние - (регуляция активности пейсмейкера), Регуляция работы сердца 3. Адаптационно-трофическое влияние (характерно для симпатической нервной системы). Первично изменяется трофика, обмен веществ и уже вторично - функция. Феномен Орбели - Гинецинского - раздражение симпатического нерва иннервирующего сосуды скелетной мышцы снимает утомление со скелетной мышцы даже при продолжающейся стимуляции через соматический нерв. Л.А. Орбели (ученик И.П. Павлова) и его ученик А.Г.Гинецинский провели эксперимент: брали скелетную мышцу и отпрепарировали соматический нерв, а также веточку симпатического нерва, идущего по ходу кровеносных сосудов, снабжающих мышцу.Длительное раздражение соматического нерва привело к развитию утомления в мышце. В дальнейшем, продолжая раздражать соматический нерв, стали раздражать и симпатическую веточку. Это привело к возобновлению сокращений мышцы с максимальной амплитудой ещё на протяжении длительного отрезка времени. Таким образом было доказано адаптационно-трофическое влияние СНС к текущим условиям (феномен Орбели-Гинецинского).  Влияние отделов вегетативной нервной системы на органыБольшинство внутренних органов имеет двойную иннервацию. У ряда органов - только симпатическая иннервация (кровеносные сосуды кожи, органов брюшной полости и мышц, скелетная мускулатура, матка, органы чувств и мозговое вещество надпочечников (само - как огромный ганглий СНС)). Внешне активация симпатической и парасимпатической нервной системы характеризуется антагонистическим воздействием на функцию органа. Однако при рассмотрении внутреннего смысла разнонаправленности этого влияния видно, что это противоборство лишь внешнее. Проявляется в принципе синергизма (взаимоусиление и взаимопомощь). 1. Активация СНС приводит к увеличению функциональной активности организма при борьбе, бегстве. 2. Активация ПСНС наблюдается при отдыхе, восстановлении сил, пищеварении. Влияние отделов вегетативной нервной системы на органы: 1. Большинство внутренних органов имеет двойную иннервацию. 2. У ряда органов - только симпатическая иннервация (кровеносные сосуды кожи, органов брюшной полости и мышц, скелетная мускулатура, матка, органы чувств и мозговое вещество надпочечников). 3. Внешне активация симпатической и парасимпатической нервной системы характеризуется антагонистическим воздействием на функцию органа. Однако при рассмотрении внутреннего смысла разнонаправленности этого влияния видно, что это противоборство лишь внешнее. Проявляется в принципе синергизма (взаимоусиление и взаимопомощь). - Активация СНС приводит к увеличению функциональной активности организма при борьбе, бегстве. - Активация ПСНС наблюдается при отдыхе,восстановлении сил, пищеварении.    Вегетативные рефлексы1. Висцеро-висцеральные (изменение АД - изменение работы сердца). 2. Висцеро-кутанные (висцеро-дермальные) - при заболевании внутренних органов - изменения чувствительности, парэстезии, изменение потоотделения. 3. Кутано-висцеральные (дермовисцеральные) - горчичники, банки, массаж, иглорефлексотерапия. 4. Висцеро-соматические - раздражение хеморецепторов каротидного синуса СО2 стимулирует работу дыхательной мускулатуры(межреберные мышцы). 5.Сомато-висцеральные- физ. работа- изменение деятельности ССС и системы дыхания. Вегетативные рефлексы, наиболее часто оцениваемых в практической медицине: 1. Болевой рефлекс - активирует СНС (диагностика чувствительности). 2. Рефлекс Гольца - раздражение петель кишечника, брюшины приводит к урежению или остановке сердцебиений (активация ПСНС). 3. Рефлекс Даньини-Ашнера - (глазо-сердечный рефлекс) - надавливание на глазные яблоки (повышение внутриглазного давления) - урежение сердечных сокращений (тоже при пароксизмальной тахикардии). 4. Рефлекторная дыхательная аритмия (дыхательно-сердечный рефлекс) - урежение сердцебиений в конце выдоха. 5. Рефлекторная Ортостатическая реакция - повышение ЧСС и АД при переходе из горизонтального в вертикальное положение. Медиаторы Вегетативной Нервной Системы 1. Ацетилхолин- медиатор ганглионарных синапсов симпатической и парасимпатической нервной системы, периферического синапса парасимпатической нервной системы и нервно-мышечного синапса соматической нервной системы.Это холинэргические синапсы.Разрушается АХ ацетилхолинэстеразой дохолина и уксусной кислоты. 2. Норадреналин - медиатор периферического синапса симпатической нервной системы (адренэргический синапс). Небольшая часть симпатических синапсов использует медиатор ацетилхолин (в потовых железах). Кроме норадреналина в качестве медиатора может быть использованы адреналин и дофамин.Синтезируется НА из аминокислоты тирозина. Разрушается МАО (моноаминоксидазой) после обратного захвата из синаптической щели и КОМТ(катехоламинтрансферазой) в области рецепторов. 3. В ганглионарных синапсах симпатической и парасимпатической нервной системы передача возбуждения блокируется никотином (Н-холинорецепторы). 4. В периферическом синапсе парасимпатической нервной системы передача возбуждения блокируется мускарином (М-холинорецепторы),атропином. 5. Группа адренорецепторов также неодинакова (альфа и бета - по чувствительности к норадреналину и адреналину. Воздействие на проводимость по синапсам Вегетативной Нервной Системы Фармакологические препараты , воздействующие не проведение возбуждения по синапсам вегетативной нервной системы, делятся на 2 группы: а) миметики (способствуют проведению возбуждения) б) литики (блокируют проведение возбуждения). В зависимости от точки приложения препарата подразделяются на (Н- и М-) холино- и(альфа(-1 и -2) и бета(-1 и -2)) адрено- миметики и литики. Примеры коррекции патологических состояний: 1. Приступ стенокардии: b 2 -адреномиметики - расслабят коронарные сосуды. М -холинолитики - снимут спазм с коронарных сосудов. 2. Приступ бронхиальной астмы: b 2 -адреномиметики - расслабят мускулатуру бронхов; М -холинолитики- снимут спазм с бронхов, снизят секрецию бронхиальных желез. 3. Гипертонический криз: Если в основном повышены показатели СД: b 1 -адренолитики - сердце ослабит свои сокращения. М -холиномиметики - сердце ослабит свои сокращения. Если в основном повышены показатели ДД: a 1 -адренолитики - снимут спазм с артерий внутренних органов; b 2 -адреномиметики – активно расслабят артерии скелетных мышц. 4. Гастрит с повышенной секреторной активностью: М -холинолитики - снизят повышенную секрецию желез желудка; a 1 -адреномиметики - активно снизят секрецию желез желудка. 11. Гуморальная регуляция функций… Гуморальная регуляция осуществляется за счет химических веществ, находящихся в биологических жидкостях (кровь, лимфа, межклеточная жидкость). Эти вещества называются биологически активными веществами (БАВ), они взаимодействуют с мембранными рецепторам. Классификация биологически активных веществ (БАВ): Неспецифические метаболиты. Специфические метаболиты: а) тканевые гормоны (парагормоны); б) истинные гормоны. Неспецифические метаболиты - продукты метаболизма, вырабатываемые любой клеткой в процессе жизнедеятельности и обладающие биологической активностью (СО2, молочная кислота). Специфические метаболиты - продукты жизнедеятельности, вырабатываемые определенными специализированными видами клеток, обладающие биологической активностью и специфичностью действия: а) тканевые гормоны - БАВ, вырабатывающиеся специализированными клетками, оказывают эффект в основном на месте выработки. б) истинные гормоны – вырабатываются железами внутренней секреции Участие БАВ на различных уровнях нейро-гуморальной регуляции: I уровень: местная или локальная регуляция Обеспечивается гуморальными факторами: в основном - неспецифическими метаболитами и в меньшей степени - специфическими метаболитами (тканевыми гормонами). II уровень регуляции: региональный (органный). Гуморальная регуляция представлена тканевыми гормонами. III уровень - межорганное, межсистемное регулирование. Гуморальная регуляция представлена железами внутренней секреции. IV уровень. Уровень целостного организма. Нервная и гуморальная регуляция соподчинены на этом уровне поведенческой регуляции. Регулирующее влияние на любом уровне определяется рядом факторов: количество биологически активного вещества; 2. количество рецепторов; 3. чувствительность рецепторов. В свою очередь чувствительность зависит: а) от функционального состояния клетки; б) от состояния микросреды (рН, концентрация ионов и т.д.); в) от длительности воздействия возмущающего фактора. Местная регуляция (1 уровень регуляции) Средой является тканевая жидкость. Основные факторы: Креаторные связи. 2. Неспецифические метаболиты. Креаторные связи - обмен между клетками макромолекулами, несущими информацию о клеточных процессах, позволяющую клеткам ткани функционировать содружественно. Это один из наиболее эволюционно старых способов регуляции. Кейлоны - вещества, обеспечивающие креаторные связи. Представлены простыми белками или гликопротеидами, влияющими на деление клеток и синтез ДНК. Нарушение креаторных связей может лежать в основе ряда заболеваний (опухолевый рост) а также процесса старения. Неспецифические метаболиты - СО2, молочная кислота - действуют в месте образования на соседние группы клеток. |