ж.д. станции и узлы. 1. Характеристика устройств станции и анализ поступления поездопотоков станции

Скачать 464 Kb. Скачать 464 Kb.

|

|

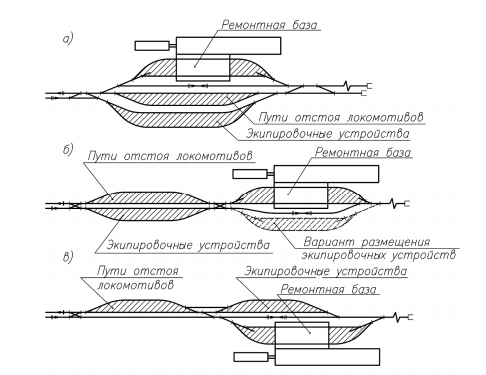

Для обеспечения одновременной сортировочной работы в обеих горловинах парка принимаются два вытяжных пути. При этом путь в горловине, противоположной локомотивному хозяйству, проектируется как основной на полную длину состава, а путь в центральной горловине – как вспомогательный, полезная длина которого равна половине длины состава. На участковой станции перерабатывается 610 вагонов в сутки (10 поездов *61 вагон). Необходимо запроектировать горку малой мощности на основном вытяжном пути. 5. Расчет параметров устройств грузового района На грузовых районах участковых станций обычно имеются крытые склады для тарно-упаковочных грузов и мелких отправок, а также открытые площадки для контейнеров, тяжеловесных и навалочных грузов. Площади этих устройств при проектировании станции рассчитывают по категориям грузов в отдельности для прибывающих и отправляемых грузов с учетом применяемых средств механизации погрузочно- разгрузочных работ. Можно воспользоваться рекомендациями. Длину склада для данного рода грузов определяют делением площади Fскл на принятую ширину склада. Полученную по этому расчету длину крытых складов следует сопоставить с необходимой длиной фронта погрузочно-разгрузочных работ со стороны железнодорожного пути и со стороны подъезда автомашин и принять большие значения. На участковых станциях, как правило, устраивают крытые склады ангарного типа шириной 30 м. Для открытых площадок Bскл = Lпр – 2bт, где Lпр – длина пролета козлового крана, м; bт – часть ширины площадки, отводимая по обеим сторонам ее для обеспечения безопасности работы стропальщиков и приемосдатчиков (принимается 1,5 м). Параметры контейнерной площадки составят: Lпр = 16 м; Bкп =16–2 · 1,5 = 13 м; Lкп = Fкп /Вкп = 1395/13 = 108 м Так как длина площадки меньше 100 м, противопожарный проезд не проектируем. Он проектируется шириной 5 м на каждые 100 м. В нашем случае длина контейнерной площадки составит 53,86 м. Размещение устройств на территории грузового района должно быть компактным, обеспечивать производство грузовых операций с наименьшими расходами и пробегами погрузочно-выгрузочных механизмов и автомобилей, а также развитие складов и других устройств при увеличении объема работы. Для выполнения этих требований склады располагают таким образом, чтобы сконцентрировать в одном районе обслуживание одинаковыми и однотипными погрузочно-разгрузочными машинами. Вместе располагают площадки для контейнеров и тяжеловесных грузов, которые будут обслуживаться однотипными козловыми и мостовыми кранами. Места выгрузки пылящих (угля, песка, извести, алебастра и пр.) размещают на расстоянии не менее 50 м от складов тарно-упаковочных грузов и контейнерных площадок с учетом направления преимущественных ветров.   6. Расчет устройств локомотивного хозяйства и рассмотрение принципиальных схем их размещения Род тяги и роль участковой станции в тяговом обслуживании, размещение локомотивного хозяйства по отношению к основным паркам являются важнейшими факторами определяющими тип и конструкцию участковой станции. Участковые станции могут быть предназначены для электрической, тепловозной и смешанной тяги. На электрифицированных линиях могут быть станции стыкования участков с разной системой тока. При электрической и тепловозной тяге и организации работы на удлиненных участках обращения в сочетании с обслуживанием локомотивов сменными бригадами имеются три вида участковых станций: - с основными депо для ремонта локомотивов; - с пунктами оборота локомотивов в конце участка, если в этом же конце нет основного депо; в этих пунктах обязательно имеются экипировочные устройства для локомотивов и организуется технический осмотр локомотивов; - смены локомотивных бригад; на этих станциях при необходимости экипируются локомотивы транзитных поездов. Локомотивное хозяйство, включающее экипировочные устройства и ремонтную базу, устраивают со стороны, противоположной пассажирскому зданию, чтобы сменяемые локомотивы грузовых поездов не пересекали главные пути. При небольших размерах пассажирского движения допускается размещение локомотивного хозяйства со стороны пассажирского здания в тех случаях, когда по геологическим и топографическим условиям нет удобного места со стороны парков для грузового движения. Экипировочные устройства при электрической и тепловозной тяге занимают небольшую территорию. Поэтому их можно располагать вблизи горловин станций, чтобы сократить пробеги локомотивов. Локомотивное хозяйство включает комплекс устройств для технического обслуживания, текущего ремонта и экипировки локомотивов: локомотивные здания – депо с мастерскими и служебно-бытовыми помещениями; экипировочные устройства; пути для прохода и стоянки локомотивов; устройства для поворота локомотивов (в необходимых случаях); устройства энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, служебно-технические здания и др. На территории локомотивного хозяйства также обычно размещаются пути: для стоянки запаса локомотивов (в период снижения размеров движения); пожарного и восстановительного поездов, котельная, электростанция, материальный склад, типовые проекты локомотивных депо представлены и других источниках. При разработке курсового проекта участковой станции необходимо сначала определить количество ремонтных стойл локомотивного депо, число мест экипировки локомотивов, емкость склада песка, а при тепловозной тяге, кроме того, емкость склада для хранения дизельного топлива. Далее по этим данным устанавливаются размеры (длина, ширина) устройств локомотивного хозяйства. Годовое число ремонтов поездных локомотивов и необходимое количество стойл по видам ремонта определяется по формулам, приведенным в табл. 6.1. Таблица 6.1 – Расчет ремонтов и стойл для локомотивов

В этих формулах: Sгод – годовой пробег грузовых локомотивов депо (задан); LСР, LТР-3, LТР-2, LТР-1, LТО-3 – нормы пробега локомотивов между средним ремонтом СР, текущими ремонтами ТР-3, ТР-2, ТР-1, техническими обслуживаниями ТО-2, ТО-3 установлены распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2005 г. № 3р «О системе технического обслуживания и ремонта локо-мотивов ОАО «РЖД», тыс.км; tТР-3, tТР-2, в сут и tТР-1, tТО-3, в ч – нормы продолжительности текущих ремонтов и ТО-3; ТР – продолжительность одной смены, ч; α– число смен (принимать две смены при пятидневной рабочей неделе, а для ТО-3 – 2 или 3 смены при непрерывной рабочей неделе); k – коэффициент неравномерности поступления локомотивов ТО-3 (k= 1,2). Таблица 6.2 – Расчет ремонтов и стойл для локомотивов

Исходя из количества стойл, определяем тип и размеры депо. При тепловозной тяге в основных депо предусматривают дополнительно 1 – 2 стойла для реостатных испытаний тепловозов на открытых путях. Число мест экипировки и технического обслуживания ТО-2. где N – число локомотивов, поступающих на экипировку и ТО-2 в сутки (экипируется 40-50% локомотивов); tэк – продолжительность экипировки и ТО-2 одного локомотива, мин (для грузовых локомотивов можно принимать tэк=50); Кнер – коэффициент неравномерности поступления локомотивов в экипировку (можно принять Кнер=1,2); Тпер – время технологических перерывов в работе устройств (можно принять равным 60 мин). Емкость склада песка в м3: Еп=30·Есут·М, (6.2) где Есут – суточный расход песка локомотивами; М – период, на который должен содержаться запас песка (принимают М=2). Суточный расход песка для снабжения локомотивов в данном пункте в м3 определяют по формуле где Sгод – годовой пробег локомотивов, км; αр - коэффициент, учитывающий резервный пробег локомотивов (αр=0,8); gп - расход песка на 1 млн. ткм, м3; rп - коэффициент, учитывающий, какая часть песка подается на локомотивы в данном пункте (rп=0,6). Емкость склада сухого и сырого песка Еп = 30 · 13 ·23 = 780 м3 т.е. необходимо иметь два склада песка емкостью по 780 м3 каждый (один скдад для сухого песка, другой – для сырого). Длину склада песка шатрового типа в м определяют отдельно для сухого и сырого песка по формуле Lскл = Еп/Pскл + С (6.4) где Рскл – емкость склада на 1 пог. м его длины, м3 (при ширине склада 18 м Рскл=62,5 м3). Сп – постоянная величина для заданной ширине склада, м (для склада шириной 18м Сп=12м). Lскл = 780/62,5 + 12 ≈ 24 м При тепловозной тяге нужно определить емкость и размеры склада топлива, эксплуатационный запас дизельного топлива в т где t-обеспеченность склада топлива в сутках, зависящая от дальности доставки; в расчетах можно принять t=30 сут. Суточный расход дизельного топлива поездными локомотивами в т определяют по формуле где Количество резервуаров для хранения дизельного топлива где Нормы расхода песка и топлива на измеритель зависят от многих факторов: степени трудности профиля пути, массы состава, серии локомотива, климатических условий. В курсовом проекте можно принять такие удельные нормы расхода песка для тепловозов и электровозов в м3/1 млн ткм: Тепловоз 2ТЭ10М – 0,25 Схемы локомотивного хозяйства различаются взаимным расположением комплексов устройств. Самые важные устройства, определяющие конфигурацию локомотивного хозяйства: пути отстоя готовых локомотивов, экипировочные устройства и ремонтная база. На рис. 6.1 приведены три принципиальные схемы размещения устройств основного локомотивного депо.  Рис. 6.1. Схема размещения основных комплексов устройств В первой схеме экипировочные устройства и пути стоянки локомотивов располагаются параллельно на короткой, но достаточно широкой площадке. К недостаткам также следует отнести большое количество угловых заездов, отсутcтвие поточности передвижения локомотивов. Во второй схеме депо пути отстоя локомотивов и экипировочные устройства располагаются параллельно, а ремонтная база – последовательно по отношению к ним, поэтому необходима более длинная, но узкая площадка. Схема точная, исключены неоправданные угловые и Z-образные заезды, однако увеличен пробег локомотивов по территории депо. В третьей схеме пути экипировки и стоянки размещены последовательно, а ремонтная база – параллельно с ними. Схема обладает в равной степени теми же достоинствами и недостатками, что и второй тип. К преимуществам можно отнести возможность совмещения мастерских и административно-бытовых корпусов. Выбор схемы зависит главным образом от местных условий, размеров территории и возможности использования имеющихся сооружений. Для данной проектируемой станции выбираем вторую схему расположения устройств локомотивного хозяйства, т.к. будет обеспечена площадка необходимой длины и будут исключены угловые заезды и обеспечена поточность продвижения локомотивов. 7. Разработка масштабного плана станции и обоснование принятых проектных решений Генеральный план станции проектируется на чертежной бумаге в масштабе 1:2000, размеры листа выбираются с учетом общей длины станции. При составлении масштабной схемы станции в осях путей следует обращать внимание на то, чтобы было обеспечено выполнение необходимого количества параллельных операций в горловинах станции. Как правило, маршруты приема и отправления поездов должны быть изолированы от маневровой работы. Необходимо обеспечить беспрепятственный пропуск поездных локомотивов из-под составов транзитных и разборочных поездов в депо и обратно – под поезда своего формирования и транзитные. В связи с этим горловины станций должны быть секционированы для обеспечения параллельных операций. Минимальное количество параллельных операций, выполняемых в горловине станции, должно быть не менее двух. Рациональное секционирование горловины станции устанавливается исходя из количества путей включаемых в каждую секцию. Экономически оправданным является выделение секции из двух-четырех путей. Выделение одного пути в самостоятельную секцию оправдано, только если он является ходовым. Секции из пяти и более путей будут вызывать излишние задержки подвижного состава из-за враждебности передвижений. Окончательно вопрос о рациональном уровне секционирования решается на основе сравнения эксплуатационных расходов по простою подвижного состава и капитальных затрат на укладку дополнительных параллельных съездов. Задержки поездов оцениваются на основе данных имитационного моделирования работы горловины, графической проверки работы горловины или аналитических методов расчета задержек и загрузки |