|

|

Вопросы. 1 Характеристики и параметры полевых транзисторов

1 Характеристики и параметры полевых транзисторов.

Для полевого транзистора, как и для биполярного, выделяют три схемы включения. Для полевого транзистора это схемы с общим затвором (ОЗ), общим истоком (ОИ) и общим стоком (ОС). Наиболее часто используются схемы с общим истоком.

Для понимания особенностей работы некоторого электронного устройства очень полезно уметь относить конкретное решение к той или иной схеме включения (если схема такова, что это в принципе возможно).

Моделирующие программы при замене транзистора математической моделью никак не учитывают способ включения транзистора. Важно понять, что если даже на стадии разработки математической модели имеет место ориентация на конкретную схему включения, то на стадии использования эта модель должна правильно моделировать транзистор во всех самых различных ситуациях.

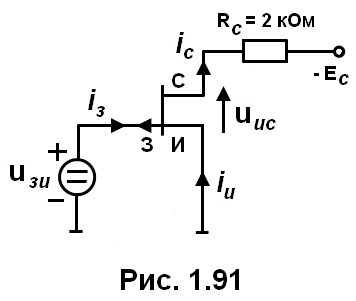

Изобразим схему с общим истоком (рис. 1.).

- -

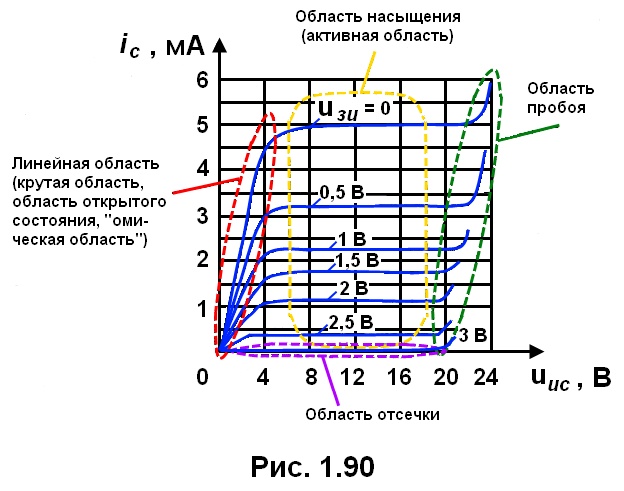

Обратимся к характеристике, соответствующей условию uзи = 0. В так называемой линейной области (uис< 4 В) характеристика почти линейна (все характеристики этой области представляют собой почти прямые линии, веерообразно выходящие из начала координат). Она определяется сопротивлением канала. Транзистор, работающий в линейной области, можно использовать в качестве линейного управляемого сопротивления.

При uис = 3 В канал в области стока перекрывается. Дальнейшее увеличение напряжения приводит к очень незначительному росту тока ic, так как с увеличением напряжения область, в которой канал перекрыт (характеризующаяся очень большим удельным сопротивлением), расширяется. При этом сопротивление на постоянном токе промежутка исток-сток увеличивается, а ток ic практически не изменяется.

Ток стока в области насыщения при uзи= 0 и при заданном напряжении uис называют начальным током стока и обозначают через iс нач. Для рассматриваемых характеристик iс нач = 5 мА при uис= 10 В. Для транзистора типа КП10ЗЛ минимальное значение тока iс начравно 1,8 мА, а максимальное — 6,6 мА. При uис > 22 В возникает пробой p-n-перехода и начинается быстрый рост тока.

Как легко заметить, в области стока напряжение на p-n-переходе равно сумме uзи+uис. Поэтому чем больше напряжение uзи , тем меньше напряжение uис, соответствующее началу пробоя.

Когда uзи= 3 В, канал оказывается перекрыт областью p-n-перехода уже до подачи напряжения uис . При этом до пробоя выполняется условие ic = 0. Таким образом,uзи отс = 3 В.Для рассматриваемого типа транзистора минимальное напряжение отсечки +2 В, а максимальное +5 В. Эти величины соответствуют условию ic = 10 мкА. Это так называемый остаточный ток стока, который обозначают через ic отс. Полевой транзистор характеризуется следующими предельными параметрами (смысл которых понятен из обозначений):uис макс,uзсмакс, Pмакc.

Для транзистора КП10ЗЛ uисмакс = 10 В,uзсмакс = 15 В, Pмакc = 120 мВт (все при t = 85°С)

Для лучшего уяснения принципа работы схем с полевыми транзисторами полезно провести графический анализ одной из них (рис. 2).

Пусть Ес = 4 В; определим, в каких пределах будет изменяться напряжение uиспри изменении напряжения uзи от 0 до 2 В.

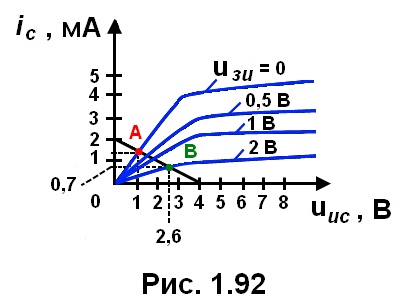

При графическом анализе используется тот же подход, который был использован при анализе схем с диодами и биполярными транзисторами. Для рассматриваемой схемы, в которой напряжение между затвором и истоком равно напряжению источника напряжения uзи, нет необходимости строить линию нагрузки для входной цепи. Линия нагрузки для выходной цепи задается выражением Ес =iс·Rс+uис Построим линию нагрузки на выходных характеристиках транзистора, представленных на рис. 3.

Из рисунка следует, что при указанном выше изменении напряжения uзинапряжение uис будет изменяться в пределах от 1 до 2,6 В, что соответствует перемещению начальной рабочей точки от точки А до точки В. При этом ток стока будет изменяться от 1,5 до 0,7 мА.

2. Характеристики и параметры ЦИМС

Существует большое количество характеристик ЦИМС, определяющих работоспособность микросхем и снимаемых по определенным методикам. Характеристики ЦИМС делятся на статические и динамические. Статические характеристики представляют собой зависимости между входными и выходными токами и напряжениями в установившемся режиме работы. Динамические характеристики определяют поведение микросхем в переходных режимах, то есть при переключении из одного состояния в другое. По соответствующим характеристикам определяются статические и динамические параметры ЦИМС. Кроме статических и динамических параметров каждая интегральная микросхема характеризуется совокупностью конструктивных и схемотехнических параметров.

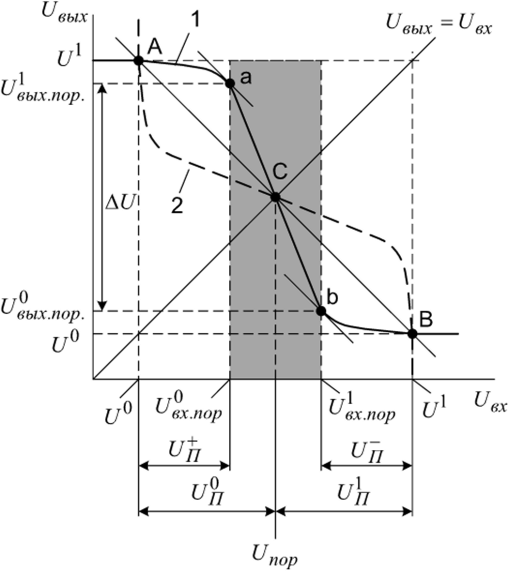

Передаточная характеристика — зависимость выходного напря-жения от входного напряжения, то есть U„MX =fnep(Uex')-

Рис. 2.1 - Передаточная характеристика инвертирующего элемента

Характеристика снимается для одного из входов ЦИМС, а остальные входы подключаются к цепи, в которой в зависимости от логической структуры элемента действуют уровни напряжения логического нуля или логической единицы при заданном количестве нагрузок &раз на выходе элемента. В зависимости от вида передаточной характеристики различают инвертирующие и неинвертирующие логические элементы. Для инвертирующего элемента высокому уровню входного потенциала соответствует низкий, а для неинвертирующего — высокий уровень потенциала на выходе. Передаточная характеристика инвертирующего элемента представлена на рис. 2.1.

По передаточной характеристике определяют:

• пороговое напряжение Unop — входное напряжение, малые отклонения от которого в ту или другую сторону приводят к переходу логического элемента на его выходе из состояния логической «1» в состояние логического «О» или обратно;

• ^вых.пор» Ш>х. пор — значения выходных пороговых напряжений логических «1» и «О» соответственно, определяемых с помощью пороговых точек а и Ь, в которых дифференциальный коэффициент усиления по напряжению ку = -1 (рис. 2.1);

• логический перепад At/ = t/JbIX пор - t/B°bIX пор,

• запас помехоустойчивости по уровню логического «О» U* и по уровню логической «1» U — разность напряжений, измеряемых по оси входных напряжений передаточной характеристики в рабочей точке и ближайшей к ней точке с единичным усилением;

• помехозащищенность по уровню логического «О» и по уровню логической «1» — разность напряжений, измеряемых по оси входных напряже

ний передаточной характеристики в рабочей точке и пороговым напряжением;

• помехоустойчивость по уровню логического «О» и «1» —отношение помехозащищенности к логическому перепаду;

• уровни напряжения логического нуля 1/° и логической единицы t/1.

Идеальная передаточная характеристика, для которой запас помехоустойчивости максимальный, должна соответствовать условиям: t/BbIX пор = О, С/вых пор = At/, Шпор = Шпор = Ш> = At//2 и тогда t/n+ = I/- = = ^ = А(//2. Для повыше ния помехоустойчивости необходимо увеличивать логический перепад и значения входных пороговых напряжений, однако увеличение логического перепада связано с ростом напряжения питания и увеличением потребляемой мощности, а увеличение пороговых напряжений приводит к уменьшению быстродействия.

Список литературы

1. Алехин, В. А. Электротехника и электроника. Компьютерный лабораторный практикум в программной среде TINA-8. Учебное пособие / В.А. Алехин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2014. - 208 c.

2. Алиев, И. И. Электрические машины. Учебное пособие / И.И. Алиев. - М.: РадиоСофт, 2014. - 448 c.

3. Алиев, И. И. Электротехнический справочник. Том 1 / И.И. Алиев. - Москва: СИНТЕГ, 2015. - 480 c.

4. Антонов, Ю. Ф. Криотурбогенератор КТГ-20. Опыт создания и проблемы сверхпроводникового электромашиностроения / Ю.Ф. Антонов, Я.Б. Данилевич. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 600 c. |

|

|

Скачать 219.17 Kb.

Скачать 219.17 Kb.