фарма 2 колок. 1. лс, влияющие на афферентную систему. Местные анестетики. Клася местных анестетиков по химическому строению

Скачать 1.78 Mb. Скачать 1.78 Mb.

|

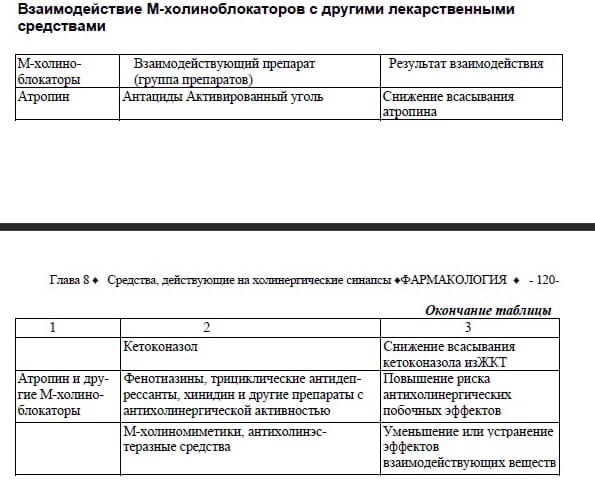

9. Симптомы острого и хронич. Отрав-я никотином и другими соединениями табачного дыма.Острое отравление никотином может произойти при попадании растворов никотина на кожу или слизистые оболочки. При этом отмечаются гиперсаливация, тошнота, рвота, диарея, брадикардия, а затем тахикардия, повышение артериального давления, сначала одышка, а затем угнетение дыхания, возможны судороги. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Основной мерой помощи является искусственное дыхание. При курении табака возможно хроническое отравление никотином, а также другими токсичными веществами, которые содержатся в табачном дыме и могут оказывать раздражающее и канцерогенное действие. Для большинства курильщиков типичны воспалительные заболевания дыхательных путей, например, хронический бронхит; чаще отмечается рак легких. Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. К никотину развивается психическая зависимость, поэтому при прекращении курения у курильщиков возникает синдром отмены, который связан с возникновением тягостных ощущений, снижением работоспособности. Для уменьшения синдрома отмены рекомендуют в период отвыкания от курения использовать жевательную резинку, содержащую никотин (2 или 4 мг), или трансдермальную терапевтическую систему (специальный накожный пластырь, который в течение 24 ч равномерно выделяет небольшие количества никотина). В медицинской практике иногда используют Н-холиномиметики лобелии и цитизин. • Цитизин — алкалоид, который содержится в растениях ракитник и термопсис, по структуре является вторичным амином. По действию сходен с лобелином, но несколько сильнее возбуждает дыхательный центр. Цитизин и лобелии входят в состав таблеток «Табекс» и «Лобесил», которые применяют для облегчения отвыкания от курения. Препарат цититон (0,15% раствор цитизина) и раствор лобелина иногда вводят внутривенно для рефлекторной стимуляции дыхания. Однако эти препараты эффективны только при сохранении рефлекторной возбудимости дыхательного центра. Поэтому их не применяют при отравлении веществами, которые снижают возбудимость дыхательного центра (снотворные средства, наркотические анальгетики). 10. Классификация М–холинолитиков: третичные и четвертичные азотистые соединения. Фармакологическая характеристика препаратов (препараты, механизм действия, эффекты, показания, противопоказания, нежелательные реакции).  М-холиноблокаторы блокируют М-холинорецепторы, локализованные на мембране клеток эффекторных органов, и препятствуют их взаимодействию с ацетилхолином. М-холиноблокаторы вызывают: • расширение зрачков (мидриаз); • паралич аккомодации (глаз устанавливается на дальнюю точку видения); • повышение частоты сокращений сердца (тахикардия); • повышение атриовентрикулярной проводимости; • снижение тонуса гладких мышц бронхов; • снижение тонуса и моторики ЖКТ и мочевого пузыря; • уменьшение секреции бронхиальных и пищеварительных желез. Кроме того, М-холиноблокаторы устраняют влияние симпатической системы на секрецию потовых желез, получающих симпатическую холинергическую иннервацию, и таким образом уменьшают их секрецию. Препараты М-холиноблокаторов: атропина сульфат, скополамина гидробромид, платифиллина гидротартрат, гоматропина гидробромид, пирензепин (Гастроцепин), ипратропия бромид (Атровент), тровентол, тропиками д (Мидриацил). Среди М-холиноблокаторов выделяют вещества растительного происхождения и синтетические соединения: К веществам растительного происхождения относятся алкалоиды тропанового ряда, полученные из растений семейства пасленовых (Solanaceae): красавки (Atropa belladonna), белены (Hyosciamus niger), дурмана (Datura stramonium) и скополии (Scopolia carniolica). Главным алкалоидом этих растений является L-гиосциамин, который при выделении превращается в рацемическую смесь L- и D-гиосциамина –атропин Атропин по химической структуре является сложным эфиром тропина и троповой кислоты и относится к третичным аминам (липофильным неполярным соединениям), получен синтетическим путем. В тех же растениях содержится другой алкалоид с М-холиноблокирующей активностью - сложный эфир скопина и троповой кислоты скополамин. Из крестовника широколистного выделен алкалоид платифиллин (производное метилпирролизидина). Атропин является наиболее известным М-холиноблокатором. Атропин блокирует М,-, М2- и М3-подтипы холинорецепторов.. Блокируя М3-холинорецепторы круговой мышцы радужной оболочки, атропин вызывает ее расслабление, вследствие чего происходит расширение зрачков (мидриаз). Он также вызывает расслабление ресничной (цилиарной) мышцы. Это приводит к натяжению цинновой связки, вследствие чего происходит уменьшение кривизны хрусталика (снижается его преломляющая способность) - глаз устанавливается на дальнюю точку видения. Такое состояние называется параличом аккомодации. При расширении зрачков и расслаблении цилиарной мышцы нарушается отток внутриглазной жидкости и у больных глаукомой может повыситься внутриглазное давление. Поэтому атропин и другие М-холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме. Атропин блокирует М2-холинорецепторы сердца и, устраняя тормозное влияние блуждающего нерва на синоатриальный узел, повышает его автоматизм — возникает тахикардия. Уменьшение тормозного влияния вагуса на атриовентрикулярный узел приводит к повышению атриовентрикулярной проводимости. Блокируя М3-холинорецепторы гладкомышечных клеток, атропин устраняет стимулирующее влияние парасимпатической иннервации на гладкие мышцы бронхов, желудка, кишечника, мочевого пузыря, желчевыводящих протоков и снижает их тонус и моторику ЖКТ Атропин блокирует М3-холинорецепторы экзокринных желез (желез внешней секреции) и уменьшает секрецию бронхиальных, слюнных желез, желез желудка и поджелудочной железы, слезных, носоглоточных и потовых желез. Атропин блокирует М-холинорецепторы энтерохромаффиноподобных клеток желудка и таким образом уменьшает выделение гистамина, который стимулирует секрецию хлористоводородной кислоты париетальными клетками желудка. В результате секреция хлористоводородной кислоты снижается. Атропин блокирует неиннервируемые М3-холинорецепторы эндотелия сосудов, но при этом не вызывает изменения тонуса сосудов. Однако он препятствует взаимодействию рецепторов с М-холиномиметическими веществами и устраняет их сосудорасширяющее действие. Многие из этих эффектов атропина (и других М-холиноблокаторов) используются в медицинской практике. Способность атропина вызывать расширение зрачков используется в офтальмологии для исследования глазного дна, а также для лечения воспалительных заболеваний (ириты, иридоциклиты), так как при расширении зрачков снижается опасность образования спаек между радужкой и капсулой хрусталика. Вызываемый атропином паралич аккомодации позволяет использовать его для определения истинной рефракции глаза (определение преломляющей способности хрусталика). После инстилляции в глаз 0,5—1% раствора атропина. Паралич аккомодации наступает через 1—3 ч и длится несколько дней. Менее продолжительное действие на глаз оказывают гоматропин (1-3 дня), циклопентолат (20-24ч), тропикамид (около 4ч). Эти препараты используют главным образом в офтальмологии. В связи со способностью повышать атриовентрикулярную проводимость, атропин применяется при атриовентрикулярном блоке вагусного происхождения. Используют его также при синусовой брадикардии. Так как атропин понижает тонус бронхов и уменьшает секрецию бронхиальных желез, он может применяться при бронхиальной астме. Однако в настоящее время при бронхиальной астме используют в основном другие М-холиноблокаторы: ипратропия бромид и тровентол, которые вводят ингаляционно. Эти вещества являются четвертичными аммониевыми соединениями. В отличие от атропина они плохо всасываются в кровь с поверхности легких, вследствие чего практически не вызывают системных побочных эффектов. Уменьшение секреции хлористоводородной кислоты париетальными клетками желудка позволяет использовать атропин и некоторые другие М-холиноблокаторы при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Это действие атропина связано с блокадой нескольких подтипов М-холинорецепторов. В настоящее время при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в основном используется— пирензепин. Пирензепин снижает секрецию НСl в меньшей степени, чем атропин, но в отличие от атропина практически не вызывает побочных эффектов, связанных с блокадой М2- и М3-холинорецепторов. Атропин снижает тонус гладких мышц и обладает сильным спазмолитическим действием, поэтому он применяется при болезненных спазмах гладкомышечных органов (коликах): спазмах кишечника (кишечная колика), желчных протоков (печеночная колика); в меньшей степени атропин эффективен при почечной колике. Атропин применяют в анестезиологии для премедикации перед хирургическими операциями, при этом атропин, блокируя М2-холинорецепторы сердца, предупреждает рефлекторную брадикардию и возможность рефлекторной остановки сердца. Полезной также является способность атропина уменьшать секрецию слюнных и бронхиальных желез. Атропин используется как специфический антидот при отравлении М-холиномиметиками и антихолинэстеразными средствами. Кроме того, атропин, проникая через гематоэнцефалический барьер, блокирует М-холинорецепторы экстрапирамидной системы и может уменьшать проявления болезни Паркинсона: тремор, ригидность, гипокинезию. В настоящее время в качестве противопаркинсонических средств используются центральные МН-холиноблокаторы: тригексифенидил (циклодол), бипериден (акинетон), которые преимущественно блокируют М-холинорецепторы ЦНС и в отличие от атропина оказывают менее выраженные периферические побочные эффекты. Применяют атропин в виде атропина сульфата внутрь, парентерально и местно (в виде глазных лекарственных форм). Внутрь назначают за 30—40 мин до еды. Атропин хорошо всасывается из кишечника и быстро проникает в ЦНС (в течение 30-60 мин). Метаболизируется в печени путем гидролиза с образованием тропина и троповой кислоты. Период полуэлиминации составляет 2 ч. Выводится почками (около 30—50% в неизмененном виде). Продолжительность при введении внутрь составляет 4—6 ч. При применении атропина возникают следующие побочные эффекты, связанные с блокадой М- холинорецепторов в различных органах и тканях: • сухость во рту вследствие снижения секреции слюнных желез; • нарушение ближнего видения вследствие паралича аккомодации; • тахикардия; • обстипация вследствие снижения тонуса и перистальтики ЖКТ и повышения тонуса сфинктеров; • нарушение мочеиспускания вследствие снижения тонуса и моторики стенки мочевого пузыря и повышения тонуса сфинктера. У больных глаукомой атропин вызывает повышение внутриглазного давления, поэтому он противопоказан при глаукоме. Вследствие задержки мочеиспускания атропин противопоказан при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В больших дозах атропин вызывает эффекты, связанные со стимулирующим действием на ЦНС: двигательное и психическое возбуждение, сильное беспокойство, нарушение памяти, координации. Эти эффекты возникают в основном при отравлении атропином. Кроме того, для отравления атропином характерны: расширенные зрачки и ухудшение зрения, фотофобия (светобоязнь), сухость слизистых оболочек полости рта, носоглотки, что может привести к нарушению глотания и речи, сухость и покраснение кожи и повышение температуры тела (вследствие нарушения потоотделения и теплоотдачи, в основном бывает у детей), тахикардия, головная боль, головокружение, задержка мочеиспускания. В тяжелых случаях возникают зрительные и слуховые галлюцинации, бред, возможны судороги, которые сменяются состоянием угнетения и комой. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Частой причиной отравления, в особенности у детей, бывает употребление растений, содержащих атропин (красавка, дурман, белена). Для устранения эффектов атропина парентерально вводят антихолинэстеразные средства, проникающие в ЦНС (физостигмин). Другие меры при отравлении атропином состоят в промывании желудка и назначении солевых слабительных, энтеросорбентов (активированный уголь), танина (можно крепкий чай); для удаления вещества из крови используют гемосорбцию, форсированный диурез. При сильном возбуждении применяют диазепам или барбитураты короткого действия. При необходимости - искусственное дыхание. Препараты красавки (белладонны) содержат атропин. Применяют в виде настойки и экстрактов (сухой и густой) главным образом в качестве спазмолитических средств при болезненных спазмах гладких мышц ЖКТ, желчевыводящих протоков и других гладкомышечных органов. Препараты красавки входят в состав таблеток «Бекарбон», «Бесалол», «Бепа-сал», «Беллалгин»; свечей «Бетиол», «Анузол»; капель Зеленина; препарата «Солутан» и др. Скополамин (α-гиосцин) — алкалоид, который содержится в тех же растениях, что и атропин, по химической структуре близок к атропину, является сложным эфиром скопина и троповой кислоты. Скополамин вызывает эффекты, связанные с блокадой М-холинорецепторов как в периферических органах и тканях, так и в ЦНС (проникает через гематоэнцефалический барьер). Периферические эффекты скополамина сходны с эффектами атропина. В то же время центральные эффекты существенно различаются. Скополамин в отличие от атропина в терапевтических дозах вызывает угнетающее действие на ЦНС. Обычно это проявляется в виде общего успокоения, сонливости, возможна амнезия (ухудшение памяти). Используют его способность угнетать вестибулярные центры при вестибулярных расстройствах, проявляющихся в виде головокружений, тошноты, рвоты, нарушения равновесия, а также для профилактики морской и воздушной болезни. Скополамин входит в состав таблеток «Аэрон», которые принимают перед полетом или морским путешествием, действие их продолжается 6 ч. Для обеспечения более длительного действия скополамина используют специальные трансдермальные терапевтические системы доставки, которые представляют из себя накожные пластыри (приклеивают на здоровую кожу за ухом), выделяющие скополамин в течение 48-72 ч. Скополамин применяют для премедикации перед хирургическими операциями, чтобы предотвратить возникновение рефлекторной брадикардии и уменьшить секрецию слюнных и бронхиальных желез. При этом полезным также оказывается успокаивающее действие скополамина. В токсических дозах скополамин подобно атропину может вызвать возбуждение ЦНС и коматозное состояние. Платифиллина гидротартрат — алкалоид крестовника широколистного, третичное аммониевое основание, хорошо всасывается в кишечнике и проникает через гематоэнцефалический барьер. Обладает прямым миотропным спазмолитическим действием (расслабляющее действие оказывает непосредственно на гладкие мышцы внутренних органов и кровеносных сосудов), вследствие чего расширяет сосуды и несколько снижает артериальное давление. Действие на зрачки менее продолжительное, чем у атропина и гоматропина. Применяют платифиллин при спазмах гладкомышечных органов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах сосудов головного мозга и периферических сосудов, в офтальмологии для расширения зрачков. Гоматропин - синтетическое атропиноподобное вещество, сложный эфир тропина и миндальной кислоты, относится к третичным аминам. Применяется в офтальмологической практике для расширения зрачков. Пирензепин блокирует преимущественно М,-холинорецепторы и применяется в качестве антисекреторного средства при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Ипратропия бромид, блокируя М3-холинорецепторы гладких мышц бронхов и бронхиальных желез, оказывает выраженное бронхорасширяющее действие и уменьшает секрецию желез. Применяют при обструктивных заболеваниях дыхательных путей (в том числе при бронхиальной астме). Максимальный эффект развивается через 30—60 мин после ингаляционного введения ипратропия бромида и сохраняется и течение 3—6 ч. При ингаляционном введении мало всасывается со слизистой оболочки дыхательных путей в кровь. Побочные эффекты: сухость во рту и повышение вязкости мокроты. Тропикамид применяется только в офтальмологии. Блокируя М-холинорецепторы круговой мышцы радужки и цилпарной мышцы, вызывает мидриаз и паралич аккомодации. Действие наступает быстро — через 5—10 мин и продолжается до 6 ч. Тропикамид хорошо всасывается со слизистой оболочки слезного канала в кровь и может оказывать нежелательные системные эффекты: головную боль, тахикардию, сухость во рту. Противопоказан при глаукоме. |