1. Медицинская микробиология. Предмет, задачи, методы, связь с другими науками. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача

Скачать 0.96 Mb. Скачать 0.96 Mb.

|

|

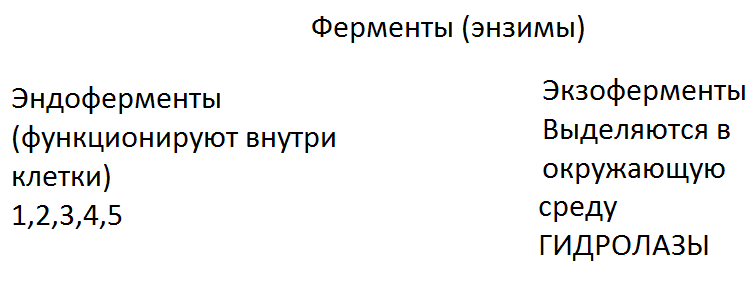

Чистой культурой называется популяция бактерий од ного вида или одной разновидности, выращенная на питательной среде. Многие виды бактерий подразделяют по одному признаку на биологические варианты — биовары. Биовары, различающие ся по биохимическим свойствам, называют хемоварами, по анти генным свойствам — сероварами, по чувствительности к фагу — фаговарами. Культуры микроорганизмов одного и того же вида, или биовара, выделенные из различных источников или в разное время из одного и того же источника, называют штаммами, которые обычно обозначаются номерами или какими-либо сим волами. Чистые культуры бактерий в диагностических бактерио логических лабораториях получают из изолированных колоний, пересевая их петлей в пробирки с твердыми или, реже, жидкими питательными средами. Колония представляет собой видимое изолированное скоп ление особей одного вида микроорганизмов, образующееся в результате размножения одной бактериальной клетки на плотной питательной среде (на поверхности или в глубине ее). Колонии бактерий разных видов отличаются друг от друга по своей мор фологии, цвету и другим признакам. Чистую культуру бактерий получают для проведения диагно стических исследований — идентификации, которая достигается путем определения морфологических, культуральных, биохимиче ских и других признаков микроорганизма. Морфологические и тинкториальные признаки бактерий изучают при микроскопическом исследовании мазков, окрашенных разными методами, и нативных препаратов. Культуральные свойства характеризуются питатель ными потребностями, условиями и типом роста бактерий на плот ных и жидких питательных средах. Они устанавливаются по мор фологии колоний и особенностям роста культуры. Биохимические признаки бактерий определяются на бором конститутивных и индуцибельных ферментов, присущих определенному роду, виду, варианту. В бактериологической прак тике таксономическое значение имеют чаще всего сахаролитические и протеолитические ферменты бактерий, которые определя ют на дифференциально-диагностических средах. При идентификации бактерий до рода и вида обращают вни мание на пигменты, окрашивающие колонии и культуральную среду в разнообразные цвета. Например, красный пигмент обра зуют Serratia marcescens, золотистый пигмент — Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), сине-зеленый пигмент — Pseu-domonas aeruginosa. Для установления биовара (хемовара, серовара, фаготипа) проводят дополнительные исследования по выялвениб соответствующего маркера – определению фермента, антигена, чувствительности к Фанам. Методы выделения чистых культур бакте рий. Универсальным инструментом для производства посевов явля ется бактериальная петля. Кроме нее, для посева уколом при меняют специальную бактериальную иглу, а для посевов на чашках Петри — металлические или стеклянные шпатели. Для посевов жидких материалов наряду с петлей используют пасте ровские и градуированные пипетки. Первые предварительно из готовляют из стерильных легкоплавких стеклянных трубочек, которые вытягивают на пламени в виде капилляров. Конец ка пилляра сразу же запаивают для сохранения стерильности. У пастеровских и градуированных пипеток широкий конец за крывают ватой, после чего их помещают в специальные пеналы или обертывают бумагой и стерилизуют. При пересеве бактериальной культуры берут пробирку в левую руку, а правой, обхватив ватную пробку IV и V пальцами, вынимают ее, пронося над пламенем горелки. Удерживая дру гими пальцами той же руки петлю, набирают ею посевной ма териал, после чего закрывают пробирку пробкой. Затем в пробирку со скошенным агаром вносят петлю с посевным материалом, опуская ее до конденсата в нижней ча сти среды, и зигзагообразным движением распределяют мате риал по скошенной поверхности агара. Вынув петлю, обжигают край пробирки и закрывают ее пробкой. Петлю стерилизуют в пламени горелки и ставят в штатив. Пробирки с посевами надг писывают, указывая дату посева и характер посевного мате риала (номер исследования или название культуры). Посевы «газоном» производят шпателем на питательный агар в чашке Петри. Для этого, приоткрыв левой рукой крышку, пет лей или пипеткой наносят посевной материал на поверхность питательного агара. Затем проводят шпатель через пламя горел ки, остужают его о внутреннюю сторону крышки и растирают материал по всей поверхности среды. После инкубации посева появляется равномерный сплошной рост бактерий. Методы культивирования анаэробов.Для культивирования анаэробов необходимо понизить окислительно-восстановительный потенциал среды, соз¬дать условия анаэробиоза, т. е. пониженного содержания кислорода в среде и окружающем ее пространстве. Это достигается применением физических, химических и био¬логических методов. 10. Способы получения энергии бактериями (брожение, дыхание). Типы дыхания бактерий. Дыхание, или биологическое окисление, основано на окисли тельно-восстановительных реакциях, идущих с образованием АТФ-универсального аккумулятора химической энергии. Энергия необходима микробной клетке для ее жизнедеятельности. При дыхании происходят процессы окисления и восстановления: окисление — отдача донорами (молекулами или атомами) во дорода или электронов; восстановление — присоединение водо рода или электронов к акцептору. Акцептором водорода или электронов может быть молекулярный кислород (такое дыхание называется аэробным) или нитрат, сульфат, фумарат (такое дыхание называется анаэробным — нитратным, сульфатным, фумаратным). Анаэробиоз (от греч. аег — воздух + bios — жизнь) — жизнедеятельность, протекающая при отсутствии сво бодного кислорода. Если донорами и акцепторами водорода яв ляются органические соединения, то такой процесс называется брожением. При брожении происходит ферментативное расщепление органических соединений, преимущественно углеводов, в анаэробных условиях. С учетом конечного продукта расщепления углеводов различают спиртовое, молочнокислое, уксуснокислое и другие виды брожения. По отношению к молекулярному кислороду бактерии можно разделить на три основные группы: облигатные, т.е. обязатель ные, аэробы, облигатные анаэробы и факультативные анаэробы. 11. Ферменты бактерий. Классификация ферментов: 1) по химической природе; 2) по генетическому контролю. Методы изучения ферментативной активности бактерий и ее использование для идентификации бактерий. Ферменты бактерийФерменты (энзимы) – белковые катализаторы живой клетки. Ферменты метаболизма отсутствуют у вирусов. У бактерий обнаружены все 6 классов.Свойства ферментов: • Ускоряют реакции, которые могут протекать и без них; • Не входят в состав конечных продуктов реакции и не расходуются в процессе реакции; • Узко специфичны, избирательно действуют на субстрат. • Регулируемы. Регуляция ферментативного аппарата – важнейший механизм адаптации к условиям среды; • Эффективны. Скорость реакции возрастает на несколько порядков. Классификация ферментов:I.По химической природе: • Оксидоредуктазы – катализируют окислительно-восстановительные реакции; • Трансферазы – ускоряют реакции переноса атомов в ЦТК и пентозофосфатном цикле. Аминотрансфераза и ацилтрансфераза – определяют антибиотикорезистентность бактерий. • Гидролазы – ускоряют гидролитическое расщепление белков и углеводов. Для некоторых гидролаз субстратом являются органы, ткани живого человека – ферменты агрессии. Ферменты агрессии: a. Гиалуронидаза – расщепляет гиалуроновую кислоту соединительной ткани; b. Нейраминидаза – нейраминоваую кислоту слизистых оболочек; c. Коллагеназа – коллаген мышечных волокон; d. Лецитиназа – лецитин мембран эритроцитов и мышечных волокон; e. Протеиназа – иммуноглобулины. • Лиазы – участвуют в реакциях негидролитического расщепления с образованием двойных связей или присоединение по двойным связям; • Изомеразы – изомерация соединений; • Лигазы (синтетазы) – реакция биосинтеза белка. II. По генетическому контролю:•Конститутивные синтезируются в течении всей жизни микроорганизма (1,2,6 классы);• Адаптивные ферменты (индуцибельные). Синтез индуцируется субстратом (3,4 классы);•Репрессивные. Синтез угнетается избыточным накоплением продуктов реакции.• !Ферментативная активность микроба используется для идентификации и включает три варианта: 1. Сахаролитическая; 2. Протеолитическая (расщепление белков); 3. Гемолитическая.  12. Актиномицеты, их морфология. Роль актиномицетов в инфекционной патологии. Актиномицеты – продуценты антибиотиков. Морфологическая характеристика актиномицетов (лучистых грибов по старым классификациям). Актиномицеты - формы бактерий, имеющие истинный, не имеющий перегородок мицелий. Мицелиальный (в виде ветвящихся нитей) рост этих грамположительных бактерий придает им внешнее сходство с грибами. Это сходство усиливается вследствие наличия у высших форм актиномицетов наружных неполовых спор, которые называются конидиями. В отличие от грибов, актиномицеты имеют прокариотическое строение клетки, не содержат в клеточной стенке хитина или целлюлозы, размножаются только бесполым путем. У низших актиномицетов мицелий фрагментируется на типичные одноклеточные бактерии. Мицелий актиномицетов подразделяют на субстратный (в субстрате) и воздушный. К мицелиальным бактериям относят микобактерии, рода накардий и актиномицетов, несколько родов высших актиномицет. Представители рода Mycobacterium, в который входят возбудители туберкулеза, являются кислотоустойчивыми микроорганизмами, плохо воспринимающими краски. Их высокая резистентность во внешней среде , кислотоустойчивость и ряд других свойств связан с особым составом клеточной стенки, большим содержанием липидов и воска. У представителей родов Actinomyces и Nocardia мицелий выражен в значительно большей степени, чем у микобактерий, однако в старых культурах они также проявляют тенденцию фрагментироваться на отдельные клетки неправильной формы. Микроорганизмы рода Actinomyces являются анаэробами, Nocardia - аэробами, многие из которых проявляют кислотоустойчивость. Микроорганизмы, относящиеся к высшим актиномицетам (рода Streptomyces, Micromonospora) образуют мицелий и размножаются наружными неполовыми спорами или конидиями. Обычным местом обитания для большинства из них является почва. Однако ряд видов актиномицет и нокардий могут инфицировать раны и вызывать образование абсцессов. Для актиномицетов характерно образование друз - плотных “зерен” в гное, представляющих собой беспорядочно переплетенные в центре нити мицелия с радиально отходящими на периферию колбовидно расширенными на концах “дубинками”. С некоторыми актиномицетами (например, стрептомицетами) связана способность выработки антибиотиков. Актиномицеты- антибиотики. Самой богатой антагонистами группой почвенных микроорганизмов оказалась группа лучистых грибков, актиномицетов, а среди них — представители рода Actinomyces . Подавляющее большинство антибиотиков, нашедших применение в медицине и народном хозяйстве, получено именно из этой группы микроорганизмов. Многочисленными работами советских и зарубежных исследователей установлено, что актиномицеты-антагонисты встречаются в различных природных субстратах, но больше всего их в почве (до нескольких миллионов в 1 г). В некоторых почвах можно обнаружить сравнительно небольшое количество актиномицетов, но почти все они оказываются антагонистами. Установлено, что в окультуренных, хорошо унавоженных почвах встречается больше актиномицетов-антагонистов, чем в почвах целинных, бедных органическим веществом, малоплодородных почвах. Много антагонистов было обнаружено Н. А. Красильниковым в почвах южных засушливых районов. Кроме климатических и географических условий, на содержание актиномицетов-антагонистов в почвах оказывают влияние также сезонность, растительный покров, микробное население, влажность, кислотность и тип почвы, снабжение ее кислородом и много других факторов. Роль антибиотиков в биоценозах Одной из характерных особенностей антибиотиков является избирательность действия — каждый антибиотик действует на определенный набор видов микроорганизмов, т. е. имеет свой специфический антимикробный спектр действия. Например, актиномицеты, принадлежащие к виду Actinomyces streptomycini, подавляют рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерий, некоторых видов дрожжей и грибов. Actinomyces levoris не угнетает рост бактерий, но подавляет развитие дрожжей, некоторых дрожжеподобных организмов, мицелиальных грибов и т. д. Антимикробный спектр действия — один из таксономических признаков в систематике актиномицетов, служащих для разграничения видов. Вырабатываемые актиномицетом антибиотики не угнетают развития собственной культуры даже в концентрациях, которые во много раз превышают минимальную концентрацию, подавляющую рост других микроорганизмов. Какова же биологическая роль антибиотиков? На этот вопрос однозначного ответа нет. Советские и многие зарубежные ученые считают, что способность синтезировать антибиотики — полезное для вида приспособление, выработавшееся и закрепленное в процессе эволюции организмов. Продуцирование антибиотиков — один из факторов, дающий определенные преимущества микроорганизму-антагонисту в борьбе за существование в сложных естественных микробных ассоциациях. Согласно другой точке зрения, антибиотики представляют собой «отбросы» обмена веществ у микроорганизма, не играющие приспособительной, эволюционной роли. Эта точка зрения разделяется 3. Ваксманом, X. Лешевалье и некоторыми другими зарубежными исследователями. Свою трактовку они обосновывают главным образом тем, что, во-первых, антибиотики образуются не всеми широко распространенными микробами; во-вторых, антибиотики быстро инактивируются в почве. Но продуцирование антибиотиков — лишь одно из приспособлений, выработанное микробами в борьбе за существование. Антагонизм микробов может обусловливаться и рядом других веществ, помимо антибиотиков, а также приспособительными механизмами, не связанными с образованием каких-либо химических соединений. Все это также может способствовать широкому распространению микробов, у которых не выявлена способность синтезировать антибиотики. К этому же следует добавить, что в лабораторных условиях, когда тот или иной актиномицет выращивают изолированно (вне естественного микробного сообщества) на искусственных питательных средах, не всегда удается выявить способность к синтезу антибиотика. То есть неактивные в лабораторных условиях штаммы актиномицетов способны к биосинтезу антибиотиков. 13. Спирохеты, их морфология и биологические свойства. Патогенные для человека виды. Спирохеты (семейство Spirochaetaceae [от греч. speira. спираль, + chaite, волос]) относят к отделу Gracilicutes порядка Spirochaetates. Спирохеты — тонкие, подвижные, спирально загштыс бактерии длиной 3-500 мкм. В мазках располагаются одиночно либо образуют цепочки, объединённые внешней оболочкой. Клетки спирохет состоят из пpoтоплазатического цилиндра, переплетённого с одной или более осевыми фибриллами, отходящими от субтерминальных прикрепительных дисков, расположенных на обоих концах цилиндра (что сближает их с простейшими). Медицинское значение среди спирохет имеют представители родов Treponema, Borrelia и Leptospira. Бактерии различных родов существенно различаются по тинкториальным свойствам; некоторые хорошо окрашиваются анилиновыми красителями (например, Borrelia recurrmtis) другие требуют специальных методов окраски. Патогенными для человека свойствами обладают Treponema pallidum (подвиды pallidum, pertenue и endemicum), Treponema carateum и Treponema vincentii. Последний вид трепонем представлен условно-патогенными микробами, обитающими в складках слизистой полости рта и десневых карманах. При ослаблении организма может вызвать в симбиозе с Fusobacterium nucleatum и Prevotella melaninogenica язвенно-некротическую ангину Симановского-Венсана-Плаута. Спирохеты (от лат. spira — изгиб, chatie — грива) — спирально извитые одноклеточные организмы. Число витков у спирохет может достигать 10—15 . Величина их значительно варьирует: диаметр от 0,25 до 6 мкм, а длина от 7 до 500 мкм. Исследования в электронном микроскопе показали, что структура спирохет значительно сложнее, чем у бактерий. Они имеют клеточные оболочки, цитоплазматическую спираль (цитоплазматический цилиндр) и осевую нить. Внутри цитоплазмы расположены нуклеоид, образования типа мезосомы и различные гранулы. Клеточные оболочки спирохеты представляют собой комплекс из двух образований: наружной оболочки, очень тонкой, эластичной и гибкой (покров) и лежащей под ней клеточной стенки цитоплазматического цилиндра. В поверхностном слое клеточной стенки цитоплазматического цилиндра обнаружены гликопептиды. Осевая нить, вокруг которой изогнуто тело спирохет, состоит из одной, нескольких или пучка слившихся фибрилл. В фибриллах найдено хитиноподобное вещество — кутин, которое обычно встречается только у животных. Спирохеты очень подвижны. Они могут сгибаться, сокращаться, совершать быстрые вращательные и прямолинейные движения за счет сокращений их фибриллярного аппарата. Размножаются спирохеты поперечным делением на две равноценные особи. Среди спирохет имеются возбудители инфекционных заболеваний человека: возвратного,тифа, сифилиса и лептоспирозов. Некоторые спирохеты являются сапрофитами. Они встречаются на слизистой оболочке полости рта и половых органов здоровых людей. 14. Риккетсии, их морфология и биологические свойства. Роль риккетсий в инфекционной патологии. |