Материал подготовка экзамен для нефтьгаз. 1. Нефтяные залежи и месторождения

Скачать 0.77 Mb. Скачать 0.77 Mb.

|

|

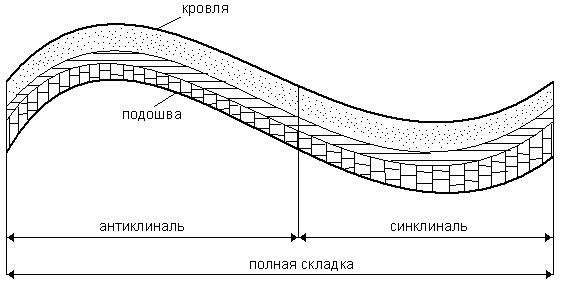

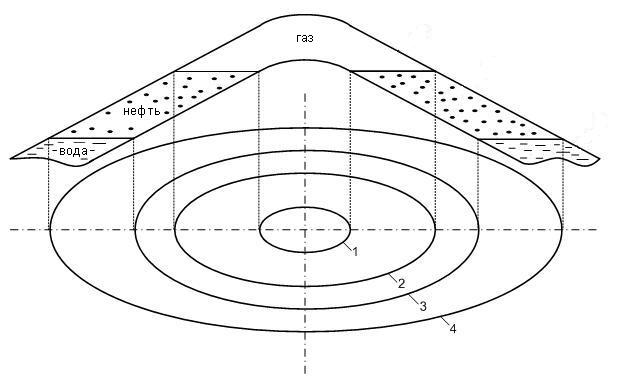

Нефть представляет собой сложную многокомпонентную природную смесь, состоящую из парафиновых, нафтеновых, ароматических углеводородов, гетероатомных соединений, смол, асфальтенов и других компонентов. Кроме этого, в пластовой нефти содержатся различные газы, пластовая вода, неорганические соли, механические примеси. 1. Нефтяные залежи и месторождения 1.1. Формы залегания нефтяных залежей Нефть насыщает поры, трещины и пустоты в горных породах в недрах Земли. Естественное скопление нефти в недрах называется нефтяной залежью. Нефтяные залежи, как правило, содержат газообразные соединения, которые могут находиться как в свободном состоянии, так и в растворённом состоянии в нефти. Поэтому нефтяная залежь по существу является нефтегазовой. Газообразные соединения составляют основу попутного нефтяного газа. В недрах имеются также чисто газовые и газоконденсатные залежи. В газоконденсатных залежах помимо газа в порах пласта содержится некоторый объём жидких соединений - конденсата. Совокупность залежей нефти или газа, расположенных на одном участке земной поверхности, представляет собой нефтяное или газовое месторождение. Промышленные залежи нефти и газа обычно встречаются в осадочных породах, имеющие большое количество крупных пор. Осадочные породы образовались в результате осаждения органических и неорганических веществ на дне водных бассейнов и поверхности материков. Характерный признак осадочных горных пород – их слоистость. Они сложены, в основном, из почти параллельных слоёв (пластов), отличающихся друг от друга составом, структурой, твёрдостью и окраской. На месторождении могут быть от одного до нескольких десятков нефтяных или газовых пластов. Если на одной площади всего одна залежь – то месторождение и залежь равнозначны и такое месторождение называется однопластовым. В остальных случаях месторождения многопластовые. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой, сверху – кровлей. Пласты осадочных пород могут залегать не только горизонтально, но и в виде складок вследствие горных процессов. Изгиб пласта, направленный выпуклостью вверх, называется антиклиналью, вниз – синклиналью. Соседние антиклиналь и синклиналь образуют полную складку. Размеры антиклинали в среднем составляют: длина 5…10 км, ширина 2…3 км, высота 50…70 м. Примерами гигантских антиклиналей являются Уренгойское газовое месторождение (длина 120 км, ширина 30 км, высота 200 м) и нефтяное месторождение Гавар в Саудовской Аравии (длина 225 км, ширина 25 км, высота 370 м). В России почти 90% разведанных залежей нефти и газа находятся в антиклиналях. По проницаемости горные породы делятся на проницаемые (коллекторы) и непроницаемые (покрышки). Коллекторы – породы, которые могут вмещать, пропускать и отдавать жидкости и газы.  Рис. 1.1. Схема полной складки пласта Различают следующие типы коллекторов: поровые (пески, песчаники), кавернозные (имеющие полости – каверны, образовавшиеся за счёт растворения солей водой), трещиноватые (имеющие микро- и макротрещины в непроницаемых породах, например, известняки) и смешанные. Покрышки – практически непроницаемые породы (обычно глины). Для формирования крупных скоплений нефти и газа необходимо выполнение ряда условий: наличие коллекторов, покрышек, а также пласта особой формы, попав в который нефть и газ оказываются как бы в тупике (ловушке). Скопление нефти и газа происходит вследствие их миграции в коллекторах из области высоких в область низких давлений вдоль покрышек. Различают следующие основные типы ловушек: антиклинальная, тектонически экранированная, стратиграфически экранированная и литологически экранированная. Тектонически экранированная ловушка образуется вследствие тектонических движений и вертикальных смещений земной коры. Стратиграфически экранированная ловушка образуется вследствие перекрывания коллекторов более молодыми непроницаемыми отложениями. Литологически экранированная ловушка образуется при окружении линз проницаемых пород непроницаемыми породами. Попав в ловушку, нефть, газ и вода расслаиваются. Нефтяные залежи чаще всего встречаются в антиклинальных ловушках, схема которой представлена на рис. 1.2. Геометрические размеры залежи определяются по её проекции на горизонтальную плоскость.  Рис. 1.2. Схема нефтяной залежи антиклинального типа: 1 – внутренний контур газоносности; 2 – внешний контур газоносности; 3 – внутренний контур нефтеносности; 4 – внешний контур нефтеносности Поверхность раздела газа и нефти – газонефтяной контакт. Поверхность раздела нефти и воды – водонефтяной контакт. Линия пересечения поверхности газонефтяного контакта с подошвой пласта – это внутренний контур газоносности, с кровлей – внешний контур газоносности. Линия пересечения поверхности водонефтяного контакта с подошвой пласта – внутренний контур нефтеносности, с кровлей – внешний контур нефтеносности. Кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой пласта – это толщина пласта. Расстояние по большой оси ее между крайними точками внешнего контура нефтеносности – длина залежи. Расстояние по малой оси между крайними точками внешнего контура нефтеносности – ширина залежи. Расстояние по вертикали от подошвы залежи до её наивысшей точки – мощность залежи. Обычным спутником нефти в нефтяных залежах являются пластовые воды, которые обычно находятся в пониженных частях пласта. Пластовые воды, находящиеся в нижней части продуктивных пластов, называются подошвенными, объём которых обычно в десятки и сотни раз больше нефтяной части. Пластовые воды, простирающиеся на большие площади за пределами залежи, называются краевыми. В нефтегазовой части пластов вода удерживается в виде тонких слоев на стенках пор и трещин за счет адсорбционных сил. Эта вода при эксплуатации залежи остается неподвижной и называется остаточной или связанной. Ее содержание составляет примерно от 10 до 30% от суммарного объема пор в нефтяных месторождениях и до 70% в газовых месторождениях. Если в пласте есть свободный газ, то он будет в верхней части пласта в виде газовойшапки. Раздел между газом, нефтью и водой в нефтяных залежах или между газом и водой в чисто газовых залежах представляет собой сложную переходную область. Из-за подъема воды за счет капиллярных сил в порах пород четкого раздела воды и нефти не существует и содержание воды по вертикали изменяется от 100% до 30% и более в повышенных частях залежи. Высота этой зоны составляет от 3 до 5 метров и более. 1.2. Свойства продуктивных пластов Способность пород вмещать воду, жидкие и газообразные углеводороды определяется их пористостью, то есть наличием в них пустот, пор. Каналы, образуемые порами, делятся на 3 группы: - крупные (сверхкапиллярные), диаметром более 0,5 мм; - капиллярные, диаметром от 0,0002 до 0,5 мм; - субкапиллярные, диаметром до 0,0002 мм. Отношение суммарного объёма пор к общему объёму породы называется коэффициентом полной пористости (то же, что и порозность). Его значение зависит от взаимного расположения и плотности укладки зерен породы, их формы, состава и типа цементирующего материала. Например, у песков коэффициент полной пористости может достигать 0,52, у песчаников 0,29, а у магматических пород – всего 0,00125. Но часть пор в породе являются закрытыми, то есть изолированными друг от друга, что делает невозможным миграцию через них нефти, газа и воды. Поэтому используют коэффициенты открытой и эффективной пористости. Коэффициент открытой пористости – это отношение объёма пор, сообщающихся между собой, к общему объёму породы. Коэффициент эффективной пористости - это отношение объёма пор, по которым возможно движение жидкости и газа, к общему объёму породы. Проницаемость породы – это способность пропускать через себя жидкости и газы. Проницаемость пород характеризуется коэффициентом проницаемости, входящим в формулу линейного закона фильтрации Дарси. Единица измерения Дарси: 1Д = 1 м2. Физический смысл этой размерности заключается в том, что проницаемость как бы характеризует размер площади сечения каналов пористой породы, по которым происходит фильтрация. То есть коэффициентом проницаемости в 1Д обладает образец пористой среды, площадью поперечного сечения 1 м2 и длиной 1м, через который при перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Па∙с составляет 1 м3/с. Коэффициент проницаемости горных пород очень мал: для большинства нефтяных месторождений он находится в пределах от 10-13 м2 до 2∙10-12 м2, для газовых месторождений - до 5∙10-15 м2. Чем выше проницаемость пластов, тем выше дебиты скважин. При разработке месторождений в порах одновременно движутся нефть, газ, вода или их смеси. Проницаемость среды меняется в зависимости от соотношения этих компонентов. Поэтому для характеристики проницаемости пород введены понятия абсолютной, эффективной и относительной проницаемости. Абсолютная проницаемость – это проницаемость породы для какой-то одной фазы (воды, нефти или газа), которой и заполнена эта порода. Эффективная (фазовая) проницаемость – это проницаемость породы только для одной фазы (нефти, воды или газа) при одновременной фильтрации многофазной смеси. Относительная проницаемость породы – отношение эффективной проницаемости к абсолютной. С увеличением обводненности залежи эффективная проницаемость для нефти снижается, а для воды увеличивается, поэтому обычно при обводнённости залежи более 20% эффективная проницаемость для нефти резко снижается, а с 85% прекращается вообще, хотя в пласте нефть еще есть. Это объясняется тем, что за счет молекулярно-поверхностных сил вода удерживается в мелких порах и на поверхности зерен породы в виде тонкой пленки, что уменьшает площадь сечения каналов для нефти и снижает нефтеотдачу. То же может наблюдаться при наличии в пласте свободного газа, который может занимать поры пласта и снижать эффективную проницаемость для нефти. Удельная поверхность породы – суммарная площадь поверхности частиц, приходящаяся на единицу объема породы (м2/м3). От удельной поверхности зависит проницаемость пород, содержание остаточной воды и нефти. Для нефтесодержащих пород удельная поверхность очень велика и составляет от 4∙104 до 23∙104 м2/м3. Это связано с тем, что зёрна породы очень малы и плотно упакованы. Породы же с удельной поверхностью более 23∙104 м2/м3 (глины, глинистые пески, глинистые сланцы) являются слабопроницаемыми. Упругость пласта – способность пласта изменять свой объем при изменении давления. До начала разработки пласт находится под давлением вышележащих пород (горное давление) и противодействующим ему давлением насыщающих пласт нефти, газа, воды (пластовое давление). При отборе нефти и газа пластовое давление снижается, и под действием горного давления объем пласта и пор уменьшаются. Это приводит к дополнительному выталкиванию нефти и газа из пор. Нефтенасыщенность – запасы нефти в пласте. Оценивается коэффициентом нефтенасыщенности – это доля объема пор, заполненных нефтью. Аналогично определяется газо- или водонасыщенность пласта. 1.3. Условия залегания нефти в пласте Давление в нефтяном пласте до начала разработки называется начальным пластовым давлением (РП). Оно зависит от глубины залегания пласта и приблизительно равно гидростатическому давлению столба воды:  где РП – начальное пластовое давление, Па; ρ – плотность воды, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – глубина залегания пласта, м. Например, на глубине 2 км гидростатическое давление составляет около 20 МПа или 200 ат. На самом деле из-за притока жидкости в пласт и отбора ее, давления вышележащих пород, действия тектонических сил, пластовое давление отличается от гидростатического. Обычно пластовое давление меньше. Но иногда пластовое давление превышает гидростатическое. Такие пласты называют пластами с аномально высоким давлением. Чем больше давление, тем больше запасы энергии пласта и тем больше нефти и газа можно извлечь из залежи. Температура в пластах повышается с увеличением глубины их залегания. Геотермическая ступень – число метров погружения в глубь Земли для повышения температуры на 1оС. В среднем на Земле геотермическая ступень составляет 33 м. В зависимости от давления и температуры продукция пласта может находиться в различных состояниях (жидком, газообразном, двухфазном). Если в смеси преобладают тяжелые углеводороды, пластовое давление велико, пластовая температура относительно мала, то смесь находится в жидком состоянии и такие месторождения называются нефтяными. Если в пластовой смеси преобладает метан – это чисто газовое месторождение (содержание метана составляет, как правило, более 90%). Наличие в смеси некоторого количества тяжелых углеводородов не означает, что она обязательно будет в двухфазном состоянии. При высоком давлении в пласте в сжатом газе растворяются жидкие углеводороды, образуются газоконденсатные месторождения. В газонефтяных месторождениях под действием высокого давления часть газа растворена в нефти и в пластовой воде. По мере разработки месторождения давление в пласте (РП) снижается, растворённый газ начинает выделяться из нефти. Давление, при котором начинается выделение газа из нефти, называется давлением насыщения (РНАС). Чем легче нефть и чем тяжелее газ, меньше РНАС. Начальное пластовое давление в залежи может быть выше давления насыщения (РП > РНАС). Тогда весь газ будет находиться в растворенном состоянии, и нефть может быть недонасыщенна газом. Если РП < РНАС, не весь газ будет растворен в нефти, часть его образует газовую шапку. В любом случае, по мере разработки месторождения наступает момент, когда пластовое давление становится ниже давления насыщения, образуется искусственная газовая шапка. Вследствие падения давления газ выделяется также при движении нефти по стволу скважины, в трубопроводах. Геологические запасы нефти в залежи – это объём нефти, залегающий в порах пласта:  где G – геологические запасы нефти, т; F – площадь нефтеносности, м2; hЭФ – эффективная мощность пласта, м; εЭФ – коэффициент эффективной пористости породы; m – коэффициент нефтенасыщенности пласта; ρН – плотность нефти при нормальных условиях, кг/м3; b – объёмный коэффициент нефти. Промышленные запасы нефти – это объём нефти, извлекаемый при наиболее полном и рациональном использовании современных технологий. Коэффициент нефтеотдачи – это отношение количества добытой нефти из пласта к её геологическим запасам. 2. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ Процесс добычи включает три этапа. 1. Движение нефти и газа по пласту к скважинам благодаря искусственно создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин. Это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение притока нефти и газа из залежей к забою, предусматривающих определенный порядок размещения скважин на месторождении, очередность их бурения и ввода в эксплуатацию, установление и поддержание определенного режима их работы. Этот этап называется разработкой нефтяных и газовых месторождений. 2. Движение нефти и газа от забоев скважин до их устьев на поверхности. Этот этап называется эксплуатацией нефтяных и газовых скважин. 3. Сбор продукции скважин и подготовка нефти и газа к транспорту. На этом этапе нефть с разных скважин собирается, производится отделение пластовой воды, попутного нефтяного газа, механических примесей, солей. Вода затем подготавливается для закачки обратно в пласт для поддержания пластового давления. Попутный нефтяной газ, как правило, направляется на газоперерабатывающий завод. 2.1. Потенциальная энергия нефтяного пласта Любая залежь обладает потенциальной энергией, которая в процессе разработки переходит в кинетическую энергию и расходуется на вытеснение нефти и газа из пласта. Запас потенциальной энергии создается: 1.Напором краевых (контурных) вод, которые, действуя на поверхность водонефтяного контакта, создают давление в нефти и газе, способствующее заполнению пор пласта; 2. Напором газовой шапки, которая также действует на поверхность газонефтяного контакта; 3. Энергией растворенного газа, выделяющегося из нефти при снижении давления, что способствует сохранению начального пластового давления в дальнейшем на некотором уровне. Уменьшение количества нефти в пласте приводит к тому, что этот объем занимает газ, и нефть находится под действием неизменного давления. И только когда выделение газа из нефти не будет успевать за отбором нефти, начнется снижение давления в пласте; 4. Энергией, которой обладают сжатые нефть, вода и вмещающая их порода. Это действие упругих сил. По мере разработки месторождения происходит некоторое снижение пластового давления, нефть, вода, порода разжимаются и замедляют темп падения давления; 5. Силой тяжести, которая обеспечивает сток нефти из повышенных частей пласта в пониженные, где расположены забои. |