Ответы на экзамен по морфологии. морфа%201-44-2. 1. Однокамерные и многокамерные желудки. Их топография и строение

Скачать 192.03 Kb. Скачать 192.03 Kb.

|

|

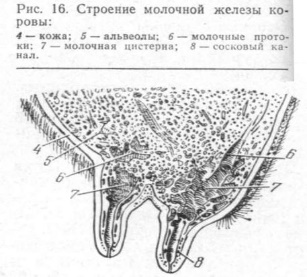

1.Однокамерные и многокамерные желудки. Их топография и строение: Желудок - мышечный орган мешковидной формы, служит для переваривания и хранения корма. Желудки бывают однокамерные и многокамерные .1-камерный свинья, лошадь. 2-камерный птица. 3-камерный верблюд. 4-камерный крс. Однокамерный желудок имеет две поверхности (диафрагмальную и висцеральную). А также большую кривизну и малую кривизну. В желудке различают вход (кардиальное отверстие) и выход (пилорическое отверстие). В кардиальной области имеется выпячивание дивертикулы желудка. Однокамерный желудок делится на 2 части по типу слизистой: более светлая - слизистая пищеварительного типа ,более тёмная с небольшими выростами – кишечного типа. У свиньи желудок расположен в левом подреберье кардиальной частью и немного заходит в правое подреберье пилорической частью. Иннервируется однокамерный желудок блуждающим нервом и нервными волокнами солнечного сплетения. Васкуляризуется желудочной артерией, отходящей от черепной артерии. У лошади желудок расположен в левом подреберье, но немного заходит и в правое. Многокамерный желудок пищеварительно - кишечного типа, объём КРС 300 Л. Состоит из 4 камер: три камеры являются преджелудками (рубец сетка книжка) один маленький истинный желудок – сычуг. Рубец - самая большая камера, имеет париентальную поверхность, висцеральную по бокам, дорсальную и вентральную кривизны, краниальный и каудальный концы. Состоит рубец из двух мешков, между ними мышечная перегородка, внутри между собой сообщаются в преддверие рубца входит пищевод и кардиальное отверстие ведёт из рубца в сетку. Сетка - маленькая круглая камера, овальной формы, лежит впереди рубца и открывается в него широким отверстием мышечная перегородка в виде ячеек. Лежит в области мечевидного отростка. Книжка - самая маленькая камера желудка имеет два отверстия внизу лежит желоб и состоит из мышечных листочков на которых имеются выросты небольшие, за счёт сокращения листочков трава перемалывается в пюре. У телят преджелудки не развиты, но развит сычуг. Располагается в правом подреберье. Сычуг имеет большую и малую кривизну, краниальных и каудальные концы. Желудок жвачных иннервируется и васкулизируется также как и однокамерный, то есть блуждающий нерв. У КРС рубец занимает всю левую половину брюшной полости заходит в правую до области мечевидного отростка располагается в области левого подреберья в подвздошной паховой пупочной поясничной области. Располагается в правом подреберье и частично входит в область мечевидного отростка и находится слева от печени. 2. Кровообращение у плода: В эмбриональный и фетальный период у высших позвоночных животных формируется 3 системы кровообращения: желточная, плацентарная и легочная. В начальных стадиях развития вслед за обособлением пупочного пузырька возникает желточное кровообращение, заключающееся в появлении артериальных и венозных сосудов, оплетающих стенку желточного пузыря и собирающихся в более крупные стволы в области пупочного кольца. Этот круг кровообращения имеет большое значение у яйцекладущих. У млекопитающих развит слабо, формируется почти одновременно с плацентарным кругом кровообращения. 3.Область крупа (костная основа, сосуды, нервы и мускулатура): Область крупа образована двумя (правой и левой) ягодичными областями и имеет форму двухскатной крыши со слегка выпуклыми поверхностями у упитанных животных и вогнутыми – у истощенных. Для животных наиболее желателен длинный, прямой и широкий круп. Такой круп отличается хорошим развитием мясного треугольника, вершины которого находятся на маклоках, седалищных буграх и коленной чашке. Образован крестцом, подвздошной костью таза, седалищной костью таза и первыми 2 хвостовыми позвонками. Крестцово-подвздошный сустав: тугой, капсула, вентральная связка, дорсальная короткая и длинная, крестцово-седалищная связка (широкая тазовая). ТБС: простой, многоосный, чашеобразный; по краю суставной впадины – хрящевая губа, над вырезкой впадины – поперечная связка впадины, помимо капсулы – круглая связка, у лошадей – добавочная связка. Мышцы: ягодичная группа разгибателей ТБС (лежат послойно в области крыла подвздошной кости: поверхностный, средний, глубокий ягодичные; все закрепляются на большом вертеле бедра), заднебедренная группа разгибателей ТБС (бицепс бедра, полусухожильный). Кровоснабжение: ветви внутренней подвздошной арт, которая отходит от брюшной аорты. Иннервация: крестцовое сплетение (краниальный и каудальный ягодичные, каудальный кожный бедра, седалищный). Отток лимфы: подвздошные и седалищные лимфоузлы. Связочный аппарат. Между телами позвонков лежат межпозвонковые диски, между остистыми отростками – межостистые связки, а между дужками – междуговые (желтые) связки. По телам позвонков, внутри позвоночного канала, проходит дорсальная продольная связка. Кроме того, над остистыми отростками лежит канатиковая часть выйной связки, котораяв задней трети холки переходит в надостистую связку. 4. Тонкий отдел кишечника: строение и топография: Состоит тонкий кишечник из 12перстной, тощей и подвздошной кишок, также к тонкому относятся застенные железы, печень и поджелудочная железа. Диаметр небольшой у тонкого кишечника. 12перстная кишка у крс длина 120см у мелкого скота 50см ширина 5-7 см, подвешена на тонкой брыжейке располагается в правом подреберье и заходит в поясничную область. Около ворот печени делает s образный изгиб доходит до правой почки и без резких границ переходит в тощую кишку примерно в середине в 12персную впадает желчный проток и рядок проток поджелудочной железы. Иннервируется ветвями блуждающего нерва. Васкулиризируется ветвями черевной артерии. Тощая кишка самая длинная и узкая у крс длина 39метров подвешена на брыжейке образует много петлей и завитков. У мрс до 27метров. Располагается в виде гирлянды вокруг ободочной кишки, в правой половине брюшной полости без резких границ переходит в подвздошную кишку. Иннервируется ветвями брыжейного сплетения. Васкуляризируется ветвями краниальной брыжеечной артерией. Обследовать в левой подвздошной области. Подвздошная кишка короткая лежит в правой подвздошной области, длина до 50 см подвешена на брыжейке ,начинается от последнего завитка тощей кишки и заканчивается при впадении в толстый кишечник. На границе слепой и ободочной у лошади впадает в головку слепой кишки . Иннервируется ветвями брыжеечного сплетения. Васкуляризируется ветвями кран брыжеечной артерии. Перед тем как перейти к толстому идёт всасывание где работают застенные железы. Печень занимает большую часть брюшной области. функции разнообразные всего их около 500 . У разных животных разная окраска. На ней различают диафрагмальную, вогнутую висцеральную поверхность. Желудок кишечник и правая почка образуют на печени вдавления. В центре имеется углубление с названием ворота печени, в области ворот в печень входят печёночная артерия, воротная вена и нервы. Выходят печеночный проток и лимфатические сосуды. Вентральнее лежит желчный пузырь, проток от него впадает в 12персту кишку. Печень делиться на доли одна из них острая, остальные - тупые. Острая ещё называется хвостатой. Правая и левая доля имеет тупые концы, между ними квадратная доля. Иннервируется ветвями блуждающего нерва и солнечного сплетения. Васкулиризируется печеночной артерии и черевной артерии. Расположена печень в правом подреберье, справа доходит до 2,3 поясничного позвонка, а слева до грудины. Поджелудочная железа. Относится к железам двойной секреции, как железа внешней секреции она вырабатывает поджелудочной сок, а как внутренней гормоны (инсулин, гликогон, липокоин). Состоит железа из тела и двух долей левой и правой Расположена в правом подреберье и правой поясничной области. Лежит вдоль 12перстной кишки. Иннервируется блуждающими симпатическим нервами, Васкулиризируется ветвями чревной артерии. У КРС цвет поджелудочная желто-бурая, у лошади – серовато-розовый ,у свиньи - желтоголовый. Состоит из стромы и паренхимы. Строма очень тонкая. 5. Онтогенез органов размножения самца. Начальные этапы развития семенников и яичников одинаковы. Это стадия индифферентных гонад, когда они у зародышей обоих полов имеют вид округло-овальных скоплений мезенхимы, покрытых мезотелием промежуточной почки. У зародыша теленка гонады закладываются на 34–38-й день, у овцы – на 23-й день. Рядом с протоком промежуточной почки закладывается мюллеров проток. Оба протока сохраняются после инволюции временных почек и входят в состав половой системы. Различия гонад по полу начинают проявляться у зародыша теленка с 40–45-го дня, у овцы – с 35-го. Когда индифферентная гонада превращается в семенник, в ней очень рано (у 45–55-дневного зародыша теленка) путем врастания мезотелия закладываются семенные извитые канальцы и эндокринные клетки, вырабатывающие тестостерон. Под влиянием этого мужского полового гормона происходит дифференцировка органов половой системы самца. Промежуточная почка редуцируется. Часть ее канальцев вступает в связь с канальцами растущего семенника и образует прямые канальцы, объединенные в семенниковую сеть. Часть канальцев промежуточной почки не проникает внутрь семенника. Находясь рядом с семенником, они входят в состав его придатка в качестве выносящих канальцев семенника. Проток промежуточной почки – вольфов проток – превращается в проток придатка и семяпровод. Мюллеров проток превращается в редуцированную мужскую матку. Семенник связан с брюшной стенкой направляющей связкой, часть которой затем преобразуется в паховую связку. Другой конец паховой связки закрепляется на брюшной стенке, в месте форжирования мошонки. В результате роста плода и сокращения паховой связки семенник вместе с придатком перемещается в мошонку начиная с 4-месячного возраста плода бычка, увлекая за собой оба листка серозной оболочки. В процессе перемещения семенники проходят через паховые каналы, которые затем сужаются и семенники остаются в мошонке. Опускание семенников в мошонку происходит к концу плодного периода, перед рождением или даже после рождения. Наружные половые органы закладываются в зародышевый период в сначала имеют вид индифферентного полового возвышения, расположенного по средней линии впереди отверстия клоаки. Вскоре оно превращается в половой бугорок, с двух сторон которого образуются половые складки, а позади – половые валики. К этому времени клоака разделяется на прямую кишку и мочеполовой синус. Отверстие мочеполового синуса видно между половыми складками. У плода самца половой бугорок сильно удлиняется и превращается в половой член, половые складки срастаются, образуя мочеполовой канал, половые валики становятся мошонкой. 6. Лимфатическая система. Строение селезёнки. Лимфатическая система состоит из капилляров , потоков узлов . Ее функция кроветворная, имунозащитная ,очистительная , барьерная и депонирующая. Лимфа -это тканевая жидкость,по составу близка к плазме крови , ток лимфы очень медленный благодаря присасывающему действию сердца . Обратному току лимфы препятствуют клапаны , которые также расположены в стенах. Лимфатические карманные похожи на пальцевые выпячивания, хорошо заметны в кишечнике, есть органы которые лишены лимфатических капилляров , паренхима селезенки , печени ,мозг ,хрящи , склера и хрусталик глаза. Лимфатические сосуды делятся на: поверхностные глубокие, мелкие, средние крупные. Поверхностные узлы доступны для диагностики и располагаются в определенных местах (паховая,подколенная) . Внутренние узлы расположены во внутренних органах. Каждый лимфатической узел имеет два сосудов приводящий и выносящий, они выполняют защитную и кроветворные функции, у КРС их количество достигает 300 у лошадей мелкие и лежат пакетами. Лимфатический узел паренхиматозный орган одет капсулой и в нем различают две зоны , корковую и мозговую . Обе зоны участвуют в лимфообразовании . Селезёнка - непарный плоско удлиненный орган бурого или серо-фиолетового цвета , на ней имеются ворота через которые проходят сосуды и нервы. Лежит в левом подреберье между рубцом и диафрагмой является депо крови. Так же является кладбищем эритроцитов . Компактный орган , от него отходят тканные тяжи , паренхима делиться на красные и былую пульпы .в белой пульпе дифференцируется б и т лимфоциты в красной клетки крови. 7.Печень анатомическое строение. Топография. Печень занимает большую часть брюшной области. функции разнообразные всего их около 500 . У разных животных разная окраска . На ней различают диафрагмальную , вогнутую висцеральная поверхность. Желудок кишечник и правая почка образуют на печени вдавления . В центре имеется углубление с названием ворота печени , в области ворот в печень входят печёночная артерия , воротная вена и нервы . Выходят печеночный проток и лимфатические сосуды . Вентральнее лежит желчный пузырь , проток от него впадает в 12персту кишку Печень делится на доли одна из них острая ,остальные- тупые . Острая ещё называется хвостатой . Правая и левая доля имеет тупые концы, между ними квадратная доля . Иннервируется ветвями блуждающего нерва и солнечного сплетения. Васкулиризируется печеночной артерии и черевной артерии . Расположена печень в правом подреберье ,справа доходит до 2,3 поясничного позвонка, а слева до грудины. 8.Отногенез системы органов мочеотделения. В онтогенезе органы выделения образуются из мезодермы. Метанефрос закладывается в тазовой полости, но позднее смещается краниально — в область расположения мезонефроса. На ранних стадиях развития поверхность метанефроса у всех животных гладкая, но в связи с развитием на краниальном конце постоянного мочеточника и собирательных канальцев на метанефросе появляются борозды, делящие его на дольки. У крупного рогатого скота дольки, в количестве до 20, сохраняются в течение всей жизни. У остальных же животных возникшие дольки срастаются вторично, и таким образом образуются гладкие почки. У крупного рогатого скота сохраняются также и основные собирательные канальцы, в то время как у остальных животных они срастаются и, формируют почечную лоханку. 9.Поясница(костная основа,мускулатура,нервы,сосуды) Костную основу составляют поясничные позвонки: поперечные отростки пластинчатые и широкие сосцевидные отростки на краниальных суставных отростках суставные отростки вытянутой формы остистые отростки на всех позвонках одинаковой формы МЫШЦЫ: а. широчайшая мышца спины б. длинейщая мышца поясницы в. подвздошно-реберная мышца поясницы г. остистая мышца д. межостистая мышца е. межпоперечная мышца –малая поясничная мышца з. большая поясничная мышца и. квадратная мышца поясницы к. поперечная мышца живота Васкуляризация: I. Брюшная аорта: 1. краниальная брюшная артерия 2. поясничные артерия а. дорсальная ветвь б. спинномозговая ветвь 3. окружная глубокая подвздошная артерия I. Задняя полая вена 1. поясничные вены 2. окружная глубокая подвздошная вена ИННЕРВАЦИЯ: спинномозговые нервы поясничные нервы 1.подвздошноподчревный нерв 2.подвздошнопаховый нерв 3.половобедренный нерв 4.бедренный нерв 10. Поджелудочная железа, части, топография, кровоснабжение, функции. Поджелудочная железа - железа двоякой секреции; экзокринная – пищеварительная и эндокринная - выделительная. Масса 60-100г, имеет серовато красный цвет, дольчатое строение, расположена в забрюшинном пространстве. Поджелудочная железа относится к железам внешней и внутренней секреции. Поджелудочная железа - это сложная альвеолярно –трубчатая железа, покрыта соединительнотканной капсулой, ее отростки делят железу на дольки. Дольки состоят из ацинусов; ацинус -структурно-функциональная единица экзокринной части поджелудочной железы, вырабатывает панкреатический сок, который участвует в переваривании белков, жиров, углеводов. В центре ацинуса находится внутридольковые протоки, которые впадают в междольковые протоки, а они в свою очередь впадают в главный проток поджелудочной железы (вирсунгов). Главный проток поджелудочной железы начинается в области хвоста, проходит через тело и головку слева направо и соединяется с общим желчным протоком, образуя печеночно- поджелудочную ампулу, которая открывается на большом сосочке в нисходящей части 12-ти перстной кишки. В области головки формируется добавочный проток поджелудочной железы, который открывается в просвет 12-ти перстной кишки на малом сосочке. Эндокринная часть представлена скоплением эпителиальных клеток окруженных богатой сетью капилляров - островки Лангерганса, которые выделяют гормоны – инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид, регулирующие жировой и углеводный обмен. Части поджелудочной железы: головка, тело хвост; поверхности тела: задняя, нижняя передняя края: передний, верхний, нижний; Скелетотопия частей поджелудочной железы: головка на уровне II поясничного позвонка (имеет крючковидный отросток), тело прилежит к I-поясничному позвонку (имеет сальниковый бугор), хвост достигает ворот селезенки, на уровне XII- грудного позвонка.   Средний мозг состоит из четверохолмия, красного ядра черной субстанции, ядер 3 и 4 черепно-мозговых нервов. Средний мозг выполняет проводниковую функцию — по нисходящим и восходящим путям связывает вышерасположенные центры с нижерасположенными. Четверохолмие обеспечивает грубую настройку организма на восприятие световых и звуковых раздражений. Передние бугры — зрительные (оптические), задние — слуховые(акустические). Черная субстанция координирует акты глотания, жевания, дыхания. Регулирует пластический мышечный тонус. Красное ядро регулирует тонус скелетной мускулатуры (обеспечивает торможение ядер Дейтерса продолговатого мозга). Промежуточный мозг (таламус, гипоталамус, эпиталамус). Таламус (зрительные бугры) выполняет следующие функции -проводит возбуждения от всех афферентных путей (кроме обонятельных) в кору больших полушарий -обеспечивает первичный анализ и синтез информации,поступающей от рецепторов; -принимает участие в формировании эмоций (на уровне приятные–неприятные) -является центром болевой чувствительности (диффузные, без точной локализации очень сильные — так называемые «таламические боли» регулирует мышечный тонус. Гипоталамус (подбугорье) выполняет следующие функции -обеспечивает связь ЦНС с эндокринной системой (гипоталамо-гипофизарная система) в гипоталамусе расположены высшие центры симпатической и парасимпатической нервной системы, а также центры, регулирующие все виды обмена веществ и центр терморегуляции; регулирует поведенческие реакции — пищевые, половые, оборонительные и др. Эпиталамус - является обонятельным центром и местом расположения железы внутренней секреции — эпифиза. 13. Толстый отдел кишечника Толстый кишечник у сельскохозяйственных животных в среднем в 4 раза короче тонкого. У крупного рогатого скота его длина достигает 11 м, у овцы — 7 м, у лошади — 9 м, у свиньи — 4 м. На всем протяжении он имеет неодинаковый диаметр. В его состав входят слепая, ободочная и прямая кишки. В толстом кишечнике происходит всасывание в основном воды и растворенных в ней солей, а также формирование каловых масс. У некоторых травоядных с объемистым кишечником (лошадь) идут и процессы расщепления корма с участием обитающей здесь микрофлоры. Слепая кишка —у крупного рогатого скота имеет длину 30–70 см и наибольший по сравнению с другими кишками диаметр. Она гладкая, цилиндрической формы, лежит в правой подвздошной и поясничной областях. Иннервируется ветвями блуждающего нерва и краниального брыжеечного сплетения. Васкуляризация осуществляется краниальной брыжеечной артерией. У свиньи слепая кишка короткая и широкая. От ее стенки отходят три продольных мышечных тяжа, которые собирают стенку в поперечные складки и карманы. У лошади кишка в форме запятой огромных размеров. Ободочная кишка у крупного рогатого скота длиной 6–9 м, гладкая, небольшого диаметра, имеет форму диска. В ней различают начальную петлю, спиральный лабиринт и конечную петлю. Расположена кишка в правой половине брюшной полости, в правом подреберье. Иннервируется брыжеечными сплетениями, содержащими ветви симпатических и парасимпатических нервов. Васкуляризируется ветвями краниальной брыжеечной артерии, а конечный участок —каудальной брыжеечной артерией. У свиньи ободочная кишка расположена в левой половине брюшной полости, основанием прикрепляется к поясничной мускулатуре. У лошади ободочная кишка самая крупная по своим размерам, в форме двойной подковы. Она имеет 2 тении и 2 ряда карманов, висит на длинной брыжейке и занимает свободное пространство в поясничной, левой подвздошной, лонной и левой паховой областях. Прямая кишка — короткий прямой участок толстого кишечника, расположенный в тазовой полости. Краниальная часть кишки подвешена на короткой брыжейке, каудальная одета адвентицией, соединяющей ее с окружающими органами. В конце прямой кишки у свиньи и лошади есть ампулообразное расширение. Заканчивается прямая кишка анусом — заднепроходным отверстием. Прямая кишка и анус соединены мышцами с костями таза. В стенке ануса имеются мышцы, образующие его сфинктер. Иннервируется тазовым сплетением, васкуляризируется артериями прямой кишки, отходящими от брюшной аорты и внутренней подвздошной артерии. Гистологическое строение толстого кишечника. Стенка состоит из слизистой оболочки, под слизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Основная особенность слизистой оболочки — отсутствие ворсинок. Эпителий у нее однослойный, цилиндрический, каемчатый, за исключением конечного участка прямой кишки, где он становится многослойным, плоским, и происходит из эктодермы. Кишечные крипты глубже и лежат чаще, чем в тонком кишечнике. Они построены из таких же видов клеток, но преобладают бокаловидные. Вырабатываемая ими слизь способствует эвакуации более плотных масс, заполняющих толстый кишечник. В собственной пластинке слизистой оболочки располагаются большие скопления лимфоидной ткани в виде пейеровых бляшек. Мышечная пластинка представлена кольцевым и продольным слоями. 14. Онтогенез скелета Большинство костей скелета млекопитающих в процессе онтогенеза проходит три стадии развития: соединительно-тканную, хрящевую и костную. Исключение составляют покровные кости черепа, ключица, которые минуют хрящевую стадию развития. После рождения животных череп продолжает расти, но и изменять свою форму. Лицевой череп обгоняет в росте мозговой. Процесс замещения соединительной ткани хрящевой в раз витии скелета туловища и конечностей происходит в раннем эмбриогенезе животных. Процесс окостенения, т.е. замещения хрящевой ткани костной, в скелете туловища и конечностей начинается в предплодном периоде сначала с закладки первичных очагов окостенения в толще хряща (энхондральное окостенение) или на его поверхности (перихондральное окостенение). После рождения животных интенсивнее других костей туловища растет крестец и наименее интенсивно - шейный отдел позвоночника. Ребра и грудина растут быстрее позвоночника. Закладка вторичных очагов окостенения происходит в плодном периоде развития, а у некоторых видов животных даже после рождения. После закладки очаги окостенения растут, и постепенно про исходит слияние первичных со вторичными очагами окостенения. Этот процесс носит название синостоза. Завершение синостозов свидетельствует об окончании роста кости в длину. С возрастом животных изменяется и химический состав костного скелета. Кости старых животных содержат меньше воды и органических веществ, но больше неорганических веществ, чем кости молодых животных. Вес костей у новорожденных составляет 20…30%, а у взрослых животных только 6…13% их живого веса. После рождения животных вес скелета увеличивается в меньшее число раз, чем вес тела. Н. П. Чирвинский (1891) установил, что вес отдельных частей скелета животных в процессе их онтогенеза увеличивается весьма неравномерно. Например, вес ребер овцы в послеутробный период увеличивается почти в 18 раз, а пястной кости только в 3 раза. Быстрее заканчивают рост кости черепа и позднее других поясничные позвонки. Рост трубчатых костей раньше заканчивается в длину, чем в толщину. Таким образом, в послеутробный период развития животных волна интенсивности роста костей осевого скелета повышается от черепа в направлении поясничных позвонков и крестца, а далее, к хвостовым позвонкам, вновь уменьшается. Обе волны роста идут навстречу друг другу. 15. Что такое симпатическая нервная система Это часть вегетативной нервной системы, которая охватывает верхнепоясничный и грудной отделы спинного мозга, брыжеечные узлы, клетки симпатического пограничного ствола, солнечное сплетение. По сути, этот отдел нервной системыотвечает за жизнедеятельность клеток, поддержание функциональности всего организма. Таким способом человеку обеспечено адекватное мировосприятие и реакция организма на окружающую среду. Симпатический и парасимпатическийотделы работают в комплексе, являются структурными элементами ЦНС. Строение По обе стороны от позвоночника расположен симпатический ствол, который образуется из двух симметричных рядов нервных узлов. Связываются они между собой при помощи специальных мостиков, образовывая соединение так называемую «цепочку» с непарным копчиковым узлом на конце. Это важный элемент вегетативной нервной системы, которому присуща автономная работа. Чтобы обеспечить требуемую физическую активность, конструкция выделяет следующие отделы: • шейный из 3 узлов; • грудной, который включает 9-12 узлов; • область поясничного сегмента из 2-7 узлов; • крестцовый, состоящий из 4 узлов и одного копчикового. От этих разделов импульсы двигаются к внутренним органам, поддерживают их физиологическую функциональность. Выделяют следующие структурные привязки. В шейном отделе нервная система контролирует сонные артерии, в грудном – легочное, сердечное сплетения, а в области брюшины – брыжеечное, солнечное, подчревное, аортальное сплетения. Благодаря постганглионарным волокнам (ганглиям) осуществляется непосредственная связь со спинномозговыми нервами. Функции Симпатическая система является неотъемлемой составляющей анатомии человека, находится ближе к позвоночнику, отвечает за исправную работу внутренних органов. Осуществляет контроль течения крови по сосудам и артериям, наполняет их ветви жизненно необходимым кислородом. Среди дополнительных функций этой периферической структуры врачи выделяют: • повышение физиологических способностей мышц; • уменьшение всасывающей и секреторной способности ЖКТ; • повышение сахара, холестерина в крови; • регуляция обменных процессов, метаболизма; • обеспечение повышенной силы, частоты и ритма сердца; • поступление нервных импульсов к волокнам спинного мозга; • расширение зрачков; • иннервация нижних конечностей; • повышение артериального давления; • высвобождение жирных кислот; • снижение тонуса гладких мышечных волокон; • бросок адреналина в крови; • увеличение потоотделения; • возбуждение чувствительных центров; • расширение бронхов дыхательной системы; • уменьшение образования слюны. 16. Носовая полость, гортань, трахея. Строение и топография легких. Трахея. Носовая полость — полость, в которой у позвоночных расположены органы обоняния. У наземных позвоночных и человека также является начальным (верхним) отделом дыхательных путей. Полость носа разделена перегородкой на две половины и сзади переходит в верхний отдел полости глотки — носоглотку. Различают три стенки полости носа: Верхняя: сформирована частично лобной костью, решётчатой пластинкой решётчатой кости, клиновидной костью. Через отверстия решётчатой пластинки проходят обонятельные нервы. Латеральная образована носовой костью, лобным отростком и носовой поверхностью верхней челюсти, слёзной костью, медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости. На этой стенке имеются три носовые раковины, ограничивающие три носовых хода: верхний, средний и нижний. Нижний ход идёт под нижней раковиной, средний — между нижней и средней раковиной, верхний — между верхней и средней раковинами. Нижняя образована нёбным отростком верхней челюсти и горизонтальной пластинкой нёбной кости. Гортань — участок дыхательной системы, который соединяет глотку с трахеей и содержит голосовой аппарат. Гортань расположена на уровне 4—6 шейных позвонков и соединяется связками с подъязычной костью. Сверху гортань соединяется с полостью глотки, снизу — с трахеей. Трахея – это своеобразное продолжение гортани, но в то же время и начальный отдел нижних дыхательных путей. Она размещена между гортанью и бронхами. Главным предназначением трахеи принято считать проведение воздуха в легкие, а затем и вывод его наружу. Трахея состоит из шестнадцати колец, которые соединяются между собой посредством волокнистых связок. Каждое из этих колец проходит лишь две трети окружности. Задняя перепончатая стенка трахеи включает в себя пучки неисчерченной мышечной ткани, которые следуют и поперечно, и продольно. Именно они производят активные движения трахеи во время кашля или просто дыхания. У слизистой оболочки трахеи обнаруживается многорядный мерцательный эпителий. Все лимфатические сосуды у трахеи подбираются к двум цепям узлом, которые разместились у нее на боках. Их принято в медицине называть околотрахеальными узлами. Лёгкие. Структурно-функциональной единицей легкого является легочной ацинус, состоящий из дыхательной бронхиолы и альвеолярных ходов, альвеолярных мешочков и альвеол. В нем через легочную мембрану происходит газообмен между воздухом и кровью. В состав барьера - мембраны толщиной в 0,5 мкм входит стенка альвеолы, состоящая из альвеоцитов и макрофагов, а также стенка капилляра из эндотелиоцитов без базальной мембраны. Топография. Легкие располагаются в плевральных полостях. Верхушки легких при вдохе упираются в купол плевры, приподнимая его над ключицей на 2 см, над первым ребром — на 3-4 см. Передняя граница правого легкого от верхушки направляется к уровню грудино-ключичного сустава, затем к середине симфиза рукоятки и тела грудины. Потом опускается позади тела грудины левее среднеключичной линии до VII реберного хряща. Здесь начинается правая нижняя граница, проходящая по VI ребру на среднеключичной линии, VII – по средней подмышечной, IX – по задней подмышечной, Х – по лопаточной, XI – по околопозвоночной линии. Левая передняя граница вначале проходит также как правая. От середины грудинного симфиза она направляется к IV реберному хрящу, но из-за сердечной вырезки в левом переднем легочном крае, резко поворачивает влево и вниз, пересекая IV межреберный промежуток и хрящ V ребра. Нижняя левая граница располагается ниже правой. Задние границы правого и левого легкого проецируются по околопозвоночным линиям. 17.Особенности пищеварения у птиц Первичная обработка пищи у пернатых происходит не в ротовой полости, как у остальных животных, а в зобе – специальном расширении пищевода. В нем корм размягчается и частично переваривается. У некоторых птиц, в частности фламинго и голубей, стенки зоба выделяют так называемое «птичье молоко». Это вещество напоминает белую творожистую массу и с его помощью птицы выкармливают своё потомство. Интересно, что у пингвинов «птичье молоко» вырабатывается в желудке. Это делает его более жирным и помогает поддерживать птенцов в суровых северных условиях. Желудок птиц отличается тем, что состоит из двух отделов: мышечного и железистого. Сначала корм, частично обработанный в зобе, попадает в железистый отдел и пропитывается там ферментами и соляной кислотой. Затем он попадает в мускульный отдел желудка, где и происходит сам процесс пищеварения. Эта часть желудка имеет мощные мышцы. Благодаря их сокращению происходит перемешивание корма для лучшего его пропитывания пищеварительными соками. В мышечном отделе желудка осуществляется механическое перетирание корма. В процессе эволюции птицы лишились зубов и потому не могут измельчать и пережёвывать корм. Роль зубов у них играют мелкие камешки. Птицы проглатывают гравий, камешки и ракушечник, которые затем попадают в мускульный отдел желудка. Под воздействием сокращений его стенок камешки перетирают твёрдые частички пищи. Благодаря этому, поддерживается здоровое пищеварение и усвоение всех компонентов корма. Мочеотделение у птиц Образовавшаяся моча в почках и мочевых путях жидкая. В клоаке моча кашицеобразная, пронизана хлопьями, мочевой кислоты.Птицы выделяют мочу вместе с калом; у зерноядных птиц она образует белый налет на каловых местах, у хищных же смешивается с ними и придает им сероватый цвет. Белые массы мочи состоят из мочевой кислоты, которую можно снять с кала в виде пленки. В гистологическом строении почек птиц отмечается отсутствие извитых канальцев 2-го порядка. Петля Генле переходит в прямые канальцы. Фильтрационная поверхность клубочков значительно меньше, чем у млекопитающих. 18. Область голени. Передняя группа мышц голени: Передняя большеберцовая мышца Длинный разгибатель пальцев Длинный разгибатель большого пальца стопы Задняя группа мышц голени: Трёхглавая мышца голени, (состоит из 2 мышц): Икроножная мышца, (состоит из 2 головок:) Медиальная головка икроножной мышцы Латеральная головка икроножной мышцы Камбаловидная мышца, Подошвенная мышца, Подколенная мышца, Задняя большеберцовая мышца Голень: большеберцовая кость малоберцовая кость Стопа: Предплюсна пяточная кость таранная кость ладьевидная кость медиальная клиновидная кость промежуточная клиновидная кость латеральная клиновидная кость кубовидная кость Плюсна : Плюсневые кости Кости пальцев — по 5 пальцев на каждой стопе, по 3 фаланги в каждом пальце, кроме большого (I) пальца, у которого 2 фаланги: проксимальная фаланга средняя фаланга дистальная фаланга Кожа на внутренней поверхности менее подвижная, чем на наружной, иннервируется тремя нервами: подкожным – внутренний отдел, латеральным кожным нервом икры наружный отдел вверху, поверхностным малоберцовым нервом наружный отдел внизу. 19. Типы почек животных Почки поддерживают гомеостаз в организме за счет освобождения крови от конечных продуктов обмена (мочевины, растворимых солей), избытка ряда органических веществ (глюкозы, аминокислот), излишней воды и чужеродных веществ. В зависимости от степени и характера слияния слоев почек различают шесть типов почек: 1. Множественная раздельная почка состоит из большого числа маленьких, полностью обособленных долек – почечек. Она представляет собой конгломерат – почечник. Снаружи покрыты общей капсулой, что придает почке бобовидную форму. Этот тип характерен для китообразных, а так же для медведя и выдры. 2. Множественная компактная почка представляет собой переходную форму почек, где почечки срастаются друг с другом. Характерна для бегемота, ластоногих и носорога. 3. Бороздчатая многососочковая почка представляет собой частичное сращение крупных почечек, расположенных в один ряд. В результате на поверхности почек образуются глубокие борозды. Они являются наружными границами между почечками и придают почке бороздчатый вид, внутри многососочковый вид. Характерно для быка домашнего и хоботных животных. 4. Гладкая многососочковая почка результат дальнейшего слияния слоев почечек, после чего поверхность почки становится гладкой, а сосочки остаются обособленными друг от друга. Характерно для свиньи и человека. 5. Бороздчатая однососочковая почка но ее поверхности в виде борозд видны границы между почечками , сосочки которых объединяются в единое целое. Характерно для гиен. 6. Гладкая однососочковая почка – результат полного сращения почечек,расположенных в один ряд,такие почки имеют один общий сосочек, направленный в сторону лохаки. Характерно для большинства млекопитающих (лошадь, собака, мелкие жвачные). Cтруктурная единица паренхимы почки — нефрон. В последнем выделяют несколько отделов, различающихся своими морфофункциональными характеристиками: почечное тельце, представленное сосудистым клубочком и его капсулой. Почечное тельце обеспечивает процесс избирательной фильтрации крови, в результате которого образуется первичная моча. Тельце имеет два полюса: сосудистый (в области приносящей и выносящей артериол) и мочевой (в области отхождения почечного канальца). Капсула клубочка имеет вид чаши, стенки которой образованы двумя листками — наружным и внутренним, разделенными полостью. Внутренний листок капсулы плотно срастается с многочисленными капиллярами чудесной артериальной сети клубочка. Капилляры выстланы фенестрированным эндотелием. Между капиллярами расположена особая соединительная ткань — мезангий. Мезангиальные клетки отростчатой формы: в их цитоплазме содержится большое количество сократительных филаментов, благодаря этому они могут регулировать кровоток в клубочках. 20. Кожные покровы и их производные: Общий кожный покров - покрывает все тело животного, отграничивая его от внешней среды. У сельскохозяйственных млекопитающих в систему органов кожного покрова входят кожа и ее производные: волосы, потовые, сальные, и молочные железы, рога, копытца, копыта, когти, мякиши, шпоры, кожные ушные складки. Основная функция кожного покрова - защитная во всех ее проявлениях: предохраняет тело от избытка влаги или ее недостатка, от проникновения микроорганизмов, ультрафиолетовых лучей, а также от различных механических и химических воздействий. Также осуществляет терморегуляторную функцию благодаря развитым сосудистым сетям. Принимает участие в выделительной функции и водно-солевом обмене, в функции дыхания, в витаминном обмене. Является депо крови и жира. Считается огромным рецепторным полем, образуя орган осязания, который осуществляет связь организма с внешней средой обитания. Строение кожи. Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, основы кожи подкожного слоя. Эпидермис - наружный слой кожи, состоит из многослойного плоского эпителия. Различают производящий слой, прилежащий к основе кожи, и роговой слой эпидермиса. Основа кожи состоит из плотной соединительной ткани с большим количеством эластических волокон. В основе кожи различают сосочковый и сетчатый слой. Основа кожи богата кровеносными сосудами и нервами. Подкожный слой построен из рыхлой соединительной ткани. Он соединяет основу кожи с фасциями и подкожными мышцами. Этот слой обеспечивает подвижность кожи. В подвижных местах тела в этом слое имеются или могут образовываться подкожные бурсы. У упитанных животных в этом слое разрастается подкожная жировая клетчатка. Производные кожного покрова. Потовые железы имеют трубчатое строение и расположены в сетчатом слое основы кожи. Выводные протоки желез открываются между основой кожи и эпидермисом или в корневые влагалища волос. Железы выделяют пот, который смачивает волосы, эпидермис и предохраняет их от высыхания. У крупного рогатого скота эти железы крупнее на голове. Сальные железы имеют сложное альвеолярное строение и залегают в основе кожи. Выводные протоки открываются в корневые влагалища волос. Выделяют секрет - кожное сало, которое смазывает корни волос и эпидермис, предохраняя их от высыхания и размягчения. Молочные железы по строению альвеолярно-трубчатые. У коров, коз, овец и кобыл молочные железы называются выменем. На вымени различают основание, тело и соски. Снаружи вымя покрыто тонкой кожей, под которой лежит сначала поверх костная, а затем глубокая фасции. Глубокая фасция является поддерживающей связкой вымени и разделяет его на правую и левую половины.  21. Поясничная область крс, её границы, органы в ней расположенные. Их анатомическое строение, иннервация и васкуляризация Пояснично-брюшной отдел. Верхняя часть- поясничная область. Ниже —брюшная . Рубец —самая объемистая камера. Он занимает всю левую половину брюшной полости. Левая поверхность рубца прилегает к левой стенке брюшной полости, селезенке и диафрагме. Правая поверхность граничит с сычугом, книжкой, лабиринтом ободочной кишки, петлями тонкого отдела кишечника. Рубец можно прощупать в левой половине брюшной полости от шестого межреберья до входа в таз. Рубец делится продольными правым и левым желобами на дорсальный и вентральный рубцовые мешки . На каудальном конце рубца имеются каудодарсальный и каудовентральный слепые мешки . Краниальный конец рубца, куда впадает пищевод, называется преддверием рубца. Двенадцатиперстная кишка висит на короткой брыжейке и большей частью располагается в правом подреберье. Каудальный ее участок заходит в поясничную и правую подвздошную области. Васкуляризация: ветви двух непарных артерий брюшной полости: чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, иннервация брыжеечным сплетением Поджелудочная железа орган в брюшной полости, самая большая железа в организме. Выделяют тело, головку и хвост поджелудочной. Головка поджелудочной железы– часть органа, непосредственно смыкающаяся с двенадцатиперстной кишкой. На границе тела и головки находится выемка, в которой пролегает воротная вена. Тело поджелудочной железы имеет форму трёхгранной призмы. Она относится к железам смешанной секреции. лежит в правом подреберье и поясничной области в петле двенадцатиперстной кишки от XII ребра до II—IV поясничных позвонков. Краниально она граничит с печенью, дорсально — с правой почкой, слева — с рубцом и селезенкой, вентрально — с двенадцатиперстной и ободочной кишкой, не прощупывается. Васк. ветвям чревной и верхней брыжеечной артерий, иннер. блуждающий и симпатический. Слепая кишка лежит в дорсальной части поясничной и правой паховой областей от IV поясничного позвонка до входа в таз. Верхушка направлена каудально. Вентрально граничит с ободочной и тощей кишкой. Иннервация брыжеечным сплетением Ободочная кишка лежит в правом подвздохе, заходя в подреберье, поясничную, пупочную области. Иннервация брыжеечным сплетением Почки располагаются в поясничной области, занимая область от XII—XIII ребра до II—III поясничного позвонка. Лежат под позвоночником чаще всего забрюшинно (кроме левой почки у жвачных). Правая почка передним концом заходит в правое подреберье и граничит краниально с надпочечником, печенью, вентрально примыкает к поджелудочной железе, слепой и ободочной кишке. Наружным краем прилежит к стенке тела в области голодной ямки. Левая почка, имея длинную брыжейку, может смещаться за правую. Примыкает с левой стороны к рубцу, краниально граничит с надпочечником.. Почка имеет форму крупного боба . Различают выпуклый латеральный и вогнутый медиальный края почки, переднюю и заднюю поверхности, верхний и нижний полюсы. С медиальной стороны вместительное углубление — синус почки — открывается воротами . Здесь идут почечные артерия и вена и мочеточник, продолжающийся в лоханку почки васкуляризация Почечная артерия, иннервация чревным сплетения. Яичники лежат краниолатерально от рогов матки на уровне последнего поясничного — первого крестцового позвонка. Яичник имеет овоидную форму, несколько уплощен в переднезаднем направлении. На поверхности яичника рожавшей женщины видны углубления и рубцы — следы овуляции и преобразования желтых тел. В яичнике различают две свободные поверхности: медиальную, обращенную в сторону полости малого таза и латеральную, прилежащую к стенке малого таза. Поверхности яичника переходят в выпуклый свободный (задний) край , спереди — в брыжеечный край, прикрепляющийся к брыжейке яичника. 22. мочеточник . Мочевой пузырь и мочеиспускательный канал Мочеточники —длинные узкие трубочки, идущие от ворот почек до мочевого пузыря вдоль боковых стенок брюшной полости. Мочеточники имеют хорошо развитую мышечную оболочку. Благодаря ее перистальтическим сокращениям (1—4раза в минуту) моча прогоняется по мочеточнику к мочевому пузырю. Мочевой пузырь —— полый орган грушевидной формы. Основную часть —тело и суженную, каудально направленную шейку. При наполнении верхушка мочевого пузыря опускается в лонную область. Шейка мочевого пузыря переходит в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал— короткая трубка, отходящая от мочевого пузыря и впадающая в каналы половых путей. У самок открывается щелевидным отверстием в вентральной стенке влагалища, после чего общий участок мочевыделительных и половых путей называется мочеполовым преддверием или синусом. У самцов недалеко от начала мочеиспускательного канала в него впадают семяпроводы, после чего он называется мочеполовым каналом и открывается на головке полового члена. 23. Филогенез мускулатуры Мышцы развиваются из мезодермы. На туловище они возникают из первичной сегментированной мезодермы и сомитов 3-5 затылочных, 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 4-5 копчиковых. Каждый сомит подразделяется на склеротом, дерматом и миотом– из него и развиваются мышцы туловища. Сомиты появляются рано, когда длина зародыша составляет 10-15 мм. Из дорсальных частей миотомов возникают глубокие, собственные мышцы спины, из вентральных – глубокие мышцы груди и живота. Они закладываются, развиваются и остаются в пределах туловища – поэтому называются аутохтонными. Очень рано миотомы связываются с нервной системой и каждому мышечному сегменту соответствует нервный сегмент. Каждый нерв следует за развивающейся мышцей, врастает в нее и, пока она не дифференцировалась, подчиняет своему влиянию. В процессе развития часть скелетных мышц перемещается с туловища и шеи на конечности: трапециевидная, грудино-ключично-сосцевидная, ромбовидные, поднимающая лопатку и др. |