МАКРПОЭКОНОМИКА ВОПРОСЫ. 1. Понятие исследовательской парадигмы. Особенности основных экономических парадигм

Скачать 399.31 Kb. Скачать 399.31 Kb.

|

|

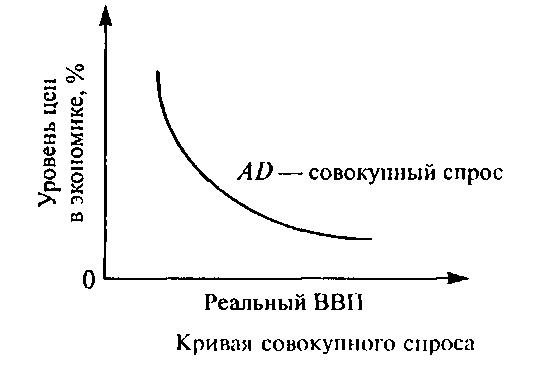

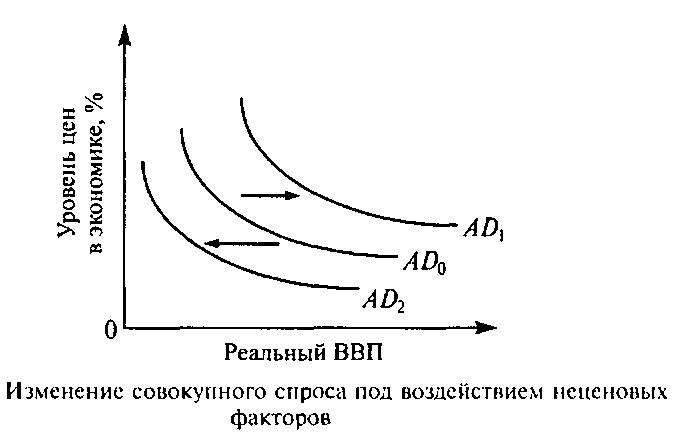

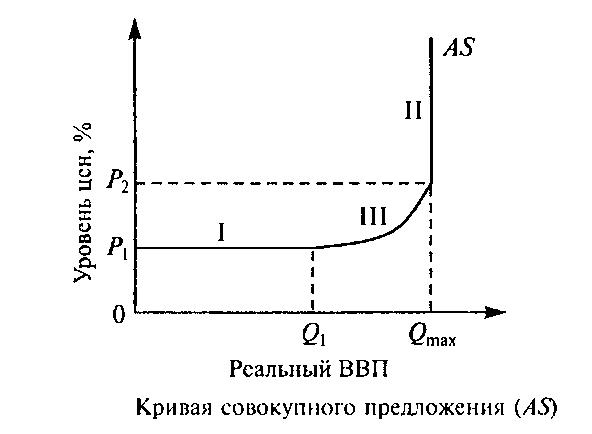

4.Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса Совокупный спрос — общий платежеспособный спрос на все товары и услуги, производимые, в экономике. Совокупный спрос — реальный объем производимой в обществе продукции (по сути» ВВП), который потребители готовы приобрести при каждом данном уровне цен в экономике. При расчете ВВП по потоку расходов, выделялись четыре расходующие группы, предъявляющие спрос на национальном рынке: население, бизнес, государство, иностранные потребители. Именно эти группы и формируют совокупный спрос. Иными словами, совокупный спрос включает в себя следующие составляющие: спрос домохозяйств на потребительские товары и услуги; спрос производителей на инвестиционные ресурсы и товары; государственные закупки, т. е. спрос со стороны государства; спрос на продукцию, произведенную в данной стране, со стороны иностранных потребителей (этот показатель корректируется с учетом спроса национальных потребителей на импортную продукцию). Таким образом, совокупный спрос можно представить как сумму четырех компонентов: где AD — совокупный спрос; С — потребительские расходы; I — валовые внутренние частные инвестиции; G — государственные закупки товаров и услуг; Хn — чистый экспорт. Анализ совокупного спроса во многом аналогичен анализу индивидуального и рыночного спроса. На совокупный спрос воздействует множество факторов, но главным фактором, определяющим его величину, является уровень цен в экономике. Зависимость между величиной AD и уровнем цен обратная. Однако объяснение этой зависимости сложнее, чем в случае с индивидуальным и рыночным спросом. Это обусловлено тем, что эффекты дохода и замещения в данном случае «работать» не будут, поскольку действие этих эффектов проявляется в случае изменения цен на один товар и при неизменности цен на другие. Обратную зависимость между объемом совокупного спроса и уровнем цен в экономике нельзя объяснить и с помощью закона убывающей предельной полезности, поскольку он применим только к отдельному товару. Мы же, исследуя совокупный спрос, имеем дело с агрегированным показателем. Так, спрос, предъявляемый множеством покупателей на разные товары, агрегирован в совокупный спрос. Обратная зависимость между уровнем цен в экономике и объемами совокупного спроса объясняется следующими закономерностями. 1. Эффект процентной ставки. Процентная ставка выступает как плата за использование заемных средств. Эффект процентной ставки связан с тем, что между уровнем цен в экономике и уровнем процентной ставки существует определенная зависимость, проявляющаяся следующим образом. Рост цен в экономике при неизменной величине денежной массы, находящейся в обороте, приводит к увеличению спроса на деньги. Это означает, что цена денег — процентная ставка — увеличивается. В итоге уменьшается потребительская и инвестиционная составляющие совокупного спроса — из-за высокой процентной ставки инвестиционная активность бизнеса падает; с другой стороны, высокая процентная ставка является стимулом для населения больше сберегать, что возможно только за счет сокращения потребительских расходов. 2. Эффект богатства означает, что вместе с ростом цен обесцениваются финансовые активы, имеющие фиксированную цену или доход (срочные счета, облигации и т. п.). Эти финансовые активы представляют собой форму «овеществления» богатства населения. Таким образом, при росте уровня цен в экономике происходит обесценивание накопленного богатства. В этой ситуации население стремится возместить потери, снижая текущее потребление и увеличивая отчисления в сбережения. Итак, владельцы финансовых активов вынуждены уменьшать свои расходы, и величина совокупного спроса сокращается. 3. Эффект импортных закупок. Импорт и экспорт — важные составляющие совокупного спроса. Объемы экспорта и импорта зависят от соотношения цен внутри страны и за границей. Эффект импортных закупок заключается в том, что если уровень цен внутри страны увеличивается, то национальные потребители будут приобретать больше импортных и меньше отечественных товаров, а иностранные потребители Сократят покупки товаров, произведенных в данной стране. При этом происходит сокращение экспорта, сопровождающееся ростом импорта. В итоге показатель чистого экспорта будет сокращаться, в результате уменьшится и объем совокупного спроса. Все перечисленные факторы обуславливают изменение объема совокупного спроса под воздействием ценовых факторов. Графическая интерпретация такой зависимости выглядит стандартным образом и похожа на график индивидуального или рыночного спроса.   Изменение потребительских расходов может быть обусловлено: 1. Изменением благосостояния населения. Благосостояние населения во многом определяется реальной стоимостью финансовых активов. При снижении их стоимости домохозяйства будут пытаться восстановить собственное благосостояние за счет роста Сбережений, при этом совокупный спрос будет сокращаться из-за сокращения потребительских расходов. Подчеркнем, что здесь падение совокупного спроса имеет место при неизменном общем уровне цен в экономической системе. Снижение же стоимости финансовых активов будет обусловлено не ростом уровня цен (как в эффекте богатства), а прочими причинами, например снижением котировок акций. 2. Ожиданиями населения. Ожидания населения оказывают значительное воздействие на потребительское поведение. Например, если потребители ожидают роста реальных доходов в будущем, то они увеличивают текущие расходы за счет сокращения сбережений. В этом случае кривая совокупного спроса сместится вправо. В том же направлении смещается график AD в случае инфляционных ожиданий. 3. Задолженностью населения. Чем больше задолженность население, тем меньше потребительские расходы, поскольку домохозяйства будут вынуждены часть своего дохода, которую они могли бы направить на приобретение материальных благ, использовать для погашения имеющейся задолженности. Следовательно, совокупный спрос будет сокращаться. 4. Уровнем налогов с домохозяйств. Естественно, чем выше уровень налогов, которые платит население в бюджеты разного уровня, тем меньше величина располагаемого личного дохода, т. е. источника роста потребительских расходов, а значит, и совокупного спроса. Изменение инвестиционных расходов бизнеса может быть связано с: 1. Динамикой ставки процента. Чем она выше, тем меньше совокупный спрос. Изменение ставки процента в данном случае, в отличие от ситуации, рассмотренной в эффекте процентной ставки, происходит при неизменном уровне цен в экономике под действием ряда прочих факторов, допустим из-за изменения объема денежной массы, находящейся в обороте. 2. Ожиданиями бизнеса. Оптимистические прогнозы относительно будущей прибыли стимулируют рост спроса на инвестиционные товары и сдвигают кривую AD вправо. 3. Уровнем налогов на бизнес. Увеличение налогов ведет к снижению прибыли, а значит, и инвестиций, и совокупного спроса. 4. Уровнем избыточных мощностей. Чем больше на предприму яти и неиспользуемых мощностей, тем меньше потребность в приобретении нового оборудования, тем реже будут осуществи литься инвестиционные расходы. 5. Существующим уровнем технологии и быстротой морального старения оборудования. Чем быстрее развивается научно-технический прогресс, тем чаще предприниматели испытывают необходимость в обновлении оборудования, тем выше инвестиционные расходы и совокупный спрос. Динамика государственных расходов будет определяться целями макроэкономической политики, проводимой правительством. Так, в случае осуществления стимулирующей политики государство будет увеличивать государственные расходы, что приведет к росту совокупного спроса. И наоборот, поведение сдерживающей экономической политики будет иметь следствием обратный результат — совокупный спрос будет сокращаться. Изменения в расходах, связанных с чистым экспортом, могут быть вызваны: 1. Изменением уровня ВВП в странах торговых партнерах. Чем выше ВВП в этих странах, тем выше уровень их благосостояния. Рост благосостояния означает, что в этих странах увеличивается спрос, в том числе и на импортную продукцию, которую экспортирует страна, AD которой мы изучаем. В таком случае будет расти показатель чистого экспорта, так как спрос со стороны иностранных покупателей расширил национальный экспорт. Увеличение Хn будет означать и возрастание совокупного спроса. 2. Динамикой валютных курсов. Так, обесценивание национальной валюты по отношению к валютам других стран увеличивает экспорт и затрудняет импорт, т. е. Х„ будет расти, будет расти и совокупный спрос. Удорожание национальной валюты, естественно, будет иметь обратный результат. Совокупное предложение — реальный объем производства в экономике (ВВП), который производители готовы и способны предложить при каждом возможном уровне цен. Экономисты спорят относительно формы кривой совокупного предложения. Обычно кривая совокупного предложения представляется в виде трех отрезков, отражающих зависимость между уровнем цен и величиной совокупного предложения. Эту зависимость можно показать графически.  На графике AS можно выделить три отрезка: I — горизонтальный, или кейнсианский, отрезок; II — вертикальный, или классический, отрезок; III — восходящий, или промежуточный, отрезок. Для кейнсианского отрезка характерна ситуация, когда максимально возможный объем национального производства Qmax не достигнут. Очевидно, что здесь существует и недозагрузка производственных мощностей и значительная безработица, т. е. экономика функционирует в условиях неполной занятости и находится в фазе кризиса или депрессии экономического цикла. Находясь в состоянии кризиса или депрессии, экономика может наращивать объемы производства без заметного увеличения цен на производимую продукцию. Рост объемов производства на отрезке до Qt практически при нулевом росте цен возможен за счет использования свободных экономических ресурсов, которые из-за кризиса в экономике «выпали» из процесса общественного воспроизводства. Все эти ресурсы можно вовлечь в производство при неизменных ценах ресурсного рынка. А поскольку предприниматели приобретают экономические ресурсы по твердым ценам, то их издержки на производство единицы продукции при расширении объема выпуска не увеличиваются. Уровень издержек производства в расчете на единицу продукции фактически не меняется, а значит, и цены на создаваемые товары будут постоянны. Классический участок графика совокупного предложения предполагает, что экономическая система достигла кривой своих производственных возможностей, т. е. функционирует в условиях полной занятости всех экономических ресурсов. Это означает, что достигнут максимально возможный для данной экономики объем внутреннего производства Qmax (ВВПпатенц). Таким образом, экономическая система находится в фазе подъема экономического цикла. На этом участке любое изменение уровня цен в экономике не приведет к изменению реального объема производства в экономике. К сведению. Классический участок кривой совокупного предложения исследовался экономистами классической школы. По мнению экономистов-классиков, для рыночной экономики типично состояние полной занятости, которое достигается автоматически. Промежуточный отрезок графика AS отражает ситуацию параллельного увеличения как объемов производства, так и уровня цен в экономике (показатели изменяются соответственно с Q1 До Qmax и с Р1 до Р2). Подобная совместная динамика этих двух показателей может быть объяснена следующими причинами. Во-первых, неравномерностью развития национальной экономики по отраслям и регионам. Полная занятость достигается неравномерно — в некоторых отраслях может возникнуть дефицит ресурсов, в других, наоборот, будет их избыток. В последних будет наблюдаться застой. В первой группе отраслей увеличение спроса на ресурсы будет сопровождаться ростом цен на факторы производства, а следовательно, увеличением средних издержек и цен на готовую продукцию. В другой группе отраслей средние издержки остаются постоянными. Во-вторых, рост объемов производства в интервале с Q1, до Qmax требует вовлечения в воспроизводственный процесс все большего и большего количества незанятых ранее экономических ресурсов. По мере продвижения и приближения к Qmax качество этих ресурсов снижается, т. е. они являются менее производительными (чем, например, на кейнсианском участке, когда для наращивания производства привлекались самые качественные и подходящие экономические ресурсы). Следовательно, увеличение объемов производства будет сопряжено с ростом издержек, а следовательно, и с ростом цен. До сих пор при проведении анализа не учитывались неценовые факторы совокупного предложения, а исследовались зависимость между уровнем цен в экономике и реальным объемом производимой в обществе продукции. Действие неценовых факторов приводит к изменению совокупного предложения. Основные неценовые факторы совокупного предложения обладают одним общим свойством —любое смещение кривой AS всегда связано с изменением издержек на производство единицы продукции. К основным не ценовым факторам совокупного предложения относят: 1. Существующие цены на экономические ресурсы. Рост цен на ресурсы приводит к росту издержек производства, следовательно, совокупное предложение будет сокращаться, график AS сместится влево. Следует отметить, что уровень цен на экономические ресурсы» в свою очередь, тоже зависит от ряда факторов. В частности, можно упомянуть наличие внутренних ресурсов в стране. При увеличении их количества КПВ общества сдвинется вправо, в том же направлении сместится и график AS (совокупное предложение увеличится). Цены на импортируемые ресурсы и их колебание, степень монополизации факторных рынков, эффективность использования экономических ресурсов и прочие факторы могут оказывать воздействие на ресурсные цены и средние издержки производства, а значит, и на совокупное предложение. 2. Уровень производительности экономических ресурсов и эффективность применяемых технологий. Производительность ресурсов определяется как соотношение между выпуском продукции в экономике и затратами ресурсов. Если производительность ресурсов растет, то средние издержки уменьшаются, и совокупное Предложение увеличивается. Производительность экономических ресурсов зависит от множества факторов — от количества и качества других ресурсов, уровня технологии производства, специализации ресурсов, уровня квалификации рабочей силы, особенностей управления экономикой. Внедрение новых технологий увеличивает производительность факторов производства и снижает издержки на единицу продукции. Это способствует росту совокупного предложения, его график будет смещаться вправо. 3. Уровень налогов, субсидий и дотаций. Рост налогов с предпринимательского сектора приведет к уменьшению прибыли. Естественным следствием этого станет сокращение совокупного предложения — график AS сместится влево. И наоборот, субсидии и дотации бизнесу из государственного бюджета позволят сократить издержки производства и простимулируют рост совокупного предложения — график AS сместится вправо. 4. Меры государственного регулирования экономки. Как правило, расширение участия государства в экономической жизни сопровождается ростом издержек фирм и сокращением совокупного предложения. Наиболее ярко это будет проявляться в случае прямого административного вмешательства государства в экономику. Потребление и сбережение, их взаимосвязь. Склонность к потреблению, предельная и средняя склонность к потреблению. Склонность к сбережению, предельная и средняя склонность к потреблению. Функция потребления, ее виды. Сущность потребления как стадии процесса воспроизводства заключается в индивидуальном и совместном использовании населением потребительских благ в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. При рассмотрении потребления как элемента совокупного спроса речь идет о расходах домашних хозяйств на покупку товаров и услуг. При макроэкономическом анализе проблема формирования потребительских расходов в текущем периоде трактуется как задача межвременного выбора потребителей. Домохозяйства делают выбор между потреблением сегодня и увеличением потребления в будущем. Но возможность увеличения потребления в будущем зависит от сбережений в настоящем периоде. Вместе с тем сбережения, сделанные в настоящем периоде, есть не что иное как вычет из текущего потребления, поскольку сбережения – это часть располагаемого дохода, не использованная на потребление. Иными словами, справедливо тождество: Y = C + S, где Y – располагаемый доход (национальный доход за вычетом чистых налогов), С – потребление, S – сбережения. Благодаря двоякой роли сбережений (как источника дополнительного будущего потребления и вычета из текущего потребления) проблема потребительского выбора на макроуровне представляется как задача распределения располагаемого дохода на потребление и сбережения. Факторы, влияющие на потребление и сбережения: 1. Доход.Несомненно, принимая решение о том, какую величину потребить сегодня, а какую оставить для будущего потребления, домашнее хозяйство опирается изначально на ту денежную сумму, которой располагает. Казалось бы, чем больше доход, тем больше потребление и меньше сбережение, поскольку потребности субъектов безграничны и требуют больших денежных сумм. В то же время основной психологический закон, который выявил Дж. М. Кейнс, гласит: при росте величины располагаемого личного дохода экономический субъект начинает больше потреблять, т. е. расширяет состав своей потребительской корзины. В то же время желание сберегать растет еще большими темпами — такова сущность природы и психологии человека. 2. Ранее накопленное богатство.Чем оно больше, тем больше хочется вновь сберегать, равно как становится больше величина покупательной способности субъекта. 3. Уровень цен.Чем выше рыночные цены, тем большая часть дохода уходит на приобретение в текущем периоде всех необходимых благ. 4. Экономические ожидания.Если субъект предполагает, что в ближайшем будущем возможен рост цен, он начинает больше сберегать, если предвидится инфляция — больше потреблять либо переводит свои сбережения в резервную валюту или любую другую, более устойчивую по отношению к отечественной. 5. Налоги.Чем выше налоговая ставка, тем большую сумму от своего дохода экономический субъект вынужден перечислять в государственную казну. Соответственно величина располагаемого дохода, который затем делится на потребление и сбережения, становится все меньше. |