Исторические Источники. Источниковедение. 1. Понятие источниковедения и исторического источника. Задачи источниковедения. Объективное и субъективное в источнике

Скачать 0.84 Mb. Скачать 0.84 Mb.

|

|

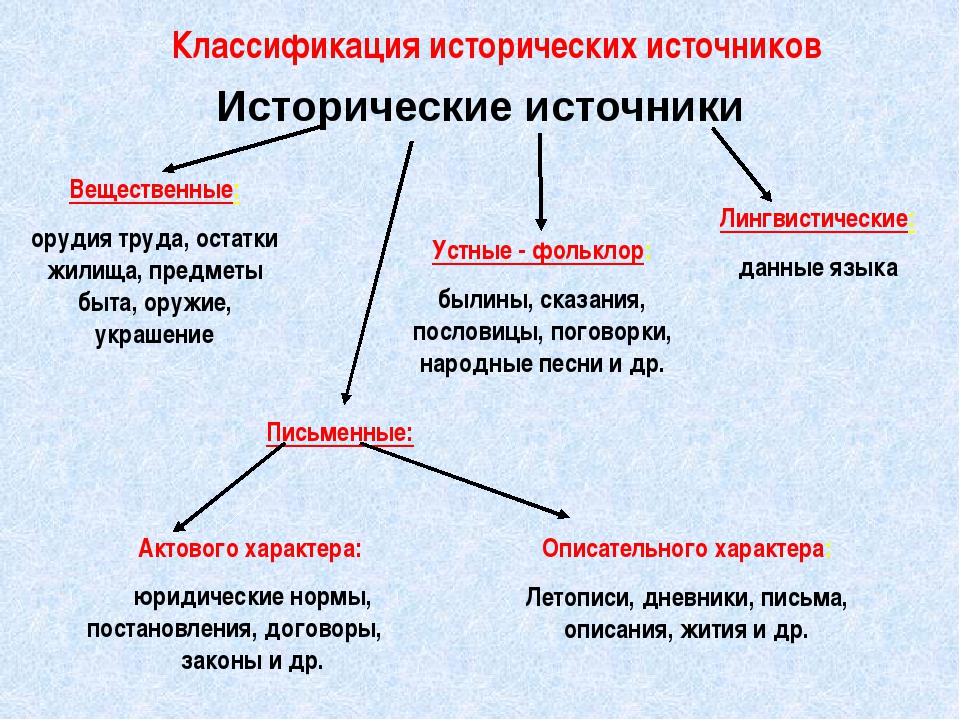

1. Понятие источниковедения и исторического источника. Задачи источниковедения. Объективное и субъективное в источнике. Источниковедение (нем. Quellenkunde, англ. source study) – гуманитарная дисциплина, объект которой – исторические источники, т. е. вся совокупность произведений человека / продуктов культуры – эмпирическая реальность исторического мира, а предмет – изуче- ние исторического источника как культурного феномена и на этой основе поиск, извлече- ние, оценка и использование в науке и иных социальных практиках информации о человеке и обществе в их исторической составляющей. Понятие «исторический источник» утвердилось в 18 в. Впервые было закреплено в работах российского учёного Ф. Миллера (1749 г.). К концу 19 в. данный термин становится основным. Задача источниковеда - всесторонне изучить источник, определить его научно-познавательный потенциал с целью оптимизировать, облегчить функционирование системы «источник – историк».   Способность исторического источника отображать прошлое не значит, что это отражение всегда достоверно, адекватное реальным событиям. Ведь на авторов источников в значительной степени влияют различные факторы общественной и частной жизни, определенная идеология и собственное мировоззрение, личное понимание того, что происходит. Кроме того, отдельный человек может охватить все аспекты современных ей исторических реалий. Поэтому источники могут отражать те или иные события неполно, недостоверно, ложно. Однако это не уменьшает значения источников, поскольку для историков важным является установление причин именно такого отображения исторических событий, ведь действительность в источниках отражается через призму индивидуального сознания, человеческих чувств. В этом смысле исторический источник является воплощением реально существующей единства объективного и субъективного, общественного и личного. Каждый исторический источник содержит в себе несколько пластов информации, которая откладывается на разных этапах его существования и имеют объективно-субъективную природу. Представление «объективного» и «субъективного» является одним из наиболее сложных и противоречивых проблем современной исторической науки. Очень часто бытует мнение о том, что «объективность» - непременно положительный признак любого исследования, а значит и исторического источника, а «субъективность» - качество негативное, поскольку выражает взгляды и представления отдельной личности – автора или исследователя исторического источника. На самом деле исторический источник является носителем разноплановой информации, которая органически соединяет в себе оба эти качества. Объективно-субъективная природа исторического источника является важной не только для источниковедения, но и для исторической науки в целом. Это обусловлено своеобразием исторического познания, которое состоит в том, что между объектом исследования (исторической действительностью) и субъектом исследования (историком) находится исторический источник – своеобразный банк данных о прошлом. Основным существенным признаком исторического источника есть его способность отображать реальные исторические события, явления и процессы. При этом очень важно выяснить взаимодействие объективного и субъективного факторов формирования исторических источников. Каждый источник субъективный, поскольку он является продуктом деятельности человека. С другой стороны, исторический источник объективный, поскольку он способен отображать историческую действительность. Одновременно источник не только отображает факты прошлого, но и сам по себе является историческим фактом, частицей исторической действительности. 2. История источниковедения в России в XVIII, XIX, XX вв. Формирование источниковедения как научной дисциплины связано с процессом выработки принципов работы с источниками и складыванием отдельных приемов и методов в стройную систему. Начало этого процесса относится ко второй четверти XVIII в. и представлено именами В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Г. Ф. Миллера, А. Л. Шлецера. А. П. Пронштейн в своем исследовании «Источниковедение в России: период феодализма» (1989) выделяет пять основных этапов в развитии методов изучения исторических источников в указанный период и олицетворяет их с деятельностью выдающихся отечественных ученых. Первый этап связан с именем В. Н. Татищева. В. Н. Татищев первым из русских историков понял, что ученый должен не просто пересказывать собранный материал, но и владеть «наукой критики». Под этим понятием он имел в виду не только проверку достоверности фактов, что уже делали его предшественники, но прежде всего выяснение надежности известия в целом. Критерием надежности исторического свидетельства, по его мнению, являлись достоверность сообщаемых фактов и их происхождение. Второй представлен трудами ученых середины XVIII в., прежде всего М. В. Ломоносова и Г. Ф. Миллера. Как и В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов считал, что исторические труды должны базироваться в первую очередь на исторических известиях и сочинениях авторов, живших в описываемое время. Главным историческим свидетельством по истории Древней Руси он называл летописи, и прежде всего труд Нестора. Г. Ф. Миллер вложил огромный труд в собирание исторических известий, в том числе по истории Сибири. На основе изучения сибирских летописей ученый составил схему сибирского летописания, главные положения которой длительное время сохраняли свое научное значение. Г. Ф. Миллеру принадлежит заслуга в издании ряда важнейших исторических документов, таких как «Степенная книга», Судебник Ивана IV, письма Петра I к Шереметьеву, «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова и др. Им был выдвинут принцип издания «по лучшему списку», который получил признание в археографии XIX в. Третий этап сформировали труды историков конца XVIII – начала XIX в.: М. М. Щербатова (ученый стал первым издателем таких важных летописных известий, как «Царственная книга» и «Царственный летописец»), И. Н. Болтина(отличал вероятное от невероятного), А. Л. Шлецера (источниковедческий анализ Русской правды). Четвертый этап охватил первую треть XIX в. и отражен в работах представителей двух направлений: скептической школы во главе с М. Т. Каченовским (считали, что историки должны прослеживать место каждого явления в цепи исторических событий, сравнивая его со сходными процессами в других странах, особенно славянских, и критически оценивая существующие известия и свидетельства) и охранителей во главе с М. П. Погодиным (Предметом исторических исследований вместо политической истории М. П. Погодин определял «дух народа», явления прежде всего личные, бытовые, религиозные, художественные). Пятый отождествлен с исследовательской деятельностью историков середины XIX в. – Н. В. Калачова (рассматривал Р.П. в связи с развитием права в стране в целом) и Н. И. Надеждина (филологический подход). В русской исторической науке в середине 1840-х гг. совершается методологическая революция, в результате которой отечественные историки осваивают новые философские идеи и подходы к историческим изысканиям. Благодаря трудам ученых второй половины XIX в. С. М. Соловьева, К. Н. Бестужева-Рюмина, В. О. Ключевского, Д. Я. Самоквасова, С. Ф. Платонова и других происходит становление источниковедения как самостоятельной отрасли научного знания. Характерной чертой исторических исследований последней трети XIX в. является влияние на них философии позитивизма. Так, работа с историческими источниками делится на две определенные части, каждая из которых наделена конкретными задачами. Это внешняя критика, призванная ответить на вопросы о подлинности источников, и внутренняя критика, определяющая их достоверность. Появление термина «источниковедение» можно рассматривать как выход за рамки исследования традиционного повествовательного типа. Круг источников традиционной европейской исторической науки формировался путем переосмысления античного наследия. Задача идентификации себя в истории, стоявшая перед российскими учеными, ориентировала их на поиск новых источников. В связи с этим огромная деятельность, которая при этом была востребована, не укладывалась в рамки подготовительного или вспомогательного этапа исторических изысканий. Кроме того, формирование самостоятельного источниковедческого направления в российской исторической науке было связано не только с профессиональной сферой, но и со становлением исторического сознания общества. Нельзя не отметить вклад историка начала 20 века Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского и его морфологический подход к изучению и.и. После 1917 г. изменилась общественно-политическая ситуация в стране и в центре внимания ученых оказались проблемы, находящиеся вне прежнего академического подхода. В 1920-80-е получила свое развитие материалистическая концепция науки об источниках, сформировался ее предмет как самостоятельной науки. Были усовершенствованы методы исследования источников. 3. Классификация исторических источников. Принципы классификации, понятия “тип”, “род”, “вид”, “разряд” источников.  Основные классификационные понятия -тип, род, вид - употреблялись как в русском, так и в советском источниковедении. Однако точное определение им было дано Л. Н. Пушкаревым в его монографии «Классификация русских письменных источников по отечественной истории» (М, 1975). Термин «вид» традиционно использовался для обозначения компактных и четко очерченных категорий письменных источников, таких, как летописи, акты, мемуары и т. д. Родом называется ближайшая к виду категория. Наиболее удачным термином, отражающим сущность наиболее крупных категорий источников, по мнению Л. Н. Пушкарсва, является термин «тип». Под типами исторических источников Л. Н. Пушкарев подразумевает такие наиболее широкие категории источников, которые отличаются друг от друга самим принципом хранения и кодирования информации, т. е. наиболее общим его свойством, предопределяющим его источниковедческую ценность. Как, в какой форме закодирована в источнике эта информация и какое это имеет источниковедческое значение, как это должно отражаться на методике изучения данного типа источника - вот какие вопросы возникают при определении различных типов источников. Основные типы исторических источников с точки зрения кодирования в них информации: письменные, вещественные, устные (фольклорные), этнографические, данные языка, кинофотодокументы, фонодокументы. Начиная с 30-х гг. XIX в. русские историки начинают делить письменные источники на две категории - документальные и повествовательные. В разное время этим категориям присваивались различные наименования: «разряды», «группы», «категории». Л. Н. Пушкарев предлагает именовать их термином «род» и присоединяется к определению, данному этому термину в «Словаре современного русского литературного языка» (М., 1961), гласящему, что род - это «каждый класс предметов, в состав которого входят другие классы предметов, являющиеся его видами». С точки зрения Л. Н. Пушкарева, внутренним признаком, отличающим документальные источники от повествовательных, является преобладание отображения, или воплощения, действительности в источнике. (если что, класс и разряд-это вроде как одно и тоже) 4. Классификация письменных источников  5. Внешняя критика исторических источников. Установление происхождения исторического источника и его подлинности. Первой стадией анализа исторических источников по данной методике должна быть их внешняя критика, т. е. установление происхождения их в узком смысле слова. В задачу внешней критики входят определение даты и места возникновения источника, автора его и подлинности на основе изучения материала, на котором написан источник, почерка и других палеографических данных, печатей, гербов, если они имеются, а также прямых указаний в тексте источника. Внутренняя и внешняя критика не могут вестись отдельно друг от друга. Какие-либо позиции, выраженные в документе, могут быть лучше поняты и точнее изучены, если исследователю будут известны имя составителя, время, место и условия возникновения. Определение места создания письменного источника помогает выяснить причины, цели, историко-культурные и местные условия его возникновения, найти автора и, в конечном счете, правильно истолковать его содержание. При работе с пространственной информацией необходимо знать политическое и территориальное деление страны, ее географию, топонимику, местные особенности культуры и языка в изучаемое время и в их историческом развитии. Поэтому для локализации документа привлекаются данные исторической географии, топонимики, лингвистики. Кроме того, используются материалы, палеографии, геральдики, сфрагистики, исторической метрологии. Например, в средневековой Руси долгое время сохранялось разнообразие местных систем физических мер. В Новгороде до конца XV в. объемы сыпучих тел измерялись коробьями и четвериками. В остальной Руси единицами были кадь, половник, четверть и осьмина. В отдельных источниках есть прямые сведения о месте происхождения. Чаще всего это топонимы — собственные имена предметов и участков местности: населенных пунктов (ойконимы) и рек (гидронимы). Во многих средневековых документах нет прямых пространственных указаний. Тогда для локализации применяют имеющиеся в них косвенные данные, прежде всего, этнонимы — названия народов и племен. В этой группе названий важны этнотопонимы — имена народов, перенесенные на географические объекты и топоэтнонимы — названия мест, перенесенные на народ. Свидетельствами местного происхождения того или иного письменного источника может служить детальное описание событий, происходивших в какой-либо земле, знание автором мелких географических и топографических объектов. Косвенно о месте возникновения документа часто свидетельствуют местные особенности формуляра (для актов), печатей, гербовых знаков и внешнего оформления текста. В ряде случаев в качестве локализующих признаков рассматриваются антропонимы — прозвища, имена и фамилии людей, образованные от названий мест. Обычно они указывают на происхождение и принадлежность человека к той или иной области, городу, местности. Историк работает только с подлинным источником. Поэтому реальный источниковедческий анализ начинается после установления его подлинности. Это ключевая операция. Вызвана она наличием большого количества поддельных и недостоверных документов. Чтобы различать подделки и бороться с ними, необходимо разобраться с причинами, порождающими их. Все сфабрикованные свидетельства можно разделить на две группы. Основная их часть была подделана в прошлом, которое они представляют. Чаще всего это были поддельные юридические документы. Они подтверждали право владения, либо давали различные льготы. Таковой, в частности, была жалованная Троицко-Сергиевскому монастырю грамота на новое земельное владение, данная ему в 1393 году Дмитрием Донским. (Он умер в 1389 г.). Известны также поддельные законы. Типичен в этом отношении подложный манифест от 7 июля 1762 г. о восшествии на престол Екатерины II, составленный дьячком Казанского уезда Кузьминым. Документ давал свободы приписным крестьянам. Как видно из приведенных примеров, подделанные в прошлом документы претендуют представлять какую-то социокультурную систему прошлого, но на деле они выражают интересы другого социального субъекта. Поэтому они не могут быть использованы для изучения той культуры, которую ложно представляют. Другая группа ложных свидетельств вообще не выражает прошлого. Данные лжесвидетельства изначально фабриковались в более позднее время как поддельные источники. Создавали их с целью сформировать нужные представления о прошлом. Подобные подделки фабриковали сами исторические факты. Именно такой фальшивкой многие историки считают Прусское письмо Петра I Сенату, отправленное им в 1711 г. из турецкого окружения. Письмо было опубликовано в 70-х годах XVIII века. Оно обосновывало возможность отказа от принципа первородства при наследовании русского трона и было выгодно Екатерине II в ее отношениях с наследником Павлом Петровичем. По своей сущности их можно разделить на фальсификации по содержанию и подделки по форме. К первым относятся полностью подделанные документы. Часть из них может быть исполнена с соблюдением внешних признаков достоверности (почерка, печатей и т.д.). Распознаются подделки по содержанию содержательно-культурным анализом. Так, описанные в поддельном Дневнике Вырубовой ее отношения с императором и императрицей совершенно не соответствуют духу и этикету придворных отношений. Подделки по форме имеют обычно подлинное содержание. Но у части из них сфабрикованы внешние признаки. Другие, будучи подлинными по внешнему исполнению, включают в себя поддельные вставки текста, записи, пометки писцов и т.д. Так больше подделывались летописи, грамоты и делопроизводственные документы. 6. Внутренняя критика исторического источника, ее задачи. Выявление и внешняя критика источников подводит исследователя к заключительному этапу работы с документом — истолкованию текста, интерпретации выявленных исторических фактов, т.е. герменевтике. Ей предшествует изучение фактического содержания исторического источника и выяснение его соответствия исторической действительности. Анализ фактического содержания исторического источника предполагает выявление всех имеющихся в тексте исторических фактов, раскрытие полноты его социокультурной информации, определение соответствия фактического содержания источника исторической действительности, оценка точности и достоверности его данных, определение аутентичности текстов. При этом необходимо учитывать социокультурную принадлежность источника, его функции, исторические условия возникновения; личные особенности автора, его мировоззрение, влияние на него общественной атмосферы и политической обстановки времени создания произведения в отборе, фиксации и оценке событий, фактов и лиц, его отношение к ним, степень осведомленности автора, источники его информации (слухи, свидетельства очевидцев, личные впечатления, документы). К аутентичным источникам относятся тексты, являющиеся прямым остатком события, то есть между источником и событием не было опосредованных звеньев во времени и пространстве. Генетически они являются результатом поступка одного из участников события. Их возникновение влияло на ход событий. К аутентичным источникам, как правило, относится деловая документация, направленная на решение конкретных практических задач. Эти источники преобладают среди источников нового и новейшего времени. Неаутентичные источники по источнику сведений подразделяются на несколько групп: 1) источники, составленные участниками событий; 2) источники, составленные очевидцами событий и 3) источники, составленные современниками событий. В свою очередь, современник событий — автор текста мог пользоваться сведениями, почерпнутыми от участника событий, их очевидца или других современников, что также влияло на степень его осведомленности о произошедших событиях. Мера надежности всех этих источников различна. Она зависит не только от источника сведений, но и времени составления текста, тем или иным автором — участником, очевидцем, современником. |